Travis Wilkerson

Le Temps de l'offensé

Travis Wilkerson n’est certes pas totalement inconnu en France : certains de ses films ont été projetés en festivals (Distinguished Flying Cross au Cinéma du Réel en 2011, Machine Gun or Typewriter ? au FIDMarseille en 2016), et son nom apparait au détour de quelques recensions. Maigre empreinte, toutefois, pour celui qui s’impose comme un des meilleurs réalisateurs militants du cinéma américain contemporain. L’entretien qui suit, et le texte qui lui sert d’introduction, ont donc tout autant vocation à défricher qu’à critiquer : chaque film pourrait y être traité bien plus en détail, d’autant que Wilkerson lui-même ne craint en rien la théorie et la réflexion critique sur sa propre pratique, soucieux de s’insérer dans une tradition de cinéma militant qu’il prolonge. Mais l’urgence est au balisage : ainsi pourra-t-on commencer à envisager une trajectoire déjà riche, et dont le cheminement n’est pour l’heure pas terminé.

L’œuvre de Wilkerson a pour objet fondamental la mise au jour de pans refoulés de l’histoire américaine, autant d’épisodes de lutte ou de répression qu’il s’agit de raconter à travers les marques laissées dans les corps et surtout les paysages. Naturels, post-industriels ou urbains, ceux-ci deviennent par l’attention qui leur est portée à la fois des sites de dénonciation et de contemplation, des sources de sursaut enragé et de beauté. Avec An Injury to One (2002), l’un de ses plus beaux films, Wilkerson retraçait ainsi les luttes menées par les mineurs de la ville de Butte, Montana, dans les années 1910, et la répression dont ils furent l’objet de la part des conglomérats épaulés par le gouvernement. Avec Who Killed Cock Robin ? (2005), il brossait sur le versant fictionnel un portrait de cette même ville au milieu des années 2000. Paysages et chansons y tenaient toujours une place centrale, mais à la classe ouvrière organisée avait succédé le lumpenprolétariat, aux avenirs meilleurs la mélancolie révolutionnaire, au militantisme la mésentente. A bien des égards, le travail de Wilkerson se déploiera entre ces pôles.

Son dernier film en date, Did You Wonder Who Fired the Gun ? (2017), est aussi le plus directement autobiographique. Wilkerson y fait un voyage en Alabama sur les traces de son grand-père. Ce dernier abattit en 1946 Bill Spann, un homme noir, sans jamais se voir inquiété par la justice. Le film mêle plans de paysages, films de famille présentant l’unique trace qui reste du patriarche, entretiens avec des résidents noirs de la ville détaillant leur mémoire des mouvements passés et leurs échos actuels dans la région, ainsi que des extraits de To Kill a Mockingbird (Du silence et des ombres, Robert Mulligan, 1962). Alors que la mère de Wilkerson et une de ses tantes ont rejeté l’héritage familial au point de quitter l’Alabama, il apparaît qu’une autre tante, jadis hippie, œuvre désormais dans un groupe suprémaciste blanc et refuse de le rencontrer pour le tournage. Réflexion personnelle sur l’héritage, le film s’offre aussi comme un document sur sa propre fabrication. Wilkerson filme les paysages qu’il traverse et narre en voix off les découvertes qu’il y fait, mais il raconte aussi les obstacles qui se dressent devant lui, notamment du fait de fonctionnaires se réfugiant dans le mutisme. Les images impossibles, les informations manquantes, deviennent alors l’indice d’une persistance des mécaniques racistes décrites par le film, l’enquête fonctionnant non seulement comme un acte d’exhumation et de commémoration mais aussi comme un révélateur du présent.

L’entretien qui suit a été mené en deux temps : la partie portant sur Did You Wonder Who Fired the Gun ? est issue d’une conversation ayant eu lieu en août 2017 durant le festival de Locarno, où le film a été présenté. L’idée d’une conversation plus systématique s’est alors imposée comme une évidence. Un deuxième entretien a donc été mené par Skype en Septembre 2017. Une sombre histoire de disque dur abîmé, qui n’est d’ailleurs pas sans écho avec le travail du cinéaste, en avait empêché jusqu’ici la transcription. Que Travis Wilkerson soit enfin remercié de sa patience, en entretien et depuis.

Débordements : Vous êtes beaucoup plus présent dans Did You Wonder Who Fired the Gun ? que dans vos autres films, à l’exception peut-être de Distinguished Flying Cross, qui parle de votre père.

Travis Wilkerson : Oui, j’ai senti que, pour ce film, il serait profondément malhonnête et destructeur de se cacher. A vrai dire, le projet a été initialement conçu et présenté sous la forme d’une performance : j’étais assis à un bureau, sur une scène… Cet effet m’a beaucoup plu, et en même temps je n’ai pris aucun plaisir à jouer. Je finissais chaque représentation à chaque fois plus vidé, angoissé… Et je savais aussi que je ne pourrais en faire qu’un nombre limité. J’ai donc eu l’idée d’en créer une version avec une seule piste audio. Cela dit, je suis convaincu que nous sommes à un moment où la position de l’auteur vis-à-vis de sa matière est particulièrement importante. Se cacher derrière des dispositifs, des tactiques, est en ce moment une erreur. Nous avons besoin de gens qui explicitent leur position vis-à-vis des problématiques essentielles de l’époque, qui à bien des égards est une course vers le chaos.

Dans les années 1980 et 1990, les cinéastes ont également été très présents dans leurs films, mais beaucoup de ceux-ci tombent pour moi à plat, par excès de narcissisme et d’auto-satisfaction. La notion d’une mise en scène autocritique, par contre, me semble extrêmement précieuse, parce que beaucoup de gens sont dans un déni complet vis-à-vis de leur véritable rôle dans la société. De la même manière d’ailleurs que les Américains sont en général dans le déni vis-à-vis du rôle des États-Unis dans le monde. Je ne dis pas que je n’ai pas fait d’erreurs de ce point de vue, mais le but était d’avoir une certaine humilité, une humilité autocritique. C’était essentiel.

D. : Quelles sont les différences entre la version filmique et la performance ?

T.W. : Le matériau de l’histoire, les entretiens et les plans de paysage sont presque les mêmes. La version scénique était toutefois un peu plus longue, et ce qui est devenu une voix off était entièrement en direct. J’avais un scénario, un micro et une lumière sur le bureau. A la toute fin, quand la chanson est rejouée, je me levais et je chantais. C’est la différence principale. Je crois qu’il y avait quelque chose de très « actif » dans ma présence physique. C’était à la fois un défi pour moi et pour les autres, car il s’agit vraiment d’une confession. J’ai enregistré une des représentations, mais je n’ai pas voulu en inclure les images dans le film. Encore une fois, il s’agissait d’essayer de trouver un équilibre entre ma présence physique et une analyse autocritique. Le film n’avait pas pour but de me valoriser ou de me grandir ; je ne voulais pas être un « sauveur blanc ».

D. :. Est-ce que cela a suscité des interactions avec le public ?

T.W. : Pas énormément… Dans l’ensemble, les gens ont été gentils avec moi. Je pense qu’ils percevaient mon angoisse. De même qu’ils voyaient mon épuisement à la fin de la représentation. Mais j’ai aussi reçu des mails de menace au milieu de la nuit. J’ai été accusé d’être la personne la plus raciste qui soit envers les Blancs, une ordure qui méritait de mourir, ce genre de choses…

D. : Ce n’est jamais allé jusqu’à la confrontation ?

T.W. : Non. Une fois, un homme s’est levé durant la représentation et est parti en furie, puis m’a envoyé une série de messages. Mais j’ai eu au final moins de souci que prévu. Nous sommes dans une période étrange où les gens, qui se cachent derrière la technologie, sont bizarrement réticents à l’idée de s’engager directement. Ma présence dans la salle a donc eu l’effet inverse. Les gens étaient plus silencieux, et puis ils m’évitaient. Après certaines représentations, j’ai assisté à des réceptions ; j’étais épuisé, perdu dans mes pensées. Et je remarquais tous ces gens qui me regardaient. Ils avaient vu la performance, ils savaient qui j’étais, mais ils venaient rarement me parler. Ce n’était pas exactement ce que j’imaginais comme produit de la création d’un engagement actif.

D. : Did you wonder who fired the gun ? est le seul de vos films presque entièrement en noir et blanc. Pourtant, quand vous incorporez des images d’un film ancien lui-même en noir et blanc, en l’occurrence To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962), vous les teintez de rouge. Pourquoi ce double choix ?

T.W. : Il y a plusieurs raisons. Je voulais d’abord un contraste marqué entre mes images et celles des autres. J’ai aussi très vite eu le sentiment que ce dispositif d’ « encadrement » narratif, qui ouvre et clôt donc le film, recelait quelque chose de très fort ; si je pouvais accentuer les différences, cela ne serait que profitable. Enfin, pour des raisons de droits d’auteur, il se trouve que plus on altère une chose, plus on est libre. Les problèmes, sur ce point, sont les suivants : est-ce que vous avez une voix off sur les images, ou est-ce que vous les présentez simplement ? Et est-ce que vous modifiez les images d’une manière essentielle ? Je ne veux pas dire que je l’ai fait purement pour des raisons pragmatiques, car cela m’attirait aussi esthétiquement, surtout pour la fin, mais ce sont les différents facteurs qui ont joué.

D. : Est-ce que ce cadre narratif était là dès le départ ?

T.W. : Non, quand j’ai commencé à travailler sur le film, je pensais surtout au roman original de Harper Lee. Tout se déroule tellement près de cette ville, Monroeville. C’est aussi dans l’Alabama du Sud, simplement un peu plus à l’Ouest. A vrai dire, j’y suis allé ; ils en jouent une version théâtrale chaque été. J’ai demandé l’autorisation de filmer, sans succès. Les ayants droit gardent un contrôle très strict – c’est aussi pour cela que je me posais ces questions de modification des images du film. En tout cas, j’étais très intrigué par cette idée d’une ville de l’Alabama qui honore ce livre d’une manière si progressiste.

D. : La musique structure vos films, leur donne un rythme. Ici, elle devient même centrale, puisque le titre provient d’une chanson incluse dans la dernière séquence, chanson qui évoque un crime qui autrement aurait été oublié. Quel est votre rapport à la musique ? Quand intervient-elle dans le processus créatif ?

T.W. : Ma première activité créatrice, quand j’avais 14-15 ans, a été de faire de la radio. C’est ainsi que j’ai commencé à assembler des récits, en parlant à l’antenne, en passant une chanson, puis peut-être un extrait sonore d’un événement historique ou d’un discours. D’une certaine manière, c’était une forme primitive de réalisation. J’adore la radio, c’est très beau, très intime… De nos jours, il me semble qu’on écoute plutôt la radio en voiture, seul. Dans une période où tout est massifié, l’intimité porte pour moi une charge électrique très forte, très puissante. Par ailleurs, j’écoute de la musique sans arrêt ; elle inspire mes idées, mes compositions, le rapport même que j’ai à mon matériau. C’est souvent elle qui vient en premier. Je commence par accumuler des musiques, et puis je me grave un CD et je le prends avec moi en tournage – aujourd’hui, il s’agit plutôt de fichiers mp3 sur mon téléphone. J’ai même parfois la bande-son avec moi durant le tournage. J’ai un casque et j’écoute en filmant, avec l’idée non pas d’accompagner ou d’illustrer, mais de produire des rapports neufs, inédits. C’est un processus très organique. J’enseigne la mise en scène et j’encourage mes étudiants à faire de même, car je pense que la musique est un moyen de communiquer avec ses collaborateurs, mais aussi de structurer et de penser ses films. Hélas, ils n’écoutent jamais ce conseil !

D. : Pourquoi avoir décidé de montrer Billie Holiday interprétant Strange Fruit, plutôt que de simplement faire entendre la chanson comme vous le faites habituellement ?

T.W. : C’était simplement un extrait que je pouvais montrer, une performance dont il était facile d’obtenir les droits. Et puis il y avait dans l’image cet effet, que je n’ai pas ajouté, un tremblement bizarre, qui fait écho à la verticalité des arbres. Il s’agissait également de faire entendre une autre voix d’une personne noire, ce que j’ai essayé de faire autant que possible.

D. : Le film s’appuie sur des entretiens. Cela commence avec une courte conversation entre votre mère et votre tante, qui semblent un peu gênées, puis on voit la voisine, et enfin Vaughn, qui parle du mouvement des droits civiques et prend une importance capitale dans le film. Aviez-vous prévu ce dispositif et cherché des personnes spécifiques ? Votre mère et votre tante n’apparaissent par exemple plus à la fin du film ; vous lisez plutôt en voix off leurs lettres…

T.W. : C’était prévu jusqu’à un certain point. La plupart du temps, on utilise les entretiens pour faire office de témoignage et de preuve. Or, on sait que c’est souvent peu fiable. J’ai donc tendance à m’en méfier. Pour mes premiers films sur le Montana, certaines personnes me disaient : « Tu devrais interroger tel ou tel historien ». Mais aucun d’eux n’était vivant à l’époque, et après tout je peux très bien faire mes recherches moi-même. Au fond, je déteste le rapport d’autorité que cela institue, avec un type assis devant une bibliothèque remplie de livres, ressemblant à – ce dont j’ai l’air maintenant ! [Travis Wilkerson porte un costume.] J’essaie de saper cela autant que possible. Dans ce cas-ci, je trouvais essentiel de ne pas être la seule personne à parler. De même, il était crucial qu’une place significative soit accordée à des voix noires. Mais je n’étais pas sûr de qui l’on entendrait, j’ai dû pour le découvrir en passer par le voyage.

Quant à Vaughn, c’est une figure qui parvient à articuler de manière très puissante la réalité de ce monde. Et avec un très grand sens de l’humour. Un des problèmes lors des représentations était d’ailleurs que je me mettais à rire à chaque fois que j’entendais ces passages. Ma femme me disait d’arrêter de rire, que les gens m’entendaient, mais je le trouve si charmant, il s’exprime si bien. Ce n’est pas tant un témoignage qu’une autre voix, importante, qui pose les bases pour comprendre beaucoup d’autres choses. C’était un répit, par rapport à ma parole ininterrompue, et un moyen important de dislocation de l’autorité.

D. : Comme Vaughn lui-même dans ses réponses, votre film n’arrête pas de remonter le temps afin de trouver des preuves de luttes toujours plus anciennes : ainsi, avant Rosa Parks et le boycott des bus de Montgomery, des luttes avaient déjà été menées dans la région au début des années 1950. Et Parks elle-même avait été une activiste dès les années 1940. Cela m’amène à une idée qui me semble centrale dans votre cinéma : au-delà des dates emblématiques, et d’une certaine façon neutralisées, il y a toujours des luttes en cours.

T.W. : C’est une chose à laquelle je pense beaucoup. Les événements historiques existent maintenant. Ils forment le monde que nous habitons, les rapports de force, qui est riche et qui est pauvre, qui a des opportunités et qui n’en a pas… Par exemple, dans mes premiers films, qui portaient sur ma ville, j’essayais de montrer que les événements qui s’y étaient déroulés en 1917 étaient la raison pour laquelle la situation était ce qu’elle était à ce moment-là – c’est-à-dire catastrophique. J’envisage en fait cela comme une manière de comprimer le temps. Cela m’est notamment venu en interrogeant des descendants des Indiens massacrés à Sand Creek, dans le Colorado. Ils n’arrêtaient pas de me dire que ce massacre n’était pas un événement historique. C’était à cause de cela qu’il vivait dans cette réserve du Montana plutôt qu’au Colorado ; à cause de cela également qu’ils avaient certains problèmes de santé. En ce sens, l’évènement continuait à être contemporain. Ils le répétaient sans cesse. Pour eux, j’avais une conception du temps blanche, occidentale, qui ne correspondait pas à la leur. Cela m’a affecté très fortement.

Je pense travailler à un film sur les défoliants chimiques utilisés durant la guerre du Vietnam. Mon père vient de mourir de myélome multiple, liée à une exposition à l’agent orange. Voilà encore un exemple de la manière dont l’histoire est « compressée ». Sa maladie est directement liée à quelque chose qu’il a fait étant jeune et qui l’a hanté toute sa vie. C’est remarquable, et terrifiant : une des dernières choses qu’il a dites sur son lit de mort, alors qu’il était très souffrant et malheureux, était : « Pourquoi est-ce qu’ils m’ont fait ça ? Pourquoi est-ce qu’ils m’ont fait ça ? » Il pensait clairement à ce qui lui était arrivé à l’âge de 21 ans.

D. : Pourriez-vous revenir sur l’histoire de votre famille ? On apprend dans Did You Wonder Who Fired the Gun ? que celle-ci vivait près de Charlottesville, dans le Sud des États-Unis, mais vos premiers films se réfèrent tous à la ville minière de Butte, Montana.

T.W. : Dans ce film, il s’agit de l’histoire de ma famille, mais moi je suis né à Denver, Colorado, et j’y ai habité jusqu’à ma préadolescence. Nous avons ensuite déménagé à Butte. J’ai alors vécu non loin des Montagnes Rocheuses. Quand ma mère est tombée enceinte de moi, adolescente, elle a fui le Sud car elle ne voulait pas que j’y grandisse, ce dont je lui suis reconnaissant, encore aujourd’hui. Mon père a été pilote d’hélicoptère au Vietnam. J’ai donc grandi dans une famille doublement traumatisée : ma mère l’avait été par le racisme du Sud, et mon père par la guerre. Cela a forgé ma conscience dès l’enfance, d’une façon sans doute inhabituelle. Mes parents étaient très actifs dans le mouvement anti-guerre. Certains de mes premiers souvenirs concernent leurs discussions sur Richard Nixon, des choses dans ce genre.

D. : Le cinéma occupait-il une place importante ?

T.W. : Non. J’ai été très influencé, durant ma préadolescence, par les premières vidéos de REM, qui ont été les premières choses un peu expérimentales que j’ai eu l’occasion de découvrir. Plus tard, à l’université, j’ai vu des films formalistes et hautement politiques cubains ou argentins qui m’ont amené à réfléchir à ce que pourrait être une forme intéressante pour moi. Mais même à l’époque, je n’avais pas vraiment l’idée de devenir réalisateur. Les films me semblaient une chose faite par des dieux, ou des institutions, plutôt que par des individus. Mes parents avaient un intérêt pour l’art, mais l’idée d’une pratique créative leur était étrangère. Il m’a fallu bien des années pour que je commence à envisager les questionnements qui avaient été si centraux durant ma propre enfance, autour donc de la guerre et du racisme, dans une perspective de création.

D. : Quelle a été votre expérience de l’université ?

T.W. : J’y suis arrivé par un chemin très détourné. J’ai commencé dans une école expérimentale du Colorado issue des années 1960, avec des salles ouvertes, une pédagogie choisie par les élèves, une gestion par les élèves, et où nous appelions nos professeurs par leur prénom. Quand ma famille a déménagé dans le Montana, je me suis retrouvé dans un lycée très traditionnel. Cela m’a beaucoup déstabilisé, je ne m’y sentais pas à ma place. Puis j’ai commencé à faire le DJ pour une radio locale. Ce fut une expérience très forte pour moi que d’être mis en contact avec cette culture venue d’endroits qui me paraissaient exotiques, comme Boston ou San Francisco. Cela va vous paraître ridicule, mais à l’époque je rêvais aussi de devenir cycliste professionnel. Je n’avais aucune ambition artistique, mais j’avais des ambitions sportives. J’adorais le Tour de France plus que tout, je le regardais de façon obsessionnelle, je me procurais même des enregistrements du Giro… Et je faisais du vélo avec beaucoup de sérieux !

Je crois que j’avais surtout le désir de vivre ailleurs, de découvrir des cultures différentes. Mes années de lycée ont été difficiles, au point que j’abandonne plus ou moins. J’ai alors travaillé pour la campagne d’un certain Tim Wirth, qui se présentait au Sénat. C’était une figure libérale classique, bourgeoise. Après cela, je me suis demandé quoi faire. Je me suis inscrit dans une petite université polytechnique dans le Montana, à deux pas de là où habitaient mes parents. J’y ai passé deux ans à étudier la biologie, à suivre des cours d’introduction à l’anthropologie… Je me voyais encore comme un cas d’échec scolaire, et j’essayais d’y remédier. Puis dans un cours sur la littérature mondiale, j’ai découvert la littérature russe. C’était Dostoïevski, les figures classiques du XIXème siècle, mais ça a changé ma vie.

J’ai décidé de faire de vraies études. J’ai donc postulé dans toute une flopée d’universités, qui toutes m’ont refusé à cause de mon étrange parcours. Sauf une, pour des raisons qui m’échappent, l’Université de Chicago. J’y ai étudié pendant quelques années le russe et la littérature russe, avec sans doute dans l’idée de devenir écrivain, ou professeur de littérature russe, quelque chose de ce genre. Mais j’ai fini par découvrir le cinéma. D’abord à travers des films russes, vus en cours, comme ceux d’Eisenstein. Mon rapport était très primitif, très basique, mais cela m’intriguait beaucoup, et c’est ainsi que tout a commencé. Durant cette période, j’ai également fait deux voyages en Arménie ; mon but était d’apprendre d’autres langues de l’Union Soviétique.

D. : C’était avant la chute de l’URSS ?

T.W. : Une fois avant et une fois après, il me semble. C’était vers 1989-1991. Lors de mon deuxième séjour, Sergueï Paradjanov est mort. Je m’étais beaucoup intéressé à la musique de Jivan Gasparyan, qui joue du duduk, mais je n’en avais encore jamais entendu en Arménie même. C’était quelque chose que je n’entendais qu’aux Etats-Unis, et cela me frustrait. Puis un jour, cette musique s’échappe d’un square, très forte. J’accours donc, et il y a là un rassemblement gigantesque, presque cent mille personnes : c’était les funérailles de Paradjanov. Je ne savais rien de lui, je n’arrêtais pas de demander aux gens qui c’était. Mais j’ai suivi le cortège, intrigué : quel réalisateur pouvait bien susciter un tel hommage ?

En rentrant, j’ai cherché à voir ses films. Par chance, il y avait une projection de Sayat Nova à l’Université du Michigan, où j’étudiais alors. Le film m’a complètement dérouté, je n’y comprenais rien. Mais c’est précisément pour cela que j’ai décidé de lui consacrer un mémoire. Je ressentais le besoin de comprendre pourquoi ce film pouvait éveiller tant d’intérêt alors qu’il me déconcertait au point parfois de me faire rire. De fil en aiguille, j’ai découvert le cinéma soviétique, le cinéma d’Europe de l’Est et surtout le Nouveau Cinéma d’Amérique Latine, qui m’a soufflé. Première projection : L’Heure des brasiers (Fernando Solanas, 1968). Ce film m’a totalement captivé, c’était comme s’il me tambourinait dans la tête : je voyais mon avenir. Durant ce cours, j’ai vu énormément de films qui m’ont beaucoup affecté, comme Mémoires du sous-développement (Tomás Gutiérrez Alea, 1968). Nous avons aussi parlé de Santiago Alvarez, mais hélas sans pouvoir regarder ses films… A ce moment-là, je me suis rendu compte que Cuba, comme l’URSS, n’était pas ce que je croyais..

Je me suis donc dit que je devais y aller. Je n’avais aucune ambition concrète, certainement pas celle de devenir réalisateur. Je pensais juste que je devais découvrir cet endroit par moi-même. À l’époque, il était difficile de rejoindre Cuba depuis les États-Unis. Le seul moyen plus ou moins autorisé était de faire un « échange culturel » avec une organisation officielle qui pouvait organiser cela de façon un peu systématique. J’y suis allé avec un groupe nommé « Pastors for Peace » – un groupe d’ailleurs très bon, qui conteste beaucoup de politiques économiques injustes envers les pays du Tiers-Monde. Je me suis retrouvé à travailler deux semaines dans une ferme biologique. Je ne connaissais rien à l’agriculture, mais cette expérience m’a ouvert les yeux, ça a été très fort. Et j’en ai profité pour visiter la célèbre école de cinéma de San Antonio de Los Baños.

D. : Était-ce une visite organisée ?

T.W. : Oui. C’était dans le même district que la ferme, pas très loin. Nous avons aussi passé quelques jours à la Havane. J’ai rencontré plein de gens de l’ICAIC [Institut cubain des arts et de l’industrie cinématographiques, fondé après la Révolution en 1959], et des figures plus anciennes. C’était incroyable. Et c’est là que j’ai commencé à me dire que, peut-être… Un an plus tard, j’ai eu la chance d’y retourner pour plusieurs mois. De façon totalement improvisé, je me suis alors lancé dans la réalisation de mon premier film, Accelerated Under-development: In the Idiom of Santiago Alvarez [1999]. Que les images, sans être tout à fait inutilisables, se révèlent abîmées, m’a donné une bonne trame narrative : pourquoi ces images étaient-elles absentes ? Il aurait été possible d’en restaurer une partie, mais en vérité, au-delà du défi technique, elles étaient surtout abîmées par mon incapacité à faire les choses correctement. J’étais un novice inapte à mener une conversation intéressante avec Santiago Alvarez, une figure politique cubaine majeure.

D. : Votre projet suivant est An Injury to One.

T.W. : Il y a eu quelque courts-métrages entre temps. À l’époque, je travaillais à l’Université du Michigan comme projectionniste. C’était un emploi très modeste, et très facile. J’avais beaucoup de temps libre pour aller à la bibliothèque, et pour tenter de créer quelque chose. Quand j’ai montré Accelerated Under-development à mes professeurs, beaucoup étaient déçus. Les procédés formels qui me semblaient essentiels les déroutaient. Ils regrettaient qu’il n’y ait pas d’entretiens, par exemple. Puis le film a été accepté en compétition à Yamagata. J’ai alors commencé à me dire que je devais être un « vrai » réalisateur, mais j’ai tout de même voulu faire une école de cinéma. J’ai donc postulé à CalArts, le California Institute of the Arts. À chaque cours, j’essayais de transformer la consigne pour produire quelque chose qui me serait utile. J’ai fait une nouvelle version du film sur Alvarez, puis j’ai réalisé National Archive et An Injury to One. J’ai eu un parcours étrange, mais à partir de ce film, j’étais vraiment déterminé à devenir cinéaste.

D. : An Injury to One est un film sidérant. Le moment qui m’est le plus resté est celui où l’on apprend que Joseph McCarthy avait été syndicaliste, et où son visage ressort d’une série de photos qui défilent. Il y a quelque chose qui se joue à cet instant, et qui est présent dans toute votre œuvre, quand vous dites : « L’histoire de la compagnie devient l’histoire officielle ». Il y a plusieurs manières de raconter une histoire, et aucune d’entre elles n’est neutre.

T.W. : On pourrait croire qu’avec la prolifération des nouvelles technologies de communication et des sources d’information, il serait possible de trouver sur un évènement mille références différentes en un instant. Or, il me semble que nous sommes dans une période où les récits dominants sont plus dominants que jamais. Car vous avez raison, on ne fait jamais que raconter une version d’une histoire. Mon but est d’être sincère et honnête, et de me battre pour ce en quoi je crois. Je ne dis pas que je fais de la propagande, au sens où je mentirais. Mais je suis conscient d’intervenir, de construire une argumentation. Je l’ai ressenti avec le film sur Alvarez : voilà une figure injustement négligée, dont le travail doit être vu et discuté. Le problème n’est pas celui de la qualité des films, même si je pense qu’ils sont très bons. Le fait est que si personne n’intervenait en leur faveur, il n’y aurait pas la moindre discussion…

Suite à cela, je me suis rendu à Butte en me disant que la manière dont je raconterai cette histoire informerait la façon dont les gens en parlent. Il me fallait donc y penser comme un acte radical, hors des structures narratives traditionnelles. Je le répète, j’étais un abruti qui faisait un film tout seul – un film anti-social sur le socialisme. Mais ce qui est drôle, quand j’y repense maintenant, c’est que ma fille, qui a quinze ans et habite à Butte, trouve mon travail sur la ville totalement inintéressant. Elle a déjà entendu toutes ces histoires. Dans son lycée, ils mentionnent Frank Little. Quand je vivais là-bas, personne n’en parlait. En fait, j’ai contribué, avec d’autres, à créer ce discours. Même chose pour Alvarez : des gens me demandent quels films ont été rendus disponibles grâce à mon travail. Quand je leur réponds, ils me disent : « Ah bon, les classiques… ». Ça me fait rire, parce qu’à l’époque il n’y avait pas de « classiques » !

D. : S’agissant de la manière de raconter les histoires, j’aimerais vous interroger sur la notion de structure. Dans vos films, il arrive souvent que vous présentiez des fragments hors de tout contexte. Puis, au fur et à mesure, leur sens se précise. Dans An Injury to One, il s’agit par exemple de ces chiffres qui se révèlent être les dimensions des fosses que les milices creusent pour enterrer leurs victimes.

T.W. : Cela fait sans aucun doute écho à mon expérience. Quand j’ai découvert cette photo dans les archives du comté de Silverbow, avec ces chiffres inscrits, je ne savais rien de leur signification. En faisait des recherches, j’ai découvert qu’il y avait des dizaines d’hypothèses sur ce qu’ils veulent dire. Dans le film, j’en soutiens une car c’est au final celle qui m’est apparue comme la plus plausible. C’est d’ailleurs devenu le récit officiel de la ville. Voilà une forme de pouvoir déconcertante… Mais il faut préciser que ce film est une œuvre de jeunesse. J’ai suivi de très près les recherches d’Aaron Gutfeld, que je cite comme ma source principale. Même si ma position est peut-être parfois plus proche de celle de l’ « Industrial Workers of the World », il ne fait aucun doute que le récit principal lui doit beaucoup. Par la suite, j’ai de moins en moins cherché des figures tutélaires de ce type. Quand je mène mes recherches, je construis mes propres arguments. Ce n’est pas que je n’accorde aucune importance à ce que des gens très intelligents ont dit, mais le processus est différent. J’ai davantage confiance en mes propres idées, mes propres analyses. Parce que j’ai quarante-huit ans, et que vingt ans ont passé.

D. : Dans ce film, il n’y a pas de voix enregistrées. Les paroles des chansons s’affichent en fait à l’écran.

T.W. : Il y a à cela des raisons pratiques, et une raison plus existentielle. La raison pratique est que la source de toutes ces chansons, à l’exception d’une seule, est une revue académique des années 1950. Son nom est, si ma mémoire est bonne, le Journal of Western Folkloric Music. Je me suis donc appuyé uniquement sur un vieil article écrit par des gens qui étaient quasiment des ethno-musicologues. Ils étaient allés à Butte dans les années 1940 et 1950 et avaient collecté auprès des mineurs des récits des années 1910. A l’époque, nombre d’entre eux étaient morts ou partis, car les mines commençaient à changer. On passait des mines souterraines à des mines à ciel ouvert, ce qui modifiait la structure du monde des travailleurs. Ce que l’on découvre en tout cas en lisant cette revue, c’est que chaque personne se souvient des chansons différemment, et qu’il y a pour ces chansons un répertoire de mélodies presque interchangeables. Ils chantaient ces paroles-ci sur cette mélodie-là, puis utilisaient cette mélodie-ci pour accompagner ces paroles-là. Pour telle personne, telle chanson était chantée ainsi, et pour telle autre, elle était chantée autrement. Comment alors choisir ?

Cela m’a amené à une autre question pratique : comment faire entendre la pertinence de ces chansons pour le moment présent ? Il est très difficile d’imaginer un enregistrement qui ne donnerait pas le sentiment de quelque chose qui date d’il y a cent ans, et ne dit au fond rien de significatif de cette histoire – sa brutalité, sa mélancolie, sa complexité. Car les enregistrements eux-mêmes sont le fruit d’un ensemble de conventions liées à leur contexte. Par exemple, si vous écoutez les enregistrements de la marche de Selma, vous y entendez une vibration, une intensité, une vitalité entièrement différentes de ce qu’on pourrait découvrir dans un enregistrement de ces mêmes chants réalisés dans un contexte ethno-musicologique. Vous imaginez ce que donnent ces chants lorsqu’ils sont chantés à Butte par des gens engagés dans une lutte à la vie à la mort ? Ce n’est pas ce qu’on entend sur les enregistrements.

La question devient donc : est-ce que ces chants sont, d’une manière ou d’une autre, vivants aujourd’hui ? Que se passerait-il s’ils existaient comme des fantômes planant à l’horizon, avec ces paroles qui apparaissent mais ne sont pas chantées ? Est-ce que le spectateur les chanterait dans sa tête ? Est-ce qu’elles commenceraient alors à s’incarner ? Est-ce qu’elles se chargeraient d’une énergie nouvelle ? Certains ont décrit cela comme une forme de « karaoké radical ». Cela me fait rire, car il se trouve que j’aime beaucoup le karaoké. Je pense aussi que c’est une résurgence de l’expérience qu’a été pour moi la découverte des clips de REM en 1983. Les clips de cette époque ne sont, littéralement, que des plans de paysage avec un texte qui défile à l’écran. D’une certaine manière, cela vous encourage aussi à participer. Il ne s’agit pas de voir les choses à ma manière, mais j’ai la conviction qu’une des raisons pour lesquelles mes positionnements sont toujours relativement clairs dans mes films, est qu’il y a là une approche plus démocratique. Le spectateur peut formuler ses propres conclusions d’une façon plus équitable. La propagande a au contraire tendance à cacher les intentions.

D. : D’autant que la propagande implique, du moins c’est ce que vous disiez, l’idée de mensonge.

T.W. : Oui, j’utilise ici le terme dans son sens courant, péjoratif. En vérité, la propagande, au sens propre, ce n’est évidemment qu’un geste pour propager une idée. C’est une notion très saine. Je crois qu’à l’origine, le terme vient du prosélytisme religieux. Je souhaiterais qu’on puisse l’utiliser sans connotation péjorative, mais c’est actuellement très difficile.

D. : Votre film suivant, Who Killed Cock Robin ?, forme un diptyque avec An Injury to One. Il se déroule au même endroit, et le titre provient aussi d’une chanson. Cependant, Who Killed Cock Robin ? reste un film à part, avec des acteurs, des scènes réalistes, des dialogues… Comment a-t-il émergé du film précédent ?

T.W. : An Injury to One m’a permis d’obtenir une bourse Rockefeller. Je l’ai aussi vendu à la chaîne de Sundance. Je me suis donc soudain retrouvé avec assez d’argent pour faire quelque chose qui ressemblerait à un « vrai » film. J’y ai repensé récemment car je traverse une nouvelle phase de reconnaissance relative. La question se pose toujours : comment répondre à cette charge ? C’est une charge positive, certes, mais une charge néanmoins. A ce moment-là, je n’allais pas très bien. Beaucoup de facteurs me poussaient à rompre avec mon travail précédent. Peut-être était-ce le geste d’un morveux qui éprouve du ressentiment à l’idée d’avoir un peu réussi, et qui veut faire violence à ce succès. Je le rationalisais ainsi : j’avais vécu à Butte de nombreuses années, j’y étais allé au lycée, j’y avais repris mes études. La ville avait eu beaucoup d’influence sur moi. Mais bien que j’aimais beaucoup An Injury to One, c’était quand même un film fait par quelqu’un de CalArts. Trop formaliste, trop distant. C’était le point de vue d’un étranger, et cela me gênait car je ne me sentais pas étranger à la ville.

Inspiré par le texte de Julio Garcia Espinosa, « Pour un cinéma imparfait » [1969], j’ai commencé à envisager des manières différentes de travailler. Grâce à mes ressources financières, j’ai pu rassembler un groupe de personnes, certaines de Butte, d’autres venant d’ailleurs. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. C’était vraiment un mode de vie collectif. Et le tournage s’est organisé de sorte à ce que tout le monde puisse trouver sa voix créative. Les assistants-réalisateur pouvaient tourner avec la caméra, l’ingénieur du son et l’assistant-monteur pouvaient prendre la caméra Super 8 un soir, etc. C’était un processus très décentralisé.

En termes du récit, je voulais quelque chose qui puisse exprimer la réalité contemporaine d’une manière significative pour moi. En lisant les journaux locaux, j’étais tombé sur l’histoire d’un type qui, ivre, avait sorti son arme et avait abattu… un jukebox. Je m’étais dit que ça ferait un film incroyable. Et puis il y avait aussi cette histoire d’un jeune homme qui avait abattu son propriétaire, alors qu’une semaine plus tôt il avait été arrêté pour vol d’alcool. J’ai trouvé cette trajectoire très intéressante, et particulièrement révélatrice de la précarité qui sévit à Butte. J’ai donc écrit un scénario, un fil narratif avec un début, un milieu, une fin ; c’est un texte que j’ai encore, de deux ou trois pages. Puis j’ai donc constitué ce groupe, et nous avons passé un été assez déjanté à travailler. Dès le départ, le tournage a été tendu. Il faut dire que je n’avais jamais dirigé qui que ce soit avant. En fait, j’étais incapable de fournir des réponses claires aux acteurs ou aux techniciens. Après deux semaines de tournage, j’ai décidé de remplacer l’actrice principale par un ancien ami de mon frère, car nous étions sans arrêt en conflit. Je pense que ce qui marche dans ce film est né durant la deuxième partie de la production.

Le film a été présenté à Sundance, dans un contexte difficile. Depuis, le festival s’est bien adapté aux disparités de budget et de style en créant différentes catégories. A l’époque, ce n’était pas le cas, et Who Killed Cock Robin ?, qui n’est pas exactement un film narratif classique « à la Sundance », a rendu beaucoup de spectateurs furieux. Durant la première projection, au moins 400 personnes sont sorties… Maintenant, je le prends avec humour, mais ça a vraiment été traumatisant. Les critiques ont également été très négatives, et le film a tout bonnement disparu. Six ou sept mois plus tard, alors que j’étais devenu enseignant à CalArts, j’ai réussi à faire quelques changements très simples. J’ai réduit la durée de 90 à 70 minutes, j’ai clarifié certains aspects, ajouté quelques éléments. Je ne pensais pas que le film pourrait prendre son envol, mais c’est pourtant ce qui s’est produit. Il a été beaucoup projeté en ex-Yougoslavie, par exemple – il est encore passé au Kosovo l’an dernier. C’est drôle, parce que maintenant que j’y suis allé plusieurs fois, je comprends pourquoi. Ils ont une idée complètement différente de ce qu’est un film réaliste. L’idée d’un groupe de gens qui s’assoient pour boire et parler d’histoire, de politique, de musique et de poésie, ne leur paraît pas ridicule, au contraire. Tandis que pour des Américains, c’est de la folie [rires].

D. : A quel point le tournage a-t-il été improvisé ?

T.W. : J’avais des notes, et j’essayais d’expliquer de façon assez détaillée aux acteurs ce que je souhaitais voir dans la scène ; par exemple, qu’à un moment, il faudrait dire telle chose, mais pas avant vingt bonnes minutes de conversation. Puis je disais à l’autre acteur quelque chose de similaire, mais – et c’est un indice de la bizarrerie de mon approche – en y mêlant souvent des indications contraires, ou différentes. J’espérais que quelque chose naîtrait de cette friction. Ce genre de mise en scène m’intéresse de moins en moins. Je trouve ça manipulateur. Au-delà de ça, c’était très improvisé. Même plus qu’improvisé, à vrai dire. Une très grande partie du film vient de choses tournées par des membres de l’équipe sans lien direct avec l’histoire principale. Ces étranges collages de paysage, une scène de fête aussi… Je n’y étais même pas présent. D’une certaine manière, ce décentrage a été efficace. Cela dit, quand je vois le film…

Je pense qu’il y a des moments véritablement éloquents, d’une réelle beauté. Il représente la crise économique quelques années avant qu’elle ne survienne, d’une manière très fidèle. Et il décrit bien aussi la catastrophe de la guerre. Mais je trouve qu’il ne choisit pas assez ses combats. Je pense qu’il faut savoir trouver une forme d’entente avec le public, que ce soit en faisant des concessions sociales ou esthétiques. Là, on se confronte à tout le monde, sur tous les niveaux, du premier au dernier plan.

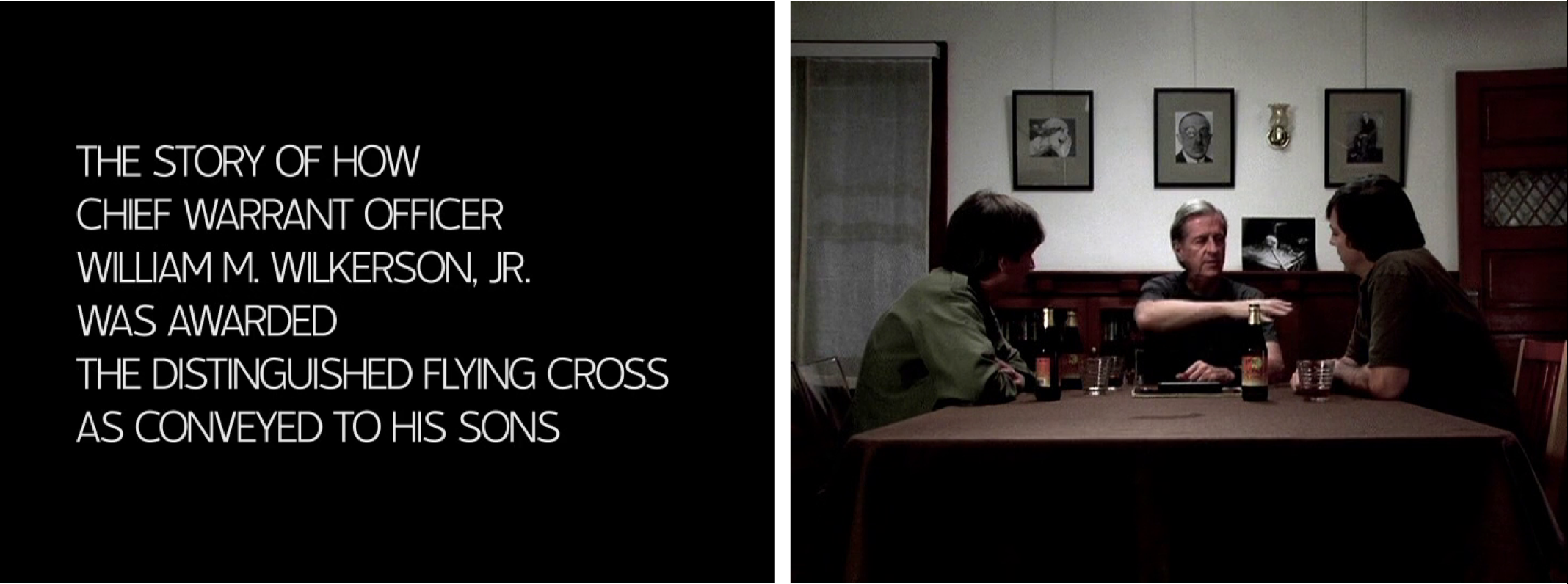

D. : Le film suivant, Distinguished Flying Cross, parle de votre père et de son expérience de la guerre. C’est un film très simple, très direct.

T.W. : Je vais vous en parler, mais avant cela il y a eu une autre œuvre, que vous n’avez pas eu l’occasion de voir, mais qui a une grande influence sur la suite. En 2007, j’ai en effet présenté une performance intitulée Proving Ground. À l’époque, je vivais à Los Angeles dans une grande maison avec mon frère, sa future femme, et un flot incessant de personnages bizarres issu du monde de l’art et du militantisme politique ; j’y suis resté six ans. C’était une très belle maison du début du XXème siècle, dans le quartier d’Angelino Heights. C’est là qu’a été tourné Distinguished Flying Cross. Et c’est là aussi que j’ai vraiment commencé à avoir une vie amoureuse, et à être très actif politiquement, notamment dans le mouvement anti-guerre.

Mon frère jouait dans deux groupes. L’un s’appelait Old Bull, ils faisaient une sorte de country rock alternatif génial. Et il a aussi formé Los Duggans, un groupe très étrange, merveilleux, passionnant. Il était composé de mon frère, notre ami Pete Schaeffer, qui jouait d’une basse faite maison, et qui était un chanteur excellent, ainsi que d’Adriel et Miguel Hernandez, deux types que mon frère connaissait pour avoir travaillé avec eux dans un magasin de disques. Ils étaient incroyables, mais n’ont pas reçu l’attention qu’ils méritaient. Ils jouaient beaucoup de vieilles chansons travaillistes, des chansons de Dock Boggs. Ils ont aussi écrit leurs propres compositions. Je vivais dans cette maison, je militais, et le bar Little Joe, qui pendant cinq ans a été le bar le plus extraordinaire bar au monde, était à quelques pas, à Echo Park. Nous y passions tout notre temps, j’y faisais le DJ, j’y rencontrais des filles. C’était une époque géniale, j’en avais le tournis.

Est alors venue l’idée d’une œuvre où je ferais du mixage vidéo en direct tandis que le groupe jouerait. En parallèle, j’ai commencé à m’intéresser à l’histoire des campagnes de bombardements américaines : quelle était leur fonction, leur histoire ? De tout cela est sorti une œuvre complètement folle, où je passe une heure à insulter et fustiger le public. Je leur hurle dessus, le groupe fait un bruit de tous les diables derrière et il y a des images en boucle de bombardements. C’est une œuvre brutale. Mais aussi très purgative. Des gens sont venus me voir en disant que c’était une des expériences les plus puissantes qu’ils aient jamais eues, et qu’ils espéraient ne jamais en avoir d’autres comme ça. Mais il était intéressant d’explorer ce mode d’adresse : c’était le point extrême du discours. À l’époque, je me demandais ce qu’il fallait pour véritablement produire une rupture de la conscience quand on transmet quelque chose à un public. Nous l’avons jouée à Sundance, puis dans toutes sortes d’endroits bizarres. On a failli provoquer une émeute dans un bar. Mais, même si l’expérience de cette performance était enivrante, celle-ci provoquait un renfermement très intense.

J’ai donc décidé de faire un autre film et, à la suite de ce travail, l’idée m’est venue de parler à mon père de ses expériences de la guerre. J’ai cherché un moyen pour qu’il puisse partager ses histoires sans que cela se transforme en procès. Il fallait qu’il soit à l’aise. Avec mon frère, nous avons eu l’idée d’être présents avec lui, à l’écran, pour qu’il ait des gens à qui parler. Je savais que ça ne fonctionnerait pas s’il devait s’adresser à la caméra. Bien qu’il soit très élégant, et qu’il n’a jamais eu peur de s’affirmer, c’est aussi quelqu’un de modeste. Il m’avait déjà raconté toutes ces histoires, mais il ne les avait pas racontées à mon frère, ce qui a crée une dynamique intéressante. En le faisant, je me suis rendu compte que c’était effectivement un film plus classique. J’ai utilisé une vieille caméra DV-X 100, mes étudiants ont travaillé avec moi, chez moi : ça n’a pas coûté grand-chose. En fait, je voulais que ce film soit presque l’évocation d’une peinture classique, se déployant en un seul plan. Il n’y en a que deux dans le film, mais si j’avais pu tout faire en un, je l’aurais fait. J’avais commencé à tout filmer avec trois ou quatre caméras fixes, puis en me mettant à la table de montage, j’ai compris qu’il y avait une position esthétique principale, une position presque neutre, légèrement distanciée, plus proche d’un certain classicisme.

Le rapport au travail précédent est donc crucial. Les deux traitent de la guerre : l’un fonctionne à l’invective, au cri, à la confrontation, et l’autre est une sorte de confession, quelque chose que nous partageons en tant que famille. J’ai beaucoup de tendresse pour ce film, et ce que les gens en disent me frustre parfois, parce que je le connais si intimement que je saisis des nuances qui échappent aux gens qui ne le voient qu’une fois. À propos de ma présence : c’est la première fois que je suis devant la caméra, et ça ne traite pas de moi. C’est très gênant pour moi de me faire filmer. Je ne le fais donc pas par orgueil, mais malgré mon orgueil, parce que je n’aime pas ça, je n’aime pas mon apparence. En même temps, c’est une manière de me rendre un peu plus humble, de m’investir un peu, et de clarifier qui est l’auteur.

Puis est venu Far From Afghanistan. John Gianvito m’a contacté un jour et m’a dit que nous allions arriver au dixième anniversaire de la guerre. J’étais au courant, bien sûr, mais l’entendre a quand même été un choc. Pour ce segment de film collectif, deux éléments ont aiguillé ma réflexion. Je venais de terminer deux projets sur la guerre, dont un film dans lequel trois hommes se parlaient pendant plus d’une heure sans que l’on entende une seule femme. Je savais que je voulais résister à cela. Deuxièmement, John ressentait très fortement le besoin de nommer le film Loin de l’Afghanistan. J’étais plus mitigé. J’ai beaucoup d’admiration pour Loin du Vietnam, mais je pensais que nous devrions trouver notre propre titre. Comme c’était le capitaine, je me suis incliné. A partir de là, il me semblait en tout cas nécessaire d’envisager ce titre au sens propre, et trouver ce qu’il signifiait dans ce contexte précis. J’avais donc deux points de départ : trouver un moyen de mettre en avant des femmes, et trouver un moyen de comprendre le rapport entre une guerre catastrophique se déroulant au loin, et une catastrophe sociale se déroulant ici. Non pas pour privilégier l’une vis-à-vis de l’autre, mais parce que, ne pouvant véritablement rendre compte de la catastrophe de la guerre, je me disais que je pourrais au moins rendre compte de la catastrophe sociale d’une manière authentique, et qui formerait une critique politique. Un de mes principes est que la guerre est toujours un désastre pour les deux côtés. Même si elle l’est évidemment plus pour un côté que pour l’autre.

Ce qui est arrivé est arrivé purement à travers mon militantisme. Lors d’une réunion, Mike Prysner, un vétéran de la guerre d’Irak ayant pris part à l’organisation militante des vétérans d’Irak et d’Afghanistan, qui a fondé « March Forward », explique qu’il y a une épidémie de suicides dans une base de l’état de Washington, et qu’il faudrait y aller dès que possible pour organiser une AG et aborder le sujet frontalement. Il me demande alors si je peux aider. Comme j’avais une Ford Escape, du temps avant que les cours ne reprennent et que j’étais de loin le mieux payé de tous ces gens, qui étaient tous des vétérans traumatisés vivant très modestement, j’ai accepté. Nous sommes allés de la Californie du Sud à Portland, où il y avait une convention nationale des « Iraq Veterans Against The War », puis à Fort Lewis dans l’état du Washington, où nous avons passé beaucoup de temps. Mon rôle était assez étrange. J’avais vingt ans de plus qu’eux. Ils me voyaient comme un aîné un peu loufoque, et tous les gens de la base que j’ai appris à connaître me surnommaient le « hippie », ce qui me fait rire encore maintenant : je ne me considère pas comme un hippie ! En tout cas, l’expérience a été très forte. J’avais grandi avec un père souffrant de traumatisme, mais il avait réussi d’une certaine manière à le cacher ; c’est resté un homme fort jusqu’à la fin. Faire un trajet de deux jours avec ces hommes-là m’a au contraire permis de vraiment cerner la profondeur de leur traumatisme. Ensemble, nous avons organisé différentes actions publiques. Des femmes ont alors commencé à nous contacter pour nous demander si elles pouvaient parler de ce qu’elles traversaient. Elles ont accepté d’être filmées, car elles voulaient être entendues, de manière très affirmée. Cela a crée un contexte excellent. Comme elles nouaient un vrai rapport avec Mike, à cause de son passé dans l’armée, mais aussi de sa tendresse et de sa sincérité, je me suis dit que je les laisserais se parler. J’ai donc filmé de loin, mais avec une focale relativement longue, pour pouvoir obtenir une certaine intimité sans être collé à eux. J’ai été surpris de pouvoir obtenir ces plans de cinq, six, sept minutes de récits sans interruption. C’était une expérience très forte, très étrange.

La deuxième partie de ce film est née dans des circonstances assez drôles et étranges. Nous avions organisé une assemblée générale dans un de ces cafés pacifistes installés à côté des bases militaires – une tradition qui remonte aux débuts du mouvement pacifiste des années 1960. Je suis sorti pour filmer le pont qui mène à la base, sur lequel était accroché des rubans jaunes [ces rubans sont un signe de soutien aux troupes américaines, et par extension à la guerre.] Soudain, une voiture pleine d’officiers de la Police Militaire arrive, m’ordonnant de rester là où je suis. Ils me demandent si je suis celui qui a filmé tous les ponts menant à la base – ce qui n’était pas le cas. L’interrogatoire a duré une heure. Au final, ils ont insisté pour que je supprime tout ce que j’avais tourné. Heureusement, j’avais déjà sauvegardé tous les plans d’entretiens, parce qu’ils ont tout effacé. En utilisant un logiciel de restauration, conçu pour recouvrer des informations perdues dans des cartes et des disques durs, je suis retombé non sur les plans que je venais de tourner, mais sur des images de maisons à Détroit. L’oeuvre était en train de se définir elle-même. Elle s’est tout simplement présentée à moi.

L’histoire de ces images est très simple. J’étais allé à Détroit pour préparer un film sur le « Dodge Revolutionary Union Movement » et la « League of Revolutionary Black Workers », qui ont été des mouvements de travailleurs très radicaux dans le Détroit des années 1960 et 1970, dans et autour des usines d’automobiles. Le récit était complexe, je n’étais pas sûr d’y arriver. Un jour, à la toute fin du projet, alors que je filmais dans une usine, des gens du quartiers sont venus vers moi et m’ont demandé si je travaillais pour une agence immobilière. À cet instant, je me suis senti profondément vaincu en tant que réalisateur. Qu’ils puissent croire que je faisais une estimation de la valeur d’une propriété du quartier pour en chasser les habitants noirs… J’ai tenté d’expliquer qui j’étais, puis j’ai rangé mon équipement et suis rentré à Ann Arbour, où vivaient mes parents. Ann Arbour est une ville sympathique, mais clairement différente de Détroit en termes de contexte socio-économique. En roulant, j’ai remarqué une maison où il y avait eu un incendie. Je me suis arrêté et j’ai commencé à me balader. Et j’ai réalisé que je pouvais entrer. J’ai donc commencé à filmer. Par la suite, je me suis renseigné sur les maisons où la même chose s’était passée – coupures d’alimentation, abandon, incendie. Un an plus tard, je me suis donc retrouvé à nouveau confronté à ces images, et cela m’a frappé : n’y avait-il pas un rapport entre ces dépenses militaires faramineuses et la décrépitude totale de ces villes ? Pour la bande-son, j’ai trouvé sur internet des enregistrements de femmes racontant la perte de leur maison. Le lien s’est fait ainsi entre les deux parties.

D. : Vous avez ensuite réalisé deux films autour de Los Angeles : Los Angeles Red Squad et Machine Gun or Typewriter?.

T.W. : Oui. Comment filmer une telle ville ? Je crois que j’ai eu besoin de deux films pour vraiment trouver une réponse. Franchement, j’aurais très envie d’en faire un troisième, mais j’ai dû quitter Los Angeles pour des raisons professionnelles. Après cette première tentative de Los Angeles Red Squad, je me suis demandé ce que cela donnerait de refaire presque la même chose : un film de paysages, sur la ville, dans les mêmes décors, avec certaines des mêmes histoires, mais un mode de discours complètement différent, un dispositif sous-jacent totalement autre. Serait-il reçu différemment ? Est-ce qu’il s’ouvrirait, plutôt que de se refermer ? L’idée de jouer avec la notion de genre m’intéressait également. J’y pensais beaucoup dans le cadre de mon enseignement : y aurait-il un moyen de revitaliser certains genres, d’une manière modeste, mais politique ? Je faisais de la radio, à intervalles plus ou moins réguliers, depuis très longtemps ; l’idée de transmission radio, en tant que version approximative d’un mode de discours très intime, m’intriguait beaucoup.

La première chose que j’ai faite à été d’écrire le texte. Puis je l’ai enregistré et l’ai vraiment diffusé. Comme j’ai un émetteur radio, je voulais accomplir ce geste jusqu’au bout. L’enregistrement a été fait en une seule prise. Ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas buté sur des mots, ou coupé par-ci par-là, mais c’était une seule prise. Je l’ai faite chez moi, avec le dispositif qu’on voit dans le film, en plein milieu de la nuit, tandis que ma famille dormait. J’ai ensuite pris cet enregistrement et j’ai commencé à me balader en ville et à filmer des images qui correspondaient. Une des règles était de ne jamais utiliser de voiture durant le tournage, seulement les transports en commun. À quelques reprises, certains de mes étudiants de Pomona ont voulu venir avec moi et ont filmé leurs propres plans. Erin, ma femme, a enregistré des sons et filmé quelques images. Et ma fille, qui devait avoir douze ou treize ans à l’époque, a aussi enregistré quelques petites choses avec moi. Puis j’ai simplement commencé à assembler les morceaux. Les restrictions que je m’étais imposées m’ont beaucoup servi : que tout soit fait en une prise, que je le fasse à l’heure où c’est censé se dérouler, à une heure du matin. Je voulais être fatigué, et que ce soit aussi intime et silencieux que possible.

D. : Il y a une séquence particulièrement frappante, qui concerne Lamed Shapiro. Celle-ci m’a fait réaliser que vous accordez beaucoup d’importance non seulement au fait que des gens se sont battus contre des situations d’oppression, mais aussi qu’ils se sont exprimés dans des œuvres d’art, qu’ils ont réussi à en tirer, sinon de la beauté, du moins une forme ; ils ont réussi à retranscrire leur expérience en termes esthétiques.

T.W. : J’ai eu très tôt une sympathie instinctive envers des gens qui ont fait quelque chose de très intéressant et très créatif, et qui sont plus ou moins oubliés, négligés, marginalisés, peut-être parce que leurs œuvres sont jugées trop difficiles pour obtenir une forme de reconnaissance publique. Leur rendre hommage est un geste social qui me semble important, que nous devrions tous faire les uns pour les autres. Une autre figure de ce genre serait Roque Dalton, un poète du Salvador, sur qui je n’ai encore rien fait mais qui me fascine depuis un certain nombre d’années, et qui est selon moi un poète immense. Il est souvent marginalisé en tant que figure politique, alors qu’il a créé un langage politique unique dans l’histoire de l’adresse poétique.

Je m’intéresse aussi à tout ce qui est produit par le travail. Quand nous parlons de « travail » (« labour »), nous voulons la plupart du temps dire « usines » ou « accouchement » [polysémie du terme anglais « labour »]. Mais je crois qu’il y a une autre dimension. Un vieux diction dit que les deux choses les plus précieuses qu’on puisse offrir sont notre amour et notre travail. Je crois que c’est tout à fait vrai, mais comme nous sommes dans une société qui ne respecte pas le travail, on ne comprend pas à quel point c’est un geste profond, personnel, significatif. Remarquer ce genre de choses revient à renverser les rapports de force. Des personnes qui ont été fondamentalement dépossédées se trouvent pour ainsi dire « repossédées ». Elles reprennent possession de leur travail. C’est important. Je ne sais pas si que ce soit lira Lamed Shapiro après avoir vu Machine Gun or Typewriter ?. Peut-être qu’ils décideront de ne pas le lire parce qu’ils ont vu le film ! [rires] Mais n’y a-t-il pas malgré tout un certain pouvoir à invoquer son nom, à invoquer ce qu’il nous a laissé, à voir les visages de toutes ces personnes oubliées apparaître à l’écran en des endroits du monde différents ? Je n’arrive pas à en construire une analyse matérialiste, mais je le ressens très fortement, tout comme je ressens très fortement le fait que, pour moi, le visage de Frank Little à l’écran est ce qu’il y a de plus puissant dans An Injury to One. Je me disais l’autre jour que les cimetières sont très présents dans mes films. Je n’y pense même pas de façon consciente, mais d’une certaine manière, ils sont la manifestation physique de quelque chose d’autre, qui m’intéresse beaucoup.

Ce qui m’amène à penser que je devrais sans doute faire un film sur Lamed Shapiro, dont il serait la figure centrale. Mais, à vrai dire, je n’ai jamais réussi à en concevoir la forme, en partie parce que ses nouvelles sont si abjectes que ça dégoûterait les gens. Pour moi, c’est la plus grande figure de la littérature Yiddish du XXème siècle. C’est celui qui a le plus de résonance, qui me touche le plus. Mais c’est aussi, sous bien des angles, la plus marginale de ces figures importantes. Je pense que c’est parce qu’il admet ouvertement que les conséquences de l’oppression est que les membres de ces communautés en viennent eux-mêmes à faire des choses barbares. Et cela, ça ne correspond pas au récit libéral dominant sur les conséquences de la pauvreté, de la violence, des pogroms, du racisme, de l’anti-sémitisme. Cela met les gens très mal à l’aise.

D. : Une remarque, pour finir : je viens de penser au fait qu’il y a très peu de mouvement dans vos films. Celui-ci est en fait surtout produit par le montage. Mais vos paysages bougent peu, vous utilisez parfois des photographies et vos cadres sont souvent fixes.

T.W. : Une chose est sûre : je veux que le paysage laisse sa propre marque. Je veux le contempler assez longtemps pour pouvoir commencer à réfléchir à ce qu’il me dit des rapports humains en général. Pour moi, le mouvement au cinéma est trop souvent un alibi pour masquer l’absence de sens. C’est le mouvement pour le mouvement, l’ostentation, l’arrogance du réalisateur. Cela dit, j’aimerais beaucoup pouvoir faire plus de travellings, mais je n’ai pas accès à des caméras avec un obturateur global, seulement à des caméras avec un obturateur progressif. J’ai donc choisi de fixer mon regard, ce que je trouve cohérent esthétiquement, ou d’avancer ou de reculer, mais pas de faire de travellings latéraux. C’est à la fois un geste formel et un geste technique. J’ai essayé de faire des travellings en Alabama, pour mon dernier film, mais la distorsion est inacceptable pour moi, la pulsation de l’image empêche de voir ou de contempler quoi que ce soit d’autre que la pulsation elle-même.

Je pense vraiment que nous ne regardons pas les paysages avec assez de sérieux. Si nous le faisions, nous pourrions répondre à des questions qu’à ce stade nous ne nous posons même plus. An Injury to One en est l’illustration parfaite. Voici un paysage : soit les gens qui le contemplent sont de la ville même et ils trouvent que c’est un endroit génial et ils ne comprennent pas pourquoi tout le monde en dit tant de mal ; soit ils arrivent d’ailleurs et ils se disent que cette ville est un désastre, avec sa mare toxique géante, et que tout est sale et déglingué. Mais personne ne regarde la ville. Personne ne la contemple et ne se demande comment nous en sommes arrivés là et comment nous pouvons aller de l’avant. Dès qu’on montre un paysage dans un contexte social, on montre un paysage construit. Tout de suite, on parle de pouvoir, de travail, de ce qui est négligé et de ce qui est privilégié, de qui domine et qui est dominé.

Pour autant, il ne fait aucun doute que cette attention tient en partie au fait que je peux en tirer quelque chose de très beau à bon marché. C’est quelque chose que j’ai sans doute appris de James Benning. C’était un de mes professeurs à CalArts. Nous n’avons pas beaucoup travaillé ensemble, mais j’ai vu ses films. Il a trouvé une méthode de travail qui lui permet de produire, plus ou moins de manière illimitée, des œuvres belles, importantes, fortes, qu’il peut faire avec ce qui lui est disponible. En ce qui me concerne, à chaque fois que je m’embourbe dans la recherche de financements, je commence à désespérer. En fait, je n’arrive jamais à trouver des financements avant de commencer mes films. Je gagne parfois de l’argent après, mais jamais en amont.

C’est un vrai problème. Mais puisque je travaille d’une manière qui me permet de décider immédiatement ce qui a marché et ce qui n’a pas marché, je peux le plus souvent passer d’un projet à l’autre rapidement et efficacement. Prenez quelqu’un comme Godard. Dans sa période classique de la Nouvelle Vague, quand il fait trois films par an, on voit Godard se développer rapidement en tant qu’artiste. La capacité à produire un travail, à se confronter à des difficultés et des défis et à essayer de leur trouver rapidement une solution, fait partie de l’apprentissage du travail. Mais toute l’économie du cinéma, avec les cinq à sept ans de recherches de financements, empêche les réalisateurs de faire cet apprentissage. Une large part de ce qui me pousse à utiliser cette esthétique tient au souci de travailler efficacement, afin de continuer à aller de l’avant avec chaque nouveau projet.