Une recherche de Jean-Luc Godard

A la sortie de Deux ou trois choses que je sais d’elle (1967), Jean-Luc Godard écrit que « décrire la vie moderne » revient pour lui à « observer les mutations ». Après l’aménagement urbain de la région parisienne, les travaux gagnent le domaine de la culture, offrant à celui qui brigue « la direction des actualités françaises » l’argument d’un nouveau « rapport sur la situation du pays ». La sclérose des structures universitaires devient patente, en même temps que la situation de la culture dominante impose le constat de son déclin. Les communistes français délaissés par les écrivains continuent de s’en remettre à Moscou, tandis qu’André Malraux laisse interdire Diderot, confirmant une culture embourgeoisée et un « langage mort ». La « France libre » change de main et une étudiante en philosophie cherche maintenant « son idéal à Pékin », avec la révolution culturelle chinoise et le langage nouveau de Mao Zedong.

« Appliquant à leur propre vie » les conséquences de la rupture sino-soviétique, cinq jeunes gens s’enferment tout un été pour s’initier au marxisme-léninisme et « réapprendre à parler » avec le Petit Livre rouge. Transformé en salle de classes, le salon de La Chinoise (1967) accueille les leçons que les élèves se dispensent les uns aux autres, « de façon simple et sévère ». Mais le Petit Livre rouge envahit les étagères, comme le salon, avant que la pratique du théâtre ne vienne se joindre à l’étude théorique, avec ses jeux de rôles, ses mises en scène et sa distanciation. Lu ou récité par cœur, le texte politique, souvent difficile parce que technique, peut aussi être déclamé et interprété.

Cependant les exercices ne se cantonnent pas au domaine du langage. La matière artistique est aussi au programme et deux leçons vont lui être consacrées. Prononcée par le personnage de Guillaume, la première a pour sujet les actualités cinématographiques. Malgré sa réputation, malgré sa pratique du studio, c’est à Méliès plutôt qu’à Lumière que revient l’invention des actualités. Le père du trucage est aussi celui de la documentation des événements historiques par le cinéma. Et, ajoute Guillaume, parce que le passage par la reconstitution est utilisé comme tel, Méliès peut même être dit brechtien. Ce que reprend à son compte le personnage de Véronique, qui assimile ses vacances politiques à une fiction.

Plus magistrale, la seconde leçon est prononcée par le personnage de Kirilov, qui la psalmodie. L’étudiant russe profère que « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible » avant de préciser que « l’imaginaire de l’effet esthétique n’est pas le reflet du réel, il est le réel de ce reflet ». Empruntée à Alain Badiou dans les Cahiers marxistes-léninistes, la formule réplique à Althusser qui vient de ramener l’art à l’idéologie. Godard, quelques mois plus tard à Los Angeles, reprend cette formule pour défendre « un art qui n’est pas seulement un miroir » et la possibilité « d’un film en train de se faire ». Le cinéaste maintient l’autonomie de sa pratique, mais le scientisme d’Althusser a largement infiltré La Chinoise, où Kirilov mentionne également une « histoire de l’art en direction de sa propre science ».

Deux ans plus tard, c’est cette citation autour du reflet qui aiguille Godard dans British sounds (1969). La formule est réécrite mais elle pose toujours que l’image n’est pas qu’un reflet. Le premier film « après Mai » peut appeler à détruire l’image du monde bourgeois, mais il peut aussi annoncer la construction d’une « science de l’image », où l’écran devient simplement « un tableau noir ou un mur d’école pour l’analyse concrète d’une situation concrète ». Reprise dans Vent d’Est (1969), la question de l’image se dégage avec un nouvel énoncé, « ce n’est pas une image juste, c’est juste une image ». D’abord décriée comme un « reflet », l’image hollywoodienne d’un cheval, prétendue aussi vraie que le cheval ou encore plus vraie que lui, devient « juste une image », étant entendu que « l’image n’est rien en soi, qu’il n’y a pas d’image au-dessus de la lutte des classes ». L’image n’est jamais qu’une image et d’autant plus qu’elle participe à des « rapports d’images ». Au point que, dans le travail sur le film palestinien (Jusqu’à la victoire), « on ne devrait pas parler d’images mais de rapports d’images ». Plus réel que les images, le rapport devient la réalité politique des images et c’est à travers lui que « ceux qui regarderont et écouteront ces images auront également un rapport réel avec elles ».

En attendant, la réception de La Chinoise a décidé de beaucoup de choses. Car le film, une fois sorti, prête à confusion et scandalise les principaux intéressés. Devant leur caricature, les marxistes-léninistes parlent de « provocation » et promettent de laver l’affront, tandis que les officiels chinois désavouent ce qui leur est projeté et rejettent la demande de visa de Godard. Non seulement la cellule Aden Arabie manque de sérieux mais son metteur en scène devrait changer de sujet. Blessé et décrédibilisé, le cinéaste proteste d’une originale « éducation politique par le cinéma » avant d’accuser le gouffre entre son domaine et celui de la politique. Deux ans plus tard, avant de s’embarquer dans le militantisme, il reconnaît le principal défaut de La Chinoise dans sa réalisation en solitaire, n’ayant pas su « se lier avec les gens politiquement justes ».

Irrévérencieux à l’égard de ses sources, La Chinoise est bientôt suivi par la réalité elle-même. Le premier rôle des étudiants déjoue les scénarios attendus et désappointe ceux qui tâchaient de mettre le feu aux poudres. Ni le destin de la classe ouvrière, ni la science de l’histoire ne sont confirmés et c’est l’intellectualité dans l’air du temps qui se dédit dans les rues de Paris, tout en livrant le lexique de la situation. Doublant les spécialistes de la réalité sociale, le cinéaste en montre une meilleure intelligence et imprime les signes de son avenir. Succèdent aux vacances et à la verve de La Chinoise, la fête de Mai et son verbalisme, comme la révolution culturelle et la conspiration sur l’écran précèdent l’inversion des valeurs et la grève générale au printemps suivant. Godard y reviendra bien plus tard, c’était sa victoire et le film deviendra aussi un « documentaire ».

Ce qui n’empêche pas la surprise, le choc face à ce qui est en train d’arriver. Avant l’embarras, le questionnement devant un soulèvement qui coïncide étroitement avec la trajectoire personnelle du cinéaste. Celui qui est maintenant au-delà de la rupture de ban, qui est arrivé au bout de son cinéma, qui au fil des opus critiques et de la vie culturelle a changé de bord politique, est rejoint par la révolte et la mutation de toute une société. Mais celui qui a bousculé le cinéma est lui-même chahuté, contesté comme autorité culturelle par la nouvelle jeunesse. Impossible, alors, de ne pas prendre pour soi l’ampleur de la rupture, de ne pas s’appliquer à soi-même le « coup de balais historique ». Personnelle, artistique, existentielle, la rupture ne peut être que totale et il faudrait même « rompre avec le concept de rupture ». Ne plus travailler seul sera « la véritable rupture ».

Tourné dans la foulée des événements, Un film comme les autres (1968) réunit ouvriers et étudiants, manuels et intellectuels. Cependant la rencontre est vite débordée par la parole, avant que la conversation ne soit elle-même débordée par une débauche de textes, de 1789 à 1968. Un an plus tard, avec Jean-Henri Roger, British sounds recueille la parole ouvrière en Angleterre sans que celle-ci ne fasse le poids en face du commentaire écrit. « Brochure politique », Pravda (1969) revendique de mettre « des sons déjà justes sur des images encore fausses » de Tchécoslovaquie. Les directives de Lénine sont plaquées sur des plans tournés à la sauvette et les « cinéastes marxistes-léninistes » concluent au « révisionnisme » de la République socialiste. Après Un film comme les autres « pensé tout seul » et prisonnier de la parole, Godard reconnaît un « tourisme politique » en Tchécoslovaquie.

« Western politique » imaginé par Daniel Cohn-Bendit, Vent d’Est rejoue dans la campagne romaine les vacances de La Chinoise, avec cette fois une direction collective. Récupéré au montage, le film est repris par Jean-Pierre Gorin avec une « organisation de plans » et une voix-off remplaçant la psychologie par une philosophie pratique. Mais le montage de Vent d’Est permet aussi de convenir d’un passage au travail collectif et Godard peut enfin disparaître dans le groupe Dziga Vertov.

Premier opus de Godard-Gorin, Luttes en Italie (1970) adapte un texte d’Althusser et tente de matérialiser le reflet des structures sociales de l’idéologie. Cela avec un personnage principal devenu « édifice idéologique », pris de stéréotypie à la fin de son auto-analyse. Puis vient le projet de film palestinien, le plus important de Godard et Gorin. En route pour le Moyen-Orient, les « maoïstes français » projettent une nouvelle « brochure politique » et fabriquent le film sous la forme d’un story-board, qu’ils tiennent à réaliser une fois sur place. Godard, pour la première fois, couche le film sur le papier, avant de mettre le Petit Livre rouge entre les mains des fédayins. Au retour à Paris, « les contradictions éclatent » et le montage de « l’analyse politique de la révolution palestinienne » ne parvient à aboutir. Reconnaissant que le groupe Dziga Vertov est un duo, Godard et Gorin confessent également qu’ils balbutient, qu’ils en sont toujours au « début d’un long travail de style nouveau » et que « c’est difficile ».

Après le recours à Lénine en Tchécoslovaquie, l’étude d’Althusser à Paris, l’embarcation de Mao pour la Palestine, Godard écrit que « nos tâches sont encore théoriques » dans le manifeste de Jusqu’à la victoire. La pratique restant sous condition de la théorie, le cinéaste a bel et bien fait sienne la primauté du théorique, en bon disciple français du retour scientifique à Marx. De La Chinoise où « le marxisme est une science » à Luttes en Italie fusionnant le travail politique et la lutte, la théorie demeure la « tâche principale » tandis que chaque film s’envisage comme un nouveau « tableau noir », avec « l’emploi scientifique du cinéma ». Aggravant son introversion en Palestine, Godard confirme s’être fait le prisonnier de son initiation savante, n’étant finalement jamais sorti de son apprentissage. C’était pourtant le message de la révolution, elle déchire le savoir et la politique ne s’apprend pas.

Mais le travail politique demeure la condition d’une pratique politique du cinéma. Se concentrant à la différence des autres militants sur le premier stade de la production, Godard et Gorin peuvent prétendre à une nouvelle production (des films « après » plutôt que « sur » Mai) à partir de leur travail politique. Ce qui implique de mettre le cinéma lui aussi en question, de le désapprendre et de le pratiquer d’une façon nouvelle. L’étendard Dziga Vertov sert de la sorte à deux choses, se situer dans l’histoire du cinéma et désigner une autre pratique du cinéma. Mais aussi à se distinguer de la cohorte des militants, passés bille en tête au service du peuple et n’interrogeant pas leur outil d’expression. Refusant de parler au nom des autres, le groupe Dziga Vertov diffuse plutôt son matériel technique, en France et ailleurs.

Le mouvement populaire se retirant, la situation se complexifiant en Palestine, le travail politique n’est pas facilité. Dans le même temps, refusés par leurs commanditaires (des télévisions européennes), les films militants précédents ne passent pas à l’antenne, privant Godard et Gorin de distribution. Ce qui ne manque pas d’accréditer l’image de la table rase de Godard, qui revendique pourtant de « n’avoir pas quitté le système » et de « faire la même chose mais autrement », avant de bientôt annoncer « n’avoir jamais fait partie du cinéma militant ». Regrettant des films qui de toute façon « ne sont pas vus », Godard confiera n’avoir pas cru « qu’une image ou une chaîne d’images puisse changer quelque chose directement ». Avant de se désolidariser à plusieurs reprises de la recherche menée sous la signature Dziga Vertov.

Nouveau « film décevant », Tout va bien (1972) déplace « l’offensive dans l’industrie cinématographique » et dévoile d’emblée « ses conditions sociales de production ». Comme une rétrospective, Tout va bien reproduit diverses situations survenues en France entre 1968 et 1972, avec de véritables décors et une manière théâtrale. Un retour du théâtre, après que le plan le plus intéressant de Jusqu’à la victoire a été celui d’une jeune fille faisant du théâtre pour la révolution palestinienne. Mais l’histoire fait aussi son retour, avec une banale intrigue amoureuse, à ceci près qu’elle réunit deux vedettes de gauche (Jane Fonda et Yves Montand) croisant la réalité sociale dans leur quotidien et ne pouvant ensuite le reprendre. L’expérience de l’occupation d’usine rend une dimension biographique aux personnages et la parole subjective remplace le langage scientifique.

Après le chantage à Sartre accusé de ne pas remettre en cause ses conditions sociales d’existence, Godard et Gorin signent une attaque contre l’indignation photogénique de la « bien-pensante » Jane Fonda (Letter to Jane), puis l’aventure de cinq ans arrive à son terme. Jean-Pierre Gorin s’attèle à un projet personnel et Godard se réfugie dans un scénario, Moi je, où il prolonge le retour au subjectif, avec l’intention « d’oser dire je » et « d’entendre le son de sa voix, puisque c’est celle des autres ». Mais le scénario reste en l’état, tandis que la promesse de retour à soi n’est pas vraiment tenue, l’aventure repartant bientôt à deux, avec Anne-Marie Miéville. Le couple fait le choix du départ de Paris, de l’isolement volontaire, quand la vidéo promet une autonomie dans une production décentrée.

Une nouvelle étape s’engage depuis la province, à partir de l’inachèvement de Jusqu’à la victoire. Plutôt que son analyse sociale et historique (le scénario Moi je), Godard met à plat l’entreprise militante à peine achevée. L’impossibilité de Jusqu’à la victoire, en effet, n’est pas sans rapport avec plusieurs méprises du groupe Dziga Vertov. Surtout, et de façon problématique, l’impasse rencontrée au montage est aussi la conséquence de manquements propres au cinéaste. Celui-ci, pour Jusqu’à la victoire, n’a rien vu, rien entendu. Il n’a pas vu l’amateurisme des combattants, il n’a pas entendu leurs doutes stratégiques. Il n’a pas vu que la victoire, au mieux, serait une déroute. Pire, il a fait dire à l’image autre chose que ce qu’elle disait, il a participé à son instrumentalisation. Le « militant dans le domaine de l’information » n’a rien vu en Palestine mais il a d’autant plus fauté que sa pratique l’a empêché de voir ce qu’il avait sous les yeux. Repartant de zéro, Godard remonte la pente par l’autocritique.

Ponctué par le dialogue des auteurs, par le partage des voix de l’homme et de la femme, Ici et ailleurs (1974) exacerbe les antagonismes mais pour mieux les singulariser. Ainsi les luttes politiques, d’abord, ne se laissent plus confondre. Mai 68 n’est pas 1917 et un feddayin n’est pas un garde rouge. L’unification par le son trop fort de l’enthousiasme est desserrée, la voix masculine déclare ne plus pouvoir simplifier le monde, ni le « diviser en deux ». Les étiquettes d’hier sont remplacées par la mise en rapport, le « et » du diviser. Le « et » de l’ici et de l’ailleurs, de soi et des autres, de la théorie et de la pratique. Mise en mouvement, la division ne peut plus admettre ni tolérer les stéréotypes, comme l’objectivité. Et donne congé au manichéisme.

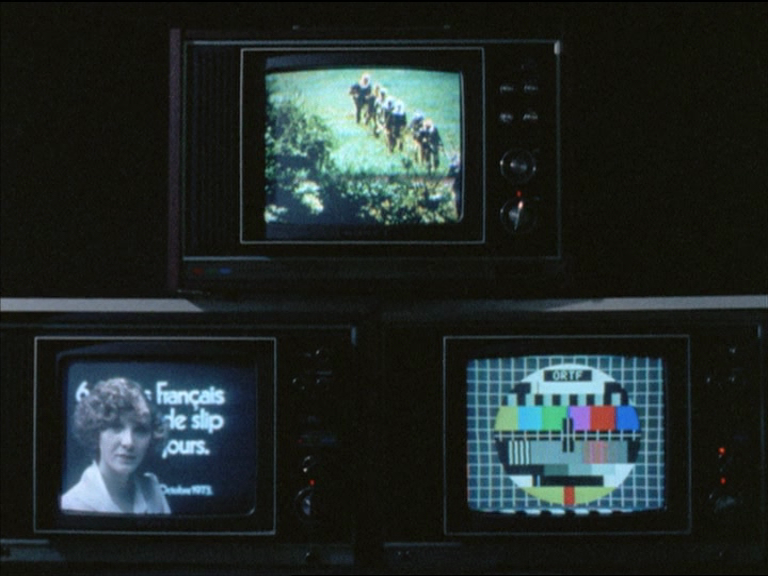

Autre volet de la rémission, Godard troque son corpus théorique pour la collecte des images de presse des années soixante-dix, afin de se retrouver et se débrouiller dans les images, des images découpées ici ou là. La vidéo permet de rentrer à l’intérieur de l’image et de « s’y promener », si bien qu’il n’y a même plus de raison d’en sortir. Dans Comment ça va (1976), c’est à partir d’une photo de la France qu’est abordée une autre photo du Portugal. La subjectivité retrouve une place et la photo du Portugal, la photo d’ailleurs se regarde avec une photo d’ici, en France. Pas possible de « donner des nouvelles des autres sans parler de soi ». Découpées, associées, fouillées, les images des autres imposent un travail manuel et l’intention de Comment ça va peut n’être que de filmer les mains dans la fabrication de l’information. Mais il devient aussi possible d’écrire sur les images et les vidéastes ne se privent pas de les annoter et crayonner. Godard, qui voudrait se cantonner à l’intérieur des images, n’en produit plus lui-même.

Mais la rectification peut être encore plus élémentaire, puisqu’il peut aussi s’agir, dans Ici et ailleurs, de simplement se mettre à écouter et de traduire de l’arabe vers le français ce qui ne l’a pas été. Un souci pour la parole qui ouvre alors à un autre film et introduit un abandon au dire de l’autre. Godard et Miéville le comprennent, se mettre à écouter, écouter ce que l’on entend, entendre sans police, cela permet aussi d’avancer. Comme le fait de dire, d’oser dire, de faire parler ceux qui ne devraient pas parler, ceux dont le « langage a été bâillonné, brimé ». Recevant là comme une leçon, Godard et Miéville décident de se vouer à l’écoute de la parole profane, ce que commencera à faire Six fois deux (1976), en accueillant « ceux qui n’ont jamais la parole dans les films ou à la télévision ». Le langage fantoche banni, la parole enrégimentée et morte d’hypocrisie absente, Six fois deux peut prolonger la libération de Mai.

« Apprendre à écouter », répète Ici et ailleurs. Mais pour cela, la parole des uns ne doit plus être celle des autres. Six fois deux, le film le plus long de Godard, parie ainsi sur l’élection de quelques existences particulières. Elles ont nom Jacqueline, Louison, Ludovic ou encore Jean-Luc. Leurs paroles sont appelées à s’épancher, ce qu’autorise aussi le format de la vidéo, tandis que tout peut être mis sur le tapis et la conversation n’avoir ni destination ni but. La parole la plus libre, ou la moins apprise se reconnaissant dans celle des enfants, Godard et Miéville lui dédieront un film trois ans plus tard, France tour détour deux enfants (1979). Godard a besoin de s’y attarder, la vérité peut sortir de la bouche de ceux qui ne la possèdent pas.

Tournant le dos au schématisme, le cinéaste est aussi tenté par la désublimation et établit un moment le dispositif du film dans son bureau. Engagé dans l’effacement de sa maîtrise, Godard ne fait plus que murmurer dans les films, de façon toute socratique, pour la relance de ceux à qui le micro est tendu. Finie l’arrogance gauchiste, troquée contre la chance de l’ignorance : au contrechamp (l’intervieweur) de la parole ne revient plus que le devoir de l’écoute avec le respect des silences, quand le champ (l’interviewé) impose la souveraineté de la parole vraie, de la parole impromptue. Godard, toujours volontaire, pense avoir trouvé des solutions en faisant parler de cette façon, en faisant comme Socrate « parler sans vouloir écrire ».

Mais cette circulation de la parole ordinaire se dit aussi « communication ». Plutôt que la précipitation du témoignage et sa corruption, la communication devrait accueillir « ceux qui ont besoin de dialogue » et leurs problèmes concrets. Seulement cette communication peut aussi faire figure « d’information », puisqu’il s’agit, après 68, de fabriquer une information alternative à celle des canaux officiels. La communication, comme l’information, devraient rejoindre le périmètre du cinéma. Et Godard de s’imaginer journaliste. Un journaliste obligé par le sous traitement de l’information et qui ne renonce pas à une télévision plus « républicaine », « ayant un peu plus de rapport avec la vie des gens ».

Concurrence est donc faite à la télévision, qui a accaparé l’audience du cinéma, mais également au photojournalisme, aux journaux de presse et même aux revues de cinéma. Principale objection du cinéaste à ses confrères, « parler de là où on est », en n’oubliant pas son corps et ses mains. Tournée vers la télévision, toute la recherche vidéo, loin du champ de l’art, n’a que le souci d’une autre attache du cinéma au monde. L’art vidéo n’est à aucun moment convoité et il ne s’agit que de tenter « de nouveaux films », en reprenant contact avec une société. Certes Godard fera peu de cas de sa tentative grenobloise, mais elle lui aura permis d’assouvir le dehors de sa pratique depuis quinze ans, en rentrant dans la grille des programmes.

***

Retourné au pays natal, agrandissant le champ du subjectif, Godard revient à la fabrique des images « pour donner des images de soi » et « parce qu’il faut toujours parler à ses voisins ». Plus facile que la vie et parce qu’elle la précède, l’entreprise du film reprend, ce que favorise aussi l’industrie. Un mouvement qui rebondit depuis la montagne, depuis la campagne, vers une ville et une société nouvelles, où les fils reprennent les affaires des pères et où le commerce se socialise après la révolution manquée. Au centre du trafic des corps, la sexualité, le déchaînement des fantasmes où tout s’achève dans l’anal. Les coups remplacent les caresses, la violence pénètre chaque rapport humain. Les nouvelles de l’étranger, de Cuba notamment, font accuser le coup. Au moment de l’invasion du Cambodge par le Viêt Nam, Godard remarque qu’aucun intellectuel ne pourrait simplement dire qu’il ne sait pas ce qu’il se passe au Cambodge. Deux ans plus tard, il demande à un présentateur télé de reconnaître à l’antenne qu’il ne sait pas ce qu’il se passe aux Malouines.

Second film suisse, Passion (1982) cherche pourtant son idéal en Pologne. Après la ferme reculée, l’écho de la solidarité ouvrière laisse imaginer un peu de réconfort. Égarée, l’ouvrière du film est aussi catholique et la musique de Bach flotte sur les revendications salariales. Godard revient à sa question, toujours vivante, aimer travailler ou travailler à aimer. Et ce d’autant que les gestes du travail sont en fait les mêmes que ceux de l’amour. Mais alors qu’il neige dehors, le studio, la lumière de la grande peinture offrent aussi une destination. L’incertitude rebondit, entre l’actualité polonaise et le retour à Hollywood, la lumière du ciel et celle du cinéma. Car le regard vers la Pologne est aussi un trompe-l’œil. A domicile, un peuple s’apprête à passer dans l’ombre, à sortir de la représentation. Contretemps supplémentaire, la gauche, après sa victoire culturelle, revient aux affaires. Et la rose, dans Passion, est déjà dans la bouche du patron. Le rêve de fonctionnariat toujours en tête, Godard tente de se faire salarier par des socialistes faisant pleuvoir les crédits sur la culture, ces crédits qui ne sauveront pas l’industrie.

Fil rouge de sa « seconde naissance », le cinéaste polémique avec l’écriture, qu’il voit proliférer à l’intérieur et autour des films, lorsqu’une page de l’histoire du cinéma se tourne avec la mort d’Hitchcock. Après l’ascendance du texte dans la période militante, le retour au cinéma est aussi une redécouverte de l’imaginaire. Seulement c’est le cinéma dans son ensemble qui en dit maintenant de plus en plus et en montre de moins en moins. Ce qui oblige à défendre l’image contre le commentaire, tandis que le scénario ne peut plus s’écrire « qu’une fois le film tourné », au moment où la vidéo introduit un nouveau genre, le « scénario filmé ». La prolifération des écrits sur le cinéma identifiée comme une cause de son affaiblissement, le cinéaste claironne sa préférence pour la compagnie des producteurs à celle de ceux qu’il appelle les « scribes ». Mais l’esprit d’équipe appartient maintenant au passé et « l’acte de création n’est plus collectif ». Même Hollywood ne tient plus son rang d’utopie collective. Ultime désaveu, le public fait défection et achève le changement de regard sur le cinéma.

Passé devant la caméra, dans Prénom Carmen (1983), Godard se filme à l’hôpital. La solennité se renforce, la mer et un hôtel de luxe rejoignant la grande musique. Scénariste du film, « Beethoven écrit une attaque de banque » mais aussi que « l’union parfaite de plusieurs voix empêche le progrès de l’une vers l’autre ». Au café, avant d’être berné par un producteur, le metteur en scène dérive sur Mao « qui a donné à manger à toute la Chine » et une production qui ne répond plus à aucun besoin. Soucieux de la jeunesse, Prénom Carmen n’en conquiert pourtant aucune. Puis Marie succède à Carmen, avec Je vous salue Marie (1985), qui trouve à son tour son origine dans un grand récit. Imaginé entre psychanalyse et inceste, le film s’est replié sur la légende chrétienne. Godard, de plus en plus, prend appui sur la culture et les textes classiques. Largement grignotée par la fiction, la moitié documentaire reflue et tant pis si « l’art cultivé a du mal à exister ». Il ne faudra pas dix ans à l’exilé pour reconnaître que « l’image suisse du monde a peu à voir avec le monde et avec le cinéma ». Comme empêché, le cinéma de Godard multiplie les abandons.

Le privilège de la fiction s’installant, le couple de la fiction et du documentaire, le couple sans quoi « tout est perdu », se dérobe. Le lien du cinéma au monde décroît, dans ce cinéma et dans l’ensemble de la production, tandis qu’une époque achève de vieillir, où « l’on ne peut plus faire de films historiques parce qu’il n’y a plus de figurants ». L’impuissance grandissant, le cinéaste se retourne alors vers le cinéma passé, vers ce qui devient l’histoire du cinéma. Celui qui a presque à lui seul introduit l’amour du cinéma dans les films comprend qu’il peut non seulement faire de cette passion un film, mais que l’impuissance contemporaine peut être vaincue dans l’histoire du cinéma. Avec l’histoire du cinéma, dans le repli du cinéma sur lui-même, il devient possible de continuer à éveiller le cinéma. Avec l’histoire du cinéma, il devient possible de réunir le documentaire et la fiction, de surmonter le creux de la fin de siècle avec l’ouverture des archives du siècle écoulé. L’histoire du cinéma devient la grande histoire, le cinéma la légende tant recherchée.

Aussi, malgré « les temps de détresse », la promesse des Histoire(s) du cinéma (1988-1998) est considérable, puisqu’elle permet de retrouver la toute-puissance du cinéma, de le mettre en scène sans destin et carburant à l’instinct. Un cinéma dont la seule essence artistique appartient aux producteurs poètes d’Hollywood, tandis qu’il peut en aller pour lui de « la renaissance d’une nation » ou du « contrôle de l’univers ». Et il ne faut rien de moins que le voyage décrit par Baudelaire pour imaginer ce que fut pareille aventure dans « l’enfance de l’art ». De la même façon, tout n’est pas terminé puisque le « continent du montage n’a pas même existé », tandis que le cinéma parvient à projeter, à donner à voir sa propre histoire, plutôt que de la confier à un livre. De quoi défier Michel Foucault, qui a lui « réduit l’histoire de la folie à un livre de poche ».

Historien du cinéma, Godard devient aussi historien tout court. L’histoire du cinéma est également celle du siècle et la méditation sur le cinéma accompagne celle sur les tourments du siècle politique. Frère historique du cinéma, le communisme est tout de suite distingué dans son rapport à l’art populaire naissant, sinon mis en rivalité avec lui. Passé dans le code de l’histoire, Godard identifie le rêve communiste dans celui d’Hollywood, l’inspiration réelle du rêve de Lénine dans le développement de l’usine à rêve hollywoodienne. Influencé par l’industrie du rêve américain, le rêve communiste ne tarde pas à virer à celui de l’industrie, ce mauvais rêve ensuite sanctifié par Staline. Puis c’est la duperie esthétique qui en trahit une autre, avec Jean-Paul Sartre fustigeant Citizen Kane avant de patronner l’installation du « système communiste » au Viêt Nam. L’impunité intellectuelle n’est plus de mise et le cinéaste remet le cinéma à l’avant-poste et en face de lui-même.

Le cinéma redevenu son propre garant, les Histoire(s) misent sur la souveraineté de l’art et de l’image. Trace de l’histoire, l’image est reconnue comme une « plaque de radio », le matériau à partir duquel un cinéaste historien peut enquêter, disposant alors d’une archive du siècle dans le corpus cinématographique. Autant de « pièces à conviction », de documents irréfutables et qui à la façon des actualités « ne jugent pas ». L’histoire est là, dans la plus simple des images et le plus simple des films, même si ce sont souvent les meilleurs qui en précipitent les signes. « Plus proche de la science que de l’art », le cinéma a les moyens de ne pas mentir en éclairant la nuit, les coulisses et les fables du XXème siècle. Principale opération du « juge d’instruction », le rapprochement, le rapprochement des images, le montage de ce qui ne devrait pas être rapproché ou de ce qui étant rapproché, met au jour quelque chose.

Heure de l’histoire pour le siècle et le cinéma, les Histoire(s) du cinéma déplient également une histoire personnelle, celle de Godard qui progresse alors dans son introspection. Mises « à hauteur d’homme et à portée de main », elles se concluent sur la reconnaissance de l’artiste à lui-même et la fin d’un songe qui était bel et bien autobiographique. La grande histoire, en témoigne une rose retrouvée au réveil, était d’abord celle d’un homme. Ne recourant plus qu’à l’analyse, la modernité passe tout entière dans les seules mains de Freud. Alors que « les partisans du nous ont fait erreur sur la personne », que le siècle n’a cessé de sacrifier l’individu pour renforcer l’Etat, les charnelles Histoire(s) du cinéma ne se mesurent plus qu’aux seules dimensions de la personne et, contre les tyrannies abstraites du jour, protègent la possibilité du mystère.

Visage existentiel des nations dans les Histoire(s), le cinéma croise bientôt les derniers soubresauts de l’histoire, mettant en jeu le destin de l’Allemagne et de la Russie. Le mur de Berlin tombé, Godard ne tarde pas à s’embarquer pour l’Allemagne de l’Est. Balade dans la culture allemande, Allemagne année 90 neuf zéro (1991) compose en même temps des actualités flottantes, où rien ne vient disjoindre, dans la déambulation d’Est en Ouest, les ruines communistes de la prospérité capitaliste. Aucune victoire, aucun triomphe ne se dessine dans l’Allemagne américaine devant assimiler la vieille Allemagne. Parti de l’Est, du « triomphe de Marx » avec son idée devenue « force matérielle », l’espion retraité gagne la démocratie et sa ville mondiale, théâtre de « l’assaut de l’argent contre la puissance spirituelle ». Découvrant une Bible sur son chevet de l’Intercontinental, l’exilé peut désespérer une dernière fois mais l’argent n’a déjà plus besoin de caution. L’Europe renonce à la vérité pour celle du marché mondial et c’est la fin de l’histoire.

Le « cinéaste sans domicile fixe » regarde ensuite vers la Russie, qui tente de se relever sur les cendres de l’empire soviétique. Mais les russes n’ont pas fini de porter leur croix que l’audiovisuel américain, « après Napoléon et Hitler », cherche déjà à rentrer chez eux. Nouveau pèlerinage, Les enfants jouent à la Russie (1993) célèbre les figures de la culture russe pour défendre son avenir et contrer son américanisation. L’occasion de regarder l’Europe depuis la Russie, hier « condamnée à mort » par Dostoïevski. Comme de se prendre pour Soljenitsyne et de s’essayer à « l’essai d’investigation cinématographique », dont le modèle, par l’alliance du style et de l’investigation, a vaincu le mensonge. « Seuls les faits comptent », reprend Godard. La Russie parvient à résister à l’Amérique mais l’Europe, qui brûle de s’agrandir, oublie de lui tendre la main.

Quelques mois après le passage en catimini des Européens au fédéralisme, la Yougoslavie achève sa désintégration et la guerre bat son plein dans les Balkans. Les Serbes rejettent l’indépendance bosniaque et encerclent Sarajevo. Alors que le siège de la ville dure depuis plus d’un an, Je vous salue Sarajevo (1993) rachète le tort par l’offrande de l’art. La guerre pourrissant, avec son cortège d’horreurs, le cinéaste reprend la route avec une héroïne non militante et sans « vouloir dire », seulement soucieuse de jouer « pour elle » Musset à Sarajevo. Parce que « la guerre, c’est simple », For Ever Mozart (1996) met en scène des atrocités sans cause commises par des « brigands internationaux ». La langue de Bernanos fait vivre l’espérance plutôt que l’espoir, et c’est dans l’ombre de l’Espagne, de « la lâcheté et de la confusion des années trente », avec la question de la responsabilité morale et intellectuelle, que le film se résout à rejoindre la « capitale de la douleur », sans jamais sortir un instant de l’abstraction ni arriver à destination.

Deux ans plus tard, un épisode des Histoire(s) du cinéma s’approprie la prose de Victor Hugo au moment des exactions turques en Serbie. La conscience humaine n’étant pas la raison d’Etat, son représentant n’a aucune excuse et le visage de Mitterrand, le visage de celui qui n’est pas allé briser le siège de Sarajevo, apparaît sur l’écran. Engageant l’art dans l’éthique pour refuser l’impuissance, Godard est aussi sous influence, qui relaye la possibilité d’une ingérence dans la guerre. Plaidant contre le « laissez-faire des civilisés face à la barbarie » et pour le remplacement des « questions politiques par la question humaine », Victor Hugo use du même langage que celui des idéologues dans le vent. Godard, comme l’intelligentsia militant pour une intervention militaire, dispense son indignation morale, mentionne la responsabilité des Serbes, les années trente et le fascisme, mais ne parle jamais de guerre civile, d’embrasement identitaire et nationaliste, du nettoyage ethnique dans tout le puzzle yougoslave. A l’image de ceux qui inventent le droit d’ingérence, For Ever Mozart n’a à aucun moment le souci de la singularité du conflit dont il s’inspire. Mais l’idée d’intervenir chez les autres pour empêcher les massacres, d’envoyer les armées de la civilisation pour régler les affaires des barbares, finit par l’emporter et les « dreyfusards » qui orchestrent la guerre intellectuelle à Paris obtiennent leur expédition occidentale, ou plutôt américaine, au Kosovo. Demandée au nom des victimes civiles, l’intervention étrangère en fait exploser le nombre tandis qu’elle permet aux Américains de s’installer dans la région. Godard embarquera plus tard pour Sarajevo, mais il ne reviendra pas, comme les belles âmes converties à la guerre morale, sur l’ampleur des manipulations de toute cette campagne. Et elle ne sera que la première du genre.

Le public perdu et le dialogue rompu, le cinéaste pâtit de sa solitude et ne le cache pas. Convié à monter sur scène dans Nous sommes tous encore ici (1997) d’Anne-Marie Miéville, il s’avance devant une salle vide, sous le portrait d’Hannah Arendt, avant d’entremêler la voix de celle-ci à la sienne. Partant de sa solitude et de la ruine du foyer humain, l’acteur d’un jour discerne le risque de « l’isolement » comme des arguments logiques, d’un genre de « raisonnement pur, sans égard pour les faits et l’expérience ». « Tyrannie de l’argumentation », la logique a la faculté de contraindre autrui et ainsi de préparer « la tyrannie proprement politique », au-delà du contenu de l’idéologie. Mais la « certitude sans faille de la loi », reprend « l’homme comédien » toujours en duo avec Arendt, en ne requérant plus qu’une « complète obéissance », ne peut pas ne pas contenir sa propre destruction. Nulle désolation humaine et nul refus de douter ne peuvent détruire jusqu’à la liberté induite dans le fait d’être. Pas plus que nulle loi ou principe éternel ne peuvent empêcher l’avènement d’un commencement à chaque nouvelle naissance, l’événement politique de chaque venue au monde.

Invités par le MoMa de New York à faire le point « après la chute du vingtième siècle », Godard et Miéville pratiquent les « exercices de pensée artistique ». Constat principal, « tournant décisif » de la peinture en fin de course, le texte a fini par damer le pion à l’image et « les légendes se sont vengées » déclare la voix masculine, « l’image n’est plus ce que l’on voit, mais ce qu’en dit la légende ». Les films peuvent ne plus traiter « ce qu’ils disent qu’ils traitent » et arriver à la fin « au point de départ ». Ce qui équivaut à la « publicité moderne », mais c’est aussi le monde qui s’échappe de l’art, la perte du monde dans l’art. Ajoutant du dire au dire, ne reste de la critique que son « habillage », alors que les jeunes n’ont plus « d’allant vers la critique ou le débat ». « Perdus dans l’immensité de l’univers » et « dans notre propre esprit », les deux artistes qui « naviguent en aveugles » n’ont même plus de « patrie qu’il vaille la peine de regagner ». « Pis encore, il y a trop d’endroits où aller ». La France surtout « ne sait pas trop bien où elle est » et de toute façon « nous n’avons plus le temps ». Embarquée dans l’illimitation, dans la conquête des étoiles par satellite, la technique finit en technologie avant de faire passer le temps tout entier dans l’avenir. Et les installations du Fresnoy, filmées dans The Old Place (1998), ne sont que « les technologies du futur ».

Commande du festival de Cannes pour le siècle qui commence, De l’origine du XXIème siècle (2000) choisit de mener la rétrospective de celui qui s’achève. Reconnue comme résistance de « ce qui se découvre comme absolument nouveau » dans The Old Place, l’origine est aussi « ce qui se reconnaît comme ayant existé en tout temps ». En préambule de De l’origine du XXIème siècle, un jeune homme part à la guerre, puis c’est un bus de réfugiés qui pénètre silencieusement dans la nuit. La guerre est rapidement dépassée par l’extermination, par la criminalité industrielle et ce sont des enfilades de cadavres le long des routes et des chemins de fer. La guerre n’est pas finie à Paris, qu’elle commence en Algérie. Le premier régime communiste de l’histoire n’est pas installé en Russie, que s’invente la destination du Goulag. Répétitions, aveuglements, faux-semblants, il y a une constance et pas de consolation. Seuls quelques enfants, quelques femmes restent sur le bord du chemin de ces hommes qui « pris en masse, jouent toujours le jeu de quelqu’un d’autre » et dont les « destins isolés sont noyés dans les grands courants ».

Éloge de l’amour, en 2001, tente un retour à Paris. Avec les couleurs du noir et du blanc et avec l’idéal de la mémoire, l’hypothèse que la mémoire peut aider à « récupérer nos vies ». Engagé dans une topographie personnelle, le film repasse par l’île Seguin où ne reste de la forteresse ouvrière qu’une friche, cernée par la « Seine universelle ». Les animaux ont déserté les rues mais pas la misère, que le cinéaste voudrait montrer sans ne faire toutefois que la tenir à distance. Les misérables et même la femme poursuivie ont des visages d’ombre. Le sentiment intime du passé devient ensuite le propre de la Résistance française, placée sous le patronage de Simone Weil et des catholiques, des « premiers arrivés à Londres ». Appartenant tous les deux au domaine des passions, la Résistance s’unit avec l’amour dans l’histoire d’un couple de vieux résistants en Bretagne, lesquels sont en train de vendre les droits de leur histoire à l’Amérique qui n’en a pas assez. Parce qu’il n’y a « pas de résistance sans mémoire et sans universalisme », l’oubli devient une hantise et même la rencontre amoureuse ne se vit plus au présent. Ne préparant aucune reconquête, le sentiment du passé cède à la pesanteur et les fantômes ne rencontrent que des fantômes.

Invité par le Centre culturel André Malraux de Sarajevo, le cinéaste rend visite à la capitale bosniaque. Déjà sortie de l’attention médiatique, la ville a aussi « besoin d’une caméra » et elle est élue pour un film. Après un enfer des images, une succession de guerres et de violences, le décalque des unes sur les autres, après « l’extermination et l’anéantissement », Sarajevo accueille écrivains et intellectuels ainsi que Godard lui-même. Parcourant la ville sinistrée, Notre Musique (2004) enfonce le registre de la déploration morale et divise une humanité entre victimes et criminels, avant de considérer les cimetières comme l’envers des bibliothèques. Première étape à l’ambassade de France, où Pierre Bergounioux livre la clef de l’échec de l’histoire, en opposant sous le signe d’Homère aveugle, l’action et la pensée, ceux qui font et ceux qui méditent. A défaut de donner une seule fois la parole aux habitants de Sarajevo, Notre Musique accueille aussi des Palestiniens et des Indiens d’Amérique. Au travers « d’une simple conversation », de « juste une conversation », Mahmoud Darwich maintient la possibilité de la victoire artistique dans la défaite politique. Saisissant « la chance des vaincus » pour « tuer la terreur », une jeune femme tente de ruser avec l’inéluctabilité de la violence, en annonçant une bombe quand il ne s’agit que de livres. Dans Notre musique, la guerre reste la condition de la paix et les Américains patrouillent même au paradis.

Présentant son film à Cannes, le cinéaste doit s’exprimer après une commissaire européenne à la culture venue appeler à l’émergence de « cinéastes européens ». Renvoyant la balle, Godard qualifie le propos « d’aberration », celle qui l’a formulé de « nullité », et endosse le rôle de réfutateur public du rêve de l’unité politique ou artistique de l’Europe, reprenant un des rôles défunts d’André Malraux. Avant d’ajouter et constater que « les seuls qui aient voulu faire un cinéma européen, ce sont les Allemands en 1933 ».

Cherchant à quitter la Suisse, Godard regarde vers le professorat et candidate notamment au Collège de France, sans succès. Invité à enseigner au Fresnoy, le cinéaste décline la proposition, ce qui ne l’empêche pas de venir y visiter une exposition et de discuter avec des élèves. Celui qui se considère comme « le dernier critique des Cahiers du cinéma », qui prépare une critique de films à partir des films eux-mêmes dans Vrai faux passeport (2006), qui milite toujours pour une critique « terroriste », livre aux élèves du Fresnoy un condensé de ce qu’il ne cesse d’en remontrer à la production de l’époque. Interpelé par « l’ingéniosité » des installations présentées, Godard y déchiffre une « peur pour le réel », la conséquence d’une « fuite devant la réalité ». « L’histoire, le scénario est déjà là », ce qui rebondit sur les piques adressées au cinéma expérimental. Parlant « de texte mis en image », de simple « scénario », « d’un cinéma qui ne fait qu’une image », Godard reproche à chaque fois l’absence de confrontation, pour l’installation ou l’image, avec le monde. La caméra devient superflue, puisqu’il ne s’agit plus de découvrir quelque chose dans le réel. Et l’auteur de prendre la place de la caméra, conforté en cela par le succès de la politique des auteurs, un succès ayant aussi sa part de responsabilité dans l’affaiblissement du cinéma. D’où que les droits de l’auteur, propose celui qui ne signe plus ses films, devraient être remplacés par ses devoirs. Parce que « partir de la caméra, c’est d’abord recevoir », l’affirmation sociale des auteurs, la faveur des intentions, le règne du « vouloir dire », confirment la défaite comme la parodie ambiante.

Avec le programme inchangé de « trouver des gens pour partager des choses », Godard tente bientôt sa chance au musée. Courtisé par plusieurs institutions, le cinéaste se résout à accepter l’invitation du Centre Pompidou et la commande d’une exposition. D’abord décrite comme une « révélation du cinéma », l’exposition est ensuite sous-titrée « archéologie du cinéma » et se compose d’une scénographie de plusieurs salles, chacune relative à une étape du cinéma. Fabriqué sous forme de maquette, le projet ne connaîtra aucune réalisation à échelle réelle. Comparé à un « parking », l’espace culturel ne fournit pas le travail collectif attendu, tandis que la trop bonne disposition des commanditaires jette le trouble. La récupération institutionnelle se profilant, le cinéaste tente d’introduire une dimension critique dans son projet et se retourne contre le principe de l’exposition du cinéma. Mais l’alternative critique peine à s’articuler et Godard renonce à ses premiers plans, avant de rompre avec les représentants de « Pompidou ». En lieu et place de l’exposition initiale, de ses maquettes monumentales, ne restent finalement que des ruines, le chantier d’une exposition impossible, avec les débris nus du réel de l’art. Seulement l’intrusion du négatif à l’état brut ne sauve pas l’exposition et son auteur regrette ouvertement ce qu’il vient d’achever dans la douleur. Celui qui a entrepris et gagné sa première guerre critique au nom de la réalité, qui a introduit de force la modernité dans un cinéma français se trompant d’époque, qui a ruiné les conventions d’une décennie dorée, ne transgresse que du vide après s’être laissé amadouer par la fausse modernité du cinéma mis au musée. Enfonçant la confusion du mort et du vivant, Voyage(s) en utopie (2006) est présentée par un auteur désabusé, qui conclut à un monde rendant la pareille, « allant en arrière après être allé en avant ».

***

Un revers parisien de plus pour Godard, qui retourne alors en Suisse, avant de repartir une nouvelle fois en voyage, en Méditerranée cette fois. Périple d’Alger à Barcelone, dans les « humanités » du cinéaste, Film socialisme (2010) s’imagine aussi surabondant que l’exposition au Centre Pompidou était dépouillée et compose une symphonie en trois mouvements, de la réalisation d’une image du monde à la réinvention familiale de la démocratie, en passant par une méditation historique. Premier tournant, l’histoire ne se réduit plus à celle du vingtième siècle et le cinéma s’élève à l’échelle de la dérive des civilisations. Toujours sous le signe de Braudel, Film socialisme s’enquiert des routes de l’or et notamment de l’or espagnol, volé par les Soviétiques, embarquant à bord toute une internationale de salauds. Sous pavillon italien, le Costa Concordia réunit également les nationalités européennes, toute une masse de retraités qui est aussi bien la dernière masse des touristes. Mais il s’agit moins de voyage que de la succession des loisirs à bord du « temple du luxe et du divertissement » et la croisière prodigue avant tout le soleil de la consommation. Son refoulement aboli, l’argent parade à l’air libre et ne laisse plus aucune chance culturelle à personne. Casino sur l’eau, usine de récréation, le paquebot géant scelle les noces du spectacle généralisé avec la décadence réelle, défiant rapidement moins les mers que le commentaire.

Après le socialisme du « fond des choses, du fond de la mer », le laboratoire politique d’un frère et d’une sœur recueille l’actualité révolutionnaire, sortant pour de bon Godard de l’abattement moral. Les enfants de la famille Martin se portent candidats aux élections cantonales et reçoivent la visite de la télévision, venue les filmer comme on étudie le travail des autres. Maison et station-service au bord d’une nationale, le garage Martin fait surtout office d’atelier, où l’on pratique les exercices politiques avant le coucher tandis que chaque anniversaire est l’occasion d’un débat démocratique. Dans la compagnie de Beethoven, avec l’écho de Saint-Just et de la Résistance, la cellule familiale vit dans l’émulation et explore les moyens de « dire ‘nous’ pour pouvoir dire ‘je’ ». A la recherche d’un programme, les enfants proposent l’emploi du verbe avoir pour ressaisir les choses ou d’apprendre à voir avant d’apprendre à lire.

Regagnant les routes de l’or dans son dernier mouvement, Film socialisme retrouve l’histoire, le tragique et remonte jusqu’à l’Antiquité. Fille de la démocratie et de la tragédie à Athènes, la guerre civile se reconnaît comme la guerre originelle, la guerre fondatrice et la plus cruelle, celle qui frappe encore en Palestine, après l’Espagne, la Russie, les Etats-Unis et la Grèce. De retour chez Godard, Cassandre fait irruption pour redire qu’elle ne se taira pas, avant que le périple hiéroglyphique ne s’achève à Barcelone, la ville des signes au XXème siècle, la ville où retentissent de nouveaux coups de feu et des cris.

Avec son carton en latin interpellant l’Europe, avec ses crédits de génériques en grec, ses touristes allemands, la mention d’une Afrique laissée en point aveugle, Film socialisme prend à bras le corps le continent entrant dans la crise. Une Europe abandonnée aux « salauds », à ces salauds d’aujourd’hui qui ont fini par y croire « sincèrement » et ne peuvent plus convenir, comme Daniel Cohn-Bendit, que « l’Europe existe déjà et qu’il n’y a pas besoin de la faire comme on la fait ». Unifiée par « une monnaie commune sans culture commune », l’Europe actuelle prolonge l’œuvre « des princes allemands » pendant que les nouveaux « länder » doivent oublier que « les finances honorées, l’Etat est perdu ». Première à en faire les frais, la Grèce n’est plus qu’une dette. Le voile se lève sur « l’Europe heureuse », mais les techniciens gardent la main, demeurant seuls maîtres à bord. Le piège se referme et surgit un destin dans la fuite en avant, alors que les signes se précipitent, avec l’effondrement sur un récif, au bord de la rive et à quelques kilomètres de Rome, d’une métaphore.

Mais la collision avec la réalité ne suffit pas et Godard remis en selle transforme sa maison en studio, de la cuisine à la salle de bain, avant de s’attribuer la jeunesse que n’a pas celle du siècle qui commence. Prenant à la lettre le programme de son titre, Adieu au langage s’en remet à la seule faculté de l’imaginaire et concrétise l’accomplissement du cinéma de Godard. Retrempé dans la radicalité, le cinéaste confie le rôle principal à son chien et lui abandonne aussi le scénario qui ne relève même plus de l’aptitude au langage. N’ayant pas besoin « d’entrer dans son personnage », l’animal n’a pas non plus besoin d’être dirigé et mène le film où il le veut. Un soir d’hiver, à une station-service, il se faufile dans la voiture d’un couple qui le recueille. Ramené à la maison, le vagabond s’immisce au milieu de l’homme et de la femme, les empêche de rester deux avant de rompre le face-à-face des disputes incessantes. Troisième personnage, métaphore vivante, la bête évince le dualisme au fil des saisons et préserve l’immixtion du dehors dans la division des amants.

Mais si rien ne s’écrit plus pour le cinéma, s’il ne s’agit plus que de « se servir de ses yeux et de ses oreilles plutôt que d’un discours tout fait », rien ne devrait non plus déborder du possible dans l’édification. Devant les « grands bruits de révolution », devant « la fin de ce monde et l’avènement d’un autre monde », devant ce « moment de l’histoire où rien n’est même abordé », Adieu au langage travaille dans le régime de la spéculation, désigne un lancer de dés par des enfants et une Révolution française à la portée toujours ouverte, esquivant la parodie des refrains d’hier. Car si rien de l’avenir du monde n’est écrit, une longue tradition a en revanche préparé la soif du politique moderne au point qu’en un sens « Hitler n’a rien inventé ». A côté de quoi résonne le « non » des femmes d’Adieu au langage, le « non » antique des héritières d’Antigone sans peur face à la loi qui « triche », comme devant la guerre qui ne finit jamais « sauf pour les morts ».

Entraîné par l’abnégation de son personnage principal, Adieu au langage s’active pour l’extension de la forêt du monde et se répand dans les chemins, à la façon du prolétaire devenu « roi des choses ». Motif récurrent, les accostages essaiment les rêves, dans la communication des eaux et des rivières, depuis le lac de Genève et jusqu’aux îles Marquises. Les sons ne sont pas en reste, tant s’en faut, puisqu’une preuve de l’égalité surgit elle aussi dans le dos du langage, dans un bruitage aussi juvénile que la machine filmique redécouverte par Godard. Venu le dénouement, le noir du générique, ce n’est pas la fin mais le début, la bonne nouvelle d’un chant inconnu et appartenant au seul cinéma par le mixage des cris de bébé et des aboiements. Projeté de part en part au dehors de lui-même, « ceci n’est plus un film, bien que ce soit mon meilleur, une simple valse ».