Portrait d’Yves Montand en Raminagrobis

Voyage à Moscou [Rush], Chris Marker

Les rushes filmés par Chris Marker lors de la projection moscovite de L’Aveu (1970) de Costa Gavras forment un film terrible. Terrible pour les corps qui s’y meuvent, et qu’on se rappelait si enflammés dans ce film, tout comme dans On vous parle de Prague. Terrible par ce que disent ces corps, en gestes comme en paroles, pétris de certitudes. Terrible par l’exaspération, sensible au filmage, de Marker, dont les plans s’impatientent et les cadres se font de plus en plus impitoyables à mesure que le séjour avance. Terrible enfin, par le moment dans lequel ces rushes sont rendus publics par les équipes de conservation de l’archive Marker à l’occasion du festival Toute la mémoire du monde de la Cinémathèque, tandis que sort en librairie Les Trente inglorieuses, 1991-2021 de Jacques Rancière, aux éditions La Fabrique

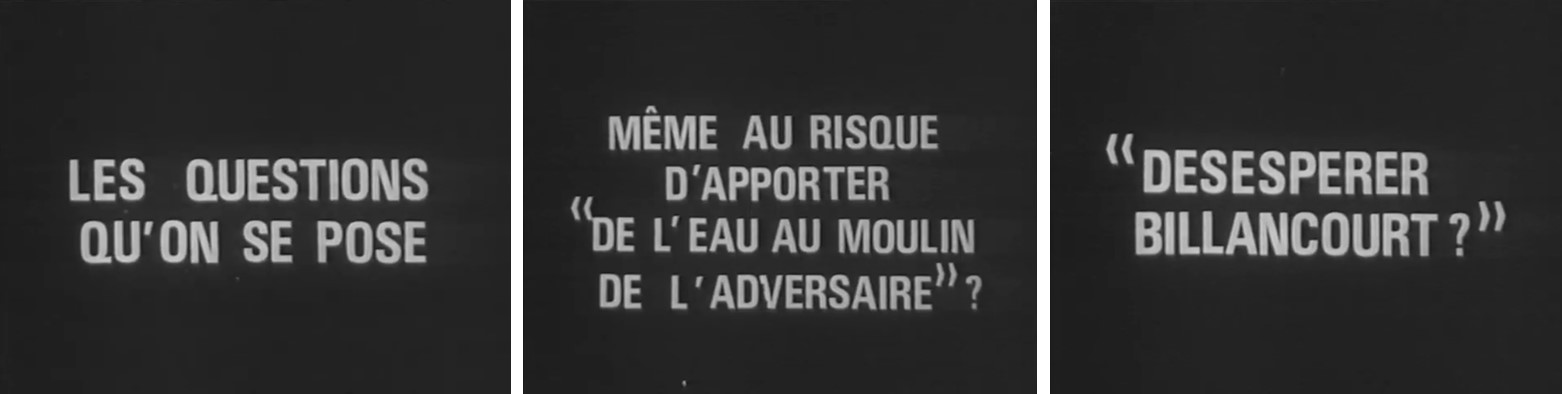

Il faut imaginer la rupture d’abord formelle que produisent les images filmées en Beta SP par Marker à Moscou en 1990 avec le 16mm d’On vous parle de Prague, bandes projetées l’une à la suite de l’autre dans la salle rouge de la Filmothèque du Quartier Latin. Dans le film de 1969, Marker fait sa propre adaptation du livre d’Artur London – membre du parti communiste tchécoslovaque, emprisonné et torturé lors des procès staliniens de Prague, avant s’exiler en France – en parallèle du tournage du film de Gavras. Interrogeant les acteur·ices, les membres de l’équipe et London lui-même, filmant et photographiant le plateau, Marker fait entrer dans le tournage lillois les querelles qui agitaient alors le peuple de gauche après la répression du printemps de Prague et à la parution du témoignage de London. Par un carton, toujours le même, le cinéaste pose inlassablement la question à l’équipe de L’Aveu : « Même au risque d’apporter “de l’eau au moulin de l’adversaire” ? »

Yves Montand, passionné, et amaigri pour le rôle, cite Gramsci, les yeux écarquillés, « La vérité est toujours révolutionnaire », et tance la façon religieuse qu’ont eu de croire au socialisme ceux qui accusent London de mensonge et Gavras de trahison. Même discours chez Jorge Semprún qui entend « apporter de l’eau à ceux qui veulent éviter que ça ne se reproduise » et chez Simone Signoret, qui dit ne souhaiter s’adresser qu’« aux gens bien qui y trouveront leur compte ». Artur London, de passage sur le plateau, réaffirme vouloir redonner au socialisme son visage humain. Bien qu’émaillé de questions malicieuses, On vous parle de Prague paraît partager le projet politique de l’auteur de L’Aveu. Marker moque le juge fanatique des archives des procès en lui prêtant la voix des détracteurs français du film ou de London, et recherche dans les prises de parole publiques d’autres partis communistes européens d’autres positions que celle consistant à faire de l’adaptation de Gavras une œuvre de propagande anti-communiste. La fin d’On vous parle de Prague semble placer une certaine foi dans la vérité – que d’aucuns souhaitaient à l’époque dissimuler aux masses – et dans sa capacité à transformer le socialisme, au singulier, comprendre comme l’horizon vers lequel il était naturel de tendre à la fin des années 1960.

Le noir revient, nous étions prévenu·es : les rushes sont précédés de 52 secondes de rien, puis d’une voix qu’on ne reconnaît pas immédiatement. Voyage à Moscou commence dans un avion, avec de très gros plans sur les visages vieillis des hommes que nous venons pourtant à peine de quitter. L’image jaunâtre bordée de neige rosée de la vidéo analogique n’aide pas, le vrombissement de l’appareil non plus. Yves Montand, d’une voix forte, parle du désenchantement qui a été le sien non seulement face aux révélations des crimes du stalinisme mais surtout face au refus persistant de croire des responsables du Parti Communiste Français. « C’était un gros chagrin de passer pour quelqu’un qui était contre ces choses élémentaires, parce que j’étais obligé et il le fallait, combattre ce système abominable. » À quelques heures de leur arrivée à Moscou, dans le grondement de la carlingue de l’avion, Montand, Semprún et Gavras, font tous état, face caméra, de leur conversion pleine et entière à l’antitotalitarisme des temps consensuels.

Les images filmées par Marker sont de celles qui en étant prélevées au cœur d’un événement particulièrement signifiant, semblent contenir en elles tous les symptômes d’un moment historique, d’un bouleversement majeur et les germes du monde dans lequel vit la·e spectateur·ice, trente-deux ans plus tard. Pour un·e enfant de la fin des années 1990 – disons 1997 –, né·e dans l’ère du consensus, de l’absence d’alternative et de la fin de l’histoire, n’ayant connu de l’effondrement du Bloc soviétique qu’une date, 1991, laconiquement associée à la mention « fin de l’URSS », les rushes de Marker et le film qui en découle à mesure qu’iel les regarde, ne peuvent être que l’objet d’une certaine fascination.

Yves Montand avait chaussé ses solaires Porsche Carrera pour l’occasion, accueilli par l’ambassadeur et ses collaborateurs comme un haut dignitaire ou le réalisateur du film lui-même. La presse – dont il regrettait dans l’avion qu’elle ne fût pas plus nombreuse au départ d’Orly – se presse autour de lui, plus tard, il chantera même quelques couplets au micro d’une équipe de télévision. Après la projection du film, l’acteur répond aux questions du public venu en masse voir L’Aveu dans l’immense salle du Kremlin. « Vingt-sept ans, c’est le plus long voyage qu’ait jamais eu à faire un film » déclare Montand, fidèle au mot qu’il avait préparé pendant le voyage et qu’il avait déjà eu l’occasion de glisser aux diplomates dans le taxi. Aux spectateurs russes se levant parmi l’auditoire pour des prises de parole enflammées dont le sens nous échappe, l’acteur pontifie sur le dîner qu’il partagea jadis avec Khrouchtchev et cinq hauts responsables du parti à qui « j’ai dit la même chose que je suis en train de vous dire, c’est-à-dire que nous devons refuser à tout prix l’intolérance », avant de moraliser sur les grandes orientations démocratiques qu’il revient aux Russes d’imprimer eux-mêmes dans leur pays et les épreuves à venir, ménageant ses effets au gré des intermèdes nécessaire à l’interprète : « Mais nous savons aujourd’hui que si un responsable de votre pays déclare à la tête du monde entier qu’il va établir les bases d’une véritable démocratie, [traduction] s’il n’applique pas ces principes, il sera automatiquement balayé et pas reconnu par les puissances occidentales comme quelqu’un de valable. [traduction] Il a un énorme crédit dans le monde entier, un énorme crédit. [traduction] Je sais, maintenant, c’est à vous de juger sur le terrain, mais c’est votre problème. »

La caméra de Marker se promène dans la salle, filmant les visages des spectateurs de près, la main levée de l’homme excédé de n’être jamais choisi pour poser sa question, le visage inquiet d’un orateur, l’air troublé d’un autre qui écoute. Montand les surplombe, sur son estrade, micro bien en main et timbre assuré, filmé en contreplongée, de loin. Depuis le début du film, quelque chose paraît sourdre dans les images que capte Marker de l’acteur, comme un agacement – à moins que je ne confonde ce point de vue toujours en retrait, prompt à capter l’attitude avec laquelle l’homme prend fièrement pied dans cet espace nouvellement conquis de la démocratie, avec le malaise qu’il y à voir cet Occidental sermonner ainsi ces spectateurs russes.

« Mais alors très sincèrement, démocratisation on voit ce que ça veut dire ici, retour à l’économie de marché, à la concurrence, comme en Europe. Honnêtement, est-ce que c’est pour ça que toi et Jorge vous êtes battus ? » Aux émerveillements de son interlocutrice, ravie du symbole que constitue L’Aveu à Moscou, Marker oppose ses doutes en se penchant vers son oreille comme pour lui dire un secret – du moins, ce sont les mouvements de caméra passant d’un gros plans visage, au gros plan épaule, qui laissent deviner les gestes du cinéaste. C’est là toute l’étrangeté de ces rushes : là où tous ses compagnons de voyage ont vieilli depuis 1968, aussi bien d’apparence que de convictions, Marker, lui, invisible et désabusé, dont le style est demeuré le même, semble resurgir de leur passé révolutionnaire pour venir les observer, invulnérable au passage des années. Or le simple fait d’observer ainsi attentivement Montand, ses plaisanteries douteuses sur le centralisme bureaucratique, ses attitudes de propriétaire et sa façon de réinventer ses souvenirs de jeunesse pour mieux coller aux exigences de démocratisation du moment, font de lui la figure d’un « Mai 68 revu et corrigé », d’un consensus raisonnable, venu avec l’âge et la fin du siècle.

Une séquence – un rush ? – en particulier paraît dire toute l’agacement pour ce nouveau personnage qui annonce la fin d’un monde, et le début de celui dans lequel nous ne finissons pas de nous trouver. Flânant dans la capitale russe, le groupe des Français s’arrête un temps pour écouter le commentaire d’une guide touristique. Marker, posté derrière elle, regarde Montand qui la regarde, derrière ses lunettes noires et deux touristes attentifs. Imperturbable, la jeune femme poursuit son exposé avec animation. Froissé, Montand retire ses lunettes et reproduit le sourire en coin qui lui a ouvert les portes d’Hollywood. Mais rien n’y fait : Marker recadre sur un beau jeune homme qui se trouve devant le vieil acteur, et que le cinéaste semble désigner comme plus susceptible d’attirer les faveurs de la jeune femme.

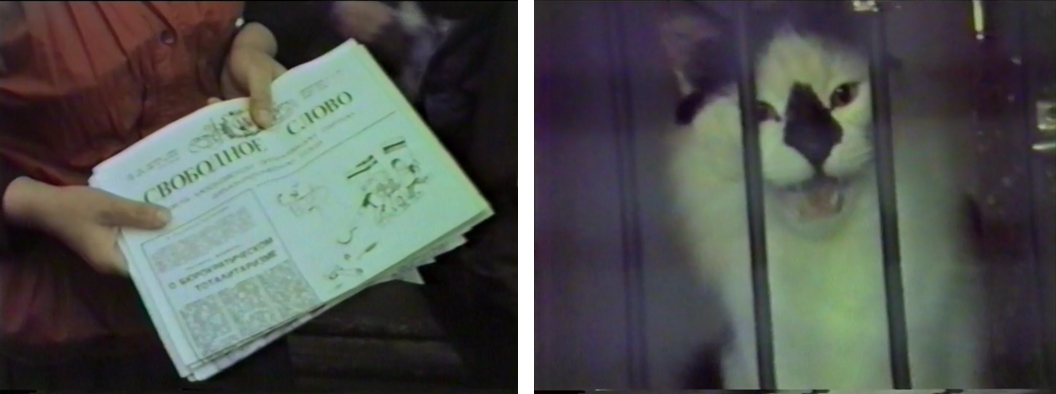

Comme s’il s’était agi là d’un instant paroxystique de l’exaspération du regard du cinéaste, les rushes changent ensuite radicalement de nature : armé de sa caméra, Marker s’enfonce dans les rues de Moscou, filmant des habitant·es engagé·es dans des disputes qu’il ne comprend pas, devant des journaux indépendants placardés aux murs, discutant avec une Moscovite parlant quelques mots de français, rencontrant un ours en cage prénommé « Amour » et bien sûr, des chats.

De retour en France, certains de ces rushes seront utilisés dans Le Tombeau d’Alexandre, qui commence avec une autre séquence d’observation d’une attitude de conquérant : « J’imagine ce qu’un Machiavel russe aurait dû écrire à l’usage des puissants : “Dominez, exploitez éventuellement massacrez. N’humiliez jamais. Et puisque le sport à la mode est de remonter le temps pour trouver les coupables de tant de crimes et de tant de malheurs déversés en un siècle sur la Russie, je voudrais qu’on n’oublie pas avant Staline, avant Lénine, ce gros type qui ordonnait aux pauvres de saluer les riches.” » Et ce grand type qui ordonnait aux humilié·es de prendre exemple sur les bonnes manières des nations occidentales que l’on appelle aussi concurrence libre et non faussée ?

« Le consensus qui nous gouverne est une machine de pouvoir pour autant qu’il est une machine de vision. Il prétend constater seulement ce que tous peuvent voir en ajustant deux propositions sur l’état du monde : l’une dit que nous sommes enfin en paix, l’autre énonce la condition de cette paix : la reconnaissance qu’il n’y a [plus] que ce qu’il y a[11][11] Jacques Rancière, Chronique des temps consensuels, Paris, Seuil, 2005, p. 9 », semblent répondre les rushes moscovites.

Images : On vous parle de Prague, Chris Marker, 1969 ; Voyage à Moscou [Rush], Chris Marker, 1990