Wang Bing

Longue (dé)marche

C’est l’histoire d’un self-made moviemaker qui, seul avec sa petite caméra dans une zone laissée pour morte, a fait sauter les cadres du documentaire. Sa révolution n’est pas le produit d’un quelconque culot, mais d’un double mouvement de réduction et d’affranchissement : émancipation par rapport à toute idée attendue de ce que doit être un film ; retour des plus pieux à ce qui constitue le centre du documentaire, l’autre. Ce qui signifie également désintérêt marqué à l’égard du discours. Wang Bing est un homme de peu de mots, comme ses films sont avares de paroles. Chose étrange que d’interroger un cinéaste qui vous explique qu’il n’aime pas parler. Ses propos ainsi arrachés au silence n’en sont que plus précieux, parce que rares déjà, et parce que tous nécessaires, parce qu’aucun superflu. On aime alors à reconnaître dans sa bouche ce qu’on voyait dans son œil, une sobriété sévère.

Débordements : Chacun de vos films aborde un monde nouveau, passant tantôt des ouvriers de Tiexi Qu aux enfants du Yunnan, des villes industrielles du nord-est aux campagnes reculées du sud de la Chine, de la parole-fleuve de He Fengming au mutisme de l’homme sans nom, des camps de rééducation post-Cent Fleurs aux asiles contemporains. Apercevez-vous malgré tout, au-delà de toutes ces différences, des traits communs, un sort semblable ? Ils semblent tous marqués par un même sentiment de perte.

Wang Bing : Mon premier film, A l’ouest des rails, prenait place dans le contexte de la sortie de l’économie planifiée : à cette époque, beaucoup de vies de gens très ordinaires ont été bouleversées, chamboulées par ce changement très profond dans la société chinoise. Puis j’ai tourné Le Fossé, pour lequel le lieu de tournage a effectivement changé puisque je suis passé du nord-est au nord-ouest, ma région d’origine, mais il s’agit encore d’une période phare de l’histoire chinoise, pendant laquelle des individus, parce qu’ils avaient osé dire ce qu’ils pensaient intérieurement, se sont retrouvés à subir les changements violents qui se produisaient au sein de la société. C’est donc l’histoire de ces gens-là, qui constituaient une population conséquente et que nous appelions alors les « droitistes », que j’ai essayé de raconter. Ces dernières années, j’ai filmé des groupes d’individus vivant dans les régions situées en amont du fleuve Yangzi, par exemple les enfants des Trois sœurs du Yunnan ou l’hôpital psychiatrique de Til Madness Do Us Part, situé dans la même région. Or, tous ces gens-là ont des statuts sociaux à peu près équivalents. Il faut savoir qu’avant, le noyau dur de la politique chinoise était le communisme à tendance idéaliste, mais que cette idéologie a été brisée dans les années quatre-vingt avec le début de l’ouverture économique, l’entrée dans une ère commerciale. Aujourd’hui, tout le monde souhaite gagner de l’argent, changer ses conditions de vie. Mais depuis les années 1990, soit depuis une vingtaine d’années de développement et de réformes, on se rend compte que la vie d’une partie de la population n’a pas beaucoup changé, et que celle-ci n’a pas reçu tant de richesses que cela ! Du coup, beaucoup de gens, des gens ordinaires, en voyant leurs conditions de vie, la couche sociale à laquelle ils appartiennent, se posent de plus en plus de questions sur leur vie et leur place dans la société. Vous avez évoqué ce sentiment de perte : il y a sûrement en effet beaucoup de gens perdus, mais d’un autre côté, les individus sont aussi de plus en plus lucides, conscients de la place qu’ils occupent dans cette société.

D : Dans vos entretiens et conférences, vous revenez souvent sur la question de votre relation à l’autre, en posant que la seule dimension essentielle du documentaire est le respect dont on fait montre à l’égard de l’autre. Comment s’établit ce rapport ? Quel type de contrat – au sens plus moral que légal – établissez-vous avez les personnes que vous filmez ?

WB : Le tournage de Til Madness Do Us Part s’est avéré difficile au début, car il fallait obtenir l’accord, non pas des personnes filmées, mais des gens en charge de la gestion de l’hôpital. Mais grâce à des relations, par le biais d’amis, nous avons pu obtenir l’autorisation de tourner là-bas. Une fois dans l’hôpital, le problème était que nous ne connaissions pas, nous ne comprenions pas la vie de ces gens : avec Liu Xianhui qui tournait avec moi, nous sommes donc restés plusieurs jours comme ça, parfois à filmer, parfois sans filmer, pour établir un premier contact avec ces gens. Après cinq ou six jours, nous étions déjà presque devenus amis avec eux. Nous n’avons pas employé de méthodes spécifiques pour gagner leur confiance, nous restions juste avec eux, nous faisions comme eux, parfois à discuter simplement, parfois à regarder la télévision avec eux, nous menions à leur côté cette vie très simple, ce quotidien qui était le leur. Ainsi, quand nous avons commencé à tourner, cela s’est fait très simplement, très naturellement. A ce moment-là, nous vivions dans la même ville, mais pas dans l’hôpital, donc le soir, après une journée de tournage, nous rentrions dans notre propre logement. Dans le cas des trois sœurs du Yunnan, je les avais déjà rencontrées un an avant le tournage, j’étais allé chez elles, donc quand j’y suis retourné en 2010, après avoir décidé de faire un film là-bas, la chose fut très facile. Quelques jours après le début du tournage, le père est revenu de la ville, j’ai discuté avec lui, nous avons parlé de mon projet de filmer ses enfants, il a été d’accord : nous avions une relation très simple, très naturelle. Toutefois, lorsque nous nous sommes rendus dans cette région pour filmer, un des membres de l’équipe, Huang Wenhai, qui est quelqu’un de très bien, est allé contacter une institution d’aide aux plus démunis et leur a demandé s’il n’y avait pas possibilité de trouver des fonds quelque part pour acheter du riz et des vêtements pour les envoyer dans la montagne. Mais nous ne voulions pas que ces dons soient uniquement destinés à la famille des trois sœurs, nous désirions quelque chose d’égalitaire, car dans le fond, leur famille n’est pas différente des autres familles du village. Cela ne signifie pas que nous avons fait cela pour obtenir la possibilité de filmer : à ce moment-là, le tournage était déjà quasiment fini, il ne restait qu’à filmer quelques petites choses en plus dans le village, que d’ailleurs nous n’avons finalement pas utilisées. C’était vraiment juste un petit quelque chose en plus que nous avons voulu faire, un petit quelque chose qui n’est pas d’une grande importance. Tout ça pour dire que nous n’étions pas dans une relation d’échange économique, dans une relation marchande.

D : Cette relation très spécifique que vous revendiquez vis-à-vis des personnes que vous filmez, comment se traduit-elle dans la manière dont vous filmez, dans la position physique que vous adoptez par rapport à leurs corps, dans la distance et l’angle de vue ?

WB : En ce qui concerne les méthodes de tournage, je ne pense pas particulièrement à choisir tel ou tel angle, j’adapte ma manière de filmer et ma distance de manière à n’imposer aucune pression sur les individus. C’est comme dans la vraie vie : si vous vous approchez trop, si vous collez une personne, elle va trouver cela insupportable, donc c’est normal de vous éloigner, de garder cette distance qui va permettre de maintenir un certain calme. Que ce soit pour parler à quelqu’un ou filmer quelqu’un, tout cela n’est qu’une question de distance convenable dans l’interaction. Rentre en compte aussi, je crois, une question de caractère : je n’aime pas m’immiscer dans les affaires des autres, je suis plutôt du genre à rester sur le côté, à regarder, je n’aime pas intervenir, donc tout ce que je filme est légèrement en retrait, il y a cette petite mise à distance, ce recul.

D : Pourtant, dans Til Madness Do Us Part, il y a des scènes assez perturbantes par rapport à vos habitudes, par exemple vos plans rapprochés sur les gens qui urinent et défèquent, ou celui sur ces deux hommes qui discutent de manière très intime dans leur lit. Ici ne se retrouve plus cette distance qu’on vous connaît.

WB : Durant le tournage s’est posé le problème de l’étroitesse de l’espace, qui nous mettait dans des positions difficiles. Du coup, lorsque moi ou quelqu’un d’autre se déplaçait, comme le couloir était très exigu, on ne pouvait éviter ce sentiment d’étouffement, de confinement. J’étais donc moins libre de mes mouvements que lors de mes précédents tournages. Seules les chambres laissaient un peu plus de marge : en général, elles comprenaient cinq lits, avec un espace central de la taille d’une grande table. Mais les choses ont évolué : au bout d’une vingtaine de jours, Xianhui et moi avons commencé à nous adapter à ce lieu, pour finalement trouver une méthode propre qui lui corresponde. Et puis, le temps passant, nous sommes devenus plus proches des gens. Par exemple, j’avais une très bonne relation avec cet homme moustachu que l’on voit à plusieurs reprises, donc le filmer ainsi, de manière si rapprochée, ne posait aucun problème, il ne faisait pas du tout attention à ma présence. Mais il y avait d’autres personnes avec qui cela n’était pas possible. Certains avaient des réactions de rejet lorsque la caméra s’approchait trop. Dans ce cas, il y a deux solutions : soit on arrête de filmer, soit on se met en retrait. Bien sûr, dans cet hôpital, il y a beaucoup de gens que je n’ai pas filmé du tout, parce qu’ils le refusaient tout bonnement. S’ils ne désirent pas que vous pénétriez dans leur vie, alors il n’y a pas de raison de forcer la chose. Si vous le faites, il y a deux implications négatives : d’abord, on ne pourra jamais comprendre, pénétrer la vie de cette personne, ensuite vous instaurez une relation conflictuelle dans l’acte de filmer. Donc lorsque je tourne et que je me rends compte que quelqu’un n’accepte pas l’intrusion de la caméra dans sa propre vie, je m’arrête là. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça : avec certaines personnes, plus on filme, plus nous nous rapprochons. Par exemple, cette scène que vous évoquez où les deux hommes dorment l’un à côté de l’autre : nous étions très souvent ensemble, à discuter, à être assis à prendre le soleil. En fin de compte, ne se trouvent dans le film que les personnes que j’ai appris à bien connaître.

D : Justement, votre relation à l’autre est à la base du dispositif du film, néanmoins vous n’y apparaissez quasiment pas, au niveau sonore comme au niveau visuel, et rares sont les fois où les gens s’adressent à vous ou même regardent la caméra. Pourquoi cet effacement ? Demandez-vous aux personnes filmées de faire comme si vous n’étiez pas là ?

WB : Non, justement, quand je tourne, je parle très peu de ce genre de chose avec les gens que je filme, je ne leur donne aucune consigne. Quand je ne filme pas, je discute un peu, mais lorsque je trouve qu’un moment de vie doit être filmé, alors je prends la caméra et j’arrête de parler, mais sans négocier quoique ce soit ou donner la moindre indication. Il s’agit d’un principe documentaire auquel je tiens beaucoup : ne pas s’immiscer ou s’interposer, mais plutôt filmer la vie des gens telle qu’elle est. Négocier, cela ne peut avoir aucun effet positif. Ces gens ne sont pas des acteurs, et leur donner des indications ne peut que se révéler catastrophique parce qu’ils joueraient d’une mauvaise manière. Rien ne vaut le fait d’attendre jusqu’à ce qu’arrive une chose digne d’être filmée. Il y a une dimension morale au fait de filmer, et donc donner des ordres à quelqu’un pose problème.

Et puis il y a le fait que je n’aime pas parler. A part avec les amis dont je suis très proche, avec qui je peux parler de beaucoup de choses, je ne suis pas quelqu’un qui parle très facilement. Je n’aime pas aller chercher la petite bête, tirer les vers du nez. C’est pour cela que dans la plupart des films que je fais, il n’y a que moi qui entre en jeu, que moi pour filmer, d’où l’impossibilité d’apparaître à l’image. D’autre part, j’ai eu initialement une formation en photographie, que j’ai pratiquée pendant dix ans avant de me tourner vers le cinéma, et je pense que cette identité a joué dans ma façon de faire avec la caméra. Avec cette pratique, j’ai développé une grande capacité à m’adapter corporellement, à tout faire passer par le corps plutôt que par la parole. J’ai appris à capter, filmer, comprendre par le corps, c’est par lui que je communique.

D : Votre style est marqué par un refus de la coupe, par un désir de rendre toute la durée des choses. Comment se conjuguent ce goût de l’étirement et votre pratique du montage ?

WB : Dans le documentaire, quand bien même on se retrouve avec beaucoup de rushs, ils comportent énormément de répétitions, puisque les journées sont souvent identiques les unes aux autres. Au montage, le tri s’ordonne à partir d’un principe narratif : le but est de raconter une histoire, donc on cherche, parmi tous les personnages, lequel est le plus intéressant, quelle vie, quels événements sont les plus intéressants. Finalement, même si on a deux cents ou trois cents heures de rushs, les moments qui permettent de constituer le film ne sont pas si nombreux. Je pense au montage dès le tournage. Quand on saisit un moment, un geste, il faut se l’approprier méthodiquement, le filmer de différentes manières en gardant en tête le montage à venir. Une fois arrivé au montage, on se met à réfléchir à l’effet que tous ces plans mis à la suite vont pouvoir produire. Donc toute la structure est présente mentalement dès le tournage, mais, une fois au montage, les choses évoluent, on se confronte à la possibilité réelle de mettre en pratique ce qu’on avait en tête.

Chacun a son propre style, sa propre marque. Moi, ce que j’aime, c’est la totalité : je n’aime pas les plans coupés courts. J’aime voir dans un film la richesse de la vie de chacun, la richesse de ses changements, et je veux que le public puisse avoir accès à cet ensemble, pas seulement à des bribes, des fragments de vie.

D : On peut avoir l’impression que votre manière de travailler est très solitaire. Quels sont vos liens avec les autres cinéastes chinois ? Avez-vous le sentiment que votre approche s’intègre à une réflexion collective, que votre pratique trouve des échos chez d’autres réalisateurs ?

WB : J’ai relativement peu de contacts avec les cinéastes chinois. Je tourne moi-même mes films et j’ai peu de socle commun avec les autres. Parfois, je pars tourner pendant plusieurs mois à l’extérieur sans revenir à Pékin, et lorsque je rentre pour le montage, je travaille avec un nombre très limité de gens, donc de ce point de vue là, mes contacts sont peu nombreux. Mais s’il y a bien quelque chose que j’ai l’impression de partager, c’est cette prise de conscience face à un problème du cinéma mondial, et pas seulement chinois : c’est la narration, la pré-définition artificielle des fictions, la pré-définition dramaturgique. Pour moi, c’est une méthode que les gens utilisaient quand on fonctionnait sur pellicule, dans les films anciens. Bien sûr, cette structure est utile sur la scène théâtrale, et on l’utilise encore beaucoup en cinéma. Mais après tant d’années, et surtout depuis les années 1990, je trouve que cette pré-définition a été néfaste au cinéma. Car elle est comme une limite, un mur qui empêche, entrave le changement dans la création. En revanche, lorsque l’on fait du documentaire, il se passe quelque chose de très intéressant, c’est qu’avec la caméra, on creuse une vie, on découvre des individus, dont la vie est comme un scénario en perpétuelle évolution, et à partir de là, on découvre aussi en quoi la narration, la vie des individus, dépasse ces cadres dramaturgiques habituellement préétablis.

D : Pour disqualifier le cinéma indépendant, les autorités chinoises déclarent souvent qu’il s’agit d’un cinéma pour étrangers, propre à les flatter dans leur attitude critique vis-à-vis de la Chine ; que, donc, ce cinéma est incapable de parler aux Chinois eux-mêmes. Mais grâce aux éditions pirates qui prolifèrent en Chine, on trouve partout des dvds de A l’ouest des rails ou du Fossé. Qu’en est-il de la diffusion de vos films en Chine ?

WB : Il faut rappeler que la Chine a une culture très forte en termes de système, et que longtemps a prévalu le code du réalisme socialiste, ainsi que toute une pratique du slogan communiste. Aujourd’hui existe en plus de cet héritage une structure commerciale de plus en plus forte, qui en cinéma correspond à l’invasion des blockbusters qui imposent une nouvelle norme de repères. Et puis il y a les films produits par l’Etat, une propagande d’un nouveau type. Le cinéma indépendant, lui, est basé sur une logique individuelle, ce sont des individus qui filment, ce ne sont pas de grosses structures, et ils ne disposent pas d’aussi bons moyens de production ou d’aussi belles parures. Et ils n’ont pas l’appui politique ou commercial nécessaire pour être diffusés dans les lieux publics. Il n’y a aucun espace de visibilité pour ces films qui parlent de la vraie vie des gens, qui montrent des choses qui se passent réellement. Il n’y a plus que les festivals. Mais peu m’importent les discours sur mes films. Je les montre à l’étranger parce que c’est le seul endroit possible pour le faire, voilà tout. Si certains lieux me permettent de diffuser mes films, pourquoi ne le ferais-je pas ?

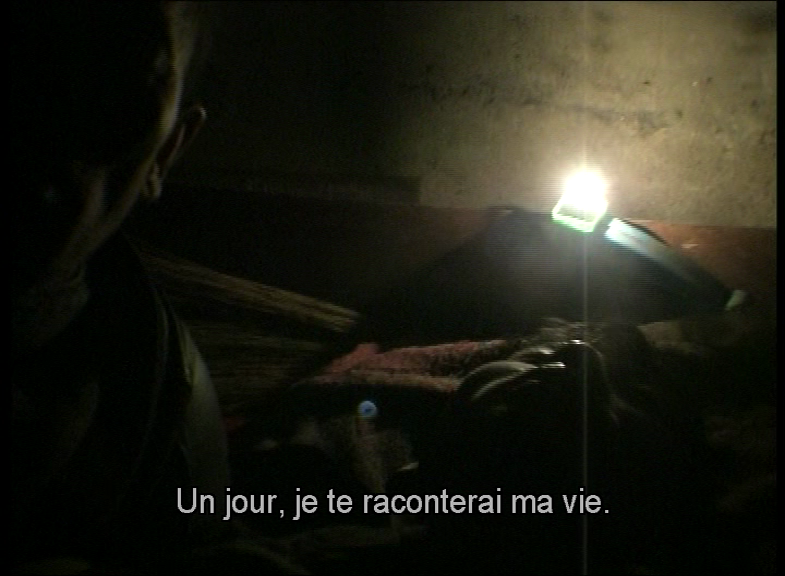

Images, toutes extraites des films de Wang Bing : Les trois sœurs du Yunnan (2014) / A l'ouest des rails (2003) / Til Madness do us part (2013, non encore exploité en France) / A l'ouest des rails.