Yoshihiko Matsui

E-mails à un cinéaste lointain

Combien de films un cinéaste doit-il réaliser pour être considéré comme un auteur ? La logique voudrait qu’il en faille au moins deux – le critique pouvant alors commencer à pointer les ruptures et les continuités d’une œuvre. Évidemment, c’est un minimum. Plus il y en a, mieux c’est.

Le réalisateur japonais Yoshihiko Matsui (né en 1956) a tourné un court et trois longs-métrages en trente-quatre années : Rusty Empty Can (Sabita Kankara, 1979), Pig-Chicken Suicide (Tonkeishinju, 1981), Noisy Requiem (Tsuitō no Zawameki, 1988) et Where are we going ? (Doko ni Iku no ?, 2007). Moi-même, je n’ai eu la chance d’en voir que deux, Pig-Chicken Suicide et Noisy Requiem.

Je mesure toujours la qualité d’un film à la curiosité qu’il suscite en moi, et ce qui m’a fasciné dans l’oeuvre de Matsui est précisément l’expérience d’une distance qui demandait à être réduite. J’entends bien sûr le mot “distance” en un sens “culturel” – l’entretien qui suit est par conséquent une tentative de faire sens, de trouver le comment et le pourquoi, d’esquisser le portrait d’un auteur quand bien même son travail serait limité en quantité. En même temps – métaphoriquement parlant -, la distance dont je parle a beaucoup à voir avec la dis-tanz de Derrida, c’est-à-dire la danse sublimement frustrante dans laquelle quelque chose vous touche et vous émeut alors même qu’elle échappe à toute tentative de saisie et de définition définitives.

Je remercie Yoko Atsuta, qui a traduit mes questions en japonais, et Arthur Defrance, qui a participé avec Yoko à la traduction des réponses en français, pour avoir, du mieux possible, comblé l’écart entre un observateur lointain et un cinéaste lointain.

Débordements : Ma première question porte sur ce qui peut sembler un paradoxe : le fait que la peinture (soit des images fixes) est une source d’inspiration majeure pour vous, alors même que vous fabriquez des images en mouvement. J’aimerais savoir quels peintres vous inspirent, et comment cela se traduit dans vos films.

Yoshihiko Matsui : Jusqu’ici, l’inspiration pour mes films est toujours venue de la peinture. Cela dit, je ne me limite pas à la peinture et toute œuvre ou événement qui stimule l’imagination peut me donner des idées de films. Cela peut être, comme vous dites, des images fixes ou bien autre chose. N’importe quoi qui ait le pouvoir de stimuler l’imagination.

Par exemple, imaginons qu’il y ait ici le portrait d’un homme. Si ce tableau me parle et me fait me demander ce que ce personnage va faire, ce qu’il pense, j’essaie alors de pousser ma réflexion aussi loin que possible. À partir de là naissent une histoire et des images, puis c’est la structure d’un script qui se dessine dans ma tête et mon cœur. Ensuite, je réfléchis à la manière de donner de l’attrait à mon script. Quand tout cela est fixé, je ressens un profond désir de faire le film.

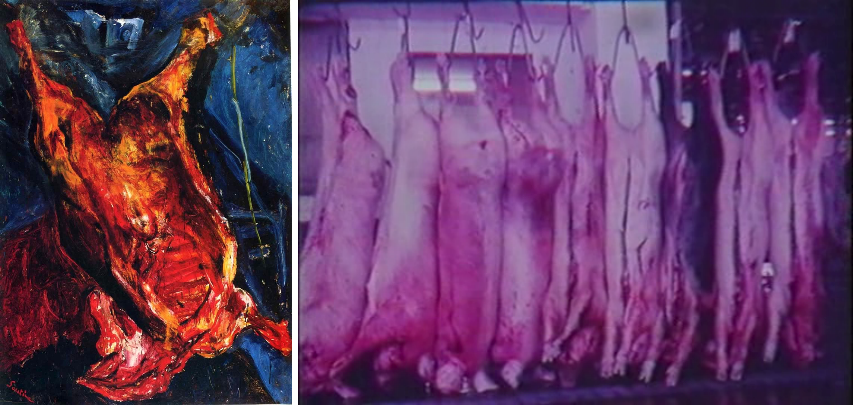

Dans mon cas, ainsi, ce qui m’a donné envie de faire un film a souvent été la rencontre avec la peinture. Pour donner quelques exemples concrets, ce sont Francis Bacon et Marc Chagall qui m’ont inspiré pour The Noisy Requiem. Pour Pig-chicken suicide, c’était Chaïm Soutine, pour Rusty empty can, les graffitis de Terayama Shûji et pour Where are we going?, Paul Gauguin.

Les manies particulières de tous les réalisateurs se retrouvent dans cette phase où ils cherchent l’idée pour leur film. Mes amis cinéastes, par exemple, puisent l’inspiration dans des matériaux très divers : la musique, la poésie, les articles de journaux. Dans mon cas, il s’agit de la peinture.

D : Pratiquez-vous d’autres formes d’expression artistique que le cinéma, comme justement la peinture ?

YM : Je n’ai pas aujourd’hui d’autre mode d’expression artistique que le cinéma.

Par contre, à un moment donné, j’ai fait de la poterie. Cela a été une heureuse expérience, très nouvelle pour moi, dans la mesure où, quand je tourne le film, en tant que réalisateur, je dois transmettre à mon équipe et à mes acteurs les images que j’ai en tête. Pour moi, c’est un mode d’expression artistique indirect. Quand on fait de la poterie, au contraire, on façonne une œuvre de ses propres mains : c’est un mode d’expression direct. Cette expérience de la poterie m’a donc permis de vivre quelque chose de nouveau, d’embrasser une perspective nouvelle pour moi.

D : J’ai également lu que vous admiriez beaucoup l’oeuvre de Shuji Terayama. Que pensez-vous de l’idée de l’artiste total, c’est-à-dire, à l’instar de Terayama, par exemple, d’un artiste qui prend des photographies, fait des films, écrit des pièces, des poèmes, des romans… ? J’ai aussi en tête ces artistes de la Renaissance qui étaient tout à la fois peintres, sculpteurs, inventeurs, …

YM :Je n’ai pas d’autre mode d’expression artistique que le cinéma, mais je ne sais pas encore ce que je ferai dans l’avenir. Si d’un coup, je me mettais à vouloir faire du théâtre, j’en ferais tout naturellement. Si j’avais l’envie d’écrire un roman, je le ferais également. Je veux faire ce qui me viendra naturellement. Néanmoins pour le moment, le cinéma occupe une grande place dans ma tête et dans mon cœur. Alors je continue mon métier de cinéaste.

D : Comment votre conception de l’artiste s’adapte-t-elle à la “division du travail” de type industriel que requiert le cinéma ? Car bien sûr, quand bien même le projet serait vraiment limité, il faut toujours une équipe, des acteurs, etc.

YM : Oui, comme vous dites, le cinéma est un travail de groupe et la plupart des cinéastes sur cette terre sont concernés par cette «division du travail». Dans mon cas, néanmoins, je m’implique dans chaque étape de la création d’un film, des premières idées à son achèvement, et je vérifie tout. Comme j’ai toujours le dernier mot, ce n’est pas une division totale du travail.

En même temps, il y a des choses extraordinaires qui sont justement rendues possibles par le travail de groupe. Ainsi, ceux qui travaillent avec moi me font remarquer des choses auxquelles je n’avais pas prêté attention. Cela n’est possible que grâce à la collaboration avec l’équipe et les acteurs.

D : À propos d’écriture : quel est le rôle du “mot écrit” dans l’élaboration de vos films ? Quel est votre rapport au scénario lorsque vous êtes sur le plateau ? Une chose qui me fascine est le processus par lequel des mots se transforment en images…

YM : Pour moi, le script est comme le plan de l’architecte. Si le plan n’est pas bien fait, le bâtiment sera défectueux. Pour cette raison, je pense que le scénario est vital pour le film.

Pour ma part, lors de l’écriture du scénario, j’écris avec une minutie presque excessive les dialogues et les indications scéniques. Ceci terminé, commence alors un travail de simplification de ces dialogues et de ces indications, travail que je poursuis encore progressivement au moment de préparer le story-board et le tournage. A partir de là, je m’efforce de réfléchir aux images qui figureraient fidèlement les représentations mentales que j’ai des différentes scènes avec leurs dialogues et leurs indications simplifiées. Il faut que les images restent simples car je pense qu’un film doit autant que possible s’exprimer à travers des images, d’où mes efforts en ce sens.

D : En tant que spectateur, vos films me donnent l’impression d’une grande “spontanéité”. Malgré ce travail de préparation, travaillez-vous en improvisant ?

YM : Votre remarque est très intéressante et vous avez tout à fait raison.

Je pense en effet que le naturel est l’une des choses les plus importantes au cinéma et depuis le moment où j’ai mes premières idées jusqu’à l’achèvement du film, je ne cesse jamais de réfléchir à la manière de lui donner charme et naturel. Pour cette raison, je relis de nombreuses fois le scénario avant de faire le story-board. Il arrive néanmoins que se produise quelque chose d’inattendu sur le plateau de tournage. À ce moment-là, je suis tout à fait capable de prendre la bonne décision dans l’instant puisque, comme je viens de vous le dire, je me pose sans arrêt la même question : « Comment donner à mon film charme et naturel ? ». C’est donc de cette manière-là que je tourne mes films.

Par contre, de manière plus générale, l’idée d’une « mise en scène improvisée » est une chose que j’ai du mal à comprendre. Je serais incapable de travailler ainsi, et ne le souhaite de toute façon pas.

D : Comment concevez-vous le “plateau de tournage” ? Quelles en sont les limites ? Le réalisateur en est-il le “patron” ? Que pensez-vous de cette définition du réalisateur comme “la personne qui commande” ?

YM : Pour moi, «le plateau de tournage» est l’un des éléments qui permet de rendre concret le script (l’histoire et l’image) que j’ai écrit. La question : «Quel genre de plateau faut-il créer ou chercher lors des repérages ? » est donc un élément important pour pouvoir donner de l’attrait au script.

Pour ce qui est de cette « ligne de démarcation », qui fait l’objet de votre question, je pense qu’elle se met à exister une fois le film achevé. Jusqu’à ce moment-là, je réfléchis sans cesse aux moyens de donner davantage d’attrait à mon film et il peut même m’arriver de recommencer le tournage. Voilà pourquoi je pense que la ligne de démarcation dont nous parlons correspond à cette coupure qu’est l’achèvement du film.

Je ne sais pas si le réalisateur est une sorte de maître. Tout ce que je peux dire, c’est que c’est lui qui a droit au dernier mot en matière d’expression formelle.

D : Vous avez tourné Rusty Empty Can, Pig-Chicken Suicide et Noisy Requiem sur pellicule et sans son synchronisé. Je n’ai pas eu l’occasion de voir votre dernière production, Where are we going?. Est-ce tourné en argentique ou en numérique ? Dans ce cas, qu’est-ce que cela a changé pour vous de travailler avec une technologie différente ?

YM : Where are we going ? a été tourné en numérique et en son synchronisé. Mais si j’ai fait ainsi, c’est que je ne pouvais pas faire autrement pour des raisons de budget. Autrement dit, comme on avait un petit budget (dix millions de yens), nous ne pouvions utiliser de la pellicule argentique.

Il me semble que par rapport au film argentique, les images numériques ont plus de contraste, moins de brillant et que les tons des couleurs intermédiaires ne sont pas bien rendus. Le son numérique aussi a beaucoup de contraste, avec des basses et des aigus très marqués, il est désagréable à l’oreille et manque de naturel. Comme j’ai déjà réfléchi à ces problèmes au moment de l’écriture du script, je ne les perds pas de vue et écris en conséquence les dialogues et les indications scéniques. Le chef-opérateur du son sur Noisy Requiem était Urata Tomoharu, qui a travaillé tout du long pour que le son enregistré soit plus naturel. Je lui en suis très reconnaissant.

Ayant travaillé en numérique, mon impression reste toujours la même : si l’on compare le numérique et la pellicule, la seconde est sans aucun doute et de très loin meilleure. Mais comme de toute façon, ceux qui savent apprécier la pellicule se font de plus en plus rares… C’est l’époque qui veut ça, on n’y peut rien…

D : D’après vous, la technologie numérique permet-elle vraiment à chacun de faire son propre film ? Est-il plus facile de tourner aujourd’hui en numérique qu’en super 8 dans les années 1980 ? L’écart entre professionnel et amateur s’est-il résorbé ?

YM : Je pense qu’en soi le progrès de la technologie numérique est quelque chose de formidable et, comme vous l’avez dit à propos des artistes indépendants, je pense que c’est une bonne chose que beaucoup de gens tournent des films. Je crois aussi que tourner un film est devenu plus simple qu’à l’époque où je tournais en 8 millimètres.

Le problème, néanmoins, reste de savoir si l’avancée des technologies a un effet d’entraînement sur le contenu des films et si ceux-ci ont assez de valeur pour être appelés des « œuvres d’art ». Très honnêtement, j’ai vu beaucoup de choses sans valeur, mais il n’y a qu’à laisser faire, la sélection naturelle finira bien par s’en charger. Franchement, je constate qu’il y a beaucoup de films qui n’ont pas de valeur. C’est pourquoi, même si c’est un truisme de le dire, un réalisateur de cinéma est d’abord quelqu’un qui donne priorité à la réalisation d’œuvres de bonne facture et qui n’utilise les nouvelles technologies que si elles sont pour cela nécessaires. Dans le cas contraire, il ne les utilise pas. En bref, l’avancée technologique est une bonne chose, mais la priorité va à l’élaboration d’œuvres bien faites.

J’aurais bien du mal, en revanche, à vous répondre sur l’écart qui existe entre le professionnel et l’amateur. Si je dis cela, c’est que je ne sais pas moi-même si je suis le premier ou le second.

D : Vos films Pig-Chicken Suicide et Noisy Requiem ont pour toile de fond les quartiers déshérités des grandes villes et pour protagonistes des individus exclus de la société. La majorité d’entre eux sont d’ailleurs des Japonais d’origine coréenne. Pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons et sous quelles formes ces individus qu’on appelle “zainichi-kankoku-jin” (« Coréens résidants au Japon ») sont victimes de discrimination dans la société japonaise ? La situation est-elle différente à présent ? Ce genre de quartiers déshérités existe-t-il encore aujourd’hui ?

YM : Avant d’évoquer les Sud-coréens et les Nord-coréens du Japon, je voudrais dire ici le plus clairement du monde que je n’ai aucun préjugé discriminatoire à leur encontre. Aussi, je ne comprends pas pourquoi ils font l’objet de discriminations dans la société japonaise.

Anciennement, la culture japonaise est venue de Chine et de la péninsule coréenne, pays dont elle a reçu ainsi l’influence. Malgré cela, les Japonais qui devraient leur être reconnaissants ne font aucun cas de cet héritage, et en viennent à les mépriser bêtement. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le Japon a envahi la péninsule coréenne (à l’époque, il n’y avait pas de division entre Nord et Sud). De nombreux Coréens ont été tués et dépossédés de leur territoire, ce que même l’état de guerre ne justifiait pas pleinement.

La défaite face aux Alliés a amené le Japon à faire profil bas face aux Américains, à se retrouver à la botte des États-Unis. Mais le Japon a beau faire profil bas devant les Américains, il conserve encore aujourd’hui, allez savoir pourquoi, une attitude de discrimination envers la Corée, en paroles comme en actes. Dans la société japonaise actuelle, cela se voit par exemple au travers des discriminations à l’endroit des Nord-coréens et des Sud-coréens qui cherchent un emploi ou veulent se marier avec des Japonais. Je trouve cet état de fait d’une bêtise affligeante.

Les Japonais ont aussi cette particularité que beaucoup d’entre eux souhaitent appartenir à la majorité et être du côté du plus fort. En d’autres termes, leur tempérament en incline beaucoup à penser qu’un avis différent, une manière de penser différente, est quelque chose d’anormal, de bizarre. Ils n’ont ainsi aucune honte à se laisser mener par les puissants (ceux qui ont du pouvoir ou de l’argent). C’est pourquoi aujourd’hui encore tant de gens ont une attitude discriminante à l’égard de la communauté coréenne du Japon, qui est en minorité et dont la position est fragile. Vous savez sans doute qu’actuellement, certains politiciens japonais idiots ont une attitude déplorable envers les Coréens. Je pense que c’est impardonnable et que ces gens-là sont indignes de faire de la politique.

Néanmoins, les Japonais ont récemment assisté au boom de la culture Hallyu[11][11] “Kanryû” en japonais. Le « Hallyu » est la vague de la culture coréenne du divertissement, qui atteint la Chine, le Japon et Taïwan à partir des années 1990 (ndtr)., qui a permis d’intensifier les contacts avec la culture, les arts et les sports coréens, de sorte que, même si c’est très progressif, je pense que les préjugés vis-à-vis des Coréens vont aller peu à peu en s’amenuisant.

Vous m’avez aussi demandé si les quartiers défavorisés existent encore de nos jours. Oui, ça existe toujours même s’il y en a moins qu’à l’époque.

D : Pourquoi avoir choisi de représenter les Coréens du Japon comme des momies, dans Pig-Chicken Suicide ? Dans la mythologie hollywoodienne, par exemple, la momie était un homme puni à cause d’un amour impossible, qui allait à l’encontre des règles sociales de l’ancienne Egypte. Dans The Mummy (K. Freund, 1932), le personnage joué par Boris Karloff est un “monstre” et un “méchant”, mais il est guidé par l’amour – à l’instar de bien des personnages de Noisy Requiem. Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt pour le point de vue des marginaux ?

YM : Ne vous méprenez pas, je ne voulais pas les représenter sous la forme de momies, je n’y avais même pas pensé, cette interprétation est complètement erronée. Ayant dit ceci, je vais maintenant tâcher de vous répondre.

Ce n’est pas la momie, mais ses bandages qui sont chargés de sens. Dans le film, les Coréens du Japon doivent dissimuler qui ils sont pour pouvoir continuer à y vivre. C’est pour exprimer cette dissimulation que j’ai fait couvrir leur corps de bandages. Ne vous méprenez pas sur mes intentions, je vous en prie.

Les exclus de la société et ceux qui vivent dans ses bas-fonds m’intéressent. C’est parce qu’il me semble que tous les problèmes de la société s’y trouvent concentrés. Je m’intéresse aussi aux personnalités complexées pour la bonne raison que tous ceux qui vivent à présent dans notre monde ont un complexe plus ou moins grand. Être complexé est le point commun entre tous les hommes.

Mes films ont globalement la forme d’une histoire d’amour. L’être aimé peut être aussi bien une personne de même sexe, un objet, ou même un parent, mais du moment qu’un être devient cher, quel qu’il soit, il me semble qu’on peut dire que c’est une histoire d’amour qui commence, et moi, alors, je raconte cette histoire. La société peut bien penser que ce sont des amours déviants, les intéressés ont pour l’objet aimé des sentiments purs, souhaitant seulement vivre heureux. A la fin du film, néanmoins, ils rencontrent l’anéantissement, en dépit de leurs efforts pour faire vivre leur amour. L’amour voué à autrui jusqu’à l’anéantissement est une chose merveilleuse. Et j’aimerais poser à tous cette question : « Vivez-vous avec quelqu’un à qui vous vouez de tels sentiments, un tel amour ? ».

D : Compte tenu du ton mélancolique de vos films, de leur souci de l’image plutôt que de l’intrigue, et du fait qu’il racontent des histoires d’amour impossible, bien des critiques que j’ai lues les définissent comme “romantiques” (“romanchikku”) – notion qui comprend plus ou moins l’aspect “lyrique”, “imaginaire” ou “émotionnel” dont je parlais. Mais, puisque ce terme de “romantique” a pour origine l’histoire de l’art européen et n’est guère japonais, je voudrais savoir ce qu’il signifie pour vous. Ce terme pourrait-il définir votre travail ?

YM : Je suis très heureux de savoir que le terme « romantique » a pu être utilisé pour qualifier mes films. Je considère ce terme comme le plus beau des compliments et je m’en sens très honoré.

Pour moi, en effet, le mot « romantique » renferme à la fois une émotion presque onirique de bonheur et un sens cruel. En d’autres termes, il renvoie à des réalités que la société perçoit comme antagonistes, comme le beau et le laid, le bien et le mal.

C’est pour cela que je décris dans mes œuvres des éléments et des événements antagonistes les uns par rapport aux autres. Ce faisant, ils se heurtent les uns contre les autres et c’est ainsi, à mon sens, qu’il en ressort quelque chose comme une vérité, une essence.

D : Vous avez dit avoir utilisé la métaphore du “poulet” et du “cochon” par rapport aux âges de la vie de l’homme, de l’enfance à son passage à l’âge adulte. Pourriez-vous développer ce point ?

YM : C’est une question difficile. Par là, je veux dire que c’est une image que je porte en moi et que, pour cette raison, il est très difficile de la faire partager, mais je vais tout de même vous répondre.

Lorsque l’on se moque des hommes, les animaux auxquels on les compare le plus souvent sont les poules et les cochons. Or il me semble que la poule a quelque chose d’enfantin, quand le cochon m’apparaît plus âgé. J’espère que j’ai réussi à faire passer cette image.

D : Dans Porcherie (1969), Pier Paolo Pasolini a utilisé les “cochons” comme métaphore à la fois d’un garçon qui ne veut pas grandir et du consumérisme. De manière générale, les cochons ont servi à une critique du capitalisme. Cette critique vous intéresse-t-elle ?

YM : Oui, cela m’intéresse. Je trouve que dans Porcherie, Pasolini utilise admirablement l’image du « cochon » pour décrire le capitalisme et le consumérisme. D’après ce que j’en sais, il était communiste et je crois que c’est précisément parce qu’il avait cet esprit critique très virulent à l’endroit du capitalisme qu’il a pu faire ce film.

Mais de nos jours, les pays communistes et socialistes sont réduits à un très petit nombre et les pays capitalistes sont devenus le centre du monde. Je ne suis pas en mesure de juger si c’est une bonne ou une mauvaise chose, mais quand on voit que le monde n’est pas en paix, on ne peut s’empêcher de penser que le capitalisme a lui aussi de graves problèmes.

Le capitalisme accorde la priorité à l’économie : « Chaque année, l’économie doit croître », nous disent les politiques, les businessmen et les économistes. Là-dessus, j’ai de sérieux doutes. Je pense plutôt que si chacun connaissait les limites qui sont les siennes, vivait sans porter préjudice à autrui, et si les hommes se respectaient et s’aimaient les uns les autres, ils seraient bien assez heureux comme ça. Mais ce n’est sans doute qu’un idéal. Je voudrais faire connaître à ces politiciens, ces businessmen et ces économistes trois des « Sept péchés sociaux » du Mahatma Gandhi. Je souhaiterais qu’ils en prennent connaissance et qu’avec cela, ils se jugent implacablement eux-mêmes. Ces péchés sont : pour le politicien, « la politique dénuée de principes », pour le businessman, le « commerce sans la morale » et pour l’économiste, la « connaissance sans caractère ». Gandhi les appelle des grands péchés sociaux.

D : En lisant vos entretiens, j’ai eu l’impression que votre souhait avec Pig-Chicken Suicide et Noisy Requiem était davantage d’évoquer les sentiments et les relations humaines que d’offrir un point de vue socio-politique. N’étiez-vous pas intéressé par la politique ? Avez-vous ressenti à cet égard une sorte de désillusion au moment de commencer votre travail de cinéaste, à la fin des années 1970 ?

YM : Lorsque je tournais Pig-Chicken Suicide et Noisy Requiem, je ne pensais pas y introduire des problématiques politiques. Mais comme mes films montrent des marginaux ou des gens méprisés par la société, les journalistes m’interrogent parfois sur l’arrière-fond politique et religieux qui se retrouve dans mes œuvres. Bien entendu, ce sont là des problématiques qui m’intéressent, mais si j’y réfléchis souvent, c’est seulement à titre privé. Je veux dire par là que quand je fais un film, le sort de ceux que la société exclut et méprise et qui luttent pour y vivre m’intéresse bien davantage.

Non, je n’ai pas eu de «désillusion politique» car de toute façon, je n’attends rien de la politique. Pour ce que j’en sais, les élites de presque tous les pays, à commencer par les politiciens, n’ont quasiment jamais fait de politique en regardant vers le peuple et en pensant au peuple. C’est ainsi que je perçois la politique, je n’en espère donc absolument rien. J’imagine bien que ces politiciens continueront éhontément à vivre leur vie, sans penser au peuple.

J’ai commencé à tourner mes films à la fin des années 70. À l’époque, j’avais l’occasion de rencontrer des gens qui avaient vu la défaite du mouvement des étudiants, mais je ne l’ai pas souhaité. Ils attiraient l’attention en utilisant la violence et comme je pense que le recours à la violence est une chose inadmissible, j’ai toujours refusé de voir ces gens-là. Et je ne crois pas avoir eu tort.

Depuis l’accident nucléaire de Fukushima, il y a deux ans, le mouvement antinucléaire est actif au Japon. Bien sûr, je prends moi-même part aux manifestations, aux meetings et aux conférences. Je pense que le nucléaire est un danger pour l’Homme et pour toute forme de vie en général, qui dépasse les enjeux de la politique. Lors des manifestations, on s’exprime tout en respectant les règles, sans jamais faire appel à la violence. Je souhaite que ça continue comme ça.

D : Vous avez fait partie d’un collectif de cinéastes nommé Kyôeisha : quels en étaient le but, les règles et la structure ? Quand et pourquoi le groupe a-t-il éclaté ?

YM : La perception que j’en ai est que Kyôeisha était un groupe de réalisation de films rassemblant pour l’essentiel des gens qui voulaient devenir réalisateur. En fait de règles, on avait établi que celui qui réalisait s’occupait de rassembler les fonds et que les autres membres travaillaient comme équipe de tournage. Comme on avait très peu d’argent pour les tournages, on utilisait principalement de la pellicule 8 mm. Bien sûr, quand on avait de l’argent, on faisait des films en 16. On s’est séparé quand les membres du groupe ont pu prendre leur indépendance comme réalisateurs.

D : Hara Kazuo était votre directeur de la photographie sur Pig-Chicken Suicide. L’avez-vous rencontré grâce aux activités du groupe Kyôeisha ? Comment était-ce de travailler avec lui ?

YM : Non, Kazuo Hara n’a rien à voir avec Kyôeisha. Nous nous sommes rencontrés quand mon équipe et moi avons essayé de trouver un chef opérateur. Vu le contenu du film, on s’est dit qu’il ferait bien l’affaire. Mon impression, inutile de le dire, était qu’il avait très clairement son propre univers.

D : Aimez-vous le travail de réalisateur de Kazuo Hara ?

YM : J’ai vu tous ses films. Et certains m’ont plu.

D : Quel est votre relation aux réalisateurs de la “Nouvelle Vague Japonaise” ? Je vois par exemple un point commun entre Noisy Requiem et Le Pornographe (introduction à l’anthropologie), de Shōhei Imamura (1966). Tous deux montrent un homme follement amoureux d’un mannequin tel qu’on en voit dans les vitrines… et l’inceste est un thème qui vous est commun.

YM : Pour moi, l’expression « Nouvelle Vague japonaise » ne renvoie qu’à Nagisa Oshima. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, je l’ai revu plusieurs fois et ça a été une expérience et des moments très précieux. J’en garde le souvenir presque comme un trésor.

Bien entendu, Shōhei Imamura est un artiste remarquable, mais je ne le considère pas comme appartenant à la « Nouvelle Vague japonaise.»

Imamura a en effet dépeint dans ses films un amour pour un mannequin et une relation incestueuse. Cependant, quand j’ai créé mes œuvres, je n’ai jamais pensé à ce cinéaste et à ses œuvres.

D : Mon amie Yoko, qui participe à la traduction de cet entretien, m’indique que votre page Wikipedia japonaise vous décrit comme grand amateur de bulletins météos. Est-ce vrai ?

YM : Oui, j’aime beaucoup la météo. En la regardant, je me dis par exemple: « S’il fait beau demain, je ferai ci. Si le temps est nuageux, je ferai ça. S’il pleut, je ferai autre chose.» J’aime également – ou même un peu plus que la météo – regarder le foot à la télé. Et je suis très heureux que des footballeurs japonais fassent carrière en Europe, où le football a une histoire et une tradition.

En fait, j’aime beaucoup penser au lendemain, ce que la météo aussi permet de faire à sa manière. Elle nous aide à imaginer plus de choses. Comme je le disais en réponse à la première question de cet entretien, j’aime vraiment l’acte même d’imaginer. C’est une chose qui m’intéresse beaucoup.

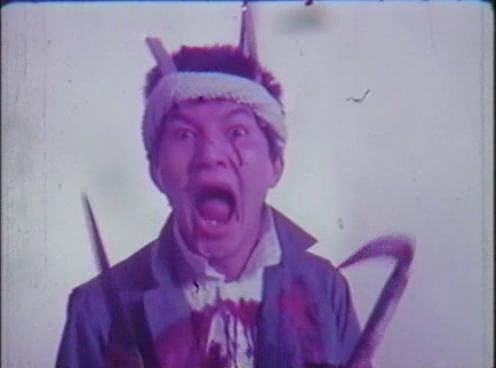

Les images en couleur sont extraites de Pig-Chicken Suicide et celles en noir et blanc de Noisy Requiem. La peinture, Le bœuf écorché, peinte vers 1925, est de Chaïm Soutine.