Au seuil de l’usine

A propos de La reprise du travail aux usines Wonder

Le film s’ouvre sur un calicot suspendu au-dessus d’un mur en briques : « Nous ne cédons pas, nous ne rentrons pas. » Il est 13h30, le 10 juin 1968. Le matin même, la reprise du travail à l’usine Wonder de St-Ouen a été votée à 560 voix contre 260. La caméra panote vers le bas, sur un attroupement qui continue de se former devant les portes de l’usine. Au milieu du brouhaha, une voix de femme émerge. Une coupe nous fait alors passer du plan d’ensemble, pris de l’autre côté de la rue, au cœur de l’action, de l’échange de paroles, spectateur parmi les spectateurs qui regardent et écoutent le long cri de révolte d’une ouvrière gréviste. Des bribes de conversations nous parviennent, nous distinguons les premières phrases : « Nous on ne la gagne pas notre vie ! » ; « Ce sera enregistré ça ?! » ; « Oui je travaille chez Wonder, justement ! »

Cette bobine de dix minutes tournée presque par hasard par un petit groupe d’étudiants de l’IDHEC est restée comme l’un des films les plus emblématiques de la période. D’abord, d’un point de vue historique, parce qu’il propose une condensation formidable des rapports de force du moment entre salariés et patronat, syndicats ouvriers et étudiants, partis politiques et mouvances d’extrême-gauche. Jean-Louis Comolli fait de ce film un cas exemplaire des pouvoirs fictionnels du direct : « Chaque personnage joue à ce point le rôle qui est le sien, dit les mots qui sont à tel point les phrases clés de cette grève qu’une irrésistible impression de malaise s’empare de nous. On sait on ne peut plus clairement que rien n’est « truqué » ; pourtant tout est à ce point exemplaire, « plus vrai que vrai », qu’on ne peut faire référence qu’au plus brechtien des scénarios, le document faisant effet de valoir comme produit de la plus maîtrisée des fictions. »[11] [11] “Le détour par le direct”, Cahiers du Cinéma n°209, février 1969, p49.

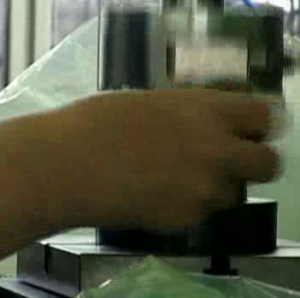

En 1996, Hervé Le Roux part à la recherche des personnages du film, et notamment de son héroïne, pour un exercice documentaire rare. [22] [22] Reprise, Hervé Le Roux, tourné à l’été 1996, sort en mars 1997. Un travail comparable avait été entrepris par Robert Bozzi pour Les gens des baraques, 1995. Bien qu’il ne retrouvera jamais cette mystérieuse ouvrière, son enquête éclaire d’un jour nouveau la scène saisie sur le vif. Dépliant de nombreuses virtualités passées, présentes et futures du film de 68, son film révèle, au gré des rencontres avec les témoins de l’instant ou de la vie à l’usine, comment cette scène filmée à l’improviste était déjà en réalité une « mise en scène » typique de Mai 68. En effet, la plupart des gens en présence, ceux qui en tout cas prennent la parole, ne sont pas des « Wonder » : plutôt des militants de St-Ouen, de la CGT et du PC bien sûr, mais aussi de l’UJCML locale. Wonder est alors une usine emblématique de la ville : une usine difficile où l’on entre à 14 ans, sans instruction ni qualification, où se côtoient vingt-deux nationalités (parmi les premiers à rentrer, des femmes et des Noirs), et où le propriétaire (la famille Courtecuisse) exerce un capitalisme tout droit sorti du XIXème, tant au niveau du contrôle rigoureux (horaires très stricts, contremaîtres sévères) que du rapport paternaliste avec les ouvriers (colonies de vacances pour les jeunes ouvrières et plus tard leurs enfants, ingérence dans la vie privée). « Cette usine c’était Zola ! » déclare à Le Roux le dernier témoin du film, le délégué CGT qui console l’ouvrière. L’un des seuls gros plans du film « Wonder » montre la main du contremaître incitant un ouvrier à rentrer en le poussant dans le dos, geste significatif des rapports de pouvoir entre la hiérarchie et les employés.

L’issue de la grève représente donc un enjeu certain pour les militants locaux. Sur place, tous sont « en mission », autrement dit en « représentation » : chacun est présent sur les lieux, précisément, pour jouer le rôle qui est le sien : les militants PC et CGT pour assurer la reprise du travail conformément aux accords signés ; les gauchistes pour tenter de l’empêcher ; et les ouvriers Wonder, dont seul un dixième était à l’origine de la grève avec occupation, sont déjà prêts à reprendre ou peu s’en faut. Ils ne sont ici que des figurants (ceux qui traversent la rue dans le plan introductif, ceux qui entrent par la petite porte à la fin). Les filmeurs eux-mêmes ont été contactés par une militante de l’OCI, Liliane Singer, sténo-dactylo dans les bureaux de l’usine. Leur présence sur les lieux est liée aux décisions de l’IDHEC suite aux états généraux, dont la principale est d’envoyer ses étudiants sur les lieux de conflit les plus proches. Malgré cela, le filmage sur le terrain est très différent de leur apprentissage pratique : c’est le premier plan-séquence tourné par Pierre Bonneau, plutôt habitué à réaliser des plans beaucoup plus courts. On peut donc penser légitimement qu’une rencontre entre la caméra et la prise de parole a eu lieu, que le caméraman a compris qu’il fallait saisir l’annonce de la reprise du travail et les discussions houleuses qu’elle provoquait dans leur continuité. Le plan-séquence capte ainsi la tension qui monte et se répand d’un côté, tandis que, de l’autre, des travailleurs retournent travailler, refermant, penauds, la parenthèse des semaines de mai, comme si rien n’était arrivé. La simultanéité, dans un même lieu, de ces dynamiques contraires donne au film une résonance unique.

Comme le précise une exclamation lancée dès son arrivée sur les lieux, la caméra est immédiatement remarquée par les acteurs. Sans doute s’en est-il fallu de peu pour qu’elle ne soit purement et simplement renvoyée. L’opérateur en avait d’ailleurs conscience, qui déclarera dans le film de Le Roux s’être senti à la limite entre l’observation et l’intrusion voyeuriste. En tout état de cause, les personnes en place ont conscience d’être filmées, et ajustent leurs réactions, leur image à ce regard, notamment car elles ignorent l’identité des filmeurs et l’usage possible du film. La présence connue de la caméra tend ainsi à cristalliser l’écart entre travailleurs, gauchistes et syndicats, incitant chacun à tenir sa posture, à jouer sa fonction jusqu’au bout et à représenter au mieux son organisation. D’où peut-être l’application apparente des personnages à « jouer » le discours en vigueur : voir en ce sens le ton didactique de Pierre Guyot, qui appuie la liste des acquis de la grève d’un index professoral, ou la mansuétude excessive des deux militants autour de la pasionaria ouvrière (bras autour des épaules, patience appuyée, voix doucereuse…). Si le plan-séquence, dans une optique chère à Bazin, permet de restituer fidèlement la courbe de tension propre à la situation et les rapports de force qui se jouent sur place, il est aussi évident que la caméra tend à exacerber la réalité filmée.

Reste à s’interroger sur les rapports entre la caméra et « l’héroïne » du film. Seul visage à être pris en gros plan (par un zoom), elle polarise l’attention du filmeur par ses coups de gueule successifs, mais sa conscience de la caméra est difficile à déterminer.[33] [33] Sébastien Layerle y voit une expérience de « ciné-transe ». On aura reconnu l’expression empruntée au vocabulaire de Jean Rouch. Elle désigne un état second dans lequel est plongée la personne filmée sous la conscience de l’action continue de la caméra (l’exemple type chez Rouch est la transe provoquée par le filmeur durant une danse de possession, dans Tourou et Bitti). Sébastien Layerle, Caméras en lutte en Mai 68, Paris, Nouveau Monde éditions, 2008. Une certitude, néanmoins, c’est qu’il ne faut pas entendre la parole de cette ouvrière seulement comme un « cri du cœur » opposé aux arguments « raisonnables » des représentants des institutions, et ce faisant la délester de sa dimension politique. Si cette jeune femme s’emporte, des sanglots dans la voix, elle exprime en premier lieu son dépit devant la fin de la grève et la façon dont le mouvement s’estompe, et ce qui l’attend derrière ces murs : conditions de travail d’un autre âge, vote probablement truqué, manque d’unité entre les travailleurs[44] [44] Ce que le film de Le Roux montre par ailleurs sans fard : les propos de cette femme ne font pas l’unanimité, même trente ans après. . Et le refus catégorique de « remettre les pieds dans cette taule ».

« Reprise du travail comme on dit repris de justice », dit Le Roux dans son film : rentrer à l’usine comme on rentre en prison après une permission, retrouver Wonder après le « wonderland » du mois de mai. Cette Alice (qui se prénommerait en réalité Jocelyne, ainsi que nous l’apprennent les dernières minutes de l’enquête documentaire) jette aux yeux et aux oreilles du monde l’autre côté du miroir, sortant du fond d’elle-même « des trésors enfouis d’expériences jamais dites. »[55] [55] Michel de Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Points essais, 1994, p41. À part elle, aucun des acteurs présents n’a vu l’usine de l’intérieur : elle crie au monde une situation vécue par toutes, mais jusqu’à présent acceptée sans broncher[66] [66] À plusieurs reprises, les témoins retrouvés par Le Roux insistent sur le fait que l’usine était terrible, mais qu’à l’époque, cela ne choquait personne, ou tout au moins que tout le monde acceptait cet état de fait comme une fatalité. . Pour Michel de Certeau, le mouvement de mai s’est caractérisé dans son essence par « la volonté de se constituer en « lieux de parole » qui contestent des acceptations silencieuses. » Il cite l’un des mots d’ordre du Mouvement du 22 mars : « dévoilement d’une insupportabilité et des mécanismes sources de cette insupportabilité, création d’un lieu où une parole qui rejette, qui refuse, est possible. » [77] [77] Ibid. p37.

Le lieu où se produit cette prise de parole est par ailleurs une scène typique de la parole ouvrière : l’esplanade devant l’usine. Lieu-frontière où s’effectue la métamorphose du travailleur en personne et de la personne en travailleur ; lieu, ici, où les grévistes redeviennent des salariés. Frontière aussi à laquelle s’arrête très souvent la caméra, comme le montre le film de Harun Farocki, Les travailleurs quittent l’usine[88] [88] Je me permets de renvoyer à deux textes écrits sur l’essai de Farocki, Les ouvriers quittent l’usine (1). Archive et imaginaire historique : un usage du passé pour comprendre le présent et Les ouvriers quittent l’usine (2). De l’idéologie à l’esthétique : causes et conséquences d’un travail invisible. Farocki faisait de cette place devant l’usine une scène politique essentielle, lieu du passage entre espace public et privé, lieu privilégié de revendications et de dialogues entre syndicats et salariés : dans un extrait de son essai filmé, des syndicalistes allemands diffusaient des vers de Maïakovski, depuis l’esplanade d’une usine Volkswagen, atteignant les salariés au-delà des murs de l’usine. Les Medvedkine de Besançon feront de même : dans Classe de lutte, le premier fait d’armes de Suzanne est de s’adresser individuellement au collectif d’ouvriers pour en appeler à l’unité dans le mouvement. Si depuis la Sortie des usines Lumière, le cinéma n’a fait que répéter cette même image des ouvriers quittant l’usine, « comme un enfant répétant ses premiers mots pour s’en assurer la primeur » [99] [99] Commentaire de Farocki. , une forme possible de l’action politique aura ainsi été de contester cette frontière entre travail et loisirs, producteur et individus, notamment par une parole faisant déborder la vie dans le travail et le travail dans la vie.

Daney et Le Péron ont donc raison de voir dans ce film militant l’envers de la vue initiale des Lumière[1010] [1010] « En mai 68, le travail reprend, les syndicats font semblant de crier victoire. Aux usines Wonder aussi tout rentre dans l’ordre. Soudain une femme ose se révolter, elle dit qu’elle ne veut pas reprendre le travail, que c’est trop horrible. Un étudiant de l’IDHEC est là avec une caméra et un magasin de douze minutes. Il enregistre la scène. Ce petit film, c’est la scène primitive du cinéma militant, La sortie des usines Lumière à l’envers. C’est un moment miraculeux dans l’histoire du cinéma direct. La révolte spontanée, à fleur de peau, c’est ce que le cinéma militant s’acharnera à refaire, à mimer, à retrouver. En vain. » Serge Daney et Serge Le Peron, Cahiers du Cinéma n° 323-324, mai 1981. . Dans ce regard de la classe dirigeante sur les travailleurs regagnant leur vie de loisirs, regard que le cinéma a reconduit un siècle durant, s’exprimait la conception capitaliste du travail, théorisée par Taylor : le travail comme moment de souffrance compensé par des moments de loisirs et de consommation. Ce qu’immortalisent les étudiants de l’IDHEC aux portes de l’usine, c’est la contestation de cet ordre établi, dont les semaines de crises ont ébranlé la certitude. Aux paroles de la jeune femme, les syndicalistes objectent des gains matériels certains, la hausse de 10%, les pauses et les vacances. Mais cette maigre victoire est totalement inconciliable avec la teneur de sa parole : aux mots d’ordre des formations syndicales, elle oppose ce qu’elle vit tous les jours. Ce qui se dit ici, peut-être pour la première fois, c’est l’intolérable du travail quotidien, présentée comme une expérience limite. Un nouveau type de cinéma militant s’annonce : un cinéma qui donnera la parole non plus aux cadres syndicaux, aux discours des appareils (cinéma de 1936 type La vie est à nous), mais aux ouvriers qui partageront leur expérience de l’usine, des grèves, du militantisme naissant. C’est l’expression de cette parole issue d’une expérience, d’un vécu intolérable qui fait de Reprise du travail… un « film révolutionnaire » : « parce que c’est un film terrifiant, qui fait mal », écrit Rivette en septembre 1968 [1111] [1111] Rivette, Cahiers du Cinéma n°204, septembre 68, p20 : « C’est un film fascinant, mais on ne peut pas dire qu’il soit mobilisateur, ou alors par le réflexe d’horreur qu’il provoque. […] Vraiment, je crois que le seul rôle du cinéma c’est de déranger, de contredire les idées toutes faites, toutes les idées toutes faites, et les schémas mentaux qui préexistent à ces idées : faire que le cinéma ne soit plus confortable. » Notons que le même problème est relevé dans un contexte inverse par Serge Toubiana, à propos des images de mai : « il est vital pour le pouvoir en place de montrer que mai 68 est digérable » Serge Toubiana, « Le pouvoir parlé (2) », Cahiers du cinéma n°256, février-mars 1975, p11. Le défi d’un cinéma politique serait de produire des images « d’indigestion », inassimilables ni par les centrales syndicales et les partis, ni par le pouvoir en place. . Un film irrécupérable, une parole libérée qui ne peut être « reprise » [1212] [1212] Même dans le film de Le Roux, la fille lui échappe, et avec elle son expérience, sa colère. Il ne peut que tourner autour de ce centre absent, que chaque témoin commente sans jamais l’épuiser. . Une expérience qui échappe à toute circonscription de circonstance. Un refus de la représentation aussi : cette parole conteste les appareils car ils ne parlent plus le même langage. Pour Badiou, la conclusion principale à tirer de Mai 68 est l’échec de la forme-parti. La question centrale est alors de savoir quelles formes donner à la discipline politique émancipatrice ?[1313] [1313] Alain Badiou, préface à son texte de juillet 1968, « Brouillon d’un commencement », repris dans La Revue Documentaires n°22/23, 1er trimestre 2010.

C’est en cela qu’on peut parler de « scène primitive » d’un nouveau mode de cinéma militant, d’une nouvelle visée d’un cinéma politique, moins directement idéologique, et plus centré sur l’expérience (dont l’un des sommets serait par exemple Avec le sang des autres, et son récit de la lente destruction de l’homme par la chaîne). Le rôle de ce cinéma marginal sera d’inventer un langage à-même de dire cette expérience ouvrière qui échappe aux cadres et aux structures, et qui, pour cette raison, ne dispose pas encore d’un langage propre pour se dire.[1414] [1414] Michel de Certeau, op. cit., p44. Selon Certeau, les événements fixent, « d’un point de vue épistémologique, une tâche nouvelle à chaque discipline, devenue par lui indissociable d’une relation pédagogique, c’est-à-dire d’une relation à l’autre. »[1515] [1515] Ibid., p49. Du groupe Dziga Vertov aux groupes Medvedkine, en passant par l’expérience d’Armand Gatti à Sochaux-Montbéliard, les rapports entre le cinéma et les usines vont témoigner de cette prise de conscience du travailleur comme « autre parlant », « [refusant] de s’expliquer comme ils sont expliqués ». Dans un même geste sont renvoyés dos-à-dos domination économique et culturelle, par des travailleurs revendiquant le droit de parler en leur nom. Ainsi de la réaction des travailleurs de la Rhodia-Céta filmés par Marker dans A bientôt j’espère, dénonçant dès le débat suivant la première projection le « romantisme » du cinéaste ; ainsi encore de Godard et Gorin qui, dans Tout va bien, mettent en scène une ouvrière qui ne se reconnait pas dans le discours de sa collègue racontant par le menu l’horreur de sa condition à une journaliste. Ces deux exemples indiquent deux directions (parmi d’autres) pour inventer un langage allant à l’encontre de ces dominations. D’un côté, la dissémination de l’appareil cinématographique, rendue possible par le direct, arrive à point nommé pour diffuser une expérience du travail et une parole populaire inédites : un cinéma « souterrain » recueille une parole majoritaire et pourtant inaudible, et propose aux ouvriers d’apprendre à se dire eux-mêmes. De l’autre, les expérimentations godardiennes font de la parole un enjeu de recherche majeure, par les incessantes adresses à la caméra et l’omniprésence d’une voix-off, et chaque film se présente en définitif comme un work-in-progress vers la construction d’une voix et d’une image justes. Ces deux modèles ayant en commun de chercher à constituer les marges où s’écrira « ce qui ne se disait plus dans le texte. »