Cinéma du Réel, 2015 #2

Juste une fraction du Réel

Pour sa 37è édition, le Cinéma du Réel a fait le choix d’enrichir son parcours déjà dense de rétrospectives. C’est pourquoi, en défrichant la Compétition, le festivalier avait le sentiment, renouvelé mais rare, de venir moins « faire son marché » que de prendre la mesure d’une histoire de la création documentaire en pleine élaboration. Qu’est-ce qui fait que l’on prend sa caméra pour filmer, parfois seul, le monde qui s’offre à soi dans tout son tumulte et sa démesure ? Et comment ce regard peut-il trouver à s’ordonner et prendre forme ? C’est la même question simple que repose chaque année le festival dans sa manière fractale de rendre l’épiphanie de la percée documentaire, avec sa programmation tout en arborescences. Tout à ce geste de cinéma, très vite se forment des questions qui, tels des palets qu’on jette dans la vaste marelle de la programmation, mettent à l’épreuve l’amplitude de regard à laquelle celle-ci nous invite.

Une question a pris forme à travers trois films de jeunes réalisateurs qui marquent la coïncidence entre premier geste de cinéma et intime. Trois premiers ou seconds films qui sont chacun une manière singulière de documenter une intimité, une sensibilité autre par laquelle vient se déployer tout un monde et prendre forme le réel pour, en retour, fonder un point de vue, affirmer une manière de voir. Des uns aux autres et d’eux à nous, spectateurs, l’étonnement, au cœur de la Compétition que proposait le Cinéma du Réel, sera venu de ce que la découverte de ces jeunes cinéastes fut aussi celle de figures qui prennent la forme de nos sentiments pour en devenir des incarnations inattendues mais identifiées, manifestations d’une affection qui fixe en nous la forme de ces films. Trois films, donc, pour trois jeunes cinéastes dont la particularité est aussi d’avoir trouvé ancrage auprès de figures de l’obsession..[11][11] Ce texte fait suite au compte-rendu écrit par Gabriel Bortzmeyer, Ballades.

Trouver son point de vue. Strange Particles. En un plan d’ouverture, Strange Particles (Strannye Chasticy) du Russe Denis Klebeev, lauréat des prix Jury Jeune et Joris-Ivens, pose magistralement ce qui s’impose comme le premier enjeu du geste documentaire, la rencontre. C’est un essaim de mouches en bisbille, surgi du néant, qui nous désigne une silhouette : Konstantin, rentrant des courses, parle au téléphone et pose les termes d’une équation de physique quantique qu’il se donne à résoudre. Cette image est une énigme, car s’y fait jour le sentiment que le jeune homme ne serait pas au téléphone mais s’enregistrerait, seul, ce que le film ne démentira jamais. L’étrangeté d’emblée posée n’est pas encore acquise, pas encore évaluée. Si la première partie qui donne à voir Konstantin dans l’espace de sa maison en rase campagne s’avère le point de départ d’un récit d’initiation, elle en est la cellule, l’unité que s’attache à déployer concentriquement le film : une insoluble solitude au cœur du monde. Ses gestes, toujours compris dans le flot incessant de ses raisonnements, font basculer l’espace ordinaire de sa cuisine, de sa chambre, en une sorte de révolution intérieure qui pose Konstantin comme la mesure, soudain possible, du champ de particules du monde. De la manière la plus inédite et bouleversante qui soit, Denis Klebeev, seul et en caméra portée, élabore ainsi son film comme une équation dont chaque scène reposera l’inconnue. Après 31st Haul, déjà sélectionné en 2013, ce deuxième film l’impose comme une révélation de Cinéma du Réel, au même titre que le Congolais Dieudo Hamadi avec Examen d’Etat l’an dernier – soit l’émergence de deux cinéastes-cadreurs intuitifs.

Ce monde, Konstantin l’habite si bien que l’invisible surgit et se met à faire palpiter les cadres : la musique qu’il écoute quotidiennement dans sa cuisine retrouve toute sa qualité de vibration, voire de nudité de l’âme, en renaissant à travers ce visage de trentenaire encore si juvénile dont les descriptions, la sensibilité, recomposent le plan en une sphère d’écoute et de résonances. Konstantin voit bien au-delà, autrement que nous : il voit les moustiques qui bourdonnent, véloces et nombreux, dans sa cuisine et qu’il chasse à coups de lampe à pétrole. Il a trouvé son point d’accès à cette réalité autre du monde. Ce plan dont on ne se remet pas, tant chaque passage de la flamme semble trouer l’image pour y faire sourdre une vertigineuse réalité inconnue, est le premier sommet d’émotion du film, et donne, incidemment, un cousin russe à l’inoubliable Yang-Yang qui photographiait les moustiques dans Yi-Yi d’Edward Yang.

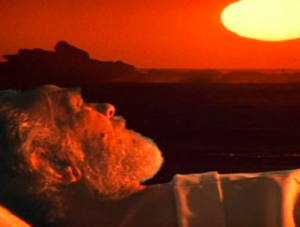

Il faut le contexte d’un camp de remise à niveau en physique pour, non plus mesurer le monde par la solitude de Konstantin, mais la sonder, elle, en retour et découvrir, avec une empathie que le film s’attache à nous rendre toujours plus profonde, combien elle est immense. Les tentatives de Konstantin pour transmettre sa compréhension du monde aux garçons qu’il chaperonne créent des moments de burlesque. Dans un instant de complicité, il trouve une manière d’expliquer le principe quantique à partir des préoccupations sexuelles de son élève, tandis que la dépense qui est la sienne, à vouloir intensément faire partager ses vues, fait trouver à Klebeev des compositions sans cesse déchirantes et drôles. C’est, par exemple, lors de la réunion préparatoire du camp, un gros plan du visage obstiné de Konstantin dont le cadre se redouble par celui du bras boudeur et ennuyé de son élève qu’il sermonne. Une scène, surtout, parvient, en un deuxième sommet d’émotion après celle des moustiques, à cristalliser l’intensité de son sentiment du monde. Une plage, le crépuscule bleu, une fête et « My heart will go on » font soudain rayonner sa solitude. En détourant doucement, concentriquement, la silhouette de Konstantin touché par la chanson, Klebeev creuse l’espace d’une émotion, tournoyante – un chavirement titanesque : le plan, ivre de la tristesse infinie de son personnage, tant le profil solitaire que fixe Klebeev fait vibrer le monde en une sphère affolée, s’achève dans le fracas des vagues. Dans ce mouvement pour le figurer, la silhouette de Klebeev lui-même se confond un instant avec celle de Konstantin, révélée subrepticement par un des spots lunaires de la fête, et l’émotion, ainsi démultipliée, engage tout entier le spectateur dans cette trace furtive du cinéaste, en un alignement saturnien personnage-cinéaste-spectateur.

Attaché à ciseler cette silhouette, Klebeev est finalement gagné par elle. Car Konstantin, qui intègre depuis le début sa présence en lui adressant ses réflexions, retourne sa solitude vers lui, en l’interpellant, dans un geste saisissant de surprise et de désespoir qui fait le troisième renversement du film – celui d’une confession. Étranger aux grappes d’adolescents, ce monde-ci «ne l’inspire pas », il ne peut « rien y créer » car il ne « le comprend pas » ; il se sait hors de lui. Dans l’espace étroit du couloir, traversé de loin en loin par des jeunes filles en pyjama, une brèche se crée pourtant : l’un des élèves de Konstantin, grand échalas aux pectoraux dévoilés, lui reprend la parole pour finalement avouer ses propres défaillances. L’incompréhension dont témoignait Konstantin se rejoue mais, dans le hiatus qu’instaure le garçon, Konstantin a cette fois créé une cellule dynamique, de vérité possible des sentiments, dans laquelle l’élève s’est engouffré. Strange Particles exemplifie la beauté singulière de l’œuvre documentaire qui tient là, dans le changement impromptu du cours des récits, qui bouge les lignes et déjoue les mouvements parfois trop réglés qu’on cherche dans la fiction (l’unité finale). Konstantin restera seul, rien n’y fera, avec son ordinateur qui fait briller d’un nouvel éclat le clair de lune sur la plage. Nulle ultime amitié conciliante, nourrie d’espoir. Ce qui s’est mesuré à travers lui, par la tentative de saisir une certaine immensité du monde qui fait retour en chaque chose, aura fait résonner l’incommensurable solitude qui est la sienne.

Nocturnes. Tournoiement de l’émotion : c’est aussi ce qu’est allé chercher Matthieu Bareyre[22][22] En janvier dernier, nous avions publié Autre chose que le cinéma, un manifeste de Matthieu Bareyre. dans la nuit de l’Hippodrome de Vincennes avec Nocturnes, premier film présenté en Compétition française qui en a remporté la mention spéciale ainsi que le Prix de l’Immatériel. Si Matthieu Bareyre était un ami cinéaste, avec Nocturnes, il est devenu un cinéaste-ami. Tout comme Klebeev se place dans le hiatus poétique entre un garçon solitaire et le monde, Bareyre choisit de s’installer dans la brèche qu’ouvre le lieu de Vincennes : celle de la fascination pour les images, et de sa figure-reine, l’écran. Ce qui apparaissait seulement comme un détail dans plusieurs films en compétition se révèle ici le nerf de la guerre, comme si tous les autres s’étaient contentés de laisser passive et pauvre – parce qu’intérieure – cette relation nouvelle à l’imaginaire (pêle-mêle, un Autrichien en détention chez lui par bracelet électronique et qui fuit sa mère dans Helikopter ; les Marines en permission dans Killing Time,…).

En filmant ce lieu de tradition populaire, le projet consiste à rencontrer ses nouvelles figures pour y comprendre une imbrication des corps et des écrans qui fait le cœur de nos vies, et a configuré la forme moderne de l’hippodrome, devenu vaste fabrique d’images. La méthode : raccorder les contraires, confronter la fabrique d’images « Vincennes » à ses spectateurs ; opposer la logique d’aliénation à une fronde possible en son sein. Tout commence par un raccord trouvé : celui par lequel se lient le coup de « cravache » de Safir, parieur invétéré, et la jouissance dans la pression des manettes du monteur des images de Vincennes. Vertige de la jouissance lancée comme une furie, le film creuse ainsi le lieu par les puissances de désir des êtres qui le peuplent et renvoie l’émotion à sa pure giration, brisant ainsi l’impératif d’un réalisme social attendu sur les figures prolétaires qui s’y découvrent, pour laisser place à l’imaginaire de corps contemporains qui posent comme possible la mesure d’un commun et fiévreux frisson, des personnages aux spectateurs.

C’est dans le regard fébrile de Safir, qui précède le carton du titre, que plonge le film. La pulsion devient la plus précieuse des valeurs, elle est l’unité de mesure de Nocturnes, par laquelle se sonde d’abord la vacuité immense du « lieu de spectacle sans spectateurs » qu’est devenu « Vincennes », vaste vaisseau désormais irrigué par les diodes bleues et désespérément inépuisables des écrans qui diffusent les courses, devenues obsolètes en elles-mêmes. Les chevaux de courses, figures vivantes autrefois investies par l’impressionnisme, ont pris la forme spectrale d’images numériques aux pixels entêtants qui assaillent l’oeil et dont le fourmillement se supplée au souffle des bêtes. La vie des courses est ailleurs et, dans le lieu, quelque chose s’est déplacé, a muté sous une forme dont le film tire toute son étrangeté et son ambivalence. C’est pourquoi Nocturnes n’est pas le document du monde hippique et du jeu qu’a déjà réalisé Frederick Wiseman avec Racetrack.

Non, Nocturnes nous invite à prendre la place de spectateurs dont le spectacle n’est plus celui de la vie même, mais littéralement d’un plasma, d’une nébuleuse de l’écran, fantôme qui rend ici lointain ce qui est pourtant proche. C’est toute l’étrangeté de cet espace aux rapports inversés, déréglés. Dès les premiers plans, le spectacle des chevaux disparaît sous les lumières et le dispositif omniprésent de son enregistrement. Dans la « nef », sous les yeux des derniers joueurs qui viennent encore occuper les gradins et les tables à disposition, un réseau d’images circule, se redouble, jusqu’à embuer la clarté de la vitre qui les sépare du spectacle au-dehors ; des sons se recouvrent ; un flot de sensations brutes et inextricables pour ne signifier plus qu’une information : gagné ou perdu. Ampoules LED à fond, musique d’ambiance ininterrompue, ubiquité des écrans – faites vos jeux. Le lieu, déserté pour les paris en ligne, s’est ainsi creusé son propre abîme. Enregistrer cette mutation, c’est alors, pour Bareyre, faire le choix d’un geste de cinéma épris de contradiction, se placer dans la brèche exacte de l’ambivalence : c’est mesurer ce qui, par ces forçats au grand jour de la gagne, se redistribue dans le lieu, de la vie à l’automate, de l’âme au système. C’est témoigner d’une aliénation, et de sa défaite possible au cœur même de chaque plan. Ainsi, Nocturnes donne à voir les machines s’animer, telles les caméras volantes arachnéennes, bolides abstraits, ou la caméra aux airs chevalins, mais aussi un peu engin astronomique, que manipule une opératrice. L’espace se révèle possédé par les myriades de reflets dans les surfaces réfléchissantes et diaboliques du mobilier de Vincennes, tel l’hôtel Overlook de Shining. C’est encore ressentir toute la puissance d’envoûtement du lieu dans la membrane bleu aquatique de la vitre, étincelante de toutes les lumières du vaisseau, et figure de tactilité retorse tendue entre les deux formes de spectacles. Les nappes de musiques elles-mêmes planent comme une psyché ambiante. Tout, dans le lieu, est frappé de spectralité, à l’instar de la vie ectoplasmique des verres et des bouteilles de plastique qui écument à l’avant-plan des cadres sur les joueurs. Le monde lunaire de Vincennes, tout en phosphorescences, génère ses formes de vie chimériques, non sans merveilleux.

La chimère, c’est celle, surtout, des corps appelés à tirer leur jouissance de l’image. Filmer Vincennes n’a d’autre but que de détacher les corps, les visages qui éprouvent l’entre-deux précaire d’être placés ainsi entre veille et rêve. Depuis le reflet bleu qui s’imprime, telle une lentille, sur l’œil de Kader, figure centrale du groupe de joueurs, il s’agit de fixer l’expression de la fascination ; jusqu’à la décomposition des visages, comme dans la seule scène résolument tragique du film, où sa copine lui propose en vain de sortir. C’est aussi trouver, plus profondément encore, la faille par laquelle abolir une manière de dévaluer une puissance toute affective au profit d’une vraisemblance de la distinction, de la distance de classe, où Kader, Safir, Belka et Mehdi seraient assimilés à des vies bien identifiées, où leur passion ne serait qu’une lubie, un symptôme social. Une scène de conversation autour de smartphones pèse ainsi de tout son contrepoint comique en regard du manège des paris, déconnecté du monde. Qui sont ces joueurs importe peu tant que prévaut, comme jamais, leur désir d’investir ce champ d’action. S’ils existent en ce lieu, par-delà le désordre de leurs vies qui les déposent là et que Bareyre veut déjouer avec eux, c’est comme l’expression élective d’une jouissance générale, comme inventeurs de gestes, de jeux de langage libres dont le film se fait tout entier le conducteur, et plus encore, le commutateur en puissance cinématographique – du heurt, du revers, de l’éclat. Nocturnes est, ni plus ni moins, un cheval au galop, qui va très vite, repose sur des ellipses profondes et oblige en réalité le spectateur, inversement, à décélérer toujours plus son regard, pour atteindre, au cœur des images, les raccords intimes de l’histoire d’un groupe de garçons pris dans le jeu. C’est un régime esthétique à double vitesse qui s’instaure entre l’intensité de la vie dans l’immersion et la critique dans le montage.

Nocturnes, ce sont donc des gestes, des mots, une diction – un flow, comme il s’en trouve rarement dans le cinéma français. Pas un dialecte expert de turfiste, à décrypter, mais une trame réellement poétique où achoppent, en s’entrechoquant, des mots d’une nouvelle sonorité. Parmi les derniers à investir encore ce qu’ils nomment amoureusement leur « saloon », Kader, Safir, Belka et Mehdi ont toute latitude pour faire exister autrement le spectacle qui se dérobe à nos yeux, le faire revivre de toute sa vitalité perdue. La vitesse des chevaux, si magnétique, a migré dans les corps débridés des joueurs. Paliers de jouissance, les courses sont des scènes de « cravache » où se libèrent des corps livrés à un pur plaisir physique. Les hommes se transforment en chevaux, et l’hypnose, à rebours de la fascination, naît de la manière dont la jouissance se met à rebondir, du son des galops aux joueurs jusqu’aux opérateurs des images. Par cadres fixes, parfois en contre-plongées épiques, le film donne toute sa force au décollement fantasmatique des corps. Chacun reprend ainsi le spectacle à sa mesure : si Kader s’impose, c’est par la manière dont tout s’est intériorisé en lui, comme un enfant, mais Safir est un jouisseur, adepte de tirades, qui s’enivre de ses rêves à coups de mantras. Dans l’un de ses monologues, il atteint une lucidité goguenarde qui lui fait filer toute une métaphore du travail comme un exorcisme au cœur même du triomphe. Tous plus gourmands de leurs mots les uns que les autres, Kader, Safir, Belka et Mehdi se refilent « les chocos », dont on se souviendra comme le mot de passe de la jouissance.

La modernité à laquelle appartient Nocturnes n’est plus celle de la vitesse du siècle dernier ; c’est celle d’une ubiquité au cœur du monde, et des chimères qui en naissent. En se plaçant dans la brèche d’une coexistence, d’une interpénétration du lieu et des hommes, Matthieu Bareyre réaffirme la relation comme figure élective de pensée du monde, contre celles de la partition et de la crise. Si la vie l’emporte, par des visages vainqueurs arrachés à l’abîme, tout à leur puissance expressive, Nocturnes quitte Vincennes sur un reflux de l’émotion. Dans un épilogue magistral, d’une fraîcheur étourdissante, qui fait revivre, par le revers, tout le souffle perdu des courses, c’est le monde tel qu’il ne va pas de soi qui revient à nous.

Trouver son point de vue : Suite et fin. Aller chercher ceux auxquels on ne pense pas, ou ceux que l’on porte en soi sans leur donner toute leur mesure, ceux que l’on trouve et qui, depuis leur point, ouvrent les mesures d’un monde que l’on peut alors reconnaître comme le sien – ce travail commun à Klebeev et Bareyre a rendu à l’empathie toute sa profondeur de vue. À leurs gestes s’ajoute celui de Clémence Diard pour son film de fin d’études en section Montage de la Fémis, L’amie d’Amélie. Posant la question de l’intime dans le documentaire par le biais du home movie, le film, qui était présenté en Compétition Courts Métrages, se donne comme la rencontre enfin advenue entre la réalisatrice et sa sœur, Amélie, qui est autiste. Enfin advenue, car c’est bien le cinéma, par les gestes de cadrer, de zoomer, de construire le temps, qui lui permet de faire exister la vie toute fantasmatique d’Amélie. En visite durant une absence de sa mère qui vit tout près d’Amélie, la réalisatrice découvre que la vie de sa sœur est construite sur une amitié impossible avec Christine, l’esthéticienne. Une figure surtout imaginaire qui est une clé d’expression pour Amélie, et son moteur d’action. En offrant sa présence derrière la caméra comme horizon de projection aux élans inquiets et impérieux de sa sœur, c’est un monde qu’ouvre Diard, où le désir d’altérité prend les formes drôlatiques et enchantées du quotidien. Ainsi, quand Amélie appelle, elle tient son téléphone comme un objet auquel elle s’accroche de toutes ses forces avant de le claquer sans conclure, tandis que c’est penchée sur son poste de radio qu’elle parvient le plus souvent à exprimer ses sentiments à sa sœur. Diard retient ce qui résiste à l’entropie : une porte mal fermée, plutôt qu’Amélie qui s’en va ; les yeux soudain vifs évoquant une boulangère un peu mégère ; sa place, même maladroite, au milieu des danseurs qu’elle fréquente chaque semaine. La raideur de l’autisme se fait expressive dans le choix des cadres déictiques. Le malaise du handicap est déjoué pour en rendre l’ambivalence de regard sur le monde. Tout entier geste de compréhension, le film tire sa puissance de la simplicité de relation instaurée qui permet à la réalisatrice de trouver une frontalité de cadre au regard d’Amélie, avec ses pupilles rondes et noires braquées comme des planètes mystérieuses. Pour donner de l’écho aux mots de sa sœur, Clémence Diard module ainsi sa voix hors champ (sans jamais se révéler à l’image), et fait comprendre la différence entre la retenue, arbitraire et finalement ostentatoire, et la réserve, plus fine et intriquée, par laquelle ajuster son point de vue. Cette tension fait d’ailleurs quelquefois manquer le point à Diard, tant le film semble s’être construit à l’écoute. Traversé par une certaine joie, il métamorphose Amélie en personnage de comédie sentimentale, puisque c’est « son projet qu’elle monte », elle aussi, « sur Christine » – jusqu’à la dissipation, au retour de la mère, d’un rêve qui avait trouvé son existence.

La réussite de L’amie d’Amélie est de se poser comme la projection de son personnage, et non comme dispositif valant pour lui-même. Trop souvent, l’intime suppose une confrontation forcenée de points de vue qui ne se comprennent pas ou s’auto-suffisent. C’était le cas d’Une partie de nous s’est endormie de Marie Moreau, où la jeune femme investit les fantasmagories d’un ancien braqueur, à la vie brûlée, en un face-à-face déambulatoire qui n’est qu’un échange de bons procédés : la réalisatrice a son personnage ; l’acteur-personnage, son public. La mise en scène ne renvoie qu’à elle-même, et n’ouvre pas de tiers imaginaire, seulement deux fantasmes qui tentent de se rejoindre. La rencontre au cœur du documentaire, c’est celle du spectateur avec un autre que lui-même, à l’écran, qui se constitue en personnage, en double insolite de ses rêves. Mais c’est aussi celle, en premier chef, du cinéaste lancé dans le monde qui se place depuis un point qu’il se donne à lui-même. Konstantin, Kader, Safir, Belka, Mehdi, Amélie : moins que de l’« attachement » dont on parle souvent, immédiat mais un peu passif, c’est bien plutôt de l’amicalité qui surgit dans le jeu des émotions, ce que Werner Herzog, par exemple, n’a cessé de mettre au cœur de ses rencontres aux quatre coins du monde. Le geste documentaire a cette faculté de détourer des figures réelles comme des alter ego, des « daemon » de fantasmes et d’obsession.