FID Marseille, 2018

L'envers des solitudes

Difficile de rassembler la programmation de la 29ème édition du FID Marseille sous une quelconque bannière, tant le festival s’applique depuis plusieurs années à rompre les lignes entre les genres, les écritures et les formes. D’aucuns s’agaceront de ce que cela entraîne nécessairement de la part du spectateur une confiance aveugle dans les choix de programmation et une disponibilité à toutes les expériences du regard — quand par exemple le catalogue donne en guise de résumé d’un film qu’il est une « luxueuse leçon de choses qui nous entraîne généreusement dans le buisson du regard et de l’avenir des existences sur notre planète ». D’autres se féliciteront au contraire de ce que le FID a su instaurer, dans le paysage des festivals dits « documentaires », l’un des rares espaces de défrichage et de découverte des écritures contemporaines et des auteurs de demain. Peu importent les controverses entre les thuriféraires d’un cinéma attaché au réel comme une tique à sa proie et ceux qui préfèrent célébrer l’entremêlement et la confusion des écritures, le FID ne croit qu’aux puissances du cinéma qu’il n’a de cesse d’invoquer depuis presque trente ans[11][11] J’emprunte le titre de cet article au magnifique texte de Marie Fabre, qui lit cette expression dans les écrits d’Erri de Luca sur le communisme vécu.

De cet appétit jamais rassasié pour les formes les plus innovantes, sans ligne éditoriale exclusive, attentif à la création et fidèle aux auteurs, l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens, président du festival jusqu’à sa disparition en janvier dernier, était peut-être le symbole le plus évident. Hommage lui était rendu à travers une rétrospective intitulée « Le livre d’images », dans laquelle un photographe flânant dans la solitude des rues de Taipeï — Double Reflection, premier film du Taiwanais Wang Chun Hong — croisait des lecteurs de Proust, proches ou inconnus filmés depuis 1993 par Véronique Aubuy dans Proust lu, réunion qu’aurait dû conclure le nouveau film quasi-éponyme du facétieux Jean-Luc Godard, qui fit faux bond comme à son habitude. Deux figures de femmes, deux icônes, antinomiques mais non exclusives l’une de l’autre, composaient les principales rétrospectives de cette édition : d’un côté, une actrice-monstre qui s’est illustrée dans tous les genres du cinéma de fiction et dont la stature n’a guère d’équivalent aujourd’hui, la Française Isabelle Huppert ; de l’autre, l’Américaine Edie Sedgwick, muse d’entre les muses, intronisée et sans cesse réinventée par le cinéma de Warhol. La succession des films dessinait le portrait d’actrices dont ni la présence ni le jeu ne se réduisent à la vision d’un metteur en scène, et dont le travail éprouve la forme indistincte des états de corps entre l’acteur et le personnage. On pouvait en profiter pour (re)voir les films de Warhol sur copies argentiques et retrouver Huppert chez Tonino de Bernardi (Médée Miracle) ou Patricia Mazuy (Saint-Cyr).

S’il y a bien deux traits qui caractérisent nettement la geste éditoriale du FID, ce sont la découverte et la loyauté, la prospection des nouveaux territoires du cinéma et la fidélité à des œuvres qui sont associées à l’histoire même du festival. De cette double identité peuvent se réclamer les films les plus remarquables de la compétition : déjà récompensé à deux reprises pour son portrait-paysager de l’ancienne membre d’Action Directe, Nathalie Ménigon (La prisonnière du Pont aux Dions, 2006), et un film spleenesque d’été adolescent (Julien, 2010), inlassable médiateur de l’œuvre de Guy Gilles auquel il a consacré un documentaire et un ouvrage, Gaël Lepingle remporte le Grand Prix de la compétition française avec Seuls les pirates, fiction donquichottesque rejouant la lutte des rêveurs contre les pragmatiques. Ceux-ci parlent la novlangue écolo-charitable d’un réaménagement urbain qui rationalise et standardise sous couvert de restructurer des quartiers populaires. Ceux-là leur opposent la poésie anarchique de leurs bicoques et théâtres de fortune, ports d’attache de tous les arrachés de la vie, dirigé par Géro, furieux homme de théâtre réduit au silence par un cancer qui lui ronge les cordes vocales mais ne le laisse pas moins vitupérant. Entouré d’un équipage de contrebandiers, trafiquants en tout genre et de son neveu imberbe, visage d’enfant dans un rêve de pirates qui rappelle le John Mohune de Moonfleet, Géro a le verbe haut et le goût de la joute. Mais le jeune Léo, viré de la fac pour avoir mordu un flic en période d’Etat d’urgence, n’est pas dupe de la comédie sociale qui se joue entre ces deux théâtres, celui du pouvoir et celui des artistes : « Les mots ont un sens », rappelle-t-il à son aîné. Comme presque tous les films de Lepingle, cela se passe à Orléans, et les paysages et personnages de cette France populaire racontent les luttes ordinaires et les petites résistances à l’heure de la néantisation des espaces politiques. Le talent de Lepingle consiste à ne jamais renier la puissance romanesque de ses personnages sous prétexte de la difficulté de leur quotidien, non plus qu’à faire basculer l’ironie bien sentie des situations dans la comédie absurde, à la façon de Claude Schmitz dans Braquer Poitiers. Farce grandiloquente portée par l’improbable bonne entente d’un propriétaire de Carwash, le placide Wilfrid, et de ses deux séquestrateurs belges aux airs de faux durs, le film de Schmitz décline comme des gammes les variations de l’ennui estival de cette communauté abandonnée à son sort dans un village perdu. Là où Lepingle laisse ses personnages exister pour eux-mêmes et leur confère une verve sans pareille, Schmitz les ramène à quelques clichés bien amortis — un bourgeois gentilhomme provincial jamais à court d’aphorisme, deux braqueurs pieds nickelés, des jeunes du coin forcément teubés, et des pin-ups qui n’ont que l’appât du gain en tête. Cela donne une série de saynètes plaisantes, plans fixes en argentique joliment cadrés mais dont l’enchaînement mécanique s’écoule comme le flot verbal de l’incontinent Wilfrid.

On peut toutefois se réjouir de ce que des comédies grinçantes trouvent place dans le paysage francophone, à l’image du décapant En fumée, de Quentin Papapietro, opéra comique où l’on chante faux et fable farfelue sur le désenchantement d’un pays néo-libéral. On y suit les tribulations amoureuses d’un poète mélomane qui veut monter son Orphée à l’opéra en hommage à la jeune femme qui l’a éconduit, et celles, hasardeuses, de deux amis cinéphiles engagés sur des chemins politiques diamétralement opposés — l’un écrit maladroitement des pamphlets anarcho-gauchistes, l’autre se passionne pour la fange antisémite de Céline dans Bagatelles pour un massacre. Une facture DIY — tous les dialogues sont post-synchronisés et les chansons en prise directe — confère toute sa saveur à ce film résolument à contre-temps : moins portrait d’une jeunesse romantique en quête d’idéaux que peinture irrévérencieuse de la France de 2015 (on pense un peu à La France de Serge Bozon), dont le personnage le plus savoureux reste sans nul doute le grotesque Jean-Philippe Macron, agent immobilier de son état et cousin de celui qui n’est encore qu’un fringant ministre de l’économie en quête d’idolâtrie. En Fumée emporte moins pour sa trame narrative un peu rebattue (le désarroi amoureux d’un côté, le duo comique de l’autre) que pour la vivacité de sa mise en scène et de ses dialogues. On a aussi le bonheur d’y croiser Eugène Green, auquel cette troupe d’acteurs et amis doit beaucoup, et même le génial Jean-Louis Costes dans une scène de covoiturage désopilante. On rêve de voir comment Papapietro transplanterait ses truculents personnages dans la France macroniste de 2018.

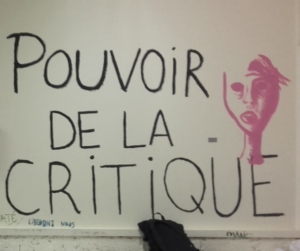

Déceler les paradoxes temporels à l’œuvre dans les commémorations nationales, c’est tout l’enjeu de Ne travaille pas de César Vayssié. En contre-point des célébrations molles du cinquantenaire de Mai 68, le cinéaste questionne au présent l’héritage de la contestation de Mai à travers le quotidien de deux jeunes artistes étudiants aux Beaux-arts, qu’il a filmés une année durant. Dans un montage vertigineux accordé à un beat hypnotique, Vayssié élabore quelque chose comme une archéologie des signes et des gestes d’une époque où la violence le dispute à l’absurdité : des images glanées sur internet déplient la chronologie plutôt sinistre des actualités politiques et sociales de mars 2017 à mars 2018, tandis que les deux amoureux inventent un art de la performance qui serait comme une réponse à ces temps sans espérance. Le silence que leur impose le film — l’esthétique est définitivement celle du clip — nous rend curieusement leur présence d’autant plus intime. On peut trouver le tout un peu foutraque, dans la saturation d’images d’un montage tous azimuts produisant de la sidération plutôt que de l’attention, on peut aussi regretter que le couple d’artistes ne conteste pas à un moment donné l’autorité du cinéaste pour investir eux-mêmes l’espace de la réalisation ; il n’empêche que Vayssié reste l’un des rares cinéastes aujourd’hui à mobiliser avec une telle virtuosité la composition des images et des sons, le travail des corps dans l’espace et les simulacres du spectacle médiatique. En miroir d’UFE (Un film Événement), présenté deux ans plus tôt au FID, Ne travaille pas continue de questionner les formes de l’engagement, dans l’intime comme dans le politique, à une époque où les possibles sont systématiquement niés ou renvoyés aux échecs de l’histoire. Mais « la véritable image du passé se faufile devant nous », écrivait Benjamin.

Autre jeunesse, autre pays : dans la nuit noire d’une campagne près de Tel Aviv, de jeunes hommes se retrouvent et se racontent. Dans Tonnerre sur mer, premier film de Yotam Ben-David, l’intimité offerte par l’obscurité, seulement transpercée par les éclats lumineux des portables et des feux de camp, se joue des échelles et des repères. La nuit forme l’écrin d’une parole qui dit d’abord les souvenirs et les amours, avant que de confesser à demi-mots le poids des devoirs et des dépendances. Quelque chose de la banalité du monde se déchire par le biais de ces paroles confessées à la nuit. Intimité et aliénation forment aussi le canevas du portrait d’une cam girl dans Flesh Memory de Jacky Goldberg. D’incarnation, il est assez peu question tant le désir s’y réduit au fantasme des internautes que Finley Blake, à l’abri dans sa maison de banlieue d’Austin, nourrit dans des mises en scène gentiment sensuelles. De la solitude assez glaçante de cette femme qui n’a presque plus de contact physique avec d’autres êtres humains, Goldberg ne fait pas simplement l’argument d’une vision cynique d’un auto-entreprenariat symbole de l’aliénation des temps présents. Il insuffle du mélodrame dans le portrait de celle qui raconte aussi ses blessures et son combat pour récupérer la garde de son enfant. Mais, peut-être parce qu’il voit trop en Finley une Stella Dallas moderne, peut-être parce qu’il est lui même un peu amoureux de son personnage, Goldberg nous prive de la singularité de cette femme en nous donnant dès le premier plan du film tous les éléments dramatiques de son existence (l’illusion d’un bonheur domestique avec la mère et l’enfant attablés ensemble, rêve de conformisme qui plane ensuite sur tout le film). À l’opposé de Flesh Memory, Mitra, de Jorge Léon, n’a de cesse d’ouvrir et de répercuter le destin singulier de son personnage éponyme vers celui d’autres aliénés en d’autres lieux. L’histoire de Mitra, psychanalyste iranienne arrêtée et internée par les autorités de son pays, croise alors celle de malades mentaux en France qui témoignent des préjugés qui pèsent sur eux et des conditions de leur internement. Que le portrait de cette femme soit l’occasion d’une réflexion plus large sur la folie procède d’un parti pris original, mais qui oblitère les différences de contextes politiques et culturels dans lesquels ces vies et ces drames se jouent. La vraie réussite du film tient plus au nouage entre l’opéra et le récit documentaire (à la manière dont Before We Go, le précédent film du cinéaste, opérait la rencontre des corps dansants et souffrants), à travers les incursions géniales d’une compositrice et d’une chanteuse lyrique dans l’économie narrative du film, superbe mise en abîme de la tragédie de Mitra.

Au fond, presque tous ces films se demandent s’il existe un envers des solitudes, une manière d’être ensemble, à deux ou à plusieurs, dans des mondes qui fabriquent de l’isolement et de l’enfermement. S’il ne devait rester qu’un film pour clore le bref aperçu de cette édition, ce serait sans doute le bouleversant premier — et dernier — film du Chinois Hu Bo, An Elephant Sitting Still. Adapté d’une de ses propres nouvelles, cette fresque profondément mélancolique de près de quatre heures croise les solitudes de personnages englués dans le piège d’existences aussi grises que le brouillard pollué qui pèse sur leur ville industrielle du Nord de la Chine. Cette chronique romanesque empreinte de fatalité évoque un mélange de Charles Dickens et de Béla Tarr — qui fut d’ailleurs l’un des maîtres de Bo à l’occasion d’un atelier en Chine et dont l’influence est sensible aussi bien dans la tonalité affective que dans la structure narrative du film. Cette structure repose sur la scansion des morts qui déclenchent l’implacable mécanique de l’honneur et de la honte : Bu, voulant défendre son ami au lycée, provoque par inadvertance la mort d’un garçon, dont le frère aîné, Cheng, gangster local, se trouve obligé par sa famille de chercher réparation. Dans sa fuite, Bu croise l’un de ses voisins, un vieil homme que ses enfants voudraient envoyer à la maison de retraite pour profiter de plus d’espace dans l’appartement où ils logent tous ensemble. Les destins de ces trois hommes croiseront encore celui de Ling, lycéenne dans le même établissement que Bu, dont la relation avec l’un de ses enseignants est révélée sur internet. La trajectoire de chacun des personnages, enfermés dans des cadres sans profondeur de champ et poursuivis dans de longs travellings, décrit la recherche d’une échappatoire qu’ils ne trouvent jamais, sinon dans l’épiphanie d’une vision finale qui semble, l’espace d’un instant, matérialiser un rêve. C’est beau comme un poème de Cesare Pavese.

En été, il y a certains après-midi

où les places elles-mêmes sont vides, offertes

au soleil qui est près du déclin, et cet homme qui vient

le long d’une avenue aux arbres inutiles, s’arrête.

Est-ce la peine d’être seul pour être toujours plus seul ?

On a beau y errer, les places et les rues

sont désertes. Il faudrait arrêter une femme,

lui parler, la convaincre de vivre tous les deux.

Autrement, on se parle tout seul. C’est pour ça que parfois

il y a des ivrognes nocturnes qui viennent vous aborder

et vous racontent les projets de toute une existence.

***

Lecteurs et lectrices fidèles ou infidèles,

Débordements a le grand plaisir de vous annoncer la préparation d’un premier numéro papier. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre édito ainsi qu’à la page Ulule qui vous permettra de pré-commander un exemplaire. Par avance merci pour votre soutien.