FCDEP, 2023

Some would like to rage

Pour la 25e édition de son Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, le Collectif Jeune Cinéma a repris sa savoureuse formule en trois axes : d’une part, une trentaine de films contemporains, courts et moyens, réunis au sein d’une compétition internationale ; d’autre part, une section thématique plus libre nommée Focus, orientée cette année autour du sport (avec en prime une invitation au collectif poétique Nux Vomica au Consulat Voltaire) ; et enfin, des programmations pour les jeunes publics et des séances dédiées aux films de très jeunes cinéastes (-15ans et 15-17,9 ans). Autant dire qu’il y avait des choses à voir (près de 90 films « différents » et/ou « expérimentaux »), des réflexions à partager, et du monde à rencontrer, au cinéma Le Grand Action (et autour), entre ces 11 et 15 octobre 2023.

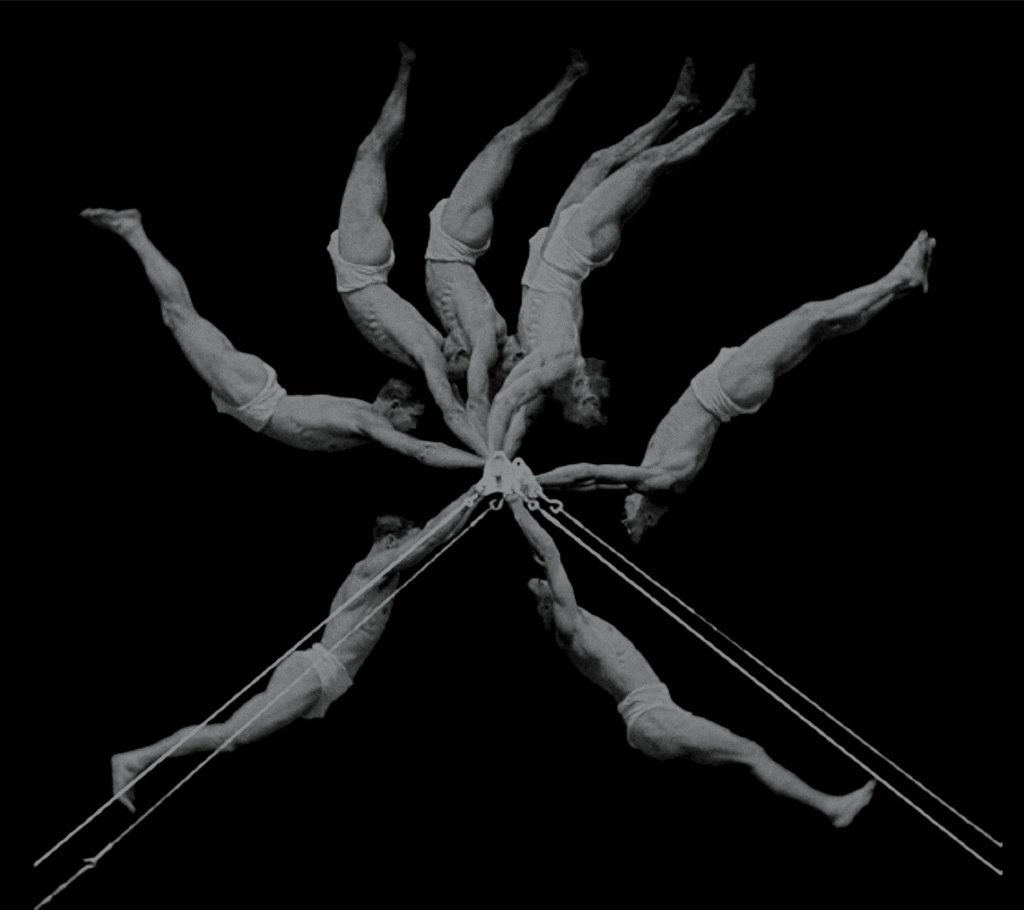

Une image chronophotographique de Georges Demenÿ (collaborateur d’Etienne-Jules Marey) a pris la place des vagues troubles et abstraites des années : un athlète fait le tour d’une barre de gymnastique. L’édition de cette année se ponctue de séances sportives, les programmes Focus entrecoupent la compétition : des mi-temps tantôt dédiées à la question de la capture du geste ou de l’effort, tantôt plutôt grotesques ou ludiques, des formes de récréations physiques pour faire un peu plus s’échauffer les rétines. On comprend vite que cette annonce picturale très académique, empreinte de sérieux historique et scientifique, est aussi mâtinée d’ironie. Depuis Demenÿ, l’image du sport est devenue bien autre, conditionnée par la télévision, resculptée par les technologies numériques (de l’intérieur comme de l’extérieur), et l’idée moderne du sport et son idéologie ont connu bien des critiques et des reformulations… Qu’est-ce que le cinéma a à répondre à cela ? À lui opposer ? Beaucoup de films programmés prennent dès lors pour base le détournement des images sportives dominantes (télévisuelles), en les remontant, en les commentant, en en retravaillant la matière, en les rejouant… Il y a une saveur à ce décalage, à ce démantèlement des règles sportives. Le geste cinématographique peut alors se recomposer, et le motif sportif devient pour lui un sujet idéal, animé, vibrant, sur lequel faire ses gammes (on en revient à finalement Demenÿ).

Mais les films les plus captivants de ce programme demeurent probablement ceux pour qui l’occasion sportive réelle est l’endroit d’émotions cinétiques et poétiques plus absolues. Ainsi a-t-on pu voir SPACY (1981) de Takashi Ito résonner de toutes ses forces, transformant son anodin gymnase en exercice frénétique de l’image. La stop motion vive et ciselée, typique du réalisateur, nous fait ainsi parcourir et reparcourir l’espace dans une logique axiale (pouvant rappeler certains mouvements de caméra chez Michael Snow, mais à une vitesse obsessionnelle) qui nous ramène à l’exercice sportif lui-même, aux circulations coordonnées des sports collectifs, aux pressions sur une manette, un clavier, aux mouvements sur un tapis de Dance Dance Revolution, et plus généralement, aux matrices où peut se déployer l’exercice de nos réflexes. En faisant dialoguer des films comme Back & Forth de Snowet Drill de Ito, ou SPACY et Wavelength, on comprend très bien comment le mouvement chez Ito revêt une dimension beaucoup plus sportive, et moins structuraliste, davantage dans le fait d’être traversé·es par une expérience esthétique stimulante que dans celle de traverser une structure esthétique questionnante. Cette abstraction poétique très ordonnée succédait à l’abstraction beaucoup plus désordonnée et tragique de Konrad & Kurfurst (2014) d’Esther Urlus, où l’héroïsme du cavalier Konrad Freiherr von Wangenheim, vainqueur de l’or aux JO de Berlin (1936) malgré sa chute de cheval, est questionné (Konrad ayant officié, plus tard, pour l’armée nazie). L’action de sa chute, reconstituée en found footage d’après d’anciens métrages équestres, n’est ravivée que pour être davantage noyée et dissoute dans les émulsions successives qui s’emparent de l’image.

Deux souvenirs plus forts, et plus documentaires, sont liés aux films poétiques de Bogdan Dziworski. A few stories about Man (1983) d’abord, portrait du dessinateur Jerzy Orłowski, dont la vie et le handicap en font un homme d’action : plusieurs séquences sportives s’enchainent avant de le voir dévoué à la tâche créative, tendu jusqu’au moindre nerf pour parfaire son trait. La sensibilité de la caméra, attentive au moindre de ses gestes, et donc, au moindre de ses rictus, à la moindre de ses expressions, rend, par la concentration partagée qu’elle convoque, chaque accent de ce film existentiel profondément impactant. L’effort derrière chaque trait se met à paraître. Cette parabole nous questionne sur notre rapport à la création, et cette conjugaison des efforts converge vers la silhouette de ce Sisyphe bien déterminé. Hockey (1977), présenté quant à lui le dernier jour (lors d’une carte blanche au critique, programmateur et historien Federico Rossin), nous offrait ce qui avait pu, jusque-là, manquer un peu : des vues subjectives hallucinantes, à hauteur de palet, une mise en scène proprement cinématographique d’un événement sportif, dont l’artifice contribue à la représentation vive et animée d’un véritable « esprit de match ». De quoi sonder la nature plus profonde de ces affrontements, ce pourquoi nous les regardons, pourquoi nous y prenons part, bref les enjeux de ce spectacle étrange : ces règles que nous fixons arbitrairement pour se dépasser et s’affronter. Hockey n’interroge pas que la catharsis ou l’esprit de compétition, mais plus largement l’événement sportif comme fait et pratique sociale par le prisme sublime de ce sport de glace, des collisions des crosses et des corps.

Si ces pépites, parmi d’autres, étaient sources d’une vraie réjouissance, le programme semblait peiner, dans sa globalité, à répondre en profondeur à ses propres perspectives. Sans doute n’en avait-il pas l’objectif ? Il demeure questionnable que cette programmation, plus détendue que les années précédentes, semble être assez peu consciente de se situer dans l’agenda des Jeux-Olympiques de Paris. Son décadrage, faisant s’illustrer le sport dans un angle qui échappe beaucoup à la question des fédérations (et des autorités sportives), se prêtant souvent au loisir (pour celleux qui l’exercent, ou bien parce qu’on le regarde), a quelque chose de politique, évidemment, revendiquant « un autre sport », une autre vision, moins structurée, plus ouverte, accessible, anarchiste, mais se faisant, il fuit précisément la question qui semble être essentielle dans une telle échéance (Paris 2024) : qu’est-ce que le sport en tant que structure sociale et politique normative ? Qui peut faire du sport ? En quoi et de quoi le sport peut-il être une vitrine ? Quelles critiques peut-on faire à l’esprit de ces compétitions ? À leur prétention internationale ? Que peut-on, face à tout cela, avec une caméra ? Il y a bien eu quelques réponses mais cette programmation, concentrée sur l’anecdotique (ce qui pourrait être agréable dans d’autres contextes), en vient un peu à éluder son propre sujet. Sans demander de cette programmation qu’elle soit exhaustive, ce qui est impossible, il me semble qu’elle aurait pu véritablement trancher pour un axe plus fort, plus vif, plus « différent ». Le visionnage de Super-8 Girl Games (1985) d’Ashley Hans Scheirl et Ursula Pürrer (savoureux ping-pong de sel d’argent égratigné) n’a fait que relever l’amertume des questions non posées, laissant à ces corps autres (féminins, queer, trans) le maigre espace de leur auto-représentation, ludique mais surtout critique et ironique, pour dialoguer avec un programme trop souvent centré autour d’athlètes masculins assez sûrs d’eux, cultivant leur corps ou perfectionnant leur geste. Tout était finalement résumé dans le brillant Mutiny (1983) d’Abigail Child présenté lors d’une des premières séances, où l’artiste conçoit une syntaxe radicale dans laquelle s’enchaînent les images fragmentaires de femmes dans diverses situations : une manière de traduire les limitations de discours et d’expressions qui bornent les existences féminines, une manière de tenter de les rompre dans un langage d’opposition. Encore sommes-nous cantonnées à construire le terrain de notre émancipation par des films aux marges d’une programmation dont nous sommes les tokens et les mutines.

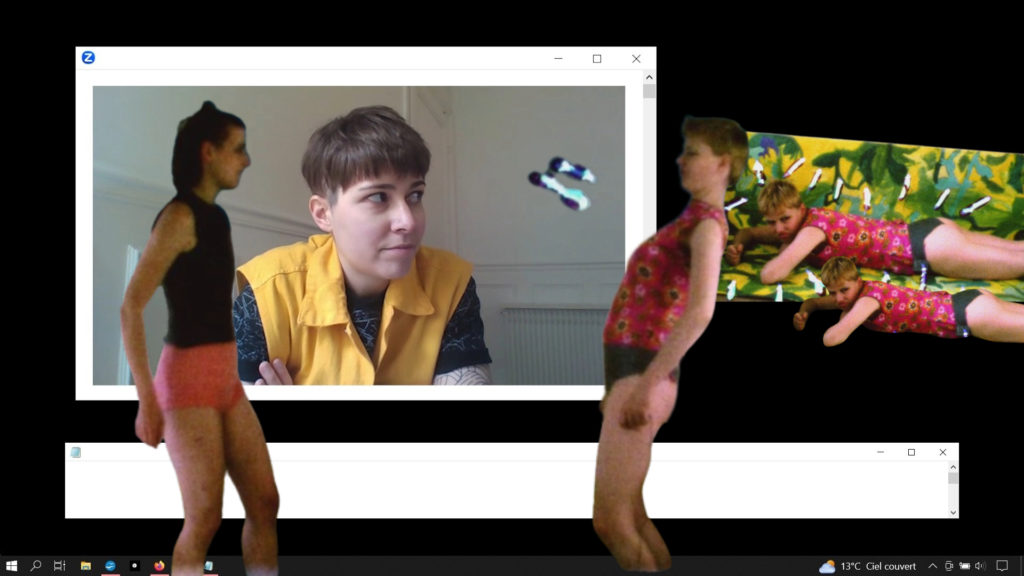

Dans son film I Would Like to Rage, présenté en compétition, Chloé Galibert-Laîné ne tentait pas un geste si différent : tendre vers l’expression authentique d’une colère. Les modèles d’expression ou de suppression des émotions générées par les éducations et le conditionnement de genre féminins étaient également sondés par le film Golden Headacher de Niina Suominen, lui-aussi en compétition, qui abordait davantage les répercutions et les schémas générés par ces éducations, notamment dans des contextes d’agression. Mais Chloé Galibert-Laîné propose une étude plus subjective, au sein-même du foyer de ses émotions, partant de la « rage » imaginaire d’un joueur de jeu de rôle pour examiner l’état trop virtuel de sa propre colère, peinant à voir le jour, et pour envisager ce qui peut, ou non, à la mieux conduire – comme le processus d’identification, et la figure de Leslie Knope dans la sitcom Parks and Recreation, l’un des rares gifs très répandus de femme en colère. Si le sujet se présente dans une forme typiquement galibert-laînéenne (un desktop film sur les intersections entre la virtualité des images et le réel touchant à nos processus d’appropriation et de subjectivation), la façon dont Chloé apparaît, confiné·e dans la fenêtre de visualisation de sa webcam, résonne semble-t-il d’une façon relativement nouvelle – déjà captive, de fait, d’un certain contrôle social. Si à la fin de Watching the Pain of Others (2018) iel se faisait presque prendre au piège par l’effectivité de son empathie et la viralité des images partagées par des youtubeuses persuadées d’être atteintes par la maladie de Morgellons (un syndrome parasitaire en réalité fictif et hallucinatoire), iel prend cette fois-ci à revers cette actualisation d’un état virtuel, faisant de l’empathie et de l’expérience de sentiments et de réalités fictives un vecteur d’émancipation. Cette viralité des images, dont Chloé Galibert-Laîné s’est évertué·e à dresser des portraits critiques et constructifs, devient aussi le terrain d’une mise en réalité de fictions queer et féministes : le vecteur d’une expression authentique de soi. Si le film semble tourner à la simple blague, c’est précisément parce qu’il ne cherche pas à être crédible : il ne s’agit plus de faire croire (comme on croit à ce joueur de jeu de rôle pour qui il suffit de déclamer d’une voix grave « I would like to rage. » afin d’entrer dans un état de colère convaincant, sans même avoir à la jouer) mais de convoquer, ou plutôt d’invoquer (puisqu’on parle de jeu de rôle), c’est-à-dire, pas seulement rendre possible ou crédible, mais rendre réel. C’est probablement ce qui peut créer un malaise : le hiatus entre l’émotion jouée et sa réalité, la distance entre Chloé et l’expression authentique d’une colère… Difficile de ne pas voir, dans cet échec heureux et cet engagement radical, l’un des gestes les plus directs de cette compétition, une forme de spontanéité neuronale, de nudité de soi, dont la trivialité (trop souvent regardée de haut) demeure l’endroit d’une pertinence assez géniale. Ce bouillonnement intérieur n’appelle qu’à un futur bouleversement des formes, et ce simple film ne saurait tout satisfaire, mais il a quelque chose d’une détonation.

s’invitent sur l’écran d’I would like to rage de Chloé Galibert-Laîné, par Camille Simon Baudry

Être radicalement soi, c’est aussi étudier, dans un mouvement assez spinozien, les frontières intérieures qui nous conduisent à être d’une certaine manière, ou, autrement dit, qui nous déterminent. Voilà qui semble être précisément ce qui anime, mais d’une autre manière, Signal GPS perdu de Pierre Voland, film sur le « désir d’absolu » et le « désir absolu », de ces feux vifs intérieurs qui appellent à la prise en confiance de soi, de son corps, de son esprit. On comprend, à travers cette exploration costaude et sublime des paysages du Jura, combien ces recherches répondent d’un même mouvement, profond, où le protagoniste semble chercher à se perdre (géographiquement) pour mieux discerner ce qui l’entoure : le battement de son cœur dans le froid troublant des reliefs, les rencontres animales, les notifications du portable, le signal, tout ce qui se manifeste… « Nous souhaitons la vérité, et ne trouvons en nous qu’incertitude. » avertissait Blaise Pascal. Le dispositif narratif en trois entités identifiables (textes courtois en vieux français lus en voix-off apparaissant à l’écran / interface de l’application de rencontre / traversée des montagnes) a presque tendance à trop isoler ces trois topoï dont le point de rencontre est pourtant si fort : il y a un plaisir à l’hybridation qui aurait pu s’exaucer bien davantage si les formes tendaient à se confondre un peu plus, comme les sentiments se confondent. Mais la dislocation fragile et obstinée de ces rencontres en fragments trop timides pour se conjuguer a aussi pleinement son sens : ainsi demeurent, imparfaits, nus et profonds, ces continents d’incertitude.

La proximité très immédiate de ces formes plastiques avec leurs auteurices (qui souvent fait que ces films sont « expérimentaux » ou « différents ») nous amène à plonger dans les pores troubles de ces territoires subjectifs, dans ces entre-deux voraces qui catalysent notre attention, tant pour s’en libérer que pour s’y abandonner. Le doute y est plus qu’ailleurs permis. La création de ces territoires complexes passe par des effets formels, dont la profondeur varie selon la dévotion avec laquelle ils sont exécutés. Un certain renouveau des techniques analogiques semble passer par l’usage oxymorique de son grain, servant à donner de la corporalité à des dispositifs explorant la virtualité, chose que l’on retrouve beaucoup au sein de la compétition (Cénotaphe, Zero Woods of the Wild Place, egosurfing…), l’un des plus aboutis étant peut-être Here & Elsewhere de Bram Ruiter, quelque part moins maniéré, plus personnel, mekasien, dans une forme de réalisme quantique qui ne tient que sur une maigre corde : l’eau comme ficelle d’une intuition laminaire. Cette tendance répond bien sûr à la profusion de ces formes de récit au sein de la production expérimentale numérique, familière des sursauts techniques et des téléportations. Mais si l’effondrement des espaces matériels et psychiques semble caractériser un très large courant de la création expérimentale contemporaine, il est fréquent que l’expression de ce qui caractérise cette prise de liberté ne soit pas profondément épanouie, laissant souvent l’impression que cette dernière est avant tout habitée par un désir de (se) déstabiliser. Ce sentiment de déstabilisation est un sujet en lui-même (il y a du sublime dans ces pertes de repères) et cela doit nous dire quelque chose de notre époque. Ces symptômes du contemporains ne sont pas si malheureux, mais ils peuvent tendre à égarer et confondrela vivacité créative d’un festival pourtant assez unique. Sommes-nous ainsi perdu·es ? Sommes-nous si loin de nous-mêmes ?

Les rappels cinétiques fondamentaux de certains films ont permis d’impulser au cours de cette compétition une tension plus cinématographique, moins apparentée aux productions audiovisuelles du monde de l’art contemporain. Oxygen de Karel Doing, un « film d’action moléculaire » au gré des oxydations de la pellicule et de sa rencontre avec des brins d’herbes, rappelait Stan Brakhage par son processus expérimental presque traditionnel, ses exercices de visions, son rapport primitif à la lumière. Un processus qu’on peut prétendre peu innovant mais qui demeure riche de variations et d’ancrages. Ce film-reflet, miroitant quelques actions chimiques à la surface du visible, préparait quelque part les détonations électriques des ombres nuageuses peuplant le film d’Aurélie Percevault À quelle distance tombe la foudre ?. En deux fois moins de temps, il agitait encore davantage nos rétines, transmettant son sentiment d’alerte, le frémissement du ciel, le sublime des orages, sans doute aussi se déployait l’effet des couches irrégulières de sa bobine qui sonorisaient le film de tremblements saisissants : tout comme les éclairs, le tonnerre n’arrive jamais vraiment là où on l’attend. Ce grondement de la matière résonnait quelque part avec la tempête de résistances proposée par Jacques Perconte dans Silesilence, creusant son sillon impressionniste dans un décor plus que jamais propice, la ville de Rotterdam : un territoire industriel où l’eau de l’estuaire ne cesse d’être chamboulée et où l’essence et les fumées se confrontent à l’immanence des structures. Loin des brumes épaisses mais paisibles d’un tableau de Paul Signac (qui a lui aussi peint le port de la ville), Perconte flirte davantage avec les inquiétudes du monde parfois transmises par Monet dans les agitations qui percent sa peinture. Celles-ci se conjuguent chez Perconte, de manière plus expressive, en alertes climatiques, lancées dès l’introduction sous la forme assez claire d’un poème questionnant l’état du monde et des scénarios à venir, lancé dans le noir avant de se confronter à l’autorité semble-t-il imperturbable du plus gros port d’Europe. Cette perturbation et cet orage viennent rapidement se saisir de l’image en en révélant la nature (numérique) et la manufacture, troublant nos visions par des étalements de formes et de couleurs poétiques et angoissants, sous la composition de Julien Desprez, appelant définitivement à une autre manière de voir.

Du fait du surgissement des pixels dans des techniques apparentées au datamoshing, on peut être tenté·es de rappprocher Silesilence du film de Joris Guibert Datavision, également en compétition, qui partage la même application à la représentation transcendée du processus même de « vision numérique » opérée par nos caméras. Ce dernier, beaucoup plus empreint d’une aspiration spirituelle, se rapprocherait davantage du travail de Stan Brakhage (Comingled Containers par exemple, ou surtout ses films peints à la main) ou de Toshio Matsumoto (avec Everything visible is empty, White Hole, Shift ou Ki or Breathing) de par son exercice assez habité du figuratif/défiguratif, questionnant le visible, le « voir » et l’interprétation des signes.

The Secret Garden (Nour Ouayda)

Difficile de taire l’évidence des deux films qui ont sans doute dominé cette compétition par leur richesse, leur intensité, par leurs grondements absolus d’entre l’obscurité planante des signes de la mort et le rayonnement de la lumière, dont la chaleur minuscule console à peine le poids du mystère qui nous ombre. D’abord The Secret Garden de Nour Ouayda.

On pourrait penser son grain fantomatique sous l’augure méditerranéenne de Beyrouth, et reprendre les mots de Sollers pour Pollet, « on est pris dans ce théâtre de milliers d’années », « une mémoire inconnue fuit obstinément vers des époques de plus en plus lointaines […] et toujours cette montée d’immensité à l’intérieur, cette montée de mémoire flottante. On croit retrouver, survoler dans le noir un lieu d’autrefois. », mais ce serait sans nul doute poser une forme d’écran à notre compréhension. Il faut préciser ce qui teinte ce mystère et conditionne les circonstances de notre inquiétude. Cette mémoire n’est pas inconnue, mais elle est bien fuyante, car non qualifiée, non reconnue, étouffée, à peine digérée (y en a-t-il le temps ? y en a-t-il l’espace ?). C’est une mémoire qui se fait presque étrangère par elle-même, tant elle peut par moment devenir méconnaissable, continuant à se transformer alors même qu’on cherche à la saisir. Elle peut alors resurgir sous la forme de plantes inconnues qui se substituent au monde que nous connaissons…

Il faut considérer l’entrelacement de violences qui peut conduire les métamorphoses récentes et anciennes de Beyrouth. Le cas du Horsh Beyrouth, évoqué par Nour Ouayda dans une interview par Victoire Lancelin pour Cinéma du Réel est assez édifiant :

« C’est un espace vert dont la constitution date du XIIIe siècle et qui a subi des abus fréquents au cours de son histoire par différentes forces d’occupation (Croisés, Ottomans, Alliés de la Seconde Guerre Mondiale) qui récupéraient le bois des arbres pour construire des navires et des armes. L’agression la plus récente a eu lieu en 1982, lorsque l’armée israélienne a bombardé le Horsh, et détruit par le feu tout son couvert végétal. Au début des années 1990, à la sortie de la guerre civile, un plan de réaménagement du bois est lancé grâce à un don de la France. Le bois de pins fut alors fermé au public pendant plus de vingt ans sous prétexte de fermeture pour travaux. Les citoyens libanais âgés de plus de trente-cinq ans pouvaient soumettre une demande d’accès qui était très difficile à obtenir. Des témoignages indiquent qu’alors que les Libanais étaient refusés d’accès, les Occidentaux arrivaient à obtenir la permission. Cette politique d’entrée restrictive a effacé le bois des pins de la mémoire collective des habitants de la ville. Le Horsh était devenu un souvenir pour certains et une fiction pour d’autres. Le bois a rouvert en 2015 sous pression des habitants de la ville qui protestaient contre cette fermeture. Je me rappelle avoir pénétré le Horsh pour la première fois en 2015. Je me souviens clairement du sentiment que j’ai eu, celui d’être hors des limites du possible. Je sentais que ma présence dans ce lieu ne pouvait pas relever du réel. »

Nour Ouayda ne documente pas Beyrouth, du moins pas en tant que lieu ni en tant que présent. Elle documente autre chose. Elle s’adresse à ses états plus profonds, aux transformations inquiétantes d’un paysage rongé depuis longtemps par un état de crise. Ses protagonistes, Camélia et Nahla, dont nous n’entendons que les voix, ont elles-mêmes quelque chose de spectral, nommées d’après des films de Mohamed Soueid (Being Camelia, 1994) et de Farouk Beloufa (Nahla, 1979), elles aident à conduire le surgissement nécessaire de l’imaginaire comme mode d’appréhension d’une histoire indescriptible. Sans la fiction, c’est comme si tout ne serait resté qu’en surface.

Comment regarde-t-on ces plantes qui surgissent par-delà le tissu du réel ? Peut-on leur faire confiance ? Plus on les regarde, plus elles deviennent autres… Que cache leur apparence anodine, inoffensive ? Le monde que nous pensons connaître se découd, mais notre attention redouble. La caméra tremble. Des fragments du soleil surgissent. La surface du film s’oxyde. Les feuilles alentours grandissent. Tout se comprime dans la caméra. Adviennent quelques agitations. The Secret Garden est une œuvre de filmeuse. On y perçoit sans cesse l’implication du corps à sentir et à rendre sensible par sa manière d’habiter les états de la caméra. Peut-on alors entrevoir la nature fantomatique du mouvement du temps et l’application méthodique de ces plantes dont la robustesse nous ramène à notre état de poussière… Il faut dire que la réalisation de Nour Ouayda convoque l’animisme inhérent à la pratique cinématographique : tout le mouvement émis entre deux images y exauce encore davantage la vitalité troublante de ces êtres, leurs entreprises de contaminations. Cette manière de montrer, avant tout, « ce qui se manifeste », par une caméra attentive, permet le déploiement d’une véritable « fiction-panier », un scénario ouvert qui contient, reçoit, accueille, fait rencontrer, laisse circuler… Ce thriller de science-fiction peut ainsi laisser se répandre ses émotions les plus profondes, sa sensibilité à la beauté du monde, ses inquiétudes, sa mémoire, fonctionnant comme un film-hôte que nous venons investir de notre regard, parasiter, rendre nôtre, laissant infuser ses éléments au plus profond de nous.

Autre film-recueil, Artistes en zone troublés de Lionel Soukaz et Stéphane Gérard recoupait des fragments du Journal Annales de Lionel Soukaz, chroniques éminemment intimes de plus de 2000 heures (aujourd’hui conservées dans un fonds dédié à la BNF, actuellement en cours de numérisation), récit vidéo personnel, une vie filmée, une lutte, captée, contre la mort, un remontage aussi impossible en apparence que redoutablement réussi. La vie de Lionel Soukaz a croisé celle d’Hervé Couergou qui a été pour lui un collègue, un ami, un amant, un artiste. Alors que ce film documente, entre 1991 et 1994, une scène artistique poétique et résolue, frappée par l’épidémie du VIH, il porte mémoire à la vie d’Hervé (« RV »), à ce qui l’unissait à ses proches, dont le filmeur, Lionel. « Sois pluvieux » disait-il. C’était une suggestion pour un nom de collectif d’artistes. C’était un encouragement, pour tenir. Les images d’un présent toujours trop fuyant se télescopent avec des bouts de journaux intimes et de dessins incrustés dans l’image. L’émotion nous envahit. La maîtrise du montage de ces archives nous permet de reparcourir de manière assez édifiante l’intensité de ces difficiles années, en même temps si joyeuses, pleines de vivacité, comme la figure d’RV qui semble un peu nous parvenir, faire encore résonner sa voix. Artistes en zone troublés fait partie de ces documents dont la vigueur et le caractère nous frappent par leur instantané sublime à être simplement devant nous. Nous savons la chance qui nous est donnée de jeter notre œil au travers de cette lucarne. Celle-ci ne déploie ni un drame, ni une comédie contre le sort, elle porte un regard plus fébrile, sensible, tremblant, mais en même temps si déterminé, comme une branche au vent, dont l’agitation face au poids du temps ne l’empêche jamais de trouver les rayons les plus vifs et de synthétiser la lumière en mémoire. La vie-même est deux fois plus vivante, voire vivante à l’infini, RV aussi, dans la beauté de son regard, dans celle de son sourire fier et complice à l’issue de quelques mots agiles. Le film parvient assez admirablement à transmettre ce que pouvait alors signifier vivre ou créer pour ces artistes, et en particulier pour RV, pas seulement en tant qu’idée ou en tant que réponse à cette question risible, mais véritablement en tant qu’énergie, en tant qu’impulsion vitale dans le quotidien. La mort de ce dernier, en 1994, ne fait que rendre plus précieuse encore sa manière brillante de traverser et de persister malgré le virus, de résister par la poésie et les aphorismes, de tenter d’être « pluvieux » : faier un déluge de mots, d’images et de phrases pour pouvoir continuer à prendre de l’âge. Les larmes que provoque le film sont autant dues à la beauté de ces esprits, la combativité d’RV et de ses amis et amants, la complétion formelle de son montage, la sensibilité de Lionel, qu’à la fragilité troublante et sincère de ces instants de vie, de son dispositif : l’émergence d’un canal direct d’empathie et d’émotion, dont la sincérité et la détermination se met à nous lier. Le film révèle combien les formes en apparence plus précaires, peuvent devenir, par leurs forces les plus propres, de véritables ouragans.

Il ne fallait pas manquer les « films non-standards » et des « formats bizarres » des séances jeunes cinéastes (ayant entre 15 et 18 ans ou ayant moins de 15 ans). En plus d’être une occasion (trop rare) de voir sur grand écran des films de si jeunes auteurices (une caméra volant comme une abeille, un film de poupées chabrolien, des cauchemars aux formes multiples, des tentatives d’être libres…), ces séances constituent un sursaut joyeux, un lieu d’échange, bienveillant, de célébration, face à des films profondément expérimentaux : des essais à la pratique du film, des images et des sons rudimentaires et organiques, des créations éminemment spontanées, fauchées (pour l’essentiel) et extrêmement expressives. Si ces films peuvent laisser circonspectes les âmes les plus intransigeantes, il demeure impossible de ne pas leur concéder les audaces rares dont ils sont souvent porteurs. La section plus âgée (15-17,9 ans) présente évidemment des tentatives plus conscientes, la formulation ouverte d’idées de mise en scène et de pistes de scénario, en somme des œuvres plus adolescentes, tentant souvent de se regarder, d’identifier leur trouble, de se situer dans l’âge du mouvant. Cette réflexion sur le soi était exemplairement portée par l’intrépide voyage autour de la figure de Narcisse proposé par Émile Parcelier avec Green Narcissus, nous amenant de l’autre côté du miroir, dans un élan pop où s’emboîtent les fonds verts et les découpages – tant d’ornements expressifs encadrant ce reflet – sous le signe de Cocteau, Lynch, Bidgood (à qui il doit son titre), Fassbinder ou Burton. Comme le souligne Émile lors de l’échange après la séance, on ne choisit pas de faire des films différents, on essaie simplement d’être soi. On comprend alors que l’attention à la matière filmique consiste tant à la soigner qu’à la laisser vivre brute, en accord avec ce que nous sommes et ce que nous avons à exprimer, car la différence parle ! Ces séances audacieuses aux formes bien moins polies que celles de la compétition soulevaient presque une question étrange : N’a-t-on pas envie, aussi, de voir des films au son un peu plus abrupt, parcouru de vides ou d’imperfections ? De quitter les nappes sonores et les couvertures délicates parant de textures les nombreux films subventionnés dont la compétition était parsemée pour épouser des mondes plus expressifs, plus différents, plus imparfaits mais aussi plus profonds ? Des formes plus brutes ou plus criantes ? Naïves ? Radicales ?

On ne peut pas dire que le FCDEP fasse mauvaise route, mais il semblerait qu’il ait à affirmer davantage sa différence avec les espaces d’arts contemporains (contre la tendance biennalisante de certains films en compétition), son trope cinématographique radical, ouvert et accueillant, son internationalisme (encore très européen), ses programmes encore trop timidement féminins ou trans, pour ne pas offrir à ses spectateurices les plus occasionnel·les des séances trop maniérées ou trop « prévisibles » face à la diversité d’œuvres possibles. Il semblerait que l’enjeu du FCDEP, pour les années à venir, ne soit pas d’explorer sous toutes les coutures le raffinement texturiel qui semble caractériser sa sélection aujourd’hui (une exigence esthétique qui fait plaisir, mais le FCDEP n’est pas Crossroads ou Media City Film Festival, il a, aussi, d’autres horizons !), mais qu’il soit davantage de garantir sa promesse d’hétérogénéité, de sélection heureuse, généreuse, protéiforme, riche de formats éclatés, de sursauts, allant des formes à l’esthétique polie (dans les deux sens du terme) à l’abrupte matière, peut-être plus sauvage, de productions fauchées : deux visions du sublime (et il y en a bien d’autres). De quoi étendre, peut-être, le territoire de nos émotions.