Intérieur film

« J’ai entendu dire que le scénario ce n’était rien… C’est pour cela que je demande à chacun de mes lecteurs de mettre en scène, de tourner pour lui-même sur l’écran de son imagination, écran véritablement magique incomparablement supérieur au pauvre calicot blanc et noir des cinémas… » Francis Picabia.

Intérieur film est une courte vidéo (4 mn) réalisée en 2016, il y est question d’un film dont la matière se dérobe sans cesse à la perception. Elle est visible ici : https://vimeo.com/137949949

Le journal de bord ou scénario ici publié restitue les étapes de sa conception, c’est-à-dire comment, à partir de petits riens, aboutir à rien. Il s’ajoute à une documentation (films annexes, pamphleto) créée au travers du site de micr0lab, collectif d’objections artistiques.

Il suggère que le film est ailleurs, forcément hors de l’objet même et plus encore dans l’imaginaire du lecteur.

JOUR 1

Le soleil joue sur les carreaux de ma fenêtre et se reflète en lui empruntant sa forme sur le mur d’en face. D’aveugle, il se retrouve pourvu d’une ouverture virtuelle et éphémère jusqu’à ce que ma compagne le prenne en photo. Mais ce reflet me fait plus l’effet d’une projection.

En me promenant dans l’une des grandes salles des Jacobins lors de l’édition 2014 du Festival d’art contemporain de Toulouse, je rencontre une situation analogue. Trois projecteurs Super 8 et 16 mm dans trois travées différentes diffusent chacun un film en Noir & Blanc montrant le visage d’une femme, immobile, yeux baissés, à plusieurs années d’intervalle, « Laurien » (Manon de Boer, 1996-2007). Ils sont installés derrière des vitres, sans doute pour qu’on ne puisse pas les atteindre. En les traversant, le faisceau de lumière y laisse une sorte de carré lumineux aux bords irréguliers et flous où se révèlent d’infimes traces de doigts, de gras, des poussières. Zone intermédiaire entre source de lumière et image. Je les filme de biais avec mon mobile, sorte de miroir enregistrant où tain et verre sont dissociés, dans un dispositif de prismes où se nouent diffractions, reflets et illusions.

JOUR 2

Alain Robbe-Grillet me met sur une piste. « Les souvenirs que l’on revoit, les régions lointaines, les rencontres à venir, ou même les épisodes passés que chacun arrange dans sa tête en en modifiant le cours tout à loisir, il y a là comme un film intérieur qui se déroule continuellement en nous. »[11][11] Alain Robbe-Grillet in Marienbad, introduction, 1961.

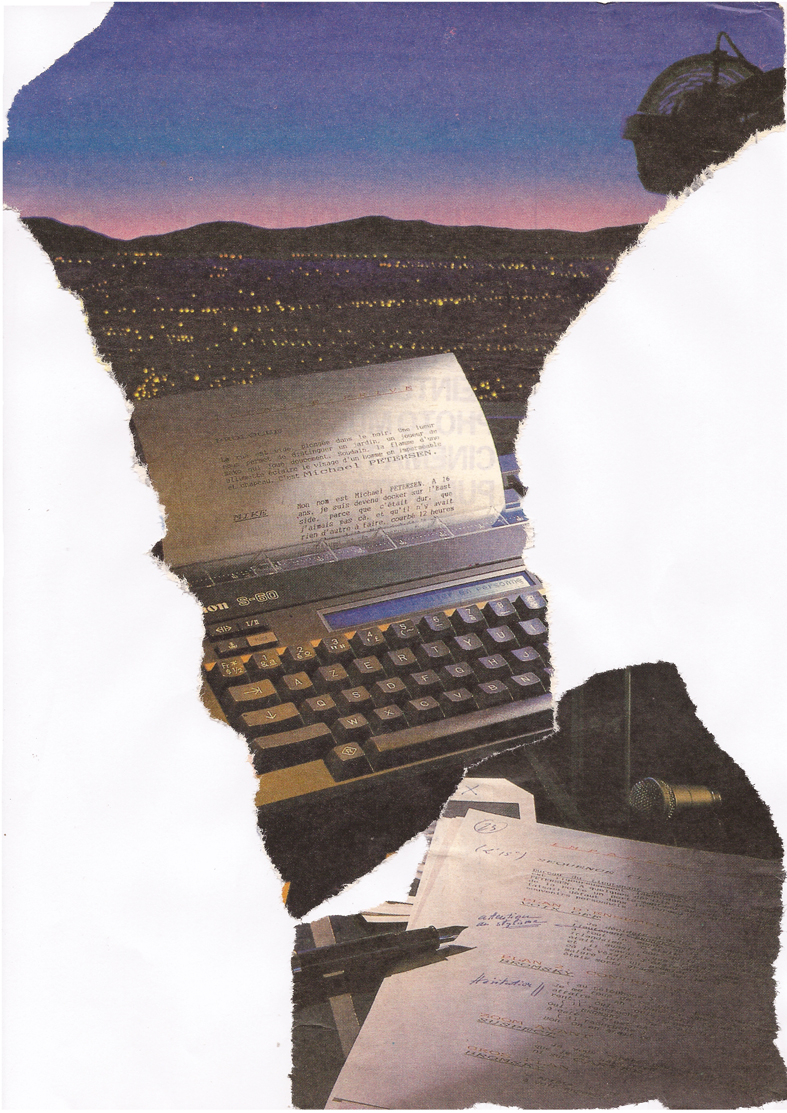

En feuilletant un magazine des années 70 déniché dans la cave de mes beaux-parents, je tombe sur une publicité pour un alcool. Elle met en scène le bureau d’un écrivain où trône une machine à écrire. Elle a servi à taper un texte. Il s’agit vraisemblablement d’une première page, mais on ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un roman, d’une pièce de théâtre ou d’un scénario. Un personnage a le temps de naître de ces quelques lignes. Michael Petersen. Dans un coin, une autre page, il s’agit bien d’un scénario. Ont-ils opté pour cette forme car plus romanesque que le roman, le profil du scénariste correspondant plus à l’aventurier censé apprécier la boisson proposée ? Dans quelles mesures ont-ils travaillé sur ce contenu destiné uniquement à remplir cette feuille de papier pour compléter le décor ? L’écriture est bien présente, mais elle se dissout vite dans le flou combiné de la perte de résolution et de la limite de profondeur de champ, comme s’il fallait absolument que le contenu factice, ayant la seule fonction de signifiant, se dérobe. Quand bien même nous agrandirions cette partie, nous ne pourrions identifier les mots, nous ne savons pas si nous rentrerions dans la matière de la feuille tapuscrite, de la photographie de cette feuille ou de la page du magazine.

JOUR 3

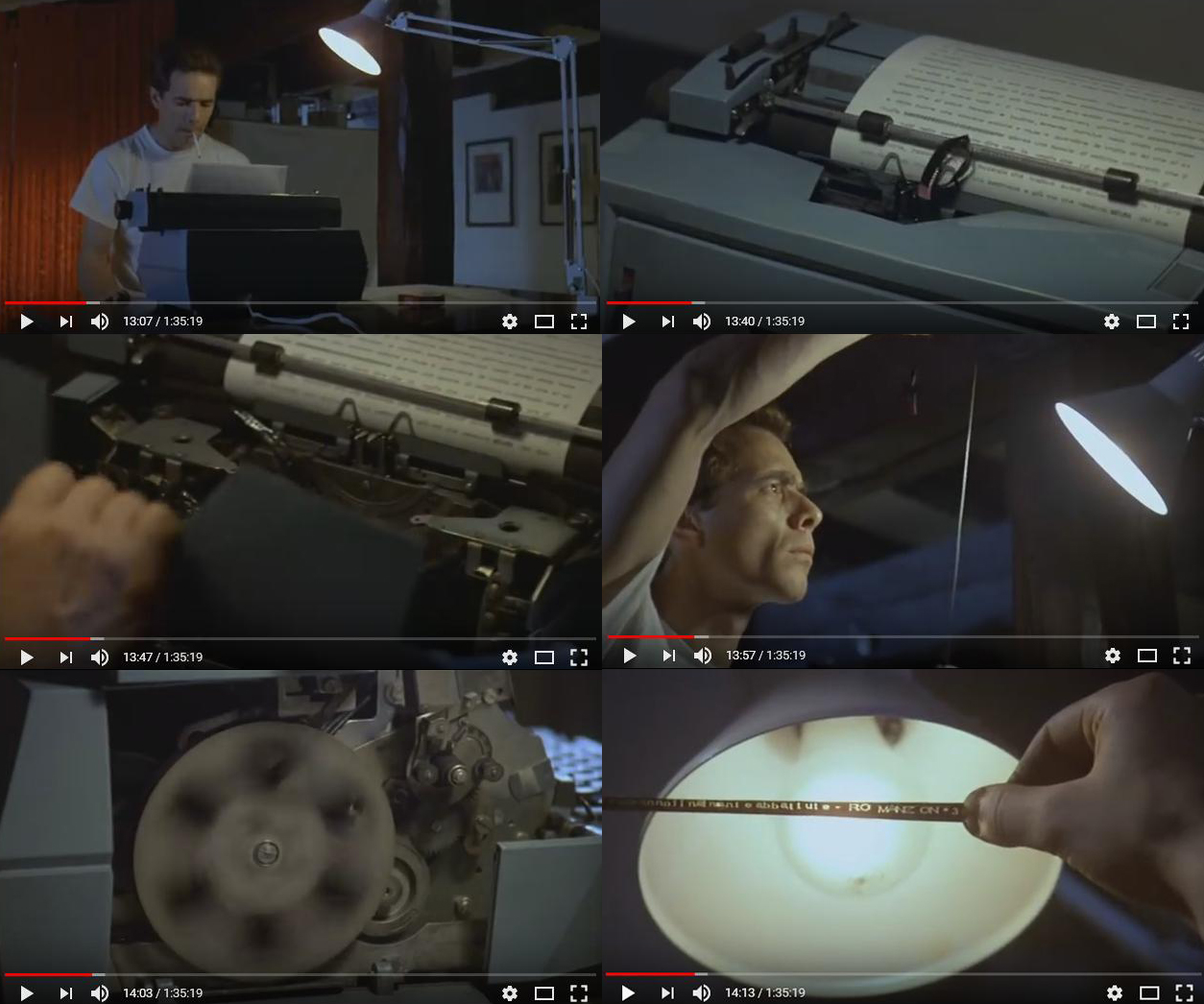

Dans le film Zeder (Pupi Avati, 1983), Stefano reçoit en cadeau de sa petite amie Alessandria une vieille machine à écrire. Impatient, il se lève en pleine nuit pour commencer à y taper son roman. Mais après avoir rempli une page, le ruban saute. Stefano démonte alors le capot et sort le ruban, il le dévide et l’inspecte de la même façon qu’une pellicule 8 ou Super 8, on voit d’ailleurs la bobine tourner sur son axe comme entraînée par le mécanisme d’un projecteur. Il remonte ainsi lettre par lettre, image par image pourrait-on croire, les phrases qu’il vient de taper jusqu’au titre. C’est là qu’il découvre d’autres lettres inscrites sur le ruban, antérieures et intérieures, qui forment, une fois remontées, les sentences mystérieuses et inquiétantes qui vont déterminer la suite horrifique du film.

JOUR 4

Traditionnellement, on effectue des repérages pour trouver dans le réel les lieux correspondant à ce qu’on a imaginé. Parfois, ce sont les lieux qui donnent l’idée ou la simple envie d’un film, son amorce, alors on y revient une deuxième fois avec une caméra pour réaliser les images mentales fomentées entre temps.

Ce jour-là, ma compagne et moi visitons un lieu étrange, nous déambulons dans les couloirs desservant grandes salles vides, pièces délabrées, bureaux abandonnés. C’est ce que l’on devine sur les photos redécouvertes récemment, c’était il y a plusieurs années mais nous n’en gardons qu’un lointain souvenir. Elles pourraient bien constituer le repérage pour ce film dont j’ai maintenant le titre, « Intérieur film », à la manière des indications de scénario, intérieur jour, extérieur nuit… Plus que des repérages, ces photographies pourraient être les lieux eux-mêmes à intégrer directement dans le film.

JOUR 5

Mon grand-oncle adore regarder les films pour y dénicher les faux raccords, il doit conditionner son attention sur la foule de détails que, justement, dans le déroulement de l’action, nous ne sommes pas censés remarquer. Un faux raccord est sans doute une erreur mais si on s’amuse à lui prêter une intention, alors ce peut être une ellipse cachée, un fragment escamoté, un lapsus plus qu’un hiatus, un gag ou peut-être même carrément un acte de sabotage.

« Intérieur film » commence à être habité par un personnage, il fait partie de la longue chaîne de production d’un film mais à un poste isolé, œuvrant dans un espace confiné, une camera obscura. Mieux qu’un opérateur ou même un monteur, un projectionniste. À la manœuvre du film dans sa salle des machines, il commande à la lumière. Immergé dans le cinéma, le médium et le lieu, il en est aussi rempli, c’est un cinéphile, obsédé en particulier par les faux raccords. Il les pourchasse de son regard scrutateur à chaque projection, pulsion scopique insatiable, comme une vigie, un gardien de phare, prêt à alerter le public lorsque le charme de la représentation est rompu et que la vérité de l’artifice se dévoile. Mais il sait bien qu’il ne serait pas écouté, qu’il serait le seul à (sa)voir.

JOUR 6

Sur les ruines d’un film inachevé, L’enfer (Henri-Georges Clouzot, 1964), s’est construit une légende dont l’aura n’a cessé de croître et qui conduira un autre cinéaste à refaire le film (Claude Chabrol, 1994) puis un autre à inclure les rushes dans un documentaire sur le tournage, L’enfer d’Henri-Georges Clouzot (Serge Bromberg, 2009), à moins que ce ne soit l’inverse, un film bouffé de l’intérieur par son commentaire qui viendrait finalement le supplanter. L’état paranoïaque du mari jaloux du scénario de Clouzot pourrait déteindre ou agir en surimpression sur le projectionniste si le film avait été achevé et projetable, du moins y aurait-il perçu un reflet partiel de sa personnalité. Son for intérieur est un film intérieur. Peut-être cherche-t-il l’image manquante, le chaînon rompu de sa propre vie.

JOUR 7

En regardant distraitement les bonus d’un film en DVD emprunté à la médiathèque, Un flic sur le toit (Bo Widerberg, 1976), des propos d’Ulf Axén, décorateur du film, retiennent mon attention. D’une certaine façon, « Intérieur film » est un film sans caméra, ou du moins qui ne passe pas par la caméra, c’est un film qui passe. Dans Le camion (Marguerite Duras, 1977), le film n’est-il pas plus dans ce scénario lu à haute voix que dans ces images de camion qui passe ou même des deux personnages incarnés par Marguerite Duras et Gérard Depardieu.

JOUR 8

L’icône du mode vidéo de mon mobile représente une caméra à l’ancienne, un rectangle prolongé d’un triangle comme objectif, une camera obscura dans un appareil où tout est si transparent, accessible, dématérialisé. D’autres technologies obsolètes hantent le numérique par le biais du pictogramme. Ainsi, l’accès à la messagerie vocale est indiqué par la bande magnétique des anciens répondeurs, un objet audiovisuel est encore représenté par un bout de pellicule perforée, la réception de courriels est toujours signalée par une enveloppe et lorsque le doigt touche l’écran tactile pour prendre une photo ou déclencher une vidéo, un déclic tout aussi trompe-l’oreille et gentiment nostalgique, voire fétichiste, peut se faire entendre. Le téléphone qui permet de discuter et d’envoyer des messages, actions qui peuvent entrer dans la phase de préparation d’un tournage, est intégré dans un appareil qui peut servir à tourner ledit film et même le projeter grâce à un pico-projecteur laser. Le smartphone compresse temps et espaces, les ramène à un seul point, peut-être celui défini par les surréalistes où « la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement »[22][22] André Breton in « Second manifeste du surréalisme », 1929..

JOUR 9

Le long du trottoir d’une petite rue sont entassées des affaires personnelles. La présence d’objets intimes, petit linge en vrac, papiers administratifs, correspondance, bibelots, boite de photographies, laissent penser qu’il s’agissait d’une personne âgée seule, décédée récemment ou déplacée en maison de retraite, et dont le propriétaire liquide les traces. À force d’être fouillées par les passants, les strates abandonnées commencent à s’écrouler dans le caniveau, à se mélanger et à déborder sur l’asphalte. Je m’accroupis pour explorer à mon tour la petite boite. Je ne m’attends pas à y trouver les documents fabuleux qui ont donné lieu au documentaire A Story For The Modlins (Sergio Oksman, 2012) mais, photographie après photographie, les fragments désordonnés d’une vie s’ajoutent et provoquent immanquablement le besoin de combler une narration manquante et dessiner les contours d’un portrait. Phénomène inhérent à notre société contemporaine, sans doute, inondée d’images, fixes ou animées, sur support physique ou charriées par le flux numérique, qui nous environnent, qu’on se souvienne seulement de Sur la plage de Belfast (Henri-François Imbert, 1996) ou encore de Digital after love, publication photo-musicale créée à partir de photos, enregistrements sonores et SMS contenus dans un smartphone endommagé trouvé par les auteurs. L’incongruité immédiate de l’une de ces photographies me fait la retenir et la prélever. Nous sommes encore dans la chambre de la maternité, mais étrangement, bien qu’il soit à n’en pas douter le sujet et occupe en conséquence le premier plan, le nouveau-né est flou. Ironie de la situation, c’est une télévision à l’arrière-plan qui bénéficie de la netteté. Cette erreur qui pourrait figurer dans le Manuel de la photo ratée de Thomas Lélu est devenue assez fréquente en vidéo depuis l’usage systématique de la mise au point automatique qui, du document amateur au direct d’une grande chaîne, privilégie étrangement l’arrière-plan comme pour se distraire de ce qui est censé attirer l’attention du spectateur.

JOUR 10

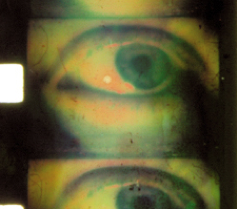

La maman et la putain (Jean Eustache, 1972) est un film tourné en 16 mm Noir & Blanc puis gonflé en 35 mm pour l’exploitation en 1973. Depuis, il a été diffusé une poignée de fois à la télévision, en cinémathèque ou dans des salles d’Art et d’essai, là où exerce peut-être le projectionniste, mais le film n’existe pas en VHS ni en DVD. Boris Eustache, le fils et ayant droit du réalisateur, réclame des droits à un taux qu’aucun éditeur ne peut supporter. Il est actuellement disponible sur certaines plateformes de partage vidéo en entier ou par grosses séquences mais aussi par lambeaux. Certaines vignettes dans l’empilement des suggestions n’ont presque plus rien à voir avec un photogramme, elles donnent à voir une image dégradée, défigurée, où les visages des acteurs en deviennent méconnaissables. L’imposant chef-d’œuvre d’où provient leur matière originelle et son histoire non moins emblématique s’éloigne pour laisser transparaître une autre narration, toute en strates, celle de sa diffusion contrariée et sa persistance sur de multiples flux et supports. À partir du palimpseste d’une de ces vignettes, on peut imaginer les indices d’une copie du film diffusée dans les années 90 sur la télévision hertzienne après télécinéma, enregistrée sur une cassette VHS E-240, peut-être pas vierge, mal stockée pendant une dizaine d’années, repassée plusieurs fois avec des magnétoscopes plus ou moins propres, transférée par morceaux sur ordinateur dans les années 2000 au moyen d’une carte vidéo de qualité médiocre et enfin compressé par un codec inadapté ou approximativement paramétré pour n’en téléverser qu’un fragment sur la plateforme de partage appliquant elle aussi d’autres modifications de compression, de taille et de format.

JOUR 11

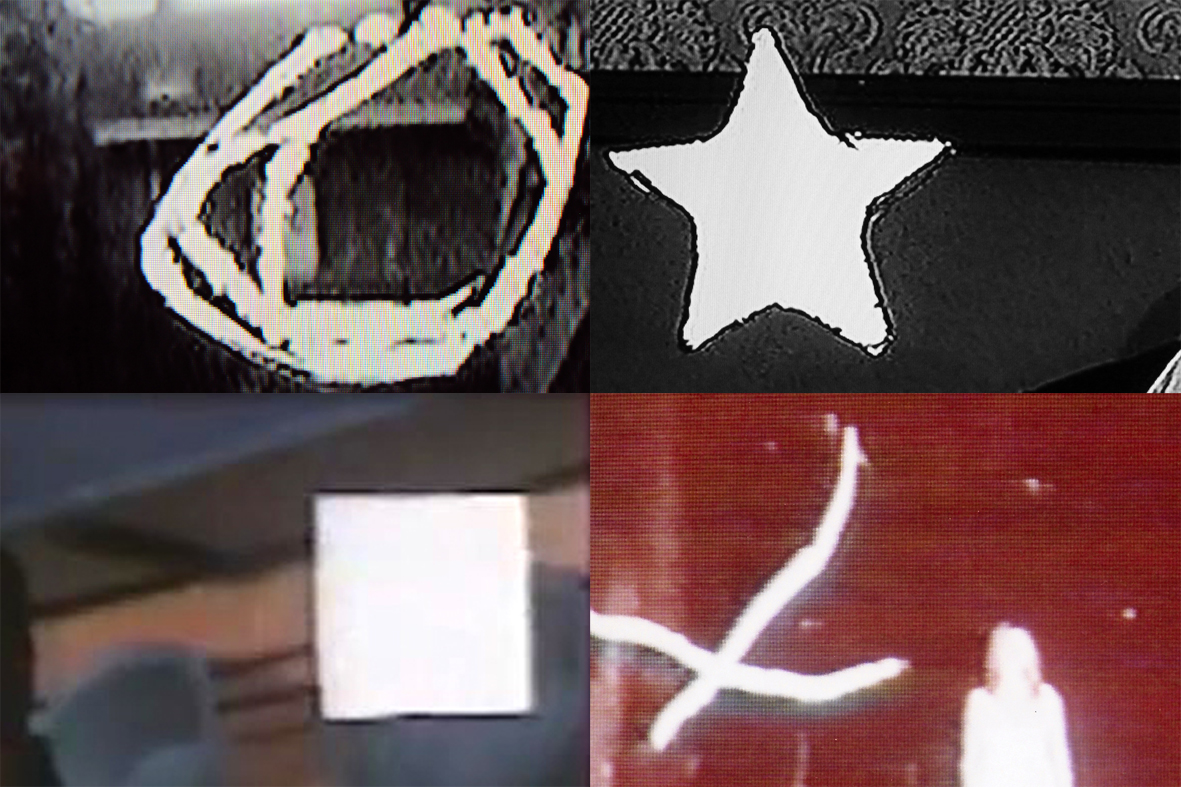

Dans les séances de jadis, sur les copies plus ou moins mauvaises ou usées, le spectateur observateur pouvait remarquer ces croix, carrés, cercles ou étoiles tremblantes et fugitives qui scarifiaient l’image ou la perforaient pour signaler au projectionniste un changement de bobine. Celui d’« Intérieur film » les a décelées tout jeune, dès les premiers films que ses parents l’avaient emmené voir. Il crut surprendre un langage distinct du spectacle composé de signes frustes, sauvages, à l’opposé de l’esthétique fascinante de la reproduction optique du réel puisque gravés directement sur l’émulsion et pourtant mêlés, furtivement, aux images. Peut-être des fantômes tentant désespérément de faire passer un message à travers le film, dans sa double acception de médium et de support. Pour lui, ils étaient plus réels que les stars du spectacle cinématographique devant lequel communiait la salle obscure.

JOUR 12

Le cinéma s’écrit encore en toutes lettres sur le bâtiment dans une petite rue de Sète, mais il l’a maintenant déserté. Parfois, seules quelques caractéristiques architecturales peuvent encore signaler cette ancienne activité, le cinéma intérieur, une façade plate, un fronton un peu haut, un rebord.

La salle où se passe « Intérieur film », où le film passe, n’a de présence qu’à travers le texte de la voix off, elle n’a pas de mur ni de plafond ni même de rangées de sièges, elle n’a que l’obscurité et un écran. Les images qui s’y forment ne sont pas celles du film décrit mais sont comme des projections mentales parasites à la manière du jour qui s’introduit dans le magasin ou le boîtier contenant la pellicule vierge. André Breton déclarait : « Je m’entendais très spécialement avec Jacques Vaché pour n’apprécier rien tant que l’irruption dans une salle où l’on donnait ce que l’on donnait, où l’on en était n’importe où et d’où nous sortions à la moindre approche d’ennui – de satiété – pour nous porter précipitamment vers une autre salle où nous nous comportions de même, et ainsi de suite (…). Il va sans dire que le plus souvent nous quittions nos fauteuils sans même savoir le titre du film, qui ne nous importait d’aucune manière… »[33][33] André Breton in « Comme dans un bois », « L’âge du cinéma », n° 4-5, août-novembre 1951. Comment ne pas y voir la prémonition du zapping et même de notre comportement sur internet où nous papillonnons d’une vidéo à l’autre. Une forme de montage.

JOUR 13

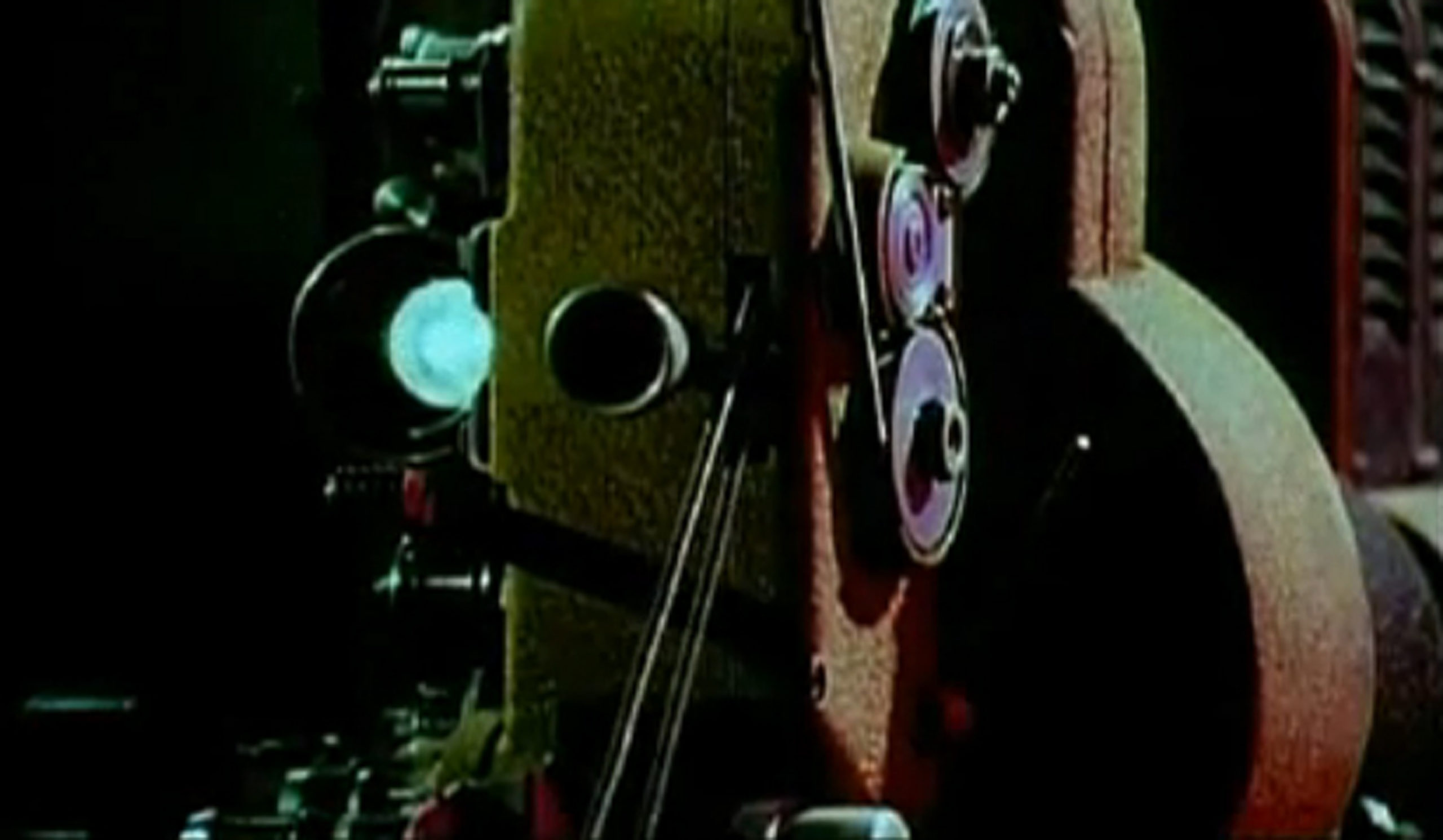

À moins qu’elle ne fasse partie du décor, voir la caméra dans un film signifie qu’elle a été piégée par un reflet, miroir, vitre, carrosserie de voiture, ou que son ombre mord sur le profilmique. C’est une négligence comme le faux raccord qui rompt le pacte pour ceux qui la détecte. Le selfie réalise l’exploit de fusionner sujet et photographe au moyen d’une contorsion physique aidée par la technologie (grand angle, miniaturisation du matériel, perche-prothèse…), il est plein cadre tout en restant derrière la caméra. Cette confusion du champ et du hors-champ, l’allègement du matériel et une pratique indistincte du quotidien conduisent à brouiller le cadre du film, à estomper ses frontières, au point de se demander non seulement où est le film, quand a-t-il lieu, mais aussi s’il commence ou s’il finit. En revanche, les animes générées par ordinateur ou les mèmes, purs produits de post-production comme l’entend Nicolas Bourriaud, ne sortent pas du circuit fermé du flux et renvoient la caméra hors du champ de l’action, carrément hors jeu. Le projecteur, élément clé que nous n’entendons pas mais dont on entend parler dans « Intérieur film », éclaire le film plutôt qu’il ne le diffuse, il est d’ailleurs présent en permanence sous forme de halo, de flare ou même, par extension, d’ombre. Voir un projecteur dans un film, c’est qu’un autre film va être montré à l’intérieur du film pour en éclairer une zone cruciale.

JOUR 14

Je n’ai pas vu Leçon de choses (Jean-Luc Godard, 1976). Je ne me souviens pas non plus en quoi consistaient les leçons de choses à l’école. Si je devais présenter un objet aujourd’hui ce serait une tasse de café. Objet trivial mais totalement étranger à la maison car je prends un café à l’extérieur, dans des bistrots, des sandwicheries, des coins cafétérias dans les supermarchés, indispensable accessoire à la pile de notes, aux lectures (dont cet ancien numéro des Cahiers du cinéma) et au petit ordinateur que je transporte avec moi pour écrire le scénario. C’est à la fois un centre de gravité et un point de fuite, la petite étoile du berger en forme de trou noir d’une cosmogonie toute personnelle, tramée d’errances réelles et de voyages cinématographiques, le pivot du rituel d’écriture. Si je n’ai pas vu ce film, j’ai le souvenir vivace d’une tasse de café célèbre dans un autre film de Godard (Deux ou trois choses que je sais d’elle, 1967). La surface noire traversée de minuscules traînées de mousse, ponctuée d’imperceptibles bulles devenait, en macro-plan, un univers entier en formation. Comme dit le cinéaste lui-même, de rien on peut faire un tout, et surtout un film.

JOUR 15

Un chargeur Super 8 trouvé dans un vide-grenier, pour 1 euro, et c’est la promesse de voir, après l’avoir envoyé au développement dans un des rares labos existants, un film que personne n’a jamais vu. Quelques semaines plus tard, pour une somme plus importante, il me revient une bobine de trois minutes et quinze secondes (la durée obtenue lorsque la vitesse de tournage est de 18 images/s, le métrage étant fixe à 15 m) comportant un Noël en famille sur les deux premiers tiers puis quelques vues d’un viaduc et d’une cafétéria ainsi que quelques images tremblées d’un coffre de voiture ouvert. Ce Noël extirpé des limbes entre dans une étrange résonance avec « Intérieur film ». Malgré la banalité de la situation, le comportement des membres de cette famille, le décor chargé de la maison et l’éclairage cru dans une ambiance nocturne concourent à soupçonner un mystère. Les poses et les sourires forcés, le visage assez impressionnant du père, la danse d’une femme visiblement atteinte de maladie mentale, des plans un peu trop rapprochés de nourriture, les chiens perplexes font que cette famille pourrait être celle du projectionniste et ce film, révélé comme un secret, l’éclairage de sa psyché profonde.

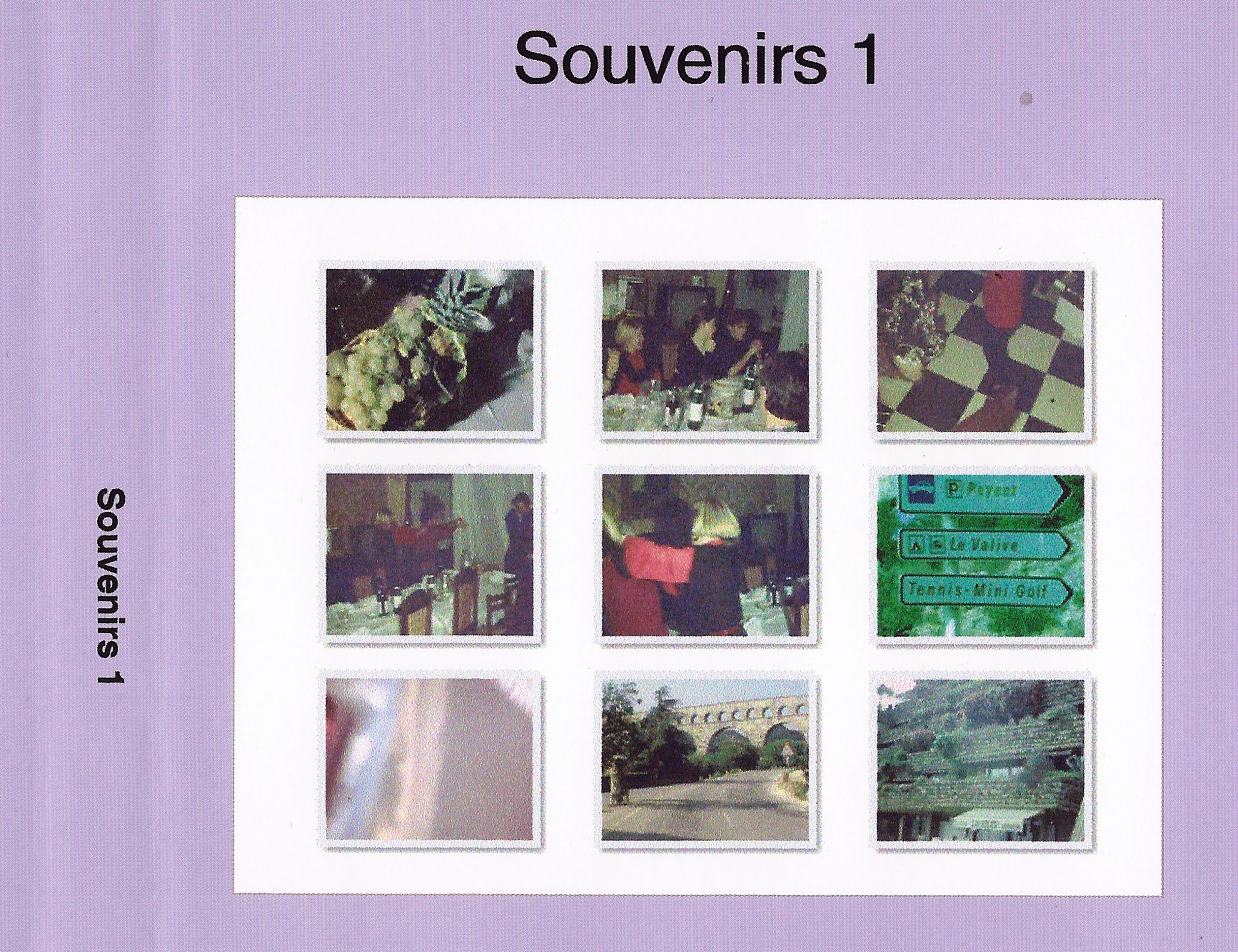

L’intention d’immortaliser la vie de famille dans ce qu’elle a de plus codifiée, ses figures imposées (mariage, baptême, anniversaire, Noël, vacances…) est une illusion en considérant la fragilité d’un tel support et surtout la versatilité des descendants qui, preuve en est, oublient ce patrimoine dormant et le perdent. On dirait que seul le rituel compte, prendre la caméra, viser et faire tourner le moteur, qu’il y ait un film à l’intérieur est accessoire. Pour détourner ce matériau qui peut être considéré comme un film tourné/monté ou seulement comme des rushes, pour convertir (pervertir) le pur document vers le documentaire, je le confie à une grande enseigne de distribution culturelle pour le numériser. Le fichier .avi est accompagné d’un DVD conditionné dans un boîtier dont la jaquette sommaire reproduit neuf vignettes prélevées suivant un algorithme et s’orne d’un titre relevant d’une nomenclature stéréotypée, « Souvenirs 1 », mais finalement assez pertinente ici, le hasard continuant de bien faire les choses pour « Intérieur film »… Les coupures et ajustements à la marge auxquels je procède sur le métrage le plient à l’image que je m’en suis fait et que je veux en donner. Je donne un titre à ce film qui vient éclairer « Intérieur film » encore en projet : « Antérieur film ».

JOUR 16

Les strates des brouillons et notes diverses s’empilent au point de créer un édifice fragile, prêt à s’écrouler. Le scénario ne dépassera peut-être jamais cet état. Les jours où j’écris passent, parfois plusieurs se suivent, le plus souvent des semaines s’écoulent sans que rien ne s’ajoute ou se retranche. Dans le jargon des scénaristes américains, on appelle ça le development hell. Alors que je voudrais visualiser « Intérieur film » avec une matière qui se dérobe, j’ai tendance depuis quelques temps à voir des visages dans des formes, des taches, des résidus. On dit que les personnes plus névrosées que la moyenne ont tendance à la paréidolie.

JOUR 17

J’ai acquis ma première caméra Super 8, une Beaulieu 4008 d’occasion, lorsque j’étais en classe de première. Étrangement, je n’ai pas tourné ma première bobine. J’avais apporté l’appareil chargé pour filmer mes copains en cette fin d’année scolaire assez relâchée, mais n’étant finalement pas très inspiré ils me l’ont empruntée pour l’introduire à l’internat le soir même. Le lendemain, j’ai récupéré la caméra et le film tourné, la mention exposed bien visible en bout de bande. Au premier visionnement, j’ai surtout été attentif au rendu spécifique de l’image et à sa façon de mettre à distance ce qui était filmé. Les copains internes ayant manipulé cette caméra comme s’il s’agissait d’un caméscope tout automatique alors qu’elle était aussi complexe qu’un appareil photo argentique et la pellicule peu sensible (l’incontournable kodachrome 40), ils ont accumulé les erreurs : flous, sous-exposition, instabilité. Mais parfois, la densité de l’ombre, le tremblé, le filé, la chaleur de certaines couleurs, la dislocation des formes suggéraient un monde confiné et obscur derrière les potacheries d’adolescents étalées sur les trois minutes et quinze secondes réglementaires. L’un des copains a pris soin de se filmer fugacement dans le miroir de sa salle de bains, scellant ainsi son rôle d’opérateur, le seul moyen qui me restait pour m’approprier ce premier film était de le monter.

JOUR 18

Une ombre sur la surface, c’est peut-être un écran. Un film a déjà commencé ou est-ce la projection d’un corps qui passe dans le faisceau.

Des visages dans la salle, à peine éclairés par la lumière renvoyée par l’écran, le film. Certains regardent, d’autres dorment.

Le projectionniste ouvre la porte de sa cabine pour prendre un peu l’air. Un rai de lumière vient parasiter l’écran et voiler en partie l’image.

Une averse fournie pousse les gens à se réfugier dans le cinéma. Plusieurs ombres quittent le porche d’où elles semblaient guetter pour se joindre aux spectateurs et referment les portes derrière elles.

Une saute au moment du changement de bobine a réveillé une poignée de spectateurs, ils tentent de reprendre le cours du film pendant quelques secondes, mais ils n’y comprennent vraiment rien. Et il y a cette lumière parasite.

Les ombres dansent.

Des grognements se font entendre en plus des ronflements. Le projectionniste s’est trompé de bobine, elle provient d’une autre partie du film ou même d’un autre film. Les spectateurs les plus éveillés se lèvent, leur siège se rabat avec un bruit mou. Ils tentent de quitter la salle mais ils ne trouvent pas d’issue à l’obscurité. Seul l’écran offre une illusoire ouverture mais les ombres l’occupent entièrement.

JOUR 19

Maisons, appartements, chambres sont des intérieurs de films. L’ami L.L. De Mars m’envoie un fichier .avi de La soirée (Jean Eustache, 1961), tout premier film inachevé et muet du cinéaste dans le projet de s’amuser à lui créer une bande-son. Après quelques recherches pour identifier les participants (Paul Vecchiali et Jean-André Fieschi notamment), je me mets en quête de découvrir le lieu de tournage, c’est-à-dire l’appartement parisien. Dans Le dictionnaire Eustache supervisé par Antoine de Baecque, à l’entrée correspondant à ce film, il est précisé qu’il a été tourné « à Saint-Germain-des-prés (dans un appartement tout près de la Rhumerie). » Délaissant le lecteur vidéo pour le navigateur, j’entame une promenade virtuelle dans le boulevard Saint-Germain où je repère le bâtiment. J’essaye les petites rues autour, la rue de Buci d’abord, je scrute les fenêtres du premier étage, puis la rue de l’échaudé. Très vite, je reconnais au 31 les hauts battants à petits carreaux très visibles dans quelques plans. Je me lance dans une nouvelle recherche pour savoir si le fait est établi. Au lieu de cela, je découvre que ce fut l’adresse du peintre Olivier Mosset, un des lieux de cristallisation du groupe Zanzibar, le début de Détruisez-vous (Serge Bard, 1968) y a été tourné avec Mosset, Caroline de Bendern et Alain Jouffroy ainsi que Une femme douce (Robert Bresson, 1968). Chambres, appartements, cases et vases communicants du cinéma.

JOUR 20

À l’exclusion de toute autre source sonore, j’imagine une voix off, elle-même détachée de tout contexte. Autre présence humaine parcellaire. Elle n’exprime pas les pensées du projectionniste, peut-être renseigne-t-elle le point de vue d’un des spectateurs de la salle ou bien un détective qui enquête sur lui ou juste une focalisation zéro, un zéro qui parle. Cette voix ne parle que d’images et de sons qu’on ne voit et n’entend pas, une sorte de film pour l’oreille, du son optique si l’on peut dire.

« Écrire, c’est peu ou prou traduire » déclare Christian Prigent[44][44] Christian Prigent in Ceux qui merdRent, 1991.. Pour rajouter une strate (une couche !), cette voix off est doublée par des sous-titres en anglais (comme il est par ailleurs recommandé pour d’éventuelles sélections dans des festivals internationaux de films expérimentaux…) mais, pour ne pas faire doublon, ils trahissent, ils doublent donc, les propos de la voix. Ils prennent leur indépendance en quittant le champ du sonore pour revenir dans celui de l’image, à sa surface, comme un précipité, la création d’une phase dispersée hétérogène comme on le précise en chimie, ou encore une émulsion, terme du champ lexical photographique qu’il est amusant de voir surgir dans un projet entièrement conçu en numérique.

Les mots prodiguent une étrange matière cinématographique, ils circulent entre le in, le off et le hors-champ, ils ont permis en amont de visualiser le film et permettront après coup de le commenter. Je ne l’ai pas ressenti tout de suite, mais dans les différentes apparitions de Laurien de Manon de Boer, nous contemplons le visage d’une femme prise par la lecture, les mots sont donc là, quelque part, dans une zone reculée, périphérique autant que souterraine, du film mais ils en sont aussi le cœur et l’opérateur.

JOUR 21

Mon ami Jonathan a réalisé il y a quelques années un film Super 8. De passage chez lui à cette période-là, je passe donc dans son film. Je ne l’ai jamais vu mais je conserve une image. On le voit dans une posture analogue à celle du copain interne qui avait tourné ma première bobine. Mais cette photo n’est pas un photogramme, il n’est pas en train de filmer son reflet dans le miroir mais moi le photographiant. Je sais donc que j’apparais dans son métrage dans une posture semblable mais avec un boîtier photographique. Ce n’est peut-être pas une image de son film, au sens qu’elle n’en provient pas, mais une image de son film, au sens qu’elle renvoie à l’acte de filmer et tout ce qu’il y a autour. L’image existe parce que la lumière est passée par un objectif. Dans cette photo, l’objectif est au centre mais le film est ailleurs.

La spécificité du Super 8 est sa pellicule dite inversible, on tourne directement en positif et le film est unique, pas de négatif.

JOUR 22

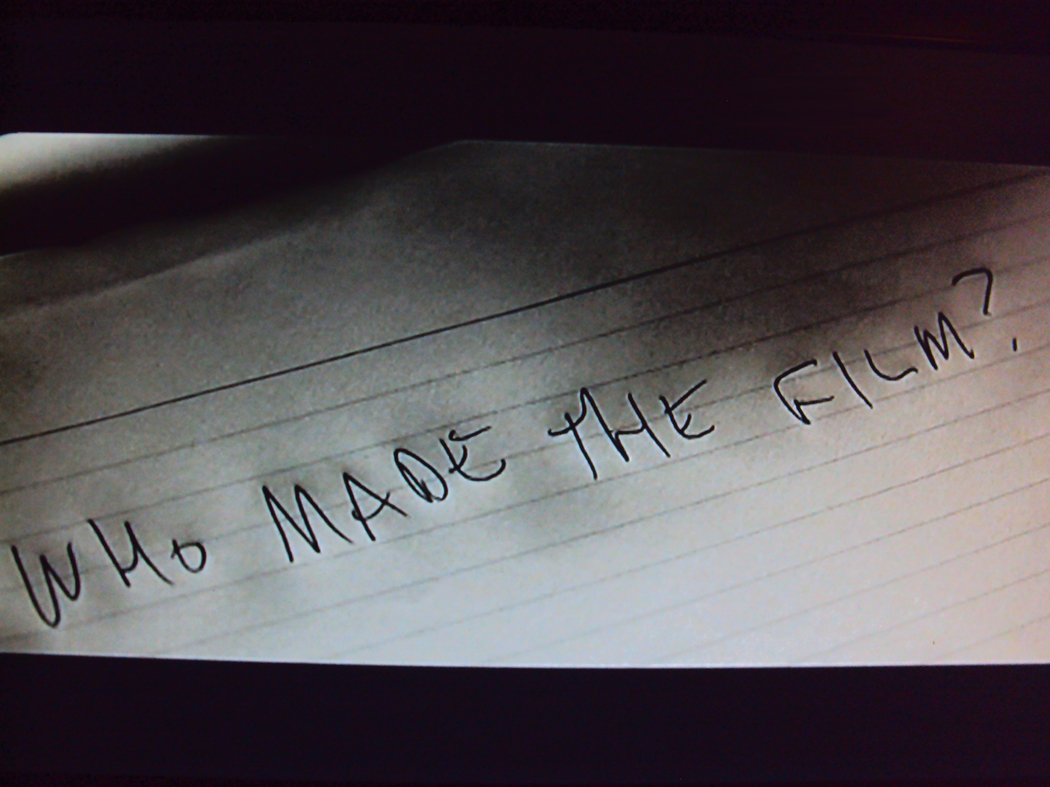

Dans Sinister (Scott Derrickson, 2012), un écrivain emménage dans une maison et découvre une boite en carton au grenier. Elle contient des bobines super 8 et un projecteur. Elles s’avéreront être les enregistrements de meurtres tous plus horribles les uns que les autres. En projetant les images sur un mur de son bureau, à l’intérieur de sa maison, il ouvre sans le savoir un passage qui permettra à un esprit malfaisant, Mr Boogie, d’entrer dans notre monde. La première question qu’il se pose et qu’il note est : « Who made the film ? » Ces quatre mots griffonnés à la va-vite sur un bout de papier deviennent l’un des plans les plus importants du film.

Il y a une histoire du found footage en tant que ressort d’épouvante, on en trouve déjà dans un petit film de monstre italien des années 50, Caltiki, il mostro immortale (Riccardo Freda et Mario Bava, 1959), jusqu’au mythique Cannibal holocaust (Ruggero Deodato, 1980) en passant par Quatermass and the pit (Roy Ward Baker, 1967) ou bien sûr, au premier rang de ceux-ci, Le voyeur (Michael Powell, 1960). Ces documents à l’amateurisme déstabilisant enchâssés à l’intérieur d’une fiction de genre, codifiée, renforcent l’horreur qu’ils recèlent par le gage de véracité qui les connotent, par contraste. Ce film intérieur est au plus près de l’horreur que la narration retarde, il en est la projection au sens littéral car c’est justement par le biais d’une séance de projection que les protagonistes la découvre en même temps que le spectateur. Dans les franchises de ce qui est devenu un genre à part entière après Blair Witch Project (Eduardo Sanchez et Daniel Myrick, 1999), c’est-à-dire des films comme REC (Paco Plaza et Jaume Balagueró, 2007), Paranormal Activity (Oren Peli, 2007), Cloverfield (Matt Reeves, 2008) ou V/H/S (David Bruckner et Glenn McQuaid, 2012), il n’y a même plus l’artifice de la projection, du film dans le film, le spectateur est confronté directement au matériau brut où la notion d’auteur se déplace de celui qui prend les images à celui qui les mont(r)e.

JOUR 23

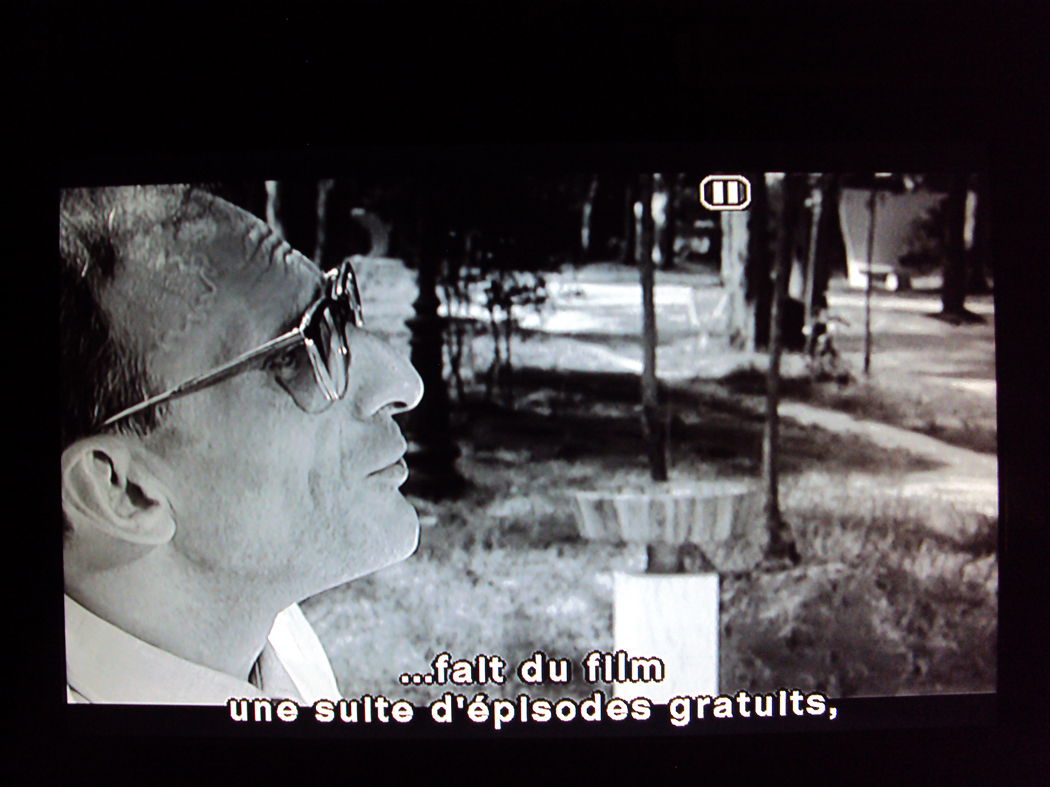

« Who made the film ? » est la question que pourrait aussi se poser Reiko Asakawa lorsqu’elle visionne pour la première fois la cassette VHS maudite dans Ring (Hideo Nakata, 1998). Les images et les sons de cette vidéo n’ont pas été tournés ni montés mais fixés par une sorte de projection directe du for intérieur de Sadako sur la bande magnétique par l’entremise d’un magnétisme surnaturel, sans caméra donc. C’est un petit film enkysté dans un autre, il en affecte le développement comme un virus. L’unique moyen d’enrayer la malédiction est de remonter le fil de l’histoire tragique de la jeune fille jetée dans le puits, son auteure, et de la comprendre. Dans le roman originel de Kōji Suzuki[55][55] Koji Suzuki, Ring, Fleuve éditions, 1991., cette vidéo est décrite beaucoup plus longuement et qualifiée par le personnage principal de « suite d’images incompréhensibles ». C’est exactement ainsi que le personnage du critique célèbre décrit le projet du cinéaste incarné par Marcello Mastroianni dans Huit et demi (Federico Fellini, 1963), « une suite d’épisodes gratuits ». Mais peut-être sont-ils moins gratuits et sans causalité apparente que coupés des sources qui les identifieraient à une cohérence, comme la tache de lumière portée par « Intérieur film » peut apparaître abstraite alors qu’elle est le résultat bien physique de la rencontre sur une surface à la fois translucide et réfléchissante d’un faisceau de lumière transportant une image mais intercepté avant qu’elle ne se forme.

JOUR 24

Parfois un recadrage, un effet de contraste, une profondeur de champ plus réduite, une focale longue, la fin d’un travelling juste avant un cut permet un flou subliminal, une composition fugace de motifs non identifiables, en transition, des filés. Une TAZ pour paraphraser Hakim Bey, une Temporary Abstract Zone… Le long mouvement de louma léchant les murs et le toit de la villa des futures victimes du tueur dans Tenebrae (Dario Argento, 1982), une première en Italie à cette époque, propose, et impose, au spectateur plusieurs secondes de lignes, d’angles et de matières. Quel était le but d’une telle prouesse technique. Matérialiser la vision subjective d’un esprit flottant autour de la villa ou insister sur la structure imposante de cette habitation luxueuse se transformant en prison par l’intrusion du tueur, sa présence intérieure. Ou encore perdre le spectateur quelques instants, lui permettre de sortir du film, pour mieux le surprendre lorsque le tueur frappe à nouveau.

JOUR 25

Les films se succèdent à travers les plateformes des streaming ou des téléchargements sur l’écran de mon smartphone. Fichiers volés, DVD rippés ou carrément refilmés sur écran plasma, comme prévient le petit logo cam, avec les sons ambiants. Commentaires, rires, grignotages, bruits domestiques divers, c’est tout un documentaire sur une séance vidéo à la maison qui se profile en marge du film illégalement reproduit. Parfois, l’image adopte un masque pour pouvoir échapper à la censure des plateformes officielles, elle peut se retrouver incluse dans un cadre-décor ou être voilée d’un halo blanc au centre. Par hasard ou par une suite de clics inconscients, je tombe sur Dernière séance (Laurent Achard, 2011), histoire d’un projectionniste serial killer. Impression que mon projet est siphonné de l’intérieur, que le cinéma me trahit et m’abandonne. Les livres, DVD, CD et autres supports divers et variés qui remplissent notre appartement me paraissent bien encombrants et vains, ils ne jouent plus leur rôle de support.

JOUR 26

Lorsqu’il nous arrive de revenir dans un lieu de notre enfance, on s’étonne de le percevoir plus étriqué que dans notre souvenir. Que se passe-t-il lorsque nous revoyons un film après une longue période. En réalité, si nous ne l’avons pas revu, nous y sommes retourné plusieurs fois en mémoire, et parfois même nous en avons retourné le matériau. Certaines images, séquences, sons ou éléments de dialogue qu’on croyait juste imprimés en nous se transforment avec le temps comme dans une culture in vitro (et vivo en même temps). Nous finissons même par en inventer de nouvelles dans une sorte de remake intérieur. Après tout, Jean-luc Godard a déclaré que « Lumière a d’abord pensé à projeter des images, puis à les enregistrer. C’est dans ce mouvement que le cinéma a été inventé. »[66][66] Jean-Luc Godard in « Entre musique et peinture », Artpress, n°43, décembre 1980.

JOUR 27

J’attends que le serveur m’apporte le café. Je n’ai encore rien déballé. La surface vide de la table renvoie la lumière de trois spots dont la proportion et la disposition rappellent les perforations d’une pellicule, mais aucune griffe ne les attrape pour lancer un mouvement, elles flottent seulement dans l’air et concentrent la lumière qui devrait normalement traverser l’image. Le film n’existe pas, ou bien est-il tout autour. « Ce qui est effacé risque toujours de subsister ou de survivre sous le forme non phénoménale d’un spectre. »[77][77] Alexander Garcia Düttman in « L’effacement des traces », PO&SIE, n°62, 1992.

JOUR 28

Si nous remanions la matière d’un film dans notre imaginaire, il arrive aussi qu’elle subisse effectivement des modifications, elles-mêmes productrices d’imaginaire. Dans cet article concernant Un soir, un train (André Delvaux, 1968), un de mes films de chevet et qui n’a pas été réédité en DVD pour des problèmes de droits, le blogueur relate une expérience : « la copie du film que je me suis procurée est un fichier .avi très probablement créé à partir du repiquage d’un enregistrement VHS, lors d’une diffusion du film à la télévision, du temps où les magnétoscopes existaient. Est-ce dû à la diffusion ou à la cassette ? L’image vidéo y prend des airs de palimpseste, avec d’autres images apparaissant en transparence : des pages de livre, une publicité pour Panzani… Ces images rémanentes intervenaient de manière judicieuse par moments (souvent non), et laissaient l’impression d’une autre réalité, sous-jacente et inaccessible, effet non dénué d’à-propos quant au twist final d’Un soir, un train »[88][88] Erwann Perchoc, « U comme Un soir, un train », in blog.belial.fr, 28 août 2015..

Dans un mouvement inverse, de grands chefs-d’œuvre du patrimoine restaurés à grand frais au moyen de technologies numériques de plus en plus pointues se voient nettoyés, dépoussiérés, départicularisés pourrait-on dire, à l’image et au son où le réducteur de bruit pourchasse le moindre souffle ou crépitement, symptômes d’usure du cœur et des poumons, au point d’éradiquer toute rumeur et de conférer aux voix un léger accent métallique, trace de l’emprise de la machine.

JOUR 29

Une journée d’escapade en Ariège, hors de toute intention de repérage, juste pour la balade et se changer les idées, un peu comme la lycéenne de La punition (Jean Rouch, 1962) dans le Paris du début des années 60, plus précisément le Paris que s’était approprié la Nouvelle Vague avec la technique légère des premiers films de Truffaut, Rohmer ou Godard. J’ai eu du mal à retrouver ce film lorsque j’ai voulu le revoir il y a quelques années d’autant que je ne savais pas qu’il portait un autre titre, Les mauvaises rencontres. C’est ce film découvert lors d’une diffusion télé à l’adolescence qui m’a fait comprendre qu’il existait un cinéma autre que le simple spectacle, que le cinéma était un langage.

Au détour d’une petite place à La Bastide-de-Sérou, nous découvrons une boucherie sans doute fermée dont le fronton est orné du nom de Jean Rouch, je m’amuse aussitôt à y voir un signe qui m’encourage à réactiver « Intérieur film ». L’idée du projectionniste serial killer a déjà été tournée, eh bien soit, le personnage sera aussi flou et insaisissable que Michael Petersen, il ne restera plus que son ombre projetée sur tout le film, sorte de contrechamp/contrepoint au carré de lumière parasite en suspension dans l’image, spectre après effacement.

JOUR 30

La neige sur les écrans cathodiques possède un statut particulier, il y a quelque chose à voir par le biais d’un médium mais ce n’est pas une image, c’est un bombardement, un grouillement qui ne s’agrège pas de même qu’il ne s’agit pas d’une forme en décomposition, atomisée. Un entre-deux comme dans la série et le film Twin Peaks (Mark Frost & David Lynch, 1990, 1991, 1992, 2017) où elle s’insinue en surimpression fugacement entre certains plans pour relier le monde de la Loge Noire et le réel. « Intérieur film » n’a de support que trompe-l’oeil et chausses-trappes et de personnages que des ombres ou ce figurant qui, par sa maladresse, fait rater une prise qui atterrira directement à la poubelle comme cette « star de la coupure » dont parle Andy Warhol[99][99] Andy Warhol in Ma philosophie de A à B, 1975..

JOUR 31

C’est dans une chambre d’hôtel à Sète que j’ai eu une dernière vision d’ « Intérieur film ». En attendant l’heure de sortir dîner, nous observons ma compagne et moi le ciel s’assombrir en plus du soir qui tombe, il se met à pleuvoir et à tonner. Du balcon, nous pouvons voir les éclairs transparaître un peu partout. Le journal télévisé qui était en cours est soudainement interrompu. L’écran est noir, quelques mots en petits caractères y sautillent cependant, « pas de son et pas d’image ». C’est peut-être là mon film. Un film en-deçà de « Moteur ! » et « Action ! », un film qui n’est pas à l’image ni au son mais dans « Silence ! » Un film qui ne serait visible qu’en audiodescription, et encore doit-il être vu entre les lignes, les images ne sont peut-être que le résultat de caméras déclenchées par détecteur de mouvement (une mouche peut alors faire le film). Un film ni plat ni en relief mais en creux, une courbe de niveau révélée en coupe par une carte. Un film de coupe comme on parle de plan de coupe.