L’énigme de la lampe

À propos de Comment savoir, de James L. Brooks

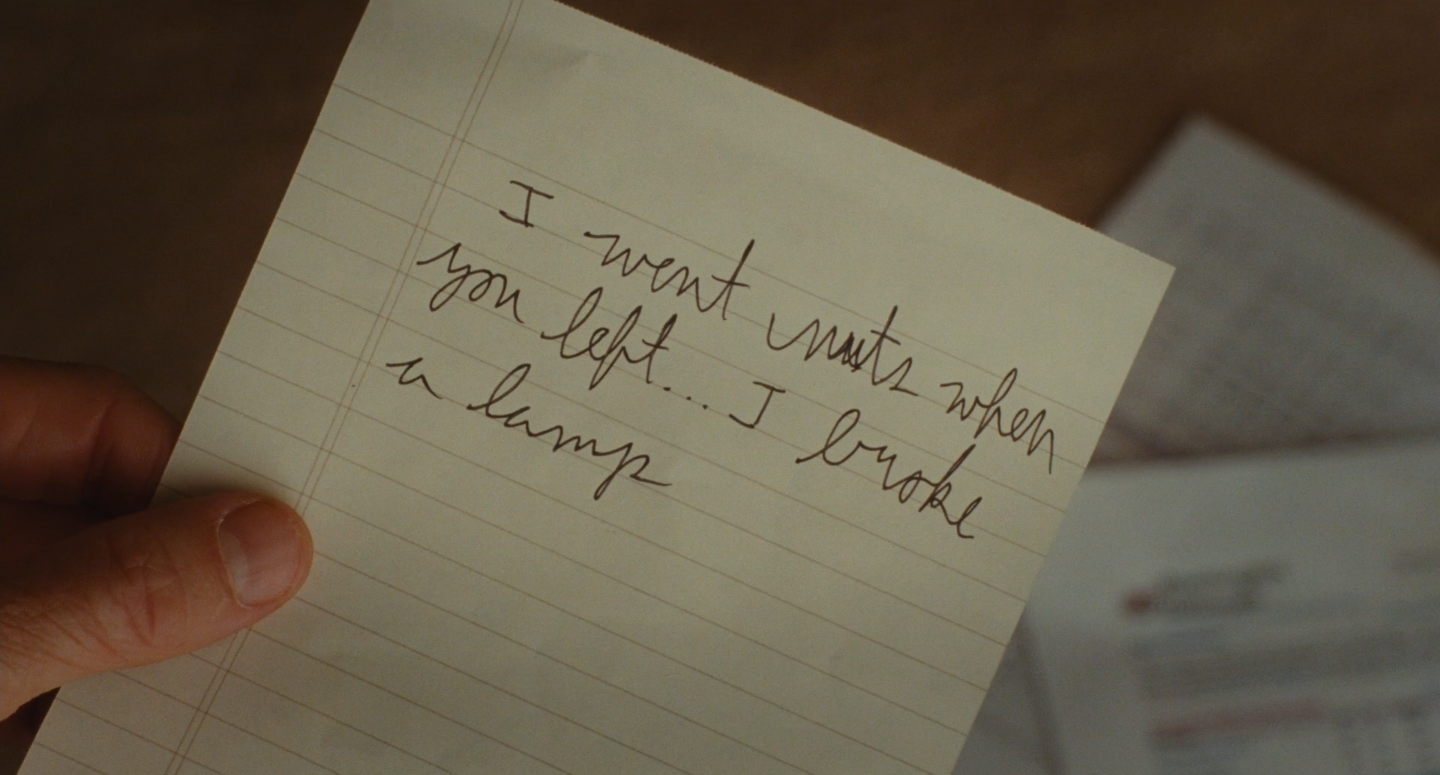

Dans une scène fameuse de Comment savoir, Matty (Owen Wilson) appelle Lisa (Reese Witherspoon), qui vient de le quitter, pour lui annoncer que, dévasté par le chagrin, il a cassé une lampe. L’ultime obstacle, le pas suprême qu’il s’agissait pour lui de franchir consistait à réduire cette lampe en pièces, si bien qu’il lui a fallu redoubler le récit de cet événement : en l’écrivant d’abord, puis en le disant à haute voix. Or il y a là quelque chose qui, de fait, semble à tout le moins incongru : au-delà du comique de situation, qu’y a-t-il dans une lampe qui puisse lui renvoyer pareille image de résistance ? Ou : que signifie réellement le fait de prendre le contrôle de la lampe en la soumettant physiquement à ses émois ? Il serait aisé de renvoyer son acte à des facteurs univoquement psychologiques, et l’entièreté de la séquence à son efficacité comique. Reste qu’il s’y joue probablement quelque chose de plus insidieux, qu’on pourrait dérouler en partant du principe que ce qui importe dans la lampe est moins directement l’objet lui-même que la lumière, ou plutôt que la lumière médiée par l’ampoule. Ce faisant, l’objet qui secrètement se dévoile consiste en une certaine articulation de la morale et de la lumière, articulation à comprendre comme un accord ou comme une entente. Mais avant de s’installer plus précisément dans les manifestations de cette articulation, il faudrait s’assurer d’avoir regardé les images qui précèdent presque immédiatement la lampe brisée.

Quelques minutes plus tôt, donc, Lisa arrive chez George (Paul Rudd), lequel repart immédiatement faire les courses. Il se tourne alors vers Lisa, circonscrit par une lumière qui semble sculpter son visage ahuri : celle, éclatante, qui surgit de la salle de bains, au fond du plan ; celle, plus discrète, qu’on devine émaner d’une fenêtre jamais filmée, à gauche de la chambre et longeant le lit ; celle, enfin, qui consiste en la rencontre de la lumière invitée par la porte et de la lumière traversant les immenses fenêtres du salon. Au plan suivant, un décadrage violent révèle Lisa, de l’autre côté du champ, à la lettre jetée dans un environnement régi par des lignes lumineuses. Dans ce plan toutefois, quelque chose résiste, happe et fixe le regard en troublant l’économie de son parcours : la lumière qui continue à émaner des grandes fenêtres du salon produit une ombre — celle d’une table basse rectangulaire —, ombre qui prend (et d’une manière physiquement proche de l’incompréhensible, au vu des contours de ladite table) la forme d’une flèche dirigée vers le spectateur. La considération de cette flèche procède directement du recadrage, qui au lieu de se recentrer sur une figure en l’appréhendant entièrement vient guider plus sûrement le cheminement du regard en l’ouvrant à la vie des formes lumineuses, par-delà les intentions de signification qui relèveraient de l’architecture du plan avant qu’il ne soit disloqué par le surgissement du détail[11][11] Exemple : le décadrage comme révélation de la solitude du personnage, noyé dans un espace qui l’excède..

En visant le spectateur, la flèche décrit déjà le cheminement actif du détail (ici, la flèche), qui au lieu de se laisser déceler par quelque regard objectivant fixe cela même qui se tourne vers lui. Dans la pointe de la flèche c’est le détail qui regarde, assaille et oblige à répondre. La complexité de ce détail tient à ce qu’il recouvre à la fois ce qu’Arasse ressaisit comme dettaglio, dans la mesure où « non seulement (…) il isole un élément où se noie le tout, mais surtout (…) il défait le dispositif spatial réglé qui doit gérer la relation physique du spectateur [à l’œuvre] »[22][22] ARASSE, Daniel, Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, 1996, p. 224., et ce qu’il définit comme détail pictural, c’est-à-dire ce moment où l’on aperçoit « la matière picturale, manipulée, aussi opaque à la représentation qu’éclatante par elle-même, éblouissante dans son effet de présence »[33][33] Ibid., p. 12. (ici : non pas une flèche comme objet, mais la lumière qui, par la seule force de son éclat, trace ses propres contours). Or, en fixant, la flèche ne suppose nullement, pour se révéler, un regard qui dé-taillerait ou viendrait délimiter un objet dans l’image. Le fait même qu’elle soit une flèche, c’est-à-dire aussi une arme de tir, laisse à penser qu’au lieu de se laisser arraisonner à un certain moment de la perception, elle définit par et pour elle-même la modalité de sa survenue, excédant ce faisant toute relation intentionnelle en rendant impossible toute reconduction de ce sens essentiellement reçu dans le sujet lui-même. Non seulement, comme tout détail, elle sort de sa place, mais surtout elle est le pic même d’où toutes les places semblent assignées : celle du regardant, défini par l’orientation de la flèche, et celle du personnage, dont la présence physique est rendue au moins problématique par sa non-concordance avec le parcours suivi par la flèche. La flèche devient le point nodal d’où s’origine l’entièreté de ce qui a lieu.

Mais la flèche signale[44][44] Ici, non pas au sens du signe comme renvoi à autre chose que soi, mais dans la façon même dont la flèche s’apparaît. Sa signifiance est essentiellement non-éidétique : dit autrement, elle n’est ni la flèche singulière qui serait un exemple de la flèche en général, ni la représentation a posteriori d’une signification pré-constituée, d’un horizon déjà tissé de familiarité. Si le fait qu’elle s’apparaisse est important ici, c’est parce que c’est ce qui fait d’elle un phénomène pur.

Face A du phénomène : « La lumière (phos), partout où cette arkhè commande et commence le discours, et donne l’initiative en général (phos, phainesthai, phantasma, donc spectre, etc.), aussi bien dans le discours philosophique que dans les discours d’une révélation (Offenbarung) — ou de la révélabilité (Offenbarkeit), d’une possibilité plus originaire de manifestation. » (DERRIDA, Jacques, Foi et savoir, Points Seuil, 2001, p. 15).

Mais face B, inséparablement : le phénomène qui, dans sa survenue, s’éclaire à-même sa propre lumière, par-delà toute visée intentionnelle de la conscience.

Dans le film, une scène au moins atteste de l’intrication lumineuse de ces deux faces : celle où George chante dans une lampe de salon. La lampe y est filmée à la fois comme ce qui rend possible l’expression de sa voix et comme ce qui, phénoménalement, éclaire son visage en subordonnant l’entièreté du plan à son intensité. George avait agrippé la lampe, et comme tel était venu vers elle : or en luisant pareillement, l’abat-jour excède sa visée, qui était celle de la face A (faire sortir la voix de l’obscurité, c’est-à-dire faire de la lampe un micro). peut-être autre chose encore. Maldiney souligne en effet qu’« en grec, la dimension transitive de l’expérience se précise dans le sens d’une percée. Le verbe peiráô (tenter, expérimenter) a deux doublets, peiráô et peráô, signifiant transpercer. Tantôt, il a le sens d’une pénétration, celle, par exemple, de la pointe d’une arme, tantôt il signifie la traversée d’un espace (la mer) ou le passage par un lieu ou d’un lieu à un autre. »[55][55] MALDINEY, Henri, « La prise », in Qu’est-ce que l’homme ? Philosophie/Psychanalyse, Hommage à Alphonse de Walhens, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1982, p. 143. On a vu comme la flèche était moins un objet qu’une action de transpercer : trouer l’espace de la représentation, déchirer la relation du sujet qui regarde à la séquence. Ce faisant, il est aisé de l’assimiler à l’expérience elle-même en tant qu’elle est transitive. C’est que, dans la double face de l’expérience (transpercer/traverser), le schème qui demeure est celui du passage, passage du point A à un point B, avec comme exemple évident celui de l’apprentissage, qui revient à intégrer à l’état d’acquis ce qui s’accomplit au cours de l’action de transpercer (donc : dans la traversée, dans le passage de la table à la flèche et dans le parcours qui va d’un bout à l’autre de la flèche). La flèche, dans son mouvement propre (aller vers, désigner, traverser, voyager, etc.), est autant résultat que mise en œuvre dynamique d’un apprentissage, dans tout ce qu’un apprentissage peut recouvrir pratiquement : non seulement aller vers, désigner, traverser, transmettre, mais aussi négocier, transformer, marchander, discuter. Son parcours, ici, s’avère en réalité triple : d’abord, l’arrêt de la lumière du soleil passée au filtre des fenêtres, autrement dit la négociation entre la lumière pure et l’obscurcissement que lui applique l’intérieur[66][66] On pense ici aux passages de l’Esthétique de Hegel consacrés à la maison entièrement fermée dans l’esprit chrétien : « De même, la lumière du soleil est interceptée, ou ses rayons ne pénètrent qu’obscurcis par les peintures des vitraux nécessaires pour compléter le parfait isolement du dehors. Ce dont l’homme a besoin, ce n’est pas de ce qui lui est donné par la nature extérieure, mais d’un monde fait par lui et pour lui seul, approprié à sa méditation intérieure, à l’entretien de l’âme avec Dieu et avec elle-même. » (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Esthétique. Tome premier (1835), trad. fr. Charles Bénard, Paris, Librairie Germer-Baillère, 1875, p. 286.) Il reprend ailleurs (notamment p. 239) à Goethe la compréhension de la couleur comme une combinaison de lumineux et d’obscur, si bien que la lumière, lorsqu’elle n’est pas de facto intégrée à un dispositif dialectique, apparaît dans la pure indétermination de ce qui est identique à soi. De même que la lumière naît de la nuit, il existe un parcours dynamique d’association entre la lumière et la nuit, sur le mode simple d’une Aufhebung : 1. état autosuffisant (la lumière naturelle) ; 2. état de scission (la lumière qui se situerait contre la nuit) ; 3. état synthétique, dans le corps de la couleur, où la lumière accepte de collaborer avec son autre. Dans la couleur comme dans la maison chrétienne, quelque chose se maintient : la dépréciation de la lumière naturelle, forcément abstraite, au profit de l’éclairage comme mise en œuvre d’une médiation. ; ensuite et en même temps, le passage de l’extérieur au foyer, ou la domestication du soleil ; enfin, de la table à la flèche, la transformation de l’élément quotidien en vecteur d’apprentissage.

Or dans ces trois cas le parcours peut être ressaisi comme apprentissage moral, dans une acception très précise de ce que recouvre le champ de la moralité. D’abord, dans le mouvement soleil-fenêtre-table-flèche, c’est un double passage qui s’accomplit. Premier passage : si l’on accepte au moins un instant de comprendre le soleil comme « le rejeton du Bien (…) exactement ce qu’il est lui-même dans le lieu intelligible (…) par rapport à la vue comme par rapport aux visibles »[77][77] PLATON, La République (in Œuvres complètes, tome I), trad. fr. Léon Robin, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1940, 508b12-c2., alors le soleil est déjà un signe du passage de l’intelligible au sensible, déjà une translation[88][88] Chez Platon, l’analogie implique que l’existence des intelligibles ait pour cause le Bien, et que l’existence des visibles ait pour cause le soleil. Nos hypothèses ne prennent pas en compte cette compréhension, et retiennent seulement — superficiellement — la comparaison en tant que telle.. Mais, immédiatement, un problème se lève : la moralité qui se maintient dans le soleil, quand bien même elle détiendrait un rôle dans le sensible, demeure abstraite parce qu’elle survient de l’extérieur à la façon d’un commandement.

Pour mieux saisir ce problème, il faudrait peut-être évoquer une scène qui, plus tôt dans le film, a défini les contours de cette morale abstraite. Lisa, qui vient d’apprendre qu’elle n’était pas sélectionnée pour la prochaine saison sportive, va se brosser les dents. Le miroir de sa salle de bains, on l’aperçoit immédiatement, est jalonné de quantité de post-its assénant abstraitement des slogans de développement personnel : « Les obstacles sont ce que vous voyez quand vous perdez votre objectif de vue », « Là où il n’y a pas de bataille, il n’y a pas de force », etc. Mais l’intérêt de la séquence se situe ailleurs : alors que, confronté auxdits slogans, le personnage trouvera de quoi relever la tête et quitter la pièce, la caméra choisit de rester l’espace d’un instant devant le miroir, lors même que toute figure s’en est absentée. Autrement dit : même lorsqu’ils ne sont pas convoqués pour une situation morale concrète, les slogans demeurent, consacrant l’éthique comme un champ séparé de l’expérience, à-même de se maintenir dans son être sans jamais se confronter à l’épaisseur sensible du monde et à ses exigences pratiques. La morale des post-its consacre ainsi la réunion de deux courants : d’un côté, celui qui « propose de libérer votre potentiel pour faire un malheur dans l’immobilier ou de vous donner les moyens d’être tout ce que vous voulez être »[99][99] CAVELL, Stanley, Le cinéma nous rend-il meilleurs ?, trad. fr. C. Fournier et É. Domenach, Paris, Bayard, 2003, p. 108. (soit : la morale subsumée sous une logique qui irait d’une prétendue grossièreté à la sophistication) ; de l’autre, celui, plus vaste et moins marqué temporellement, de la théorie morale saisie comme entremêlement de principes et de « calculs valables pour tous, universellement, sans distinction de position ou de condition (si l’avortement ou la discrimination positive sont mauvais, alors ils le sont, quelle que soit la personne en cause) (…) »[1010][1010] Ibid., p. 131..

Il faut ici comprendre la monstration de l’abstraction des slogans comme une profession de foi : dans cet écart tendu entre la situation pratique et le maintien inchangé des préceptes moraux, c’est le désir d’une autre compréhension de la morale qui déjà se révèle, compréhension dont la propriété première est qu’elle implique de s’y immerger intégralement, sans jamais la considérer de l’extérieur. La morale ainsi conçue laisse place à un quotidien moralisé, à tel point que « nous nous mettons en jeu dans chacun des mots que nous prononçons, comme si nous assumions la responsabilité du langage en tant que tel, du monde partagé comme tout »[1111][1111] Ibid., p.100.. Toute attitude quotidienne (qu’on la nomme aussi ordinaire) devient alors une attitude morale, ou à tout le moins compréhensible d’un point de vue moral. Par exemple, lorsque sa secrétaire supplie George de l’autoriser à l’aider, il lui répond ceci : « go morning-sick for me ! » — en d’autres termes encore, il préfère qu’elle convertisse une attitude naturelle (soit : les nausées matinales dues à sa grossesse) en une attitude morale à la possibilité qu’elle ne fasse qu’appliquer des préceptes moraux (qu’il serait possible de rassembler sous le vocable de l’assistance ou du secours). Le quotidien moralisé prévaut définitivement sur le geste moral délié de l’ordinaire.

Le parcours de la flèche, par conséquent, ne saurait apparaître comme anodin : après le premier passage Bien-soleil, le deuxième passage soleil-fenêtre, le troisième passage fenêtre-table et le quatrième passage table-flèche consistent chacun en une étape supplémentaire dans la moralisation du quotidien. Soleil-fenêtre : l’impératif abstrait se trouve confronté aux nécessités concrètes de la matière, ou plutôt est désormais soumis à l’organisation spatiale du quotidien, avec son lot d’obstacles pratiques (par exemple, les rideaux). Fenêtre-table : du monde générique de l’ordinaire, on se reporte maintenant sur le monde des objets, objets qui sont eux-mêmes des moyens possibles de mise en œuvre de l’idéal perfectionniste (ici, la table comme maintenant ouverte la perspective de la réunion ou de la conversation, le repas partagé en commun, l’action de se baisser pour récupérer ce qui a été disposé pour soi, etc.). Table-flèche : le mouvement s’inverse, dans la mesure où jusqu’à présent l’on allait de la morale au quotidien — avec la table qui s’ombre en flèche, c’est le quotidien qui se hisse (ou se baisse, parce que l’ombre est projetée au sol : de fait, la morale de l’ordinaire est accessible à la main, par un petit effort physique) au niveau de la morale.

La flèche peut dès lors apparaître comme une variation sur la nature médiatrice de la lumière : médiatrice, elle l’est non pas au sens d’une manière de nier puis de surmonter l’immédiateté, mais plutôt comme une disposition éthique qui assurerait le passage d’un élément à un autre, d’une figure à une autre, d’un moment de la moralité à un autre, en comprenant ce passage comme une réunion, sur le modèle du couple morale-quotidien. On pourrait, pour en attester, citer une scène du début du film, soit le moment où l’avocat de la compagnie du père de George est convoqué pour gérer une situation de crise. Le rôle médiateur de l’avocat y apparaît plastiquement comme un rôle lumineux, dans la mesure où il semble se situer à la confluence de deux rayons glissés entre plusieurs blocs ombragés, rayons qui semblent émaner, pour l’un, de George, et pour l’autre, de son père. Comme tel, l’avocat est moins le réceptacle de ces lignes projetées sur le sol qu’il n’en est le médiateur consciencieux, ou plutôt le redistributeur qui, agissant de la sorte, rend possible une communication effective.

Quand bien même elle serait toujours déjà médiatrice, la lumière a donc besoin d’agents pour se réaliser éthiquement. À ce titre, le film rappelle beaucoup Always, de Spielberg, dont l’argument était fort simple : un homme meurt englouti par le feu parce qu’il n’a pas su mesurer la puissance de la lumière, et à la rencontre d’un ange blanc il va apprendre à intégrer l’élément de la lumière comme une disposition intérieure. Exemple : dans une séquence nocturne, l’homme (qui n’est alors qu’un spectre, nimbant le visible de sa présence mais n’étant pas perceptible aux yeux des autres) assiste d’abord en spectateur à la séduction opérée par une femme sur l’apprenti pompier de l’air qu’on lui a chargé de former. Mais, au fur et à mesure des tentatives de la femme, le spectre, abasourdi par la réaction peu réceptive de l’apprenti, est filmé de plus en plus systématiquement à l’entre-deux des figures, chacune étant éclairée par des luminaires artificiels (néons, lampes). Surtout, d’un plan à l’autre, quelque chose a changé : là où la lumière bleutée du néon semblait d’abord liée à la présence même du spectre, selon la modalité spielbergienne de la lumière comme incarnation de l’altérité absolue et inassimilable au flux de quelque conscience, un léger déplacement du spectre, exhibé dans le raccord, entoure désormais la femme de la lumière qui semblait jusqu’alors le caractériser. Ce que la séquence raconte est simple : de lumière pure, non-médiée, le spectre est devenu une puissance à-même de redistribuer des forces lumineuses pour garantir l’interaction. Tout se passe comme si les luminaires, alors même qu’ils pouvaient déjà être présents dans les plans précédents, étaient à la lettre disposés par sa seule force.

Comment savoir intensifie cette dynamique puisqu’il en fait l’une des conditions de la nature éthique des scènes[1212][1212] Les trois autres conditions principales sont les suivantes : d’abord, le fait que le temps de l’expérience quotidienne puisse contenir en puissance le temps de son évaluation ; ensuite, la compréhension de l’expérience qui veut que chaque situation contienne dans son vécu propre la possibilité de se réitérer, réitération qui en révèle l’être en le stabilisant de manière pérenne ; enfin, ce que le film nomme room to think et time to think, soit l’idée que le temps et l’espace ne précèdent ni ne dictent les conflits intérieurs des personnages, mais doivent absolument demeurer, par un certain effort, à leur mesure., ou de l’effectivité de la moralisation du quotidien. Exemple : dans une séquence du milieu du film, Matty, surpris par le fait que Lisa ait osé inviter George dans son propre appartement, est pris d’une colère ; Lisa, embarrassée, lui demande d’aller discuter dans une pièce attenante, alors que George attend au bout du couloir. Or la finesse figurale de la scène consiste en ceci que, lors même que la pièce où Lisa et Matty sont allés s’enfermer n’est pas visible dans le plan, trois luminaires continuent à l’éclairer. Autrement dit : lors même que Matty, par son attitude disconvenante, semblait avoir disjoint le quotidien du moral, la lumière permet d’envisager comme possible une conversion qui ait lieu dans ladite pièce.

Mais, surtout, il suffit de revenir au début du film pour se souvenir d’un rôle déjà rempli par ces mêmes trois luminaires, alors que Lisa, après une première nuit passée aux côtés de Matty, s’apprêtait à quitter définitivement son appartement. Selon le mode médiateur déjà défini, les luminaires y assuraient une communication dynamique entre les deux personnages, si bien que, quelques secondes plus tard seulement, un gros plan sur la main de Lisa concentrait l’intégralité des possibles recouverts par son hésitation[1313][1313] À ce titre, la conception brooksienne de la vie des formes recouvre directement ce que Maldiney appelle rythme, mais en le convertissant dans un horizon pleinement moral : « Le propre du rythme est d’impliquer en chaque phase, simultanément, des directions contraires qu’il intègre à titre d’éléments radicaux d’un indivisible procès. » (MALDINEY, Henri, Art et existence, Paris, Klincksieck, 1976, p. 48.). Si Lisa, à ce moment précis, s’était mise à hésiter, ce n’était nullement pour appliquer une morale de post-its, comme le laisserait entendre le scénario : bien plutôt, elle n’a pas pu résister à l’emprise de la lumière, qui dès lors qu’elle éclaire contribue systématiquement à souder un espace commun, habitable à plusieurs. On comprend par suite bien mieux le rôle des luminaires dans la scène qui nous intéresse : en plus d’ouvrir la voie possible d’une moralisation dans la pièce attenante, ils permettent à George d’être intégré à une situation dont il était de facto coupé.

À l’aune de ces quelques variations lumineuses, il semble enfin possible de justifier l’acte de Matty faisant violence à la lampe, et par suite à la lumière. C’est que Matty est un personnage qui veut forcer la lumière : son appartement lui-même en atteste, puisqu’il lui suffit de claquer des mains pour que la lumière lui obéisse, quitte à agacer sa partenaire. S’il force la lumière, c’est précisément parce qu’il a compris que la lumière n’était pas de son côté : la flèche visait certes le spectateur, mais surtout enjoignait Lisa de se tourner du côté de George, qui venait de partir à l’endroit précis que désignait la pointe ; de même, les luminaires du couloir semblaient susciter un espace commun qui ne pouvait s’accorder avec sa volonté d’avoir Lisa pour lui tout seul. Pour lui, moraliser le quotidien en transmuant l’élément de la lumière en disposition éthique voudrait également dire renoncer à son mode de vie de noceur[1414][1414] De fait, y renoncer ne revient pas à appliquer une morale abstraite (type : Tu ne commettras point d’adultère), puisque la lumière a besoin, pour trouver quelque effectivité morale, de s’incarner dans une situation concrète (un salon, une certaine disposition de l’espace, etc.). Il est à cet égard assez parlant que le soleil, chez Brooks, irradie peu., disposer intégralement son appartement pour que l’engagement de la première fois puisse y être redit ou rejoué, etc.

Mais qu’en est-il, désormais, de ceux qui ont laissé la lumière luire ? Un simple zoom, dans l’une des dernières scènes du film, le révèle en le concentrant dans un léger mouvement. C’est l’anniversaire de Lisa. Sur une immense terrasse décorée pour l’occasion, des centaines de petites lumières scintillent comme des lucioles, alors que George et Lisa se font face. La caméra avance vers les lumières, disposées au fond du plan et qui, comme telles, assurent encore une fois la possibilité d’un espace partagé ; en allant discrètement vers elles, elle semble alors révéler, à la manière d’une quête de l’origine, cela même qui rend visible (et donc vivable) la rencontre. Mais le nœud se situe ailleurs : l’axe se décentre soudainement et, panotant une demi-seconde, se dirige vers le visage illuminé de Lisa, avec à la droite du plan les lumières, dont la taille et l’intensité paraissent s’arrimer directement à ses yeux écarquillés pour en restituer la puissance lumineuse. La précision du mouvement amorcé ici tient à ceci qu’il n’en est pas réellement un, mais qu’en allant chercher Lisa on arrive aux lumières. La lumière accorde à ceux qui lui ont accordé un espace, c’est-à-dire à ceux qui lui ont laissé moraliser le quotidien, une qualité d’aura, qui les autorise à luire à leur tour. Or puisque la lumière crée du commun, l’aura n’équivaut jamais à une autonomisation : dans le visage luisant, c’est déjà le contrechamp qui se dessine, c’est déjà cela même qui s’en trouve immédiatement ébloui.

Dernier plan du film : George et Lisa, enfin réunis, laissent émaner derrière eux deux grandes boules lumineuses. Ils se lèvent, et partent. Les deux boules restent, nouées entre elles par cette qualité de la lumière qui veut que jamais ses contours ne puissent être absolument circonscrits. Ces deux boules qui restent sont le contraire même du plan sur les post-its qui continuaient à planer abstraitement sur le miroir de Lisa. Ils incarnent la première union, le premier acquiescement qui, au terme d’un long apprentissage de la morale ordinaire, se maintient actif dans une promesse lumineuse.