Le cinéma autre #2

Regeneration

La journée d’étude Le cinéma autre était l’occasion d’interroger, du point de vue du cinéma et des études cinématographiques, les enjeux d’un autre de l’art qui faisait alors l’objet d’une exposition temporaire au LaM. Tel que présenté alors, l’autre de l’art ne ressemblait pas à une catégorie stable. On en suivait la dynamique, d’une salle du musée à l’autre, à la faveur d’une arborescence inépuisable et pelotonnée autour de pôles historiques, géographiques ou conceptuels. La commissaire de cette exposition, Savine Faupin[11][11] Savine Faupin est conservatrice en chef, en charge de la collection d’art brut au LaM., avait posé plusieurs accents pour orienter le parcours dans cet ensemble hétérogène. Le rapport des institutions de tout ordre (scientifiques, cliniques, artistiques) à cet autre devait être souligné d’emblée, puisque la première salle de l’exposition était consacrée aux collections asilaires du tournant des XIXe et XXe siècles, avant que le propos n’ouvre sur « la rue » et ses graffitis, puis sur des « enfances » plurielles, sur la notion de « geste »… De façon générale, à partir d’un centrement sur l’Europe, L’autre de l’art se montrait toujours plus proche, plus endogène, loin des stéréotypes exotisants qui pipent la notion d’altérité. L’organisation spiralée de l’exposition, vers son retour introspectif sur la question des origines de l’art, inquiétait peu à peu nos frontières conceptuelles : cet autre de l’art, pour « non-art » qu’il soit a priori, menace toujours de devenir le coeur de l’art même[22][22] Voir le catalogue de l’exposition : L’autre de l’art. Art involontaire, art intentionnel en Europe, 1850-1974, LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, Villeneuve d’Ascq, 2014..

Qu’est-ce que le cinéma aurait à voir avec une telle démarche muséale ? L’autre de l’art accordait une place importante aux films, et chacune des cinq salles en accueillait au moins un. Le statut de ces films pouvait varier, entre le document sur le travail d’un artiste (Musique et couleur du Père Léonide de Vladimir Koslov[33][33] KOSLOV Vladimir, Musique et couleur du père Léonide, Act Formation/Koslov, 2003, 20’.) et le constituant d’une oeuvre d’art contemporain (comme 2 Stage Transfert Drawing de Dennis Oppenheim[44][44] OPPENHEIM Dennis, 2 Stage Transfert Drawing (Advancing to a Future State) et 2 Stage Transfert Drawing (Returning to a Past State), 1971, 7’42’’ et 12’04.). Toute approche convenue des images en mouvement dans un musée est inquiétée par la présence de Ce gamin, là : le rapport de la démarche de Fernand Deligny à une oeuvre d’art objectivée s’avère en effet plus délicat[55][55] DELIGNY Fernand et VICTOR Renaud, Ce gamin, là, Les Films du Carrosse/Renn Productions/Reggane Films/Les Productions de la Guéville/Stephan Films/Filmanthrope/INA/Orly Films, 1975, 95’. Dans le cadre de sa démarche de psychiatre, Fernand Deligny enrôle le cinéma au sein d’une pédagogie poétique inscrite entre ses patients et le monde, présentée dans le texte suivant : DELIGNY Fernand, « La caméra, outil pédagogique », Vers une éducation nouvelle (VEN) n°97, octobre-novembre 1955 (repris dans Graine de crapule suivi de Les vagabonds efficaces et autres texte, Dunod, 1998.. Les promenades de Theodor Wagemann filmée par Robert Küppers[66][66] KUPPERS Robert, Theo, Bavaria Fernsehproduktion, 1992, 19’. menaient à l’errance de Marguerite Duras dans les rues de Paris à l’aube[77][77] DURAS Marguerite, Les Mains Négatives, Les films du losange, 1979, 18’. en passant par les excursions de Jean-Michel Basquiat[88][88] BERTOGLIO Edo, Downtown 81, New-York Beat Films, 1981, 72’., suivant le jeu poétique auquel invitait ces itinéraires. En cours de route, le film d’Eric Duvivier et Henri Michaux, Images du monde visionnaire[99][99] DUVIVIER Eric et MICHAUX Henri, Images du monde visionnaire, Sciencefilm, 1963, 34’., allait s’inscrire entre le domaine du documentaire pédagogique (ici médical) et celui de la création expérimentale, représentée ailleurs par les grattages sur pellicule de Norman McLaren[1010][1010] McLAREN Norman, Love on the Wing, GPO Film Unit, 4’40’’ et Blinkity Blank, The National Film Board of Canada, 5’17’’. et de Len Lye[1111][1111] LYE Len, Free Radicals, Direct Film Compagny, 1958/1979, 4’.. Une question porte donc sur le rôle que ces images endossent vis-à-vis du propos de l’exposition, et de fil en aiguille, sur le statut que le musée leur confère. Outre les pratiques d’art vidéo auxquelles le monde muséal est acclimaté, le cinéma lui-même est interrogé. Le cinéma, dans ce rapport d’emblée contrarié qu’il entretient avec le domaine de l’art ; le cinéma en tant qu’il demeure engagé dans une histoire culturelle commune, éminemment populaire ; le cinéma en tant qu’il mobilise des dispositifs techniques (parfois industriels et commerciaux) spécifiques, à distance des musées : le cinéma n’est-il pas, en somme, un « autre de l’art » aux yeux d’un musée ? Et pour le cinéma-même, quel serait le correspondant de L’autre de l’art ? Par-delà toute appréhension du film attendu comme support de contenu documentaire, ou comme partie prenante de l’art contemporain, n’est-ce pas cet autre propre au cinéma qui aimante le regard du musée et celui de ses visiteurs ? N’est-ce pas un cinéma autre que désignait, sur ce mode fragmentaire, dispersé, vagabond, de telles présences filmiques au sein d’une exposition muséale ?

Suite aux échanges que l’auditorium du LaM a accueillis le 8 janvier 2015 à son propos, ce cinéma autre nous apparaît toujours sous des dehors disparates. Tour à tour, les avant-gardes cinématographiques, le cinéma underground, expérimental, les aspects du cinéma moderne (Néoréalisme, Nouvelle Vague…), les pratiques non-professionnelles de la vidéo, les origines du cinématographe ont été mobilisés. De l’un à l’autre, la question d’une définition sera toujours reconduite ; cet autre glisse incessamment entre nos linéatures, si fines soient-elles.

Avant de vouloir définir positivement le cinéma autre, entendons-nous d’abord sur ce qu’il n’est pas, ou pas exactement : cela semble plus évident. Sous les regards croisés du musée, de l’université et du cinéma-même, l’autre est ce qui déborde un horizon d’attente instauré par des régimes de représentation stationnaires qui participent d’un ordre général dans notre société. Une logistique de production inflexible, l’obédience du tournage et du montage aux lois consacrées du raccord, la prévalence d’actions et d’émotions pré-construites, une exploitation programmée dans des salles dédiées sont autant de traits d’un cinéma conventionnel et dominant – celui-là même que le cinéma autre n’est pas. L’autre propre au cinéma est ce qui échappe à la surdétermination commerciale, à l’ordre spectaculaire, à l’économie narrative qui prévalent au sein d’un cinéma passablement institué – suivant le modèle retentissant qu’aura fourni Hollywood – dès lors qu’il ne propose rien d’autre, précisément. Ici, le « mode de représentation institutionnel » ou « MRI » que décrit Noël Burch dans La lucarne de l’infini[1212][1212] BURCH Noël, La Lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographique, L’Harmattan, 2007 (1991 pour la première édition chez Nathan). fournit un premier point de référence approprié, à partir duquel on pourrait discerner une telle part autre du cinéma. Le MRI, tel que Noël Burch le voit stabilisé en 1929, est la somme des systèmes signifiants visant à centrer le sujet-spectateur et à conditionner le plein effet diégétique autour de priorités narratives ; il entretient un horizon d’attente (comme le fera plus tard une certaine syntaxe télévisuelle), il prédéfinit un rapport aux images qu’il faut bien désigner au préalable – l’autre n’étant autre que ce qui s’en dérobe. Souple, élargie, partageable, une telle définition par la négative agrée ainsi, en revers, la pluralité des formes, la dynamique d’éclatement, l’ouverture du cinéma autre, dont nous ne saurions que suivre les souveraines virevoltes.

Noël Burch distingue le MRI d’un MRP (« mode de représentation primitif[1313][1313] « Autarcie du tableau (même après l’introduction du syntagme de succession), position horizontale et frontale de la caméra, maintien du tableau d’ensemble et « centrifugalité », telles sont ces traits, lisibles dans le texte d’un film typique et qui créent, avec l’ambiance de la salle et la présence d’un éventuel conférencier, cette expérience de l’extériorité primitive que nous cherchons à caractériser ». Idem, p. 202. ») dont il relève le caractère essentiellement « non-clôturé » – ainsi s’oppose-t-il nettement au MRI qui se réclame d’une clôture généralisée[1414][1414] Idem, pp. 202-203.. Le travail de Noël Burch présente cet interêt tout particulier dans le cadre posé par L’autre de l’art : il en appelle au cinéma « des premiers temps », ce cinéma qui n’est pas non plus, pas encore, inféodé au MRI. Ainsi se pose la question des rapports que pourraient entretenir le cinéma autre et ce cinéma que nous préférons qualifier de « primitif » pour ce que le terme a de transversal : l’exposition L’autre de l’art en a révélé l’emploi fréquent, en médecine comme en anthropologie, au crépuscule du XIXe siècle. En échos à celui des artistes du XXe (Pablo Picasso, Joan Miró, Karel Appel), un primitivisme cinématographique moderne se laisse deviner… Burch lui-même cite Jean-Luc Godard et Chantal Akerman parmi les cinéastes qui, à partir des années 1960, se retournent vers des pratiques cinématographiques primitives[1515][1515] Idem, p. 176. – en passant, il nous incite à redevenir sensiblement plus attentifs : « L’échec commercial du chef d’oeuvre désopilant de Jacques Tati, Playtime, dont les images rejoignent souvent ce topologisme primitif, confirme que nous avons perdu l’habitude au cinéma d’ouvrir l’oeil[1616][1616] Idem, p. 169. ». La démarche théorique de Noël Burch se réclame elle-même d’un certain primitivisme puisqu’elle s’appuie sur le cinéma des origines pour jeter les fondements des cinémas de rupture à venir. L’ensemble des contre-cultures s’accordent autour de l’aptitude toujours surprenante dudit « primitif » à révéler les ressorts spécieux de la culture dominante. Symétriquement, avec cette remarque que Suzanne-Liandrat-Guigues remet en perspective dans L’esthétique du mouvement cinématographique, Youssef Ishaghpour retrouve la modernité essentielle du cinéma dans son propre primitif – autour de l’invention des frères Lumière : « le cinéma a eu la particularité de naître comme art primitif et moderne à la fois, et de n’atteindre l’âge classique que beaucoup plus tard[1717][1717] ISHAGHPOUR Youssef, D’une image l’autre. La nouvelle modernité du cinéma, Denoël / Gonthier, 1982, p. 32 – cité par LIANDRAT-GUIGUES Suzanne, Esthétique du mouvement cinématographique, Klincsieck, 2005, p. 134. ». Historiquement, cet âge classique suppose la fixation de son langage (le MRI selon Noël Burch) avant que la technique du parlant ne se généralise.

Le film américain de Raoul Walsh intitulé Regeneration[1818][1818] WALSH Raoul, Regeneration, Fox Film Corporation, Etats-Unis, 1915, 72’., dont il sera question plus bas, s’inscrit dans l’Histoire d’un cinéma orienté vers cette forme stable – dans sa période muette, entre le cinéma primitif (1900) et le cinéma classique (1930). Regeneration est aussi considéré comme l’un des premiers films de Gangsters, le genre (classique) se définissant comme une sous-catégorie du Policier moyennant ce retournement : le point de focalisation du récit se pose sur le malfaiteur, et non plus du côté de la police (ou du détective). Une approche consacrée de ce film, contemporain des apports décisifs de David Wark Griffith (Naissance d’une Nation[1919][1919] GRIFFITH David W., Birth of a Nation (Naissance d’une Nation), Epoch Producing Corporation, Etats-Unis, 1915.) dressera le constat de sa situation dans une évolution du langage cinématographique orientée vers la clôture du MRI.

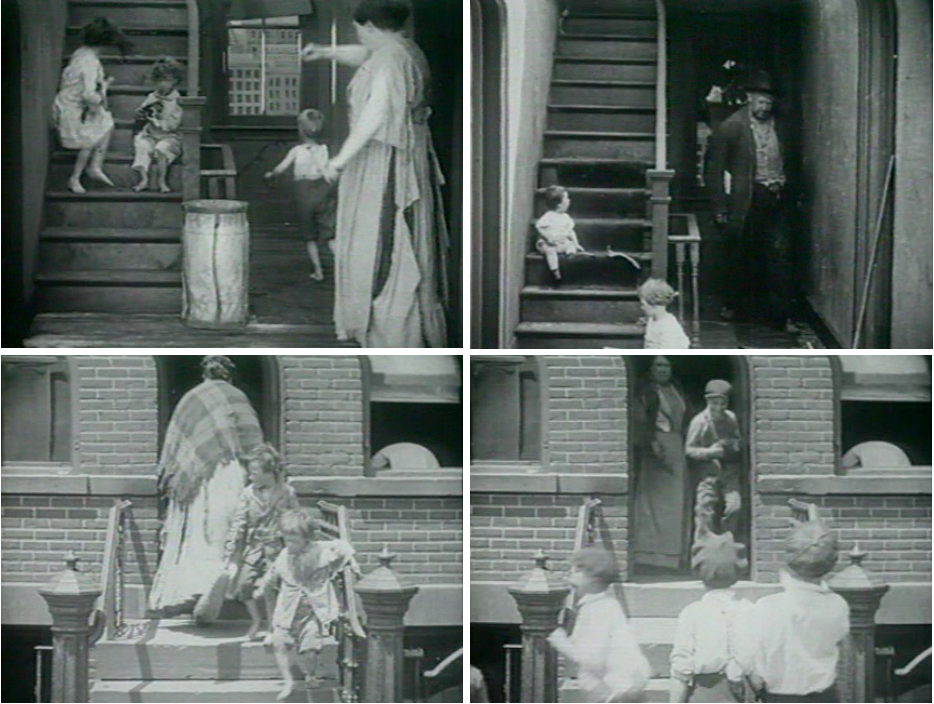

Les dix premières minutes de Regeneration résument l’enfance d’Owen, dans son immeuble des quartiers populaires de New-York. Suite au décès de sa mère, Owen est recueilli par ses voisins (les Conway) qui l’emploient aux tâches ménagères, lui infligent mille violences et le contraignent à fuir. Au long de ces séquences, les acteurs se dispersent dans la profondeur du champ, et les échelles de plans varient pour les désigner individuellement à la faveur du récit. Le travail se fait minutieux sur l’éventail des raccords (de position, par adjacence, sur le regard et sur le geste). Un espace habitable et cohérent se construit peu à peu autour des personnages : l’appartement d’Owen puis la chaussée par l’entremise d’un regard, l’appartement des Conway puis les communs de l’immeuble à la faveur du déplacement de Maggie, la façade extérieure percée d’une fenêtre qui fait office de sentinelle et l’entrée de l’immeuble s’y imbriquent successivement. En chemin, Raoul Walsh hasarde un « raccord-écoute » qui veut signifier le son de l’harmonica d’Owen, en montrant la réaction de Maggie dans une autre pièce – alors que nous ne saisissons encore rien de la localisation des personnages l’un par rapport à l’autre. Globalement, le « quatrième côté » de l’espace diégétique reste une zone sensible : le dernier mur porteur de l’immeuble est soigneusement éludé durant les séquences en intérieur, et le spectateur voit sa propre place creuser l’espace fictif. Si Raoul Walsh se retourne lorsqu’il s’agit de sortir du bâtiment, il « raccorde » alors à 180° – l’exposé de ce décor demeure sous le joug de la frontalité. Toutefois, des changements d’angle de vue affectent quelques plans ciblés. L’un d’entre eux, particulièrement acrobatique, intervient dès le septième plan de la séquence : le regard d’Owen par la fenêtre introduit une vertigineuse plongée sur le corbillard de sa mère. Autre instant remarquable : pendant une dispute entre les Conway, Raoul Walsh fait usage d’un mouvement d’appareil pour recadrer autour d’Owen. Un travelling avant, doublé d’une semi-fermeture à l’iris, vient en cloîtrer l’image pour souligner son impuissance et sa solitude. Regeneration tient donc un position intermédiaire, entre un cinéma primitif dont il garde les stigmates (vues frontales, hors-champ lacunaire, raccords pressants…) et un cinéma classique qui aiguise ses armes devant nous.

Le début du film de Raoul Walsh va aussi éclairer, de son incidence choisie, les actes de banditisme à venir de son personnage principal. Une telle incidence est notable. Globalement, ce film de Gangsters n’est pas « pur », quoi que laisserait escompter son ancienneté. Par l’entremise d’un personnage féminin (Marie, jeune femme issue de la haute société reconvertie en travailleuse sociale pour des raisons de sensibilité), Regeneration prend une dimension dramatique très appuyée. Vire-t-elle au tragique, une histoire d’amour permettrait à Owen de transcender sa condition : tel est le message, très clair, de ce film teinté d’humanisme chrétien. L’enfance traumatisée d’Owen à laquelle Walsh dédie la première partie du film, et le centre de rééducation corrélé au personnage de Marie par la suite, infléchissent fortement le regard posé sur le dit « gangster ». Owen fait l’objet d’une veille institutionnelle (présentée comme une alternative humaine aux méthodes drastiques du nouveau procureur de la ville) par le détour de l’amour que lui porte Marie, et ses actes hors-la-loi s’inscrivent dans une histoire individuelle et un environnement social aux sujets desquels on nous renseigne longuement en amont. Vu sous cet angle, Owen présente un profil de « délinquant »[2020][2020] Voir les pages que Michel Foucault consacre à l’émergence de ce personnage, construit par l’anthropologie criminelle au cours du XIXè siècle cependant que s’affinent les techniques pénitentiaires : FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, 1975, pp. 288-298.. Il ne saurait être complètement jugé sur ces actes – ni donc en tirer un héroïsme plénier aux yeux du spectateur. Il n’en est pas seulement l’auteur, mais s’y voit autrement relié au gré de l’investigation biographique dont il fait l’objet. Nous insistons sur ces données de contenu, car si Regeneration peut se lire dans la perspective de l’évolution du langage cinématographique, il illustre aussi l’entrée en lice d’un certain nombre d’axes thématiques qui travailleront les fictions cinématographiques à venir. Noël Burch remarque bien l’évolution des contenus corrélative de l’établissement du MRI – avec les apparitions du hors-la-loi dans les années 1900, et le soin réservé à la Persona féminine par la suite[2121][2121] BURCH Noël, Op. cit., pp. 141-142.. Pour affiner la lecture de ce Gangsters impur, il faut noter l’agencement singulier des motions thématiques dont il procède, à plusieurs niveaux : l’autorité, la perversion, l’amour et le deuil. Au niveau du scénario, de telles motions sont bien prises en charge par des personnages. C’est d’ailleurs autour d’un enfant (le jeune Owen) qu’elles viennent s’articuler en premier lieu ; c’est la figure d’un enfant que l’on retrouve ici, prise entre ces rets affermis et curieusement tramés, fut-elle dénaturée par le regard attendri que Regeneration sollicite de la sorte.

Sous la plume de Pascal Bonitzer, de telles lignes de force rayonnent sur les images comme sur les fictions du cinéma, partant d’une affaire centrale : celle du regard[2222][2222] BONITZER Pascal, « Le suspense Hitchcockien », in Le champ aveugle. Essais sur le réalisme au cinéma, Cahiers du cinéma, 1999 (1982 pour la première édition), pp. 35-40.. Le désir, le soupçon et l’angoisse se répandent sur la fable à partir du regard. Conjointement, ce regard fait l’enjeu d’une découverte fondamentale dans l’histoire des moyens d’expression du cinéma : celle du gros plan (que Pascal Bonitzer associe à Griffith). Selon Bonitzer, c’est donc un « cinéma du regard » qui prend la main à partir de 1915 ; et ce cinéma du regard a en propre de se distinguer d’un « cinéma du geste » qui le précèderait. Outre la correspondance chronologique, la distinction de Pascal Bonitzer entre cinéma du regard et cinéma du geste n’est pas absolument superposable à celle de Noël Burch entre un cinéma institutionnel et un cinéma primitif. Il est des usages non-institutionnels du gros plan, et une gestuelle possible loin des « tableaux » primitifs des années 1900… Mais d’une pensée à l’autre, le décadrage théorique ne saurait abolir toute connexité. Ce qui remonte en surface, chez Bonitzer, c’est une constellation d’aspects liés, de plus ou moins loin, au primitif cinématographique : une innocence caractéristique, ainsi qu’un principe de dépense (plutôt que d’économie, de narration ou de production)[2323][2323] BONITZER Pascal, Ibid., pp. 36-37.. A l’enfance de l’art cinématographique, à la fraicheur du mouvement de la vie saisi pour lui-même par Auguste et Louis Lumière, à l’extravagance des burlesques de Ferdinand Zecca à Charles Chaplin, Pascal Bonitzer oppose ensuite ce regard, transi par les nouvelles lois du montage, par l’amour, le deuil, la justice et la répression. De ce regard, le gros plan fixe l’image, cependant que l’éventail des genres du cinéma classique s’ouvre autour de lui.

Regeneration s’inscrit pleinement dans l’avènement de ce cinéma du regard. Dès la séquence d’ouverture, le raccord mémorable entre un plan resserré autour du jeune Owen (peu expressif en soi, outre qu’il s’essuie rapidement le nez) et la plongée sur la cérémonie mortuaire qui s’achève en contre-bas, en témoigne de façon éclatante. Un peu plus tard, Raoul Walsh combine le visage du vieux Jim Conway, abruti par l’alcool, et celui d’un nourrisson esseulé qu’il croise dans les communs de l’immeuble : ces images mutiques, prises l’une sans l’autre, n’indiquent aucun sens particulier. Les acteurs (ceci vaut à très forte raison pour l’enfant) ne prennent aucune émotion prédéfinie à leur charge. C’est par l’opération du montage, par l’effet du raccord, que les regards obtiennent le poids désiré. La découverte de tels moyens d’expression cinématographiques correspondent à une passation de pouvoir, que l’expérience de Lev Koulechov avec l’acteur Mosjoukine, allait célébrer en 1919 : le jeu de l’acteur devient minimal, cependant que l’impact du montage sur le sens du film s’intensifie. L’acteur pourrait bien être coupé du monde que son personnage est censé habiter ; dans cette schize, de nouvelles autorités s’installent et s’affermissent – ici, celle de Raoul Walsh. L’enfant apparaît encore, au coeur de ces enjeux. Mais il ne s’agit plus ici des « personnages » : il s’agit bien des acteurs, des enfants réels que Raoul Walsh aura conviés devant son objectif.

Dans le cadre posé par la journée d’étude, il s’agit donc de faire lumière sur ce qui nous avise d’un cinéma autre dans le film Regeneration. Quelle marge lui resterait-il dans un tel film, aux mains d’un jeune réalisateur en passe de devenir un éminent (et talentueux) représentant du cinéma classique ? Dépasser une lecture évolutionniste de ce film suppose d’ouvrir l’éventail des possibles partant de ce cinéma des interstices devant lequel nous sommes – sachant que le cinéma expérimental soviétique entrevoit les ressources de son art à partir des films américains de cette facture[2424][2424] KOULECHOV Lev V. « La bannière du cinématographe, 1ère Partie : L’essence de l’art cinématographique. Théorie du montage et américanisme » (1920), in L’art du cinéma et autres écrits, L’Age d’Homme, 1994, pp. 38-47.. Outre les puissances (plurielles) du montage qui se découvrent alors, outre l’ouverture caractéristique des formes primitives qui résistent ici, considérons le choix d’un tournage en décors naturels dans les bas-fonds de New York, et la sollicitation de leurs habitants (des acteurs non-professionnels) pour assurer de nombreux rôles et la figuration du film. Si Raoul Walsh fait sensation dans sa radicalité (il est arrêté pendant son tournage pour trouble à l’ordre public et outrage aux bonnes moeurs), les effets de tels choix peuvent être subtils à d’autres niveaux. La sauvagerie délicate du réel affleure à l’image, à l’instar de la poussière et de la brise qui agite les rideaux chez Owen. Regeneration gratifie un chat de gouttière de quelques attentions marquées malgré tout l’imprévisible des errements de l’animal. Elles sont autant de points de suspens, les foyers d’une déprise dont l’image est comme saupoudrée partout ailleurs. Il faut songer aux plans qui s’intercalent, un an auparavant, entre les articulations narratives de La Conscience Vengeresse de Griffith : avec des plantes, des mousses, des araignées, des fourmis, tout un herbier vivant se décline, qui opère au cinéma tant par l’imaginaire qui s’y rattache que par son effervescence naturelle : il frémit, il grouille, il pétille. Tel est le grain ténu du réel en mouvement, autonome, immaîtrisé, que le cinématographe s’est immédiatement montré en mesure de saisir : les vues Lumière lui doivent leur pouvoir de fascination. Pour jouer en faveur d’un naturalisme global assez troublant, la convocation de figurants « authentiques » parmi les habitants de la Bowery (New-York) réserve une marge à une expressivité, une gestualité indépendante de tout académisme professionnel. Nous n’en savons pas davantage, quant à la façon dont le Raoul Walsh (débutant) de Regeneration les aura dirigés. Mais les enfants sont donc tout particulièrement concernés.

Entre les deux appartements du début de Regeneration, l’espace des communs de l’immeuble est accessible aux enfants abandonnés du quartier. Admettons que l’intention de Raoul Walsh soit simplement de gagner en vraisemblance, soignant ainsi l’environnement de ses personnages dans le détail ; ceci n’empêche ces enfants d’assurer la palpitation, le battement surprenant de Regeneration, en jouant ce qu’ils sont en-deçà de l’intrigue principale. Lorsque celle-ci veut qu’un personnage du film surgisse en ces lieux, ces enfants se dispersent précipitamment pour s’embusquer dans les coins, ou s’en aller peupler un hors-champ encore fébrile. Ils n’ont de cesse, pourtant, de se rassembler dans les communs ; nous les y retrouvons à chaque fois : anxieux, aux aguets, prêts à bondir pour peu que l’action principale leur fasse une moindre démonstration de force – en la personne de Maggie Conway. Ces enfants n’échappent pas à quelques plans resserrés (nous l’avons vu avec l’échange des regards entre Jim et le bébé) ; mais la qualité, la singularité de leur présence au long du film se réclame surtout de leur mouvement intermittent, alternatif et pour partie (inestimable) hors de contrôle. Sur ce petit point, Regeneration s’incline bien du côté d’un « cinéma du geste », même s’il participe largement par ailleurs du « cinéma du regard ». Par leurs mouvements propres, leurs apparitions et disparitions toujours renouvelées, les enfants abandonnés de Regeneration se nichent en bordure de l’intrigue narrative. Ils paraissent même en situation de contrariété vis-à-vis d’elle, tant elle les presse de fuir… Toute cette agitation répond, fiévreuse, à une autre nécessité, non-représentative ; elle réclame une « mise en intrigue esthétique », suivant la démarche de Jacques Rancière[2525][2525] Une telle « mise en intrigue » est corrélée au régime esthétique que Jacques Rancière distingue du régime représentatif des arts. Le cinéma est profondément concerné par cette ligne de partage, en ceci qu’il donne à voir en même temps qu’il raconte des histoires. Jacques Rancière approfondit cette idée dès l’introduction de son premier ouvrage entièrement dédié au cinéma (après sa collaboration avec Jean-Louis Comolli autour du livre Arrêt sur histoire) : RANCIÈRE Jacques, « Une fable contrariée » in La fable cinématographique, Seuil, 2001, pp. 7-28. : une approche qui ne la considère pas comme la représentation de sa cause, ni comme l’effet d’une cause qu’il faudrait rechercher. Regeneration nous tend cette image très pertinente dans le cadre de réflexion qui est le nôtre, d’autant qu’elle renoue avec le thème de la troisième salle de L’autre de l’art : enfantine, hirsute, clandestine, fuyante et toujours régénérée… Le jeu singulier de ces non-acteurs, à la lisière du film-même, sous nos yeux devient le cinéma autre.

Outre les orphelins de Regeneration, l’examen du début de ce film est arrêté par le jeu de mains des acteurs principaux. Ceux-ci réitèrent souvent un geste particulier, à l’allure quelque peu mécanique : ils frottent et grattent différentes parties de leurs corps. Modérons d’emblée le propos à venir : ce geste remplit souvent une fonction – narrative, représentative… Mais celle-ci est plus ou moins déterminée à mesure qu’il se décline, tout au long de Regeneration. Par exemple, il s’agit maintes fois de signifier l’impact concret des chocs et la persistance de la douleur, dans l’environnement violent accusé par le film. Ainsi, se frotter le bras ou la tête est une façon d’assurer une continuité narrative par-delà les coupes – entre une estocade et ses conséquences, ainsi présentées comme durables. Alors qu’il se résigne à fuir les Conway, Owen se frictionne le bras avec une insistance qui interpelle : le sens de son geste excède l’instant congru à mesure qu’il s’éternise. A l’inverse, lorsqu’il se gratte la nuque pendant les échauffourées des Conway, lorsqu’il se frotte le nez en regardant par la fenêtre, lorsqu’il se gratte la tête entre deux notes d’harmonica, lorsque Maggie fait de même à l’entendre jouer, les tenants et aboutissants du geste demeurent plus ambigus. Il peut manifester le désoeuvrement, l’impuissance des personnages, ou se faire l’indice du milieu insalubre dans lequel ils évoluent : une fois de plus, Raoul Walsh ferait montre d’un sens aigu du détail, dans sa direction d’acteur – ce qui est loin d’être à exclure. D’un côté, le petit geste est donc enrôlé dans la logique du récit ou de la vraisemblance, il peut même signifier l’impact de l’environnement sur la délinquance dans les quartiers, par des voies métaphoriques. Mais d’un autre côté, il excède ce cadre de lecture. Sa réitération d’un plan à l’autre, sa persistance à l’écran parfile ce tissu de significations. Le doute point quant à sa raison d’être, son intentionnalité, son exacte portée.

Etrangement, c’est autour des effets de langage et d’expression les plus autoritaires de Raoul Walsh que le petit geste se montre particulièrement envahissant. La tentative de raccord-écoute autour de l’harmonica est tout particulièrement concernée. Ici, deux personnages (Owen d’un côté, Maggie de l’autre) se grattent la tête en parallèle, sans se voir – si tant est que ce raccord ne dérape au hasard d’un oeil que Maggie Conway dirige en dehors du cadre : à ce stade, le film n’a pas encore démystifié les différents espaces de l’immeuble… il faut bien l’avouer : rapporté au MRI, ce « raccord-écoute » est plutôt défectueux. Mais l’histoire destine Maggie et Owen à se rejoindre : tel est l’enjeu de l’opération. De toute évidence, le petit geste correspond à une pause réflexive, pour un personnage comme pour l’autre. Owen, désoeuvré, tâtonne entre deux notes d’harmonica ; à l’entendre, Maggie s’interrompt en plein travail pour prendre une seconde de recul sur la situation. Cet instant du film se réclame d’une activité mentale, il mise sur des ressorts mentaux du côté des personnages, du côté du cinéaste en train de construire leur espace, du côté du spectateur amené à déchiffrer cet ouvrage – le tout peut bien tourner à la débâcle. Ces gestes « machiniques » engagent donc des suspens réflexifs, de part et d’autre de l’écran. L’acteur est pris en écharpe dans ce faisceau de supputations. Cependant qu’un cinéaste s’arroge le pouvoir au moment du raccord, on présume l’acteur, en face de lui, tout aussi démuni que le personnage qu’il doit jouer. Un jeune mode de représentation exige qu’on l’interrompe en pleine action, si ce n’est en plein geste. Voilà qu’on le prive de scène, qu’on sabre l’espace et la durée de son jeu propre, qu’on le désarme. Raoul Walsh aurait paradoxalement saisi le revers de son emprise : ses acteurs hébétés, pris au dépourvu devant son objectif impérieux. Qu’il vienne combler ou trahir quelque défaut de « contenance », cette sorte de « tic d’acteur » à l’état larvaire prend ces allures de réflexe introspectif élémentaire. Le dédoublement du geste de part et d’autre de la coupe en rehausse la perception. Les corps sont rapprochés sur ce motif, avant que les personnages ne le soient effectivement par l’histoire. Incidemment (ou pas), ce petit geste accuse la grande cérébralité de ces nouveaux raccords – fassent-ils naufrage.

Dans le cadre de L’autre de l’art, le choix d’analyser le film Regeneration paraîtrait paradoxal, au regard d’une histoire du cinéma qui l’inscrirait dans l’évolution d’un mode représentatif et narratif progressivement institué puis fixé autour de 1930. Pour suivre le cheminement d’un autre propre au cinéma entre les différentes composantes de Regeneration, un premier appui sur l’opposition MRI/MRP chez Noël Burch est bien de circonstance. Nous nous sommes tournés ensuite vers la distinction de Pascal Bonitzer entre un « cinéma du regard » obsessionnel, fétichiste et glacé, et un « cinéma du geste », enfantin, innocent et prodigue. Le geste apparait donc comme un point de jonction majeur entre notre analyse du film de Walsh et l’approche réservée à L’autre de l’art par le LaM : l’exposition consacrait une salle entière à la question du geste, en lui associant ces qualités jumelées : « involontaire et intentionnel ». Le catalogue de l’exposition élève ce chiasme au niveau de son sous-titre général (Art involontaire, art intentionnel en Europe, 1850-1974) pour décrire L’autre de l’art dans son entier.

Entre les grandes toiles du mouvement Gutaï et les « griffonnages » de la collection de Roger Lenglet, cette salle consacrée au geste accusait beaucoup de ruptures dimensionnelles et de variations d’échelles. La scénographie les prenait à son compte pour faire ressortir, par contraste, la petitesse de certaines productions et inviter un regard minutieux, une attention au détail, une relation d’intimité avec les objets. C’est un tel regard que Regeneration, par son brasillement particulier, et notamment par la gestuelle intrigante de ses acteurs, vient solliciter. Par exemple, Madge Gill[2626][2626] Madge Gill, artiste spirite londonienne est née en 1882. Elle réalise une oeuvre de très grande ampleur (écrits, dessins à l’encre, broderie), guidée par un esprit qu’elle dénommait « « Myrninerest ». Elle décède en 1961., artiste importante de la collection de Jean Dubuffet, était singulièrement représentée dans cette quatrième salle de L’autre de l’art. De Madge Gill sont bien connus les dessins de femmes coiffées de chapeaux (souvent compris comme des autoportraits), de dimensions honorables. Mais L’autre de l’art faisait lumière sur de menus tracés sur cartes, qui de surcroît, ne représentent rien de bien distinct. Si près que l’on en soit, le geste de Madge Gill restait donc envisagé en-deçà de sa fonction représentative. Roger Lenglet, dont la collection, de griffonnages était présentée non loin de là, souligne que les gestes dits « machinaux » qui attirent son attention ont la particularité de ne s’inscrire dans aucun enchaînement fonctionnel déterminé. Il s’agit (au mieux) de dépense en pure perte au regard d’une organisation fonctionnelle des activités humaines. Ils sont d’ailleurs fort dévalués par les discours qui rameutent tout un lexique du non-humain à leur propos – entre l’instinct animal et l’automatisme morbide. Pour les décrire tout autrement, le texte de Roger Lenglet laisse entrevoir l’ordre disciplinaire qui voudrait réfréner de tels gestes, notamment par l’injonction : « les mains sur la table[2727][2727] LENGLET Roger, « Griffonner, triturer, chantonner… », in L’autre de l’art. Art involontaire, art intentionnel en Europe, 1850-1974, Op. cit., pp. 89- 95. ». En se montrant plus attentif à ces tracés sans buts avoués, on y surprendra une énergie inventive, brute, en plein travail. Les gestes des (non-)acteurs de Regeneration peuvent apparaître selon ce mode : indiscipliné, inefficace au regard d’une économie des significations filmiques dont les règles sont précisément en train de s’établir ; ils renvoient pourtant à tout un foisonnant imaginable.

On ne saurait dire qui d’Owen (le personnage) ou de John McCann (l’acteur) se prend de tels gestes, harmonica en main. Dans l’imaginable qui se délaye au fil de l’analyse de Regeneration, l’enfant chiffonne incessamment le regard (sévère, ou miséricordieux) qui se pose sur lui, très orienté par l’agencement singulier de ces lignes de forces que sont l’autorité et l’amour. Une figure esthétique, que Jacques Rancière dégage de son analyse de Moonfleet[2828][2828] RANCIÈRE Jacques, « l’enfant metteur en scène », in La fable cinématographique, Seuil, 2001, pp. 93-101., menace de surgir en tapinois : il s’agit de l’ « enfant metteur en scène ». En introduction de La fable cinématographique, Jacques Rancière annonce la survenue de cet enfant « (…) acharné à imposer son propre scénario, à démentir visuellement le jeu narratif des intrigues et le jeu visuel des faux-semblants qui le destinent à la situation de victime naïve[2929][2929] RANCIERE Jacques, « Une fable contrariée », Op. cit., p. 24-25. ». A ce titre, cette figure renvoie à ce qui, depuis l’intérieur du cinéma, transgresse l’économie narrative des films, et plus largement encore, ce que nos modèles d’enchainement des faits les uns aux autres suivant la logique des causes et des conséquences ne sauraient pleinement assimiler : il incarne cette part « autre » du cinéma-même. En dernier ressort, passé un certain niveau de détail, toute interprétation achoppe sur la question du caractère involontaire ou intentionnel des composantes d’un film. Mais cette question, pour se poser, n’attend aucune réponse du côté de l’esthétique, qu’il s’agisse de faire abstraction de telle ou telle composante de l’image, ou de la revaloriser. Une telle hiérarchisation des évènements sensibles est annihilée, au sein du régime esthétique susceptible de les impliquer : « Avec la mise en intrigue esthétique, la question du perceptible et du pensable est toujours une affaire de surface, une manière de découper cette surface »[3030][3030] Voir les propos de Jacques Rancière sur la démarche esthétique comme alternative dans le discours des sciences humaines. Cette appréhension de l’esthétique, qui influe sur plusieurs de ses écrits (notamment au sujet du cinéma) est lié à son travail autour de La nuit des prolétaires dans les années 1970 : RANCIERE Jacques, La méthode de l’égalité. Entretiens avec Laurent Jean-Pierre et Dork Zabunyan, Bayard, 2012, pp. 56-65.. Que l’on pose l’hypothèse de l’intention d’auteur jusqu’à l’excès, ou celle du quiproquo et de la déprise quitte à détrôner tout un chacun autour d’elle, quelque soit l’enchainement causal dans lequel quiconque entend l’inscrire : l’image qui s’impose toujours scintille avec la même intensité – c’est celle d’un enfant qui se gratte la tête. Elle se transforme dans son désarroi, réorganise ses propres ramifications, repense sa position dans tel ou tel dialogue envisageable, se ré-approprie son sens avec ce geste partagé : l’intériorité possible, primordiale, du sensible. La nécessité profonde à laquelle cette image répond à sa façon (autre) l’emporte sur toute affaire de provenance ou de détermination.