Peter Kubelka

De la parole et du non-verbal

Du 12 au 16 avril derniers, le Centre Pompidou accueillait Peter Kubelka. Au projet « anniversaire » initial, un temps délayé – revenir sur le cycle de films d’avant-garde Une histoire du cinéma conçu par Kubelka en 1976, et programmé en avril 1977 dans la foulée de l’ouverture du Centre[11][11] Dans l’attente d’une réédition, voir le catalogue Une histoire du cinéma, éd. Musée National d’Art Moderne, 1976, 237 p. – a succédé une semaine d’hommage en forme de mini-tournée parisienne, que le cinéaste, loin de la seule écoute polie des éloges officiels et de la salutation des spectateurs, a transformé en une série de performances autour de sa présence reconnaissable. Costume invariable (le même complet noir à chemise blanche porté jusque dans les films de Mekas ou Brakhage), voix douce (forçant à tendre l’oreille), syntaxe tout en accumulation (chaque idée en appelle une autre). Kubelka, à 83 ans, n’est plus qu’un cinéaste depuis longtemps. Montrer aujourd’hui ses courts métrages, pour l’essentiel tournés entre 22 et 43 ans (Mosaik im Vertrauen, Adebar, Schwechater, Arnulf Rainer, Unsere Afrikareise et Pause!, 1956-1977), ne tient pas tant de la gestion d’héritage que du « point de référence » – comme il l’entend en évoquant l’origine du cinéma, « Point de référence : Étienne-Jules Marey ». Voilà d’où est partie la recherche sur la matière, qui s’est ailleurs déployée, dans la création de deux des meilleures cinémathèques du monde (l’Österreichisches Filmmuseum en 1964, l’Anthology Film Archives en 1970) ; prolongée, dans les lectures données aux universités américaines et transformées en performances en Europe ; et propagée, aux expériences de musique, et aux démonstrations de métaphores mangeables dès les années soixante-dix. Voilà d’où est parti le reste de la vie de Peter Kubelka.

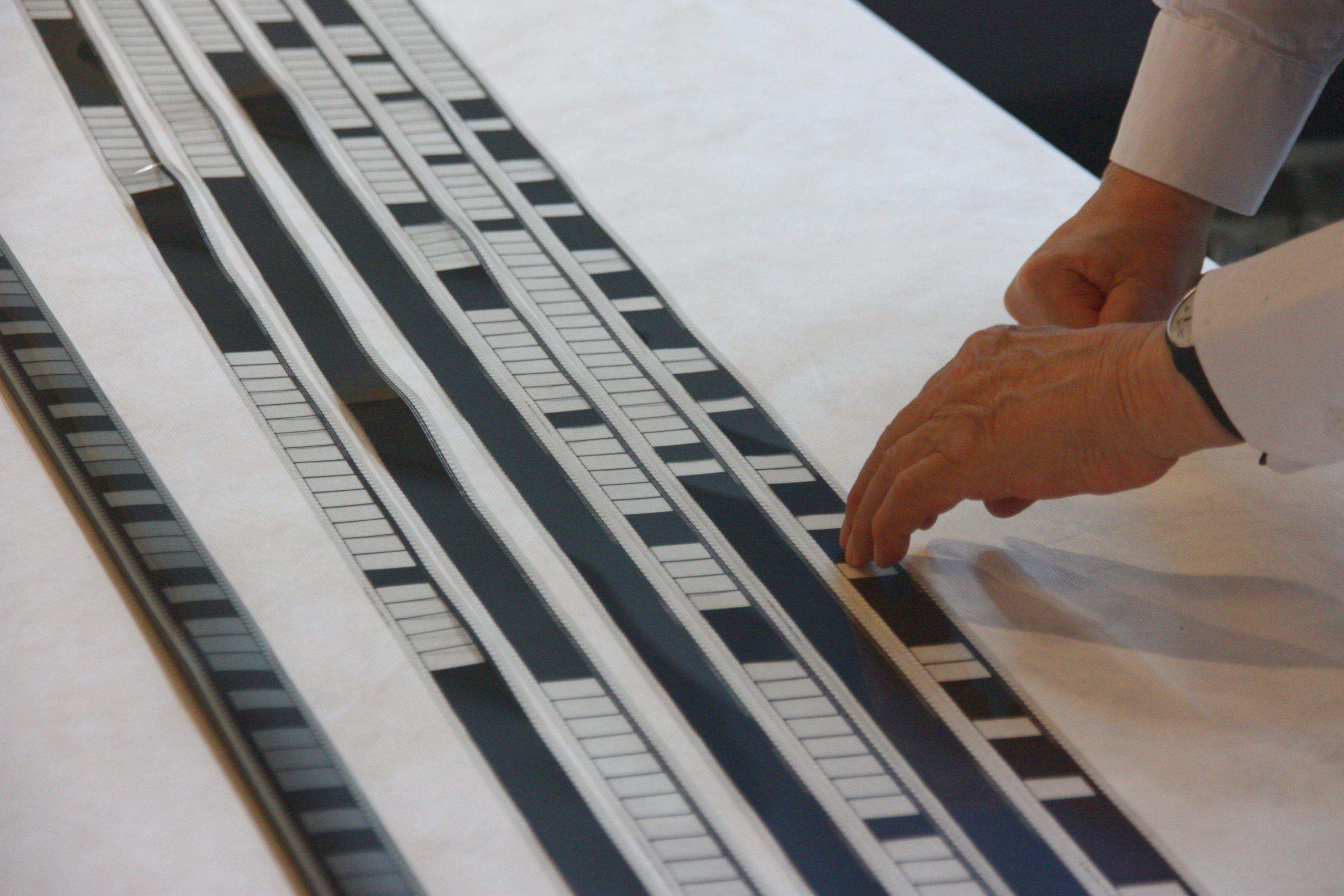

La semaine au Centre s’est déroulée en quatre temps. Le 12 avril, projection/performance de la dernière œuvre de Kubelka, Monument Film. Sur une toile tendue face à un parterre de bancs, deux projecteurs imposants ont lancé Arnulf Rainer, son opposé Antiphon, les deux films côte-à-côte, puis l’un sur l’autre. Dans sa présentation, Kubelka avait assimilé le rapport projecteurs-écran à une cosmogonie, comme il aime souvent le faire ; dans le forum -1 éteint pour l’occasion, l’alternance noir/blanc et image/son des films métriques transformait l’espace en œil du cyclone aveuglant et assourdissant. Le public pompidolien, dès les premières mesures de bruit blanc, s’est divisé entre fidèles (ceux qui restaient) et dubitatifs (ceux qui remontaient l’escalier en petites foulées). Aux premiers, une fois la lumière rallumée, Kubelka a distribué des secondes d’Antiphon, en celluloïd véritable. Le 14 avril, séance des courts métrages, où après chaque film, Kubelka parlait à partir de celui qui venait d’être montré (jamais celui à venir). Sujets nombreux, parmi lesquels l’histoire de la synchronisation illustrée par des hochets moderne et archaïque, la décomposition du mouvement décrite comme un tour de magie, ou l’importance du projectionniste ; à la fin de la séance, Kubelka a demandé à celui du « Cinéma 1 » de venir saluer. Le 15 avril, projection du documentaire de quatre heures de Martina Kudláček, Fragments of Kubelka, à la fois biographie exhaustive et visite des collections d’objets kubelkiennes : archives et archaïsme, éloge de la complexité des rivières ou du bruit du beurre noisette en début de cuisson. Le 16 avril enfin, visite des collections modernes. Après avoir mené son groupe de l’entrée au 5e étage, en bon guide (jusqu’à la négociation avec les gardiens), Kubelka a commencé à parler devant la Fontaine de Duchamp. C’était le premier « point de référence » de l’après-midi, depuis lequel il a évoqué l’art de l’objet trouvé et la condition de chasseur-cueilleur de l’animal humain. Devant la Composition en rouge, bleu et blanc II de Mondrian, ou celle aux deux perroquets de Duchamp, il était question des règles de l’art ; devant la Colonne sans fin III de Brâncuși, ou la Grande anthropométrie bleue de Klein, de l’exposition des œuvres et du rapport au corps. Puis de retour à la Fontaine, Kubelka a mangé une part de tarte Tatin, modèle de recherche réussie. C’était la fin de deux heures de visite, et de la semaine.

Il nous semblait important, malgré les heures de parole déjà écoulées à Pompidou de parler avec Peter Kubelka : si le commentaire de l’œuvre filmique et des trajets biographiques existe[22][22] Canoniquement, on retient le plus souvent les entretiens de Film Culture n°34 (printemps 1967) et de Filmcritica n°193 (décembre 1968) et n°198 (mai 1969), avant les deux (juin 1988 et janvier 1989) du livre de Christian Lebrat. Plus récemment (et sur Internet), on peut citer celui d’Alberte Pagán (2012), assez précis sur les huit courts métrages, et réalisé avant la première projection de Monument Film. Le film de Martina Kudláček (2012, avec du matériau tourné entre 2007 et 2011, et des archives) a été édité en DVD par le Fimmuseum en mars 2014., celui de l’activité actuelle reste plus rare. L’entretien, convenu par mail, par téléphone, puis de vive voix lors de l’accrochage des pellicules d’Arnulf Rainer et d’Antiphon au début de la semaine, s’est déroulé en français dans les bureaux du département Film du Centre Pompidou, le 18 avril, pendant un peu plus de deux heures.

La parole et l’avant-garde.

Débordements : Il faut peut-être commencer par faire les comptes. De 1952 à 2012, vous avez produit 68 minutes et 50 secondes de cinéma, auxquelles il faudrait ajouter les 4 x 6 minutes 14 de la projection/performance de Monument Film ; pendant la semaine au Centre Pompidou, vous avez en revanche parlé plusieurs heures, avant les films, entre les films, dans les collections. Aujourd’hui, votre travail de cinéaste « d’avant-garde » est d’abord un travail sur la parole. À quel moment avez-vous commencé à donner autant de place à la parole, et qu’est-ce que représente cette parole pour vous ?

Peter Kubelka : C’est une question que je me pose moi-même depuis beaucoup de temps. Historiquement, pour ainsi dire, ça a commencé quand je suis allé en Amérique, en 1966, où j’ai trouvé cette culture de faire parler les artistes qui n’existe pas dans la tradition en Europe : le concept de giving lectures. Avant cela, j’étais dans une période très difficile sur le plan économique, et sur celui de la reconnaissance de mon œuvre par l’Autriche officielle, qui aurait pu m’aider. J’ai commencé à être un artisan du cinéma en 1952 et jusqu’à 1966, je n’ai jamais gagné ma vie. C’était une situation catastrophique. Il y avait des périodes où j’avais déjà des enfants et je ne savais pas où on allait dormir le soir. Quand je suis allé en Amérique tout a changé. Cette tradition de lecturing a ses origines je crois dans le sermon, dans leurs églises. Les Américains aiment bien les preachers, qui sont des héritiers des prophètes. Et moi aussi comme artiste je vois ma contribution dans le champ de ces prophètes qui disaient la vérité selon eux, parce que je ne suis pas un économiste, un commerçant, je n’ai jamais fait mes œuvres pour les vendre : je veux changer le monde, même si je sais bien que je ne peux pas. Les prophètes de la Bible eux aussi étaient persécutés et tués, alors qu’ils parlaient contre le mainstream et contre l’opinion des rois, Jésus était un de ces révolutionnaires… Il faut que vous excusiez ma pensée, qui est une pensée de digression. [Il rit]

D. : Non, c’est intéressant sur le fonctionnement de la parole. Je connais ça.

P.K. : Et aussi, mon cerveau n’est pas à ma commande, il fait ce qu’il veut, il cohabite avec moi, et il faut que je m’arrange.

C’est très intéressant de remonter le stammbaum [l’arbre généalogique], l’héritage de l’artiste. Pour moi, aujourd’hui il y a deux catégories d’artistes : l’artiste commerçant, qui travaille pour les galeries, et est déjà domestiqué par le commerce ; et l’artiste de base, comme je me vois moi-même, qui sont un peu comme un chercheur scientifique qui veut trouver un résultat, et pas un médicament qu’on peut vendre. Alors c’est ce stammbaum qui commence, disons, dans une situation paléolithique, quand le père était responsable de la survie de toute sa famille, quand il jugeait les situations et prenait les décisions. Les gens plus âgés ont pris cette position quand le groupe est devenu plus grand, puis ça a été les shamans, les prophètes, les philosophes, les artistes, les scientifiques : ça pour moi, c’est un héritage commun.

Vous voyez dans l’art, il y a des artistes qui deviennent très riches, et d’autres artistes de premier ordre qui restent des sans-culottes toute leur vie. Et c’est facile de voir pourquoi : ceux qui deviennent riches sont les peintres et les sculpteurs parce qu’ils ont des objets matériels à vendre. « Si tu ne payes pas tu n’auras pas ma peinture ». Le poète n’a rien parce qu’il récite son poème, l’autre l’apprend par cœur et ne paye rien. Ça c’est la vraie nature de l’animal humain, celle du chasseur-cueilleur qui n’est rien d’autre que voleur. Le musicien joue dans l’air et n’est pas payé, le poète n’est pas payé, et le filmmaker qui n’a pas un système de commerce n’est pas payé. Mais en Amérique j’ai pu commencer à gagner ma vie en travaillant avec la langue parlée, dans une manière similaire aux poètes, dans cette tradition de sermon reprise par des philosophes et des artistes, par exemple Waldo Emerson, ou Gertrude Stein.

D. : Vous avez enseigné à l’université de Binghamton.[33][33] Le département cinéma de Binghamton, fondé en 1967, a accueilli, en plus de celles de Kubelka, les lectures de Hollis Frampton, Ernie Gehr, ou Nicholas Ray. Un livre récent en raconte les débuts : Scott M. MacDonald, Binghamton Babylon : Voices from the Cinema Department, 1967-1977, éd. State University of New York Press, coll. « SUNY Series, Horizons of Cinema », 2015, 274 p.

P.K. : Binghamton c’était une université pas fameuse du tout, une petite université de l’état de New York. Mais il y avait des étudiants qui demandaient un film department, et Ken Jacobs et Larry Gottheim ont commencé ce film department, qui a permis à Binghamton d’écrire son nom dans le haut rang des universités américaines. Ça a été le cas de plusieurs autres universités, pas les grandes qui avaient leur réputation dans le grec ancien, le sanskrit ou je ne sais pas, mais les petites comme San Francisco State, Chicago, Buffalo avec Gerald O’Grady. Brakhage a fait beaucoup de lectures. Hollis Frampton. Bruce Baillie. Et ceux qui n’aimaient pas faire de lectures mais étaient engagés pour en faire faisaient du scandale. Harry Smith par exemple, qui était un intellectuel, d’une famille politique, avec un oncle maire de Chicago, se fichait des gens importants. Je me rappelle qu’il avait été invité à faire des lectures à Yale et quand on lui a donné la parole, il s’est levé et a dit « tough titty » [traduisible par « c’est comme ça et puis tant pis », ou « téton dur »]… Moi, j’avais présenté mes films à New York avec du succès, puis j’ai reçu une invitation à aller à Harvard pour une lecture. Je leur ai dit que je ne faisais pas ça mais que je pouvais présenter les films. Ils ont insisté, et tout a commencé là. J’ai été un des premiers à enseigner le cinéma dans ces universités, puis j’ai ré-importé cette tradition quand je suis revenu en Europe, bien que la tradition ici soit très différente.

D. : Ce dont vous parlez aujourd’hui, c’est-à-dire de votre compréhension historique de l’art, des outils de l’art, de ses traditions, et de la façon dont l’avant-garde peut les retourner, était déjà ce dont vous parliez à l’époque ?

P.K. : Oui. D’une part j’aimerais projeter les films sans aucun commentaire, mais d’autre part j’ai observé que fabriquer des ponts de communication avec un public qui était très loin de ce que je faisais était quand même précieux. Je n’explique pas, mais je donne la possibilité de communiquer avec l’œuvre. Je n’aime pas aller dans un événement où quelqu’un m’explique avant, mais j’aime beaucoup la langue parlée, je travaille avec la langue parlée, et j’ai développé une certaine méthode pour expliquer des choses. Dans le cas des master class je parle plus, et je montre mes films comme un élément de ce que je dis, mais c’est toujours un peu différent, je n’ai pas de principe général. C’est-à-dire que je ne vise jamais à une parole de gesamtkunstwerk, à l’œuvre complète commentée. Je suis très intéressé par le fait de parler de plusieurs médias. Pour moi c’est la musique, la langue, la cuisine, l’architecture, et naturellement le cinéma, qui a été mon professeur de pensée. Ma pensée est articulée, shaped, formée par la bande cinématographique, par le fait qu’il y ait une image à comparer avec l’image suivante comme dans la langue parlée il y a un concept à comparer avec le concept suivant.

D. : Trouviez-vous un écho de votre approche dans les lectures des autres Américains, après avoir été seul contre tous à Vienne dans les années cinquante et soixante ?

P.K. : Mais je ne suis pas allé en Amérique pour écouter les autres. Je suis allé en Amérique pour conquérir l’Amérique, pour leur parler et non pas écouter. Moi je n’ai jamais eu un talent de groupe. J’étais toujours un, je suis toujours allé seul. Mais beaucoup de cinéastes en Amérique étaient aussi comme ça, chacun avait une grammaire absolument individuelle, prenez Jack Smith que j’aimais beaucoup, Brakhage, Markopoulos, Kenneth Anger. Le seul qui a envisagé le collectif politiquement c’était Jonas, Jonas Mekas. Jonas venait de son pays, la Lituanie, comme soldat de résistance. Il avait un fort intérêt politique, ce qui nous a uni parce que je n’ai jamais voulu être un soldat du mainstream, soit de droite soit de gauche, ma politique était toujours le cinéma et rien d‘autre. Je luttais pour le cinéma et contre les gens qui utilisaient le cinéma pour seulement transporter leur intérêt, l’Église, les partis politiques, la culture pop, etc. Moi j’étais filmmaker. Je fais des films, dans le médium du cinéma, librement comme les autres arts. Naturellement ce concept de la liberté est aussi à discuter… Mais même ce collectif n’a jamais été un groupe qui s’est vu comme groupe. On a pensé ensemble à une dénomination et moi j’ai toujours dit que je ne voulais pas être appelé « expérimental » parce que c’est une condescendance de la part de l’industrie qui dit : d’abord on est expérimental et après on devient metteur en scène à Hollywood.

D. : Quand on est sage.

P.K. : Oui, quand on est sage, oui. On a essayé beaucoup de termes, independent cinema, underground. Puis sont venues les années soixante-dix où notre concept de cinéma indépendant libre est devenu extrêmement populaire. Tout le monde se promenait avec des caméras, tout le monde était filmmaker et les gens de Hollywood ont pris notre terme. Une fois, en passant devant une télévision, j’entends : « And we have here filmmaker Anthony Perkins ». Pour moi c’était le comble du crime : ils ont volé notre titre. Parce que si quelqu’un n’est pas un filmmaker c’est bien l’acteur. Je préférais presque la situation initiale des années cinquante, ou la situation d’aujourd’hui où tout ça n’existe plus.

Monument Film et le musée.

D.: Je voulais parler de Monument Film qui est votre dernière œuvre, présentée pour la première fois à New York en 2012. Il ne s’agit pas d’un nouveau film à proprement parler, mais d’une performance où sont projetés sur un même écran Arnulf Rainer (1957), puis Antiphon (2012), qui est l’inversion d’Arnulf Rainer, puis les deux films ensemble, puis les deux films l’un sur l’autre. En soi c’est un travail qui s’intègre dans votre activité de lecturer, une sorte de commentaire sur votre pratique et le cinéma lui-même. D’où est venu le projet ?

P.K.: En vérité, quand j’ai fait Arnulf Rainer, les possibilités que j’ai ensuite développées avec Antiphon et Monument Film étaient déjà là. Cet équilibre entre les quatre éléments [l’image, l’absence d’image, le son, l’absence de son] rendaient possible ce renvoi en négatif et positif d’Antiphon avec Arnulf Rainer. Antiphon a naturellement la même longueur que Arnulf Rainer et chaque élément correspond à l’envers du même élément dans l’autre film : tout ce qui est blanc dans Arnulf Rainer est noir dans Antiphon, tout ce qui est sonore dans Arnulf Rainer est silencieux dans Antiphon. Ça donne la possibilité de les projeter l’un sur l’autre et côte-à-côte et de créer une œuvre entière avec ces deux films. C’est une chose qui a une proximité avec la forme du chant grégorien, qui est très important pour moi, où il y a une annonce d’un groupe de chanteurs, et il y a une réponse de l’autre côté, l’antiphon, mais l’œuvre est une. C’est l’ensemble.

D.: Pourquoi choisir aujourd’hui le mot de monument ?

P.K. : Le mot de monument c’est un mot polémique, si vous voulez. J’ai pris la décision de faire ce film pour l’année 2012, qui pour moi était un abysse pour le film argentique. Mon modèle était Bach avec L’Art de la fugue. Bach voulait à la fois écrire des pièces extatiques, très belles, et mettre en vue l’essence de la fugue. Moi je voulais mettre en vue l’essence du cinéma argentique disparaissant, c’est-à-dire l’écran, le projecteur, les hauts-parleurs, les projectionnistes dans la salle faisant leur travail de rembobinage, faisant comprendre qu’il y a là une bobine, une bande, un ruban, que ce ruban existe en dehors du projecteur, comme il existe sur le mur quand je l’accroche, qu’on le met dans le projecteur et que cette machine, cet outil cosmique, le transforme en événement cinématographique. Point de référence : Étienne-Jules Marey, qui ne pensait pas à faire un divertissement pour un public qui paye, comme Lumière. Lumière était l’inventeur du cinéma commercial et non pas du cinéma même. C’était Étienne-Jules Marey qui avait les pensées sur le mouvement, qui a transformé le mouvement en moments statiques et qui l’a travaillé avec des machines, sans jamais cacher quelque chose. Avec Monument Film, j’ai voulu montrer cette situation où une série de machines produisent l’événement cinématographique.

Mais peut-être que je peux ajouter que je ne crois pas que le cinéma matériel soit fini. Et déjà les signes sont sur l’horizon, avec les ennemis commerciaux, comme Kodak, qui ont recommencé à produire du matériau pellicule pour la préservation. Ils ont compris que conserver sur numérique était très cher, que ça ne garantissait pas la longévité, parce qu’avec chaque migration le contenu est changé, que les machines changent et avec les machines changent le contenu. On peut voir l’avant-garde un peu comme un parasite du mainstream, parce que le mainstream paye pour la machinerie, pour le film stock, et que l’avant-garde seule ne pourrait pas exister. C’est une espèce de symbiose, si vous voulez, entre deux forces qui se détestent. Parce que le mainstream nous déteste et moi je déteste le mainstream. Mais nous avons la même nourriture. Le fait que le mainstream retourne pour la préservation au cinéma argentique, pour nous c’est l’espérance. Et il y retourne non pas grâce à la nostalgie, à la sentimentalité, à la morale, non, grâce à l’avarice. L’avarice des ennemis garantit notre futur. [Il rit de nouveau.]

D.: La situation s’est presque retournée depuis le début des années 2010, et le retour, et la pérennisation de la pellicule dans les pratiques mainstream ou marginales, va avec un éloignement d’une partie de la pensée du cinéma des années 2000, je pense à la muséification, à la réduction du film à un objet dont le cartel compte plus que le geste. Je crois qu’une séquence est en train d’être dépassée, même si ces pratiques demeurent encore.

P.K.: Oui, les musées projettent toujours des films en numérique dans des expositions, en les dégradant vers cette forme où on ne peut jamais voir un film à sa hauteur. Moi je ne vois pas encore des signes qui vont dans cette direction, mais j’aimerais beaucoup qu’il y en aie. Quand je parlais avec Pontus Hultén [directeur du Moderna museet de 1960 à 1973, puis premier directeur du Centre Pompidou de 1977 à 1981] dans les années cinquante-soixante, on a cru que le musée d’art moderne pourrait devenir l’endroit qui présente le cinéma, dont naturellement l’avant-garde écrit l’histoire et pas le mainstream. Mais notre acte créateur, avec cette collection faite pour le Centre Pompidou en 1976-1977, n’est maintenant plus visible, il est abandonné. Le Centre Pompidou a plusieurs cinémas mais il n’y a pas une salle dédiée à l’avant-garde, au cinéma comme art, ce qui n’était pas du tout la vision de Pontus. Mais on peut espérer qu’il y aura une renaissance de sa pensée.

D.: Vous évoquez le programme Une histoire du cinéma pour Pompidou, mais vous aviez déjà réalisé le cycle Essential Cinema pour l’Anthology Film Archives de Mekas, et plus tard le cycle Was Ist Film pour le Österreichisches Filmmuseum de Vienne. Ce cycle-là est toujours projeté à Vienne.

P.K. : Peut-être que je peux vous parler un peu de ce cycle. Quand j’étais jeune, je vivais à la campagne, et j’ai noté qu’il y avait par exemple un village où tous les jeunes jouaient au football, un autre où il y avait un bon chœur dans l’église où tous les jeunes gens chantaient, un autre où il y avait un Turverein où tous faisaient de la gymnastique, etc. J’ai vu que quand vous présentez continuellement un médium dans un certain endroit, vous finissez par avoir des jeunes gens qui s’y intéressent et qui en deviennent les exécuteurs.

Plus tard, quand je suis arrivé à Vienne, j’ai vu qu’il y avait de la musique, l’Académie de musique, le Wiener Konzerthaus toute l’année, même s’il faut dire que leur programmation n’est absolument pas idéale. Mais pour le cinéma, si on s’intéressait à l’avant-garde cinématographique, la situation était catastrophique. Quand j’étais jeune, j’ai fait de l’auto-stop et j’ai traversé toute l’Europe pour voir des films. Je suis allé à Copenhague pour voir Dreyer. Je suis allé à Paris pour voir Buñuel. Mais à Vienne il n’y avait rien. Alors j’ai pensé qu’il fallait faire un cycle, collectionner les films importants et les projeter régulièrement, possiblement tout l’année. Je l’avais déjà fait dans les années cinquante, et quand on a fondé le Filmmuseum à Vienne en 1964, j’ai voulu le refaire mais on n’avait pas l’argent pour les copies. Ça n’est venu qu’en 1996, un an après le centième anniversaire du cinéma, parce qu’il y avait une somme, à ce moment-là, pour commencer le cycle. Avant, j’avais eu une possibilité à New York avec Jonas et d’autres amis parce que Jonas avait trouvé un sponsor, Jerome Hill, quand nous avons fondé Anthology. Et puis il y avait eu cette idée avec Pontus avant que Pompidou ne soit fondé.

Le cycle n’a survécu qu’à Vienne. Il a duré jusqu’à ce que je quitte le Filmmuseum, en 2001. Et puis Alexander Horvath [directeur de choix de Kubelka, depuis janvier 2002], après deux ans sans cycle, l’a réintroduit, même s’il ne fonctionne plus dans la forme que je voulais, parce qu’il n’y a qu’une séance par semaine, alors que j’en avais deux. Un cycle comme ça, c’était la garantie que si quelqu’un voulait vraiment avoir une information solide sur le cinéma que j’appelle hardcore, il peut rester un peu plus de six mois à Vienne, et c’est comme un cours d’université avec une idée du cinéma écrit par l’avant-garde et non pas par le mainstream et les œuvres bâtardes.

D.: Il y a quelques mois, un projet a été présenté par plusieurs responsables du cinéma d’avant-garde français suite à un appel d’offre de la Mairie de Paris. Il s’agissait de reprendre un local et de le transformer en un cinéma d’avant-garde permanent, qui aurait donné un lieu, au-delà du Festival des Cinémas Différents, de L’Abominable, de Light Cone ou d’autres, pour fabriquer les ponts de communication dont vous parlez.

P.K. : Mais, vous voyez, il ne faut jamais attendre que le gouvernement comprenne. Il faut acheter un projecteur 16mm, aller dans un espace et projeter sur le mur. C’est ce que qu’on a fait en Amérique, ce que le cinéma indépendant a fait, et ce que moi j’ai fait. Par exemple je suis allé à un congrès de la FIAF en Colombie où ils n’ont montré que des films en numérique. La FIAF, la Fédération Internationale des Archives du Film a organisé un congrès sans aucune projection sur ruban. J’ai téléphoné pour un programme, ils m’ont dit que non, que ce n’était pas possible, alors j’ai pris l’avion pour la Colombie avec un projecteur 8mm de l’Autriche et j’ai fait une projection contre la volonté de l’organisateur. Et c’était la seule projection en pellicule. Le Filmmuseum, nous l’avons fait sans aide au départ. Nous avons présenté les films à l’université et nous avons eu un succès public parce que c’était ce que les gens voulaient voir, et là, lentement on a forcé le gouvernement à donner des fonds. Mais si on y va et qu’on dit « voulez-vous qu’on fasse… », alors c’est pas assez. Il faut avoir des choses qui font polémique, qui sacrifient. Mais je crois que L’Abominable est un bon exemple, il le font. Et Light Cone aussi.

(L’entretien dévie sur le fonctionnement des projections d’avant-garde à Paris quand le portable de Peter Kubelka se met à sonner dans sa veste, accrochée au porte-manteau. Il s’excuse, répond, et explique en allemand qu’il est en entretien. Pendant ce temps, l’équipe du département Film s’est mise au travail dans le reste de la pièce).

La matérialité et le corps.

D.: Dans l’entretien fait avec Christian Lebrat il y a trente ans, vous parliez de la matière vue dans les tableaux de Rembrandt ou Cimabue en évoquant une « compréhension sensorielle de l’espace historique »[44][44] Christian Lebrat (dir.), Peter Kubelka, éd. Paris Expérimental, coll. « Classiques de l’avant-garde », vol. 1, 1990, 178 p. Plus précisément, Kubelka dit ceci page 52 : « Et nous arrivons au troisième sens du mot espace : l’espace historique et la possibilité grâce à la musique d’avoir une COMPRÉHENSION SENSORIELLE de l’ESPACE HISTORIQUE. En langage populaire on dit time machine. Un Rembrandt est une espèce de time machine qui nous emporte dans une autre époque. Naturellement, il faut apprendre à lire la peinture. », une connexion au monde, et en l’occurrence à des mondes passés, à travers la matière. C’est une idée importante et quasiment oubliée. Celle que le film n’est pas dans le drame mais dans le geste, la parole, les traces…

P.K.: Vous avez lu Leroi-Gourhan ? Vous citez un de ses titres, Le geste et la parole. Son travail d’archéologue a été très important pour moi. Sa théorie de l’évolution humaine se base sur le fait que la main s’est libérée et que cette libération a été la cause de ce développement incroyable de l’animal humain, mais c’est une digression…

D.: Non, c’est l’idée que l’avant-garde, et votre travail au sein de l’avant-garde, a servi essentiellement ce type de matérialisme, de compréhension sensorielle et historique des choses.

P.K.: Nous sommes maintenant sur un point où on commence à comprendre que la langue n’est pratiquement pas l’instrument pour une discussion, mais qu’on n’en a aucun autre. La langue travaille bien si nous avons la même opinion, la même éducation, si on est d’accord sur tout : dès qu’il y a un nouveau petit élément il faut écrire un livre de 500 pages pour établir une nouvelle pensée. La langue est imprécise.

Vous avez dit matérialisme, je n’aime pas les mots en -isme, mais la matérialité m’intéresse beaucoup. Nous avons ces instruments sensoriels qui sont une espèce de machinerie de détection que notre évolution a construit, et ces machines sont vraiment notre seule possibilité de rentrer en contact un peu avec ce qui nous entoure. Nous sommes comme des aveugles. Et ce que nous appelons la vie c’est ce que chaque individu a dans sa tête. Cette vision qui est absolument poétique dans le sens où ça n’existe pas, mais quand deux individus ont une fantaisie similaire ou très proches, ils commencent à croire dans le concept de vérité. La même vision devient la vérité. Mais en vérité il n’y a pas de vérité, la vérité imaginée peut tout de suite être changée ou disparaître. C’est très difficile de parler de ça. Tout notre système de communication vit de ces mythes de conscience, de vérité, tout ce political correctness, ce qu’on fait, ce qu’on ne fait pas. Maintenant je suis assez ancien, et je comprends mieux ce fait que l’humanité n’a aucun point fixe duquel s’orienter, et tout est possible. Tout est possible.

D.: Le cinéma est ce qui permet de s’orienter, au toucher.

P.K.: J’ai compris avec mon cinéma que j’avais quelque chose qui permettait d’utiliser ces sens primordiaux comme le toucher, le sens du mouvement, le mouvement des mains [qu’il fait], ce système artisanal, comme chez un cordonnier. J’étais très intéressé par les cordonniers quand j’étais jeune, je les ai observés, j’ai vu qu’ils avaient absolument un système de reconnaissance du talent. Par exemple à Vienne dans les années cinquante il y avait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, et ils se voyaient eux-mêmes comme des poètes, des artistes, des génies. Et d’un de ces cordonniers un autre pouvait dire : « Ah oui, lui, de ses mains les chaussures croissent ». Si j’explique à quelqu’un qui n’a jamais fait de chaussures comment en faire il ne pourra pas. C’est un travail quotidien de dix ans, quinze ans, pour faire croître les chaussures des mains. Si on a donc un métier qui permet d’employer les sens, les mains, le toucher, la température, le mouvement, les mesures du corps humain, on est plus sûr d’atteindre quelque chose. Dans mon cinéma, le cinéma de la pellicule, je peux fermer mes yeux et vous donner le diamètre avec mes doigts, j’ai la possibilité d’imaginer les détails, j’ai une idée du temps qui passe, la rumeur du projecteur a un rythme qui se propage. Alors je peux faire participer mon corps à ce médium dans cette situation opaque qui est notre vie, et c’est préférable à des spéculations. La vie n’est pas une recherche de la meilleure possibilité mais c’est éviter le pire. Dans mes enseignements j’ai toujours dit aux étudiants : ne cherchez pas à filmer ce que vous imaginez, essayez de toucher au minimum ce que le film peut faire pour vous. Moi-même, après mon premier film, j’ai abandonné pour toujours des choses comme les surimpressions, parce que c’est moche, que ça ne tient pas, parce que l’image cinématographique n’est pas comme la peinture, ou les acteurs, qui ne sont que les garants de la rétroactivité du cinéma, qui représentent le théâtre. J’ai pris des décisions très simples pour avoir une prise plus forte sur le matériel.

D.: Dans la matérialité, il y a une sensation de corps-à-corps, réactivée à chaque image, qui est très présente. J’ai longtemps aimé cette idée dans le cinéma de Peter Tscherkassky, sur qui j’ai travaillé, et qui a beaucoup parlé de son rapport avec le corps de la pellicule, avec les corps mêmes inscrits sur la pellicule. On sent ce rapport dans vos films métriques comme dans ceux où vous réactivez un matériau filmé plus « traditionnel ».

P.K.: Traiter le matériel que vous avez filmé comme si c’était un objet trouvé. C’était mon principe. Le cinéma a plusieurs phases, les prises de vue, le développement, le montage. À chaque étape on doit être libre d’arriver à des conclusions différentes. Et c’est très important de regarder à chaque étape le matériau comme nouveau, comme pas fait par moi. Je trouve ce matériau et maintenant il faut créer quelque chose avec. Ce que je reproche toujours à Tscherkassky c’est qu’il fait ses films muets puis qu’il les donne à un ami compositeur qui joint une musique horrible, pas du tout bonne, de goût moderne mainstream. Je lui dis : oublie la musique, fais sentir les trous, fais n’importe quoi, et c’est dommage, parce que Tscherkassky travaille chaque jour sur ses images, il a une relation incroyable avec son matériau mais il ne veut pas. [Haussement des épaules, sourire.]

Une des choses pour lesquelles je me suis polémiquement engagé c’est de donner aux images et aux sons les mêmes droits. Le contenu naît entre l’image et le son, et les décisions qu’on peut prendre entre image et son c’est 24 fois par seconde. C’est une arme énorme qu’il ne faut pas sacrifier. Donc la discipline de film musik, les musiques de film c’est une atrocité, on détruit les films avec une musique de fond. Un bon exemple pour étudier ce problème est de regarder les films muets de Stan Brakhage, qui a toujours consciemment insisté qu’il existait une discipline de cinéma qui était le cinéma muet. Si vous regardez un film muet de Brakhage, ou un film muet sans accompagnement, les mouvements des choses créent dans votre tête des associations sonores. Un film n’est jamais muet, et dans votre tête c’est un tout qui serait détruit par une musique de basse qualité qui ne suit pas les mouvements subtils, par exemple une branche d’un arbre qui se meut. Le film sonore naît seulement seulement quand il y a la possibilité d’imprimer le son sur la même bande que l’image, inséparablement, avec la garantie qu’un certain son arrive au moment où je le veux. C’est sa qualité principale que de pouvoir faire le synch. [Il tape dans ses mains, comme il l’a fait à presque chaque présentation pour expliquer la synchronisation.]

D.: Votre cinéma a toujours évolué vers un corps-à-corps plus étroit.

P.K.: Et la matérialité du cinéma est naturellement la plus grande dans Monument Film, parce qu’on n’a même plus la suggestion littéraire d’une histoire, c’est une extase cinématographique. Ça veut dire que des gens qui ne se meuvent pas, qui restent dans leur siège, peuvent jouir avec le film, qui est rythmé pour l’œil et pour l’oreille, mais pas rythmé comme une danse l’est. Le cinéma a libéré l’œil et l’oreille de leur fixation au corps ? Avec le cinéma je peux prendre l’œil dans la main, je peux extraire l’oreille, les rejoindre et créer un espace artificiel à moi.

D.: On rejoint Leroi-Gourhan. La libération du corps conduit au développement. C’est ce que vous avez cherché ?

P.K.: J’ai fait tous mes films avec le ventre, disons, et surtout pas une recette parlée. C’est très important de ne pas perdre la non-verbalité. Ma seule recette parlée est que je fais le film pour moi, que ma responsabilité est de faire quelque chose qui me plaise à moi. C’est le commerce qui essaye de penser comme les autres. La manière avec laquelle j’ai fait mes films sans concession me permet aujourd’hui de les voir sans être ennuyé. J’aime toujours mes films. J’aime bien les voir. Et c’est une position qui n’est pas articulée en langue. C’est comme manger. On mange sans penser aux conditions. Aujourd’hui il y a ces gens qui pensent à des choses théoriques quand ils mangent, à la chimie, à la santé, et ça devient de l’orthorexie, ils ont peur de chaque bouchée qu’ils mangent. Mais si on fait ça on ne mange plus, ça doit être non-verbal. Et le cinéma aussi ça doit être non-verbal.

L’archaïsme et l’évolution.

D.: Cela nous permet de rejoindre une dernière idée qui parcourt votre travail, et que vous verbalisez non pas avec les films mais dans vos lectures, vos entretiens, qui est l’archaïsme. Au-delà d’un retour à un geste non théorisé, éloigné des notions de vérité, à quoi correspond l’archaïsme pour vous ?

P.K.: Ce que vous appelez archaïsme, pour moi, c’est un désir d’apprendre à penser, un peu, d’avoisiner l’existence des animaux humains avant moi. Ça enrichit énormément la joie de vivre, et naturellement aussi ça donne la possibilité de voir le futur, mais ça n’est pas vraiment mon but. [Il boit et prend son temps avant de reprendre.]

Par exemple, vous savez, j’ai une grande collection d’outils, d’objets de vénération du passé. Prenez la première fois où quelqu’un a chevauché un cheval. Aujourd’hui ça n’est pas sensationnel du tout, c’est déjà passé, il y a des écoles pour apprendre à chevaucher, il y a les disciplines olympiques, etc. Mais si on se distance de la banalité du fait qu’un animal en domestique un autre ainsi que le grand animal permet au petit de lui monter dessus et suit sa volonté, on voit qu’une nouvelle parole est née, et c’est la parole « chevaucher ». Vous comprenez, « chevaucher » ça veut dire deux animaux : le petit animal prend toutes les décisions, et l’autre devient une extension de son corps. Ça existe depuis peu de temps. Et ça a amené de grands changements dans l’histoire humaine parce que de l’Est arrivaient des soldats qui chevauchaient et attaquaient les armées de l’Ouest avec cette technique invincible, parce qu’ils attaquaient, tuaient des gens, disparaissaient, et ainsi de suite. Toute la situation militaire a été changée et ce fait a été d’une importance, d’un prestige comparable à la NASA qui va sur la lune. Et ça, c’est documenté dans des figures. J’ai trouvé de petites figures où il y a un animal qui pourrait à peu près être un cheval, et au-dessus se trouve un homme mais il n’a pas de jambes. Il n’est pas assis sur le cheval, il sort du dos du cheval.

D.: C’est un seul animal.

P.K.: Un seul objet. Alors là, on comprend que cette sculpture, cette manière de sculpter, a tout à fait un autre but que notre sculpture, qui cherche des ressemblances naturelles. Si on faisait aujourd’hui le dessin d’un cheval dont le cavalier sort du dos, on dirait : « Ah bon c’est du surréalisme ». Mais une sculpture de 1200 ans avant notre ère était la matérialisation d’un mot, d’un concept, « chevaucher ». Ce sont ces moments dans l’évolution humaine qui m’intéressent.

Une autre sensation de ce genre était « faire un trou dans une pierre ». On perce la pierre, c’est un travail très compliqué, très lent, on travaille avec du bois, et du sable, et puis le trou n’est pas cylindrique mais conique. Et on a trouvé comme objet de décoration du corps humain des objets percés, et le fait qu’un homme ou une femme portait un objet percé était déjà un attribut de puissance. Depuis peut-être cinquante ans, je fais ce travail lentement, un lent mouvement vers les origines et les découvertes faites essentiellement et pas littéralement. Ce que je dis maintenant est parlé, mais sentir est un savoir qui, je crois, donne plus de plaisir mais est aussi plus utile. Comme maintenant, je peux changer de langue, je peux passer du français à l’allemand ou à l’anglais, on peut aussi apprendre à faire ces changements entre situations évolutionnaires.

Un exemple dans la musique : la musique avant Bach était tout à fait différente de la musique qui a commencé après la mort de Bach à cause des instruments nouveaux. Le clavecin ne peut pas jouer fort et bas, contrairement au piano-forte, comme son nom l’indique, et ça a complètement changé le caractère de la musique composée. C’est un bon exemple de ce que l’outil change le contenu, parce que le piano-forte peut parler de choses desquelles la musique précédente ne pouvait pas parler. On ne pourrait pas écouter la musique classique et romantique avec des instruments anciens, Beethoven aurait composé différemment s’il n’avait eu que des instruments anciens. Vient le point pour lequel je raconte cette histoire : si vous êtes musicien et vous voulez jouer de la musique du XVe ou XIVe siècle il faut changer, passer à une conscience où vous n’auriez jamais entendu la musique d’après ce changement. Si vous ne pouvez pas vous imaginer dans cet ancien état vous jouerez la musique du XVe ou XIVe siècle romantiquement, complètement faux. Et ça c’est formidable, dans mon développement comme musicien j’ai appris ça et j’ai compris que toutes les œuvres d’art sont temporelles. L’art ce sont des langues qu’il faut apprendre. Tout est régional, tout est culturel, tout est historique. On ne peut pas avoir un savoir continuel d’ici jusqu’à l’âge de pierre, mais on peut travailler sur des moments de changements, qui élargissent beaucoup cette conscience d’être en vie, et d’être un animal humain.

Photographies : Gaspard Nectoux.

Remerciements à Jonathan Pouthier et Enrico Camporesi, du Centre Pompidou.