Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force, JJ Abrams

Abrams apprenti sorcier

Ceux qui découvrirent le premier film de JJ Abrams, Mission : Impossible 3, au cinéma il y a dix ans, gardent sans doute en mémoire le souvenir d’un auteur dont l’audace principale avait été de survoler une scène de l’épisode précédent – l’infiltration de Tom Cruise dans un building bien gardé – pour la reprendre au moment où elle s’était achevée, c’est-à-dire quand le héros sautait par une fenêtre avant de déployer son parachute. Cela disait deux choses : la première, que le cinéma d’Abrams se hissait sur les épaules de ses prédécesseurs ; la seconde, qu’il le revendiquait. C’était alors les débuts du cinéma de fanboys – disons-le plus noblement : du cinéma d’apprentis – dont ce septième épisode de Star Wars est le couronnement : l’année suivant M:I 3, l’excellent Die Hard 4 était réalisé par Len Wiseman, « fan » des trois épisodes précédents ; plus récemment, Jurassic World fut réalisé par Colin Trevorrow, adolescent en 1993. Abrams avait 11 ans à la sortie du premier Star Wars en 1977 : en acceptant d’y participer aujourd’hui, il cherchait d’abord à poursuivre l’histoire de personnages qu’il adorait (c’est en tout cas ce qu’il dit).

La particularité de ce cinéma d’apprentis est moins de chercher à exister pour soi que de se glisser dans les interstices d’univers échafaudés par les maîtres. Cela n’a pas toujours été le cas : quand Irvin Kershner tourne L’Empire contre-attaque, il n’est pas spécialement amoureux des héros qu’on lui confie ; quand Joe Johnston tourne Jurassic Park III, il n’est pas non plus particulièrement dingue de dinosaures. La déférence vis-à-vis des « auteurs » change aussi : quand De Palma marche dans les pas d’Hitchcock, il tourne Mission : Impossible 1 plutôt qu’un prequel de La Mort aux Trousses ; quand Spielberg veut donner dans le Cecil B. DeMille, il ne se lance pas dans un remake des Dix Commandements mais dans Rencontres du 3e type. A l’ère des franchises, l’hommage n’est plus de s’inspirer de ses maîtres, il est de les compléter – en cela, Super 8 est un film à l’ancienne doublé d’un hommage à l’ancienne. Une chose est certaine : le rapport à la filiation a changé. Une autre l’est autant : un nouveau Star Wars, saga de la paternité par excellence, n’était pas une mauvaise idée.

Nous voilà donc revenus dans les étoiles. Luke Skywalker a disparu, il faut le retrouver, un droïde a la carte : à l’aventure. Ce Star Wars VII s’ouvre sur une séquence semblable à celle qui vit naître JJ Abrams en 2006 : non pas une scène originale, mais la glose d’un verset du gospel. Un escadron de stormtroopers, soldats fachos intergalactiques, débarque dans un village et en décime les habitants ; en passe même certains au lance-flamme. Dans un univers a priori aussi puéril que celui des contes de fées stellaires de George Lucas, l’idée peut décontenancer – elle n’est pourtant que l’extrapolation d’une image déjà décontenançante du tout premier épisode : après avoir rencontré son mentor dans le désert, Luke Skywalker revenait chez lui et trouvait devant sa maison pillée par les soldats de l’Empire les cadavres carbonisés encore fumants de ses parents adoptifs. Pour Lucas, il ne s’agissait alors que de faire peur et de souligner au public (on en était alors qu’à la 20e minute de la saga) la cruauté des soldats de Dark Vador. Entre les mains d’Abrams, ce détail vire à l’ouverture tragique de dix minutes. Votre personnage saute d’une tour en parachute ? Je veux savoir ce qui lui arrive quand il plane au milieu des buildings. Des innocents sont brûlés vifs dans Star Wars ? Je veux montrer à quoi ressemble un Star Wars aussi violent que ça. Oui, et donc ? On y arrive.

Star Wars était fait pour être récupéré par des admirateurs, comme ce sera le cas, dans les années à venir, avec Gareth Edwards, Rian Johnson et Colin Trevorrow, appelés à réaliser de futurs épisodes. Lucas, tout à son récit mythologique, laissa énormément de blancs, négligeant la moelle du cinéma hollywoodien – des personnages incarnés qui ne soient pas des types, mais des gens comme vous et moi. Personne ne s’identifie à Luke Skywalker, ni à Obi-Wan Kenobi, ni à la Princesse Leïa : dans les Star Wars de George Lucas, l’identification passe par le mythe. On se reconnaît en Dark Vador parce qu’on est aussi tenté par la colère, la haine et le côté obscur ; pas parce que les tourments du personnage sont familiers (maintenir l’ordre, écraser la rébellion, convaincre son fils de faire le mal…). Pain bénit pour les apprentis : des heures et des heures de cinéma hollywoodien attendent là, forêt vierge attendant d’être débitée en tomes lucratifs. Avec la première trilogie, la filiation semble harmonieuse. Avec la seconde, c’est une autre paire de manches.

Le succès de la première trilogie Star Wars, qui n’a d’égal que l’impopularité de la seconde (dite « prélogie ») pourrait se schématiser de la sorte : un premier épisode mythique (celui de 1977, merveilleux au sens disneyien du terme, avec princesses, chevaliers et animaux parlants) puis deux épisodes que n’a pas réalisés Lucas. L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi font la part belle aux individus de façon plus adroite que l’épisode originel : comme dans Le Réveil de la Force, l’hyper-humain Han Solo, incarné par Harrison Ford, est propulsé sur le devant de la scène. Cette première trilogie remporte surtout un succès monstre grâce à des effets spéciaux grisants : peu importe la qualité de l’histoire, l’écrasante majorité du public se rue dans les salles pour passer deux heures avec la perspective que les étoiles sont une destination comme les autres.

La prélogie, quant à elle, est entièrement réalisée par George Lucas. A l’exception du personnage d’Obi-Wan Kenobi, incarné par Ewan McGregor, ses personnages sont tous lisses ; ce sont des fonctions plus que des personnages. Les effets spéciaux excitent moins, ils ont d’ailleurs assez mal vieilli : premier personnage de cinéma en motion capture (Episode I), premier film hollywoodien entièrement tourné en numérique (Episode II). Seul l’Episode III, La Revanche des Sith, sorti en 2006, ne marque aucune véritable avancée technologique, reposant simplement sur l’amélioration de techniques préexistantes – c’est le mieux reçu des trois. La consigne, pour Abrams, est claire : moins d’effets spéciaux, plus de vaisseaux spatiaux. La meilleure trouvaille du Réveil de la Force est ainsi de transcender les failles des trilogies originelles : or s’il est facile de faire allégeance (de rendre hommage, diront les fans) aux hideux muppets en latex des premiers épisodes en truffant le film de créatures peu crédibles, il l’est beaucoup moins de reprendre à son compte le rapport au numérique forgé par la nouvelle trilogie, aussi bien que l’univers mis en place par celle-ci.

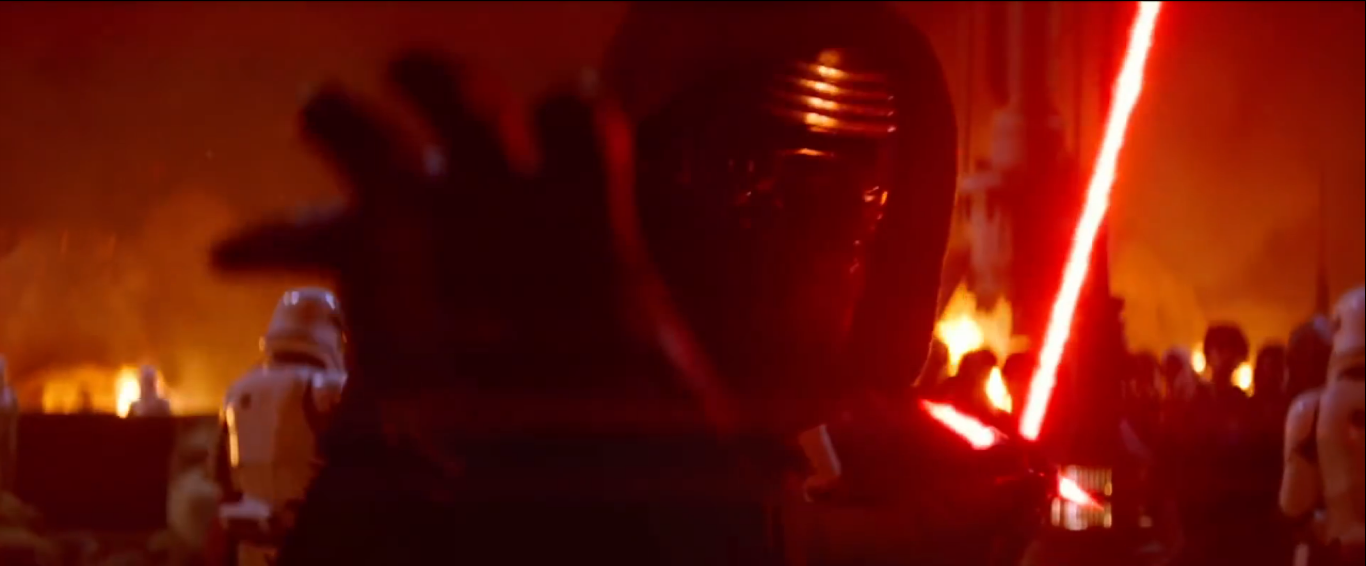

Les épisodes sortis entre 1999 et 2006 sont méprisés : Star Wars VII a deux papas, aime les deux, mais cache son amour du second par peur des moqueries de ses copains geeks. La première réplique de cet Episode VII n’est pas à l’honneur du travail de Lucas, voire franchement vexante : « This will begin to make things right », glisse un vieil homme, comme s’il avait fallu rassurer d’emblée le public en signifiant que la saga Star Wars qui aurait dû voir le jour en 1999 allait enfin arriver, suggérant par là que la prélogie était une erreur, un délai dont on s’excuse. Le Réveil de la Force s’ouvre sur une séquence très découpée rompant stylistiquement avec le plan-séquence inaugural de l’Episode III sorti en 2006 ; plus tard, les planètes-métropoles qui faisaient le cœur de la prélogie sont annihilées par une série de faisceaux lasers surpuissants. Surtout, aucune référence n’est faite aux trois Star Wars numériques – John Williams semble le seul à s’en souvenir, citant pour le jeune héros déchu Kylo Ren le thème tragique composé en 2006 pour un autre héros similaire, Anakin Skywalker (comparer, si besoin est, Anakin’s Dark Deeds et The Ways of the Force).

Ce faisant JJ Abrams laisse croire à un hommage au bon vieux cinéma d’antan – tout en se goinfrant d’images de synthèse ; à tel point que Roger Guyett, superviseur des effets spéciaux chez ILM, est directeur de seconde équipe. Mad Max : Fury Road, sorti en 2015 également, effectuait la même pirouette roublarde : rappeler aux aficionados du film original le cinéma pré-numérique, tout en raflant une nomination à l’Oscar des meilleurs effets spéciaux. Les sorciers d’Hollywood ont en effet atteint un nouveau stade : après deux décennies où les images de synthèse envahirent peu à peu les films jusqu’à les recouvrir entièrement (Beowulf, Avatar, Tintin), les voilà arrivés à un niveau de perfection tel que le public est persuadé qu’elles ont disparu, alors que leur présence est évidente. C’est l’un des principaux charmes de Star Wars VII, c’est l’histoire qu’il raconte : celui d’un spectacle de prestidigitation, celle d’un film qui ment.

La diversion s’élève ici au rang de mantra poétique, ajoutant systématiquement une dimension tactile purement stratégique aux effets spéciaux – une queue de plan où, dans la foulée du crash d’un vaisseau dans le sable, des pillards se jettent en courant sur des débris de synthèse ; de massifs croiseurs impériaux triangulaires dont la pointe perce l’écran et pousse la 3D jusqu’au milieu de la salle de cinéma ; et surtout une assiette d’eau changée en quelques secondes, sous les yeux du spectateur éberlué, en miche de pain aussitôt saisie par l’héroïne : comment ont-ils fait ? Où est le raccord ? Où est le numérique ? La réponse, glissée ici , est excellente. En ayant l’esprit aux jeux de mots, on pourrait dire que cette miche de pain concrète, quoiqu’issue d’un effet spécial, correspond au moment où, tôt dans le film, Abrams montre pâte blanche ; vous pensiez voir du numérique : mais tout était réel. A partir de là, le spectateur a l’esprit suffisamment ennuagé pour cesser de se poser la question des effets spéciaux. Ce qui, dans un Star Wars, n’est pas la moindre des prouesses.

Cependant un autre renversement, aussi conflictuel que celui qui se joue dans le rapport aux effets spéciaux numériques, se produit également : alors que les deux trilogies de Lucas racontaient comment un homme est tenté par le côté obscur de la Force (Luke, puis Anakin Skywalker), Le Réveil de la Force conte l’histoire d’un homme tenté par la Lumière. Kylo Ren, fils de Han Solo, ayant succombé au Côté Obscur (c’est-à-dire à l’autoritarisme, à la colère, à la haine et à la peur – à la facilité, en somme) prie devant le crâne brûlé de Dark Vador pour garder la force de continuer à faire le Mal. Joué par Adam Driver, le personnage est haut la main le plus intéressant de ce nouvel épisode : non pas lisse, entièrement positif (comme la jeune héroïne, Rey) ou vaguement complexe (comme Finn, soldat lâche qui devient héros par amour) ; mais vraiment taré, culpabilisant à l’idée de renouer avec son vertueux père biologique – et avec la lumière. Satan plus pernicieux que celui de la prélogie, plus original et plus contemporain, Kylo Ren tient à faire le mal dans une sorte de second degré de l’héroïsme noir. Alors que son grand-père, Dark Vador, cédait au Côté Obscur par amour (dans les Episodes II et III, Lucas racontait tant bien que mal qu’Anakin Skywalker cédait à la colère après l’assassinat de sa mère, et à la peur à l’idée de perdre sa femme), Kylo Ren semble s’être jeté dans le Côté Obscur à bras ouverts, pour le style, pour la grandeur.

Il se retrouve ainsi à tambouriner sur ses plaies en plein combat pour raviver sa douleur, gimmick malin d’Adam Driver : parce qu’il souffre, il sent mieux la tentation du Côté Obscur. Sa souffrance reste artificielle ; de même surjoue-t-il la colère lorsqu’il apprend que le droïde, puis sa captive, se sont enfuis, démontant des ordinateurs à coups de sabre laser, agrémentant sa furie de hurlements rageurs. On pourrait, à notre tour, être tentés de conclure que, comme Kylo Ren fait le Mal pour le Mal, JJ Abrams fait du Star Wars pour faire du Star Wars, contrairement à George Lucas qui avait quelque chose à dire. Or ce discours méta sur l’absence de discours en est un : Le Réveil de la Force raconte une perte des idéaux, la survenue de héros dans un univers post-héroïque, leur affreux sentiment du vide – même le mentor, géant défiguré sur un trône immense, n’est qu’un hologramme. Le manichéisme des trilogies d’origine s’est retourné : Kylo Ren n’est pas tenté par le Mal, il est tenté par la Lumière ; quant à Finn, soldat repenti d’une espèce de groupuscule des jeunesses hitlériennes, il n’est pas tenté par le Mal non plus : il a été élevé dedans.

Il n’y a pas jusqu’au parricide qui ne soit mis en scène comme une tentation de la Lumière, le fils demandant à son père la force de l’aider à le tuer. La main de Han Solo se referme sur le sabre, la musique se fait douce, le spectateur s’attendrit, lorsque Kylo Ren se sert de l’amour de son père contre ce dernier. Même le parricide, rendu possible par l’amour paternel, procède de la Lumière. « Merci », dit le meurtrier à sa victime agonisante, et sa gratitude est bien réelle. Si meurtre symbolique il y a de Papa Lucas et de ses images de synthèse, c’est un meurtre empreint de gratitude ; et même un peu honteux. De la même manière que Kylo utilise l’amour de son père pour le tuer, Abrams utilise les trucages de Lucas pour donner l’illusion de l’ancienneté : l’insistance avec laquelle le petit Dark Vador réclame le Côté Obscur reflète l’insistance du film à ressembler à une petite chose pré-numérique.

Star Wars VII a cependant deux pères et ne s’achève pas sur la disparition, mais la redécouverte de l’un d’eux. Au sommet des montagnes irlandaises, le relais passé par la jeune femme au vieux sage sur sa montagne – Luke Skywalker, enfin – signe une rédemption cinématographique. Ce père-là n’est pas entièrement celui des années 80, quoiqu’il ait les traits de Mark Hamill – sa discrète main droite robotique est une image de synthèse. Après avoir tué le Père, Abrams lui redonne vie ; revient en chercher un, lui demande son secours. Car il reste des choses à apprendre. Les films indépendants de Papa Lucas, certes moins bien « troussés » que ce Réveil de la Force issu de l’industrie, impressionnent beaucoup plus. Rien, dans Le Réveil de la Force, ne saurait égaler les morceaux de bravoure des épisodes I, II ou III : mieux interprété, mieux tenu dans son ensemble, le film ne tient pas la comparaison dans le détail. Il manque la course de podracers de La Menace Fantôme, la charge dans le désert de L’Attaque des Clones, l’ouverture en forme de bouquet final de La Revanche des Sith : rien ne brille vraiment ici. Tout est poli, mais rien ne brille. Comme le faisait Jurassic World de façon explicite, avec sa parabole contre le progrès, Star Wars VII questionne notre rapport à la tentation aussi : voulons-nous donc du parfait ? Voulons-nous être les enfants-rois choyés d’Hollywood ? Dans les salles obscures, quelle lumière attendons-nous ?

Scénario : J. J. Abrams, Lawrence Kasdan et Michael Arndt / Décors : Rick Carter et Darren Gilford / Photographie : Daniel Mindel / Son : Matthew Wood / Montage : Maryann Brandon et Mary Jo Markey / Musique : John Williams

Durée : 135 mn

Sortie : 16 décembre 2015