Nathalie Quintane

Comment planter des tomates avec une caméra

Depuis une vingtaine d’années, Nathalie Quintane a écrit autant de livres – Chaussure, Jeanne Darc, Cavale, Grand ensemble, Tomates, bien d’autres encore ; les deux derniers en date ( 2014) sont Descente de médiums et Les années 10. Si le cinéma n’est pas un ingrédient central de cette prose, on a cru bon de supposer qu’il n’y était pas pour autant étranger. Surtout, des mots ou questions qui s’en dégagent résonnent avec ceux qui ont cours aujourd’hui vers les gens de cinéma. Disons que le problème est celui de la triple émancipation du style, de la politique et du peuple. Émancipation du style vis-à-vis des plumes de paon encore trop accrochées aux tutus des gens de lettres – bref, congédier l’héritage rhétorique. Émancipation de la politique à l’égard de sa constitution en case et en fanion : comment négocier avec cette injonction, aussi courante qu’ambivalente, à « être politique » – bref, reloger l’engagement hors de toute parade de signes ostentatoires. Émancipation du peuple par rapport aux discours sur lui, c’est-à-dire, en même temps, émancipation du discours par rapport à ce sujet souverain – bref, cesser de demander au peuple de certifier le discours, au discours de constituer le peuple. Il y avait là matière à une rencontre, du moins à un échange d’échos. En voici les fruits, qui ont poussé dans des boîtes mail.

Débordements : Les années 10 parle du peuple, ou plutôt des gens qui parlent du peuple (« Kant, Michelet, Péguy »), ou parlent le peuple (« Le peuple de Maurel »). Vous y esquintez l’idée d’un « peuple de papier », pure fiction scripurale (pour Maurel) ou objet d’une jouissance esthétique que seule garantit l’écriture de cet objet (Kant et Michelet). Comme si les gens de plume, fatalement extérieurs à ce peuple qu’ils écrivent, étaient condamnés à le fantasmer. Comment pourrait-on traduire ce phénomène – cette malédiction – au cinéma ? Et quel autre rapport établir ?

Nathalie Quintane : Ce qui m’a frappée, dans la manière dont certains de mes amis, aujourd’hui, écrivaient le peuple après Debord, et donc (remontons, c’est ce que je fais dans Les années 10) après Péguy, après Michelet, etc., jusqu’à la révolution française, puisque je suppose que c’est là, pour nous, que le peuple a commencé à beaucoup décevoir, c’est une routine décourageante. Non que nous disions tous la même chose ni que nous parlions tous d’un même peuple ni prétendions parler du peuple même, mais disons que j’ai trop souvent perçu la même musique – ce même ton apocalyptique pointé par Derrida. Le flux debordien qu’on entend dans un film comme La société du spectacle – mais c’est timbré pareil par l’une des voix off de La Rabbia de Pasolini – est d’une mélancolie insondable et sans espoir ; bref : beau. Bien sûr qu’il a raison. Bien sûr qu’ils ont raison. Bien sûr que nous avons besoin d’entendre ce type de propos, encore et toujours. Ce type de bourdon. Nous – ou en tout cas, une partie d’entre nous, et singulièrement des « jeunes » – percevons ce qu’il y a à percevoir de l’état des classes moyennes ex-populaires et populaires à travers ce bourdon, que nous connaissons et saisissons si bien qu’il se met à nous parler autant que nous le parlons sans effort.

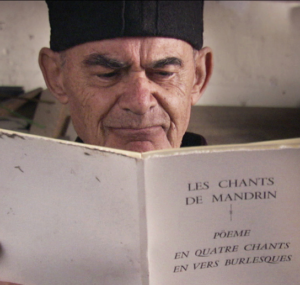

Or, ce bourdon-là en voile d’autres, autrement sonores : c’est, par exemple, le flux insensé qui nous traverse et nous terrasse quand on entend l’instrument du diable, qui est l’instrument du peuple : une vielle. Cette vielle qu’on entend à la fin des Chants de Mandrin, de Rabah Ameur-Zaïmeche. La tenue de ce son continu dit sensiblement la force d’une communauté qui tient – soudée. On passe de la guitare solitaire de Rodolphe Burger, à la fin de Bled Number One, seule à même de soutenir Kamel-la France expulsé en Algérie, au bourdon rageur et puissant de Mandrin. C’est une bonne nouvelle.

La littérature littéraire telle qu’elle a lieu aujourd’hui m’apporte rarement ce genre de bonne nouvelle. Les plus intéressants, parmi les romans-documents que j’ai lus, sont informatifs et naturalistes, c’est-à-dire pleureurs. Des livres apparemment sobres mais en réalité gémissants. Je ne dis pas que certains films ne sont pas sur cette ligne là – vériste-gémissante –, mais ça m’agace moins (sans doute parce que je ne suis pas cinéaste !). Par exemple, et pour comparer ce qui n’est pas comparable, je suis moins gênée par le vérisme de La loi du Marché que par celui du Quai de Ouistreham – qui commence vraiment comme un roman, portant, à mon sens, un coup stylistique terrible à la violence du propos – accessible, mais ramollie, « emballée ». Le « classicisme » formel de La loi du Marché me semble moins porter atteinte à la « vérité » de la violence sociale représentée. Une évidence : on voit des corps et on voit des personnes, au cinéma ; rarement seulement des personnages. L’écriture a vite fait, quoi qu’on en ait, de transformer les gens en personnages – il suffit d’une syntaxe, du bon éditeur et d’une couv’. Et puis le surmoi littéraire en France est accablant, un pays où, d’une manière ou d’une autre, il faut toujours bien écrire – quand Jean d’Ormesson est le dernier rebelle… quand on propose de Gaulle au baccalauréat… quand Houellebecq se retrouve à l’avant-garde… J’arrête la liste ! Cela dit, une amie autrichienne, Margret Kreidl, qui écrit un théâtre drôle et cru, me disait que depuis quelques années les aides n’étaient plus attribuées qu’à des écrivains naturalistes-bienveillants – une sorte de réalisme-social-démocrate de bon ton.

Il y a le feu. Les gens qui pensent se sont aperçus il y a quelques années qu’il y avait le feu (ce que le rap français raconte en détail depuis une bonne vingtaine d’années mais passons). On a donc décidé qu’il fallait à présent de l’indéniablement politique dans les arts ; mais comme le cerveau français est vite en surcapacité, il ne peut pas simultanément s’occuper des formes (la recherche formelle, tout le monde s’en branle). Chaque chose en son temps : on va d’abord dire de façon pépère que ça ne va pas. Pour moi, au cinéma comme en littérature, dire de façon pépère que ça ne va pas, c’est comme pisser dans un violon. Mais pisser dans un violon au lieu de jouer de la vielle, ça doit en arranger pas mal.

D : C’est vrai que se lèvent aujourd’hui des appels pas toujours clairs à un « retour de la politique », ou, dans le même registre, des critiques du « vide politique ». Cela non sans transformer le mot en hochet pour intellos soucieux de retrouver leur fonction de maître-étalon des affaires humaines, si bien que souvent on a du mal à voir ce que veut dire cette « politique » tant désirée, sauf à ranimer une momie hugolienne ou à ressortir des épouvantails pasoliniens. Le tout devient une affaire de pin’s. Comment penser aujourd’hui l’intersection de ce désir politique et de nos pratiques scripturales ou audiovisuelles ? Bref, où est-elle, la politique, dans ce qu’on fait, dans ce que les cinéastes font ?

N. Q. : Il y a le souci de l’argent, qui n’appartient pas qu’au cinéma. Si je veux avoir une petite bourse aujourd’hui ou obtenir une résidence sympa, ce sera préférable de faire état de préoccupations politiques (enfin, ce que les institutions entendent par là, sachant qu’elles n’y entendent pas toutes la même chose, et qu’il y en a même qui ne sont pas totalement sourdes). Il faut donc que ça passe par le « contenu », sachant que dire ou filmer quelque chose de gauche en utilisant des façons de droite, en cherchant avant tout à conserver ou à restaurer, ça ne donnera jamais qu’un film de droite ou un bouquin néo-con. Cavalier, par exemple, a eu une idée de génie : vous voulez qu’on parle politique ? Allons-y pour la politique politicienne ! Toi, tu fais le premier ministre, et moi je fais le président.

Quand j’ai commencé à écrire Tomates, dont le démarrage est le pur produit d’une bouffée de rage suscitée par Sarkozy, je me suis dit : ça y est, ils t’ont eue ces salauds ! Te voilà à écrire le nom Sarkozy, le nom Alliot-Marie… Je crois ne pas avoir cessé de « parler de politique » dans mes livres. J’ai commencé en me laissant posséder par Jeanne d’Arc, comme une purge… Le tout, c’est de ne jamais perdre de vue que la ou le politique est justement dans ce qu’on fait, et pas seulement dans ce dont on parle. Cinq textes y compris les arbres, de Michele Zaffarano, l’un des poèmes les plus politiques que j’aie lu récemment, ne parle que d’arbres et de “nature” (il y a une petite citation de Gramsci au début, je l’accorde !). Sinon on peut toujours lire Rimbaud, qui est un communard. Un communard-colon, comme beaucoup de communards, mais il a écrit en communard – et il a écrit en communard sur la colonie, d’ailleurs (son sublime « Démocratie », dans les Illuminations). Bref, je crois qu’il faudrait veiller à ce que le thème ne vire pas à la manie, à ce qu’il n’y ait pas une manie ou une maniaquerie du politique. Peut-être qu’en évitant de viser droit au but, on atteint mieux les choses. Et surtout, en songeant que le choix d’une forme est toujours une prise de position.

D : J’ai cru comprendre que vous aviez une certaine admiration pour les films de Rabah Ameur-Zaïmeche et d’Alain Guiraudie. Qu’est-ce qu’ils vous apportent, par rapport à ces interrogations ?

N . Q. : Bien que je sois officiellement une femme, je dirais que ce cinéma-là me fait bander. Si on veut, aujourd’hui, réfléchir à ce que c’est que travailler et vivre en commun, faire en sorte de changer radicalement d’ambiance, d’atmosphère (en attendant mieux), sans jamais se placer hors champ, sans chercher à s’indemniser sous prétexte qu’on aurait compris une ou deux choses de plus que son voisin, il faut voir leurs films. Ils font au cinéma ce que j’essaye de faire en littérature ; avec la force spécifique au cinéma. Dès l’ouverture d’Histoire de Judas on comprend que tout va être retourné, cul par dessus tête : les personnages bibliques, ces santons, ces figurines collés à leurs socles depuis presque deux mille ans, entrent dans le cadre comme personnes. Et non seulement ce sont des personnes, mais ce sont des Algériens et des potes de RAZ, des hommes et des femmes de sa famille, de ses amis, comme toujours, qui jouent là le peuple des Evangiles. J’ai vu le film en salle à Aix-en-Provence, et je peux vous dire que les discrètes protestations et bougés de fesses sur les sièges donnaient à entendre que ce n’était pas du goût de tout le monde. Quoi ? Un Arabe qui joue le Christ ?! En un plan – Pilate assis dans les ruines romaines –, quelque chose d’incroyablement puissant est dit sur l’Empire et sur sa fin, non pas annoncée mais filmée, au présent – prouvée. Et sur le fait que celui qui a le pouvoir ne voit rien de ce qui l’entoure, est incapable de concevoir, dans sa position, que quelque chose peut encore arriver, que tout événement a pour qualité première d’être possible – Les Adieux à la reine montraient bien ces nobles abasourdis par la prise de la Bastille, inconcevable pour eux la veille même de l’événement. Ça, c’est la bonne nouvelle qu’apporte Histoire de Judas, le rappel nécessaire : ils ne voient rien, et je vous le prouve par l’image.

Et je dirais qu’un film de Guiraudie comme Ce vieux rêve qui bouge complète le propos, quand le démonteur de machines dit à l’homme qu’il désire : « Je me pose pas la question de savoir si c’est possible avant d’en avoir envie. » Dans ses films, le désir sexuel n’est jamais la métaphore du désir révolutionnaire : ça va ensemble, c’est tout. Plus tu bandes pour un homme, plus tu as envie de faire la révolution, et inversement. Il y a un livre qui dit ça précisément, et avec une grande force, c’est Entre les deux il n’y a rien, de Mathieu Riboulet, qui vient de sortir chez Verdier. Il y entrelace la découverte de son désir pour les hommes et l’initiation politique au milieu des années 70, le Mouvement de ces années-là, en Allemagne et en Italie.

D : Je vous ai envoyé le film de Tariq Teguia, Inland, parce que j’avais le sentiment qu’il résonnait avec plusieurs de vos questions. Il y a cette bande d’intellos semi-loufoques, et en même temps sombrement romantiques, avec vestes en cuir et barbes drues, qui dissertent sur les masses et partent à la recherche du peuple dans le désert. Et puis il y a cet arpenteur, qui inventorie l’espace, mesure et catalogue patiemment, et dévie à terme de sa trajectoire – c’est un système de raccords politiques qui ne me semble pas si éloigné de ce que vous élaborez. Que vous a inspiré le film ?

N. Q. : Des deux, un peu des deux. Le fait qu’à un moment je n’aie plus cessé de penser à Antonioni a fini par perturber ma vue, ou me perturber la vue. Par exemple, Profession : reporter a été mon analyseur perso quand j’étais jeune et que je ne savais pas à qui m’adresser pour parler de moi. Cela dit, le film est beau. Il y a un plan, ce gros plan de la fin où l’arpenteur seul se met à parler à quelqu’un, là derrière nous, inoubliable. On a quelque chose en commun, c’est sûr : il n’a toujours pas trouvé le peuple – mais en même temps, je ne suis pas sûre qu’il le cherche vraiment (d’ailleurs, cette très jolie jeune femme suffit). Un risque pointe : que nous ne pouvions pas ne pas en filmer, ne pas en écrire, etc. – en quoi ? Les « migrants », jusqu’au risque qu’ils figurent dans nos objets comme métonymie de l’en-commun, de ce qui est le plus en-commun, et d’un en-commun indubitable incontestable. Il y a aussi que le désert doit être difficile à filmer, non ? en tant que tel (si jamais ça existe). Du coup, on se balade entre le désert et un désert interne, qui finit par court-circuiter l’autre – qu’on voudrait voir ! vraiment ! Mais alors, pour le désert interne – à part Antonioni –, il y a une merveille, de Benoît Jacquot avec Isild Le Bescot, A tout de suite.

D : Il y a dans votre écriture une attention aussi précise que douce aux objets – tomates, chaussures, ponchos… Votre texte « Les prépositions », qui questionne tant la manière dont « les pauvres » peuvent devenir pour certains un désir d’art et de savoir que la manière dont l’accès à ce dehors est ménagé (le vers/parmi/pour, etc.), repose sur un système de listes d’objets qui se substituent aux grandes notions (comme le peuple, justement). Manière de contrer les grands discours sur l’aliénation par un inventaire des choses de la vie. Or ce sens de l’accessoire est, peut-être pas l’apanage, mais une des grandes forces du cinéma. On se demande si Perec aurait pu écrire Les choses si le cinéma ne lui en avait pas soufflé l’idée. Et vous ? Voyez-vous un point de contact entre votre recherche verbale et l’écriture cinématographique ? Et d’où vient ce désir d’inventorier ?

N . Q. : J’ai commencé à écrire il y a une vingtaine d’années et ce sont mes débuts dans l’écriture qui ont été publiés. Mon premier livre, Remarques, est une série de phrases, littérales, plates, sur la maison, la voiture, le corps – le son que fait son propre corps quand on le gratte, par exemple. Le deuxième, Chaussure, ne parle que de chaussures, de la marche ou du pied. Ce sont des livres politiques – et je ne dis pas ça parce que c’est le moment de le dire : c’était déjà le cas à l’époque. J’étais avec une toute petite bande (nous étions trois ! Tarkos, Stéphane Bérard et moi). Je crois pouvoir dire que nous détestions le ron-ron poétique et littéraire de l’époque. Nous haïssions la restauration en cours. J’ai écrit des livres anti-printemps (des Poètes) ; du Ponge débile, c’est-à-dire encore plus désaffublé. Contre tout idéalisme ; contre les faux haïkus de Jaccottet ; contre le train-train terrible de ce qu’était déjà devenu l’Oulipo… Il y a eu et il y a encore foule de tentatives pour remplacer le mot poésie par autre chose (du « Connecter » de Jean-Christophe Bailly à la post-poésie de Jean-Marie Gleize ou à la « poésie action directe » de Christophe Hanna, etc), mais pour moi c’est mort. On ne peut plus écrire le mot poésie – trop de malentendus et trop de malentendants. Cela signifie concrètement que vous ne pouvez pas être vraiment reconnu dans ce que vous faîtes parce que ce que vous faîtes n’est pas reconnaissable – en particulier par ceux et celles que le roman passionne, qui sont souvent animés de désirs contradictoires à l’endroit de ce qui peut se passer de déroutant, dé-narrativisé ou dé-linéarisé dans la littérature contemporaine.

Quant au point de contact entre ce que je fais et le cinéma, il me semble qu’il est tout autant dans l’attention aux objets que dans le montage. La juxtaposition de fragments, le passage du coq à l’âne, les ellipses, l’écriture « à sauts et à gambades »… Ce goût pour le montage me vient, je pense, à la fois des films et du romantisme allemand aussi bien que d’un certain romantisme français tardif – Nerval, Lautréamont, Rimbaud. Les nuits d’octobre, de Nerval, qui raconte un voyage en banlieue vers 1850, est par exemple une quasi-matrice des textes écrits à partir de Tomates, dans son association de réalisme critique, de fantaisie romantique et d’autobiographie. Entendons-nous bien : je ne dis pas que mon travail n’est pas lu – particulièrement depuis que je mets de l’essai dans mon vin ; on voit mieux où je veux en venir, peut-être. Mais je crains que, pour le moment, le sort des gens qui écrivent comme ça ou qui filment comme ça (RAZ ou Guiraudie) soit de passer, comme l’a très bien formulé Christian Prigent, « de l’underground à la canonisation ».

D. : Vous avez évoqué le Surmoi littéraire qui innerve encore notre « littérature nationale », avec cette cette injonction au bien écrire, au grand style élégant, éclatant, hanté par Boileau, Buffon et Bossuet. C’est, je crois, quelque chose qui travaille pas mal le cinéma, et notamment RAZ et Guiraudie. Disons qu’aujourd’hui il y a deux voies de tracées, dont l’une avec des pneus épais : d’un côté une sorte de naturalisme linguistique pour lequel un homme du peuple parle « mochement », avec des accents gutturaux – cf toute la galerie d’handicapés linguistiques qu’on trouve chez Bruno Dumont ou Abdellatif Kechiche ; de l’autre, un refus de se plier à ce paupérisme verbal, une sortie des cadres supposés réalistes : toute la belle langue chez Guiraudie, ou ce parler très spécifique chez RAZ, ou même les remontées de Shakespeare chez Desplechin. Mais là, à l’inverse de ce que vous pointez dans le champ littéraire, la langue « travaillée » ou « déréalisée », devient une résistance contre le partage des rôles linguistiques. Comment percevez-vous ces questions de dialogisme ? Quelle résonance trouve chez vous ce travail d’écriture ?

N. Q. : Je ne suis pas sûre que le handicap linguistique soit du même ordre, ou ait les mêmes sous-entendus, chez Dumont et Kechiche. Chez Dumont, je vois plutôt ça du côté de l’idiotie sainte, non ? Ce n’est pas un naturalisme propre sur soi, pur ; il est plein d’impuretés mystiques, sainte-Thérèse crachant dans la soupe avant de l’avaler. Le langage est sans doute l’une de ces impuretés, et non la moindre ; ça fait du bien, ça écorche les oreilles. Ce sont des films gênants, mais pour plein de raisons, pas seulement parce que les acteurs parlent « mal » ou ne sont pas beaux. Peut-être que ce qui gêne tant a trait à la folie : je vois moins les acteurs de Dumont comme des gars du peuple que comme des cintrés. D’ailleurs, Dumont vient de Bailleul, l’un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France, une ville dans la ville ; des fous, il a dû en voir toute son enfance. Du soleil pour les gueux est le film le plus intersidérant que j’aie vu ! J’étais ébahie tout du long. J’ai mis du temps à comprendre, ça se télescopait, le western, le Causse, les noms bizarres, la diction, etc. Je vois à peu près à quoi correspondent ces choix de langue et de diction, un décentrage ou un déroutement (du spectateur, d’une certaine logique du cinéma), mais je ne suis pas forcément plus intéressée par ce qu’il en est de la langue parlée dans les films que par l’ensemble, l’ensemble des rapports établis entre plans, récit, lumière, jeux des acteurs, langue qu’ils parlent, manière de filmer le paysage etc : tout. C’est la somme non calculable des rapports entre tout ce qui fait un film qui me fascine – ces films où tout devrait « marcher », par exemple, et qui se pètent la gueule quand même (« artistiquement », j’entends). Quant à Guiraudie, il est probable qu’il peut se permettre ça parce qu’il a réfléchi avant à ce que c’était que vivre et travailler ensemble. Et puis voilà, je suis contente de savoir qu’existent des gens de cette génération qui ne sont pas déphasés politiquement ! C’est un miracle ! Là où j’en suis pour le moment, le travail d’écriture consiste moins à tenter « d’inventer une langue » (j’en suis incapable) ou d’apporter des soins stylistiques d’urgence à notre bon vieux patrimoine (d’autres s’en chargent), que d’établir des rapports et des circulations entre toutes les couches (matérielles, symboliques, éditoriales) d’un livre de manière à faire émerger une question, ou un problème, dans toute son acuité.

D . : Dans vos échanges avec Jean-Paul Curnier se mêlent deux questions, le peuple, la banlieue – ce qui en réalité n’en fait qu’une seule, soit l’existence problématique d’un supposé peuple des banlieues. C’est probablement l’endroit qui, aujourd’hui, cristallise le plus de fantasmes politiques, à gauche comme à droite. Signe de cela, la fiction a extrêmement investi ce territoire, alors que le documentaire presque pas (étrangement, le constat serait inverse pour la « campagne » : là, impossible de fictionner quoique ce soit, mais désir acharné d’en documenter ce qui est toujours pointé comme vestiges). Vous en avez vu, de ces « banlieues-films » (sale étiquette, il faut le dire) ? Qu’est-ce que ça vous raconte ?

N. Q. : J’en ai vus quelques-uns, et puis il se trouve que mon compagnon, Stephen Loye, travaille avec l’un de ses amis, Théo Robine-Langlois, sur les « films de banlieue », donc je jette un œil de temps à autre – car il y a pléthore. Et des merveilles anciennes quand on va sur le site de l’INA. Un court-métrage magnifique sur Don Cherry, par exemple, tourné au début des années 70 dans l’un de ces petits bois qu’il y a toujours dans certains coins de la banlieue nord (c’est celle que je connais un peu, ayant vécu mon enfance et mon adolescence à Pierrefitte puis à Montmagny, à la limite entre Seine-Saint-Denis et Val d’Oise). C’est aussi beau que Pull My Daisy, de Robert Frank et Alfred Leslie, que je cite tout le temps comme exemple de ce qu’est un bon film sur les poètes. Il y a des films très beaux qui ont été tournés pour la télévision dans les années 50/60, des documentaires, on voit ces gars, ces petits ex ou futurs délinquants, partir sur les routes à mobylette à fond en écoutant Johnny (La bécane de Bernard Bouthier) ! Ils faisaient peur ! et parlaient populo pas si loin que les mêmes, cinquante ans plus tard… Il y a ce beau film de Jean-Pierre Thorn, aussi, On n’est pas des marques de vélo… Je cherche une rupture franche entre ces jeunes banlieusards de l’après-guerre et les lascars et j’ai du mal à la repérer – elle est plutôt provoquée par des mesures comme la double peine. Sinon que l’invention et les mélanges de langues sont aujourd’hui proprement sidérants – entre le verlan, les bouts de louchebem, d’arabe, de gitan, d’anglais…

Quant à la fiction « récente », De bruit et de fureur m’a beaucoup marquée, justement parce que ce n’était pas rivé à la banlieue, parce que ça s’en échappait, de manière à la fois merveilleuse et terrible. J’ai un bon souvenir de Petits frères, de Jacques Doillon, aussi. J’ai vécu en banlieue dans les années 70/80, j’en suis partie en 86. Je ne pensais qu’à me tirer. Il faisait froid, il faisait humide, il faisait gris, c’était un désert. J’habitais à 10 kilomètres de Paris mais je passais mon temps en bus et en métro pour aller y voir des films et des expos. Tu ne peux résister à cette vie que si tu as des potes, que si tu t’entends avec ta ou tes famille(s) ; bref, que s’il y a une possibilité de vie commune. En banlieue, on attend. On fait la queue à la Poste, on fait la queue à la préfecture, on attend le bus, on attend le RER – cette ligne A vers Cergy, la plus horrible que j’ai connue, de quoi commettre des assassinats (je le raconte dans Les années 10) ! C’est ce que montre Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe ? : des gars qui attendent ; et qui en appellent d’autres, qui attendent eux aussi, mais de l’autre côté de la Méditerranée (Bled Number One). C’est pour ça qu’on peut trouver des guetteurs sans problèmes : tout le monde est tellement habitué à attendre.

Vu ce qui se passe, la machine à fantasmer n’est pas prête de s’arrêter. Je crois qu’on a besoin de films non-didactiques, non-pédagogiques, pas sur la banlieue… je ne sais pas… un film où Kamel-la France rencontrerait Djema Gaouda Lon, ils camperaient avec leurs troupeaux dans la gare du RER à Cergy, ils échangeraient du lait contre des barrettes de shit, ils liraient Achille Mbembe en attendant les cars de CRS – il y a tellement de possibilités !

Images : Carnet de notes pour une Orestie africaine (Pier Paolo Pasolini, 1970) / Bled Number One (Rabah Ameur-Zaïmeche, 2006) - Du soleil pour les gueux (Alain Guiraudie, 2001) / Histoire de Judas (Rabah Ameur-Zaïmeche, 2015) - Ma 6-T va crack-er, Jean-François Richet, 1997) / Carnet de notes pour une Orestie africaine.