Les singularités universelles

L'œuvre transgenre de João Pedro Rodrigues

I. Le devenir-animal et le monde post-humain

En 2000, après deux documentaires sur l’immigration portugaise en France (Esta é a minha casa, 1997, et Viagem à Expo, 1998) João Pedro Rodrigues fait son entrée sur la scène cinématographique mondiale avec O Fantasma. Le film est accueilli, par les rares qui savent le voir, comme l’héritier des grands poèmes cinématographiques sur le désir masculin homosexuel qui ont fait éclater les normes de représentation du sexe et du corps, comme le dernier maillon queer de cette lignée pédé, violente et baroque que forment Fireworks de Kenneth Anger (1947), Un chant d’amour de Jean Genet (1950), Weisse Reise de Werner Schroeter (1980), Querelle de Rainer Werner Fassbinder (1982) ou Mala Noche de Gus Van Sant (1985).

O fantasma raconte l’obsession érotique de Sergio, un jeune éboueur bisexuel, pour un motard habitant un petit pavillon dont il a vidé le garage dans l’exercice de ses fonctions, y récupérant une foule de fétiches. Cette passion se nourrit moins de la différence sociale que d’une différence de vitesse – la lenteur des traversées nocturnes en camion-poubelle conduit Sergio à fantasmer la puissance de la belle Suzuki – et a moins pour objet le corps du motard que les atours de ses activités – le cuir et le métal, donc, mais aussi le lycra du slip de bain qu’il porte à son club de natation. Ce fétichisme de la vitesse et de la chose, de la nuit et de l’ordure, du lisse et du brillant va peu à peu mettre Sergio hors de lui-même et recomposer autour de lui un monde nouveau, animal et violent : c’est le monde pulsionnel de la lumière lunaire, le monde olfactif et tactile de la nuit, monde des insectes rampants et des chiens hurlant à la mort. Cette réinvention d’un monde est le corolaire d’un basculement éthologique : Sergio finira errant dans une grande décharge boueuse, en combinaison intégrale de latex, animal fantastique d’une apocalypse post-humaine.

Après ce coup d’éclat inaugural, l’œuvre de João Pedro Rodrigues a alterné entre des variations expérimentales explorant le monde post-humain du finale d’O Fantasma et la poursuite dans deux longs-métrages d’une poétique de la transformation des corps humains.

Rodrigues a réalisé une série de courts-métrages, la plupart cosignée avec son compagnon João Rui Guerra da Mata, qui semblent prendre acte de la déshumanisation de Sergio et se situer après cette apocalypse figurative où s’acheminait O Fantasma, dans cet univers spectral déserté par l’homme. Les mutations y ont toujours déjà eu lieu. Cette collaboration est un grand laboratoire formel qui s’affranchit des frontières entre cinéma documentaire, film de genre et vidéo d’art contemporain, un ensemble d’esquisses expérimentales et hybrides peuplées de créatures chimériques et dépeuplées par l’humain, devenu au mieux un simple figurant. Dans Aube rouge (Alvorada Vermelha, 2011) des sirènes apparaissent dans les bassins d’un marché au poisson de Macao, faisant plonger le documentaire dans le merveilleux. Dans Mahjong (2013), polar vocal où toute silhouette humaine a disparu, une armée de mannequins de cire tient lieu de seule présence humaine tandis que les pelouses abritent d’étranges oiseaux en plastiques tournoyant sur eux-mêmes à hauteur d’herbe. Dans Matin de la Saint-Antoine (Manhã de San António, 2012) l’ivresse et la fatigue ont transformé les fêtards en zombies qui traversent la ville au ralenti, somnambules aveugles au monde alentour jusqu’à se noyer dans les fontaines publiques. Ces recherches ont abouti à un long-métrage coréalisé par Rodrigues et Guerra da Mata, La dernière fois que j’ai vu Macao (A última vez que vi Macau, 2013) où les deux hommes sont les narrateurs d’un polar fantastique qui est aussi une autofiction (Guerra da Mata, qui est le protagoniste-narrateur du film sous son propre nom, a passé son enfance dans l’ancienne colonie portugaise). Sur des images documentaires du port chinois peuplé de chiens errants, le film des voix crée une fiction policière autour d’un personnage de transsexuelle, dont nous ne verrons, après un prologue musical, que les bas, le talon aiguille et la perruque – tandis que le héros enquêteur n’est présent à l’écran que comme corps morcelé et sans visage. Inquiétée par la mafia chinoise, l’amie transsexuelle du narrateur sera transformée en animal par « la secte du Zodiaque » ou « secte des hommes-chiens », l’année même que le bouddhisme aurait décrété celle de « l’anéantissement de la race humaine ».

Vidéaste-plasticien de la disparition de l’homme, Rodrigues demeure un grand cinéaste de l’incarnation grâce aux deux-longs métrages qu’il a signé seul à la suite d’O Fantasma. Ces deux films remettent en jeu l’idée de devenir et forment avec O Fantasma le cœur de l’œuvre, une grande trilogie de la passion des chairs et de l’altération des corps. Odete, en 2005, raconte l’obsession d’une jeune femme désireuse d’enfanter pour son voisin homosexuel décédé, dont elle se croit enceinte. Elle voit son ventre enfler puis, une fois la grossesse nerveuse diagnostiquée, elle décide de ressembler au mort pour séduire son amant endeuillé en lui apparaissant comme son fantôme. Mourir comme un homme (Morrer como um homem, 2010), son chef-d’œuvre, raconte la fin de vie difficile d’une vedette de cabaret vieillissante, Tonia, transsexuelle qui n’ose pas franchir le pas de la vaginoplastie que lui réclame son jeune amant, un toxicomane soi-disant hétérosexuel. Elle mourra d’une ancienne greffe de poitrine réalisée dans la clandestinité, par manque d’argent et faute de reconnaissance institutionnelle des pratiques chirurgicales de transsexualité.

II. Vers des rivages mineurs – Queer is the new fantastic

Au fond, le cinéma de João Pedro Rodrigues ne pose qu’une seule question : le devenir peut-il permettre d’échapper au drame métaphysique d’être ce qu’on l’est – à cette assignation tragique à n’être jamais que soi-même ? Ses trois longs-métrages cherchent la ligne de partage qui sépare la grande puissance vitale de nos devenirs-animaux, de nos devenirs-imperceptibles, de nos devenirs-transgenres, de la logique funèbre qui préside aux transformations définitives, aux imitations solidifiées. Les personnages de ses films sont pris entre une ligne de vie et une ligne de mort, une puissance créatrice et pulsionnelle de l’invention de son corps et le basculement pathologique, schizophrénique d’être réellement devenu un autre que soi.

Cette ligne de partage en rencontre une autre. Il y a toujours au moins deux films qui cohabitent dans chacun des trois premiers longs-métrages du jeune cinéaste lisboète.

D’un côté, un grand drame européen, chrétien, le drame de la chair sans solution face à l’incommensurabilité de son désir, d’une âme trop incarnée pour sa quête d’absolu, écrasée par l’absence d’horizon entre un ciel bouché de lourds nuages et une terre recouverte de l’épaisse boue du monde. L’influence du hiératisme de Dreyer et de Bresson y est palpable, comme chez nombres d’auteurs contemporains qui reprennent aux deux maîtres chrétiens une physique intensive du plan (cadres coupants, gestualité raide, corps tendu et morcelé, visage fermé) tout en corsant leurs histoires de foi ébranlée et d’amours frustrées d’une nouvelle torture pour des chairs trop humaines : une soif inextinguible de transgression, de crime et de souillure. De différentes manières, Bruno Dumont, Carlos Reygadas, Sergueï Loznitsa, Pavel Pawlikowski avec Ida, Cristian Mungiu avec Au-delà des collines, Lars Von Trier depuis Breaking the Waves répondent à ce programme. Chez Rodrigues, le bressonisme passe par le refus presque systématique du plan large, auquel il préfère une invention de l’espace par « petits morceaux déconnectés[11][11] Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que l’acte de création ? » (1987) in Deux régimes de fou, Les Éditions de Minuit, 2003, p. 294. », liés par le jeu des mains et des regards, et l’emploi de gros plans peuplés du hors-champ des bruits alentours, de préférence violents : chiens qui aboient, trains, voitures ou avions qui strient l’espace sonore, tôle qui se froisse.

Mais d’un autre côté, ce grand drame d’auteur européen est toujours minoré par l’intrusion d’une imagerie étrangère à sa solennité hiératique. C’est en cela que Dumont ou Reygadas sont les faux frères du cinéma de Rodrigues : quand ceux-là observent avec la même solennité surplombante les incessants revirements de leurs personnages entre « l’animalité et la grâce[22][22] Je reprends l’expression à un livre de Maryline Alligier, Bruno Dumont. L’animalité et la grâce, Rouge Profond, 2012. Je pense par exemple à Bruno Dumont qui filme le prophète criminel de Hors Satan alterner tout au long du film entre commettre des crimes et accomplir des miracles, ou à Carlos Reygadas qui montre dans Batalla en el cielo Marcos, corps obèse et luisant, visage ahuri de lubricité, momentanément touché par la grâce à la fin de chaque rapport sexuel, filmé pourtant dans sa crudité la plus radicale, par l’envolée aérienne d’une musique religieuse ou l’élévation de son regard pensif vers une petite reproduction d’un Christ mort. », dans un petit théâtre de la cruauté, Rodrigues décrit un destin romanesque, un devenir minoritaire auquel il accorde toute sa croyance jusqu’à laisser son film être emporté vers des rivages mineurs. La singularité de son geste cinématographique, c’est d’accepter de plier son film à la transformation de son personnage, jusqu’à ce que la mutation engagée par la fiction sur le corps mis en scène entraine avec elle la mutation formelle du film, qui s’ouvre alors à des genres mineurs, comme par contamination : le film pornographique, le film fantastique, le mélodrame, la série B ou Z, l’imagerie SM, gothique ou sulpicienne.

O Fantasma commence ainsi comme un grand drame de la chair désirante. Les premiers plans, aux cadres coupants, aux durées intensives et aux clairs-obscurs inquiétants, installent la présence d’un corps de désir, incarnent sa soif inextinguible de stupre, laissant pressentir un abîme sans fond. Dans l’une des premières scènes, Sergio jouait à imiter un chien, comme on joue à être un autre dans les films de Jacques Rivette ou de Paul Vecchiali, de même que le jeune héros de Parabens (1997), le premier court-métrage de Rodrigues, jouait encore à imiter un chat, dans l’euphorie matinale d’une nuit de sexe passée avec un nouvel amant. Mais Sergio ne joue pas très longtemps : menotté par un flic de film porno, dépossédé de l’usage de ses mains, il fait de sa bouche l’organe de la préhension et de l’odorat l’organe de l’identification. Il hume et il lèche ce qui l’entoure : des corps, des choses, des ordures. Il pisse sur le lit de sa proie pour marquer son territoire. Son dos se courbe, sa démarche gagne en vitesse, son manteau vole au vent, il est devenu un chien et un oiseau, un super-héros sans pouvoir malgré sa cape, mais d’une pleine puissance sexuelle. Débarrassé de ses menottes, il se vêt d’une combinaison de latex intégrale qui est comme l’emphase de sa passion pour les speedos. Cette combinaison connaît trois temps dans le film. C’était une tenue SM, celle qu’il utilisait pour sodomiser un corps menotté dans la scène d’ouverture du film, prolepse saisissante ; c’est un camouflage de feuilleton policier, celui de l’Irma Vep des Vampires de Feuillade, celui avec lequel il kidnappe le motard qui l’obsède, avant de l’abandonner sur le bitume ; ça finit par devenir un déguisement de film fantastique, la nouvelle peau d’un corps mutant, dans le finale du film. Le corps sans visage n’est plus qu’une peau lisse et tendue, avec deux trous pour les yeux, une ouverture pour la bouche, une fente pour le sexe et pour les fesses, une surface close, trouée seulement pour la perception, la manducation, la défécation et la fornication : « ça respire, ça chauffe, ça mange. Ça chie, ça baise[33][33] Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Les Éditions de Minuit, 1972/1973, p. 7. ». « Bande libidinale moebienne », « corps utopique » et « sans organe[44][44] Je me réfère ici à trois utopies libidinales poststructuralistes, respectivement : Jean François Lyotard, Économie libidinale, Les Éditions de Minuit, 1974 ; Michel Foucault, « Le corps utopique » (1966) in Le corps utopique suivi de Les hétérotopies, Lignes, 2009 ; Gilles Deleuze et Félix Guattari, ibid. et Mille Plateaux, Les Éditions de Minuit, 1980. », Sergio est une ligne abstraite de désir, sa surface sans accroche, pure jusqu’au monstrueux. Corps grotesque et sublime, rat et cafard, fantôme de la grande santé. La décharge finale est le lieu indistinct d’une catabase et d’une apothéose, c’est un monde de science-fiction, un univers abstrait et épuré de série B, qui évoque les dystopies de Most dangerous man alive d’Allan Dwan[55][55] Entretien avec Yann Gonzales, « Irma Dep », sur Chronicar’t.com, publié le 24/01/01, consulté le 29/11/16. , de The last man on Earth d’Ulbano Ragona et Sidney Salkow ou du Soleil vert de Richard Fleisher. Dans le dernier plan s’ouvre une pure ligne de fuite, de vie ou bien de mort : dans une petite réserve sombre, le nouveau corps post-humain ouvre une porte, crée une petite brèche dans l’image, un horizon, et s’échappe de ce cadre trop composé, s’évade d’un drame qu’il a fait sortir de ses gonds.

Odete radicalise cette tension entre la solennité d’un drame et l’impureté d’un genre mineur en faisant de la coprésence de deux films en son sein son enjeu fictionnel. D’un côté, un drame du deuil impossible : Rui ne peut oublier la mort de Pedro, son amant. Il songe au suicide, couche sans joie avec des amants de passage, toujours obsédé par l’image du défunt. De l’autre, un film gothique, un mélodrame fantastique et baroque, qui ne fait l’économie ni de ritournelles mélancoliques, ni de zooms expressifs, ni de grands mouvements de caméra hollywoodiens pour décrire la folie d’amour d’Odete qui se croit enceinte du mort, qu’elle ne connaissait pas, puis voudra devenir son fantôme. Les deux films sont d’abord séparés par un montage alterné, avant que le mélodrame d’Odete n’aspire le drame de Rui vers lui comme par vampirisation. Mais le mélodrame a toujours déjà contaminé le drame, dès son abord : dans le prologue, le dernier au revoir des amants avant l’accident de voiture fatal avait donné lieu à un baiser en très gros plans, puis la découverte du cadavre de Pedro avait été arrosée d’une pluie torrentielle de convention. L’enjeu fictionnel du film, c’est le combat entre la légitimité d’un drame et la déraison d’un mélodrame, la lutte entre la chair triste de Rui et le corps fou d’Odete. Rui refuse à Odete sa tentative de lui voler son deuil, de lui usurper le rôle d’héroïne de l’histoire. Odete joue d’abord de l’illégitimité des amours homosexuelles pour prendre la place de Rui, veuf sans autre titre de mariage qu’un anneau symbolique pour faire valoir sa peine[66][66] Le mariage homosexuel n’est devenu légal au Portugal qu’en mai 2010, cinq après la sortir du film.. Elle se fait ainsi passer pour la bru endeuillée et la porteuse de son petit-fils auprès de la mère de Pedro. Mais quand le mensonge de son ventre seulement gonflé de fantasme est découvert, elle n’a d’autre choix que de devenir plus minoritaire que Rui lui-même. Pour aspirer le jeune homme dans son mélodrame délirant, Odete rejoue la scène de leur première rencontre, travestie en Pedro, cheveux courts et maillot rayé. Pour faire en sorte que son désir croise celui de l’endeuillé, incapable de dépasser sa perte, la drama queen schizo a travaillé à devenir minoritaire, par une transformation dont le caractère transgenre est comme éclipsé par la transgression de la limite qui sépare les vivants et les morts. Deleuze disait des mélodrames de Minelli qu’ils naissaient du rêve d’une jeune fille, cette « terrible dévorante » qui aspirait autrui dans son rêve[77][77] Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que l’acte de création », art. cit., p. 297. . Odete, elle, aspire Rui dans son cauchemar, dans son délire d’amour, d’enfant et de larmes, jusqu’à mimer une sodomie sur lui, dans le dernier plan du film, sous le regard invisible du vrai spectre, présent mais écarté, oublié sous les spirales du faux. Le fantôme de Pedro est le spectateur du phallus symbolique d’Odete, le corps qui scelle l’impossible rencontre des deux films. Mais cette apparition qui borde cette recréation de soi aux confins du mensonge, de la folie et de la performance est aussi ce qui vient dépasser le queer dans le fantastique et signifier l’inclusion de la sphère baroque des transformations corporelles dans le monde irréel de toutes les transgressions, ce monde magique de la non-séparation.

Avec Mourir comme un homme, enfin, João Pedro Rodrigues complexifie encore cette poétique de la mutation en mettant en regard des questions de genre filmique et de genre sexuel autour de la figure de la greffe. Le drame a pour objet la vaginoplastie prévue mais redoutée par Tonia, déchirée entre son désir de satisfaire son amant hétérosexuel et sa peur de trahir ceux qui lui ont donné son corps d’homme : sa mère et Dieu. Le générique de début défile sur un gros plan montrant le petit pliage en papier avec lequel un chirurgien explique à Tonia comment on transforme un pénis en vagin. Il fait suite à un long prologue de film de guerre autour d’un exercice militaire dans une forêt nocturne lors duquel deux soldats s’échappent de leur régiment pour faire l’amour contre un arbre. Ils tombent ensuite sur une maison isolée, où deux travestis chantent autour d’un piano. L’un des deux soldats sort son fusil et s’apprête à tuer le couple. L’autre l’en empêche. Le premier accuse l’autre de défendre des copines de son père, l’autre l’abat aussitôt. Le statut fictionnel de ce prologue est complexe. D’un côté, il se rattache au récit qui va suivre par ses personnages : le soldat meurtrier est Zé Maria, le fils qu’a eu Tonia dans sa jeunesse, et qui réapparaîtra fugacement au cours du drame. Mais surtout Tonia rencontrera ce couple de travestis lors d’une étrange excursion avec son amant Rosario, qui rompt le cours du drame et précipite sa fin – on la retrouvera ensuite hospitalisée à cause du rejet d’une greffe de poitrine. La forêt de ces travestis burlesques sera le lieu d’un conte, où les protagonistes iront chasser un animal imaginaire, le dahu, avant d’assister à l’apparition d’une lune géante qui colore de rouge le monde et fait entendre aux promeneurs émus une chanson sur le calvaire interprétée par une voix androgyne. Le film de guerre et le conte sont comme deux greffes tentées sur le drame d’une greffe rejetée. C’est la bordure mythique et psychique du récit, là où se joue la violence et le merveilleux de la transformation physique, qui est la réinvention de soi comme une chimère, comme un être imaginaire, mais aussi une violence exercée contre la chair, contre la religion, contre l’institution – une guérilla sociale.

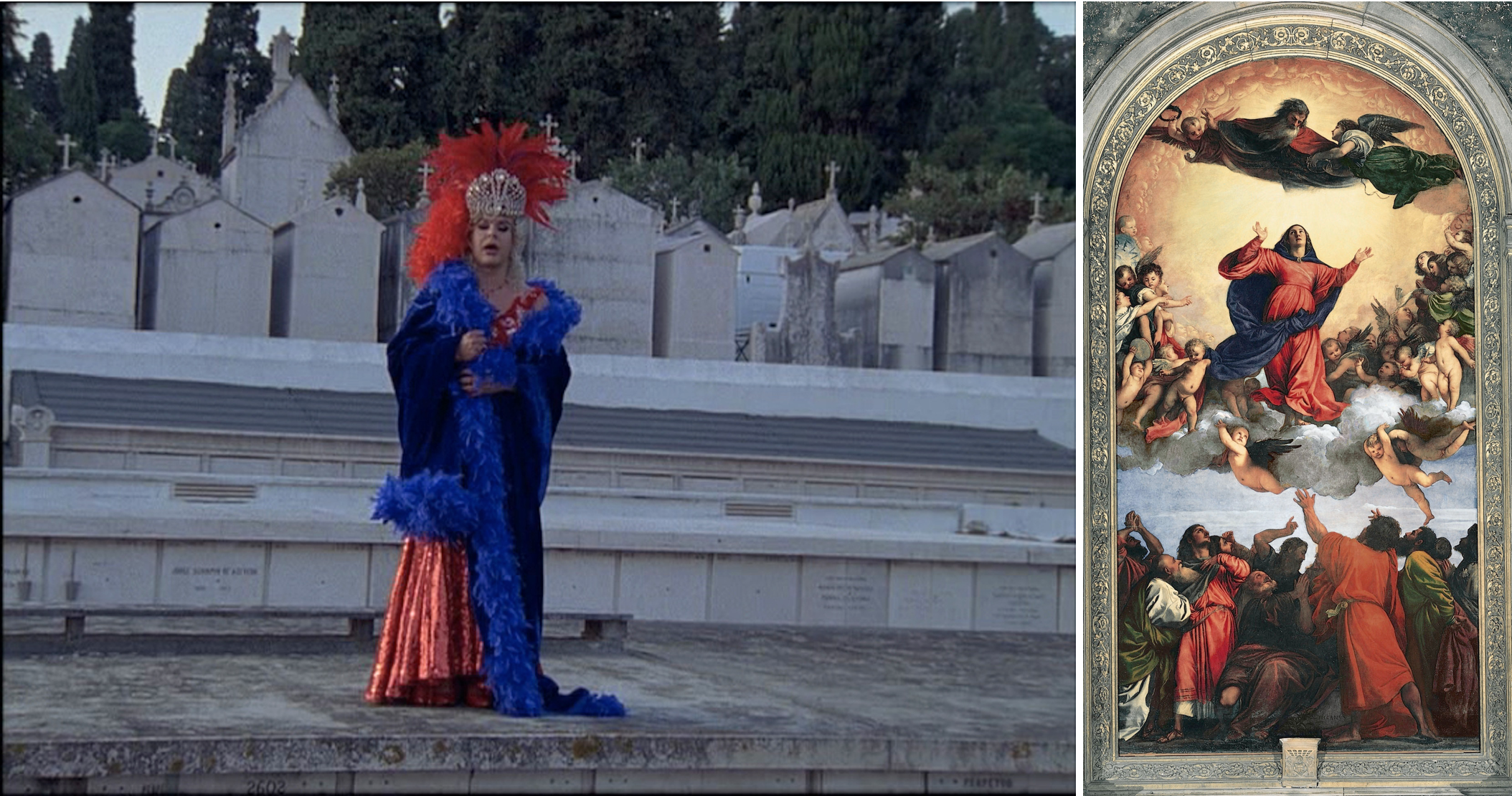

Mais le drame même, en dehors de cette bordure spatiale et générique constituée par la forêt, est minoré par l’intrusion d’une imagerie sulpicienne. Le film campe Tonia comme une dévote entourée d’icônes kitchs et de petites statuettes de la Vierge dans des boules à neige achetées à Fatima, la Lourdes portugaise. Cette foi soutient le dilemme moral d’une vaginoplastie que Tonia considère comme sacrilège, mais est aussi le relai fictionnel du pari figuratif de faire de Tonia une nouvelle Vierge et de son amant, le bien nommé Rosario, un nouveau Christ. Une scène où Tonia en robe rouge de scène, le retrouve un soir, après le cabaret, étendu sur l’asphalte, en pleine overdose, corps blême sous la lune, apposé à une grande ombre murale, rejoue une piéta. La remise en scène de ce genre pictural, naturalisé dans une situation fictionnelle contemporaine, est classique du grand drame cinématographique européen, modelé par l’imaginaire chrétien : elle a ses sources chez Poudovkine (La Mère), Rossellini (Paisa, Rome Ville ouverte) et Paradjanov (Les chevaux de feu) et côtoie des variations contemporaines (Le Parrain III de Coppola, À tombeaux ouverts de Scorsese, Mère et fils de Sokourov ou, hors de l’Europe, Batalla en el cielo de Reygadas ou le justement nommé Pieta de Kim Ki-duk). Elle trouve une portée politique nouvelle chez Rodrigues, où elle a pour fonction de figurer la troublante similitude entre une minorité et un canon, entre une forme sociale d’anormalité et une norme morale et esthétique, de poser l’équivalence de deux drames charnels et affirmer l’égale dignité des souffrances d’un transsexuel et de la Vierge, afin de révéler la noblesse de corps et de destins que la société en général et l’Église en particulier a désignés comme ignobles ou monstrueux. Mais le geste sublime du film est de dépasser ce hiératisme iconologique et d’offrir à Tonia, le jour de son enterrement, la grâce d’être enfin la Vierge qu’elle veut être : une Vierge de cabaret et d’icône à deux sous. Dans son plus beau costume de scène, une robe rouge et bleu, Tonia trône au-dessus des urnes funéraires tandis qu’en bas on enterre son corps habillé d’un costume d’homme et celui de son amant. Ce dernier plan est un tableau vivant inspiré de L’Assomption du Titien, comme Rodrigues me l’avait confié, une composition à la fois absolument sublime et absolument camp, par-delà toute mesure, tout bon goût, un spectacle de travestis qui aurait dépassé les limites de la scène et de la mort pour envahir le monde de son chant pathétique. La sidération provoquée par le plan est d’autant plus grande qu’on n’avait jamais vu Tonia sur scène tout le film durant. Mais déjà O Fantasma avait sorti des backrooms un fétichiste SM pour lui donner un monde accordé à ses désirs – une décharge géante, nocturne et apocalyptique, un paradisiaque enfer de masochiste. C’est le mouvement singulier de l’œuvre de Rodrigues, cinéaste réaliste, bressonien, « bazinien », et imagier queer, que d’extraire les performances sexuelles ou corporelles de leur petit théâtre pour les placer sur la scène infinie du monde.

III. Les singularités corporelles queer face à la chair universelle

Si l’on devait situer João Pedro Rodrigues dans le paysage cinématographique contemporain, plutôt que de le comparer à Dumont ou Reygadas, il faudrait le rapprocher de trois grands auteurs formalistes et antihumanistes chez qui la description d’une corporéité hybride est inséparable d’une radicalité formelle, le grand cycle des métamorphoses qu’ils décrivent nécessitant l’invention plastique d’un nouveau rapport entre les êtres, les espaces et les temps – la création d’un monde futuriste, fantastique. Ce sont le canadien David Cronenberg, le taiwanais Tsai Ming-liang et le thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, que Rodrigues cite volontiers en entretien comme ses pairs de cinéma. L’entrelacement d’une mutation corporelle et d’un virement générique entamé par Rodrigues dès O Fantasma trouve ainsi des échos dans certaines de leurs inventions poétiques. Il suffit de penser, chez Weerasethakul, à la transformation d’un des deux amants en tigre dans Tropical Malady, métamorphose qui coupe le film en deux et plonge brutalement la romance amoureuse dans la jungle d’un film de chasse fantastique, ou encore à l’emploi de différents styles archétypaux accordés à une forme de réincarnation pour raconter le grand cycle de métempsychoses d’Oncle Boonmee ; chez Tsai Ming-liang, dans The Hole, à la manière dont le film agrège à une fable d’anticipation sur une épidémie qui décuple l’habituel devenir-cafard de ses personnages des morceaux de comédies musicales, pastilles kitsch où la romance impossible du film est chantée sur des airs de variété taïwanaise ; chez Cronenberg, dans Crash, à la manière dont la science-fiction s’efface devant la littéralité érotique du film et sa brutalité gore, le désir pour le métal et la vitesse ayant comme corollaire la transformation de corps abimés, mutilés, transplantés.

La différence entre Rodrigues et ces cinéastes, c’est le deuil de la chair chrétienne qui hante les films du portugais – quand Weerasethakul et Tsai héritent du détachement corporel de la tradition bouddhiste et quand Cronenberg, lui, n’a cessé de thématiser la venue d’une nouvelle religion, d’une nouvelle chair[88][88] « Long live the New Flesh » est le mot d’ordre de Vidéodrome.. La ligne de partage qui divise en deux les corps et les films est aussi celle qui sépare notre propre croyance dans la vérité de notre chair de notre espoir dans notre pouvoir de créer nous-mêmes notre corps. Si le cinéma de Rodrigues est un cinéma transgenre, il n’en est pas pour autant une apologie de la performance : les drames transgenres de Rodrigues ne sont pas l’équivalent tragique des comédies queer de Gregg Araki ou des « pornoqueer[99][99] L’expression est de Marie-Hélène Bourcier dans « Ceci n’est pas une pipe. Bruce LaBruce pornoqueer » in Queer Zones. Politique des identités sexuelles et des savoirs, Éditions Amsterdam, 2006. » de Bruce LaBruce. C’est un cinéma de l’inquiétude queer, qui cherche aussi ce qui résiste à nos devenirs, ce qui s’oublie et ce qui se conserve dans nos transformations.

Ainsi en est-il du dilemme de Tonia dans Mourir comme un homme. Lors du générique en gros plan sur l’origami péno-vaginal, le chirurgien utilise un langage glaçant d’objectivité médicale, qui s’autorise pourtant cette métaphore charcutière : « On fait une incision dans le pénis, comme avec les saucisses ». Tonia retrouve ensuite une amie transsexuelle, Irène, déjà opérée, dans une serre, et lui dit regretter que son médecin « parle du changement de sexe comme si c’était de la boucherie. Que Dieu lui pardonne (…) Je ne suis pas de la viande qu’on charcute. ». En amplifiant ainsi la métaphore bouchère du médecin, Tonia fait remonter à notre mémoire une scène marquante dans un abattoir d’un autre grand drame sur la transsexualité, L’année des treize lunes de Rainer Werner Fassbinder, référence avouée de Rodrigues. Puis elle confie à son amie ses remords religieux : « J’ai l’impression de préparer un crime », un sacrilège : « Dieu m’a faite comme ça ». Quand Irène lui propose une variété de fleurs tachetées, pour la consoler, Tonia les refuse sous prétexte qu’« elles sortent d’un laboratoire ». Ces fleurs artificiellement créées par la botanique sont le miroir de son corps de femme façonné par la médecine, par les hormones et la chirurgie.

Les corps n’échappent pas si facilement aux modèles offerts par la tradition chrétienne – cette anthropologie d’une chair modelée par Dieu et partagée par le Christ[1010][1010] Sur l’anthropologie chrétienne de la chair, voir Michel Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Les Éditions du Seuil, 2000, Jérôme Alexandre, Une chair pour la gloire : l’anthropologie réaliste et mystique de Tertullien, Beauchesne, 2001 et Emmanuel Falque, Dieu, la chair et l’autre. D’Irénée à Duns Scot, PUF, 2011.. Odete est tout autant que Tonia une nouvelle Vierge. Sa grossesse nerveuse commence une nuit d’orage, alors qu’un vent violent vient ouvrir sa fenêtre, écarter les rideaux et figurer une immaculée conception. Odete veut la maternité et le deuil, être une vierge à l’enfant et une mater dolorosa. C’est l’échec de ce projet, le dégonflement de sa grossesse qui l’amène à se travestir.

Une figure court de film en film, dès le court-métrage de 1997, Parabens, qui est l’indice de cette résistance de la chair chrétienne à ces devenirs transgenres : le baiser sur la plaie. Georges Didi-Huberman a établi cette « formule de pathos » qui court dans l’imaginaire chrétien, de l’incrédulité de Saint Thomas jusqu’au baiser ensanglanté à une prostituée qui se dit Dieu, dans Madame Edwarda de Georges Bataille, en passant par le baiser de Catherine de Sienne sur le stigmate de la côte du Christ quand il lui apparut et par le baiser de Saint François au lépreux[1111][1111] Georges Didi-Huberman, L’image ouverte, Paris, Gallimard, 2007, pp. 336-337.. Dans Parabens, c’est un baiser sur un doigt coupé. Dans O Fantasma, c’est une collègue qui mord au sang la lèvre de Sergio qui essayait de lui voler un baiser. Dans Odete, c’est le dernier baiser de Rui à Pedro accidenté avant que celui-ci ne crache tout son sang, puis c’est Odete qui embrasse le cadavre de Pedro sur les lèvres, lors de la veillée funéraire, avant de lui voler sa bague de fiançailles avec sa bouche, par une fellation digitale post-mortem. C’est, dans l’un des plus beaux plans de l’œuvre, après un faux-raccord qui figure l’entrée dans l’intériorité des chairs et avant un regard troublé vers la caméra, le baiser de Tonia à une jeune collègue, sa rivale au cabaret, qui s’est blessée avec le zip de sa robe. Ces baisers, qui surgissaient dans ces trois films comme autant d’événements figuraux déchirant de leur intensité le régime habituel de la représentation, ont acquis un nouveau statut dans L’Ornithologue, par leur multiplication, par leur aspect parodique (le baiser des Chinoises) et volontiers blasphématoire (le gros plan du doigt qui pénètre la plaie de Thomas dans une esthétique de parodie porno d’un film gore). João Pedro Rodrigues semble s’être avancé sur la voie d’un baroque plus affirmé : ce n’est plus l’intériorité d’une chair qui est soumise à transformation sous la pression d’une image fantasmatique, mais ce sont les images qui entrent dans un régime de reprise et de variations, faisant du film lui-même le corps d’une métamorphose merveilleuse.

Toutefois, dès Parabens et jusqu’à L’Ornithologue, le baiser ensanglanté rejoue chaque fois l’idéal d’une communion par l’eucharistie sacrilège de ces corps damnés, souffrant de l’abime sans fond de leur désir. L’utopie queer des transformations corporelle plie, de façon aussi soudaine qu’éphémère, face à l’irruption, figurale et sanguinolente, de l’utopie chrétienne d’une chair unique, ce grand corps mystique du Christ dont chacun d’entre nous ne serait qu’un membre. Un corps créé par soi et isolé par le désir, un corps singulier et solitaire, tout à coup mélancolique de cette solitude, s’ouvre à la chair d’un semblable, s’absorbe dans cette chair commune, cette chair universelle de ceux qui vivent, aiment et souffrent, telle que le proclame un catholicisme pourtant si excluant. Mais cette bascule peut se lire autrement, comme un acte de réappropriation de la culture noble par les destins minoritaires. De la chair et de l’iconographie chrétiennes, João Pedro Rodrigues ne retient que l’étrangeté : la monstruosité déjà queer, tout compte fait, d’une vierge enceinte, dont le corps glorieux meurt en une apothéose spectaculaire, en reine iconique, et la martyrologie déjà gore et SM de toutes ces chairs qui saignent, s’ouvrent et s’embrassent.

Sauf mention contraire, toutes les images proviennent de films de João Pedro Rodrigues : O Fantasma (2000) / Aube rouge (João Pedro Rodrigues et João Rui Guerra da Mata, 2011) - Mahjong (João Pedro Rodrigues et João Rui Guerra da Mata, 2013) / O Fantasma / Odete (2005) / Rome ville ouverte (Roberto Rossellini, 1945) - Paisa (Roberto Rossellini, 1946) - Mourir comme un homme (2009) / Mourir comme un homme - L'Assomption de la Vierge (Titien, 1516-18) / Odete et Mourir comme un homme.