120 battements par minute, Robin Campillo

Décomptes

D’un titre aussi cardiaque, on aurait pu attendre un film excité. Mais non : s’il est obsédé par le chiffrage – la chute des lymphocytes T4 décompte le temps qu’il reste, aux personnages comme au film – 120 battements par minute rechigne à la frénésie. Son rythme est certes plus entraîné que ceux des précédents longs de Campillo : Les revenants était empreint de la léthargie que lui communiquaient ces corps sortis du tombeau et Eastern Boys avançait à l’allure de son héros ahuri, aux désirs incertains ; moins hébété, celui-ci raconte l’histoire de gens qui luttent pour accélérer la recherche d’un ralentissement (de l’épidémie, des déficiences immunitaires), et la variation de ses vitesses tient à ce jeu de barrages en forme de course avec le silence. Nul lyrisme de la combustion, donc, mais plutôt une patience pédagogue : 120 battements est un film explicatif, et doublement – il narre un combat pour la prévention, pour que les choses soient dites avec une clarté à la mesure du danger, et, à la manière d’une leçon sans sermon, il expose les procédures et stratégies qui ont fait la singularité d’Act-Up. Son sujet aurait pu inviter à un traitement épique, et il est vrai qu’il n’est pas complètement étranger à cette veine. Mais le cinéaste et Philippe Mangeot, son co-scénariste, semblent avoir davantage penché pour un didactisme sans détour, proche de celui de Laurent Cantet (vieux camarade de Campillo). Au lieu de se poser en anciens combattants, ils ont admis le legs des survivants, de ceux qui ont un temps vécu dans la certitude de leur mort prochaine, qui ne sont pas complètement revenus d’en revenir et qui aujourd’hui interrogent cet hier privé de lendemains (d’où peut-être l’ancrage du film juste avant la diffusion des trithérapies). Ce qu’ils interrogent, c’est la transmission, et moins du virus que de l’information et du combat.

120 battements est donc un film « éducatif » (mais nullement scolaire), dont les dialogues ne rougissent pas devant les procédés les plus ouvertement pédagogues. La deuxième scène commence par un plan sur un membre d’Act-Up initiant des nouveaux venus au fonctionnement des réunions, filmé d’une façon telle que l’exposé ressemble à un cours à destination des spectateurs, et, par la suite, le film enchaîne les séquences dans lesquelles action et informations se confondent (les AG bien sûr, mais aussi les réunions restreintes ou les actions du type sensibilisation des lycéens). Dans un panorama français hystérisant volontiers les échanges, rares sont les paroliers osant une communication aussi directe, qu’on observait déjà dans les séances du conseil municipal des Revenants ou dans les propos de l’éraste d’Eastern Boys. De même, rares sont les films qui ne mettent en scène que des héros au pluriel et construisent leur intrigue sur un va-et-vient entre le groupe et le couple. L’individu en est exclu, et Campillo évite autant que possible les plans qui ne sont habités que par une seule personne. Cadrer, pour lui, c’est associer, parce que les subjectivités sont toujours relationnelles, d’autant plus dans le cas d’un groupe grâce auquel la douleur de chacun est devenu le creuset d’une puissance collective (en ce sens, la veillée funèbre autour du corps de Sean tient presque lieu de manifeste politique). Campillo est un excellent chorégraphe de groupe, et, de ce point de vue, 120 battements représente une évolution par rapport aux films antérieurs. Ceux-là alternaient entre les échelles élargies (la première scène de chacun d’eux, par exemple) et les gros plans filmés avec des grands angles, qui prenaient soin d’ouvrir le champ pour ne pas trop isoler les figures. 120 battements n’utilise que très peu les plans d’ensemble, même pendant les AG ou les manifs ; il préfère se maintenir à un niveau intermédiaire permettant à la fois de scruter la peau et d’amalgamer des êtres qu’il vaccine contre la solitude, à la façon d’une coagulation esthétique. De même, le montage adoucit les coupures à force de faire glisser les plans les uns sur les autres. Ce film de guerre n’en est pas moins cousu de tendresse.

On y trouve d’autres échos des œuvres qu’il relaie. Son scénario sentimental était déjà inscrit dans la relation de soin au cœur d’Eastern Boys, dans lequel l’amour était souci davantage que sexualité – le dernier mouvement de 120 battements, fait de tous ces gestes attentifs, prolonge le secours par lequel se terminait le précédent film. Quant aux Revenants, il fabulait le double drame d’une survie imprévue et d’une hospitalité délicate : ces personnages étaient à la fois ceux qui avaient échappé à une hécatombe pourtant certaine et ceux qui, réfugiés (Sangatte était déjà là), étaient relégués – le film racontait l’embarras d’une société face à des corps excédentaires qu’elle préfère ne pas voir, qu’il s’agisse de migrants, de séropositifs ou d’autres groupes autant exclus que menottés. Ce n’est pas à dire que le sida était la métaphore secrète des œuvres antérieures, bien au contraire : Campillo, comme Act-Up, s’acharne à articuler les luttes en refusant de les hiérarchiser, et 120 battements y insiste par la voix de ceux rappelant que le collectif se bat contre le sort fait aux toxicos, aux prostituées, aux prisonniers ou aux réfugiés. Sa morale est toute entière contenue dans l’esquisse de nécrologie qu’un des membres a écrit à propos de Sean : il faisait de la politique à la première personne et il combattait aux côtés des minorités. C’est de cela dont parle le film, au-delà du récit d’une lutte singulière : de la naissance d’une subjectivité et d’une imagination militantes s’étant épanouies dans cette forme à mi-chemin du groupuscule (l’avant-garde) et du syndicat (la masse), le collectif, et dont Act-Up, avec, à la même époque, AC ! (Agir ensemble contre le Chômage), a été l’une des proues. Peu de groupes ont autant renouvelé les moyens et perspectives de l’activisme, et 120 battements par minute le rappelle en montrant le plaisir que prennent les militants aux trouvailles poético-politiques, à la recherche du slogan faisant mouche ou des performances qui alertent et bousculent (autre élément que le film pointe à l’envie : l’obsession de la couverture médiatique face au silence d’Etat, qui détermine une bonne partie des tactiques de lutte).

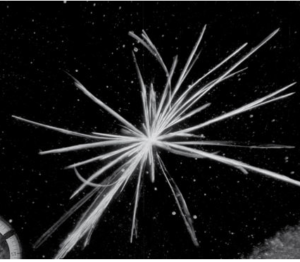

Réduire 120 battements par minute à un film sur le sida ou sur Act-Up serait donc l’amputer d’une dimension qu’il s’emploie lui-même à souligner. Et ce n’est pas sa moindre vertu que de ne rien lâcher de son exigence politique tout en parvenant à pénétrer le circuit de diffusion le plus élargi – signe de cette réussite, les scènes d’AG : même les films militants les plus radicaux tendent à éviter ces palabres virant trop souvent au calvaire de l’activiste, quand Campillo parvient à en faire la vertèbre palpitante de son récit. Le cinéaste ne cache rien du gauchisme qui innerve son film. À ce titre, son centre serait cette séquence superposant aux archives de la fameuse action à Notre-Dame une voix-off racontant un épisode de 1848, lors duquel le défilé de cadavres dans les rues de Paris a été suivi d’une insurrection de la capitale. Elle précède une procession funèbre rappelant que le principe de la lutte n’a guère changé depuis les journées de juin, et que si chaque époque a ses combats tous partent de corps tombés qui en poussent d’autres à se soulever. 120 battements par minute n’est pas un film sur une « génération », terme dont on ne finira jamais de souligner la tristesse (le discours générationnel est toujours un discours plaintif : soit on se lamente sur ceux qui suivent, soit on s’apitoie sur le sort réservé par ceux qui précèdent[11][11] À ce propos, voir le texte que Philippe Mangeot a écrit en 2009 sur l’idée de « génération sida », publié dans Vacarme et justement sous-titré « génération impossible ».). Mieux vaudrait y voir un morceau d’archéologie politique, qui interroge une mutation récente de l’activisme tout en l’inscrivant dans une généalogie qui remonte à juin 1848, scène primitive de la gauche moderne. Ce qu’il cherche à transmettre, c’est d’abord un flambeau.

Scénario : Robin Campillo et Philippe Mangeot / Photographie : Jeanne Lapoirie / Son : Julien Sicart.

Durée : 135min.

Sortie : 23 août 2017.