Gena Rowlands 1930-2024

Balance

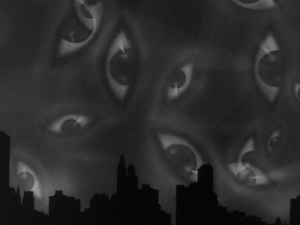

Il y a un film que le décès de Gena Rowlands en août dernier ravive d’un souvenir plus déchirant encore. Dans Love Streams (1984), Rowlands et Cassavetes étaient frère et sœur de fiction – la découverte de leur lien, au détour d’un dialogue, au mitan du film, était en soi bouleversante. Face à son frère Robert, reclus dans sa propre maison, Sarah se piquait de lui offrir – après l’idée d’un bébé – une ménagerie (poneys, chèvre, poules et consorts ; et un chien au poil roux-brun), afin de ramener la vie sous son toit et lui permettre de (re)trouver une forme d’équilibre : être « balance ». Face à la circonspection de Robert, Sarah, personnification même du Torrent d’amour ne sachant se réguler, s’effondrait au sol. Son corps, contrarié après une interminable dépense (la longue installation de la basse-cour, jusqu’à la désillusion sèche apportée par son frère), se vidait en une fraction de seconde. Robert la prenait alors dans ses bras, la berçait sur le plancher tout en remettant sa cigarette à son bec. Love Streams était le tombeau de John Cassavetes, le cinéaste se sachant malade au cours du tournage : au dernier plan, derrière la vitre de son salon, voilée par une pluie torrentielle, il agitait son chapeau en guise d’adieu, tandis que Rowlands le quittait, emportée par le mouvement d’une voiture. Voir, revoir, se remémorer ce souvenir marqué au fer rouge, décuple la déchirure provoquée à la première vision de ces deux corps aux états contraires (vertical, horizontal ; déambulation, statisme). Pourtant quelque chose réconforte, aussi, au milieu de cette maison des morts – la leur, celle de Faces (1968) ou de Minnie et Moskowitz (1971) –, à les voir dans les bras l’un de l’autre de façon définitive, réconciliatrice. L’étreinte est désormais réparée.

Comme beaucoup de spectateurs, j’ai découvert Gena Rowlands en découvrant John Cassavetes (même si elle fut remarquée dès 1962 dans Seuls sont les indomptés de David Miller). Et lorsque je pense à ses grands rôles, me viennent seulement leurs films partagés – à l’exception, notable, d’Une autre femme (Woody Allen, 1988), où elle resplendit d’une mélancolie bergmanienne. Il ne faut pas voir Rowlands comme une prisonnière, simplement regretter le peu de rôles à sa mesure offerts. Mais il ne faut pas non plus sanctuariser l’un au détriment de l’autre, car si l’actrice a trouvé – les deux comédiens se marient en 1954, quelques mois après leur rencontre – un cinéaste de sa trempe, Cassavetes a, lui aussi, trouvé la comédienne idoine. En parlant de Rowlands chez Cassavetes, on touche au plus juste de son jeu, d’aspirations artistiques conjointes, au cœur d’un cinéma qui, de la fin des années 1960 au début des années 1980, aura occupé le centre (artistique) par la marge (économique). « Nous voulions simplement faire un autre genre de films. Des films plus proches de la manière dont les gens vivaient au quotidien. Et j’étais complètement fascinée par cette façon de concevoir un film [11][11] Stig Björkman, Gena Rowlands. Mable, Myrtle, Gloria… et les autres. Entretiens [1999], Paris, Cahiers du cinéma, 2001, p. 26. », revendique-t-elle. Un mantra qui vaut également pour la fabrication même des films : vie privée et tournages familiaux se confondent, et l’on improvise, parfois, pour se rapprocher d’une pure sensation du présent[22][22] Pour la part improvisée du cinéma de Cassavetes, je renvoie à l’ouvrage passionnant de Gilles Mouëllic, Improviser le cinéma, Crisnée, Yellow Now / Côté cinéma, 2011.. Gena Rowlands est, au-delà d’en être la seule Héroïne[33][33] À partir de Faces, plus aucune actrice ne jouera les premiers rôles féminins ; ceux de Husbands et Meurtre d’un bookmaker chinois, dont elle est absente, restant secondaires., le lieu même du jeu cassavetien ; elle en est le corps absolu. Lorsqu’il s’écroule, ou qu’on le fait chuter – de vraies et de fausses gifles lui seront souvent assenées –, il n’est question que de le raviver. La fin d’Une femme sous influence (1974) en est le résumé parfait : Mable, revenue amorphe de l’hôpital, voit son mari Nick (Peter Falk), dans l’obscurité de leur cage d’escalier, à l’écart de leur famille saturant le salon, l’imiter pour qu’elle retrouve ses gestes excessifs, ses « pouet pouet » avec la bouche – son élan naturel en somme.

Rowlands est une présence en mouvement qui raccorde à l’enfance (l’ouverture d’Une femme sous influence, où elle confie, agitée, sa progéniture à sa mère ; enfourche un vélo miniature), à une innocence animale (l’arche de Love Streams). Pistes qui résument un état d’esprit corporel : se déplacer, remuer, articuler un geste avant de le conscientiser. Bouger sans s’imaginer que l’on peut se fracasser contre le mur, de façon littérale dans Opening Night (1977). « Il me semble que c’est quelque chose d’instinctif, d’irrationnel, d’incontrôlable. Une manière différente de voir ce qui nous entoure. J’ai du mal à le définir, car pour moi c’est tellement lié à l’instinct[44][44] Stig Björkman, op. cit., p. 61. », confie l’actrice pour tenter de définir sa conception de l’interprétation. Dès sa première grande apparition cassavetienne, dans Faces (après une figuration dans Shadows et un second rôle dans Un enfant attend, réalisé par son mari sous la coupe de Stanley Kramer), elle tourbillonne dans une danse à trois qui confine, à peine la fiction lancée, au vertige. Le gros plan sur son visage est alors au bord du flou, comme prêt à basculer avec sa protagoniste dans un au-delà, un état d’abandon total. Tout le cinéma de Cassavetes consiste à rattraper ce corps qui s’échappe du cadre, à lui rendre toute son intégrité.

La puissance de feu de son jeu tient à un subtil équilibre entre représentation (des femmes qui jouent parfois à en faire trop) et lucidité. Alors qu’elles tentent de s’exprimer le plus justement possible, et que cela coûte à nombre d’entre elles, les figures rowlandiennes sont invitées à se calmer, comme si l’excès impliquait nécessairement la fausseté. Dans l’une des dernières séquences de Faces, alors que Jeannie sert le petit-déjeuner à son amant Richard (John Marley), s’amuse avec lui en lui sautant dessus – n’est encore une fois que mouvement –, celui-ci lui assène un « Do me a favor. Don’t be silly anymore. Just be yourself ». « But I am myself. Who else would I be ? », rétorque-t-elle calmement. L’entrain est toujours perçu comme un batifolage enfantin, sans prise avec le réel. On cherche à exfiltrer celle qui rejette le conformisme. C’est Mabel qu’on finit par interner, car sa folie clinique (trait qui en fait son interprétation la plus « performative ») est jugée incompatible avec sa cellule familiale. Mais au fond – alors que les hommes cassavetiens sont les premiers à verser dans la surenchère, davantage dans une forme de fuite en avant désespérée [55][55] À ce titre, Moskowitz (Seymour Cassel – dont le rôle dans Faces est également de cet ordre) fait figure d’exception, faux jumeau de Mable et consœurs, avec cette réplique qu’elles auraient pu faire leur et qui fait profession de foi : « Quand ça ne va pas bien, fais comme moi : cours jusqu’à perdre le souffle ». – c’est tout le contraire : ce qu’elle articule physiquement est une façon de vivre contre l’esprit de sérieux (« Definition of serious : blablabla », rajoute-elle dans Faces), sans être dupe de la part morbide de son entreprise (Mable qui, lors d’un goûter d’anniversaire, encourage les enfants à simuler leur mort en dansant sur Le Lac des cygnes). « Dans les films de John la violence n’est jamais loin, et cela n’a rien d’une vue de l’esprit ; ils reflètent la brutalité qui nous entoure, latente sous le vernis social. Les gens se laissent abuser par l’apparente civilité dans laquelle nous vivons et s’imaginent que la violence n’existe pas. En fait, ils sont très vulnérables, parce qu’ils ne sont justement pas préparés à l’affronter[66][66] Stig Björkman, op. cit., p. 72-73. ». Cette compréhension du monde pousse ses héroïnes vers ce régime d’incarnation dit excessif, à lire comme anticipation de la violence, et surtout comme manifeste pour des femmes écrasées – donc des femmes puissantes. D’où un jeu particulièrement physique, sidérant de ressources, en termes de déplacements ou de sonorité (le « Taxi ! » hurlé dans Gloria).

Ce mouvement a donc pour horizon immédiat de déborder. Il est un trop plein – plus tard, Mabel et ses troubles psychiques, Myrtle (Opening Night – son plus grand rôle, leur plus grand film) chargée de présences théâtrales et spectrales, ou Sarah et l’amour, ne viendront pas démentir l’impression laissée par l’apparition de Jeannie. Et ce trop-plein, en réponse à la violence évoquée précédemment, a pour réponse une violence du geste. En cela, Gena Rowlands, avec son coffre et son intrépidité corporelle, est une actrice profondément burlesque (il n’est pas étonnant qu’elle cite Katherine Hepburn comme modèle). Emmanuel Dreux notait que ce genre, au sens français du terme, désignait, notamment, « Un comique […] dont les personnages sont moins le support d’une peinture de caractère, de ses ridicules et de ses travers, que le lieu d’expression d’être irréductibles et totalement singuliers[77][77] Emmanuel Dreux, Le cinéma burlesque ou la subversion par le geste, Paris, L’Harmattan, « Esthétiques », 2007, p. 17. ». Il en va de même pour la comédienne, en ce qui concerne son irréductibilité et sa singularité, provoquées par ses chorégraphies saccadées. Si sa dépense n’est pas supplice, c’est parce qu’elle contient en elle une part de jubilation, sa démesure ne se privant pas d’effets de théâtralité – la séquence finale de Opening Night, où Cassavetes et Rowlands n’en finissent plus d’improviser, de jouer à qui criera le plus, fera le mouvement le plus hilarant, sans se soucier des conséquences liées à l’échec de la pièce. « Un grand comique n’est pas seulement quelqu’un qui donne aux gens « ce qu’ils veulent » parce qu’il les aime, mais quelqu’un qui distribue – sans contrepartie possible – un surplus d’énergie et un excès d’amour. Ce en quoi les grands comiques sont souvent notre part maudite[88][88] Serge Daney, « Non réconciliés », Cahiers du cinéma, n°347, mai 1983, p. 20. » écrivait Serge Daney à propos de Jerry Lewis. Se remplir, se vider, nous vampiriser pour retrouver de quoi nourrir ses envolées ; Gena était comme ses confrères.

Débordement ne signifie pas immodération constante, et cela serait une injure de l’y réduire. Rowlands sait se retrancher dans le silence (le début solitaire d’Une femme sous influence, un demi-sourire les yeux embués dans Opening Night, les adieux au frère sans effusion dans Love Streams), faire sentir qu’elle est prête à basculer, consciente du magma d’émotions qui la traverse, et tend à s’incarner dans sa gestuelle. « [Cassavetes] aimait répéter : « À présent j’en connais moins que toi sur ton personnage. Remplis-le, remplis-le, remplis-le. Ne discute pas ! Simplement, joue ! » C’était une méthode extrêmement intéressante et excitante[99][99] Stig Björkman, op. cit., p. 47. ». Mais le corps, à force de se remplir, se charger d’une énergie de résistance, finit par exploser. La débâcle n’est donc jamais loin, et aux accalmies mélancoliques succèdent les contrecoups de la lutte : folie ou ivresse qui clouent au sol, excès destructeurs d’une volonté de s’affirmer dans le cadre. Le coût de la chute se fait toujours ardemment (re)sentir, à la fois dans le film mais également de film en film. Opening Night est une tétralogie de la chute – mais le motif se retrouve aussi à la fin d’Une femme sous influence, et, comme susmentionné, plusieurs fois dans Love Streams. Myrtle Gordon est de celles qui payent le plus ces variations de flux. Par quatre fois elle finit sur le dos, à la renverse (lors d’une répétition, d’une représentation, dans les coulisses du théâtre, puis dans celles du plateau), que cela soit à cause d’une gifle jouée ou s’abattant dans le vide – le corps est par moments si usé ou sur la brèche qu’il souffre de ce qui l’effleure à peine. Chaque effondrement prend l’allure d’un abîme dont elle ne saura revenir (parce qu’elle ne trouve pas la clé du rôle, parce qu’une admiratrice la hante, etc.). Chaque fois elle se relève – on en revient au courage des burlesques. Cette capacité à se redresser, quand bien même elle est ivre morte (le personnage et l’actrice), impressionne davantage encore que celle à s’écrouler. Ses capacités physiques, tout comme son bouillonnement intérieur, provoquent un état d’attention spectatorielle quasi-permanent. Il faut guetter ce qui se joue sur son visage dans le temps d’après la chute, mais aussi dans les autres temps morts, ceux où il est urgent de se régénérer, pour trouver de quoi repartir au combat.

En redécouvrant Une autre femme, une réplique de Gena Rowlands m’a troublé : « I don’t think I’ve never recovered my balance since turning 50 ». Balance. Un mot qui revenait dans Love Streams. D’abord comme une sommation, dans la bouche d’un psychanalyste[1010][1010] « If you don’t let go, and if you don’t get some balance in your life, […], then you’re going to have to go back to the bughouse where you don’t belong. » (interprété par David Rowlands, frère de), puis, surtout, dans celle de Sarah : « I’m going to find balance ». D’un spectre à l’autre de son jeu, de l’effacement calme du Allen à la tempête de Love Streams – et par extension, à des degrés divers, de Faces, Minnie et Moskowitz, Une femme sous influence, Opening Night et Gloria –, Gena Rowlands aura lutté pour cet équilibre, d’un élan qui lui réclamait autant de forces vitales qu’à nous. Ce qu’elle fait là, ce salto arrière dans une piscine pour rallumer l’étincelle d’une famille (Love Streams), tenter d’aligner trois pas et ses répliques avinée sur scène (Opening Night), pousser la chorégraphie de gestes jusqu’au délire (Une femme sous influence) ; tout ce cosmos de gestes d’amour désespérés, peu ont le courage de l’accomplir. Ce passage par une souffrance (physique et mentale) qui pourrait se répéter ad nauseam, et ne rien résoudre de la difficulté d’être au monde, fait toute la grandeur de Rowlands. Dans notre regard qui la contemple – et cela sera, je l’espère, le seul partage impudique de ma géographie intime – ne se niche aucune pitié, seulement le remerciement d’avoir essayé, d’avoir tenté. Pour se prouver, à elle et à nous, que tout ceci permet de toucher du doigt le lieu où la dépense n’est plus fatale. Simplement la plus pure expression de soi. Balance.