Radio Réel Saison 2 – ép. 3

Tin City / First Light / Inventory

Dans ce numéro de Radio Réel, nous nous penchons sur trois courts métrages qui interrogent l’artificialité des lieux et de la mémoire. Au fil de vos pérégrinations dans la compétition internationale de cette année, vous avez peut-être fait une halte dans une simulation de ville nord-irlandaise figée dans les années 1980 allemandes. Ou alors, avez-vous découvert un bout de jungle vietnamienne prisonnière d’un appartement est-berlinois. Vous vous êtes même peut-être égaré-es dans une utopie moderniste soviétique en train de s’effondrer, en plein Belgrade.

Ces trois films dont nous allons discuter aujourd’hui s’appellent Tin City, réalisé par Feargal Ward, First Light de Phuong Thao Nguyen et Inventory d’Ivan Markovič. Tous se déroulent dans ce qui semblent être des décors de cinéma où l’histoire imprègne l’architecture autant que les objets qui tentent de la retenir.

Places without Maps

En ce lundi 24 mars, nous donnons rendez-vous à Feargal Ward, le réalisateur de Tin City, dans le sous-sol capitonné de pourpre de l’Arlequin cinéma. Nous sommes très heureux de commenter avec lui son étrange court-métrage documentaire où, dès les premières images, nous sommes plongés dans la routine mécanique de mannequins au sein d’une ville désaffectée. Tin City ou “Little Belfast”ne figure pas sur les cartes, c’est un lieu secret en Allemagne où les militaires britanniques viennent “jouer à la guerre” avec de faux civils, de faux soulèvements, de faux otages, mais semble-t-il, une vraie menace. En Irlande du Nord, l’IRA met en péril l’autorité de la Great Britain, et il faut donc créer une cité fantôme, déjà morte, pour appréhender l’ennemi. Ils sont partout : les clients du pub, le vieil homme dans son fauteuil, les prostituées, la mère avec son landeau ; autant de cibles potentielles qui se promènent dans les rues d’un espace carton-pâte. C’est en fouillant dans les archives militaires des années 1980-90 que Feargal Ward a pu obtenir des traces de ce qui a posteriori figurait avec trop d’acuité la déshumanisation des communautés nécessaire à la guerre, et l’acceptation éhontée du dommage collatéral comme noyau de l’offensive.

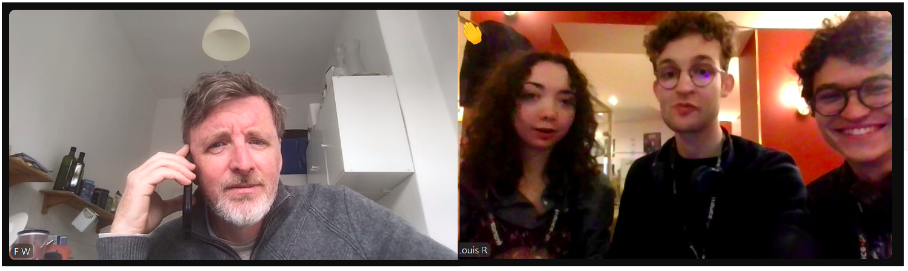

Alors que nous attendons le cinéaste irlandais à notre table, un doute nous taraude. Nous demandons le code wifi du bar et copions le nom d’un célèbre acteur du muet en minuscules pour accéder à nos mails. Feargal a répondu il y a vingt minutes : “Oh sorry Lucie – I am in Berlin! – I thought it was online”. Étonnant déplacement rejoué: nous contactons donc sur zoom l’Irlande en Allemagne depuis Paris. Notre set-up installé, audacity en marche et un téléphone dans la main pour que Feargal puisse nous entendre, nous sommes prêts à remonter le fil de la création de ce court-métrage mi-found footage, mi re-enactment. Nos questions vont de la genèse du projet à l’approche du son, de la notion de “jeu”, du rapport à la figure de l’enfant jusqu’au contexte politique actuel. Il semble qu’en prenant de nombreux visages et même grimé de perruques rousses, l’espace en guerre soit toujours le même.

En nous promenant dans le quartier latin, le long du jardin du Luxembourg, nous sommes portés à la rêverie en trouvant soudain étrange cet espace familier, dont les bruits captés au hasard remplacent nos questions dans cette interview, miroir de celle qui conclut Tin City. Que ce soit les statues de « tueurs à cheval » (pour citer l’expression d’une petite fille dans Little Boy, le dernier film de James Benning qui a remporté la compétition internationale cette année), l’allée des restaurants exotiques de Cluny-la-Sorbonne, les vieilles boutiques démodées… Nous voici dans « LaTin City », dont nous enregistrons le tumulte et saisissons quelques clichés avec un vieil appareil photo.

Commutable Spaces

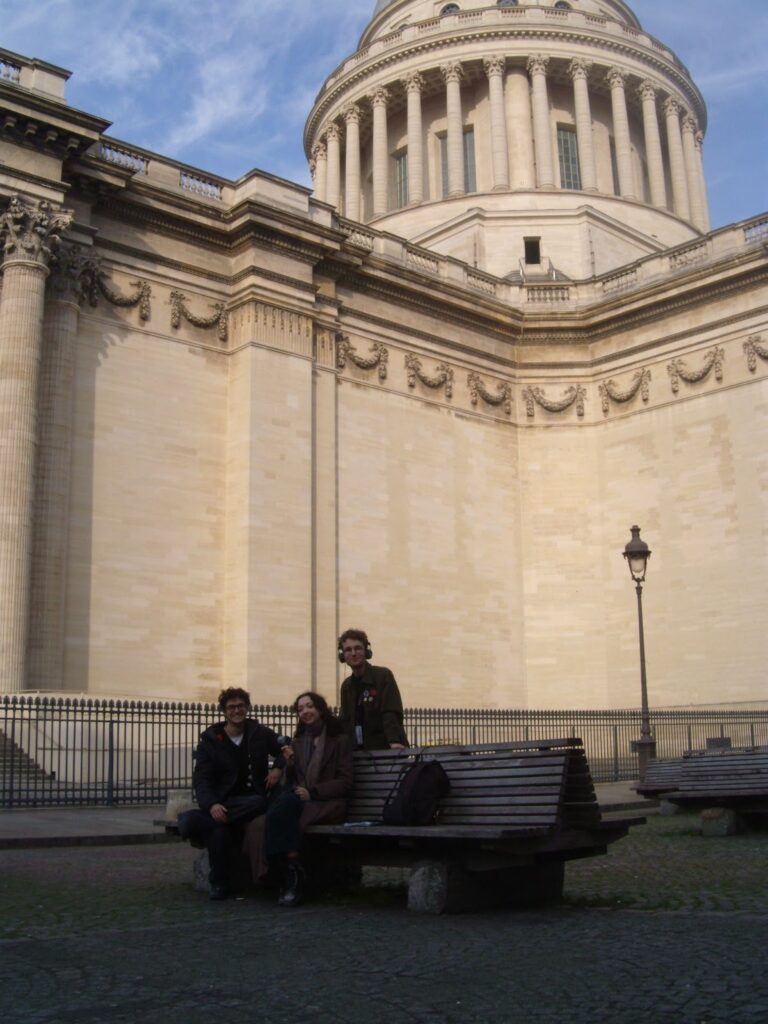

Mardi, 25 mars. Il est 17h. L’hiver s’est terminé il y a peu, et le soleil fait son retour sur la coupole du Panthéon. Nous sommes tous les trois assis sur un double banc côté mairie, près de la statue de Rousseau. Sous les rayons encore timides du printemps, et sous les yeux pétrifiés de celui qui a voulu porter les lumières d’un siècle, nous attendons Phuong Thao Nguyen, la réalisatrice de First Light. Elle nous salue de loin, avant que nous ne puissions l’identifier. Les câbles et les micros nous ont sûrement trahis. En se rapprochant, elle nous demande d’emblée : « Est-ce que je peux prendre une photo de vous ? Ça fait très dispositif ! » Lucie lui passe son cybershot, nous nous mettons en place, et voilà. L’image est floue, mais n’est-ce pas très dispositif ? Ou mieux : dispositif en crise. Nous rigolons tous les quatre.

Bien installés sur le banc, deux de chaque côté, nous faisons tourner le micro pour en apprendre plus sur le nouveau court-métrage de l’artiste vietnamienne. Passionnée par les objets et leurs histoires qui traversent frontières aussi bien que les temporalités, Thao est partie en repérages, cette fois-ci dans l’appartement berlinois d’un oncle éloigné. Partie intégrante de ces retrouvailles : de vieilles photos détériorées qui gagnent, grâce à un petit scanner, les couleurs que ces souvenirs en noir et blanc n’ont jamais eues. Des partitions de chansons et des lettres d’antan, dont l’une signée par la mère de Thao à l’âge de 15 ans, sur laquelle elle ne retombe qu’en fouillant les archives familiales. Des plantes tropicales que son oncle a rapportées du Vietnam et qu’il cultive, malgré les intempéries, dans sa maison allemande. Et une caméra de surveillance par l’intermédiaire de laquelle il contemple chaque nuit le lever du soleil dans son village natal, où dort encore sa mère.

Logiciel, outil, appareil, papier, feuille : quelles histoires ces surfaces peuvent-elles nous dévoiler ? Quelles dynamiques d’affectation ces dispositifs produisent-ils ? Alors que l’après-midi s’achève au quartier Latin, Thao éclaire toutes nos questions.

Une excursion de Lucas Leone, Louis Rubellin et Lucie Lambert

Production : les membres de l'atelier

Réalisation des tables-rondes : Adrien Reynaud au studio d'ENS Média

Réalisation des reportages : Occitane Lacurie et les membres de l'atelier

Jingle : Johanna Pataud & Corentin Pataud