Dalloway, Yann Gozlan

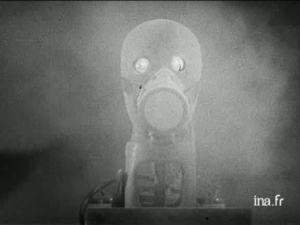

Gaslit

Dans Une chambre à soi, Virginia Woolf écrivait le besoin qu’avait une autrice de se ménager une pièce entièrement réservée à l’écriture, libérée des contraintes matérielles que faisait peser sur l’existence des femmes la bourgeoisie patriarcale de l’Angleterre post-victorienne. En choisissant de titrer Dalloway son nouveau long-métrage (mais aussi en jouant – assez lourdement – sur de nombreux autres échos visuels et onomastiques à l’univers de l’écrivaine moderniste), serait-ce que Yann Gozlan voudrait emprunter les arguments de la critique féministe pour les généraliser à notre relation aux IA-compagnes, ces assistants virtuels féminisés dont la représentation cinématographique s’est largement répandue depuis Her de Spike Jonze ou la série Black Mirror ?

Dans ce long-métrage de science-fiction, situé dans un Paris dystopique frappé par les pandémies et les canicules, Clarissa (Cécile de France) est une romancière invitée dans une résidence d’écriture hi-tech, propriété d’une plateforme numérique ubiquitaire, type Amazon ou Netflix. Bloquée dans l’écriture d’un récit consacré aux derniers jours de l’écrivaine britannique avant qu’elle ne décide de mettre fin à ses jours, Clarissa se retrouve soudain mise sur la voie d’un projet autrement plus proche d’elle, et pour cause : le point de départ en est le suicide de son fils survenu quelques années plus tôt. Ce douloureux processus de création, médié par de nombreuses photographies et reconstitutions vocales, est observé et disséqué en temps réel par une des assistantes-IA (interprétée par la voix de Mylène Farmer) dont chaque appartement de la résidence est pourvu. La chambre solitaire de l’artiste se voit ainsi incidemment partagée avec cette présence d’abord amicale, aux petits soins de l’autrice, mais qui s’avère peu à peu franchement encombrante. Avec une candeur désarmante, car apparemment dépassionnée, l’IA nommée Dalloway n’hésite pas à forcer l’écrivaine à se remettre à l’ouvrage si ses 8500 signes quotidiens ne sont pas atteints. La rentabilité artistique semble ainsi être l’objectif final de l’établissement, tenu d’une main de fer par sa directrice Anna Dewinter (Anna Mouglalis), et par là de la critique portée par le film – satire légère d’un quantified self qui aurait enfin achevé de migrer du monde des sportifs à celui des créatifs.

C’est cependant une autre fable horrifique que se joue le petit monde de la creative class représentée à l’écran par elle-même : et si l’« apprentissage profond » dont bénéficient les modèles de langues sur lesquels s’appuient les applications d’IA-compagnes pouvait encore s’améliorer au contact de véritables artistes ? Et si l’expérience obscure de la création était le meilleur moyen de fournir aux algorithmes les moyens de surmonter leur raideur initiale, et d’imiter les émotions humaines jusqu’à être capable de les remplacer ? Tels sont les arguments qui ont poussé, dans la fiction, une poignée d’ingénieurs sans scrupule à placer quelques artistes-cobayes sous l’œil inquisiteur de leurs machines, afin de poursuivre des motivations qu’on devine peu amènes envers la profession des romanciers et scénaristes, mais que la suite du film ne prend pas vraiment le temps d’étoffer.

C’est que Gozlan, spécialiste en thrillers psychologiques, est visiblement plus attaché à mettre en scène l’expérience de gaslighting vécue par Clarissa – procédé souvent analysé par les théories féministes du cinéma et que le récent livre d’Hélène Frappat a récemment popularisé en France. Au lieu d’une manipulation de la protagoniste Paula (Ingrid Bergman) orchestrée par son époux Gregory (Charles Boyer) afin d’assurer sur elle son emprise psychologique, comme dans le film séminal de George Cukor, c’est cette fois l’assistante-IA qui suscite les hallucinations visuelles et auditives dont souffre Clarissa dans la seconde partie du film. Cette machination a pour but de provoquer chez elle les stimuli émotionnels nécessaires à la remise sur le métier de son roman – et donc la poursuite de la phase d’apprentissage de la machine.

Jouant sur les ressorts classiques de la focalisation interne, rendant indiscernable le délire du personnage de la réalité objective, le film bascule alors dans un spectacle halluciné, bouillie visuelle et sonore déjà caractéristique du précédent film de Gozlan, le surstimulant Boîte noire. Empesé par une musique presque entièrement constituée de nappes bourdonnantes et alourdi par des panoramiques cherchant inutilement à spectaculariser la chambre d’écriture de la romancière, Dalloway se voit assez vite confit dans une forme volontiers pompière – cette même forme dont, ironiquement, la protagoniste cherchait à se prémunir dans une scène de relecture de son chapitre. Au moins (peut-être signe d’une persistance de l’esprit de la véritable Woolf à travers la fiction) peut-on saluer le film pour un choix encore assez rare, celui de laisser un récit se développer presque entièrement entre les mains de deux femmes d’âge mûr (France a 50 ans et Mouglalis, 47, soit l’âge de l’écrivaine britannique lors de la rédaction des conférences qui deviendront Une chambre à soi en 1929).

Si le film est de toute évidence un objet cinématographique très moyen, ses choix scénaristiques méritent encore quelques mots d’analyse. Dans Dalloway, le discours woolfien est comme entièrement retourné : ce n’est plus que l’écriture est empêchée en raison des tâches ménagères ou maternelles, elle est au contraire drainée, captée et réutilisée pour devenir le suc d’une nouvelle intelligence émotionnelle ; de même, le gaslighting de Clarissa n’est pas mis en œuvre pour la soumettre psychologiquement à une volonté masculine toute puissante, mais pour montrer l’emprise totale à laquelle on s’expose en acceptant de remettre ses expériences intimes entre les mains d’un agent artificiel. À la fin du film, Clarissa est elle-même « réduite au silence », principe ultime du gaslighting selon Frappat, puisque celle-ci, imitant le destin de l’autrice britannique et de son propre fils, décide d’enjamber le balcon de sa propre chambre.

L’idée de ces retournements, séduisante sur le papier, l’aurait été plus encore si elle avait été portée par une compréhension moins superficielle du matériau si explicitement cité. Et surtout par la prise en compte du contexte original des réflexions sur l’emprise matérielle et psychologique qu’il mobilise comme en passant. Que gagne-t-on à penser les IA-compagnes sur le modèle d’un compagnon masculin manipulateur ? En généralisant le gaslighting au-delà des relations homme-femme, le film va-t-il jusqu’à affirmer que les techniques de persuasion cybernétiques sont fondées sur une analyse et une reproduction des mécanismes de la domination réelle ? Sans doute pas, car la fiction préfère développer avec délices ses intuitions paranoïaques, saturées de références à la « société totalitaire » post-covid, et spéculer sur les possibilités aussi terrifiantes qu’intrigantes de la création posthumaine. Dans le tout dernier plan, une fois morte sa créatrice humaine et seule amie, l’IA Dalloway se trouve elle-même plongée dans les abîmes du deuil, et ne trouve rien de mieux à faire que de s’atteler à son tour à l’écriture d’un roman dont les premiers chapitres défilent sur l’écran à toute vitesse. Manière de sauver in extremis la littérature en entérinant sa valeur indépassable d’expérience émotionnelle, même pour les machines, et donc de rassurer encore les scénaristes qu’ils bénéficieront encore quelques temps d’une room d’écriture bien à eux.

Scénario : Tatiana de Rosnay, Nicolas Bouvet-Levrard, Yann Gozlan / Image : Manuel Dacosse / Montage : Valentin Féron / Musique : Philippe Rombi

Durée : 1h50.

Sortie française le 17 septembre 2025.