Carnets d’automne (2022)

Un beau matin / Eo / Une femme de notre temps / ...

Un beau matin, de Mia Hansen-Løve, sortie le 5 octobre 2022. Tous les films de Mia Hansen-Løve sont, d’une certaine manière, autobiographiques ; sa relation avec Olivier Assayas est au cœur d’Un amour de jeunesse, et Tout est pardonné se base également sur sa propre vie. Dimension prolongée et parfois détournée, dans ses autres films, qui s’intéressent à ses proches et aux membres de sa famille : Eden était d’abord inspiré par la vie de son frère, Sven Hansen-Løve, mais s’amusait surtout du rapport du personnage principal avec la scène électronique française dont il s’éloignait peu à peu (une idée géniale du film était de faire des Daft Punk des personnages secondaires qui rodent autour du récit principal). L’Avenir mêlait la dimension biographique à la recherche d’un « parfum contemporain », d’une inquiétude plus sociale qui bourdonnait derrière l’apparat bourgeois que Mia Hansen-Løve a toujours filmé ; le titre du film faisait écho à une déclaration étrange et soudaine du personnage basé sur sa mère et interprété par Isabelle Huppert : « L’avenir semble compromis ». Bergman Island, l’an dernier, avait désaxé cette dimension autobiographique : l’enchâssement des récits, le double éloignement géographique (des personnages anglophones installés en Suède) et la figure autoritaire de Bergman (lui aussi spécialiste de l’autobiographie tordue et détournée) éloignaient le film d’une simple fiction autobiographique, aboutissant à une œuvre plus dialectique et plus trouble.

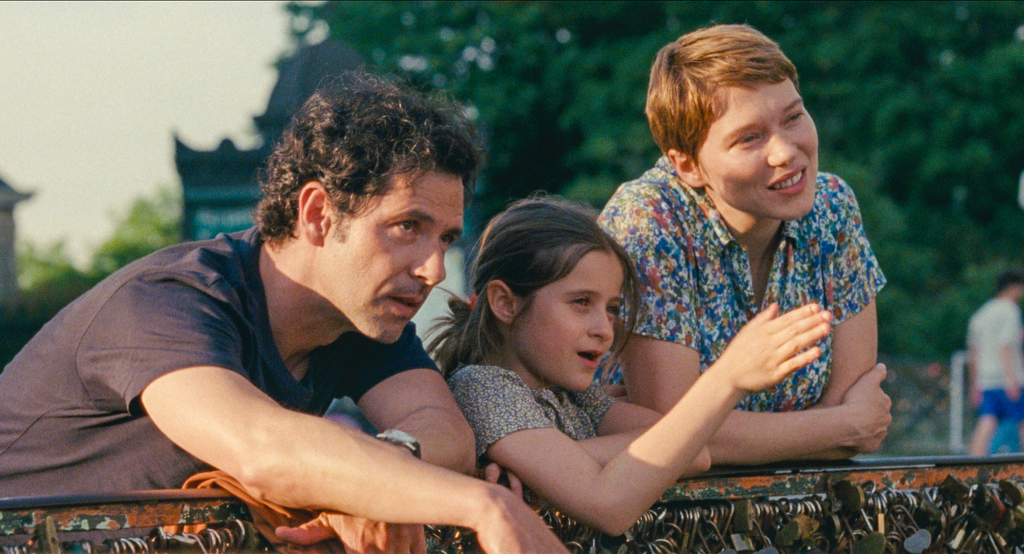

Dans Un beau matin, l’autobiographie n’est pas trouble : elle est au contraire parfaitement lisible, et même terre à terre. Le film raconte la fin de vie du père de Mia Hansen-Løve des suites d’une maladie neuro-dégénérative, dite « Syndrome de Benson ». Un récit réécrit, interprété par des comédiens, mais qui s’adosse aux à une certaine réalité : les livres, l’appartement, les vêtements du père sont ceux du vrai père de Mia Hansen-Løve ; la plupart des lieux sont les mêmes, la plupart des objets sont les vrais. Même l’autre récit du film, celui de la retrouvaille amoureuse entre Sandra (Léa Seydoux) et Clément (Melvil Poupaud), passe par des objets véritables qui lui offrent une sorte d’accréditation, de facteur de vérité : Clément fait par exemple visiter à Sandra son laboratoire (il se définit comme « cosmo-chimiste », en opposition à « astro-physicien »), assez étrangement situé dans de vieux appartements parisiens, et lui montre l’énorme microscope servant à analyser des particules cosmiques – objet imposant, étrange, dont on devine qu’il est authentique. Mais l’objet réel qui est le mieux employé, ce sont les notes du père, retrouvées par hasard par Sandra, où il raconte, avant que la démence l’empêche d’écrire, les premières traces de sa maladie. Or, ces notes, ce sont les véritables notes de Ole Hansen-Løve, lues en voix off par Pascal Greggory. Son interprétation extraordinaire et inquiétante de vérité est d’ailleurs bousculée par cette lecture : tout à coup on reconnaît la voix de l’acteur de Rohmer et de Chéreau, alors qu’il avait inventé, pour le reste du film, une petite voix chevrotante et hésitante qu’on ne lui connaissait pas.

Le geste du film nous évoque celui de certains films de Philippe Garrel, mais un Garrel qui s’intéresserait plus aux objets et aux lieux qu’aux êtres ; là où Garrel faisait souvent jouer des situations qu’il avait vu (en réalité ou en rêve) par les véritables personnes concernées (d’où la présence des membres de sa famille), tout en procédant à un travail de réécriture scénaristique très profond (dès ses premiers films « narratifs », « écrits », Philippe Garrel a travaillé avec des scénaristes professionnels), Mia Hansen-Løve prend les mots et les lieux de la réalité et les transfigure par l’interprétation des acteurs, par la lumière brillante du 35mm, et par des choix musicaux très beaux et très marqués (la manière d’utiliser de la musique préexistante, ponctuellement et avec une grande précision, est probablement l’influence la plus déterminante d’Olivier Assayas sur l’œuvre de Mia Hansen-Løve). Un beau matin est plein de singularités esthétiques, de petits détails formels que certains appelleraient des manières ; ça ne suffit pas de dire que le film est autobiographique, il faudrait décrire comment il « écrit » cette autobiographie. On pourrait résumer d’un mot le travail opéré par Mia Hansen-Løve en citant le métier qu’elle donne au personnage de Sandra, celui qui occupe, dans la fiction, sa propre place : traductrice. Oui, c’est bien d’une opération de traduction de la réalité que semble procéder le film, jusque dans son titre : le personnage de Sandra dit ainsi à sa mère qu’elle a trouvé, dans les carnets du père, une ébauche autobiographique dont le titre est « An einem schönen Morgen », titre qu’elle s’empresse de traduire : Un beau matin.

Pierre Jendrysiak

Eo, de Jerzy Skolimowski, sortie le 19 octobre 2022. Face à la glorieuse histoire du cheval au cinéma, qui s’étend des séries chronophotographiques de Muybridge à Nope en passant par toute l’histoire du western, on pourrait construire une autre histoire du cinéma, qui irait des ânes morts d’Un chien andalou de Buñuel et Dali, passerait par Au hasard Balthazar de Robert Bresson et déboucherait donc sur Eo, dernier film de Jerzy Skolimowski, prix du jury au dernier Festival de Cannes. Une histoire parallèle, intermédiaire, mal-aimée peut-être, comme le sont les ânes, bêtes de somme et mauvais exemples (« bonnet d’âne » & « tête de mule »). Une histoire du cinéma qui ne serait pas vue du point de vue de Quichotte et de Rossinante, mais du baudet de Sancho, auquel Skolimowski a dû penser tant son film emprunte une construction épisodique, absurde et parodique qui évoque l’œuvre de Cervantes. Eo, âne de cirque confisqué à ses propriétaires en faillite, traverse en effet toute l’Europe, de fermes en villages, en passant par un château italien où règne une étrange aristocrate interprétée Isabelle Huppert, un stade de foot où des joueurs amateurs fissent par s’étriper, une aire d’autoroute où un routier punk sera sauvagement assassiné. Le cinéaste polonais persiste dans la voie qu’il a au fond toujours suivi, celle de films centrés sur les enjeux de leur temps, aussi ambitieux esthétiquement que cruels dans leur écriture.

L’intérêt d’Eo est moins dans cette cruauté (qui s’exerce aussi bien entre les êtres humains que contre les animaux) que dans son autre versant, son miroir, fait d’incompréhension et d’altérité : ce qui se passe entre les animaux, auprès d’eux. Les plus belles scènes du film sont en effet celles où aucun humain ne passe et où Eo erre dans une Europe qui semble à peine sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans des couloirs abandonnés angoissants, dans une forêt peuplée de loups, de chouettes et de grenouilles. Le regard porté sur les animaux est certes anthropomorphisant, sursignifiant, un peu naïf peut-être, mais c’est que le film prend un point de vue volontairement désuet, comme s’il adaptait une littérature perdue, ancienne ; celle, déjà datée du temps de Cervantes, du conte et du roman de chevalerie. Paradoxalement, le film prend aussi une direction esthétique qui semble venir d’un futur possible, d’un monde posthumain (pour le dire clairement, certaines scènes semblent se passer après la fin du monde). Après une scène de plongée psychédélique semblant sous-entendre une disparition de l’humanité, l’âne Eo erre dans une petite ville polonaise dont tous les habitants semblent avoir disparus. Nous voyons alors un animal entouré de constructions humaines, anthropomorphisé avec persévérance par la mise en scène, répondre de la plus belle des manières à ce regard humain, trop humain : par l’indifférence.

P. J.

Une femme de notre temps, de Jean Paul Civeyrac, sortie le 5 octobre 2022. Dans ce film très premier degré, une seule ironie : celle du titre. Car cette femme supposément « de notre temps » est ancrée dans un récit et dans un film manifestement venus d’un autre temps. Le nouveau film de Jean Paul Civeyrac, en effet, est hanté par le passé : explicitement d’abord, car c’est le retour d’un passé supposément enfoui que le film raconte, à travers cette femme flic obsédée par la mort de sa sœur (elle regarde souvent, justement, des images de sa sœur) et qui découvre les infidélités de son mari. Implicitement ensuite : Civeyrac, cinéaste cinéphile, multiplie les citations et ancre son film dans un imaginaire terriblement français. Même l’influence du cinéma américain (le format scope) et les quelques échos hitchcockiens (le couple central peut rappeler celui de Soupçons ou de Notorious), est française : c’est un cinéma américain tel qu’il fut digéré et interprété en France qui hante ainsi le film. Et par un cinéaste en particulier : Claude Chabrol. De la même manière que Mes Provinciales était une sorte de copie ou de pastiche de Philippe Garrel, Une femme de notre temps est une franche reprise chabrolienne. Le mari pianiste et l’accident de voiture mortel qui revient comme un fantôme dans la vie des personnages font ainsi écho à Merci pour le chocolat, alors que le personnage de commissaire de police interprété par Sophie Marceau rappelle toutes les femmes fortes et violentes des films de Chabrol, et l’on pourrait aussi citer la musique omniprésente et ses cordes inquiétantes, la maison bourgeoise où vivent les personnages… Mais plutôt qu’un pastiche, on a un peu l’impression, comme avec Mes Provinciales, d’être face à une contrefaçon : l’imitation est plutôt réussie, mais on sent bien que le résultat n’a pas la solidité de l’original (il manque notamment à Civeyrac l’ironie acerbe et cruelle de Chabrol)… et par conséquent, il est difficile de ne pas en rire un peu.

P. J.