Duras pour Godard

Un vidéogramme-affiche, blason d'un nationalisme de poésie

Parmi les références multiples ayant trait à la figure de Marguerite Duras dans le livre Histoire(s) du cinéma, j’en ai retenu une, presque emblématique, qui condense d’un seul trait la concordance entre le cinéaste et l’écrivaine et l’hommage qu’il lui rend. L’image en question issue du chapitre « Une vague nouvelle[11][11] Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, 1998, III, Gallimard, p. 141. » — dont l’inversion de l’expression attachée à ce mouvement légendaire invite à se focaliser sur les prédécesseurs moins identifiés — donne à voir les points de convergence entre ces deux créateurs et la filiation dans laquelle s’inscrivent les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Tout en embrassant simultanément les différentes facettes d’ordre esthétique, politique ou même affectif, cette composition se fait aussi manifeste pour un cinéma de résistants, qui trouve sa personnification en Marguerite Duras.

Portrait de Marguerite Duras dans la version imprimée d’Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard

En son centre en effet, l’image présente un portrait de l’écrivaine, en noir et blanc, d’une jeunesse intemporelle, entouré d’un halo blanc, en surimpression sur une peinture à dominante bleu-blanc-rouge. Créée à partir de la séquence vidéo d’Histoire(s), cette construction se démarque des autres compositions reproduites dans le livre pour son unité et sa force visuelle. L’agencement vif et chahuté des couleurs du drapeau, la disposition du texte et de la photographie évoquent une affiche par son effet d’appel maximal, sa puissance d’évocation et son art du raccourci. Avec une grande économie, les mots incrustés sur le portrait de l’écrivaine — Marguerite de France — en lettres majuscules à demi effacées, convoquent la figure historique mais aussi romanesque (elle deviendra sous la plume d’Alexandre Dumas la reine Margot), pour y inscrire, en un ingénieux tour de main et grand écart, l’autre Marguerite du XXe siècle, dans cette fois, l’Histoire du cinéma telle que la fabrique Godard. Télescopage, irrévérence, pied de nez à l’Histoire dont Godard donne à voir le montage, font de cette composition une réclame et une affirmation de ce qu’est le cinéma qui pense. Dans le même temps, cette combinaison désigne l’écrivaine comme une cinéaste incontournable, digne héritière des mouvements révolutionnaires et de « l’esprit d’insoumission[22][22] L’Esprit d’insoumission est le titre d’un documentaire coréalisé par Jean Mascolo et Jean Marc Turine en 1993. » que porta notamment le cercle d’intellectuels que l’on appela le groupe de la Rue Saint-Benoît. Parmi quelques-uns de ses membres, citons Maurice Blanchot, Dyonis Mascolo, Edgar Morin, Maurice Nadeau, Claude Roy ou encore Elio Vittorini. Gravitant autour du couple Marguerite Duras-Robert Antelme, ce comité de révolutionnaires se composait d’intellectuels soudés par une amitié forte depuis la Résistance, qui ont tenté d’opposer certains principes de subversion à l’égard de tous les pouvoirs existants. Si, après guerre, une majorité de ses membres étaient inscrits au parti communiste, certains le quittent à l’exemple de Vittorini en Italie, d’autres en sont exclus tels que Antelme, Mascolo et Duras, en 1950. Autre jeu d’associations à lire au plus près de leurs signifiants : Godard, à travers cette mention (Marguerite de France), réactive l’origine première du logotype de Gaumont : le motif de la marguerite avec ses pétales renvoie en effet à l’identité visuelle de la firme française créée en 1895 par Léon Gaumont, qui choisira comme symbole cette fleur en référence au prénom de sa mère. Signe implicite au sponsor, à la mère nourricière tout autant qu’à l’entreprise pionnière du cinéma français, Godard, par ce détournement du sigle commercial, signale sans prêter allégeance la source de financement et le coproducteur du vaste projet que sont Histoire(s) du cinéma, dans sa forme filmique et imprimée.

Logotype de la firme Gaumont

Et poursuivant l’effeuillage de la marguerite, il y a enfin Margotton, surnom familier où pointent la condescendance et la familiarité, dont Gérard Depardieu affuble l’écrivaine devenue une célébrité mondiale avec son roman L’Amant (prix Goncourt, 1984), dans une lettre qu’il lui adresse en 1988. Au cours des années soixante-dix, le comédien joue un rôle-clé dans quatre des films de Duras[33][33] Nathalie Granger (1972) ; La Femme du Gange (1974) ; Baxter Vera Baxter (1976) ; Le Camion (1977).. L’extrait du premier paragraphe de ce courrier, entre louanges et coups de griffe, offre une synthèse inopinée des variations que j’ai commentées autour du photogramme de Godard : « Chère Margotton / Avec toi, tout est grave, tout est important. Je viens de t’entendre à la télévision. (…). Un intellectuel se serait expliqué, toi tu trouves. Tu es tout le contraire d’une intellectuelle. Tu as été une femme amoureuse, une aventurière qui a ri, joui, souffert. Comme François Truffaut, tu es un voyou, un chef de bande. Ton pote Godard aussi est une sorte de délinquant, mais lui, ce serait plutôt blouson doré. Il reste un fils de famille qui de temps en temps vient demander un peu d’argent de poche à papa-Gaumont[44][44] Gérard Depardieu, Lettres volées, Éditions JC Lattès, 1988, p. 81. ».

France tour détour Duras

Revenons à la peinture et au fond tricolore, où différentes strates se laissent deviner au fil des pages. Ainsi que le rappellent Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat[55][55] Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat, Godard, simple comme bonjour, L’Harmattan, 2005, p. 121., le travail du cinéaste sur le bleu-blanc-rouge récurrent dans ses films, notamment Made in USA (1966) [a], Deux ou trois choses que je sais d’elle (1966) [b], La Chinoise (1967) [c] ou encore Week-end (1967) [d] « le rapproche des Fauves pour qui le pavoisement populaire du 14-Juillet est devenu comme un emblème (Marquet, Dufy, Manguin, et, avant eux, Manet, Monet, Van Gogh…) » :

Photogrammes extraits de Made in USA (1966) [a], Deux ou trois choses que je sais d’elle (1966) [b], La Chinoise (1967) [c] ou encore Week-end (1967) [d]

La dimension festive véhiculée par les tons purs et saturés des couleurs du drapeau sont également présents dans la composition de Godard autour de Marguerite Duras dans Histoire(s).

Dans la version filmique d’Histoire(s), il est intéressant de noter que ce fil tricolore autour de Duras s’étend aussi à la typographie et se tisse dans la succession de cartons et les associations de mots qui se donnent à lire. Ainsi en est-il de la mention du titre India Song, composé en lettres bleues éclairées d’un contour blanc sur un fond noir, auquel succède un second carton, mis en page de façon analogue, mais avec cette fois en lettres rouges les mots suivants : « UN ART SANS A VENIR », allusion à la phrase attribuée à Louis Lumière — « le cinéma est une invention sans avenir » —, qu’il aurait énoncée en 1895. L’absence d’accentuation et la découpe du mot « A / VENIR » associées à la tonalité funèbre du tout premier carton en amont de la mention India Song — Le Tombeau hindou, qui est le titre d’un film de Fritz Lang réalisé en 1959, et également, dans sa filmographie, son avant-dernière production —, appellent et anticipent le banc-titre suivant « SANG / A / VENIR » en majuscules rouges. De « Lang » à « Song » à « Sang », il n’y a qu’une lettre à permuter dont Godard favorise le glissement par des transitions fluides portées par le montage et la graphie des mots, ouvrant la voie au décloisonnement des images et du sens.

Photogrammes extraits de la version filmique d’Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard

De Lumière à Lang enfin, ce jeu d’échos convoque un autre enchaînement, tiré du Mépris (1963), où Godard fait se télescoper les origines dans une salle de projection quand, à propos d’Homère, il met en scène une dispute violente opposant le producteur (Jack Palance) et le réalisateur allemand incarnant son propre rôle. Au bas de l’écran, vierge de projection, telle une légende sous une image qui scelle le destin du cinéma, s’étale en capitales presque monumentales la formule de l’inventeur du cinéma traduite en italien : « l cinema è un’invenzione senza avvenire».

Le Mépris (1963) de Jean-Luc Godard

« Ce film — son plus beau film, dit Daney — donne une vue imprenable — entre le passé et le futur — sur le présent du cinéma. (…) Dans un geste prémonitoire, poursuit-il, il tue les deux composantes du cinéma commercial “normal” : la star et le producteur. Il reste seul en face d’un homme qu’il admire. La “politique des auteurs” a vraiment triomphé. On ne sait pas encore (pas même Godard) à quelle solitude tout cela va mener, ni de quel divorce avec le (grand) public cette histoire est déjà lourde[66][66] Serge Daney, La Maison cinéma et le monde, 4. Le moment Trafic (1991-1992), POL, 2015, p. 242. ».

Dans cette scène-clé, le caractère prophétique de la phrase de Lumière sur la faillite du cinéma à venir offre en condensé la thèse centrale d’Histoire(s) du cinéma, que Jean-Michel Frodon présente en ces termes : « le cinéma était fait pour penser, et singulièrement pour penser le XXe siècle, et (…) le XXe siècle n’en a pas voulu, le cantonnant à d’autres rôles. Histoire(s) du cinéma est une démonstration de comment le cinéma aurait pu être un outil de pensée et, ainsi, de liberté. Et, du même coup, les films se situent, à regret, hors du cinéma, puisqu’il n’a pas été cela[77][77] Jean-Michel Frodon, « Toutes les histoires de Jean-Luc Godard », Le Monde, 6 octobre 1995. ». Une solitude et une mélancolie dans laquelle Godard et Duras, chacun dans sa trajectoire, se retrouvent.

Le Nu couché bleu de Nicolas de Staël

Dans ce sillage bleu-blanc-rouge, la peinture, que l’on distingue à peine en arrière-plan[88][88] Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, III, Gallimard, p. 72.. est le Nu couché bleu (1955) de Nicolas de Staël, recréé par Godard pour le reproduire dans Histoire(s) en raison de problèmes de droits avec les héritiers du peintre.

Nu couché bleu (1955) de Nicolas de Staël

Le tableau original, une huile sur toile, s’insère dans une série portant sur la figure féminine qu’il a réalisée au cours des années cinquante. Souvent exposé et commenté pour la dimension funeste qu’il comporterait, le Nu couché bleu est l’un des derniers tableaux peints par de Staël avant son suicide, l’année même de sa conception. Rappelons aussi que Godard le désigne comme le dernier des peintres, ainsi que le rapporte Bergala : « Pendant des décennies, le cinéaste a proclamé que pour lui la peinture s’arrêtait à Nicolas de Staël ». Signalons enfin que ce tableau figure dans Adieu au langage (2014), son avant-dernier film, dans une séquence de fin significative où l’interprète assis sur un banc feuillette un livre d’art sur de Staël avec en couverture le Nu couché bleu montré ostensiblement, et ce monologue déclamé : « Continuation vaille que vaille d’un monde fatigué. Fin de ce monde, avènement d’un autre monde. Que nous arrive-t-il à l’orée de ce siècle de ce qui semble n’avoir aucun nom clair dans aucune langue tolérée ? »

Adieu au langage (2014) de Jean-Luc Godard

Dans la version imprimée d’Histoire(s), la peinture de Nicolas de Staël subit des mues organiques plus ou moins gracieuses, dont l’évolution en trois temps marque les étapes d’un cheminement qui semble trouver son accomplissement et sa vérité dans sa conjonction avec le portrait de Duras. Recadré et légèrement brouillé par une image sous-jacente d’un profil de femme à peine distinct, le Nu s’incarne, se fait chair, en laissant entrevoir des traces de pilosité auxquelles se mêle la trame vidéo. Il apparaît ainsi une première fois, en écho possible à son aura tragique (celle d’un amour incompris qui ne trouve d’issue que dans la mort avec pour legs ce tableau), dans le chapitre intitulé « La monnaie de l’absolu (a) », trente pages[99][99] Ibid. III, p. 72. en amont de la composition charnière avec Duras. Dans sa seconde phase de transformation, le Nu se lisse et se dilue dans une image de film en noir et blanc à la mise en scène mélodramatique où apparaît au premier plan le visage d’une femme évanouie[1010][1010] Il s’agit d’Estelle incarnée par Nadia Sibirskaïa, dans les bras de Batala interprété par Jules Berry. qu’un homme tient dans ses bras, entouré de quatre autres personnes penchées sur elle. La séquence en question est tirée du film de Jean Renoir, Le Crime de Monsieur Lange (1936), que l’on identifie au premier coup d’œil comme un film du répertoire français par la présence du bleu-blanc-rouge. Cette réalisation, qui rend compte de l’esprit de l’époque et des toutes premières heures du Front populaire, est souvent présentée comme le premier film libertaire diffusé dans les salles françaises. Et l’un des seuls.

Version imprimée d’Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard

Que ce Nu couché bleu de Nicolas de Staël, devenu étendard tricolore, se trouve associé de façon souterraine à la figure de Duras dans le montage de Godard, invite à s’interroger sur les points de jonction, objectifs ou intuitifs, qui ont engendré ce rapprochement entre les deux créateurs. Parmi eux, un trait unit le peintre et la cinéaste dans un paradoxe apparent autour précisément de la représentation de la nudité de la femme : chacun dans son art, en effet, a eu un recours rare et compté, au nu féminin. Il est pour de Staël un épisode isolé dans le parcours de l’artiste, marqué par une parenthèse d’une vingtaine de toiles et quelques dessins à l’encre et au fusain. Dans la filmographie de Duras, les images de femme exposée nue/exposant sa nudité se comptent sur les doigts d’une main. Tout en s’inscrivant dans une tradition bien instituée de la peinture européenne dans leur mode de représentation respectif, Duras comme de Staël ont en commun d’avoir exploré le nu féminin, qui donne à voir, ainsi que l’analyse le poète et sociologue John Berger, « quelques-uns des critères et des conventions utilisés pour voir et juger les femmes en tant que spectacle[1111][1111] John Berger, Voir le voir, Editions B42, 2014, p. 47. Cette édition reprend la version originale de l’ouvrage Ways of Seeing, publié par la BBC et Penguin Books Ltd en 1972. 1re éd. en fr., Éditions Moreau, Paris, 1976.». À quelle association Godard nous invite-t-il par cet effet de surimpression entre le Nu couché bleu de Staël et le portrait photographique de Duras ? Toujours concret, Godard commente ce procédé comme un élément de sa rhétorique visuelle dans Histoire(s) : « Quand on fait d’elles [les surimpressions] une matière principale, elles permettent d’aller d’un endroit à un autre sans oublier l’endroit d’où l’on part, sans encore connaître celui où l’on arrive, en sachant qu’au milieu ou aux trois quarts de l’inattendu peut surgir[1212][1212] « Jean-Luc Godard, des traces au cinéma », entretien avec Stéphane Goudet et Michel Ciment, Positif n° 456, février 1999, pp. 50-57.». Dans sa juxtaposition avec le portrait de Duras, le Nu de Staël se dévoile physiquement en tournant les pages du livre à rebours, et cette opération prend toute la dimension d’une mise à nu au sens d’une vérité de soi plutôt que d’un corps-objet offert aux spectateurs.

Dans la filmographie de Marguerite Duras, les nus féminins sont comptés (voir planche ci-dessous). En fragments d’abord. India Song (1975) présente ainsi la toute première occurrence de nudité, avec un plan serré, sur le sein de Delphine Seyrig [a]. Vient ensuite Baxter Vera Baxter, réalisé en 1977, qui est l’unique film où une actrice, ici Claudine Gabay, apparaît entièrement nue, allongée tout en longueur sur un lit, dans l’isolement d’une chambre à coucher [b]. Dans le générique du film, Duras procède en quatre plans, étrangement statiques, à un lent effeuillage de ce corps, comme absent et oublieux de toute représentation publique. Le Navire Night (1979) enfin, donne à voir le corps de Dominique Sanda, poitrine nue, étendue sur le dos, les hanches couvertes d’un linge, les jambes pliées [c]. Cette dernière image, tout particulièrement, évoque, par la position de la femme, dans sa raideur et sa forme de suspension, le tableau de Staël. Le rapprochement de ces deux images a aussi pour effet d’en convoquer une troisième, qui s’impose comme une évidence dans cette généalogie des femmes étendues, nues ou presque nues, dans la filmographie de Duras.

Trois nus féminins dans la filmographie de Marguerite Duras. [a] : India Song (1975), [b] : Baxter Vera Baxter (1977), [c] : Le Navire Night (1979)

Ainsi en est-il de la jeune femme tondue à la Libération, incarnée par Emmanuelle Riva, dans Hiroshima mon amour. Non pas nue mais dans le dénuement, elle aussi, est allongée dans le cloisonnement de sa propre chambre à coucher.

Hiroshima mon amour (1959) d’Alain Resnais.

En écho aux descriptions de Duras dans le scénario du film de Resnais, l’association opérée par Godard met en résonance les deux œuvres et éclaire le tableau de Staël d’un relief particulier qui répond au texte de Duras : « C’est la nuit que sa raison revient. Qu’elle se souvient qu’elle est la femme d’un homme. (…) Qu’il soit mort n’empêche pas qu’elle le désire. (…) Elle a la pose d’une femme dans le désir, impudique jusqu’à la vulgarité. (…) Dégoûtante. Elle désire un mort[1313][1313] Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, « Les évidences nocturnes (Notes sur Nevers) », Gallimard, 1960, p. 111.». Cette opération de montage par juxtaposition agit en puissant révélateur de ce que peut le cinéma, comme outil de pensée et de fabrique de l’histoire.

Le Rouge de Fromanger

Pour autant, le rapport qu’entretiennent Duras et Godard autour des couleurs du drapeau tricolore a une spécificité historique remarquable. Si on examine par exemple les liens que Godard noue sur ce thème avec Fromanger, on peut dégager un autre univers de signes et de sens. Poursuivant dans le temps ce jeu de filiations dans l’histoire de la peinture et du cinéma, la couleur rouge (à droite de l’image) qui se mue en coulure, conduit assez directement au Film-Tract n° 1968, dans lequel un drapeau français saigne métaphoriquement.

Jean-Luc Godard, Film-Tract n° 1968

C’est en 1968, comme l’indique sa numérotation, que Godard coréalisa avec Gérard Fromanger ce court métrage muet (appelé aussi Le Rouge dans certains entretiens[1414][1414] Gérard Fromanger, « Il faut créer un Vietnam dans chaque musée du monde » in Brenez Nicole et Lebrat Christian (dir.), Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France, Cinémathèque française – Mazzotta, 2001, pp. 336-337.), avec William Lubtchansky à la caméra, qui deviendra le plus célèbre des ciné-tracts produits en Mai 1968. Précise et minimale, la réalisation de ce morceau d’anthologie nécessita en tout et pour tout une demi-heure, relate rétrospectivement le peintre. « On a reconstitué une action dans un atelier d’artiste, dans lequel il y avait une mezzanine. Du coup, nous utilisions l’atelier comme banc-titre géant. (…) Tout s’est fait avec des bouts de ficelle[1515][1515] Ibid. »

Parmi les traits d’union qu’il est possible d’établir entre Fromanger et de Staël mêlés à cette composition, rappelons que les deux peintres sont dans les années soixante-dix représentés par la galerie Jeanne Bucher, connue pour avoir soutenu des pionniers du modernisme (depuis sa fondation en 1924) puis de l’abstraction de la Seconde École de Paris (à laquelle appartient Nicolas de Staël). Les circonstances de la collaboration entre Fromanger et Godard au cours de l’année 1968 sont longuement détaillées dans un entretien[1616][1616] Ibid. mené par le vidéaste et cinéaste Christian Lebrat avec le peintre. Intrigué et fasciné par cette idée de coulure sur le drapeau qu’il avait découverte dans une version publiée, Godard demanda à rencontrer Fromanger pour en connaître le processus de fabrication, conscient de la toute-puissance plastique du geste et de sa portée cinématographique.

En amont de Film-Tract n° 1968 : une affiche et Cohn-Bendit

Il est intéressant de rappeler que l’origine de Film-Tract fut précisément une affiche, refusée, créée par Fromanger dans le cadre des Ateliers populaires de l’École des Beaux-Arts à Paris.

« J’avais fait une affiche avec un drapeau français dont le rouge coulait sur le blanc et le bleu, raconte le peintre. Comme tous les projets étaient votés collectivement, cette affiche avait exigé une assemblée générale de huit heures au bout desquelles elle fut finalement refusée. (…) Le lendemain, Cohn-Bendit, qui avait entendu parler de cette histoire, a décrété : “je la veux tout de suite”. (…) Mais le surlendemain, Cohn-Bendit a été expulsé de France et tout est tombé à l’eau (…). La grande raison qui a poussé les uns et les autres à refuser, c’était la peur, la peur du drapeau souillé par le sang, (…), le drapeau transformé…[1717][1717] Ibid.»

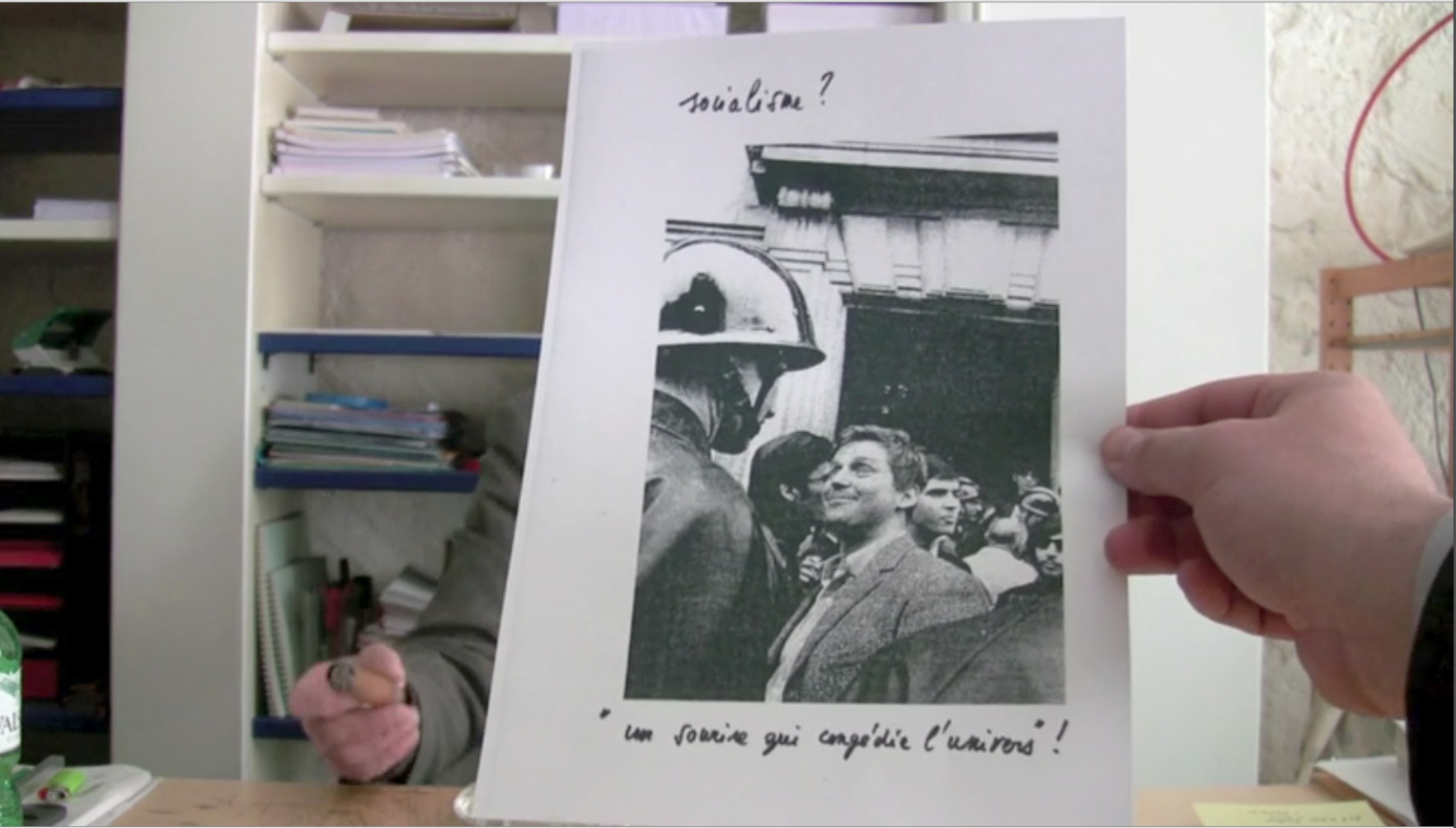

De la même manière que l’affiche se trouve dans les fondements de ce court métrage, la présence de Cohn-Bendit en ordonnateur affleure en creux dans le photogramme singulier d’Histoire(s). En effet, la joyeuse impertinence du visage de Duras en figure de révolutionnaire dans la composition de Godard convoque par analogie le célèbre portrait de Cohn-Bendit, saisi sur le vif d’une manifestation, par le photographe de presse Jacques Haillot :

À gauche : Portrait de Marguerite Duras dans la version imprimée d’Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard

À droite : Daniel Cohn-Bendit, photograhié par Jacques Haillot

Rappelons la portée politique exceptionnelle de ce cliché de 1968 et son inscription quasi immédiate dans la mémoire collective que Georges Kiejman, à l’occasion de l’émission « Vive le cinéma » en 1972, analyse en ces termes : « Les idéologies un peu tristes étaient bousculées et (…) quelqu’un comme Cohn-Bendit avait légitimement conquis son immense popularité sur la vue d’une simple photographie de lui-même riant devant les CRS à l’épaule[1818][1818] Georges Kiejman, émission « Vive le cinéma » de Janine Bazin et André S. Labarthe, La politique et le bonheur : Georges Kiejman, 24 septembre 1972. ».

Rire salubre et regard effronté en partage, la ressemblance entre Cohn-Bendit et Duras s’impose dans l’expression de leurs visages. Même si le rapprochement de leurs portraits respectifs n’a pas lieu de fait dans Histoire(s) par une confrontation directe ou indirecte des deux photographies, qu’elles soient surimprimées, juxtaposées ou simplement contiguës, comme Godard en a coutume, il s’affirme en filigrane dans le photogramme ici commenté.

Et comme pour mieux attester la consistance de cette présence souterraine, Godard en 2010 présente ce même tirage de Mai 1968 à l’occasion d’un entretien vidéo[1919][1919] « Jean-Luc Godard en liberté » (entretien avec Edwy Plenel, Ludovic Lamant et Sylvain Bourmeau), Mediapart. 27 avril 2010. pour la sortie de Film socialisme, sa dernière production du moment. Évoquant ses liens particuliers avec Cohn-Bendit, il montre une reproduction photocopiée du cliché emblématique, avec ces mots inscrits au feutre noir de son écriture si caractéristique disposés en deux phrases distinctes, en haut et en bas de l’image : « « Socialisme ? / Un sourire qui congédie l’univers ! ». La paternité du second terme — une phrase de Denis de Rougemont — est précisée verbalement par le cinéaste et se distingue par la présence de guillemets.

« Jean-Luc Godard en liberté » (27 avril 2010), entretien vidéo avec Jean-Luc Godard diffusé sur Médiapart

Outre cet ordre des ressemblances entre Duras et Cohn-Bendit, le rapport établi entre ces deux personnalités repose également sur les échanges suivis — médiatiques ou cinématographiques — que l’écrivaine comme l’homme politique ont entretenus au long cours avec le cinéaste. À l’instar de Duras et avant elle, Cohn-Bendit prend part en 1969 au film Vent d’Est, signé du Groupe Dziga Vertov, composé par le duo Godard-Gorin.

Fermons cette parenthèse rouge autour de Cohn-Bendit et recentrons-nous sur la présence récurrente des couleurs du drapeau français dans la filmographie de Godard. Quelle spécificité peut-on dégager de ce moment Fromanger ? Comment le cinéaste dans son entreprise historienne reprend-il possession de cette période rétrospectivement et de cet usage persistant du bleu-blanc-rouge ? Que réactive-t-il à travers cette association avec le portrait de Duras près de trente ans après dans Histoire(s) ? Dans cette confrontation particulière avec l’écrivaine-cinéaste, Godard ne désigne-t-il pas symboliquement une patrie dans la sphère cinématographique ? C’est dans un entretien avec Alain Jouffroy en 1966 que Godard résume de façon la plus explicite son usage du bleu-blanc-rouge et la portée qu’il entend lui donner : « Je crois un peu au nationalisme, mais à un nationalisme de poésie, pas du tout politique : j’aime bien que Delacroix soit français et Beethoven allemand… » Et « Vous croyez à “l’âme d’un peuple” ? » l’interroge Jouffroy. « Je ne peux pas l’exprimer ainsi parce que ça a l’air un peu gros, mais c’est un peu ça[2020][2020] Jean-Luc Godard (entretien avec Alain Jouffroy), « Miner le terrain », L’Œil n° 137, mai 1966.».

Paradoxalement, Duras n’a jamais abordé cette question du tricolore, ni dans ses contenus ni dans ses palettes plutôt riches en teintes complémentaires, alors que le cinéma de Godard se compose surtout en couleurs primaires. Par le collage allusif qu’Histoire(s) opère entre Fromanger et la femme de lettres, Godard place la production de Duras dans un sillage français délimité, mais aussi dans cette lignée militante, tout autant à la marge, qui entend « faire politiquement des films politiques » selon le mot d’ordre du cinéaste, loin de toute fiction de gauche. Il s’en explique en ces termes, dans Tribune socialiste, en 1969 : « C’était un moyen simple et peu cher de faire du cinéma politique. Pour une section d’entreprise, pour un comité d’action, puisque la bobine coûte 50 francs tout compris. Et surtout, l’intérêt est moins la diffusion que la fabrication. Ça a un intérêt local de travailler ensemble et de discuter. Ça fait progresser. Et puis la diffusion peut se faire dans les appartements, (…). Ça permet de repenser à un niveau simple et concret le cinéma. Cette fabrication peut faire comprendre aux gens qui font du cinéma qu’il faut travailler avec les gens qui n’en font pas, et comme la fabrication est extrêmement simple, les gens qui n’en font pas comprennent que les problèmes de cinéma (…) ne sont compliqués que parce que la situation politique les complique[2121][2121] Tribune socialiste, 23 janvier 1969.».

Si, vraisemblablement, Duras ne participa pas directement à l’expérience des ciné-tracts — ces derniers, en effet, ne comportaient pas de signature —, elle en est la représentante dans le cinéma, dans l’esprit, la radicalité, la pauvreté des moyens et l’invention de formes nouvelles.

Même si le photogramme de Godard au fort impact visuel n’est pas strictement une affiche en ce qu’il est placé sur une page dans une succession d’images à l’intérieur d’un livre et non dans l’espace public comme une réclame, il est intéressant que rejaillisse subrepticement son origine, sa qualité première d’affiche qui a motivé la constitution de Film-Tract n° 1968. Dans l’art de Fromanger, cette production « occupe une position tout à fait stratégique (…), rappelle l’historien de l’art Michel Gauthier. (…) La logique d’un microrécit donne à l’œuvre la première occasion d’affirmer le dualisme qui l’anime : un événement purement pictural devient un énoncé politique. (…) Dans l’effusion révolutionnaire de Mai, Fromanger parvient paradoxalement, peut-être grâce à Godard, à formuler une manière de programme[2222][2222] Michel Gauthier, Gérard Fromanger, Éditions du Centre Pompidou, 2016.». De façon analogue, ce photogramme singulier proche d’une affiche dans son effet d’annonce synthétique porte en lui cette même dualité, celle d’événement pictural et d’énoncé politique, avec Marguerite Duras en figure de proue, qui amène à considérer par l’entremise de Godard d’autres parallèles inattendus avec le peintre. La vision en 2016 de la rétrospective consacrée à Fromanger au Centre Pompidou conjuguée à la coulure rouge de Film-Tract n° 1968 sur le portrait de la cinéaste m’a conduite à ce rapprochement avec le court métrage Les Mains négatives (1979). Pour mettre en œuvre sa colère politique, Duras dans le fil des événements de 1968 réalise en noir et blanc, Détruire dit-elle en 1969, puis Jaune le Soleil et Nathalie Granger en 1972, films peu consensuels ou démonstratifs. Alors qu’à cette même période, Fromanger est en permanence tendu « entre esthétique au service d’un projet politique et esthétique à effet politique — et la couleur est sans doute le lieu où se marque le mieux cette tension[2323][2323] Éric de Chassey, « Contrepoints », (postface du catalogue de Gérard Fromanger Le désir est partout de la galerie Jeanne Bucher (1975), reproduit en fac-similé avec la préface de Michel Foucault, « La Peinture photogénique » ), Le Point du jour, 2014, p. 71.», Duras, adopte, dès ses premiers films, une ligne plus radicale, qu’elle explicite avec distance dans un entretien de 1977 autour du film Le Camion : « Les films politiques, pour moi, glorifient le mérite ouvrier, et font des prolétaires des saints du travail, c’est-à-dire qu’ils glorifient l’orchestration capitaliste du travail. Les films dits politiques, je les fuis (…) : pour moi, c’est ça, les films réactionnaires. (…) le cinéma (…) croule sous les bons sentiments. C’est le plus prudent de tous les arts. Il faut se distraire de la logique politique, pour rejoindre la politique par d’autres voies. Si on reste dans le bourbier rhétorique, on ne peut pas en sortir. Il devient une fin en soi[2424][2424] Marguerite Duras, Le Camion, Editions de Minuit, 1977, p. 116.». Au tournant de Mai 1968, deux des réalisations saillantes de Fromanger utilisent le rouge « comme un marqueur de son engagement au service d’une cause. Les Souffles, présentés (…) dans les rues de Paris en 1968, sont des demi-sphères de plastique teintées en rouge à travers lesquelles les passants sont invités à regarder la réalité selon un principe de politisation métaphorique du regard[2525][2525] Éric de Chassey, « Contrepoints » (postface…), Le Point du jour, 2014, p. 71.». De plain-pied dans l’art contemporain, Godard, à nouveau, avec l’acteur Pierre Clémenti, sera de la partie et filmera l’événement.

Quelques mois après, Fromanger présentera l’album Le Rouge comprenant vingt affiches sérigraphiées : dix d’entre elles constituent une variation autour de la coulure rouge qui se répand sur des drapeaux de nations différentes. Les dix autres images montrent des photographies de lutte prises en mai 1968 par le photographe de presse Élie Kagan.

Les points de convergence entre cet ensemble, sa série consécutive intitulée Boulevard des Italiens (1971) et Les Mains négatives, sont objectifs : tous traversent un même territoire, la ville de Paris. Pour Duras, cette unité de lieu n’est pas anodine. Durant cette année 1979, elle produira cinq films, dont quatre sont l’occasion de franchir le bois de Boulogne et d’entrer pour la première fois dans la capitale. Dans Les Mains négatives, la caméra embarquée filme les travailleurs au petit matin sur les Grands Boulevards, « à peine distincts dans la nuit étant donné la mauvaise qualité assumée des images[2626][2626] Maurice Darmon, Le cinéma de Marguerite Duras, tome 4, 202 éditions, 2016, p. 62. ». Et si Duras arpente ainsi les avenues, ce n’est pas pour y rencontrer des saints du travail mais, comme elle l’affirme dans l’entretien filmé La Caverne noire[2727][2727] La Caverne noire, entretiens filmés avec Dominique Noguez, réalisé par Jérôme Beaujour et Jean Mascolo, 1984., pour se retrouver « tout à coup, à sept heures du matin dans une donnée coloniale de l’humanité ». Cette séquence particulière reprend presque à l’identique, par un phénomène d’écho assez surprenant, l’une des sérigraphies de l’album Le Rouge qui présente des balayeurs au travail : « Pendant les quarante-cinq minutes du travelling entre six heures un quart et huit heures moins le quart du matin, à part une prostituée boulevard Magenta, on n’a rencontré que des Noirs, quelques femmes de ménage portugaises du côté de l’Opéra, celles qui nettoient les banques, quelques loubards aussi, quelques sans-abri. Paris à cette heure-là n’est pas à nous. Et ces gens-là, ceux qui nettoient les banques, les rues, les magasins, disparaissent complètement à huit heures, c’est alors nous qui occupons la place. Depuis l’Indochine, depuis ma jeunesse, je n’avais jamais vu une telle population coloniale réunie dans un seul endroit[2828][2828] Marguerite Duras, « Aurélia Aurélia quatre« , Cahiers du cinéma n° 312-313, juin 1980, p. 75.».

À gauche : Les Mains négatives (1979) de Marguerite Duras

À droite : Le Rouge (1968) de Gérard Fromanger

L’autre Rouge de Marin Karmitz

Un Rouge peut en cacher un autre. La séquence des Mains négatives, en résonance si forte avec les sérigraphies de Fromanger, répond également à un autre film court réalisé par Marin Karmitz, où les mêmes balayeurs sont utilisés. Il y a en effet deux Rouge différents, rappelle Fromanger, « l’un de 1968, réalisé avec Jean-Luc Godard, muet, et celui de 1969, qui est le film-annonce de Marin Karmitz [Camarades], sur lequel il y a un son terrible d’usine. (…) Il connaissait mes travaux (…) et m’a demandé de faire le film-annonce avec mon principe de sérigraphie[2929][2929] Nicole Brenez et Christian Lebrat (dir.), Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France, 2001, pp. 336-337.».

Camarades (1969) de Marin Karmitz

Plus directement lié à Duras que ne l’est Fromanger, Karmitz, en 1964, alors tout jeune cinéaste, fait appel à ses services comme scénariste pour un film de commande pour le compte des laboratoires pharmaceutiques Anphar. La fiction d’une durée de vingt minutes s’intitule Nuit noire, Calcutta, et l’étrangeté du titre renvoie assez directement au film non moins étrange de Duras Son nom de Venise dans Calcutta désert réalisé en 1976. Quarante ans après, Karmitz souligne encore l’importance considérable que tint cette expérience commune dans la genèse du livre Le Vice-Consul (1966), et avec plus d’évidence encore, combien elle imprima sa marque dans le film La Femme du Gange (1974). Et dans ces années-là, il faut rappeler que Le Rouge de Karmitz connut aussi des circuits de diffusion moins confidentiels pour atteindre un public en principe plus étendu puisque de ciné-tract se métamorphosa en spot de promotion à l’occasion de l’ouverture de la première salle de Karmitz — le 14-Juillet Bastille, qui deviendra le Mk2 Bastille — inaugurée le 1er mai 1974.

Cinq ans après cette collaboration, Duras aura très probablement suivi avec attention la production de ce jeune réalisateur et gravé dans sa mémoire cette présence des balayeurs marqués au rouge sur les Grands Boulevards. À la flagrance des silhouettes peintes en rouge chez Fromanger répond près de dix ans après l’image dégradée des travailleurs anonymes de Duras. Dans sa série Boulevard des Italiens, rappelle Gauthier, Fromanger, en peignant les passants en rouge « veut peut-être un peu préserver l’illusion qu’ils pourraient encore hésiter entre “culture de masse” et révolution. »

Boulevard des Italiens (1971) de Gérard Fromanger

Sur une affiche, le titre d’un film, Le Distrait (Pierre Richard, 1970), semble toutefois ne pas permettre l’illusion : le peuple de ces lieux est bien voué au culte de la distraction[3030][3030] Michel Gauthier (dir.), Gérard Fromanger, Éditions du Centre Pompidou, 2016, p. 47..

Dix ans après, sur cette même scène de la vie moderne dans Les Mains négatives, le titre du film à l’affiche Le Point de non retour de John Boorman (1967) prolonge l’écho de ce constat désenchanté. En guise de réponse à cet état des lieux, le programme révolutionnaire de Duras se condensera dans une formule : « Que le monde aille sa perte, c’est la seule politique », phrase qu’elle énonce en 1977, alors qu’elle achève la réalisation de son film Le Camion. Qui de Duras ou Godard met ses pas dans les pas de l’autre ? La question reste ouverte tant les ramifications sont multiples et les influences, réciproques.