Filmer ce désert

L’invention du paysage tarahumara dans La Fêlure du temps de Raymonde Carasco et Régis Hébraud

« L’étude réelle et prodigieuse à entreprendre, c’est la diversité du tableau de la nature[11][11] Paul Cézanne et al., Lettres à Emile Bernard, Paris, Editions du Sandre, Paris, 2008, lettre du 12 mai 1904, p. 125.. »

Paul Cézanne, « Lettre à Émile Bernard », 12 mai 1904

Dernier volet de la fresque cinématographique tarahumara de Raymonde Carasco et Régis Hébraud[22][22] Pour davantage d’informations à propos du travail de Raymonde Carasco et Régis Hébraud, nous renvoyons à leur site, véritable mine de documents, ainsi qu’à la table ronde Cinéma / Politique de 2004 à laquelle Raymonde Carasco a participé., La Fêlure du temps (2000-2004) est un film composé de 5 parties qui retrace les origines du peuple tarahumara pour s’acheminer vers la disparition de la culture propre à ce peuple, notamment à travers la perte du savoir associé aux rites chamaniques. Pour évoquer à la fois la part mythique et historique du peuple tarahumara, Raymonde Carasco interroge longuement Ceverico, celui qui est désigné dès le film précédent, Ciguri – Tarahumaras 99, comme le dernier chaman. A travers sa parole, le film traverse 5 périodes : 1) l’avant, qui repose sur une connaissance des ancêtres par la tradition orale ; 2) l’enfance, et les propres souvenirs de Ceverico ; 3) sa première initiation au chamanisme ; 4) le moment décisif où Ceverico devient lui-même Raspador et pratique le rite du Peyotl appelé Ciguri/Jikuli ; 5) et la description du rite ultime, la despedida, dont le rôle est d’accompagner l’âme des morts vers l’autre monde. Le film propose donc de représenter et décrire à la fois une genèse et un déclin, la naissance et la disparition d’un peuple et de sa culture. À un autre niveau, le film lui-même vient refermer une épopée cinématographique, celle de Raymonde Carasco et Régis Hébraud consacrée au Indiens tarahumaras, qui compte aujourd’hui 14 films (dont La Fêlure du temps constitué de 5 parties), réalisés au gré de 18 voyages au Mexique en l’espace de vingt-cinq ans, entre l’été 1976 et l’automne 2001.

La Fêlure du temps est un film ample, un film somme, ou plutôt un film « produit » au sens mathématique et eisensteinien, le seul qui se déplie en 5 parties, relativement longues (toutes aux alentours de cinquante minutes), et d’autre part un film réalisé à partir d’images et de sons rapportés de trois voyages consécutifs à l’automne 1999, au printemps 2000 et à l’automne 2001.

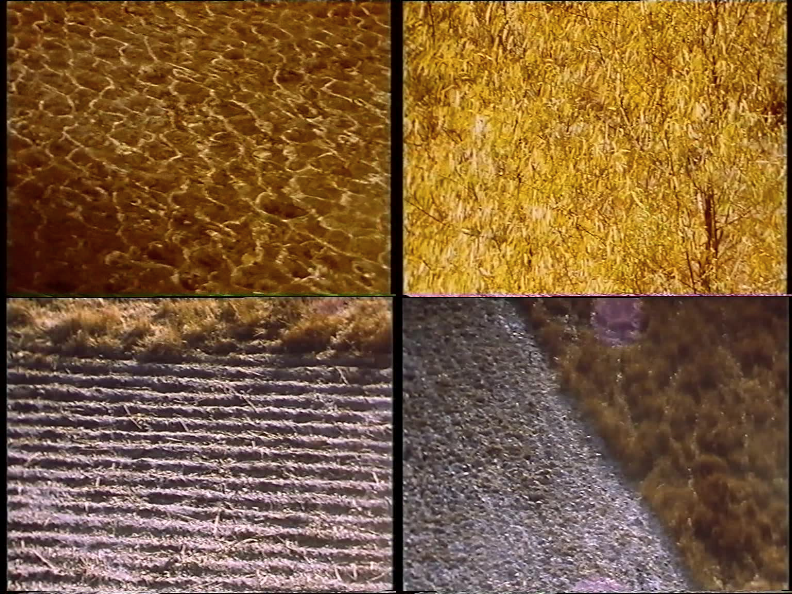

J’ai gardé de la première vision de ce film, lorsqu’il a été projeté par Nicole Brenez en 2003 à la Cinémathèque française, le souvenir puissant d’une grande attention au paysage. Des plans de surfaces d’eau irisées et agitées par le vent ; des plans de ciels chargés de nuages, de levers et de couchers de soleil ; et une série de panoramiques circulaires à 360° degrés, ou presque, pointés sur des chaînes de montagnes à l’horizon. Plus de dix ans plus tard, j’ai eu envie d’aborder la réflexion sur ce film à travers cette même entrée, le paysage et en commençant par poser la question : s’agit-il d’une description ou d’une invention du paysage ? Pour tenter d’y répondre, j’aimerais redonner ici quelques-unes des questions et interrogations qui ont ponctué l’approche de ce pentaptyque, notamment à travers les Carnets de route de Raymonde.

En parcourant à nouveau le film, je me suis aperçu qu’il avait laissé une autre trace indélébile chez moi, dans la description de la construction d’une maison par Simon, l’un des fils du Chaman Ceverico. On le voit en effet construire une maison littéralement de A à Z : il façonne tout d’abord des briques de terre, les fait sécher au soleil, avant de bâtir un mur de fondation en pierres qu’il a au préalable taillées, et sur lequel viendront ensuite s’empiler les briques, en laissant bien sûr la place nécessaire aux huisseries pour les portes et les fenêtres.

Cette construction est disséminée sur 3 des 5 parties et prend donc une importance à l’échelle du film : la fabrication des briques en fin de deuxième partie, la taille des pierres et le montage du mur de fondation en début de troisième partie, et la récolte des briques et le montage du mur de briques en début de quatrième partie. Du temps se glisse donc dans les étapes, tout comme on remarque qu’une nuit, au moins, a passé entre le façonnage des briques mises à sécher en fin de journée au soleil rasant et leur « récolte », une fois sèches, le lendemain après que le jour s’est levé. Ce processus long, à la fois pragmatique et symbolique, qui consiste à construire une nouvelle demeure, inscrit dans le film un motif important : la transformation d’une matière brute en une forme ordonnée, évoquant par là-même le travail du film, qui creuse dans le réel pour en rapporter des fragments, les tailler et les agencer entre eux.

Ce qui nous ramène au paysage, inscrit dans le film comme séries de fragments, plans brefs qui font irruption, effraction dans le récit du chaman et le dialogue instauré par Raymonde. Il m’est apparu paradoxal d’initier une recherche sur le paysage dans La Fêlure du temps, et de me retrouver happé, emporté à ce point par cette histoire de murs, de maçonnerie, sur laquelle je reviendrai encore, puisqu’il y a un autre mur, plus ancien, de pierre sèche celui-là. Et c’est Raymonde elle-même, à travers ses carnets de route, si précieux, qui m’a conforté dans cette sympathie entre les murs, les paysages et le film. Dès 1995, elle commente déjà la construction d’une maison en pierres taillées par le même Simon, pour arriver à cette réflexion :

« Ce sens de la construction rigoureuse a-t-elle un rapport avec l’espace sculptural que la nature a produit ici : l’espace entre les pierres hautes, les « piliers », tout à coup ouvert, après le resserrement des lieux escarpés, les petits ruisseaux secs, l’étroitesse des descentes et des montées. C’est le miracle du paysage ici : hautes solitudes, hautes terres désertes où comme des poches, des plages, des oasis, des trouées, des paradis miniatures (une mare claire peuplée d’oiseaux bleus, ou multicolores, presque silencieux, tout en battements d’ailes), des vallées rousses aux larges rochers, on passe

de l’abrupt à l’ouvert

du resserré à l’ample

de l’étroit au large

de l’angoisse à la paix

au calme

soudain.

Soudain le paysage…

Soudain un paysage. » (Carnets Tarahumaras, 12e voyage, avril 1995)

Le paysage est présenté ici par Raymonde comme une apparition, qui surgit, fait irruption au détour d’un chemin, à la faveur d’une trouée qui ménage un espace de vision, ainsi que le paysage qui fait irruption dans le montage. Comme elle le suggère, il y aurait donc un rapport entre des gestes de sculpture hétérogènes : geste humain de tailler la pierre pour construire une maison ; geste de la nature qui sculpte des cadres et crée des ouvertures, des espacements, des changements de rythmes dans le paysage.

« La découverte de la vallée, où se joignent les ruisseaux. Un paysage royal, la sculpture des falaises, l’Ouvert entre les falaises. Les mots manquent. Un paysage imprenable. Il faudrait revenir sur cette sensation d’Ouvert, trouver les mots de ce silence Barbare, les colonnes, les temples, châteaux inouïs des falaises là-haut, tandis que les vallées se joignent, ouvrent l’ampleur de l’espace en bas, dans les cailloux.

Comment filmer cela ? » (Carnets Tarahumaras, 16e voyage, automne 1999)

Il faut cependant établir des distinctions, et c’est ce que je vais m’efforcer de faire ici, entre trois catégories d’espaces selon qu’il s’agit de représentations de paysages naturels, de paysages travaillés par l’homme, ou de représentations des forces qui agissent à la fois sur l’homme et sur le paysage, forces que je regrouperai ici sous le terme vaste de « Nature ».

Le film s’ouvre sur un paysage naturel, résultant d’un travail des forces de la nature, dont on peut comprendre qu’il est pris dans un processus ancien, lent, toujours en cours, actuel. Même si cela ne se voit pas à l’œil nu et selon notre vitesse de perception, il s’agit de paysages constamment en train de se fabriquer, de se transformer, mais à un rythme géologique, selon un temps minéral. Ce sont par exemple des paysages travaillés par la lumière, par la végétation rustique des lichens et porteurs de traces antédiluviennes, ou par le passage de cours d’eau qui érodent les roches et dessinent des vallées. Bien que de la végétation et de l’eau soient présentes, Raymonde caractérisera de manière de plus en plus manifeste ces lieux de désert, notamment dans le texte qu’elle écrit en 2004 et qu’elle dédie à Nicole Brenez : « Filmer ce désert ».

« Le paysage pourrait être de sable / ce désert-là est de roc. » (« Filmer ce désert », avril 2004

Référence au désert dont on trouve déjà trace dans les carnets de voyage de 1978, où le désert renvoie au paysage comme surface.

« Désert, de purs lichens et rochers, et de pure surface. » (Carnets Tarahumaras, 3e voyage, 1978)

En regard de ces paysages naturels, on trouve une autre constellation de paysages travaillés par la main de l’homme, paysages culturels au sens premier du terme, puisqu’ils sont des espaces de culture, d’agriculture, des champs labourés, hersés, semés, récoltés, etc. Ils sont les traces visibles de la civilisation, dont les origines remontent à la sédentarisation, adaptant le paysage aux besoins humains. Ce paysage lui aussi pose des questions de cinéma. Si le paysage naturel existe dans les vibrations, même infimes, de la durée du plan, le paysage marqué par la main de l’homme appelle le cadrage géométrique qui pourra rendre compte des griffures qui zèbrent la terre.

« Toutes les géométries de matières qui se dessinent là, demandent à être cadrées, paysagéités-matières, lignes-cadres, en une picturalité informelle-abstraite. » (Carnets Tarahumaras, 16e voyage, automne 1999)

Et il y aurait une troisième catégorie de paysage, qui ne montre pas le résultat opéré par des forces naturelles quand elles agissent directement sur le paysage ou indirectement sur l’homme qui intervient sur le paysage, mais qui cherche plutôt à représenter ces forces de la nature au travail, selon une dialectique du visible et de l’invisible. Ces forces naturelles, ces énergies, sont proprement invisibles en effet puisqu’elles n’ont pas d’existence matérielle et qu’elles sont donc privées à la fois de motif et de représentation analogique (ce que nous rappellent Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe, dans L’Absolu littéraire, à propos des textes romantiques allemands, quand ils parlent de « force formatrice de la vie dans la nature (…) – caractère inconnaissable de la vie, de la forme formatrice en tant qu’elle est sans analogon) » – donc sans motif et sans représentation. Cette catégorie regroupe elle-même plusieurs aspects.

Tout d’abord, les levers et couchers de soleils qui ponctuent le film tout du long, à l’origine de somptueuses lumières crépusculaires. Alors que le film semble chanter la disparition d’un peuple, il est tout de même important de rappeler que le crépuscule n’est pas forcément associé à une fin et un déclin. Le crépuscule désigne une qualité de lumière qui vaut aussi bien pour le matin que pour le soir, pour le lever que pour le coucher du soleil, et marque donc aussi bien un début qu’un achèvement. Aube et crépuscule, aurore et coucher de soleil sont des valeurs qui s’échangent, inversibles et réversibles, pointant que toute fin est un début, et que tout début est une fin, le crépuscule étant par ailleurs intimement lié à l’idée de cycle.

L’autre motif qui fait régulièrement effraction est constitué de surfaces d’eau animées par le vent, irisées par les rayons du soleil. Lorsque Raymonde et Régis font leur 16e voyage en 1999, le Chaman n’est pas là, il est en Suisse, apparemment pour passer des examens médicaux, entraîné là-bas par des Européens. Régis nous rappelait dimanche lors de sa mémorable master class[33][33] Master class donnée par Régis Hébraud durant le festival Cinéma du Réel, à Paris, le 23 mars 2014, et dont nous avons publié l’extrait concernant la pratique du montage., la clairvoyance de Raymonde qui insiste pour qu’il filme les irisations et reflets à la surface de l’eau (encore une surface), selon des temps et des angles de prises de vues très précis, dans des proportions inhabituelles jusque-là lors de leurs tournage. Et si je parle de clairvoyance, c’est d’une part que Raymonde a dû voir dans ses reflets et ses rayons de lumière quelque chose, un invisible pour elle visible, ou visible dans le montage du film à venir, et d’autre part que la quasi totalité des plans tournés ont été montés.

« L’EAU

CES RIDES CONCENTRIQUES

CE PROCESSUS DE DILATATION-EXPANSION

A PARTIR DE PRESQUE RIEN

CE CENTRE PRESQUE INVISIBLE

CE CREUX CE CENTRE SPIRALÉ

QU’ON S’OBSTINE EN VAIN À REGARDER

A CHERCHER NE PAS TROUVER

SINON DANS SES EFFETS :

CES RIDES DE L’EAU

MATERIELLES INVISIBLES »

« PROJET(S) », texte poème, 2 novembre 2001, Mexico

Cela fait donc partie du projet que de trouver de l’invisible dans du matériel, comme si Raymonde à ce moment-là avait elle-même acquis un voir chamanique, et qu’elle savait où déceler la matière des visions. Plus d’un an auparavant, un texte des carnets atteste d’une compréhension fine de la nature comme force agissante à des niveaux variés :

« Ce sont plutôt des blocs de sensation que le temps lui-même compose. Ainsi le vent se lève, agite les feuilles, oblige la main gauche à tenir le cahier autrement : c’est le temps qu’il fait qui découpe les séquences temporelles, oblige à changer de posture, trop de soleil, trop chaud, trop froid, se tourner pour ne pas laisser le vent emporter le chapeau léger qui protège du soleil… » (Carnets Tarahumaras, 17e voyage, printemps 2000)

Cette prise de conscience, qui pour Raymonde mérite un paragraphe d’écriture, que le vent agisse tout autant sur la feuille d’un cahier que sur elle, dans une conjonction entre temps météorologique et temps chronologique, ayant pour effet une torsion du corps qui doit s’adapter à la nouvelle configuration, est très émouvante, car elle replace au centre du projet cinématographique cette recherche de filmer l’effet de forces naturelles sur des minéraux, des végétaux, des animaux.

Plusieurs conceptions du temps semblent se mêler dans l’œuvre : temps historique du peuple Tarahumara ; temps chronologique de la vie du Chaman et des voyages des cinéastes ; temps cyclique du jour, de la nuit, des saisons ; kaïros (le terme est utilisé à plusieurs reprises par Raymonde) d’un temps qui se creuse des vitesses infinies de la pensée ; et temps météorologique qui sculpte l’ensemble.

Que cherche Raymonde dans l’invisible ? Il me semble qu’un certain nombre de termes employés au fil de l’œuvre écrite ou filmée et au gré des situations, se rejoignent. L’invisible, n’est-ce pas aussi l’écriture, la pensée, le corps, l’expérience, la nature, l’âme, l’au-delà, comme autant de signes de l’ailleurs ici-même. Toujours, des signes à déchiffrer, à décoder. La Fêlure du temps est sans doute l’aboutissement de la recherche, dans une forme inventée qui agence l’ensemble des ces invariants (écriture, pensée, corps, expérience, nature, âme, au-delà…) en une figuration exhaustive du temps et de ses multiples acceptions.

« Comment capter l’Invisible ? La sensation, l’atmosphère de la Raspa, la parole de Ceverico et peut-être, plus encore cette extraordinaire force qui peut se dégager, opérer, dans la croyance d’un peuple entier. La chose la plus importante : celle qui disparaît. » (Carnets Tarahumaras, 16e voyage, automne 1999)

Et le film montre, au son berçant de la voix mélancolique et empreinte de tristesse de Ceverico, que les temps changent, que du savoir s’évanouit, que la jeune génération perd les croyances, la connaissance des rites, et la capacité même de la vision. Sur les images de Simon bâtissant la nouvelle maison, on entend Ceverico déplorer :

« Je crois que les gens

ne pensent plus

à cette chose

Jíkuli.

Maintenant ils pensent un peu

à rien

vraiment à rien

ils ne pensent

ni à leur père

ni à leur mère

ni à leur aïeul. »

Cette perte-là va se matérialiser par deux murs, symbolisant chacun un temps. Il y a le mur nouveau, celui monté par Simon, avec des techniques « modernes », un outil, une truelle. Et puis il y a le mur de l’enfance de Ceverico, celui construit par son père à lui, à la main, sans mortier, sans liant, sans outils vraiment, simplement en disposant des pierres. Raymonde y voit un fragment de temps :

« Ce matin, sur le lieu même où il naquit, devant ce si beau fragment de mur de pierre sèche, qui a résisté, comme une stèle, un monument fragmentaire (ce que Benjamin appelle « ruine » ?), je lui demanderai, après-coup, s’il avait mémoire non seulement de son enfance (devant le fragment de mur dressé), et ensuite, devant le cercle du Ciguri, (…) s’il avait la mémoire d’une vie ou de vies antérieures… » (Carnets Tarahumaras, printemps 2000)

Situés à distance dans le film, les deux murs s’entrechoquent, les deux générations aussi. Le temps s’ouvre, et comme le mur se dédouble. Le temps lui-même devient fragment, ruine de temps, renvoyé au souvenir de l’enfance. Or il apparaît, et Raymonde le dit explicitement, qu’elle est peut-être venue chercher au Mexique sa propre enfance, sa propre fêlure du temps, fêlure intime, qui aura donné à l’œuvre sa direction telle qu’elle nous apparaît si limpide aujourd’hui. Il y a alors quelque chose de troublant et d’extrêmement émouvant dans ce double portrait : celui du Chaman, celui de Raymonde, pour la première fois à l’écran (c’est cette fois Régis le clairvoyant), pour un double portrait d’enfance, où un Chaman, dans le désert reculé de la Sierra Tarahumara, est sollicité pour parler du temps béni de l’enfance, quand il était encore avec son père et sa mère réunis.

Certains plans de paysage ou de nature servent implicitement à évoquer ce temps d’avant, de l’enfance, du bonheur, d’une forme d’innocence et de culture encore vierge de toute forme d’acculturation (fantasmatiquement tout au moins, puisqu’il y a bien du syncrétisme religieux chez les Tarahumaras). Et Raymonde, dans ses carnets, tombe sous le charme de telles scènes « primitives » :

« L’arrivée du jeune Notario, l’homme à la truite séchée, sa femme et leur enfant ; me parlant aussi aimablement ; tout cela sous le vert nouveau des saules, scènes « indiennes » d’avant la civilisation, nature d’avant la culture, rousseauiste, primitive… »

« Ce qui frappe est le temps, tout le temps mis pour quelques poissons, semblables à des jeux d’enfance, des jeux pour rien, où le geste s’accomplit indépendamment de l’effet, de la rentabilité. On tente le geste… C’est le moment, que les poissons soient gros ou pas : pour rien, quasiment pour rien. C’est cela qui fascine. Et l’on se trouve spectateur, dans la fascination, devant des actes aussi énigmatiques, aussi répétitifs que ceux qui fascinaient quand on était soi-même enfant. C’est cette étrangeté, cette presque absence des sens des scènes que l’on voit, dans une répétition indéfinie, qui est comme la projection dans un monde différent de sa propre enfance qui est peut-être ce que je suis venue chercher ici. Cette assurance de l’existence d’un monde, en dehors de nous, qui a son ordre à lui, sa consistance, il y a un monde… » (Carnets Tarahumaras, printemps 2000)

Et si ce monde est fascinant, c’est qu’il semble vivre et apparaître à Raymonde sur un plan de pure immanence, où le paysage se fait l’écrin d’événements qui n’ont pas à se justifier :

« Le bonheur est dans cette promenade, ces paysages vacants, cette vallée heureuse où habite Clemente, où l’eau court, où le vent frais est si léger, où les quelques cris d’oiseaux, la course d’un ânon est quelque chose d’unique et qui se suffit parfaitement à soi seul. » (Carnets Tarahumaras, 6e voyage, été 1984)

Par delà la répétition des cycles et des rites, l’événement se manifeste en tant qu’il est unique, ce qui d’emblée lui ôte tout besoin de justification, ou au contraire en donne la justification même.

Tout comme il y a deux murs dans le film, La Fêlure du temps multiplie les doubles, les inversions, les reflets, le monde en miroir. Dans Le Portrait ovale (1996), une variation théorique et poétique sur la notion de hors-cadre déjà abordée dans Hors-cadre Eisenstein (1979), Raymonde décrit trois paramètres selon lesquels combiner les intervalles cinématographiques, au gré d’une imagination qu’elle nomme crépusculaire : la vitesse (paramètre cinétique) ; l’intensité de la lumière (paramètre photo-corpusculaire) qui permet de construire une carte des vibrations ; la puissance du double (paramètre à la fois mathématique et magique).

Cette puissance du double et du dédoublement est à l’œuvre au cœur du film, sous forme d’une série de renversements, du paysage, des éléments, du temps :

– le paysage peut être vu à l’envers, comme un reflet dans l’eau ;

-un simple motif peut-être filmé et monté successivement en tant que reflet et source de ce reflet ;

– les éléments se succèdent échangés et inversés, par une forme de montage conflictuel : l’eau le feu par exemple ;

– une jarre est vue, à deux moments distincts du film, pleine de Tesgüino puis renversée, vide mais lumineuse ;

– les masses, les lumières et les couleurs aussi sont raccordées dans un contraste formel purement eisensteinien : un cactus exposé puis à contre-jour, qui devient une grotte de l’extérieur puis de l’intérieur, formes pleines, évidées, comme un moyen filmique de ménager une trouée pour le paysage…

– le changement de cadre ensuite : le cadre flottant et libre de la grotte, ou plus contraignant de la nouvelle maison (quel point de vue, depuis quel point de vie ?) ;

et on peut ajouter les nombreux passages du jour à la nuit.

Comme autant de manifestations d’un renversement des valeurs (plastiques, spirituelles, sociétales), du passage d’un état à un autre, d’un âge à un autre, d’un monde à un autre (et bien sûr le film s’achemine vers la despedida, le chemin des morts). Mais, comme c’est le cas pour la jarre renversée et lumineuse, Raymonde écrit :

« Le travail serait de rendre à Jículi sa puissance de vie, cette opération de réagrégation, de réassimilation mystérieuse.

Renverser le Néant de la Nuit, les forces du chaos en forces du chaosmos.

Affronter les forces du chaos, extraire du chaos sa puissance vitale (les vitesses infinies, sa puissance d’infini, une opération de retournement, de réversion). » (Carnets Tarahumaras, printemps 2000)

Le film se termine sur le visage du Chaman, un plan rapproché qui n’est cependant pas un gros plan. Mais avant cela, le temps d’un plan-séquence d’un peu plus d’une minute, les puissances de la nuit laissent place au jour, et le visage de Ceverico va raccorder avec le soleil en train d’apparaître (ou disparaître ?) derrière la chaîne de montagnes. En fait, Ceverico est le soleil qui apparaît.

Il s’agit du cinquième et dernier panoramique du film, filmé comme les autres, de manière imperceptible à 90 images/seconde pour atténuer les à-coups de la caméra sur son pied pivotant. Cette fin est très émouvante, car c’est aussi le dernier plan que, pour nous spectateurs, dans l’ordre du montage qui est proposé, Raymonde et Régis tournent ensemble – et littéralement ils tournent ensemble, autour du pied, en même temps que la caméra, pour que Raymonde n’apparaissent pas dans le champ. Un rite fusionnel.

Le dernier raccord du film enchaîne ce paysage panoramique et le visage de Ceverico, mais ce n’est pas un gros plan, qui transformerait, pour Raymonde, à la suite des théories d’Eisenstein, le visage en nature morte inerte, mais au contraire un plan qui, par sa disposition d’un premier plan sur un fond en mouvement, les feuilles de l’arbre qui bougent à l’arrière-plan, projette vers nous un visage à jamais vivant.

Cette fin de film, aboutissement d’une œuvre de près de 30 années, nous est offerte comme un matin du monde, à la fois triste de ce que l’on quitte, de ce que l’on perd, et fort de promesses.

« Un travail physique.

Un matin sans gloire.

Terrible travail.

Comment créer un monde ? »

« Et lorsque l’étoile du matin paraît, l’aube accomplit la promesse du lever d’un jour (pâle et froid ce matin-là, sans soleil sinon sur les pentes d’en face) tandis que la danse devient le mouvement nécessaire, cette sorte de cola, de queue de serpent qui s’enroule et se déroule autour du feu, le serrant au plus près, inventant à chaque fois un mouvement sinueux, inattendu, nécessairement inventif, créé et recréé, comme si la seule nécessité ce matin d’un monde réel, ce matin-là était d’inventer, inventer. […] Ceverico me dira, à la fin : « Tu es une très bonne danseuse ». Je lui dirai : « C’était un plaisir, un bonheur ». Tous nous avons cette même sensation, d’extraordinaire création. Un matin du monde. » (Carnets Tarahumaras, automne 1999)

Toutes les images proviennent de La Fêlure du temps.