FIDMarseille 2021

Notre musique

Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage,

Olivier Cheval,

le 4 août 2021

Le FID 2021, à qui la pandémie, comme l’année dernière, n’a pas fait réduire la voilure, était sensiblement polarisé par la présence d’Apichatpong Weerasethakul, venu à Marseille recevoir le grand prix d’honneur du festival. Après une masterclass consacrée aux figures qui hantent son oeuvre et à une auto-analyse de leur signification volontiers biographique, ses premiers films – Mysterious Object at Noon (2000), Blissfully Yours (2002), Tropical Malady (2004), ainsi que ses courts-métrages – étaient projetés en 35mm au Vidéodrome 2 tandis que Memoria, Prix du Jury cannois, avait parcouru, avec son auteur, les quelques kilomètres de littoral qui séparent les deux villes pour deux projections marseillaises.

L’oreille cassée

L’expression “Marseille edition” est d’Apichatpong lui-même, plaisantant sur les aléas techniques de l’Odéon, peuplant l’obscurité de ses images d’une nuée de pixels rouges indésirables durant sa conférence. C’est qu’à Marseille, la célébration du cinéaste-plasticien n’avait pas la même signification que celle de son triomphe cannois quelques jours auparavant. Car la rétrospective offrait surtout la chance de découvrir en pellicule, à côté des longs-métrages plus connus, les courts-métrages du cinéaste qui, très souvent proches de l’installation filmée, témoignent néanmoins d’une grande conscience analytique des problèmes formels du cinéma. The Anthem (2006) explore autour d’un terrain de badminton les grands mouvements rotatifs que recréera ensuite le travelling à travers les fenêtres de la maison de A Letter to Uncle Boonmee (2009) ; Mobile Men (2008), filmé à l’arrière d’un pick-up, ou Luminous People (2007), sur une embarcation durant une procession religieuse (la dispersion des cendres du père du cinéaste), anticipent le défilement des corps et du cadre que l’on reverra systématisé dans Tropical Malady ; Emerald (2007), conversation en voix off dans une chambre d’hôtel emplie de plumes en lévitation, interroge la suspension du temps cinématographique ; Vampire (2008), promenant sur un écran noir la tache lumineuse d’une lampe torche, poursuit – comme déjà Fireworks (Archives) (2014) ou encore le récent Night Colonies – une réflexion sur la lumière qu’Apichatpong dit explorer depuis longtemps à partir du mythe platonicien de la caverne.

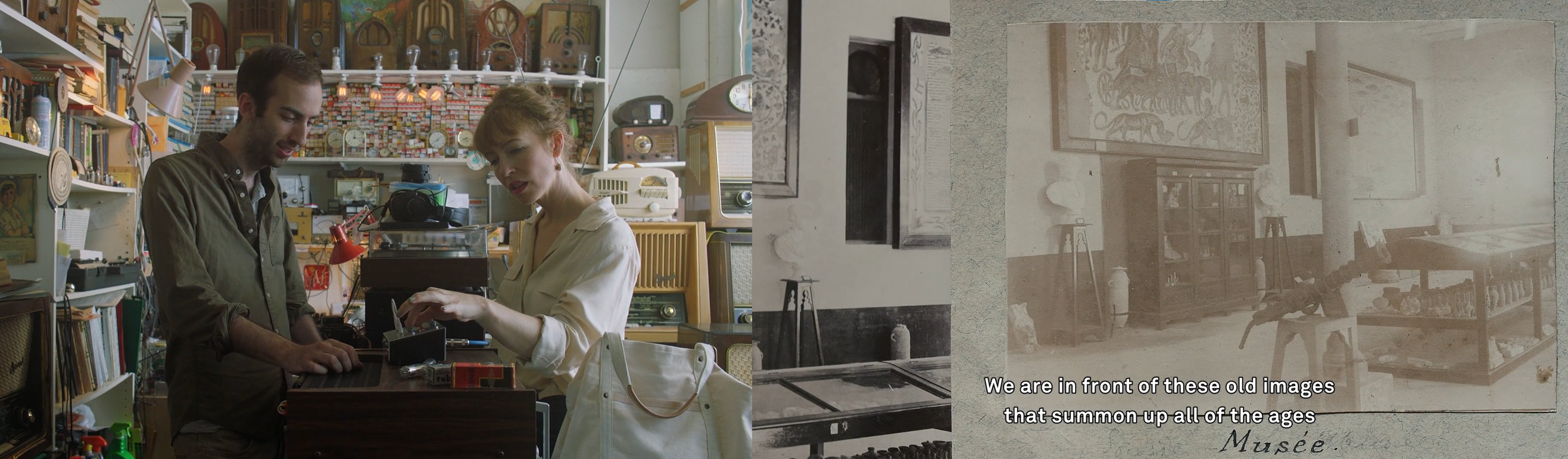

Si, dans Vampire comme dans Boonmee, le cinéaste et ses protagonistes sont à la recherche d’une créature légendaire, Memoria met en scène Tilda Swinton en quête d’un son que seule Jessica, son personnage, paraît entendre. Elle tente alors de le reconstituer avec l’aide d’Hernan, un mystérieux ingénieur du son qui hante un studio désert. Face aux moniteurs et aux visualisations colorées de l’onde sonore, le duo se lance dans une séance de composition musicale forensique [11][11] La séquence n’est pas sans évoquer les travaux de reconstitution sonore menés par le collectif Forensic Architecture pour l’une de ses premières enquêtes menée en 2011, Torture in Saydnaya Prison, à partir des souvenirs des anciens prisonniers, seules données disponibles pour connaître l’intérieur du complexe carcéral syrien., à partir des souvenirs de Jessica et d’une banque sonore destinée au cinéma. Cette pratique du montage à vue détonne parmi les techniques de “chasse aux fantômes” mises en œuvre dans les films d’Apichatpong, qui, s’ils font bien souvent reposer la manifestation du fantastique sur un dispositif médiatique – structures en néons, diodes rouges dans le noir, talkie-walkie –, ne montrent que rarement les personnages en train d’actionner des machines. D’ailleurs, une fois hors de la ville, le corps de Jessica finit par retrouver le statut ambivalent – voire chimérique – des êtres vivants confrontés au fantomatique dans son cinéma : mi média, mi médium. Aux abords d’une rivière luxuriante, Jessica retrouve un homme, lui aussi nommé Hernan, qui admet incidemment appartenir à “une autre espèce” que celle de son interlocutrice, capable de dormir sans rêver, de mourir donc (aux yeux du cinéaste) et de revenir. Il apparaît alors que les corps des deux personnages, une fois mis en contact, fonctionnent comme un support d’enregistrement (Hernan) et une tête de lecture (la main de Jessica) – la métaphore du disque dur est d’ailleurs employée – à même de faire entendre la bande sonore des souvenirs que l’homme affirme conserver dans de petits cailloux. Autre fiction en forme d’enquête sonore fantastique, formant de troublants échos avec Memoria, Topology of Sirens (Compétition internationale) de Jonathan Davies, déployait les errances d’une jeune musicienne aux abords de Los Angeles, entre forêt de conifères d’un autre monde et boutiques d’antiquités musicales hantées par des tableaux de femmes au chignon en spirale. Sa quête, initiée par une collection de cassettes porteuses d’inscriptions ésotériques retrouvées dans un compartiment de la mystérieuse vielle à roue laissée en héritage par sa tante, devient le point de départ d’une galerie de machines musicales, mécaniques ou électroniques. Si bien que le film de fiction se trouve peuplé d’installations, de performances musicales et de citations de Vertigo ou de Blow Up subtilement organisées par le récit, qui en vient à presque tenir lieu de parcours d’exposition.

One Hundred Steps (Autres joyaux) égrène chants et danses traditionnelles et redécouvre les instruments folkloriques oubliés d’Irlande et de Provence en cherchant à faire saillir leurs similitudes. En sus de cette proposition audacieuse d’ethnomusicologie comparée, dont les expert.e.s en la matière seront seuls juges, les deux parties de ce diptyque, qui se déroulent l’une comme l’autre dans une résidence aristocratique (Bantry House, dans le sud de l’Irlande) ou bourgeoise (le musée Grobet-Labadié de Marseille), cherchent visiblement à se réapproprier les lieux à l’origine de la déréliction progressive de la musique locale. Si les deux familles sont visiblement férues de collection (de tapisseries, de tableaux), la remise en musique contemporaine proposée par Barbara Wagner et Benjamin de Burca réanime ces lieux et accuse implicitement leur thésaurisation mortifère. Chronicle of That Time tisse de manière plus métaphorique encore le rapport entre musique et identité politique, en cherchant à partir de la notion d’intervalle (celui entre les notes d’une mélodie aussi bien que celui que trace la discontinuité d’une frontière) un catalyseur commun aux tragédies du temps présent. À partir des chants populaires que fredonne leur ami tunisien Abdelhamid, Maria Iorio et Raphaël Cuomo remontent le fil des traversées de la Méditerranée effectuées par leur personnage, entre la Tunisie et l’Italie, avant d’être définitivement expulsé malgré les nombreuses années de sa vie (les plus belles selon lui) passées en Europe. Le chant en arabe n’est que partiellement traduit, car les paroles s’effacent de la mémoire d’Abdelhamid lui-même, comme l’histoire qu’elles contiennent. Métaphore de la réécriture parcellaire d’un pays à partir d’un souvenir fragmenté et de la vue qu’Abdelhamid perd peu à peu, les chansons occupent la même place qu’une mosaïque du musée archéologique de Sousse dont la réapparition scande le film, souvenir intime d’une visite passée, impossible à reproduire.

L’oreille tendue

Le film présenté par Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, Nous disons révolution (Compétition internationale) tourné entre Brazzaville, Sao Paulo, Barcelone et Fécamp, est à la fois un film musical, un film de danse, un carnet de voyage et un journal des luttes rencontrées en chemin. De l’aveu des cinéastes, la construction du long-métrage de près de trois heures relève autant d’une forme d’archéologie de la mémoire que d’un montage d’archives personnelles, si bien que le temps du tournage, débuté il y a presque dix ans, se confond presque avec celui, incessant depuis lors, de son montage. Adoptant le hasard comme mode de classement, l’association d’idées comme méthode de recherche pour retrouver parmi les disques durs et les carnets de notes le fragment de vidéo ou de texte ad hoc (le film, adaptant librement Faulkner, doit son titre et son monologue final à un texte de Paul B. Preciado), il fallait que l’aléa qui gouverne le film déborde les limites mêmes de la salle lorsqu’une coïncidence réunit, un soir, les cinéastes et l’un des acteurs-danseurs brazzavillois dans les rues de Marseille, sans que celui-ci ait seulement eu vent de la tenue du festival. Deux plans-séquence durant, DeLaVallet Bidiefono danse devant un mur sur lequel se découpe son ombre, une fois dans le soleil couchant, une fois dans le faisceau d’un vidéo-projecteur montrant des archives de manifestations survenues en Europe tout au long des années 2010. Frénétique et souriant, l’homme paraît performer un rituel qui préfigure la procession qui clôt le film lors d’une longue séquence à peine découpée, montrant de l’intérieur la transe chorégraphique d’un carnaval brésilien. Car le monde que filment Klotz et Perceval est peuplé de créatures fantastiques et de discrets prodiges : un chien à trois pattes doué de parole, une inquiétante oracle masquée, des regards-caméra d’animaux nocturnes éblouissant l’image d’un halo surnaturel ; des cadrages improvisés où les corps des personnages se croisent et se répondent, comme par accident.

Donnant tout son sens à l’expression d’un « commerce des regards », Article 15 (CNAP, Compétition française) substitue à l’échange économique traditionnel celui des points de vue. Le passage de l’argent de la main à la main, encore visible au début de ce film voyageant parmi les métiers et les échoppes de Kinshasa, y est en effet progressivement remplacé par la cession de la perspective sur ces travaux en cours, figurée par le téléphone portable de la réalisatrice Marie Reinert vissé au bout d’une perche. Si le dispositif baladeur rappelle par son immersion le Leviathan de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, représentation sensorielle du travail de la mer sur un chalutier, Article 15 en partage aussi quelques limites. Trop précairement mises au point et trop rapidement remises en mouvement, les quelques secondes où la caméra accompagne les gestes du travailleur·euse ne permet ni d’en concevoir la qualité technique, ni d’en comprendre l’implication pour celui ou celle qui l’exerce. Plus encore, les travailleur.euses, que l’on n’entend jamais que par bribe, (à l’exception du plan initial, le seul dialogue un tant soit peu articulé du film provient d’une radio, et se fait ironiquement le relai d’un appel intersyndical) sont privé.es de quelque discours que ce soit sur leur propre pratique et condition, si bien que le film échoue par sa vivacité même à accomplir l’ambition (de toute façon démesurée) énoncée par le speaker au début du film : dire le tout du travail, contractuel ou clandestin, manuel ou intellectuel, plus ou moins sécurisé… C’est que Marie Reinert s’en tient plutôt à faire état de cet « article 15 » inexistant du code du travail congolais, résumant dans le dialecte local la règle tacite de cette usine à ciel ouvert : « débrouillez-vous » tout seul. Entraînant comme une fête consolatrice mais pressant comme le rappel d’un contremaître, le générique de fin, déclamé par un ambianceur de boite de nuit, résume à lui seul cette frénésie dont le dispositif du film se fait l’écho peut-être trop proche, en rappelant à tout le monde la raison d’être d’un tel rythme : la perpétuation du travail.

Le lauréat du Grand prix de la Compétition Internationale, Haruhara-san’s Recorder (titre original : Haruharasan no uta) de Kyoshi Sugita surprend par l’impression générale de mystère et de dépouillement que ses images dégagent dès le début, grâce, entre autres, à une ellipse importante entre les trois premières minutes du film et le reste de la narration. Sugita décrit quelques mois de la vie d’une femme (rôle joué par Chika Araki, qui remporte le Prix d’interprétation du festival) qui fait face à un traumatisme (la perte de quelqu’un, peut-être) et qui emménage dans un nouvel appartement. Haruhara san’s Recorder est le résultat d’un modus operandi expérimental, où l’on peut fonder deux heures de film sur une poésie (un tanka de Higashi Naoko), où l’on peut inverser l’ordre standard de la création (“je préfère écrire le scénario à la fin, après avoir choisi les acteurs, les lieux et le plan de tournage [22][22] Kyoshi Sugita dans l’entretien qu’il donne au journal du FID, propos recueillis par Nathan Letoré.”), où l’on peut concevoir qu’aucun élément n’ait de sens figé ou ne serve de commentaire au déroulement des événements. Le film de Sugita est une véritable œuvre ouverte : une histoire sculptée à partir de l’agencement d’intuitions et de moments réels captés ou transposés, que le réalisateur essaye de définir le moins possible à travers les dialogues ou le montage. Même le titre du film n’est pas figé : il est question d’une chanson dans le titre japonais, et d’une flûte à bec dans le titre international. Tous les éléments sont présentés par Sugita de manière humble et cohérente avec sa méthode de travail. On constate que même la musique originale qui revient plusieurs fois, un drone composé par Skank, semble vouloir n’être qu’une pure apparition (comme la jeune femme que le personnage de Araki voit dans son appartement) qui ne veut pas commenter un plan ou le charger d’une émotion définie.

Stefano Miraglia, Occitane Lacurie & Barnabé Sauvage

Le film d’après

Au FID Marseille cette année, on eut l’impression de découvrir pour la première fois des films racontant un peu de ce qu’on a traversé depuis un an et demi : l’enfermement et l’attente, la solitude et l’atonie du quotidien, la séparation.

C’était parfois un hasard : Beatrix de Lilith Kraxner et Milena Czernovsky a été achevé avant la pandémie, mais racontait déjà l’enfermement de son héroïne (Eva Sommer, prix d’interprétation de la Compétition Premier film) dans une maison de campagne où, seule le plus souvent, elle vaque à ses occupations : où elle s’occupe essentiellement à ne rien faire. Ce qui n’est pas si facile, chacun le sait désormais, après les grands séquestres subis. La manière bressonienne du découpage, tout en gros plans tranchants sur les mains, les objets et les surfaces, contraste avec la désinvolture, la maladresse et la brutalité de son héroïne, qu’une solitude prolongée rend un peu sauvage. En même temps que la caméra s’émancipe de l’obligation de centrer les cadres sur son visage, c’est son corps qui s’empare du film, corps toujours à occupé à se mouvoir, à toucher ce qui l’entoure, à s’accroupir, se balancer, s’allonger, bref, à se faire plaisir : rares sont les films qui donnent à voir cette énergie régressive et masturbatoire qui préside à notre solitude, cette liberté vertigineuse qui s’empare de soi dans la manière de tenir son corps et d’occuper son temps, dans l’oubli impossible de soi, de son image, de son appartenance à une espèce qui a pour habitude de faire bonne figure. Il y a peut-être dans la manière toujours unique dont une solitude s’approche de cet oubli sans jamais l’atteindre la signature d’un être : celle de Beatrix a quelque chose d’âcre et de fêlé que le film expose sans fards.

Autre portrait patient d’une héroïne solitaire, le plus beau film du festival restera peut-être comme l’œuvre qui a introduit cet objet sinistre, le masque, dans l’histoire de cinéma. Justement récompensé du Grand prix de la compétition internationale, Haruharasan no uta est signé Kyoshi Sugita, auteur de deux autres longs-métrages jamais montrés en Europe, cousin secret de Hong Sang-soo et de Ryusuke Hamaguchi qu’il semble urgent de découvrir. Le film donne le sentiment que Sugita s’est aventuré encore plus loin qu’eux sur le chemin du neutre, vers la neutralisation du récit par la narration de faits indifférents et essentiels, la neutralisation de l’émotion par un affect indécidable qui creuse en nous souterrainement, la neutralisation du sens par le bruissement silencieux des êtres et des choses. Au cœur du film, une actrice, Chika Araki (Prix d’interprétation de la Compétition internationale), qui joue ici son premier rôle : cette Harry Langdon d’aujourd’hui, Sugita raconte qu’il l’avait remarquée avant la pandémie, alors qu’une opération à la mâchoire l’avait déjà affublée d’un de ces masques chirurgicaux qui quelques mois plus tard couvriraient presque tous les visages. Ce qui l’avait captivé, c’est que le masque n’empêchait absolument pas l’expressivité extraordinaire de ses yeux, petites billes toujours étonnées de tout ce qui l’entoure. C’est cela que Sugita cherche : la vie qui s’exprime encore dans l’ambiguïté du sentiment, dans le flottement de l’existence, dans le retrait des conventions. Ce n’est qu’à la toute fin du film, lors d’un trajet un moto qui évoque les films de Tsai Ming-liang, quand Sachi rassure son oncle qui ne lui avait pourtant rien demandé, et qu’elle lui dit : « Je vais bien désormais », qu’on apprend qu’elle allait mal — alors l’émotion sourde du film reflue, on est comme dévastés de ne l’avoir pas su, de n’avoir pas été là pour elle. On croyait voir une comédie sophistiquée, c’était un film de deuil. Plus tôt, dans la plus belle scène du film, ce même oncle était arrivé chez Sachi à l’improviste, elle avait alors caché sa tante dans un placard pour lui faire une surprise : l’oncle avait remarqué des chaussures dans l’entrée, un deuxième couvert sur la table, il avait compris qu’il y avait quelqu’un, avait fait part de son étonnement, puis la tante s’était mise à jouer de la flûte depuis sa cachette, il avait dû comprendre que cette musique dissonante venait d’elle, on avait cru le voir rire sous son masque. Mais en fait il pleurait. Le masque n’avait pas dissimulé l’intensité de l’émotion : il avait juste brouillé la polarité des sentiments. Rire et pleurs étaient rendus à leur indifférence, leur immense proximité dans l’agitation musculaire qu’ils produisent sur un visage. Et là encore, on s’en était voulu de ne pas la voir plus tôt, sa désolation : mais on ne savait rien de ses relations avec cette femme cachée, qu’on comprenait désormais avoir été son épouse, ne plus l’être, et lui manquer beaucoup. Haruharasan no uta ne raconte pas la glaciation des sentiments, mais la difficulté à les exprimer, dans la distance d’une société qui n’est faite que de clôtures et de conventions, de seuils de politesse, auxquels s’est rajoutée l’ultime séparation du masque, derrière lequel quelques paires d’yeux brillent encore.

Deux autres films montrés au FID ont voulu raconter plus directement la période, malgré le dandysme un peu désinvolte de leur posture. Journal de Tûoa de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro, montré hors compétition quelques jours après sa première à Cannes, a pu séduire ou agacer par sa nonchalance. On pourrait raconter le film ainsi : Miguel et Maureen, un couple de bourgeois désœuvrés attendant dans une belle villa la naissance de leur premier enfant, décide de faire un film pour occuper la fin du confinement. L’unité de temps et de lieu étant une contrainte imposée par la situation, ils décident de la déjouer par une astuce et une mise en abyme : leur journal du séquestre se déroulera à l’envers, du dernier jour au premier, et on glissera sans s’en apercevoir du film dans le film vers le film du tournage. Il y a de belles idées, comme ces plans sur des fruits pourris qui rythment les journées, et que le montage à rebours semble faire renaître, il y a le charme de l’indécision des scènes, des rôles, du brouillage entre la fiction et sa mise en scène, brouillage que Ce cher mois d’août avait poussé plus loin, il y a la beauté de Carlotto Cotta, beauté que Tabou avait autrement sublimée. Un film presque pour rien, dans l’œuvre de Gomes, mais dont l’extrême légèreté tranchait avec les quelques mastodontes échappés du festival de Cannes. Objet plus étrange et plus ambitieux, Les rendez-vous du samedi d’Antonin Peretjatko se proposait de faire le lien entre les deux grandes séquences politiques du quinquennat Macron, les Gilets Jaunes et le confinement. Il y a bien des fioritures dans le film — un dispositif de partage d’écran un peu coquet, un attardement sur les jambes d’héroïnes muettes qui frôle la provocation machiste, trop de bavardages d’une voix-off à mi-chemin entre le romanesque de Truffaut et la dérision de Moullet — et pourtant le film fait date. En allant filmer en 35 millimètres les manifestations des Gilets Jaunes au plus près des affrontements, en enregistrant des exactions policières sur la pellicule, en faisant sentir par le poids d’un dispositif qui n’a pas la légèreté d’un téléphone brandi l’ahurissant niveau de violence de la répression, et en reliant ces images au fil d’un récit inscrit dans une tradition du cinéma français, celle de la Nouvelle Vague, Peretjatko donne le sentiment de les faire entrer dans l’Histoire : les Gilets Jaunes quittent ici les lives Facebook pour succéder à Mai 68 tels qu’avaient pu le filmer Godard ou Garrel. Ces journées d’émeutes sont racontées depuis le confinement, où l’on se rappelle ses exploits tout en jouissant d’un repos bien mérité : après la révolution manquée, la clandestinité des rendez-vous amoureux sur les toits de Paris, pour compléter l’hommage à la Nouvelle Vague par un clin d’œil à Rivette. Ce désœuvrement érotique est ambigu : il a quelque chose d’un peu trop volontairement désinvolte, comme dans le film de Gomes, qui peut paraître insupportable au moment où le contrôle sur les corps prend des proportions bien plus massives et pernicieuses que les nasses policières ; mais on peut aussi y voir l’invention d’une société secrète, d’un réseau clandestin bien décidé à échapper à la surveillance d’État, ne serait-ce que pour jouir encore un peu de cette vie qu’on nous fait invivable. Entre la lutte et l’amour, il n’y a pas à choisir.

Olivier Cheval