Festival International du Film Fantastique de Gérardmer 2021

Contemporaines épouvantes

Après les séances masquées du FID Marseille 2020 , premier festival de cinéma à l’ère du Covid-19, c’est au format distanciel qu’a recouru la 28ème édition du Festival International du Film fantastique de Gérardmer pour avoir lieu malgré la pandémie. Ordinateur sur les genoux et casque aux oreilles, le visage éclairé par la lumière bleue de l’écran, nous nous sommes donc plongé·e·s dans la sélection 2021 tandis que croissait une impression étrange : dans le secret de nos chambres noires, les fantômes et autres créatures imaginaires de cette sélection 2021 semblaient murmurer directement à nos oreilles de spectateur·ice·s confiné·e·s.

Terreurs écologiques

D’aucuns ont fait de la catastrophe écologique, à la manière de la radiation atomique, un péril discret, invisible[11][11] Timothy Morton, « Hyperobjets », Multitudes, 2018/3 (n° 72), p. 109-116, https://www.cairn.info/revue-multitudes-2018-3-page-109.htm, dont les effets matériels sont les seuls phénomènes perceptibles par l’humain mais dont la manifestation signifie aussi qu’il est déjà trop tard pour les enrayer : air devenu irrespirable, côtes englouties, corps rongés. Pourtant, tout un pan de la sélection montrée cette année à Gérardmer – en plus de l’être dans le contexte d’une catastrophe anthropocène empêchant sa projection en salle – s’attachait à figurer les retombées volatiles de la destruction des écosystèmes.

Deux films d’insectes – comme autrefois on parlait des « films de monstres » – figuraient dans la compétition : La Nuée de Just Philippot (France, Prix de la Critique) et Mosquito State de Filip Jan Rymsza (Pologne), puisant volontiers dans l’iconographie des plaies d’Égypte (respectivement la huitième et la troisième[22][22] Exode 10.1-20 : « L’Éternel dit à Moïse : ‘‘Tends ta main sur l’Egypte et que les sauterelles montent sur le pays. Qu’elles dévorent toute la végétation du pays, tout ce que la grêle a laissé.’’ » et Exode 8.12-15 : « L’Éternel dit à Moïse : ‘‘Dis à Aaron : ‘Tends ton bâton et frappe la poussière de la terre.’ Elle se changera en moustiques dans toute l’Egypte.’’ ») pour mettre en scène la catastrophe. Virginie, peinte en mère sacrificielle de deux enfants, tente de vivre de l’exploitation de sauterelles moribonde par laquelle elle a remplacé son plus classique élevage de chèvres. Aux moqueries des camarades de classe de sa fille comme aux incompréhensions de son ami viticulteur, elle oppose une posture de Cassandre écologique : « Dans vingt ans, il n’y aura plus à manger pour tout le monde, mais ça, vous êtes tous trop cons pour le voir. » Mais les ambitions agrobiologiques de cette femme (que le jeu théâtral de Suliane Brahim et son accent pointu conduisent à rapprocher d’une figure de néorurale retirée au Larzac) se heurtent aux exigences productivistes de ses clients et au prix au kilo de la farine d’insecte fixé par le marché. À la faveur d’un accident survenu sous la serre en forme d’œuf qui polarise le film, l’affaire tourne à la Petite Boutique des horreurs de Roger Corman : en se blessant, Virginie constate que le sang donne à ses sauterelles un regain de vitalité. Plus grosses et plus fécondes, celles-ci se multiplient mais exigent aussi toujours plus de sang, celui de bêtes qu’elle se met à assassiner, puis le sien, donnant lieu à des images saisissantes de son corps recouvert par la multitude des insectes.

De semblables images surviennent dans Mosquito State, à la différence près que la mère de l’essaim est un père, Richard, analyste financier de génie (aux traits autistiques parfois quelque peu caricaturaux) dont le programme prédictif, HoneyBee, prévoit la crise imminente dans le Wall Street de 2007. Autre personnage de Cassandre (figure récurrente du sous-genre des films sur la Bourse), méprisé par son patron cynique et ses collaborateurs avides, Richard voit son penthouse avec vue sur Central Park peu à peu envahi par une colonie de moustiques. La pondeuse a en réalité été introduite à l’occasion de l’une de ses rares sorties dans une soirée mondaine new-yorkaise, à la suite d’un long travelling aérien adoptant le point de vue de l’insecte survolant les petits-fours et les golden boys de la finance. C’est là que Richard rencontre Lena, ingénieure agronome reconvertie dans la gestion durable de l’eau, à qui il révèle que son programme tient son nom de la disparition des abeilles californiennes : « Que sont-elles devenues ? – Je ne sais pas, mon programme prédit ce qu’il va se passer, il ne sert pas à savoir pourquoi ça va se passer » se justifie-t-il, confus, sous l’œil réprobateur de son interlocutrice. Ainsi, parallèlement à l’effondrement annoncé de l’écosystème financier mondial, Richard laisse se développer un autre biotope prédateur dans son appartement, qui commence bientôt à couvrir son corps d’étranges boursouflures et dans le vrombissement duquel il croit entendre le son des incessantes transactions boursières.

D’autres films de la sélection ont fait le choix de la métonymie : plus mésologiques qu’écologiques, le malaise environnemental apparaît dans la déliquescence de milieux spécifiques et la déliaison de groupes humains d’avec la nature qu’ils habitent. Dans Sweet River de Justin McMillan (Australie), une communauté rurale organisée autour d’une exploitation de canne à sucre, et de la rivière qui la traverse, est endeuillée par la disparition de ses enfants lors d’un accident de bus scolaire. Depuis, l’un des champs a entièrement cessé d’être récolté et les cannes ne cessent de grandir tandis que se multiplient les apparitions fantomatiques dans ses environs. D’étranges rites se développent au cours de cette coexistence avec les morts : usage de lampes rouges pour les déceler dans la nuit, visites rendues aux esprits en secret par les parents éplorés, spirales de galets disposées aux alentours du champ en guise de mémoriaux. Mais ce voisinage exige un lourd tribut : accidents inexpliqués et disparitions d’autres enfants prolifèrent, à mesure que le champ de canne abandonné paraît pourrir sur pied. Seul l’écobuage final – filmé par le cinéaste lors de la véritable pratique agricole menée par les paysan·ne·s du lieu – permettra aux esprits de quitter les limbes végétales dans lesquels ils étaient piégés.

Qu’il s’agisse du vampire échappé d’un cairn centenaire détruit par un promoteur peu scrupuleux dans la lande de The Boys from County Hell de Chris Baugh (Irlande) ou du loup garou des Pyrénées dans Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma (France, Prix du Jury), les deux comédies horrifiques mettent elles aussi en scène, sur un mode burlesque, des formes de vie en train de disparaître. Les habitués du Stoker, pub des Boys from County Hell, rêvent de quitter leur village irlandais pour l’Australie, la petite amie de Teddy rit avec tendresse lorsque celui-ci lui montre le tracé de la maison qu’ils construiront bientôt, dans les montagnes, après que la jeune bachelière aura trouvé du travail. Tout se passe comme si ces créatures fantastiques, sorties du sol ou de le forêt, se rebellaient contre les modifications structurelles des milieux ruraux.

Le très beau court métrage d’Alice Barsby, Aquariens (France), ramasse ces enjeux – sans doute grâce aux exigences de la forme courte – dans les quelques instants qui entourent le désastre. Dans un futur proche, un jeune homme fête Noël avec ses parents qui habitent quelque part au bord de la mer et refusent de quitter leur maison malgré la submersion imminente. Des coquillages ont déjà commencé à élire domicile sur leur peau, le père ne bouge presque plus, « rouillé » dit la mère. Au réveil, une lumière bleutée baigne le salon, le couple contemple la baie vitrée-hublot comme il le faisait autrefois avec la télévision et le fils est contraint de quitter sa chambre d’enfant à la nage, affublé d’un masque et d’un tuba, sans que l’on ne sache jamais s’il est parvenu à regagner la surface.

Patriarcat et schizophrénie

Bien qu’une seule réalisatrice, Jill Sixx Gevargizian, figure au nombre des cinéastes en compétition (la question lui fut même ingénument posée lors du direct Instagram qui lui était consacré : « Comment expliquez-vous que vous soyez la seule femme en compétition ? Que si peu de femmes fassent des films de genre ? »), les figures de femmes torturées jusqu’à l’aliénation – au sens propre et au sens figuré – par le patriarcat et ses avatars, constituaient la seconde tendance forte du festival.

Claire, la Stylist (États-Unis) de Jill Sixx Gevargizian, prise dans une relation de fascination pour l’une de ses clientes, Olivia, archétype de valley girl, se retrouve ainsi à partager l’écran avec ce double solaire d’elle-même, dans un split-screen très seventies qui parcourt tout le début du film. Baigné de néons multicolores, ce drôle de slasher tout en oxymores est à la fois peuplé de séquences de coiffure très délicates et de scènes de scalp en plan fixe, accomplies par une tueuse timide possédant en même temps tous les attributs de la scream queen classique. Hyo-jung est aussi un personnage dédoublé de victime-meurtrière dans The Cursed Lesson de Jai-hong Juhn et Ji-han Kim (Corée du Sud). Sur le conseil d’une prétendue amie, la mannequin, désespérée de n’être plus la coqueluche des marques et des magazines, participe à un mystérieux stage de yoga dans un centre de relaxation qui n’a rien à envier à l’académie de danse alpine de Suspiria où un camaïeu de verts et de jaunes aurait remplacé les lumières roses et bleues dispensées par les vitraux. Supposé rendre beauté et jeunesse aux femmes qui y assistent, ce séminaire se révèle être un long délire hallucinatoire, plein de serpents, de spectres et de séquences de transe dansées. Le film s’achève toutefois sur une étonnante élucidation très (trop ?) didactique – et même un peu anachronique : elle n’est pas sans évoquer la longue séquence explicative qui termine Psycho, destinée au public de 1960 peu familier de la notion de « schizophrénie ». Le policier chargé d’enquêter sur les meurtres liés au cours de yoga (dont la ligne narrative a du mal à trouver sa place dans l’économie générale de l’histoire) livre un cours de toxicologie visant à expliquer sa démence à Hyo-jung par l’interaction des différents psychotropes et tisanes dans son corps.

L’histoire de Mona, jeune femme hantée par le secret de son ascendance dans le très élégant Sleep de Michael Venus (Allemagne, Prix du Jury), propose une critique plus féministe de la folie féminine. Sa mère, Marlene, incarnée par Sandra Müller (Toni Erdmann), est tourmentée par de terribles terreurs nocturnes, hantée par un inquiétant hôtel de style Bauhaus, une femme diaphane et un sanglier menaçant, qu’elle dessine frénétiquement à son réveil, sans jamais comprendre de quoi ces images sont le déplacement ou la condensation. Au cours d’une nuit passée dans un immense hôtel de la région de Weimar, la frayeur suscitée par son dernier cauchemar est telle que Marlene, tombée dans un état de catatonie, est conduite à l’hôpital le plus proche. Pour veiller sur sa mère, Mona descend dans le même établissement dont les effets de symétrie et les couleurs pastels, loin de rassurer le regard, participent d’une ambiance lugubre qui n’a rien à envier à la sinistre mélancolie des grands manoirs gothiques – ou qui suscitent simplement le même effet d’« opulence décadente [33][33] Idée sur laquelle conclut Natalie Wynn dans son essai vidéo Opulence, Contrapoints, octobre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=jD-PbF3ywGo », à un siècle d’intervalle. Les mêmes rêves commencent à assaillir Mona, se transformant peu à peu en apparitions diurnes qui la guident dans un voyage onirique vers la troisième figure de femme du film : le spectre de sa grand-mère dont le féminicide est resté impuni. Autre affaire de créature fantastique vengeresse, Canine (France), le court métrage d’Abel Danan, met en scène deux vampires dans l’obscurité de leur appartement parisien, une fille et sa mère abusive, qui se nourrissent de pédocriminels qu’elles parviennent à piéger sur internet.

Il s’en est fallu de peu pour que le personnage principal du Possessor de Brandon Cronenberg (Canada, Grand Prix) soit un homme et non une femme, explique le cinéaste lors de son direct Instagram. Tasya Vos avait à l’origine été écrite comme un body snatcher professionnel – inspiré par les expérimentations de José Manuel Rodríguez Delgado – engagé pour investir le corps d’un proche d’une cible désignée pour l’assassiner sans que rien ne puisse permettre de remonter à un quelconque commanditaire. Mais Cronenberg Jr. fait finalement le choix d’une femme prenant possession d’un corps d’homme – jugeant « plus intéressant » le changement de genre –, choisi pour tuer sa fiancée et son père (soit le dirigeant d’une grande entreprise et son héritière). « Quel est le scénario ? » demande Vos à son employeuse : un homme, lassé de se sentir comme le subalterne de sa copine, finit par l’assassiner ; crédible, en effet. L’intérêt du film réside surtout dans le traitement des effets spéciaux, intégralement « matériels », une rareté dans le cinéma de science-fiction contemporain. Ainsi, les longs trips hallucinés sont-ils réalisés à grands renforts de jeux de lumière, de projections, de surimpressions et même de masques en silicone.

Devant l’écran

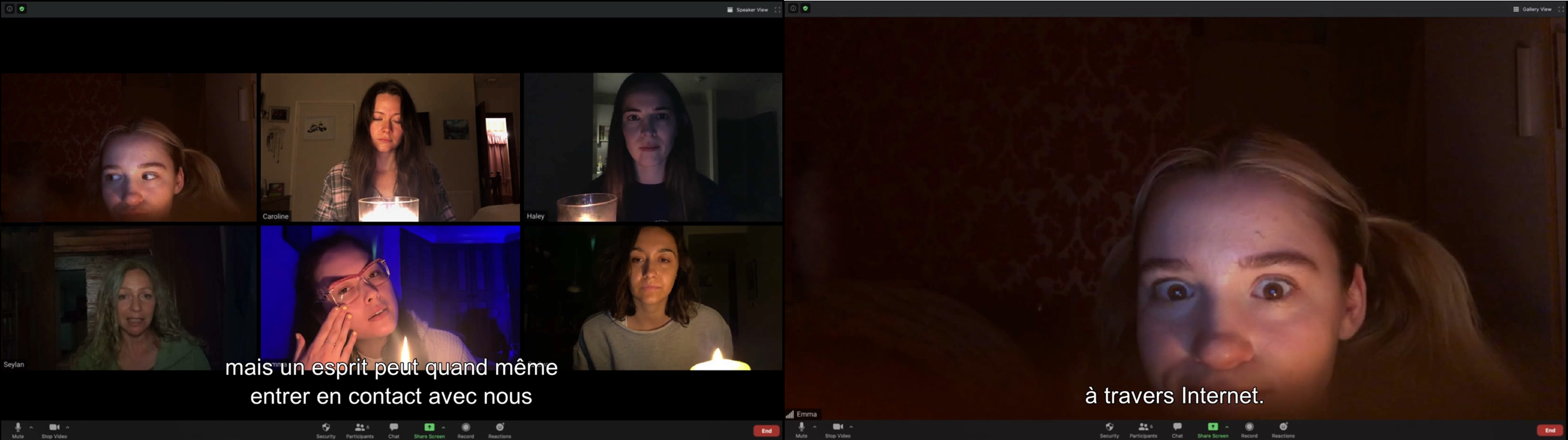

Un film en particulier paraissait regarder les spectateur·ice·s autant qu’il était regardé et les renvoyer à leur position tout au long de ces cinq jours. Host de Rob Savage (Royaume Uni) s’inscrit dans un sous-genre du cinéma d’épouvante inauguré par Unfriended, le desktop movie de Levan Gabriadze qui mettait en scène, dès 2014, une conversation de groupe sur Skype parasitée par l’esprit vengeur de l’une de leurs camarades de classe, morte un an plus tôt. D’autres films fantastiques donnant une place centrale à l’écran numérique voient le jour tout au long des années 2010 : Personal Shopper, d’Olivier Assayas en 2017, faisant de l’iPhone de Kristen Stewart un opérateur horrifique à part entière, ou Cam de Daniel Goldhaber et Isa Mazzei (elle-même ancienne camgirl) qui racontait l’histoire de l’une de ces travailleuses du sexe sur internet se faisant dérober son image par une entité maléfique.

Mais en 2020, Host renoue avec la radicalité du desktop movie se déroulant en temps réel puisqu’intégralement filmé en capture d’écran vidéo, perçu, par conséquent, comme une juxtaposition de plans-séquence se déroulant chacun dans leur petite fenêtre. En six ans, l’interface a changé : la pandémie permet de justifier une séance de spiritisme en réseau, Zoom a remplacé Skype et de nouveaux ressorts de mise en scène ont émergé en même temps que les habitudes en ligne ont évolué. On songera à l’admirable scène de meurtre de l’une des participantes, qui vient interférer en glitchant avec la vidéo préenregistrée d’elle-même qu’elle utilisait pour faire patienter ses interlocuteur·ice·s, ou encore à l’usage fait des filtres amusants proposés par l’application pour signifier la présence d’un visage invisible pour l’œil humain. Né pendant le premier confinement de mars 2020 à la faveur d’un prank que le cinéaste avait conçu pour un « apéro-zoom » avec ses amies (et futures actrices de Host), ce film de fantôme numérique – premier représentant de la covid-horror ? – fut le seul de la sélection auquel le format de visionnage sur ordinateur profita absolument et laissera sans doute le souvenir paradigmatique de cette édition 2021 de Gérardmer.