François Bégaudeau, cinéaste et écrivain

Le second numéro papier de Débordements vient de paraître. Consacré aux relations entre le cinéma et l’écologie, il s’intitule “Terrestres, après tout”. En voici le sommaire.

« Au ras des mottes il n’y a pas d’Histoire et peu d’histoires ;

il y a tout juste des nœuds de faits qui sont, parfois,

des zones d’élucidation. »

François Bégaudeau, Deux singes ou ma vie politique (2013)

Le cinéma semble aussi absent de l’œuvre littéraire de François Bégaudeau que la littérature l’est de son travail cinématographique. Il n’y a rien, ni dans un champ ni dans l’autre, qui puisse en effet s’apparenter aux formes usuelles de l’adaptation, de l’hybridation ou de la transposition : Bégaudeau n’a jamais porté à l’écran l’un de ses romans, même s’il a pu contribuer à leur scénarisation[11][11] Toute généralisation devant être accueillie par une guérilla de faits, on notera d’emblée, et sans que cela contredise tout à fait notre propos, une malicieuse novélisation de Rosemary’s baby (Roman Polanski, 1968) nichée au cœur d’Au début (2012), un ensemble de récits « documentés » autour de la maternité. Mais cela relève plus de la cinéphilie que d’une création inspirée par les techniques cinématographiques.

Précisons également que ce texte, par souci de cohérence, fera l’impasse sur le travail de scénariste ou de co-scénariste de Bégaudeau (pour Fred Nicolas, Pierre Courrège ou Eric Capitaine), ainsi que sur les adaptations de ses romans par d’autres cinéastes (Entre les murs, Laurent Cantet, 2008 ; Mektoub, my love: canto uno, Abdellatif Kechiche, 2018). ; sa cinéphilie, aiguisée par l’exercice de la critique, innerve peu ses personnages ; la langue de ceux qu’il filme n’est proche de sa prose que dans la mesure où elle est « ordinaire ». Mais là encore, l’abondance des dialogues dans Entre les murs (2006), Vers la douceur (2009) ou En guerre (2018), ne saurait tout à fait se confondre avec les prises de parole de N’importe qui (2016) ou d’Autonomes (2020), qui relèvent pour une large part du témoignage ou de la discussion argumentée. Dans cette tradition si française de l’écrivain-cinéaste, qui passe par Marcel Pagnol, Sacha Guitry, Jean Cocteau, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet ou Guy Debord, Bégaudeau occuperait une position à part, puisqu’il serait le seul à ne pas vouloir faire entendre sa voix d’auteur dans ses films, substituant au tiret un « et » valant comme mesure d’un écart, d’une différence. Ecrivain et cinéaste. En outre ou par ailleurs.

Première proposition, qu’il faut d’emblée nuancer. De cinéma, il est bel et bien question dans ses livres – mais plutôt dans les essais que dans les romans, et plutôt dans la veine autobiographique, ou réflexive, que dans les fictions et les récits. Parce que ça nous plaît, sous-titré L’invention de la jeunesse et co-écrit avec Joy Sorman en 2010, offre un aperçu, par ses considérations éparses allant de Maurice Pialat à Judd Apatow, de ce qui traverse l’imaginaire d’un cinéphile français au début des années 2000 – à l’époque, Bégaudeau écrit notamment aux Cahiers du cinéma. D’âne à zèbre (2014), abécédaire bondissant, déplie sa fantaisie analytique dans le sillage de Balthazar, équidé bressonien pourvu du longues oreilles, compagnon de tablée d’un certain William Will, celui-là même qui énonce : « Tronquée, la fiction qui ne documente rien. Tronqué, le documentaire qui ne fabule pas. » Une certaine inquiétude (2018), échange épistolaire avec l’écrivain et éditeur Sean Rose à propos de la foi chrétienne, témoigne du rôle formateur du cinéma. Il apparaît que des films – Sous le soleil de Satan, Ma nuit chez Maud – ont donné chair à des conflits intérieurs et fertilisé des paradoxes ; qu’une « précoce amitié » s’est nouée avec Pialat, tandis que Rohmer troublait le partage entre croyant et incroyant. D’autres noms s’égrènent – Ford, Bresson, Dreyer, Rossellini, Pasolini, Tarkovski, Godard, rejoints à l’autre bout par Herzog, Dumont ou Cavalier. Si de cette liste, à certains égards orthodoxe, émerge d’abord le constat d’une indéniable présence du christianisme dans les films aimés, c’est surtout l’épreuve de la radicalité qui importe. Loin de la convocation rassurante d’une morale ou d’un répertoire iconographique, la foi se donne comme une force arrachant à la causalité quelques fragments d’impossible. En cela, l’art est moins le relais de la doctrine qu’un autre humus où faire croître les beautés de la vie humble.

Dans les fictions, cependant, le cinéma se découvre surtout son versant social. Nulle épiphanie, mais un double mouvement dont les pôles sont la massification des attitudes et la hiérarchisation des goûts. Une phrase de Vers la douceur saisit une telle tension : « Elle a posé ses lèvres sur les miennes et du dos a poussé la porte en agitant les doigts au ralenti pour dire au revoir, ça m’a agacé, les gens ont vu trop de films. » Glissement brutal de l’intimité au cliché, du personnage de Sylvie aux gens, de la séduction à la goujaterie, de l’affect au jugement. Par « trop de films », il n’est bien sûr pas question d’abondance, moins encore de diversité, mais de banalité – l’excès en soi de ce qui ne se donne que sous l’allure de la répétition. Plus loin, il sera fait mention d’« un clin d’œil de cinéma ». Molécules (2016) est pareillement constellé d’allusions à la manière dont le cinéma infiltre les corps, modèle les perceptions, conditionne les gestes : « ça n’imite pas l’horreur, ça imite le cinéma d’horreur » ; « La présidente dit : accusé, levez-vous. Gilles est pris de court pas l’irruption dans le réel de cette formule de cinéma » ; « Même pas envie de ce bain bien chaud que prennent invariablement les libérés du cinéma. » L’envers d’une telle emprise, à la fois trop puissante et trop informe, sera la cinéphilie, passion froide, consciente d’elle-même et de son histoire, alchimie qui transforme les noms en codes et tamis qui distingue les amis – rares – du commun. Dans Molécules, toujours : « J’en profite pour prendre une Kanter à la cuisine où Thierry s’emploie à calmer l’enthousiasme d’un néo-bab pour qui Mulholland Drive est le film de l’année. Il a de la chance que je passe par là pour lui rappeler que Roberto Succo est aussi sorti en 2000. Il s’étonne qu’on compare cette merde avec du Lynch. On va le lui faire regretter. On y mettra le temps qu’il faudra. »

La scène est familière au lecteur de Deux singes ou ma vie politique (2013), auto-analyse de la formation d’une sensibilité à la chose publique. L’appartement encombré d’une fête parisienne, le prénom « Thierry », l’appellation « néo-bab », l’attaque groupée et la discussion comme moyen de réduire l’autre au silence, tout y est déjà : « Dans les soirées on casse une conversation en demandant si par hasard quelqu’un aurait aperçu un jeune-qui-doute, car selon nos informations un individu répondant à cette signalisation s’est introduit dans ce périmètre festif. Les interpellés nient sans comprendre. D’autres fois on leur demande s’ils préfèrent Vertov ou Eisenstein. Ils s’excusent de leur ignorance, on secoue des têtes consternées, ça ira pour cette fois mais à titre probatoire vous me regarderez un Imamura et deux Skolimowski ce week-end. Ils grimacent pour faire répéter ces patronymes inconnus. On le savait, c’était fait pour. On n’a pas besoin de leur compréhension. On se suffit. On est suffisants. Autarciques on se nourrit exclusivement de produits de la niche. On ne veut rien devoir au monde comme il va, se transforme, s’anime. » Les chapelles manquent néanmoins pour organiser des disputes dignes de ce nom, et les jeunes loups mordillent des brebis indifférentes. Écumant les lieux de reproduction de la bourgeoisie, ils s’efforcent de prolonger le mythe d’une liturgie clandestine, qu’ils sauvent du pur et simple dandysme par un souci de la politique. Mais celle-ci a un champ d’action bien délimité : la surface d’un écran, la fine bande de moquette qui sépare l’orateur du public. « Pendant le débat qui suit Le Crime de Monsieur Lange, je rembarre sèchement un spectateur qui a osé parler de lutte pour la dignité. Seuls les travellings sont affaire de morale, d’où l’axiome 2 : il n’y a de subversion que des formes. Nous ne voulons pas des contenus progressistes dans les vieux pots académiques. D’où l’axiome 3 : un contenu social ne fait pas un film politique. On gagnera même à s’en passer. » Pour autant, Bégaudeau ne s’enferme ni dans la complainte de l’aliénation, ni dans la satire du snobisme. Il observe plutôt, à même les corps, ce que fait le cinéma : comment il rapproche, s’interpose, fait parler, bouger, voir.

La cinéphilie ne guérit pas du jeu social – elle le relance, à plus petite échelle, avec plus de ferveur et d’inquiétude. Mais la bande est peut-être aussi le refuge des orphelins. Truffaut, Daney ; les Cahiers, la Nouvelle vague. Une histoire se rejoue, au moins sur un plan imaginaire, qui passerait ici par une séparation d’avec l’époque et la recherche d’une généalogie alternative. Une courte nouvelle, « La joie », publiée en 2012 dans un recueil au titre improbable (Noël, quel bonheur ! Treize nouvelles affreusement croustillantes), dessine toutefois, sur le versant de la fiction, la possibilité d’une alliance moins tribale. Un jeune homme y quitte le foyer parental, sans heurt, le jour de Noël 1977. « Le soir venu nous étions une dizaine dans la salle 4 du Gaumont, que les Tourangeaux continuaient d’appeler le Majestic, n’ayant jamais avalé le rachat de ce petit exploitant de centre-ville par le grand groupe parisien. Seul au premier rang, un garçon de mon âge, ou un peu plus vieux, peut-être un étudiant, un étudiant en sociologie, en sociologie des arts, en sociologie du travail, à moins qu’il ne soit lycéen, qu’il ait pile mon âge et comme moi l’oreille gauche décollée, ne se leva qu’à la toute fin du générique. Les lumières éclairèrent son pull à grosses mailles dont une des manches au nombre de deux venait de lui servir à essuyer une larme. » Solitude, respect du rituel, ressemblance : et pourtant, à la fin d’une soirée prolongée au bar, les deux garçons ne décident pas de fonder un ciné-club, mais de se retrouver, à chaque réveillon, pour voir un film. Aucune relation en-dehors de ce moment partagé hors du monde, tant et si bien que la nature du lien s’indéfinit. Peu dupes des enthousiasmes de saison, ils se risquent au bout de vint ans à quelques aphorismes. Ceux-ci ne se monnayent d’aucun pouvoir, et la vie s’est écoulée, indifférente à cette fidélité secrète, aussi évidente que mystérieuse. La remarque sur la mutation du parc des salles trouvera par ailleurs un développement dans En guerre du point de vue socio-culturel et urbanistique, à travers l’opposition entre art-et-essai de centre-ville et multiplexe de périphérie, petite bourgeoisie culturelle et sous-prolétariat, avant que la série, réduite – hâtivement – à un flux, ne s’impose comme format dominant (La Politesse, 2015 et Histoire de ta bêtise, 2019).

Cela posé, la question reste entière : pourquoi des livres et des films ? Pourquoi l’un plutôt que l’autre ? Et pourquoi pas. Certes, mais cela a trop le goût du caprice ou de l’arbitraire. Supposons plutôt que quelque chose le commande. Et, supposons-le encore, ce quelque chose tient moins à la versatilité des muses qu’aux circonstances, aux moyens, aux autres et à son désir, ou au sentiment d’une puissance – conjonction hasardeuse qui devient nécessité. De la liste déjà conséquente des ouvrages de Bégaudeau, une bonne moitié relève de la commande d’éditeur ou de directeur de collection. Une autre part, non-négligeable, consiste en collaborations diverses (bande dessinée, recueil de nouvelles, livre collectif,…). Et le cinéma aura d’abord été une affaire de groupe, comme la musique avant (Zabriskie Point, dont il fut parolier et chanteur). Double scandale : l’écrivain n’est pas qu’écrivain, et il n’écrit pas que ses livres. Il est multiple, poreux, sensible à ce qui arrive. Avec des dépenses à assumer, et parfois du temps – pris, perdu, trouvé ou retrouvé, c’est à voir. D’âne à zèbre : « L’impureté est notre condition, notre situation. Le mélange qu’on est. L’harmonie se gagne en tronquant, clivant, épurant la vie. » Mélange, donc, mais aussi recherche d’autonomie. Chaque pratique s’envisage pour elle-même, depuis ses outils et ses conditions propres. Non qu’il ne puisse y avoir de questions communes : par exemple, l’invention de nouveaux rapports de production dégagés des circuits capitalistes et étatiques (Autonomes / La Politesse) ; par exemple, la ville et les circulations sociales qu’elle permet, la forme ou la tournure qu’elle contribue à donner aux existences (On est en démocratie !, collectif Othon, 2012 / En guerre). Non qu’il ne puisse y avoir de principes esthétiques partagés : privilège du concret sur l’abstrait, du particulier sur le général, du précis sur l’évanescent. Deux singes : « On opère sur des sites limités. On fait dans le petit. » D’âne à zèbre : « [C]omme le couteau éprouve ce qu’il tranche, un cadre acte le réel en le découpant – créer, c’est tailler ; trancher dans le lard ; il n’y a pas d’art sans le cochon. » Non qu’il ne puisse, non plus, y avoir de méthodes analogues : l’enquête plutôt que la spéculation, la comédie de l’art en train de se faire plutôt que les mystères de son achèvement. Et pourtant, l’évidence : un plan n’est pas une phrase. Un paragraphe n’est pas un montage. Un dialogue n’est pas un dialogue. Matérialité de l’écriture. Matérialité du cinéma. C’est de là qu’il faut partir[22][22] A ceci près qu’un tel départ ne peut être que faux : la filmographie du collectif Othon reste à établir, et les premières réalisations, rangées dans la catégorie « fiction » (Louisa en 2001, To be a star en 2002, La Santé en 2004, Jacques en 2007), sont plus invisibles encore que les documentaires ultérieurs, et surtout que les formes courtes semble-t-il développées à l’occasion d’une rétrospective organisée par l’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France) en 2014, disponibles pour leur part sur Internet. Othon est composé d’une quinzaine de personnes, dont Gaëlle Bantegnie, François Bégaudeau, Yamina Benhamed Daho, Gwen David, Antoine Derouallière, Isabelle Duprez, Xavier Esnault, Thomas Fourel, Olivier Jacquin, Gilles Lapin, Camille Lotteau, Florence Miettaux, Bénédicte Thiébaut, Xavier Trevaux, Stéphanie Vincent,….

Tourné à Nantes et Paris entre juin 2007 et juin 2008, Jeunes, Militants et Sarkozystes s’offre comme une première enquête dont le terrain est non pas la rue, les meetings ou l’organisation quotidienne d’un parti, mais les discours. Découpé en chapitres reprenant quelques-uns des grands thèmes du candidat victorieux à la présidentielle de 2007 (l’héritage de 1968, le travail, la nation,…), le film est traversé par une interrogation qu’il ne formule jamais tout à fait, si ce n’est dans la dimension cumulative de son titre : comment peut-on être à la fois jeune et militant et sarkozyste ? On peut toutefois imaginer que c’est d’une telle articulation que provient le désir du film, le troisième terme venant bousculer ce qu’il y a de partageable dans les deux autres, à savoir l’appartenance à une même génération et l’intérêt concret pour la politique. Après une présentation individuelle, où les membres du collectif et les militants mélangés évoquent face caméra leur situation professionnelle et leur engagement, une courte scène montre l’équipe se préparer au tournage. Gaëlle Bantegnie et François Bégaudeau se font face, tandis que les autres, en arc-de-cercle, les écoutent un peu en retrait. Il s’agit alors autant d’éprouver sa propre capacité d’argumentation que d’envisager la sensibilité de l’autre à un sujet, en l’occurrence la « valeur mérite ». L’élaboration d’une stratégie collective pour déjouer la rhétorique sarkozyste est indissociable d’une tentative d’explicitation de la position adverse. Le terme de « position » peut d’ailleurs s’entendre littéralement, puisque Bantegnie et Bégaudeau échangent leur chaise afin que la polarisation gauche-droite se matérialise également dans l’espace – comme ce sera le cas durant les entretiens. Ce qui apparaît alors ne cessera de se confirmer : le partage politique n’est pas le site d’une potentielle réversibilité (du pareil au même), mais d’une co-dépendance (l’opposition se construit en partie contre et donc avec l’autre) en même temps que d’une franche incompatibilité (l’effort pour parvenir à articuler une pensée de droite est tout aussi évident que le plaisir de voir son camp porter un coup jugé fatal).

Jeunes, Militants et Sarkozystes se place ainsi sur un terrain particulièrement friable. L’enjeu n’est pas simplement de recueillir la parole des militants, il est d’en pointer les paradoxes, ou plus exactement d’en dénaturaliser les évidences afin d’en montrer la nature idéologique, les valeurs se révélant comme autant de moyens de masquer et de justifier le fonctionnement de la structure sociale. Ainsi d’un développement sur le mérite individuel s’acheminant, de contradiction en contradiction, vers un éloge de l’héritage. Le film pourtant se doit aussi de rendre justice aux paroles données. Tout en sélectionnant, condensant et rapprochant, le montage vise à ne pas trahir les discours adverses – sans quoi il rendrait la conversation elle-même inutile, et le film hors de propos. La tâche est d’autant plus délicate que le collectif n’a pas fait le choix d’un interlocuteur unique, ou de personnes particulièrement aguerries – les hésitations sont nombreuses, les incohérences criantes et les lacunes parfois accablantes. Ce serait cependant mal juger le film que de le considérer à charge. Il faut l’envisager non comme un commentaire, mais bel et bien depuis les situations d’échange qu’il élabore : à travers les dialogues en face-à-face et la mise en série des réponses, qui se prolongent, se renforcent ou se contredisent, il cartographie, dans ses pleins et ses creux, un certain imaginaire de droite. Si, dans le passage d’un militant à l’autre, le montage ne trahit ni les individus ni la conception qu’ils se font de leur parti, c’est que la pensée politique, à ce niveau ordinaire-là, relève moins d’une machinerie conceptuelle rigoureuse, que d’une nuée où s’entremêlent et se condensent mots-fétiches, clichés, observations empiriques, spéculations approximatives, idées orphelines, croyances ingénues et doutes sincères. En somme, si les interviewés se reconnaissent dans le film, s’ils en valident face-caméra la pertinence lors de son épilogue, ce n’est pas, comme le croirait un gauchiste ricanant, par bêtise ou vanité. Au moins trois autres motifs peuvent être avancés. Le premier relève, quand même, d’un certain narcissisme, chacun ayant pu se trouver éloquent – ou, à défaut, plus éloquent que le voisin, à moins que ce ne soit le groupe qui rattrape les errances individuelles. Le deuxième consiste à voir dans les contradictions un signe de vitalité d’un parti non-dogmatique, où des différences peuvent s’exprimer à l’intérieur d’un cadre commun. Le troisième est que l’ordre du discours est toujours plus impersonnel, impur, embrouillé que l’on ne veut bien l’accepter – par là se justifient et se rationalisent tant bien que mal des affects troubles, des sensations diffuses et des impressions tenaces. La mise en mots, même confuse pour autrui, reste pour soi une mise en forme. Quelque chose s’esquisse, s’expose, fait sens – ne serait-ce que parce que cela ressemble à du déjà-entendu. D’un point de vue de gauche, le film ne peut avoir d’autre horizon que l’aporie. On ne se convainc en réalité que soi-même. Les deux camps s’accorderont donc sur leurs désaccords.

Hormis dans les quelques plans de rues utilisés pour le chapitrage, Jeunes, Militants et Sarkozystes ne témoigne d’aucun souci du lieu. Les entretiens sont réalisés chez les militants, plus rarement dans une permanence du parti. Une même configuration, en termes de cadrage ou de disposition des interlocuteurs, se décline de salon en salon, s’imposant sur un arrière-plan souvent anodin. L’échelle de la réflexion se veut nationale – à l’exception de la culture, qui est d’abord considérée à travers ses expressions locales par ce petit peuple de droite. C’est sans doute la principale rupture qu’introduira la trilogie formée par On est en démocratie (2010), Le fleuve, la tuffe et l’architecte (2011) et Conte de Cergy (2012). L’habiter devient ici l’enjeu principal d’une politique qui se construit à l’échelle du quartier, de la ville ou du pays au sens ancien. Dès lors, le collectif déplie les cartes, use du panoramique et du travelling pour établir les distances, intègre les représentations numériques du monde, notamment les plongées vertigineuses de Google Street View qui font voyager l’œil de la Terre au bitume. En introduction d’A Valenciennes (2020), prolongement littéraire de ces études de lieux, Othon confirmera son tropisme pour « l’urbanisme et la démocratie de proximité, ces deux jambes de la politique ».

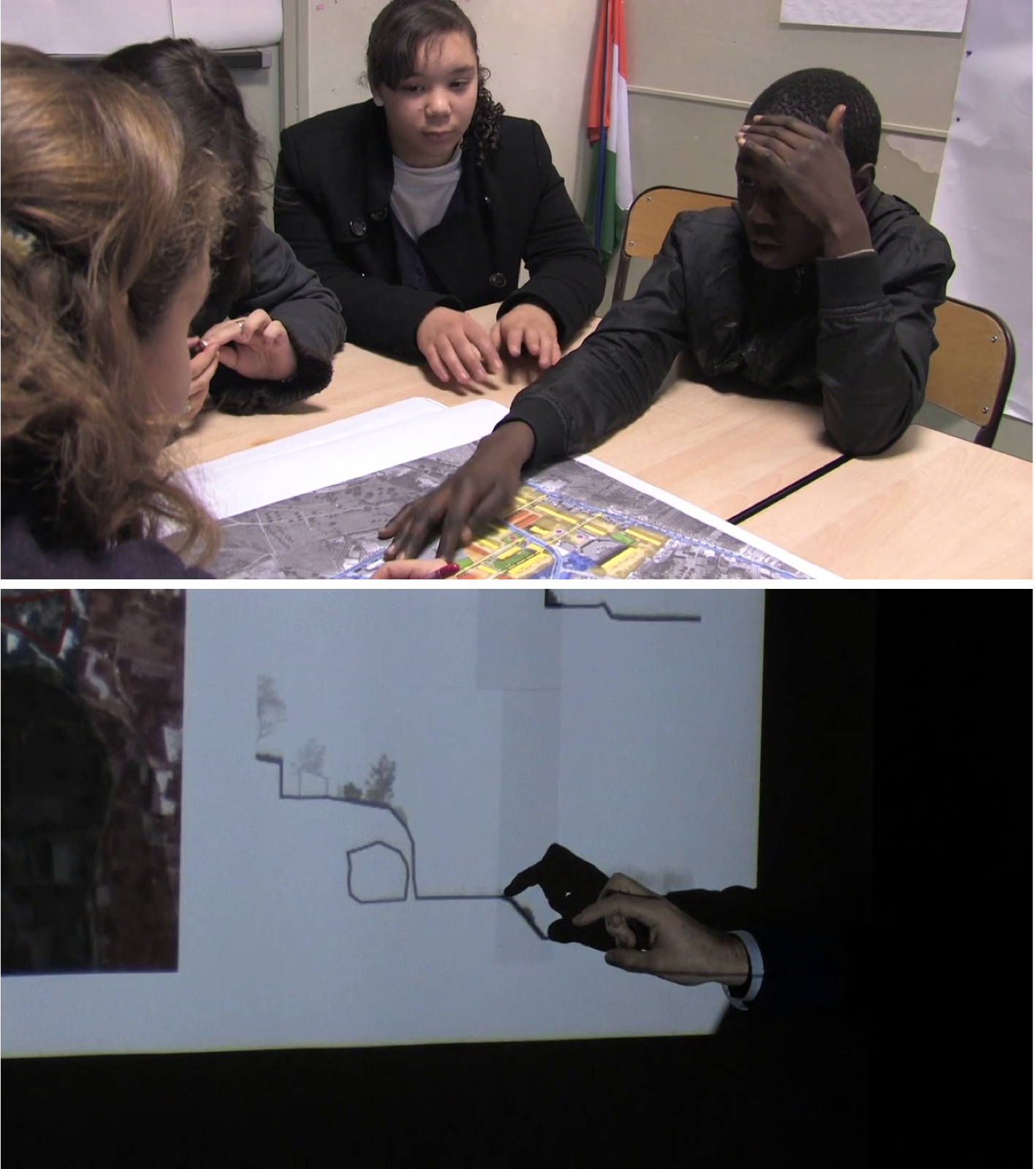

Se glissant dans la roue de Dominique Voynet, fraîchement élue à la mairie de Montreuil, On est en démocratie débute comme la difficile chronique de la transition des communistes aux verts. Par-delà les escarmouches entre Jean-Pierre Brard, maire de 1984 et 2008, et Voynet, ce sont les procédures de concertation et de prise de décision qui apparaissent grippées, voire à réinventer. Du conseil municipal à la réunion publique, du micro-trottoir à l’atelier participatif, la caméra accompagne et parfois suscite une réflexion collective sur les circulations permises par la ville, l’intégration des différentes communautés ou groupes sociaux à la vie locale, les rapports de classe ou encore le choix des installations ludiques dans un parc. On est en démocratie, comme Le fleuve, la tuffe et l’architecte, passionne parce qu’il n’a pas peur d’ennuyer, se colletant le plus ordinaire de la politique. C’est que, par-delà la portée directe des sujets abordés, la prise de parole elle-même y est souvent un acte essentiel. En discutant de passages piétons, de feux rouges, de sûreté pour les enfants, d’implantations de pistes cyclables, des relations se nouent à travers un espace enfin partagé. La cohabitation l’emporte, ne serait-ce que temporairement, sur le chassé-croisé. (L’incipit d’En guerre pointera également les fractures avant que les trajectoires ne se croisent, non sans violence cette fois : « Plus juste serait de dire que Romain Praisse et Louisa Makhloufi n’habitent pas la même ville. ») Le travail de médiation y est en outre montré dans toute son intelligence, sa patience, sa sensibilité aux circonstances, aux publics, sans que son ambivalence ne soit effacée. Il ne permet en effet d’abolir ni la verticalité du pouvoir, ni la distinction entre représentés et représentants, pas plus qu’entre paroles et actes. Pour autant, il accomplit un remmaillage décisif dans la création d’une image de la ville à la fois fragmentaire et globale.

Avec Le fleuve, la tuffe et l’architecte, le collectif entre dans les maisons, compare les aménagements, observe les persistances. En même temps, le cadre s’élargit, et l’urbanisme commence à se penser selon une perspective environnementale. A la faveur d’un concours d’aménagement du territoire, le film accueille ainsi les réflexions d’habitants et de jeunes architectes sur les relations entre le logement et le paysage, la vieille pierre des bourgs et le crépis périurbain, la notion de patrimoine et le vécu quotidien. Les cartes, les croquis et les zonages y abondent, manifestant une fois encore le formidable potentiel cinématographique de ces représentations : leur schématisme appelle la parole et surtout la main. A leur surface, celle-ci pointe un détail, établit l’existant, désire le nouveau. Projet, projection : l’intelligence jaillit au frottement du corps et de l’image, de l’œil et du doigt. Dans une très belle séquence en montage alterné se trouve également prolongé le geste démocratique du film précédant. Les propos d’une experte et d’un riverain s’entrelacent, un dialogue potentiel se noue, d’une grande acuité. Si l’une est assise dans son bureau au milieu de piles de dossiers, et l’autre se tient debout dans l’allée qui mène à son pavillon, il n’en découle aucune opposition entre l’empirique et le théorique, au contraire. Les pensées cheminent, se croisent souvent, à propos de problèmes aussi cruciaux que la pérennité de l’habitat, le grignotage des terres agricoles ou la perte énergétique causée par les maisons individuelles.

Par son titre au moins, Le fleuve, la tuffe et l’architecte pouvait évoquer le cinéma d’Eric Rohmer, dont L’Arbre, le Maire et la Médiathèque (1993) est souvent considéré en France comme un jalon en matière de fiction écologiste. La référence est plus directe avec Conte de Cergy, qui cite et rejoue une séquence de L’Amie de mon amie, dernier volet du cycle des Comédies et proverbes tourné en 1987 à Cergy-Pontoise. C’est néanmoins au cinéma de Jean-Luc Godard que l’on songe dans un premier temps, le film présentant différents montages d’archive à même des écrans de télévision ou d’ordinateur. Ce faisant, Othon reprend bel et bien à son compte un chantier de la Nouvelle Vague, dont Deux ou trois choses que je sais d’elle (1966) pourrait être l’une des plus expressions les plus fortes : l’étude des métamorphoses brutales du paysage urbain, et plus particulièrement de la banlieue parisienne. Après la modernisation du patrimoine, une question symétrique se forme : que reste-t-il de la « ville nouvelle », une fois la nouveauté passée ?

Dès son titre, Conte de Cergy suggère une dimension inédite au travail jusqu’alors mené par le collectif. Jeunes, Militants et Sarkozystes s’attachait à expliciter ses conditions d’énonciation et de fabrication ; On est en démocratie était entrecoupé de plans-saynètes durant lesquels l’équipe mettait en scène, sur un mode comique, l’objet de sa recherche et son propre fonctionnement ; Le fleuve, la tuffe et l’architecte s’amusait à accueillir certains « ratés » du tournage, ainsi convertis en éclats de réel. Avec Conte de Cergy, la fiction fait effraction dans le documentaire. Il ne s’agit plus uniquement de montrer comment celui-ci se construit, mais de jouer avec ses formes et ses attendus. Ainsi d’une séquence de micro-trottoir durant laquelle l’équipe ne récolte que des réponses approximatives ou fuyantes sur ce qu’est une « ville nouvelle », avant, miracle, de tomber sur une fiche Wikipedia vivante. La passante est évidemment complice, et l’équipe ne tarde pas à regretter sa trop grande précision – cela sonne faux. La discussion s’enlise, on songe à refaire la prise, finalement non. Le coup est double : des informations, même détachées de l’expérience, sont transmises au spectateur ; celui-ci, en retour, trouve une occasion de s’interroger sur ce qui constitue un paradoxe de certaines formes d’écriture documentaire : l’élection de « n’importe qui » au statut de figure, personnage, témoin, filmé, représenté ou représentant (le terme peut bien varier en fonction de la nature et de l’objectif de la rencontre).

En même temps qu’il réalise N’importe qui, le premier long-métrage signé de son nom seul, Bégaudeau écrit dans Une certaine inquiétude, à propos du terme « voisin » : « Je propose qu’il désigne non celui qui habite à côté, mais celui qui passe à côté. Qui passe par là. Le premier venu. N’importe qui. Le Christ aime n’importe qui. L’aime indépendamment de ses mérites et démérites. Inconditionnellement. » Ouvrir les bras, faire tourner la caméra ; accueillir, recueillir, sauver peut-être, faire advenir sans doute – les foules de Lumière, Vertov ou Capra, les gros plans d’Eisenstein, Godard ou Mekas sont autant de formes données à la recherche de cette égalité radicale. Mais peut-on espérer d’un réalisateur qu’il soit aussi démocrate que Jésus ? Le dispositif du micro-trottoir[33][33] Egalement utilisé de manière très drôle dans la courte vidéo C’est quoi le collectif « Othon » ? (2009) : https://www.dailymotion.com/video/x90cqp, emprunté autant au cinéma direct qu’à la télévision, et repris en ouverture de N’importe qui, là aussi sans succès, suggère une réponse ambivalente. Il semble soumettre la volonté au hasard le plus absolu, à la rencontre la plus ingénue. Mais une telle passivité n’est qu’apparente. L’équipe se place là et pas ailleurs, et sans doute suscite-t-elle une attraction, une répulsion, à tout le moins un intérêt qui joue sur les résultats. Surtout, elle arrive avec ses attentes, ses questions, son sujet. Son rêve et sa hantise est de dénicher un expert – ce que montre malicieusement la séquence de Conte de Cergy. Déambulant au milieu d’une vaste place, elle cadre trop serré pour que tout un chacun puisse véritablement se montrer digne d’intérêt. L’échec n’est cependant pas vain. Il témoigne de ce que la présence peut l’emporter sur une connaissance abstraite – mieux, que la rencontre, ou le réel, sont toujours en excès par rapport à nos attentes. Dans les réponses bredouillées se laissent entrevoir d’autres films. Et si le sujet finit par l’emporter, ce sera toutefois à la condition qu’il dépossède les cinéastes de leur prétention au savoir. Dans Deux singes, Bégaudeau écrit : « Un documentariste n’en sait pas plus que ceux qu’il filme. Moins il en sait, mieux il filme. Il réfléchit à même les gens qu’il enregistre. » Pour cela, il faut d’abord se tenir dans le concret des situations, des pratiques, des gestes, des paroles. Non qu’il n’y ait de vérité que dans la matière « brute », dans la sainte idiotie des choses enfin détachées de tout discours : c’est plutôt que, travaillant aussi à-rebours de lui-même, contre son autorité pratique ou symbolique, contre ce qu’il connait par avance ou par ailleurs, le collectif trouve dans le cinéma un moyen non d’expliquer mais d’apprendre. En cela, il rejoint la méthode des élèves de Joseph Jacotot dont parle Jacques Rancière dans Le Maître ignorant (1987) : « en observant et en retenant, en répétant et en vérifiant, en rapportant ce qu’ils cherchaient à connaître à ce qu’ils connaissaient déjà, en faisant et en réfléchissant à ce qu’ils avaient fait. Ils étaient allés comme on ne doit pas aller, comme vont les enfants, à l’aveuglette, à la devinette. »

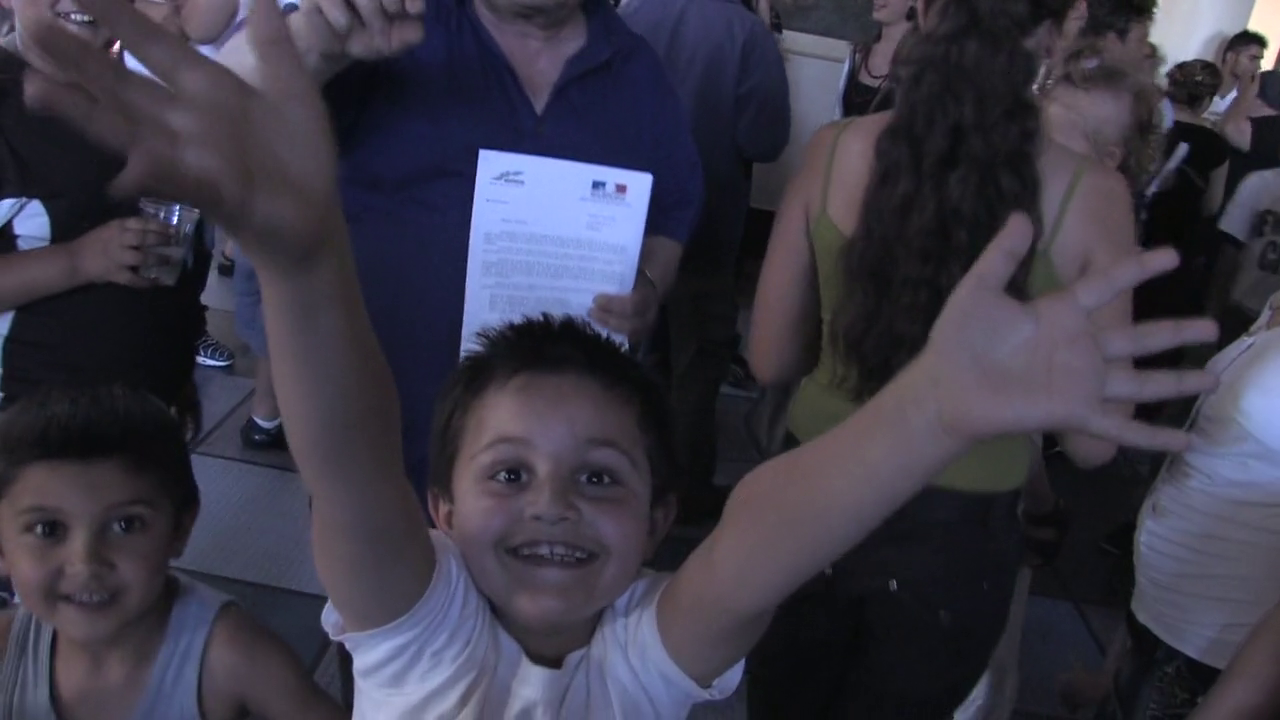

Conte de Cergy pousse aussi la fiction un cran plus loin – il en ira de même dans N’importe qui et Autonomes. Le problème n’est plus de suppléer une réalité défaillante, ou de chercher à combler artificiellement les aspirations du collectif. Il s’agit de provoquer, de fendre l’existant pour en laisser échapper du possible, du désirable – et, tout aussi bien, du réalisable. A la fin, un riche couple incarné par Bantegnie et Bégaudeau décide d’offrir son appartement à une famille trop démunie pour louer un logement d’une surface adaptée, et a fortiori l’acheter. Le motif est récurrent chez Bégaudeau, prenant parfois l’allure d’un miracle comme dans En guerre, ou d’un appel comme dans Histoire de ta bêtise. Il témoigne en tout cas de la double source, communiste et chrétienne, qui irrigue son rapport au monde, et dans une mesure peut-être moindre, celle du collectif. La dépossession résout le problème de l’héritage et ouvre à un présent réellement égalitaire, par-delà la fable du mérite républicain ou bourgeois. La question persiste toutefois de savoir ce que ce glissement du documentaire à la fiction produit exactement. Faut-il y voir un exercice cynique, sachant que la réalité demeurera tout autre, ou un lot de consolation ? Par la joie qui émane de la scène, il est évident que l’hypothèse agit, qu’elle produit des effets. D’âne à zèbre : « L’art ne me sort pas du réel. Il est l’extension du domaine du réel. Il ne fabrique pas un monde parallèle mais augmente ce monde-ci. » Une telle augmentation, d’abord affective, n’est jamais loin de se muer en idée, en conviction, peut-être en acte. La figure de l’homme des bois dans Autonomes[44][44] Pour une description plus précise d’Autonomes, je me permets de renvoyer à ma propre critique, « Nouveaux partages » : http://www.debordements.fr/Autonomes-Francois-Begaudeau fonctionne de la même manière : elle ne suscite pas la croyance parce qu’elle relève de l’imaginaire, mais parce qu’elle pose des problèmes concrets qu’il s’agit de résoudre concrètement – ce n’est qu’alors que l’imagination peut se mettre à machiner en se demandant comment boire, manger, coucher dans de telles conditions. Fiction instituée, la société se trouve – temporairement, au moins – renversée par ces fictions instituantes.

Est-ce un hasard si c’est dans l’hilarant Intervention, tourné en décembre 2014 lors d’une (véritable) soirée organisée par l’ACRIF au Ciné 104 de Pantin, que la limite entre documentaire et fiction se brouille jusqu’à perdre son sens ? Le collectif, réuni pour un double programme où est également présenté La grève des ventres (2012) de Lucie Borleteau, s’inquiète de ses influences, tente de soutirer un compliment, peaufine son image, se désole d’être dans une salle subventionnée et non un multiplexe, s’interpelle et se dédouble. Il n’est pas question de se tourner en dérision, mais d’accomplir la comédie de l’art. Par là, il faut entendre tout à la fois que l’art est le lieu d’une attention accrue au réel, d’une dissolution des hiérarchies et des frontières, d’une redistribution des puissances – en somme, d’une affirmation de l’égalité de toutes choses. L’art est un carnaval. Un feu, une joie, un masque, une chair. Par là s’invente une politique du désirable. De ce qui est, il fait la matière de ce qui sera, pourrait être, aurait pu être et même de ce qui est, mais autrement. En son dernier mouvement, après s’être interrogé sur la question de la représentation en politique, N’importe qui met en scène la suppression de la fonction de Président et de Premier ministre, et la mise en place du tirage au sort comme moyen de désigner les nouveaux « serviteurs du peuple ». L’intervieweur, joué par Bégaudeau, s’étonne, s’inquiète, se récrie. A la séquence suivante, des enfants accomplissent à leur échelle l’impossible de la démocratie directe. La fiction ainsi réalisée, le documentaire peut s’achever.

Images : Autonomes (François Bégaudeau, 2020) / On est en démocratie ! (Collectif Othon, 2012) - N'importe qui (François Bégaudeau, 2016) / On est en démocratie ! / On est en démocratie ! - La Tuffe, le fleuve et l'architecte (Collectif Othon, 2011) / On est en démocratie !