L’optique comme politique

A propos de Videodrome

Près de trente ans après une première sortie pour le moins ratée[11][11] Dans Cronenberg on Cronenberg, un livre d’entretiens avec Chris Rodley, le cinéaste explique que le film a été tiré à 900 copies mais n’est resté à l’affiche qu’une semaine,Videodrome de David Cronenberg revient sur nos écrans. Ou plutôt sur d’autres écrans, puisque depuis l’aube mordorée des eighties, ceux-ci ont bien changé, se sont disséminés, ont perdu en taille et en volume, pour toujours plus abolir la distance qui les sépare de l’œil qui s’y absorbe. Devenir dont Videodrome se présente comme l’archéologie, lui qui, à l’époque où le cinéma n’en finissait plus de mettre en scène son duel avec une télévision lui arrachant son public et sa fierté, déplaçait la question. En donnant chair aux analyses sociologiques du phénomène télévisuel notamment développées par Marshall MacLuhan et Jean Baudrillard[22][22] Dans Simulacres et simulation, publié un an avant la sortie du film, ce dernier écrit : « Hyperréalité de la communication et du sens. Plus réel que le réel, c’est ainsi qu’on abolit le réel. » La formule n’est pas sans faire écho à celle d’O’Blivion, « La télévision est la réalité, et la réalité est moins que la télévision »., Cronenberg en fait une affaire métabolique ou génétique, et surtout psychique ; il n’y a pas conflit entre un cinéma plus grand que la vie et une télévision ramenant tout aux dimensions de la médiocrité, mais succession naturelle, stades évolutifs pensés à l’aune d’un darwinisme des dispositifs visuels. Tel est le slogan que le film ne se lasse pas de répéter : la vidéo – mère de la télé, ancêtre de ce qui germe aujourd’hui – est l’avenir de l’homme en tant qu’animal technologique. Matrice des mutations, c’est de ses entrailles cathodiques que sortira l’Homme Nouveau doté de la « Nouvelle Chair » sur la prophétie de laquelle le film s’achève.

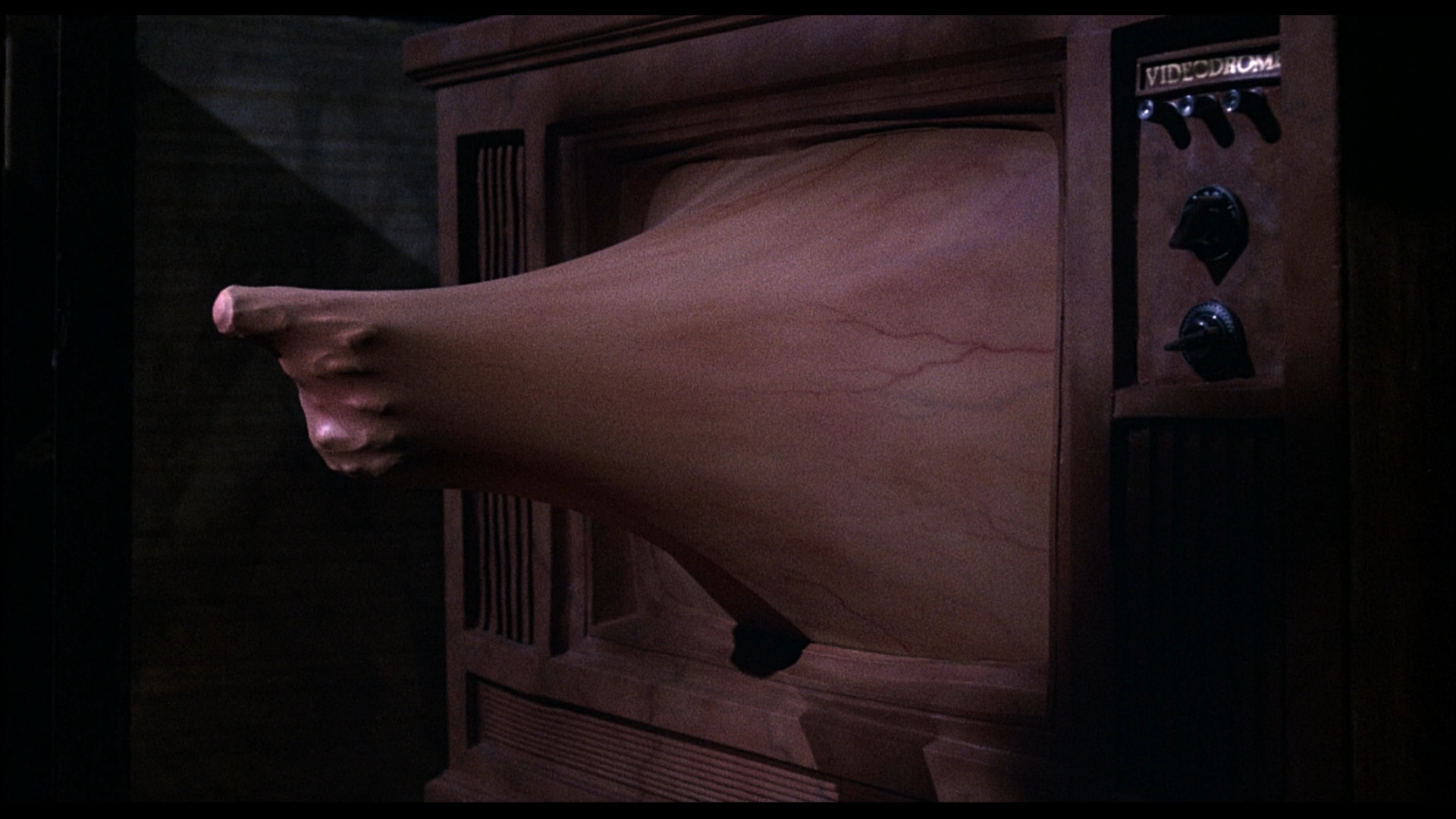

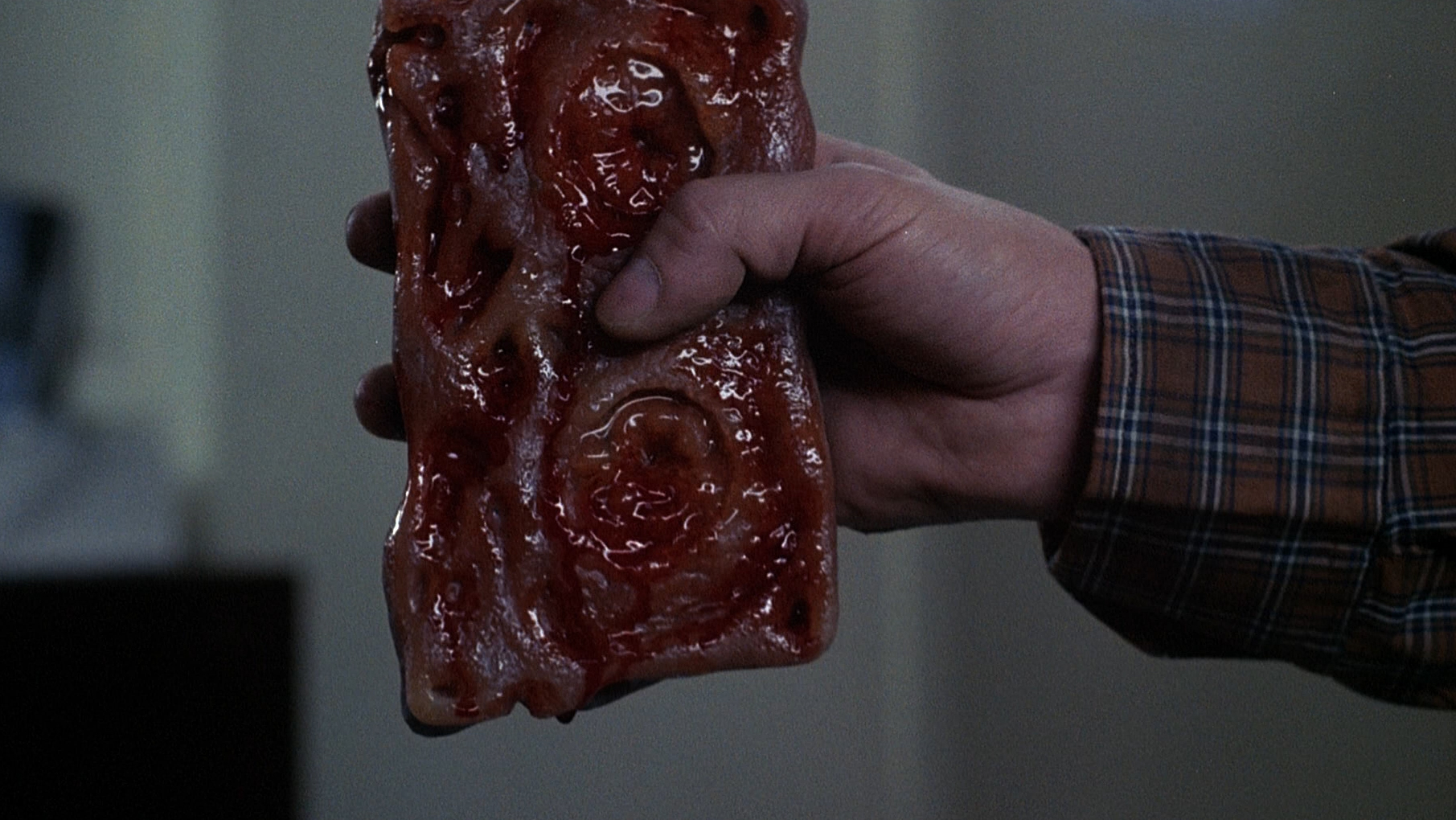

Rappel des faits. L’époque est à la libéralisation des chaînes télévisuelles, aux émissions pirates et à la croissance explosive d’un genre reposant sur la sidération : le porno. Revenu des joyeusetés émancipatrices de la décennie précédente, celui-ci commence à entrer dans un nouvel ordre du désir fondé sur la perversion propre à un capitalisme reprenant alors le gouvernail du monde, la domination. Max Renn, golden boy pilotant une chaîne exploitant ce commerce d’organes, découvre une transmission brouillée émettant un show, « Videodrome », rompant avec les restes de pudibonderie et d’esthétisme parasitant encore son art. Torture et mise à mort, sexualité tout à la fois sauvage et ritualisée, violence fascinante (fascination dont l’étymologie, fascinus, désigne originellement le phallus : le porno, vérité du spectacle télévisuel, révèle la libidinalité de tout écran) et, on le saura après, snuff movie, genre pour lequel le comble de l’art est le refus de l’artifice, le réel brut du meurtre. Renn est happé, hameçonné par l’objet interdit, téléguidé par le désir qu’il a inoculé en lui. D’où une enquête, et la découverte de deux grandes forces obscures tapies dans le tissu social et dont « Videodrome » est à la fois l’arme et le champ de bataille. D’un côté, le professeur O’Blivion, réplique du « media prophet » MacLuhan, et lointain héritier de Mabuse pour être lui aussi simulacre sans corps, pure vidéo survivant à son cadavre. L’autre attribut du héros langien, le contrôle, la manipulation, a émigré vers la partie adverse, l’entreprise complotiste Spectacular Optical qui entend faire main basse sur les chaînes hertziennes pour régénérer une Amérique vautrée dans une lubricité abrutissante. Et Max Renn de jouer au pion ballotté entre les camps, programmé par chacun au moyen de cassettes glissées dans une fente ouverte à cet effet en dessous de son thorax. Le tout finira, après quelques métamorphoses des machines et des corps et une virée dans les désirs innommables, par une immolation sacrificielle sur l’autel de «the New Flesh », de la chair synthétique que les acteurs cronenbergiens ont toujours semblé revêtir, du corps-cyborg que les avancées de la technique dotent chaque jour de nouveaux organes, d’une peau qui de pelliculaire est devenue écranique.

Cronenberg venait alors de réaliser Scanners, où commençait déjà de se marier le thème paranoïaque et conspirationniste – une entreprise aux menées douteuses affrontait un groupuscule de télépathes promettant de faire muter l’humanité – et celui de la direction des esprits par une machinerie de contrôle. Mais, en matière de piratage de l’âme, de la télépathie à la télévision, il y a tout l’écart du magique au technique, de l’individuel au collectif ; Videodrome fait entrer la fable du contrôle psychique dans le domaine des médias, de l’image intériorisée, quand son maître Burroughs, à qui il en a emprunté le sujet, était encore enclin à croire qu’elle était le fait d’un croisement entre des codex mayas légués par des extra-terrestres et les manigances de lointaines agences de l’ombre. Discours qui, au premier abord, paraît des plus convenus. Ils n’ont jamais manqué, les détracteurs du cathode annonçant le décervellement programmé d’un peuple de téléspectateurs et tonnant contre les manipulations de l’opinion par des images spécieuses. Mais la pensée de Cronenberg est ailleurs. La télévision programme, oui, comme le montre l’allégorie de la cassette digérée par le corps ; elle réoriente nos désirs qui, semble-t-il, fonctionnent au mimétisme – Nicki Brand, brève conquête de Max, se découvre une sexualité sanguinolente après le visionnage du snuff movie ; mais, surtout, elle altère tant l’homme, à qui elle greffe de l’inhumain (O’Blivion répète à l’envi que la télévision est la « rétine de l’œil de l’esprit » et qu’elle appartient à part entière à la structure physique du cerveau), que la réalité qu’elle dote de nouveaux plans.

Les classiques attaques à l’égard de l’écran du salon s’autorisaient d’une distinction entre le réel et l’illusoire, la télévision rentrant dans la catégorie des fumées idéologiques. Cronenberg inverse l’équation. La télévision est la réalité, voire le surréel, destituant la matière du monde d’un primat usurpé. Et cela car elle est entièrement image, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus conforme à la nature d’un esprit défini comme usine à fantasmes et hallucinations. L’image sécrétée par le cerveau sera toujours plus réelle que ce monde extérieur qui n’est jamais atteint qu’au travers de mille médiations : telle est, de Dead Zone à eXistenZ, la morale esthétique et psychique que n’a cessé d’asséner Cronenberg. On est loin du motto convoyé par les jeux illusionnistes d’un cinéma inspiré de Caligari, pour qui les images filmiques sont productions rêveuses, voile visuel voué à s’évanouir une fois la conscience réassurée dans ses droits ; avec Cronenberg, le cinéma comme hallucination visuelle cesse d’être replié sur le domaine du rêve et du faux. Renversement ontologique qui accompagne une identique révolution dans la manière de concevoir les rapports du film et du spectateur. Ceux-là ont longtemps été placés sous le signe de la projection, morale officielle d’Hollywood vantant les mérites de l’identification narrative et de l’écran comme surface d’inscription des désirs du public. Cronenberg pense plutôt l’affaire en termes d’introjection : on ne projette rien sur l’image, c’est elle qui s’introduit sournoisement en nous, écrit sur notre âme le nouveau récit de nos désirs, laboure notre cortex, pollue nos pupilles. Virologie plutôt qu’idéologie.

Esprit tout-puissant, esprit tout entier érotique. Rien qui dans ce monde reconstruit à l’image du cerveau ne soit objet de trouble et de voracité (le sexe façon Cronenberg a toujours été pure dévoration). Rien, sauf les trous habituels, les organes banalisés par le temps. Un bon orifice est un orifice créé pour l’occasion, et vulves et anus sont démodés. Quand Max pénètre Nicki, c’est en lui perçant le lobe avec une aiguille. Quand il entre dans une relation érotique avec la vidéo, il voit se creuser un vagin au niveau de son abdomen. Et le fouet a des charmes refusés au phallus. Polymorphisme généralisé. C’est que, si l’homme se machinise, s’il intègre à son organisme un revolver ou se transforme en boîtier, tout, autour de lui, devient chair épaisse et molle, tout l’empirique se fait organique. Ainsi de la télé qui se dandine et devient bouche avant de s’éviscérer. Il y a chez Cronenberg, tripier de génie, toute une dialectique entre la chair, l’enveloppe, le dehors soyeux et lisse, et les viscères, l’intérieur chaotique toujours prêt à gicler. À la fente, au trou d’assurer le point de contact entre dedans et dehors, d’affirmer aussi l’identité du machinique comme ensemble de tuyaux et conduits et de l’organique comme groupement de tripes et boyaux. De là l’érotisme déréglé, ayant dit adieu aux orifices muqueux : car ce que veut l’être sexuel cronenbergien, ce n’est pas rentrer dans le territoire balisé des trous autorisés, mais voir les viscères, scruter l’intérieur, aller au-delà de la chair-écran dont les muqueuses sont encore la continuation. Pénétrer, c’est trouer, littéralement.

L’œuvre du cinéaste canadien regorge de savants promoteurs de l’avenir, mais Videodrome est le seul de ses films où l’autorité scientifique se targue aussi d’être prophétique. Les arcanes qu’elle y déploie ressemblent à un sacré pot-pourri : télévision, chair, contrôle, fantasme, réel, violence, folie, foutoir conceptuel dont la clé est le génome, l’identité humaine comme perpétuellement altérée. Prophétie avérée ou avariée ? C’est en tout cas au titre de cet oracle rendu voilà trois décennies que le film se doit de revenir aujourd’hui récolter les vérités de la parole semée.

Photographie : Mark Irwin / Montage : Ronald Sanders / Décor : Carol Spier / Musique : Howard Shore

Durée : 88 minutes.

Sortie : 29 octobre 2014 (Première sortie : 1983).