Le cinéma autre #3

Vu de l'Etna

«Nous ignorons tout ce que nous ignorons du cinéma » Jean Epstein, Le cinématographe vu de l’Etna. (Cité par Edgar Morin dans l’avant-propos de son Essai d’anthropologie, Le cinéma ou l’homme imaginaire).

«Travailler, c’est construire des rapports », déclara un jour l’artiste Marcel Broodthaers. Le texte qui suit est une tentative de cartographier, avec Edgar Morin, Werner Herzog, Dziga Vertov, Jean Epstein, quelques-uns des pouvoirs du cinéma – ce chemin qui mène vers le réel et sa révélation -, fort de la relecture de quelques textes fondamentaux sur le cinéma en tant qu’art. L’objet qui est au centre de cette interrogation est l’essai d’Edgar Morin, Le cinéma ou l’homme imaginaire / Essai d’anthropologie sociologique, paru en 1956. Le dispositif topologique qu’il constitue et les nombreux échos que sa lecture continue à susciter sont évoqués ici, en miroir.

Si pour Werner Herzog, le cinéma doit tendre vers «l’illumination», comme il le réaffirme dans sa Déclaration du Minnesota : vérité et fait dans le cinéma documentaire. Leçons de ténèbres (1999), pour Edgar Morin le cinéma constitue un objet total, ainsi qu’il «l’expose» dans Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie. L’âme du cinéma, sa vérité, et ses définitions, entrent dans la définition des cinémas anthropologiques d’Edgar Morin et Werner Herzog. Pour autant, la vérité du cinéma ne saurait se confondre avec un quelconque principe de réalisme, ni même avec le Cinéma-Vérité, ou le Direct Cinema.

La vérité est selon Edgar Morin et Werner Herzog une construction, un cheminement, à travers l’hallucination, la magie, le rêve revendiqués comme des outils opératoires. Leur conception d’un «cinéma anthropologique» vise une approche ouverte de l’anthropologie du réel, par désidentification des catégories étanches d’objectivité, d’identité, de naturalisme, de raison, de fiction et de documentaire. Le cinéma, selon Edgar Morin et Werner Herzog, constitue bien cette machine de vision qui habite le XXème siècle, que sous-tend une topologie précise, «poursuivant et développant l’œuvre exploratrice du cinématographe».

Jean Epstein, le cinématographe vu de l’Etna, la machine-cinéma et l’œil machine de Dziga Vertov.

Tel est également le programme esthétique et anthropologique de Jean Epstein. Dans les Ecrits sur le cinéma, (1921-1947, T.I), le cinéaste et théoricien du cinéma déclare :

« Je veux être intransigeant, l’être sans histoire, sans hygiène, sans pédagogie, raconte, cinéma-merveille, l’homme, miette par miette. Uniquement ça, et tout le reste tu t’en fiches. Ailleurs l’imbroglio, la phrase pirouette, ici le pur plaisir de voir la vie agile. Feuilletez l’homme. Dans la houle d’une vraie foule je ramasse les pépites du sourire. Tout est inespéré ». (p.99)

Pour Jean Epstein aussi, le cinéma est une topologie, qu’il expose dans un texte inaugural, Le Cinématographe vu de l’Etna (1926). La machine-cinéma y est évoquée à travers la métaphore architecturale d’une cage d’escalier recouverte de miroirs dans laquelle Epstein doit descendre, alors que l’ascenseur de l’hôtel où il réside est en panne.

« L’avant-veille au matin, comme je quittais l’hôtel pour ce voyage, l’ascenseur était arrêté depuis six heures et demie entre le troisième et le quatrième étages. Pour descendre, je dus prendre le grand escalier (..). Cette immense spirale disait le vertige. » (p.15)

La « scène de l’ascenseur » décrit un dispositif cinématographique fait de reflets, d’images multipliées :

« Chacune de ces images ne vivait qu’un instant, sitôt aperçu, sitôt perdue de vue, déjà autre. Seule ma mémoire en arrêtait une sur leur infini, et en reperdait deux sur trois. Et il y avait les images des images. Les images tierces naissaient des images secondes. L’algèbre et la géométrie descriptive des gestes apparaissaient. Certains mouvements se divisaient par ces répétitions ; d’autres se multipliaient (…) Ces verres spectateurs m’obligeaient à me regarder avec leur indifférence, leur vérité. Je m’apparaissais dans une grande rétine sans conscience, sans morale, et haute de sept étages. Je me voyais privé d’illusions entrevues, surpris, dénudé, arraché, sec, vrai, poids net. (…) Le cinématographe, bien mieux encore qu’un jeu de miroirs inclinés, procure de telles rencontres inattendues avec soi-même. L’inquiétude devant sa propre cinématographie est soudaine et générale. » (p.16-17)

La machine-cinéma imaginée ici par Jean Epstein fait écho à l’œil mécanique théorisé par Dziga Vertov, qui met en exergue les vertus de la désubjectivation, de la distance, de la mécanisation du regard, comme accès privilégié au monde.

À propos de « l’œil-cinéma », Dziga Vertov écrit ainsi:

« Je suis l’œil-cinéma. Je suis un œil mécanique. Moi la machine, je vous montre le monde comme je suis seule à pouvoir le voir. À partir d’aujourd’hui et pour toujours, je me libère de l’immobilité humaine. Je suis toujours en mouvement, je m’approche d’objets et je m’en éloigne, je rampe sous eux, je les escalade, j’évolue à côté de la gueule d’un cheval galopant, je fonce à pleine vitesse dans la foule, je devance en courant des soldats qui attaquent, je me jette sur le dos, je me soulève en même temps que l’avion, je tombe et monte en même temps que des corps tombants et ascendants. (…) Cela est mon chemin pour créer une nouvelle perception du monde. C’est ainsi que je vous déchiffre à nouveau le monde qui vous est inconnu. » (Dziga Vertov, Kinoglaz).

Le cinéma de Dziga Vertov comme une pensée en acte, toujours en chemin, fait écho au mouvement de la pensée chez Jean Epstein qui dote le cinéma des pouvoirs d’accès au réel à partir de ses qualités fantômales :

« Assez curieusement, c’est aux spectres de l’écran qu’il revient de rappeler au réalisme une pensée qui, par excès de rationalisation, divorçait d’avec le réel ». (Jean Epstein, « Logique du temps variable », in Ecrits sur le cinéma, TII, p.222)

Topologie-Morin, le cinéma comme « totalité humaine et science de l’homme », machine de vision et miroir.

Dans Le cinéma ou l’homme imaginaire, Essai d’anthropologie sociologique (1956), Paris, Minuit (édition de 1977), Edgar Morin définit le cinéma comme une fantaisie réaliste, un univers fluide, mettant en œuvre un temps fluide ; il écrit :

« Ajoutons que le réel n’émerge à la réalité que lorsqu’il est tissé d’imaginaire, qui le solidifie, lui donne consistance et épaisseur. » (pp. 63-73).

Si l’objet théorique de l’essai est de « situer socialement le cinéma » et d’en décrire l’écologie, en 1956, au-delà de la fausse détermination entre art et industrie, entre autonomie et reflet, l’essai dessine une anthropologie du visuel dense qui trace de nombreuses perspectives pour la lecture et la réception des images.

L’essai « expose » ici trois moments d’une théorie du réel et du cinéma comme le passage des frontières. Edgar Morin poursuit :

« Ici encore, apparaît la pureté anthropologique du cinéma. Il couvre tout le champ du monde réel, qu’il met à la portée de la main, et tout le champ du monde imaginaire, puisqu’il participe aussi bien de la vision du rêve que de la perception de veille. Le champ anthropologique qui va du moi objectif (le double) au moi subjectif (sentiment de soi, âme), du monde subjectif (anthropo-cosmomorphisme) au monde objectif (perception pratique) est virtuellement dans le champ de la caméra. (..) Si l’esthétique est le caractère propre du cinéma, le cinéma est le caractère propre de l’esthétique : le cinéma c’est la plus large esthétique jamais possible. » (p.174)

Enfin :

«Le cinéma est donc bien le monde, mais à demi assimilé par l’esprit humain. Il est bien l’esprit humain, mais projeté activement dans le monde, en son travail d’élaboration et de transformation, d’échange et d’assimilation. Sa double et syncrétique nature, objective et subjective, dévoile son essence secrète ; c’est-à-dire la fonction et le fonctionnement de l’esprit humain dans le monde. Le cinéma nous donne à voir le processus de pénétration de l’homme dans le monde et le processus inséparable de pénétration du monde dans l’homme. Ce processus est tout d’abord d’exploration, il commence avec le cinématographe qui met à la portée de la main, ou plutôt de l’œil, le monde inconnu. » (p. 208)

Des pages lumineuses redisent la nécessité du cinéma comme art, ainsi qu’une ontologie des images:

« Présence objective. A l’image du monde réel. Mais le monde réel a sa sève, sa substance. Il n’a pas besoin de nous pour être. Nos amis et nos amours vivent hors de nous. La réalité transcende notre subjectivité. L’objectivité du monde du cinéma a besoin de notre participation personnelle pour prendre corps et essence. Cette pulvérulence lumineuse sur l’écran est comme ces plasmas en poudre, qui avant d’être additionnés d’eau, ne sont que poussières. Ce monde a besoin, pour vivre, de notre substance. Au moment de la participation, tous les personnages du film sont extérieurement déterminés, mais intérieurement libres, ils ont deux dimensions, mais intérieurement les trois : extérieurement ce sont des fantômes, intérieurement, ils vivent. C’est-à-dire qu’ils sont extérieurement aussi dans les trois dimensions, extérieurement corporels, extérieurement libres. Ils vivent de la vie qui nous est pompée. Ils nous ont pris nos âmes et nos corps, les ont ajustés à leurs tailles et à leurs passions. C’est nous, plutôt, qui dans la salle obscure sommes leurs propres fantômes, leurs ectoplasmes spectateurs. Morts provisoires, nous regardons les vivants. » (p.152-153).

Le moment Herzog

Dans Manuel de survie, Entretien avec Emmanuel Burdeau et Hervé Aubron (2009), Werner Herzog rappelle que :

« Marcher ou écrire, le combat est le même, le salut aussi. »

Pour le cinéaste en effet, la marche est une méthodologie de travail, de création. La marche est plus fondamentalement pour Werner Herzog une possibilité de vie, une occasion d’écrire, de faire du cinéma. Dans l’économie de la marche, la plus petite unité que constitue le pas participe d’une avancée et de sa négation.

Sur les chemins de glace retrace « un journal de marche », marche effectuée de Munich à Paris en 1978, pour aller rendre visite à son amie mourante l’historienne du cinéma Lotte Eisner. Herzog écrit :

« Le trajet est parfaitement rectiligne. Quand on monte une colline, on ne monte que vers les nuages, champs vastes et vides. Les voitures glissent sur la route, comme aspirées. » (p.96)

La recherche de la vérité est une construction pour Werner Herzog qui conduit à l’illumination, en passant par l’hypnose notamment. Le cinéaste a conçu une sorte de programme esthétique qui assigne au cinéma la mission – déclinée sur un mode allégorique – d’atteindre à la vérité profonde par « fabrication, stylisation, et mise en œuvre de l’imagination ».

La Déclaration du Minnesota : vérité et fait dans le cinéma documentaire. Leçons des ténèbres (avril 1999) que Werner Herzog a écrite une nuit, devant la télévision de son hôtel, proclame ceci :

1. « A force de se déclarer comme tel, ce qu’on appelle Cinéma Vérité est dénué de vérité. Il n’accède qu’à une vérité superficielle, à la vérité des comptables.

2. Un représentant connu du Cinéma vérité déclara publiquement qu’il était facile de trouver la vérité en prenant une caméra et en essayant d’être honnête. Il ressemble à ce gardien de la Cour Suprême qui s’indigne du nombre de lois écrites et des procédures légales. « Pour moi », dit-il, « il ne devrait y avoir qu’une seule loi : les mauvais gars devraient aller en prison ». Malheureusement, il a en partie raison, la plupart du temps, dans la plupart des cas.

3. Le Cinéma Vérité confond fait et vérité, et ainsi, ne laboure que des pierres. Malgré tout, les faits ont parfois un pouvoir étrange et bizarre qui fait que leur vérité inhérente paraît incroyable.

4. Les faits créent des normes, la vérité, l’illumination.

5. Il y a une couche plus profonde de vérité au cinéma et il existe quelque chose comme une vérité poétique, extatique. Cela est mystérieux et insaisissable, et ne peut être atteint que par la fabrication, l’imagination et la stylisation.

6. Les cinéastes du Cinéma Vérité ressemblent à des touristes qui prennent des photos au milieu d’anciennes ruines de faits.

7. Le tourisme, c’est le péché, le voyage à pied, c’est la vertu.

8. Tous les ans, au printemps, un tas de gens se noient parce qu’ils ont fait de la moto des neiges sur la glace fondante des lacs du Minnesota. La pression monte sur le nouveau gouverneur pour qu’il adopte une loi protectrice. Lui, un ancien lutteur et garde du corps, répond sagement : « On ne peut pas faire de loi contre la stupidité ».

9. Le gant est ainsi jeté.

10. La lune est sans éclat. Mère Nature n’appelle pas, ne vous parle pas, bien qu’un glacier finisse par péter. Et vous n’écoutez pas le Chant de la Vie.

11. Nous devrions être reconnaissants de ce que l’Univers, là-bas, à l’extérieur, ne connaisse pas de sourire.

12. La vie dans les océans doit ressembler à un véritable enfer. Un enfer vaste et impitoyable de danger permanent et immédiat. C’est un tel enfer que certaines espèces – y compris l’homme-, durant l’évolution, ont rampé et fui vers de petits continents de terre solide, où les Leçons de ténèbres se poursuivent. » Werner Herzog, Walker Art center, Minneapolis, Minnesota, 30 avril 1999.

Le manifeste décrit la matière même du cinéma, ce qui le définit : la porosité qui existe entre les données documentaires et les données de fiction. Les voies de l’imaginaire définissent ici un anti-naturalisme foncier, une réalité du cinéma qui ne coïncide jamais avec un effet de réalisme.

Focus : Les nains aussi ont commencé petits, 1969 / 70, 96’

Le troisième long-métrage de Werner Herzog raconte l’histoire d’une révolte, d’une insurrection dont les motifs sont mis d’entrée de jeu entre parenthèses. Werner Herzog filme un archipel humain étrange, une communauté inavouable, d’un temps sans loi, filmée le jour d’après, du point de vue de la fin du monde.

L’action se déroule au Mexique dans la Province du Chiapas.

Cette insurrection met en scène des personnages qui sont les frères des Freaks de Tod Browning, de Kaspar Hauser, des insurgés qui peuplent les films de Buñuel, des films d’Harmory Korine, tel Gummo, ou Julien Donkey Boy, ou des catcheurs clandestins californiens des films de Cameron Jamie.

Le paysage, le désert comme motif insistant, accompagnent la figure du cercle, de l’encerclement, de la spirale, de la répétition. Il y a chez Herzog bien souvent une économie de l’exagération, de la répétition. Le cercle, la spirale, construisent la métaphore principale du film, celle de l’enfermement, mais porte également une réflexion profonde que formule le cinéaste à propos de la perception : « Regarder jusqu’à l’extase les images que nous percevons mal ».

La lexicalisation des éléments du réel, les séries des personnages : les nains, les aveugles, les témoins, les poules, le dromadaire boiteux composent avec l’espace un jeu d’échelles perturbées. Comme chez Swift, le cinéaste file une métaphore basée sur la réduction, la condensation, et les effets de grossissement qui en découlent.

« L’essentiel réside dans les objets et dans l’environnement créé : c’est-à-dire dans le rapport de proportions entre les objets et les hommes. Tout sera à l’échelle normale : une poignée de porte grandeur nature, une moto, une moto, une chaise, une chaise. Pourtant à la fin du film les objets sembleraient monstrueux, cruels, distordus, parce que le spectateur se sera habitué aux personnages et que ce seront eux qui représenteront la norme. La provocation sera donc que l’horrible soit naturel et le naturel horrible » écrit-il à propos du film, décrivant ainsi les jeux de rapports de grandeur qui ressaisissent les personnages et les objets dans une même configuration.

On peut dire que le film est une métaphore “énorme” de notre monde, mettant en jeu des registres d’écriture diversifiés : la caméra est le témoin patient et discret de ce qui est filmé. Un documentaire sur une communauté, filmée comme en reportage.

Il y a également des instants chorégraphiés ; bien souvent, dans ces moments un motif musical se fait entendre, comme au début du film, dans les plans où apparaissent les aveugles. Il y a également des purs moments descriptifs, des séries de plans non rattachables à une quelconque instance d’énonciation (par exemple, les plans sur les poules). Le scénario lui-même traduit l’importance des moments sans action, de mise entre parenthèses de l’action ; de longs paragraphes rompent la continuité narrative.

Les nains aussi ont commencé petits est un film qui tente la recherche d’un point inouï de basculement entre un système de symbolisation et les limites de la représentation. Vers le réel. De la fiction vers son abandon, vers la non-fiction.

Sur Jean Epstein :

– Jean Epstein, Ecrits sur le cinéma, T.I et II (1921-1953), Seghers, Paris, 1975.

– L’esprit du cinéma, Jeheber, Paris, Genève, 1955.

– Jean Epstein, La Cinémathèque française, Paris, 1998. Collectif.

Sur Werner Herzog :

– Werner Herzog, Scénarios, POL-Hachette, 1981

– Valérie Carré, La quête anthropologique de Werner Herzog, Presses universitaires de Strasbourg, 2007.

– Brad Prager, The cinema of Werner Herzog, Aesthetic ecstasy and truth, Walflower press, Londres, 2007.)

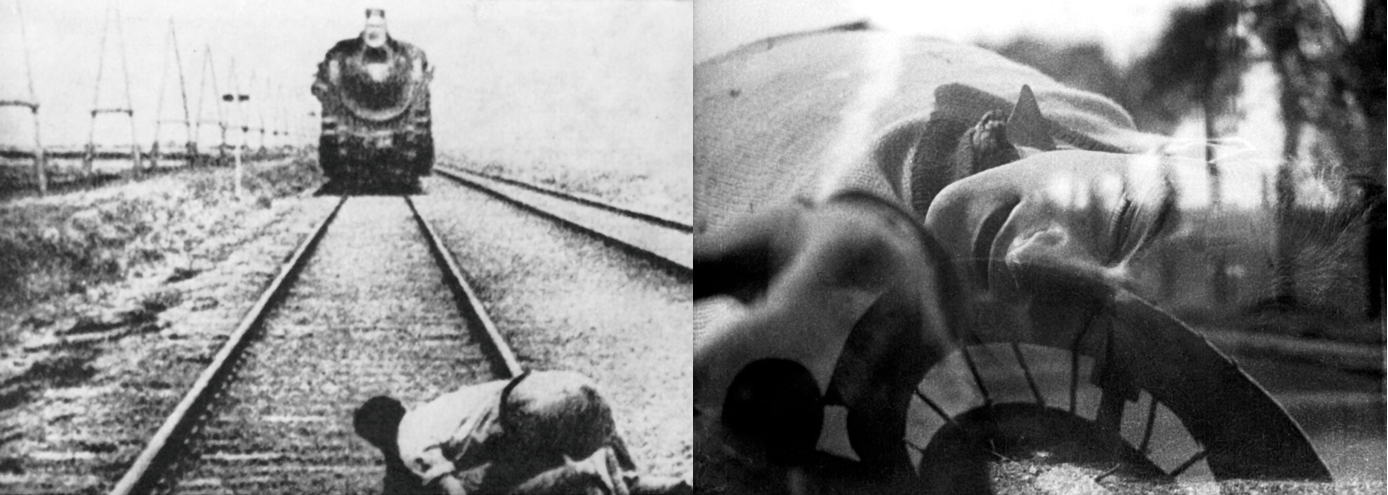

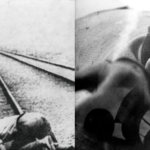

Images : L'homme à la caméra, Dziga Vertov, 1929) / La glace à trois faces (Jean Epstein, 1927) et L'homme à la caméra / Les nains aussi ont commencé petits (Werner Herzog, 1970