Marielle Macé

Des voisinages exorbitants

Avec Sidérer, considérer (2017), la frontière entre l’essai savant, la description littéraire d’un fait social et le documentaire poursuit une dissolution que Marielle Macé avait entreprise dès la fin de son précédent livre. Styles (2015) – sous-titré « Critique de nos formes de vie » – s’achevait sur une « moisson de gestes » presque glanée par hasard à Tarente. Celui qui porte pour simple légende « Migrants en France, 2017 » réinvestit la méthode élaborée théoriquement en compagnie des auteurs puis esquissée en Italie pour s’ouvrir sur une enquête de terrain : la description des « voisinages exorbitants » qui dessinent la topographie des abords de la gare d’Austerlitz, où se côtoyaient alors les visiteurs de la Cité de la Mode et du Design, les usagers de la Bibliothèque Nationale et les tentes du camp de fortune des réfugié·e·s.

Débordements : Déjà, dans la description de la ville de Tarente et de ses populations exilées qui achevait Styles, on croisait des « manières d’hommes » qui nous laissent « un peu au bord d’elles-mêmes » (p. 319), qui opposaient à nos manières d’anciens Européens celles des peuples d’un continent futur. Le mot d’ordre est alors l’imagination, conçue comme « hospitalité » : imaginer, inventer des formes d’accueil. L’écriture « littéraire » qui caractérise ce chapitre et votre nouveau livre est-elle la nouvelle étape de ce processus d’imagination ? Répond-elle à l’insistant « il nous faut (inventer des formes) » qui clôt le parcours théorique de l’ouvrage ? Comment votre écriture s’est-elle progressivement déplacée vers l’écriture littéraire, et comment ses deux écritures s’appuient-elles l’une sur l’autre ?

Marielle Macé : Il y a une continuité si évidente entre les deux livres que je n’arrive plus à les séparer. C’est ce que j’ai essayé de dire sur les formes de vie comme espace où les existences se débattent à tous égards, c’est-à-dire à la fois espace où l’on débat, où l’on discute des formes que l’on doit donner à nos vies, et en même temps l’espace où les gens se débattent, où toute vie cherche une sortie à la scène qui lui est faite. Cette question que j’avais arpentée théoriquement en essayant de faire des distinctions utiles, en essayant de trouver un outil d’analyse, de lecture du réel, j’ai tellement insisté pour dire que c’était le territoire dans lequel se déroulait nos vies communes aujourd’hui que je me suis dit qu’il était temps que je rentre moi-même dans l’arène. Avec ces outils-là, cette attention, ce vocabulaire, cette envie d’une patience dans le regard, il fallait que j’entre à mon tour sur ce terrain, le plus douloureux, le plus vif de la vie commune aujourd’hui. Je conçois vraiment Sidérer, considérer comme une sorte de coda et en même temps de réouverture complète du livre précédent.

D : La première personne est diffuse dans Styles, qui se présente d’abord comme un ouvrage universitaire avant de proposer l’excursus final ; elle est plus présente dans Sidérer, considérer dont le ton essayistique propose d’emblée l’engagement de l’expérience première. Comment est-elle mobilisée dans votre pratique de la description ?

M. M. : La première personne était partout présente, mais d’une façon qui n’est pas tonitruante. Même Styles est écrit à la première personne, une première personne qui est là quand il faut qu’elle le soit. Il y a beaucoup d’ « enquête de terrain » dès le début du livre, par exemple les descriptions d’une scène politique australienne ; je n’ai donc pas éprouvé comme un moment de bascule le chapitre sur Tarente. Quant à Sidérer, considérer, il y a une première personne qui est à la fois très présente et très retenue. Je ne l’utilise pas dans le sens où je m’intéresserais à ma propre personne, mais plutôt dans le registre de l’essai – qui est le domaine littéraire qui me plaît le plus. Dans un essai, la première personne n’est pas l’objet mais l’instrument par lequel quelqu’un se montre affecté par une situation et réfléchit, plutôt qu’aux résonances du réel sur soi, à la réalité telle qu’on peut l’éprouver. C’est une première personne qui est presque une chambre d’écho, un espace d’observation. C’est une attitude devant la réalité qui peut tout à fait se passer de la première personne grammaticale, et lorsqu’elle surgit, on pourrait ne pas s’en rendre compte, tant l’écriture nous a habitués à l’espace de l’essai.

D : Si l’on suit le fil de la conclusion de Styles, ce changement de ton est placé sous le patronage du documentaire, et particulièrement du documentaire de cinéma exemplifié par la figure tutélaire de la « rage poétique » pasolinienne. Vous écrivez : « Ce qui fait l’engagement documentaire n’est donc pas le recul devant la forme […] mais une conviction quant au monde sensible et à sa propre force de comparution » (p. 314). On est très proche de la rage de l’expression dont vous citez dans le dernier livre, chez Ponge, l’acception suivante : « Reconnaître le plus grand droit de l’objet, son droit imprescriptible, opposable à tout poème… Aucun poème n’étant jamais sans appel a minima de la part de l’objet du poème, ni sans plainte en contrefaçon. L’objet est toujours plus important, plus intéressant, plus capable (plein de droits). » Comment se nouent les rapports entre l’écriture poétique et l’écriture documentaire ? Dans quelle mesure cette dernière est-elle liée au sens cinématographique du terme ?

M. M. : Dans Styles, je parle d’Agee et Evans car il s’agit des pionniers du « style documentaire ». Mais ce qui m’apparait plus largement, c’est une « intention documentaire » de notre époque. En journalisme, en littérature, en poésie, une intention plus globale apparait et rebat les cartes par rapport au cinéma. Le documentaire me vient de la poésie, de la photo et des sciences sociales, de l’étude anthropologique et ethnographique ; je n’ai pas besoin de passer par le cinéma pour penser le documentaire en littérature.

Il est vrai que si la question est très bien pensée au cinéma, elle est presque absente en littérature alors que l’on y constate nombre d’intentions documentaires (Emmanuel Carrère, Svetlana Aleksievitch, Jean Rollin, Jean Hatzfeld…). On pense au document : citation, insertion de fragments dans un texte littéraire, liée à l’esthétique surréaliste du collage, de la surprise, du merveilleux dans le quotidien ; ou alors on réfléchit à travers le fil du témoignage et donc de la question fiction/non-fiction. Il y a donc très peu de réflexion intense ou fervente sur le documentaire pris comme une modalité de rapport au réel. C’est pour cela que j’ai engagé dans Styles une réflexion sur le documentaire dans laquelle j’essaye de montrer qu’il s’agit de la forme qui incarne le mieux une attention à cette affaire du comment de la vie, par opposition au témoignage : j’insiste à plusieurs reprises sur le fait que l’« on témoigne de vies, on documente des formes de vie ».

En littérature, je parlerais plutôt d’« intention documentaire », car pour moi c’est d’abord venu par la culture photographique. Je m’appuie à ce sujet sur le livre d’Olivier Lugon (Le Style documentaire. D’August Sander à Walker Evans, 1920-1945) qui me semble encore entaché d’un préjugé esthétique, comme s’il fallait toujours décrire l’intention documentaire comme un recul devant la forme, alors qu’il s’agirait plutôt d’un double mouvement de plongée dans le réel et d’engagement dans les formes. C’est cela que j’ai essayé de dire dans Styles : le mouvement vers la réalité n’a pas besoin d’une abstinence esthétique, bien au contraire.

D : Votre description fait la part belle à un procédé quasiment cinématographique, celui du panoramique qui, en disposant l’espace en face de l’écrivain ou du lecteur à la manière d’un théâtre, fait apparaître la question du point de vue.

M. M. : Sauf qu’il ne s’agit pas d’une description synchrone, où les choses sont saisies par une personne à un moment donné ; c’est plutôt un effort de rassemblement des fils que l’on peut tirer à partir d’un lieu et d’une expérience qui n’est pas nécessairement unique, ponctuelle. Fondamentalement, cette expérience n’est pas narrativisable. Pour moi l’ordre de la description est un contrordre à l’égard du récit : il s’agit de s’intéresser à autre chose, et ces espaces m’intéressent parce qu’ils m’obligent à tout prendre ensemble. J’utilise des métaphores : je décris la question des formes de vie comme un terrain, comme une arène, comme un espace de conflit. Ce n’est pas un hasard si les endroits du réel qui m’apparaissent le plus évident sont spatialisés : un vêtement, un corps, une place, un lieu de repli de la ville… Ce que je trouve très puissant dans un espace, c’est que l’on doit tout prendre ensemble.

C’est très frappant pour ce campement en bas de la Cité de la Mode et du Design : on peut le considérer comme une sorte de feuilletage temporel, où les choses sont forcées – ce n’est pas sur le même lieu exactement, mais des questions de voisinages sur le même lieu, d’écarts, de frôlements et de contacts entre des communautés qui s’abstiennent un peu les unes des autres. Mais pour moi, il faut tout prendre en même temps : c’est là que le réel devient stupéfiant et passionnant, qu’il requiert une patience infinie et même un tourment : l‘impression de n’avoir jamais dit ce qu’il faut, mais de l’avoir seulement approché. La réalité n’est faite que de choses qui ne peuvent pas ou ne devraient pas coexister mais qui pourtant coexistent. Il me semble que l’intention documentaire dont nous parlions, dans son caractère douloureux aussi, vient en partie du fait que l’on décide de prendre sur soi cet impossible. Il faut tout dire, ne pas s’accommoder de la réalité, pour ne pas percevoir dans ces lieux de relégations uniquement de la misère, dans tel espace quasi préservé uniquement un air d’ancienneté… non, il faut tout prendre ensemble : même ce qui dissone fortement. Je n’utiliserais pas le terme de « description » pour un médium filmique, car vraiment la description est un ordre phrastique ; il me semble que la description, c’est endosser avec un certain tourment un certain possible du réel.

D : Peut-on dire qu’elle fasse preuve d’un certain « montage », qui correspondrait à l’obligation de tout rassembler malgré l’incongruité des côtoiements organisés par le réel ?

M. M. : Ce mot de « montage » me trouble, j’aurais du mal à l’utiliser car justement j’y vois une intention. L’image montée, la forme montée est intentionnelle, alors qu’il s’agit plutôt de prendre acte du disparate du réel ; l’effort littéraire n’est pas dans le montage de ce disparate mais plutôt dans l’effort que l’on va faire pour désigner des formes de côtoiement. Le montage pour moi est un mot beaucoup trop imprécis pour dire ce qu’il y a à dire dans ces formes. J’utilise ce mot de « côtoiement » car il s’agit du mot de la démocratie, de la tache démocratique chez Claude Lefort, chez Hannah Arendt, chez Baudelaire aussi. Ce qui m’intéresse, c’est de montrer comment ces choses s’aboutent, et le mot de montage n’est pas celui qui permet de penser à ces formes de liaison et de déliaison. J’ai plutôt envie de penser à des prépositions : je m’intéresserai davantage à la différence qu’il y a dans un à coté, dans un pour, dans un dans…

D : Par « montage » on peut entendre aussi quelque chose du dévoilement des montages du monde : c’est la réalité elle-même qui est montée, ou entée sur elle-même.

M. M. : Pour ma part je ne dirais pas « monter », même si je suis pleine d’intérêt pour cette pensée particulière du montage. Mais justement, c’est un peu un autre type. Ce n’est pas que j’attribue le montage du côté de l’artiste, alors que je voudrais désigner quelque chose du côté de la réalité : c’est que le montage désigne, pour moi, un type de relation, alors que je veux travailler, en littéraire, sur la syntaxe, à la complexité des façons de faire des liens – ce qui m’intéresse c’est de qualifier plus précisément que par ce mot de montage comment ça se lie, comment ça se coupe, se voisine, se frôle… « Montage » est un mot trop global.

D : Est-ce que le montage cinématographique – contrairement au pluriel des liaisons prépositionnelles dont vous parlez – serait limité à la question de la superposition, du passage de A à B ? Le cut ne permettrait que de donner A puis B alors que la phrase pourrait tisser d’autres rapports de coprésences entre les éléments ?

M. M. : Pas nécessairement, mais je me dis qu’il serait intéressant de ne pas se satisfaire du mot « montage » au cinéma aussi, pour entrer dans le détail des relations. C’est la question politique la plus actuelle : refaire des liens, en défaire violemment d’autres qu’on récuse. Peut-être qu’il y a un vocabulaire à renouveler en littérature, du côté d’une confiance dans la phrase, dans la syntaxe, et non plus seulement du mot délié. « Montage » a servi à penser un grand nombre de rapports, et sert encore à en monter beaucoup d’autres, mais peut-être faudrait-il en changer. Ce mot n’a pas besoin de chapeauter l’ensemble alors que j’essaye d’entrer plus finement dans les relations syntaxiques. Je me méfie un peu de ces mots qui semblent régler les questions – comme le mot style, d’ailleurs – alors qu’ils ne font au contraire que les ouvrir.

D : L’histoire de la bibliothèque de Walter Benjamin que vous retracez dans Sidérer, considérer met en évidence les correspondances entre les drames spatiaux des migrations et les drames temporels de la mémoire et de l’oubli. L’histoire ne s’écrit plus comme un montage temporel, par le biais d’images superposées ou juxtaposées, mais comme un récit des fuites dans l’espace, à travers la dissémination des livres du philosophe dans l’Europe embrasée. Comment se repose alors la question du passage, aussi bien dans l’espace que dans le temps ?

M. M. : Ces questions de montage, d’anachronismes, d’hétérogénéités des temps – qui sont les mots du cinéma et des arts du remontage du temps – ne me sont pas très proches. Le domaine littéraire qui m’intéresse serait plutôt celui de tout ce qui n’est pas récit ; tout ce qui ne se met pas en ordre dans le temps : la poésie et l’essai, qui mettent l’accent sur d’autres façons de se saisir du réel. Je ne parle pas de Benjamin en termes temporels, je ne raconte pas sa fuite : j’en fais une espèce de nom propre de ce côtoiement, et j’insiste sur les formes spatiales, de la bibliothèque, de l’exil, de la Cité de la Mode et du Design, et la proximité du camp-annexe de la garde d’Austerlitz. Commencer par cette histoire de la bibliothèque de Benjamin, c’était une façon de présenter une figure culturelle qui avait pris sur ses épaules la possibilité de ce côtoiement exorbitant, que l’on a sous nos yeux, comme s’il donnait une signification absolue et dramatique à chacun de ces points, même les objets de la décoration de la Cité.

Mon registre est tout autre : c’est un autre type d’engagement dans la forme où l’intention descriptive et stylistique n’est pas du tout une façon de faire avec le temps, comme le montage, mais plutôt une façon de se débrouiller avec le pluriel rétif, indocile, de la réalité. Essayer de ne pas résorber ce pluriel mais de montrer des lignes de fractures nouvelles. Ne pas découper les choses comme on les découpe d’habitude : en individu, en nation, en langue, mais voir ces identités-là traversées par des lignes de style qui font passer les conflits ailleurs. C’est vraiment très loin de toute réflexion sur le temps.

Ce terme de « formes de vie » est peut-être une notion propre à la pensée de notre XXIème siècle, au carrefour entre anthropologie, science du vivant, philosophie morale… c’est une question très mobilisée, et c’est aussi le fait de penser en ces termes qui m’a conduite au documentaire, à un documentaire qui serait l’idéal-type de l’attention à laquelle j’aspire. Un idéal différent de celui d’un roman par exemple, où l’attention n’est pas le tamis principal du regard, du jugement, du désir. Dans un roman, le matériau, c’est le temps et l’individu – au contraire, dans un documentaire, ce sont les formes de vie.

D : Faut-il alors vous interroger en tant que documentariste au sujet de vos descriptions de ces lieux problématiques ? Comment s’écrivent vos enquêtes de terrain ? Y a-t-il une part de recherche et d’écriture sur les lieux ?

M. M. : J’écris bien après, c’est pour cela que je ne pense pas avoir un rapport sérieux au temps ! Pour écrire à propos de Tarente, il y avait quelques impressions du voyage, mais le chapitre s’est construit surtout en me documentant sur la ville, en comprenant dans quel désastre économique, écologique et social cette ville était, et à quel point cette région des Pouilles est déjà prise dans la question migratoire. Ce n’est donc pas la saisie d’un moment de réalité sur place, il n’y a pas de notes prises sur le vif : c’est pour cela que je n’oserais pas penser l’appeler un moment documentaire. C’est toujours de l’essai. Mon plaisir est de circuler entre essai, poésie et documentaire, et d’avoir l’impression que tout cela est un territoire unifié, mais ce qui séparerait l’essai du documentaire, c’est sans doute l’accrochage au vif. Le vif de l’essai, c’est la pensée.

D : Dans une filiation différente de la vôtre, celle du roman dont nous parlions à l’instant, on pense au « régime de la Notation » suggéré par Roland Barthes : La Préparation du roman propose une élaboration du texte à partir des fragments de vie, des moments de style qui peuvent servir à développer des personnages et des situations.

M. M. : Barthes en parle bien en termes de préparation : d’une part, sans achèvement de l’œuvre, d’autre part, il me semble que chez lui la Notation était davantage un style d’être, une forme de l’attention comme disponibilité, comme désir de saisie, tact. C’est une façon de s’en tenir à quelques phrases. Chez Barthes, il s’agissait d’une attitude générale dans la culture : le prélèvement citationnel, le style d’écrivain. Il s’agit toujours d’une réponse du sujet à une réalité qui est venue le happer dans la perception, dans le corps.

Je ne suis pas très engagée dans la question du corps car j’ai l’impression que ce mot est beaucoup prononcé pour parler de registres esthétiques du réel alors qu’il me semble que c’est un mot trop massif. J’aime mieux parler de toucher, de perception, de disposition perceptuelle, d’affect politique… Il s’agit plutôt d’une sorte de disponibilité atmosphérique, comme si l’on était un appareil de captation et de toucher à l’infini, de blessures à l’infini. Le mot corps est un peu épais pour dire tout cela.

D : La position finale de votre parcours dans Tarente suggère que celui-ci n’a pu éclore qu’après votre plongée dans la littérature. Comment la lecture des poètes et des essayistes a-t-elle informé votre regard ?

M. M. : Il y a des exemples de plus en plus concrets au fur et à mesure que le livre avance ; je me disais que l’on était équipé de nouvelles façons d’interpréter, et même de percevoir, au terme de cette traversée plus conceptuelle. Ce n’est pas seulement une distinction entre théorie et pratique, mais cela valait le coup de dire à quel point ce que l’on perçoit est fonction des instruments de regard et de parole que l’on s’est donné. Par exemple, lorsque j’en viens à la description, bien qu’un peu rapide, du rapport de Barthes à sa maladie, avant on a traversé Michaux et sa propre blessure : c’est comme si là un corps s’incarnait mieux à partir du moment où l’on s’était attardait auprès d’un autre corps.

Ce n’est pas un rapport temporel, mais de composition ; je résiste beaucoup à la narrativisation, je lui préfère la notion de rythme qui est une forme du temps. Il y a des choses qui existent au cinéma comme des points vifs, le rapport entre continuité et discontinuité, par exemple, qui existe différemment en littérature. En poésie par exemple, cette question ne met pas d’emblée en jeu la question temporelle : c’est la question de l’enjambement, par exemple, c’est une forme présente dans la composition elle-même. Je suis plus sensible à travers des formes de réflexion comme la phrase.

D : Le film Paris est une fête de Sylvain George est sorti quelques mois à peine avant votre livre. Vous lui avez par ailleurs consacré en mai 2017 un texte dans La Furia Umana, qui accompagne l’édition DVD parue en mai 2018 (à côté d’articles de Debarati Sanyal, Ivan Pinto, Jane M. Gaines et Marie-José Mondzain). Ce film vous a-t-il paru proche de votre propre démarche d’écriture ?

M. M. : Ce qui me touche dans le film de Sylvain George, c’est cet égard pour les gestes, pour tout ce qu’il faut faire pour maintenir une existence. Au début, cette attention est manifestée par la présence du tapis. Il y a une espèce de délicatesse apportée par ce petit bout de terre habitable que représente le tapis. Et en effet je suis très sensible au caractère non narratif : on ne peut pas dire que nous accompagnions un individu, c’est plutôt qu’on accompagne la durée, la répétition : se laver, se lever, se coucher, se recoucher et ré-avoir affaire à l’irruption de la police. Il y a une scène, dans Qu’ils reposent en révolte (2010), au cours de laquelle un migrant monte dans un camion et tout se déroule dans une sorte de surprise qui n’est pourtant pas du tout spectaculaire. Le camion passe, pas particulièrement rapidement, ne faisant pas particulièrement événement dans le flux des images. C’est ce qui m’a plu : de faire éprouver la durée de vies qui ont à se tenir, en faisant voir des gestes, par des bouts de matériaux, tout en conservant ce caractère totalement dispersé, cette précarité à tous égards, des bouts de sol, des bouts de plastique. Malgré tout, il y a quelque chose qui s’accumule dans ces images et qui donne le sentiment de vies qui vraiment se tiennent là.

Ce qui est très périlleux dans le rapport actuel des images à la crise migratoire, c’est le devenir-spectre de n’importe quelle figure à partir du moment où elle est saisie à l’intérieur d’une masse. Ce que je trouve très beau dans ce film, c’est le grain et l’épaisseur du grain, le contraste, les noirs très noirs, les blancs très blancs et donc très salis par le grain de l’image. Ainsi, les existences se mettent à peser dans leur réalité et à aucun moment on ne peut les prendre pour des spectres, pour des demi-vies qui traverseraient nos villes, qui hanteraient des espaces. Au contraire ici ce sont non seulement des corps, mais des vivants avec un grand poids de présence. Et on se met à voir que Paris, c’est ça, c’est tout ça, pris ensemble. Au regard de la question politique actuelle, la notion de spectre me semble particulièrement périlleuse parce que ça n’est que trop facile de simplement dire « c’est loin, ce sont des ombres ». C’est quelque part le sujet du film Des spectres hantent l’Europe (2016) de Maria Kourkouta et Niki Giannari, et d’ailleurs du livre de Georges Didi-Huberman, Passer, quoi qu’il en coûte (2017). Ce film est très beau car très attentif à ce poids de répétition, à un sentiment de vie qu’on ne doit pas invisibiliser. Ce mot de spectre est contredit par le film, comme par le poème dont il est issu. Ce mot de spectre, j’ai tendance à essayer de le combattre.

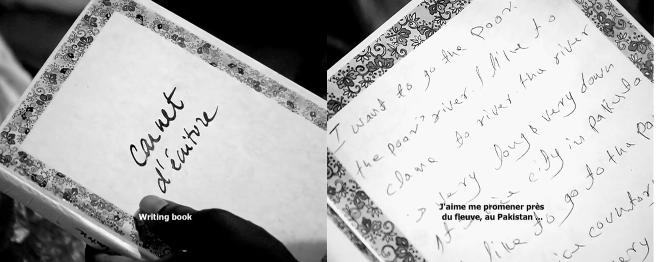

D : Le film de Sylvain George porte longuement son attention sur les mots qui couvrent les murs, les panneaux et les publicités. Il les insère dans le montage, comme des apparitions, comme si les choses se mettaient à dialoguer avec les situations, notamment avec l’irruption d’un carnet d’écriture. Que pensez-vous de cette place accordée aux mots et aux textes dans la trame même du film ?

M. M. : Le carnet d’écriture est un objet très fort. C’est toujours assez compliqué d’entendre, de donner la parole, comme on dit. Je suis personnellement convaincue que la parole ne se donne pas, comme on fait l’aumône – comme si nous, nous étions riches en parole. Nous ne sommes riches qu’en position de parole ; tout le monde est également riche en parole. Dans le film, les paroles se constatent. Il ne s’agit pas de placer quelqu’un en situation de témoignage, de parler de lui-même, de sa trajectoire, comme si les gens étaient interchangeables, comme si on attendait d’eux toujours un peu les mêmes témoignages qu’on a l’impression de reconnaître et auxquels on est toujours à moitié attentifs. Dans ces moments de témoignages qui sont si nombreux sur la scène de l’art contemporain, les gens ne sont pas tellement des interlocuteurs. Ce sont des dispositifs très violents qui mettent en scène des penseurs blancs face aux témoins noirs. Alors que là, on constate la parole. Le texte est traduit dans un français parfait alors que l’on voit qu’il est écrit dans un anglais imparfait, parfois en afghan. On sent la virtuosité dans sa propre langue, puis on voit un anglais un petit peu fautif mais qui fait très bien comprendre des épreuves affectives très fortes. Il y a autant de sous-entendus ou de sur-entendus dans ces phrases-là que dans un discours apprêté – c’est une vraie richesse de parole. Et je trouve ça bien que ce soit traduit dans un français qui ne fait pas bégayer ou mal parler, qui rejouerait l’approximation que l’on a bien vue en anglais, sans pour autant que l’on ait envie de mettre le doigt sur le fait que ce soit une parole précaire. On a envie de reconnaître une personne à qui son pays manque, d’entrer dans sa vie intérieure, toujours dans l’idée de voir les vivants. Pour moi c’est ça l’enjeu aujourd’hui. Le même que pour Sidérer, considérer : voir les vivants de ces vies invivables mais qui ne sont pas des demi-vies.

D : Vous parlez dans Sidérer, considérer d’un « droit au réel » que toutes les vies peuvent légitimement revendiquer.

M. M. : Ce droit au réel passe par une forme de surprise. Je dis toujours : « Ceux par les vies desquels on doit aussi pouvoir être surpris » parce que je trouve qu’il est très important de ne pas produire des images où serait entretenu le confort de la reconnaissance de la pauvreté ou de la détresse ; il faut qu’on soit surpris : « Ah tiens, un beau cahier d’écriture comme ça. » Il ne faut pas seulement avoir affaire aux autres par le biais de leur faiblesse, de leur détresse, de leur pauvreté. Et l’étape de plus, moralement, serait de ne pas s’étonner, de pouvoir être surpris par la vie des autres, mais en plus, de ne pas s’étonner. Je suis très sensible au thème des transfuges sociaux, au fait de naître dans un milieu et d’arriver dans un endroit totalement différent. Je suis toujours très choquée par les intellectuels qui s’étonnent que des paysans tiennent un journal intime ou qu’un boulanger ait monté une bibliothèque dans son village. Je pense que la vraie position politique est de ne pas s’étonner, de s’attendre à ce que ça puisse venir.

D : Voici les dernières images du film : place de la République, des migrants sont expulsés ; des tractopelles détruisent leurs campements ; des hommes en combinaisons blanches stérilisent l’espace afin d’effacer toute trace de cette forme de vie qui a pu tenter de s’établir en plein cœur de Paris.

M. M. : C’est comme dans les scènes de sauvetage du film Fuocoammare, par-delà Lampedusa (2016) de Gianfranco Rosi : la lumière est là pour souligner cette archi-blancheur. Même la manière dont on secourt, dont on recueille ou dont on soigne est une façon de tracer une barrière. J’ai été très frappée aussi par la scansion des images au rythme de la sirène, c’est très fort, je trouve, de faire battre le cœur des images à son rythme irritant. Paris est une fête offre la reconstruction d’un paysage général : il s’agit de « prendre ensemble » Paris, la ville des attentats, Paris, lieu de la mobilisation lors de Nuit Debout et Paris lieu des campements.

Puis on voit les mouettes qui se posent sur la place mouillée après que tout a disparu, comme si la mer s’était retirée. Et immédiatement, on voit les embarcations, les morts en Méditerranée. D’ailleurs, ces mouettes qui se posent ressemblent presque à des charognards et redoublent l’image de ces griffes dont on se sert pour nettoyer la place. Les tractopelles évoquent d’autres images, des images des camps, comme les images de personnes délogées font immédiatement penser à des images de rafles. Je lisais des témoignages à la fin du livre de la sociologue Isabelle Coutant, Les migrants en bas de chez soi, sur l’occupation du lycée Jean Carré dans le XIXème arrondissement, en 2015, dans lesquels les gens racontent l’expulsion comme une rafle, ce qui résonne particulièrement avec l’importante communauté juive orthodoxe qui habite le quartier. Ce sont des images qui surgissent et qui sont d’une très grande violence historique. On m’a déjà posé la question par rapport au début de Sidérer, considérer et je vois que c’est une association qui est faite dans les esprits.

D : Vous rappelez les liens entre les lieux que vous décrivez et ceux que traverse Walter Benjamin, fuyant le nazisme, tout en essayant de conserver sa bibliothèque envers et contre tout.

M. M. : Ce que je voulais souligner, c’était le sentiment d’un acharnement des lieux à porter les tragédies de l’histoire. Et le sentiment que dans n’importe quel lieu, pour peu qu’on le regarde assez longtemps, on y voit surgir des voisinages stupéfiants. Mais je n’avais pas pris la mesure que les expulsions étaient souvent vécues, d’un point de vue iconographique, comme des rafles.

Il me semble que ce n’est pas un hasard si nous avons concentré notre discussion sur la scène initiale de Sidérer, considérer. C’est une scène dont j’essaye de défaire l’impact pathétique dans toute la suite du livre. Toute l’idée est justement de défaire le sentiment de souffrance à distance, de présence spectrale, pour avoir affaire à des vivants. Je veux défaire l’émotion de sidération pour avoir affaire à une pratique patiente de considération.

D : Votre essai se donne-t-il pour but de convertir à l’action ? Le couple sidération / considération est-il supposé emmener vers un troisième terme qui serait un développement en acte ?

M. M. : Oui, c’est fait pour allumer la mèche en effet. Je ne sais pas si écrire, s’adresser, peut jamais vraiment pousser à l’action. J’ai travaillé à inviter à faire tourner autrement les émotions à l’intérieur, à se disposer autrement et à avoir d’autres capacités de perception, d’autres façons de se rapporter aux autres, non pas comme à un spectacle lointain et d’autant plus poignant, mais à des proches qui effectivement sont tout à fait là dans la ville. Évidemment, le but est que ça ne s’arrête pas là. Mais le seul point de l’ « action phrastique », c’est celui qui porte sur cette sorte d’équipement mental, sur le fait de se laisser habiter par d’autres images, d’autres phrases, d’autres mots. Je n’ai pas du tout l’impression de pouvoir convertir à l’action. Ce renouvellement de la perception est, à mes yeux, un engagement ; mais je n’ai pas de prises, heureusement d’ailleurs, sur ce que les lecteurs vont faire après. Je n’ai de prises que sur les mots que j’essaye de faire tourner, de faire entendre autrement, de rendre un peu inoubliables. J’aime bien, maintenant, quand les gens disent « sidérer » et après ils se sentent obligés de dire « Ah oui, mais considérer aussi ». C’est ça aussi que j’aime bien, ce ralentissement qui est fait pour accompagner, en termes réflexifs et sensibles, une espèce de montée puissance de la conviction de l’égalité des vies. Parce que je trouve que c’est quelque chose de très difficile : de faire vivre, même à l’intérieur de soi, la conviction de l’égalité des vies. Il me semble que ce serait vraiment la conviction révolutionnaire dans notre espace urbain et libéral. Et le but n’est pas d’humilier les gens en leur plaçant les images de douleur sous le nez, car c’est ce que les journalistes font déjà très bien. Le but est de faire tourner les façons de se rapporter au réel pour que les images de douleur soient aussi perçues comme des choses qu’il faut regarder, dont il faut faire connaissance. Il s’agit de s’apercevoir qu’il faut créer une connaissance autour de ces destinées-là. Et pas simplement avoir « vu » : j’ai vu, j’ai reconnu la misère de toujours. Ce livre est fait pour ça, pour faire durer un peu ces liens.

D : Est-ce le point de vue réflexif qui dote ces images d’une portée révolutionnaire, ou à tous le moins qui propose une révolution du regard ?

M. M. : J’emploierai le terme « requalifier » plutôt qu’« adopter un point de vue réflexif ». Il ne s’agit pas de réfléchir sur soi mais de changer la façon que l’on a de se rapporter aux autres. Ce n’est pas du tout une façon de se demander « est-ce que je suis dans la bonne direction ? », ce qui est aussi un péril d’artiste : « Ai-je vraiment le droit de parler comme ça ? ». Ce n’est pas ma question. Il s’agit plutôt de celle-ci : comment se rend-on présent par rapport à ce que l’on a en face en soi ? L’enjeu est de bien aller toucher, de la bonne façon, de bien traiter. C’est pourquoi j’utilise ce mot de qualification, par opposition à la disqualification. Pour moi la description c’est une lutte contre la disqualification et la méqualification, c’est à dire le fait d’avoir mal parlé des choses, d’avoir mal traité la réalité. Ce n’est pas une suspension mais plutôt une disposition, une re-disposition de soi vis-à-vis du reste. Ce n’est pas de la réflexivité au sens d’attendre, de prendre le temps de se regarder soi-même mais de prendre le temps de bien regarder, de bien traiter. Ce livre est, en ce sens, une sorte d’équipement perceptuel qui permet de se relier autrement. La suspension serait plutôt du côté de la sidération. Nos villes désormais sont co-construites par la richesse et la détresse, par ceux qui sont là et ceux qui arrivent. C’est pourquoi j’insiste vraiment sur ces mots côtoyer, se lier, se rapporter. Il y a, je pense, une conscience très vive du fait que c’est le début d’un monde de privation de séjour.

Images : Paris est une fête, Sylvain George, 2017.