Plaisir visuel et cinéma narratif, Laura Mulvey

Première partie

Publié en 1975 dans le n° 16 de la revue britannique Screen, “Visual pleasure and narrative cinema” est considéré comme un article fondateur des études féministes du cinéma. Largement commenté (Carol J. Clover, Tania Modleski,…), et amendé par Laura Mulvey elle-même (dans “Afterthoughts…”), il a été l’un des premiers à analyser la manière dont la forme des films était structurée par l’inconscient de la société patriarcale. Dans cette première partie, Laura Mulvey, s’appuyant sur les travaux de Freud et Lacan, définit l’origine et la nature du plaisir pris par le spectateur au cinéma, ainsi que la manière dont la figure féminine, dans les films narratifs “classiques”, est construite pour satisfaire les pulsions voyeuristes du spectateur. Cet article n’avait, à notre connaissance, connu qu’une traduction partielle en français, dans le n° 57 de la revue Cinémaction (sous la direction de Ginette Vincendeau et Bérénice Reynaud, Vingt ans de théories féministes sur le cinéma, 1993).

I] INTRODUCTION

A) Un usage politique de la psychanalyse

Cet article [11] [11] Consultable en version originale ici entend faire usage de la psychanalyse pour démontrer comment et jusqu’où la fascination pour les films peut être renforcée par des modèles pré-existants de fascination déjà à l’oeuvre à l’intérieur même du sujet, ainsi que par certains modèles sociaux [social formations]. Commençons par le fait que le film reflète, révèle et joue même avec l’interprétation commune et socialement établie de la différence sexuelle, qui contrôle les images, l’érotisation du regard [erotic ways of looking] et le spectacle. Il est utile de se rappeler ce que le cinéma fut, comment sa magie a pu opérer, en même temps que l’on s’efforcera d’élaborer une théorie qui défie ce cinéma du passé. La théorie psychanalytique est donc tout à fait appropriée ici en tant qu’arme politique, permettant de démontrer la façon dont la société patriarcale a structuré la forme du film de cinéma.

Le paradoxe du phallocentrisme dans toutes ses manifestations est qu’il dépend de l’image de la femme castrée pour donner ordre et sens à son monde. La représentation communément admise de la femme fait d’elle la cible des attaques du système : son absence de pénis fait du phallus une présence symbolique, c’est son désir de compenser le manque que signifie le phallus. L’article récent dans Screen[22] [22] Volume 16, n° 2, été 1975 évoquant la psychanalyse et le cinéma n’a pas suffisamment pointé l’importance de la représentation de la forme féminine [female form] dans l’ordre symbolique, dans lequel il ne signifie, en dernier ressort, rien d’autre que la castration. Pour résumer brièvement : la fonction de la femme dans l’élaboration de l’inconscient patriarcal a deux objets : elle symbolise d’abord la peur de la castration par son absence réelle de pénis, ce qui, par là même, l’amène à élever son enfant conformément à cette symbolique. Cette fonction remplie, elle n’en a plus d’autre, elle n’a plus de fonction dans le monde des lois et du langage sauf en tant que souvenir, qui oscille entre le souvenir de l’accomplissement maternel [maternal plenitude] et le souvenir du manque. Les deux se basent sur la nature (ou sur l’anatomie selon la célèbre phrase de Freud). Le désir de la femme est assujetti à son image de porteuse de la blessure, elle ne peut exister qu’en relation à la castration sans pouvoir la transcender. Elle transforme son enfant en signifiant de son propre désir de posséder un pénis (la seule condition, pense-t-elle, qui lui permettrait d’entrer dans l’ordre symbolique). Soit elle doit se soumettre de bonne grâce à l’ordre du monde, le Nom du Père et de la Loi, soit se battre pour garder son enfant ne serait-ce que dans la pénombre de l’imaginaire. La femme se positionne dans la culture patriarcale comme un signifiant pour le mâle, liée par un ordre symbolique dans lequel l’homme peut donner libre cours à ses phantasmes et obsessions à travers le langage, en les imposant à l’image silencieuse de la femme encore et toujours enferrée dans sa place de porteuse de sens, et non de créatrice de sens.

Cette analyse revêt un intérêt évident pour les féministes, une forme de beauté dans sa restitution de l’expérience de la frustration dans l’ordre phallocentrique. Cela nous permet d’approcher les racines de notre oppression, cela nous amène au nœud du problème et nous confronte au défi ultime : comment combattre l’inconscient constitué de façon décisive à l’arrivée même du langage, tout en étant soumis au langage du patriarcat. Il nous est impossible de produire une alternative venant de nulle part, mais nous pouvons commencer à instituer une rupture en analysant le patriarcat avec les outils qu’il fournit, parmi lesquels la psychanalyse qui, si elle n’est pas le seul, n’en demeure pas moins un des plus importants. Il reste d’importants problèmes non résolus de l’inconscient féminin, qui sont à peine pertinents dans la théorie phallocentrique : la sexualisation de la petite fille et son lien au symbolique, la femme ne souhaitant pas devenir mère, la maternité en dehors de la signification du phallus, le vagin. Mais, malgré tout, la théorie psychanalytique peut au moins faire avancer notre compréhension du statu quo, de l’ordre patriarcal dans lequel nous sommes enfermées.

B. La destruction du plaisir comme arme radicale

En tant que représentation avancée du système, le cinéma pose la question de la façon dont l’inconscient (modelé par l’ordre dominant) structure les façons de voir et le plaisir de voir. Le cinéma a changé depuis les dernières décennies. Ce n’est plus le système monolithique basé sur un grand investissement d’argent symbolisé par le Hollywood des années 30, 40 et 50. Les avancées technologiques (16 mm, etc) ont transformé les conditions économiques de la production cinématographique, qui peut désormais être artisanale ou capitaliste. De ce fait, un cinéma alternatif a pu se développer. Peu importe la façon dont Hollywood a pu se montrer conscient et ironique, il s’est toujours restreint à n’être qu’une mise en scène formelle, reflet du concept idéologique dominant du cinéma. Le cinéma alternatif fournit un espace pour un cinéma à naître, qui est radical à la fois sur le plan politique et esthétique, et qui défie les suppositions des films grand-public. Ce n’est pas pour rejeter ces derniers sur le plan moral mais pour mettre en lumière le fait que dans leurs préoccupations formelles, ils reflètent les obsessions psychologiques de la société qui les ont produits, et même, pour mettre en évidence que le cinéma alternatif doit commencer spécifiquement par réagir contre ces obsessions et suppositions. Une avant-garde politique et esthétique est désormais possible, mais ne peut plus exister uniquement comme contrepoint.

La magie du style hollywoodien à son meilleur (et du cinéma tombant sous sa sphère d’influence) a surgi, pour une part importante, de ses manipulations habiles et plaisantes du plaisir visuel. Sans concurrent, les films grand public ont codé l’érotisme selon le langage de l’ordre patriarcal dominant. Dans le cinéma hautement développé d’Hollywood, c’était seulement à travers ces codes que le sujet aliéné, écartelé dans son imaginaire par un sentiment de perte, par la terreur fantasmatique d’un éventuel manque, pouvait obtenir un peu de satisfaction : à travers la beauté formelle de ce cinéma et sa façon de jouer avec ses propres obsessions formatrices.

Cet article traitera de l’entrelacement [interweaving] de ce plaisir érotique dans le film, de son sens, et en particulier de la place centrale de l’image de la femme. On dit souvent qu’analyser le plaisir ou la beauté, les détruisent. C’est le but de cet article. La satisfaction et le renforcement de l’ego qui représentent le propos essentiel de l’histoire du cinéma doivent être attaqués. Non pas pour reconstruire un nouveau plaisir, qui ne peut pas exister de façon abstraite, ni pour un déplaisir intellectualisé, mais pour faire place à une négation totale du confort et de la plénitude de la narration du film de fiction narrative. L’alternative est le frisson qui parcourt le corps quand on laisse le passé derrière soi sans le rejeter, en transcendant des formes dépassées ou oppressantes, ou en osant rompre avec les attentes normales et confortables dans le but de concevoir un nouveau langage du désir.

II. Le plaisir de regarder / la fascination pour la forme humaine

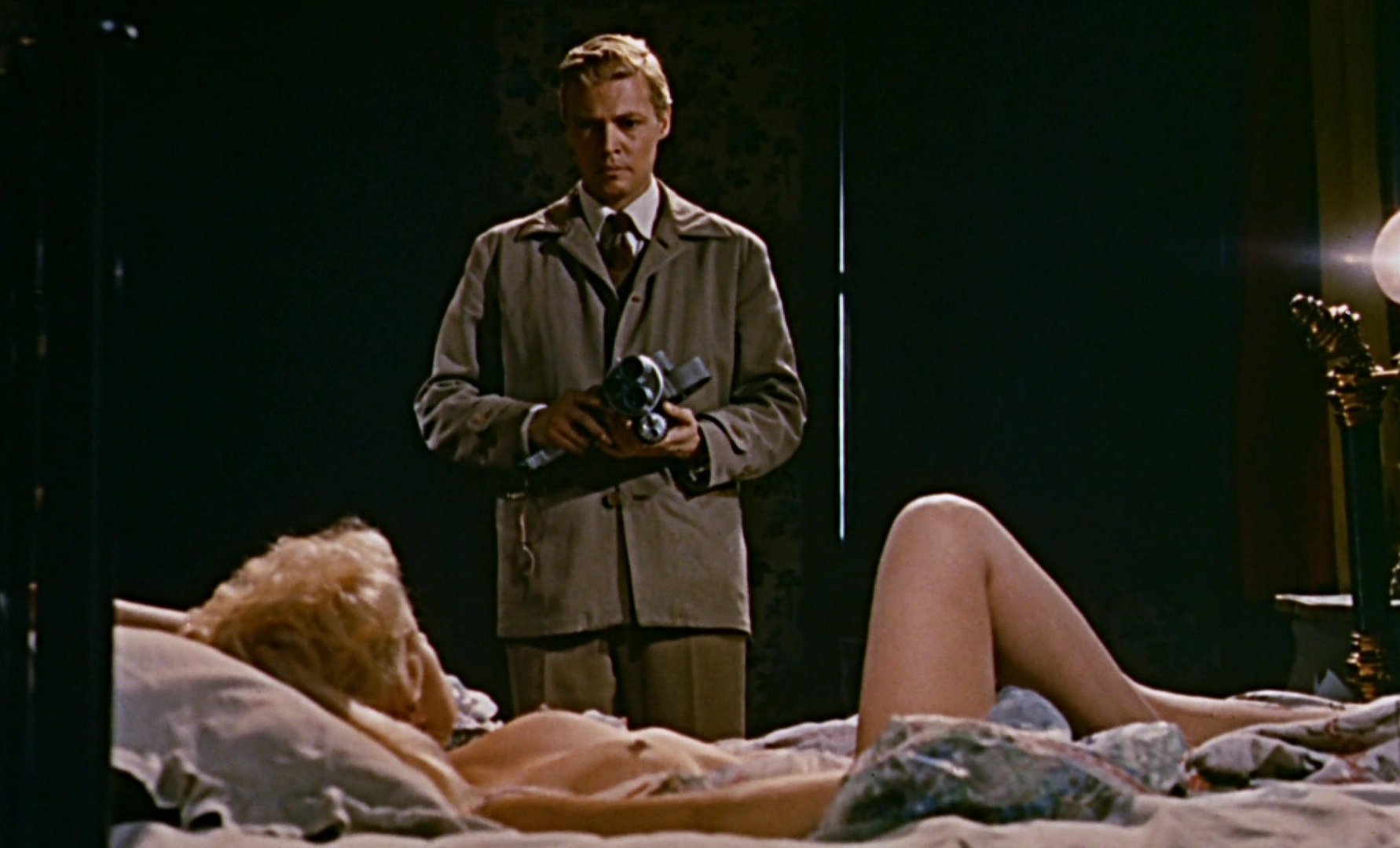

A. Le cinéma offre un certain nombre de plaisirs possibles. L’un d’eux est la scopophilie . Il existe des circonstances dans lesquelles le fait de regarder est en lui-même une source de plaisir, tout comme à l’inverse, il y a un plaisir à être vu. A l’origine, dans ses Trois essais sur la sexualité, Freud a fait de la scopophilie une des pulsions [33] [33] Mulvey ne fait pas de distinction entre “instinct” et “pulsion”, distinction qui existe cependant chez Freud, entre “Instinkt” et “Trieb”. Nous avons décidé de privilégier le terme de “pulsion”. constitutives de la sexualité qui se manifestent comme émotion de façon tout à fait indépendante des zones érogènes. Il a défini la scopophilie comme le fait de s’emparer des individus comme objets de plaisir, et de les soumettre à un regard scrutateur et contrôlant. Ses principaux exemples concernent le voyeurisme des enfants, leur désir de voir et de s’approcher du privé et de l’interdit (leur curiosité sur les parties intimes des autres enfants, sur la présence ou l’absence de pénis et, rétrospectivement, sur la scène primitive). Dans cette analyse, la scopophilie est essentiellement active. (Plus tard, dans Pulsions et destins des pulsions, Freud approfondira cette théorie de la scopophilie, la reliant à l’auto-érotisme pré-génital, selon lequel le plaisir du regard est transféré à un autre individu par analogie. Il y a une proximité ici entre la pulsion [instinct] et son développement dans une forme narcissique). Bien que la pulsion soit modifiée par d’autres facteurs, en particulier la construction de l’ego, elle continue à exister comme fondement érotique, lorsque l’individu s’empare d’autrui comme objet de plaisir. A l’extrême cela peut se transformer en perversion, donnant naissance à des voyeurs obsessionnels, dont la satisfaction sexuelle ne peut venir que de l’observation, de l’objectivation et du contrôle d’autrui.

Au premier regard, le cinéma semblerait éloigné du monde inconnu de l’observation clandestine d’une victime non consciente et sans volonté (unknowing and unwilling) Car ce qui est vu à l’écran est volontairement montré. Mais la masse de films grand public, et les conventions à l’intérieur desquelles ils ont consciemment évolué, dessine un monde hermétique et inamovible, se défilant de façon magique, indifférent à la présence du public, reproduisant un sentiment de séparation et jouant avec leurs fantasmes de voyeurs. De plus, l’extrême contraste entre l’obscurité de la salle (qui isole aussi les spectateurs les uns des autres) et la luminosité des formes et des lumières se mouvant sur l’écran contribuent à donner l’illusion d’une séparation permettant le voyeurisme.

Bien que le film soit montré pour être vu, les conditions de projection et les usages narratifs donnent au spectateur l’illusion d’observer un monde privé. Parmi d’autres choses, la place du spectateur au cinéma réprime de manière flagrante ses tendances exhibitionnistes et lui permet de projeter leur son désir refoulé sur les acteurs.

B. Le cinéma satisfait le désir primordial d’un spectacle procurant du plaisir mais il va aussi plus loin, en développant la scopophilie dans son aspect narcissique. Les usages des films grand-public attirent l’attention sur la forme humaine. Les échelles de plans, l’espace et les histoires sont toutes centrées sur l’homme, l’être humain. Ici, la curiosité et le désir de voir s’entremêlent avec la fascination pour la ressemblance et l’identification : le visage humain, son corps, la relation entre l’être humain et son milieu, la présence visible du personnage dans le monde. Jacques Lacan a souligné à quel point le moment où l’enfant se reconnaît dans le miroir est crucial pour la constitution de l’ego. Plusieurs aspects de cette analyse sont ici tout à fait pertinents. Le stade du miroir survient lorsque les ambitions physiques de l’enfant dépassent ses capacités motrices, et procurent à l’enfant une joie de reconnaître son reflet en imaginant que l’image de son unité corporelle est plus complète et plus parfaite que ce qu’il expérimente de son propre corps. La reconnaissance se trouve ainsi recouverte par une méconnaissance (ou reconnaissance illusoire) : l’image reconnue est perçue comme le corps réfléchi du soi mais la méconnaissance qui en fait quelque chose de supérieur projette ce corps hors de lui-même comme un je-idéal : le sujet aliéné qui, introjecté en tant que je-idéal, donnera naissance par la suite à l’identification aux autres (identification secondaire). Chez l’enfant, ce stade du miroir précède l’acquisition du langage.

Le point important de cet article réside dans le fait que c’est de l’image que se forme la matrice de l’imaginaire, de la reconnaissance / non-reconnaissance et de l’identification, et de là, la première ébauche du « je », de la subjectivité. C’est le moment où une fascination ancienne pour l’observation (du visage de la mère par exemple) se heurte aux prémices de la conscience de soi. C’est de là que naît la longue relation amour/haine entre l’image et l’image de soi, qui s’est exprimée si intensément dans les films et qui a trouvé une si enthousiaste reconnaissance du public. Mis à part quelques vagues ressemblances entre l’écran et le miroir (le cadrage [the framing] de l’homme dans son environnement, par exemple), le cinéma engendre des phénomènes de fascination assez forts pour provoquer temporairement une perte du moi en même temps qu’un renforcement de l’ego. Le fait d’oublier un monde que le moi a finalement réussi à percevoir (j’oublie qui je suis et où j’étais / d’où je viens) renvoie à ce stade pré-subjectif de reconnaissance de l’image de soi. En même temps, le cinéma s’est distingué en produisant des « moi » idéaux, s’exprimant de façon privilégiée avec/dans le star système, les stars occupant à la fois l’écran et l’histoire et exprimant en même temps un processus de ressemblance et de différence (ce qui est glamour se faisant passer pour étant ordinaire).

C Les paragraphes précédents ont révélé deux aspects contradictoires du plaisir de voir/regarder dans une situation cinématographique conventionnelle. Le premier, scopophilique, provient du plaisir de se servir, par le regard, d’une autre personne comme objet sexuel. Le deuxième, développé à travers le narcissisme et la constitution du « je », vient de l’identification à l’image vue. En effet, en termes filmiques, l’un implique une séparation de l’identité érotique du sujet d’avec l’objet à l’écran (scopophilie active), l’autre requiert une identification du sujet avec l’objet à l’écran à travers la fascination qu’éprouve le spectateur pour son semblable qu’il reconnaît. Le premier aspect est une fonction des pulsions sexuelles, le second de la libido du « moi ». Pour Freud, cette dichotomie était cruciale. Bien qu’il ait considéré que les deux aspects interagissent et se recouvrent, la tension entre les pulsions instinctives et l’auto-conservation continuent à créer une polarisation dramatique en termes de plaisir. Les deux sont des structures formatives, des mécanismes sans signification. Ils n’ont pas de sens en eux-mêmes, il faut leur adjoindre une signification. Les deux poursuivent des buts dans l’indifférence à la réalité perceptive, créant l’idée imagée et érotique du monde qui forme la perception du sujet et crée une parodie de la réalité empirique.

Tout au long de son histoire, le cinéma semble avoir développé une illusion de réalité particulière dans laquelle la contradiction entre libido et ego a trouvé un monde fantasmatique joliment complémentaire. En réalité, ce monde fantasmatique de l’écran est soumis aux lois qui le produisent. Les pulsions sexuelles et les processus d’identification ont une signification à l’intérieur même de l’ordre symbolique qui articule le désir. Le désir, né avec le langage, autorise à dépasser le pulsionnel et l’imaginaire, mais son point de référence renvoie continuellement au moment traumatique de sa naissance : le complexe de la castration. Ainsi, plaisant du point de vue de la forme, le regard peut être menaçant dans son contenu, et c’est la femme en tant que représentation/image qui concrétise ce paradoxe.