Redécouvrons Raymond Bernard (2)

A propos des Croix de bois

C’est à l’initiative de la firme Pathé-Natan, et de son directeur Bernard Natan, que fut mise en œuvre l’adaptation par Raymond Bernard du roman de Roland Dorgelès. Ecrit avec le concours de l’écrivain, le film ne devait pas exalter l’héroïsme des soldats français pendant la Première Guerre Mondiale, mais au contraire faire prendre celle-ci, et la guerre en général, « en haine ».

Les deux premières projections des Croix de bois eurent lieu en grande pompe. A la demande de l’ancien caporal Dorgelès, l’une fut réservée aux anciens de son régiment, le 39ème d’Infanterie dont Bernard fut, en marque de reconnaissance, nommé soldat d’honneur. La seconde, organisée au Moulin Rouge, s’honora de la présence du Président Doumer qui, raconte le cinéaste, versa une larme.

Les Croix de bois sortit au printemps 1932 et connut un immense succès. Par la suite on le ressortit et le diffusa régulièrement à l’occasion du 11 novembre. Puis il tomba progressivement dans un oubli dont il est heureux qu’il émerge aujourd’hui, grâce à une restauration accompagnant le centenaire de 1914.

Cette éclipse est généralement attribuée au faible intérêt esthétique d’un film dont serait surtout frappante la volonté de montrer sans fard, « à hauteur d’homme », la vie des soldats au front. Comme s’il était entendu que le contenu prend en effet ici le pas sur la forme, et comme si en outre l’histoire du cinéma — et celle du jugement critique — avait bel et bien pour habitude de préférer la seconde au premier.

S’en tenir à pareille explication est à l’évidence aller un peu vite en besogne. L’inverse a plus de chance d’être vrai, aujourd’hui surtout : quiconque découvrira le film de Raymond Bernard sera sans doute moins frappé par son « humanisme » — pour le dire vite —, devenu usuel en matière de film de guerre, que par la singularité de son rythme ou l’audace de ses inventions sonores, pour ne citer que deux aspects parmi ceux sur lesquels on se propose d’insister.

Il est certes vrai qu’une modestie et un retrait commandent l’art de Bernard et que cette modestie et ce retrait peuvent, au moins en partie, expliquer que le cinéaste n’ait pas la place qu’il mérite dans les histoires du cinéma[11] [11] On pourra lire à ce propos les « Cinq notes sur Les Misérables ». Ainsi qu’y invite ce texte, c’est avec profit qu’on se reportera à la monumentale Encinéclopédie — Cinéastes « français » des années 1930 en deux volumes que Paul Vecchiali a publiée en 2010 aux Editions de l’œil. Le cinéaste y rend hommage et justice à Raymond Bernard, lui consacrant une bonne quinzaine de pages. . Il n’empêche que Bernard est un maître et que Les Croix de bois est un film, avant d’être un plaidoyer pacifiste. Et pas n’importe quel film.

***

Tourné dans les environs de Reims, Les Croix de bois raconte l’arrivée dans ce même 39ème Régiment d’Infanterie d’un étudiant en droit, Gilbert Demachy. C’est Pierre Blanchar qui prête à Demachy son accent, sa gaucherie, une moue dubitative voire une gêne qui ne sont pas sans évoquer celles qu’aura au cours de toutes ses aventures le Jean Valjean génialement campé deux ans plus tard par Harry Baur dans l’adaptation des Misérables. Les héros de Bernard doutent, et d’abord de leur propre héroïsme. Ils gardent une réticence, jusque dans les phases de plus grand danger, comme s’ils demeuraient incertains du sens à donner à ce qu’il leur arrive.

Dans cette perspective il est à la fois logique et accessoire que le film, reprenant l’arc du roman, narre la perte des illusions de celui qui débarque au front frais comme un sou neuf, le sourire aux lèvres et convaincu que ce sera plus rigolo qu’à la caserne. Il serait, en effet, très faux d’avancer que l’histoire des Croix de bois est celle de Gilbert Demachy. La fin lui est certes réservée — et encore, pas entièrement, comme on le verra — alors que, suite à une blessure à la main que Bernard ne montre qu’en passant, le livre préférait s’attarder sur le retour à la vie civile de Sulphart, son désarroi, sa haine des planqués mais aussi des autres soldats, dont les histoires risquent trop souvent de supplanter les siennes.

Il n’empêche : Demachy n’est pas au centre. Personne n’est au centre, dans Les Croix de bois. Personne, tout le monde : Sulphart, fanfaron amer joué par Gabriel Gabrio et qui, assumant son cynisme, appelle victoire toute bataille dont il est ressorti vivant ; le débonnaire caporal Bréval, torturé par les silences, les retards à écrire et les infidélités probables de sa femme, interprété par Charles Vanel, qui fera bientôt un extraordinaire Javert, terrible et sobre ; Vieublé, joué par Antonin Artaud, compagnon pareil à tous les autres, grave et gai, abattu et enjoué …

Avec eux et avec d’autres, Bernard compose un magnifique portrait de groupe, où chacun n’occupe le devant de la scène que le temps de monter à l’assaut, de prendre la relève ou de tomber sous une balle ennemie. On croirait volontiers qu’à ce portrait il ne manque qu’une touche, Dorgelès en personne, ce je avec lequel son roman est écrit et que le film n’a pas cherché à retranscrire d’une quelconque manière. En tenir rigueur à Bernard serait pourtant une erreur. Pire : ce serait ne rien comprendre aux deux œuvres, à leur écart comme au lien profond existant entre elles.

Le je, c’est l’une des beautés du livre, n’est en effet qu’intermittent, disparaissant longtemps pour réapparaître quand on ne l’attend plus, réglant ici le point de vue pour ailleurs n’y avoir aucune part. A travers ce balancement, Dorgelès démontre la nécessité de témoigner de l’expérience de la Grande Guerre à la première personne, mais aussi la vanité qu’il y aurait à prétendre pouvoir n’en parler qu’en son nom propre.

C’est précisément cela qu’a su « adapter » Bernard. Il a su varier les distances, la taille et la nature de son portrait. Tantôt il l’a fait résolument collectif, tantôt quasi personnel. Alternant le près et le loin, le précis et le vague, le cinéaste s’est employé à ce que, à défaut du je littéral de l’écrivain, ce soit son fantôme ou sa trace, sa voix qui flotte dans tout le film. Et à ce qu’avec eux se profile la possibilité d’un nous ou, mieux peut-être, d’un je collectif, à la fois émietté et solidaire.

Cette conjugaison des grosseurs et des focales est une des réussites majeures d’un film qui les cumule. On ne craindra toutefois pas de diminuer le mérite de Bernard en remarquant combien ce je et ce nous, leur indétermination même appartiennent plus largement aux années 1930. S’il est en effet une grâce que le cinéma français eut alors, et qu’en dépit de tentatives acharnées il n’a pas su retrouver depuis, c’est celle d’avoir su filmer les hommes ensemble, avec une espèce de sensiblerie bourrue ou d’approximation généreuse qui fait de cette décennie la seule au cours de laquelle semble avoir existé à l’écran la possibilité — concrète, labile, romantique mais pas trop — d’un peuple.

***

***

Les Croix de bois parut au printemps 1919. Six mois plus tard il fut récompensé par le Prix Fémina mais rata de peu le Goncourt, à deux voix près. Loin de le regretter, l’ancien caporal n’eut par la suite qu’à se réjouir de cet échec. On comprend pourquoi : c’est À l’ombre des jeunes filles en fleurs qui fut distingué cette année-là. Comme il le confia non sans humour ni une pointe d’effroi rétrospectif, Dorgelès ne se fût jamais pardonné de figurer dans l’histoire de la littérature au titre de celui qui coiffa Marcel Proust sur le poteau.

Peu importe : Les Croix de bois est un superbe livre. Bien que la couverture indique « roman », il tient davantage de la chronique, voire du pamphlet. Sa narration chemine cahin-caha, selon les avancées et les retraites, les assauts et les repos, le ravitaillement, les jours et les nuits dans la tranchée et la « bonne vie » tout à coup savourée, quand il est enfin possible de dormir de nouveau dans un lit. Dorgelès ne vise pas la fluidité. Il instaure un faux rythme, hérissé de partout, fait de phrases à la fois ouvragées et secoués par le parler populaire, l’argot d’armée, les jurons et les blagues que s’échangent les soldats, les bribes de souvenirs ou de chansons, parmi lesquelles celle du P’tit Quinquin récemment rappelée à notre mémoire par Bruno Dumont.

Temps sans unité où l’évocation émue de l’époque antérieure à la guerre se mêle à l’anticipation de sa fin, où tout tourne dans un grand désordre de sensations et de paroles, le calme succédant sans harmonie ni raison à la tempête, l’ennui à la rage… Raymond Bernard n’a rien voulu gommer de ce drôle de registre narratif, bien au contraire. Scandé par les explosions d’obus — on y revient —, son film avance aussi par explosions de scènes, visions fugitives, ruptures de ton, cassures dans la cadence.

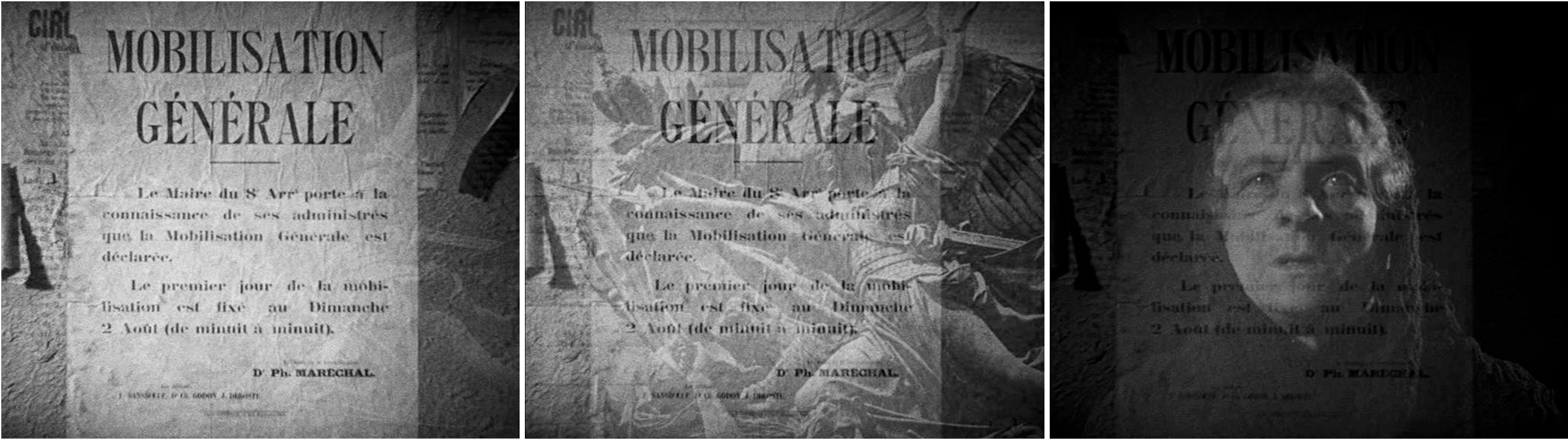

Les Croix de bois commence de manière très sombre, par des rangées de soldats sur qui se surimpressionnent des rangées de croix de bois : ces hommes au garde-à-vous sont déjà morts, leur ordonnancement dessine déjà une vision de cimetière… Puis le film continue à la manière d’un documentaire, avec des visions de foule et d’affiches placardées dans les rues résumant les étapes qui préparèrent l’entrée en guerre. Sur l’image de l’avis de mobilisation générale vient alors se surimpressionner le visage hagard d’une vieille femme dont on ne saura rien mais qui, selon toute évidence, résume à la fois la mère patrie et celle de chacun des soldats : le pêle-mêle des visions n’empêche jamais, chez Bernard, la survenue d’un symbolisme à la fois discret et affirmé.

C’est seulement ensuite, dans un troisième temps, que le film en arrive au 39ème Régiment, à Bréval, à Sulphart, à Vieublé, à Bouffioux, à Demachy qui débarque la bouche en cœur… Mais le monde qui existe autour des soldats, la noirceur de l’incipit ne s’effaceront pas. Jamais ces hommes ne s’arracheront tout à fait au fond plus général sur lequel Bernard les a fait apparaître.

Les Croix de Bois est un film gris. Gris comme la boue ; gris comme la terre sacrée de Champagne, tournée et retournée par les combats et par les cadavres, cette dévastation à perte de vue que, pour sa part, Dorgelès nommera finalement « le désert noir » ; gris comme l’uniforme flambant neuf vite crotté de Demachy. Mais ce gris possède encore une autre nuance : c’est le gris d’un cinéma qui aime à garder un certain flou dans son rythme et dans son dessin, un tremblé, le gris d’un cinéma qui refuse l’exceptionnel et les chimères de ce que, en 1932, on n’appelait pas encore le « héros positif ».

***

Le roman de Victor Hugo et sa transposition en trois époques pour un total de quatre heures trente offriront bientôt à Bernard maintes occasions d’alterner le rapide et le lent, le temps réel et l’ellipse de plusieurs années, le feuilletonesque échevelé et, plus rarement, l’emphase. Bien que ce film-ci ne dure qu’une heure cinquante, les changements de rythme y sont déjà extraordinaires. Mieux que de rythme, c’est de respiration qu’il faudrait parler. Et c’est au son que le travail à cet égard se révèle le plus remarquable.

Non seulement Bernard et Dorgelès ont souhaité que leur film soit interprété, autant que possible, par des anciens combattants — d’une scène où il excelle, Vanel dira qu’il n’eut pas besoin de la jouer, juste de se souvenir. Mais Les Croix de bois restent également fameux pour leurs innovations dans le domaine sonore, alors que le cinéma n’est parlant que depuis quelques années à peine et qu’en France aucun film sonore — celui-ci sera donc le premier — n’a encore été consacré à la Grande Guerre.

Un soin particulier a notamment été apporté à la recréation et à l’enregistrement des bruits d’obus. Dorgelès avait, il faut dire, été très précis et très inspiré dans ses nombreuses descriptions. Le livre évoque quelque part le « soixante-quinze miaulant, le cent vingt brutal et le canon-revolver, qui jure comme un chat ». Et ailleurs : « On les reconnaît tous, rien qu’à leur voix : le soixante-quinze qui claque rageur, file en miaulant et passe si vite qu’on le voit éclater quand on entend le départ ; le cent vingt essoufflé qu’on croirait trop las pour achever sa course ; le cent cinquante-cinq qui semble patiner sur des rails et les gros noirs, qui passent très haut, avec un bruit tranquille d’eau qu’on agite. »

Si Bernard mit l’accent sur « la reconstitution de l’ambiance sonore des batailles », c’est donc par souci de fidélité de texte autant que par intention réaliste. C’est aussi, et peut-être plus essentiellement, parce qu’au front l’on pouvait mourir ou survivre, selon qu’on avait reconnu le sifflement du cent vingt ou du soixante-quinze.

Ecoutons le cinéaste : « … après de nombreux essais, au cours desquels je fis éclater dix-sept microphones, je parvins à faire enregistrer, sur douze bandes différentes, les divers sons qui, ensuite, mélangés et dosés, constituèrent la bande-son accompagnant les images du film ». Les camions d’accus de Pathé-Natan s’avérant insuffisants, il fallut construire une ligne à haute tension et une usine électrique de 400 ampères. Bernard alla jusqu’à utiliser quatre micros pour donner à entendre le trajet d’un seul obus, placés à différents points de sa courbe. L’ombre d’une perche s’aperçoit même, sur le mur d’un cimetière, à certain moment crucial.

Les Croix de bois fut pionnier dans le domaine dit à l’époque des mélanges — ce qu’on connaît depuis sous l’appellation de mixage. Rythmé par trois cartons donnant à lire, chaque fois plus gros, « Cela dura dix jours » puis, seulement, « Dix jours », le plus terrible assaut consiste en dix bonnes minutes où rien ne se donne à entendre que les miaulements et les éclats évoqués à l’instant. C’est alors comme si le film oubliait tout à fait son histoire pour n’être plus, dans le gris et dans la fumée, qu’une affreuse performance sonore.

***

***

Le tintamarre proprement inouï des explosions en tout genre frapperait moins, toutefois, si Bernard n’avait eu soin que celui-ci s’inscrive au sein d’une plus vaste partition où la musique et le silence ont également leur place, et de première importance.

On pense ici à tous les moments de chant, aux croix de bois ironiquement mises en vers par Sulphart, à En revenant de Montmartre d’abord entonné sur la route et avec quoi Demachy, désormais seul, achèvera de mourir : « Voilà l’beau temps, / Ture-lure-lure / …l’beau temps, pourvu que ça dure… » On pense également à la prière adressée par le même à Notre-Dame-des-Biffins, lui demandant de les laisser vivre, lui et ses camarades, ou au moins d’« y croire » jusqu’au bout, dans une église dont une moitié a été transformée en dispensaire, et tandis qu’un autre soldat chante de l’autre côté, dans plusieurs plans dont l’un inscrit avec force sa minuscule silhouette à l’extrémité d’une rangée de têtes baissées.

Toutes les gradations du chahut au silence, du cri au murmure — « Faites passer… Chut. Faites passer… » —, de l’explosion au silence ; des hommes qui braillent, qui cajolent, maudissent ou imitent leurs supérieurs ; cet autre chant, allemand, entendu à quelques mètres ; ce blessé qui geint hors-champ et qu’on ne verra pas, bien que sa plainte fende le cœur de ses camarades : il y a aussi une spécificité, une certaine signature sonore propre au cinéma des premières années 1930, une qualité de bruits et d’écoute, de frottement et de grésillement, toute une matière dont, la technique s’étant perfectionnée, les films ultérieurs auront perdu le grain.

On pense encore, et spécialement, à l’attente de Bréval et de ses hommes, tandis que sous eux des Allemands creusent une mine et que l’explosion semble à tout instant imminente. Terrible alternance, alors, du silence complet et des coups de pioche, dont la reprise signifie que le travail demeure inachevé, et donc la mort encore à venir : partout ailleurs associée au bruit, celle-ci est en l’occurrence, et exceptionnellement, liée à son absence…

Un des sommets du film survient précisément pendant ces moments de recueillement fébrile. Sur les images où chacun, autant qu’il le peut, retient son souffle, vont en effet en monter d’autres, bouleversantes, des images qui sont plus que des visions et moins que des flash-back. Vanel / Bréval revoit la pâtisserie où il était si bien, le temps d’avant où il n’avait pas à craindre la trahison de sa femme, les gâteaux, le comptoir… : merveilleux plan dont la largeur même inscrit la distance du souvenir, voire du rêve, le personnage semblant dormir quand ensuite on le retrouve, les yeux décidément clos et la pipe suspendue au bord des lèvres. Gabrio / Sulphart s’imagine quant à lui à Paris, fier et tout sourire dans sa vareuse, casquette et cigarette, tenant une charmante demoiselle par l’épaule. Seul Blanchar / Demachy reste privé d’images, l’œil dans le vide à la lecture d’une lettre de sa fiancée, et cette inégalité dans la distribution des souvenirs est également belle. Injuste, cruelle, mais belle.

Le « rêve » n’aura de toute façon duré que quelques secondes. C’est une pause avant la fin, un havre, même si l’explosion ne viendra pas, cette fois — elle cueillera les prochains, les onze copains qui auront pris la relève. C’est également une rémanence du muet, un hommage à un autre temps d’avant, celui du cinéma, tout comme ailleurs les jeux d’écriture, les « dix jours » ou cet autre moment dénué de bruit où, sur la tombe de celui-ci, Demachy déchire la dernière lettre destinée à Nourry : « …sur cette tombe réglementaire de soldat, carrée comme un lit de caserne, il effeuilla les pétales de lettres, pour qu’il pût au moins dormir sous des mots de chez lui ».

***

Le circuit des images des Croix de bois s’était ouvert, on s’en souvient, par la superposition prémonitoire de colonnes de soldats et de croix de bois. Non sans s’être jamais tout à fait interrompu, le circuit reprendra de plus belle un peu moins de deux heures plus tard. Le visage de Demachy à l’agonie en plein désert noir — « Les ténèbres descendaient dans ses yeux, comme pour les remplir. » — se surimpressionne alors à la rangée de ses camarades qui avancent en chantant vers un désastre qu’ils ignorent ou pressentent : toujours cette même indifférence de l’enthousiasme et de la tragédie…

Puis une pluie de cylindres tombe du ciel. Mais ce n’est plus une pluie d’obus : c’est la pluie de pièces d’or se déversant sur la bourse à Paris tandis qu’au front d’autres effondrements ont lieu… Bernard tient à être clair, quitte à forcer la note : une autre pluie succède vite à celle-ci, celle de couronnes mortuaires chutant par grappes sur les paysages dévastés de la Champagne. Enfin, ultime surimpression, des soldats gravissent une côte. Cette fois ils portent eux-mêmes ces croix de bois qui donnent ici le titre et qui, dès l’abord, auront été à la fois symbole de mort et d’anonymat.

Le circuit se ferme là. Le film s’achève. Cette association un peu expéditive du capital et de la guerre — certains doivent mourir pour que d’autres continuent à s’enrichir — n’est pas dans le roman de Dorgelès, ou alors de manière seulement tacite. Peut-être figure-t-elle dans Le Cabaret de la belle femme, suite donnée la même année aux Croix de bois, où Bernard et lui ont également puisé. Un tel formalisme, une telle écriture d’images ont sans doute vécu. Le message y est trop clair, et le principe de convertibilité généralisée cher au capitalisme guère contredit, au fond, par des images passant les unes dans les autres par association ou équivalence.

Il y a là une sorte d’ambiguïté politico-esthétique dont il importe de saisir non seulement le sens, mais la fonction. Car une telle ambiguïté ne correspond pas, en vérité, à un défaut ou à une inconséquence du film. Elle a au contraire sa nécessité. Il fallait cette interchangeabilité des corps et des identités, des chairs et des monnaies pour que Raymond Bernard puisse être l’un des premiers à filmer la guerre sans rien devoir, ou si peu, au mythe de l’héroïsme individuel. Il fallait ce vacarme des débuts du parlant et de la grande guerre, ce double souvenir des temps du muet et de la paix. Il fallait cette incertitude de je et de nous, de littérature et de cinéma. Il fallait cette grande convertibilité des images et des significations. Il fallait tout cela pour arriver aux Croix de bois comme film et comme symbole appartenant à tout le monde, à quelques uns et, au fond, à personne.

Toutes les images proviennent des Croix de bois (Raymond Bernard, 1932).