Revoir la mer

Des Femmes de mes amis à La Femme qui s'est enfuie : Hong Sang-soo au régime contemplatif

En intégrant une image tirée d’un film précédent, La Femme qui s’est enfuie (2020) invite à se retourner sur l’œuvre d’Hong Sang-soo. Mais pour constater son évolution. D’un film à l’autre, le rapport des personnages à ce qui les entoure a changé. Et une voie vers la sagesse s’esquisse.

On me pardonnera, s’agissant d’Hong Sang-soo, de commencer par la fin. Son dernier film en date, La Femme qui s’est enfuie, s’achève dans une salle de cinéma. Gamhee, le personnage principal incarné par Kim Minhee, y contemple depuis son siège un plan dans lequel la mer déroule son mouvement continu autour d’une bande de sable, léchant paisiblement ses contours. Cette image marine finale s’accompagne d’une sensation de déjà-vu : et pour cause, Gamhee, quelques minutes plus tôt, était une première fois entrée dans cette salle pour y voir le même film, déjà résumé à cet unique plan. Mais le spectateur fouillant sa mémoire découvrira une cause plus lointaine, puisque ce plan du film-dans-le-film est celui qui venait conclure Les Femmes de mes amis en 2009.

Hong Sang-soo étant familier de la mise en abyme, on pourrait voir dans cette auto-référence le geste d’un démiurge venant clôturer son œuvre sur elle-même. Mais la méfiance du cinéaste envers les intentions démonstratives et les significations trop marquées invite davantage à considérer la présence de ce plan comme relativement fortuite, ou comme le fruit d’un choix spontané [11][11] Les curieux pourront se rapporter à un autre texte publié ici même, « La Méthode Hong Sang-soo ». Cette reprise d’une image passée opère plutôt une ouverture, elle peut aussi être perçue sur un mode ludique, comme un indice lançant le spectateur sur la piste d’un lien spécifique entre le film d’hier et le film d’aujourd’hui. Lien qui révèle en fait moins une proximité qu’un écart : à plusieurs égards, les films apparaissent comme des doubles inversés.

Le protagoniste des Femmes de mes amis, Ku, est un célibataire agité d’incertitude et d’angoisse, qui menace sur son passage le mariage de deux amis. Tiraillé entre l’abandon à ses pulsions et le désir d’une union durable, les épouses des autres sont en effet pour lui comme des bouées de sauvetage à travers lesquelles il pense pouvoir, en prenant la place des maris, éclaircir une existence troublée. Gamhee, dans La Femme qui s’est enfuie, est pour sa part une femme mariée qui, alors que son mari est en voyage pour quelques jours, rencontre successivement trois amies, deux auxquelles elle rend directement visite, une troisième qu’elle retrouve par hasard. Réalisateur, Ku est la plupart du temps saisit dans des situations sociales où il doit composer avec des images ou des on-dit qui le précèdent, ses relations avec les autres hommes sont placées sous le signe de l’orgueil et de la rivalité (ce n’est pas pour rien s’il propose un bras-de-fer à son vénérable aîné, le peintre Yang).

La Femme qui s’est enfuie se concentre au contraire sur des situations privées, marquées par la bienveillance et le réconfort (pas de bras-de-fer, mais une main posée sur une autre). Et les tête-à-tête intimes marqués par la bienveillance et le réconfort ne laissent place à un trio que pour procéder à une extension de l’amitié, comme lorsque Gamhee et son amie Youngsoon sont rejointes par Youngji, la colocataire de cette dernière, pour partager un repas. Avec son personnage qui ne tient pas en place, Les Femmes de mes amis est traversé d’excès et de beuveries nocturnes, là où La Femme qui s’est enfuie, resserré autour de quelques intérieurs, est un film diurne et sobre.

L’opposition peut bien sûr être reliée à la place réservée aux hommes. Alors que chacune des trois parties de La Femme qui s’est enfuie correspond à une retrouvaille, chaque partie fait ponctuellement intervenir une figure masculine : un voisin venant demander d’arrêter de nourrir les chats du quartier, un jeune poète insistant, stalker en herbe, et le mari de la dernière amie, écrivain à qui le succès monte à la tête. Rompant le fil amical, ces apparitions dissonantes ont quelque chose de la force d’irruption qui caractérisait le personnage de Ku. Mais les personnages féminins résistent à ces élans de conquête, tout comme le récit qui, en plus de maintenir les figures masculines à la marge, prend le parti de ne les filmer presque exclusivement que de dos.

L’entrevue finale entre Gamhee et le mari de son amie, qui s’avère être également un ancien amant, fournit peut-être la meilleure illustration du retournement à l’œuvre. Après lui avoir confié se sentir mal à l’aise en le revoyant et avoir affirmé ne pas être venue pour lui, la jeune femme le prévient qu’il risque de se perdre lui-même s’il continue à trop parler comme il a tendance à le faire à la télévision. Peut-être légèrement piqué, et en tout cas un peu trop sûr de son pouvoir d’attraction, il lui demande alors pourquoi elle est venue. Mais Gamhee, au lieu de poursuivre sur un terrain glissant, coupe soudainement court.

Cette attitude de Gamhee ne tranche pas seulement avec celle de Ku qui ne pouvait résister à la possibilité de renouer avec un amour passé, elle se distingue de celles de la grande majorité des personnages du cinéaste dont l’un des principaux traits est l’impossibilité de se lier comme de se délier les uns des autres, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. Si le passage du masculin au féminin importe, il ne s’agit pas du seul facteur déterminant, et l’inversion particulièrement sensible entre La Femme qui s’est enfuie et Les Femmes de mes amis pointe en réalité vers une inflexion du cinéma d’Hong Sang-soo dans son ensemble. On a beaucoup remarqué le changement apporté par l’arrivée de Kim Minhee dans la vie et dans les films du cinéaste, mais on ne saurait pour autant ramener toute cette évolution à un élément extérieur, ce qui a changé ne se résume pas à l’arrivée d’une nouvelle actrice ou muse. Ce qui a changé, c’est tout à la fois la position des personnages mis en scène dans les films et l’économie des films eux-mêmes. C’est aussi ce que dit la reprise du plan d’un film dans un autre : entre la première fois et sa reprise, une même image n’a plus du tout la même valeur. Et que cette image donne à voir et revoir la mer n’est pas tout à fait anodin.

***

On a pu dire que le grand sujet d’Hong Sang-soo était les sentiments humains (et ajouter « trop humains »). Sans doute. Mais la réduction des excès sentimentaux et la mise au pas des hommes s’accompagnent dans La Femme qui s’est enfuie d’une place manifeste faite à la nature, aux animaux comme au paysage. Ouvrant son film par un poulailler, Hong Sang-soo prolonge par la suite un plan après la sortie de champ de ses personnages pour consacrer d’un zoom la présence d’un chat, à quoi s’ajoute, lorsque Gamhee s’approche du domicile de sa deuxième amie, un plan exclusivement dédié à un oiseau perché sur un poteau électrique. Un autre motif ponctue le film, sorte de pendant à ce réseau animalier : celui de la montagne.

Les trois lieux où l’on nous transporte, les appartements des deux premières amies et le centre d’art où travaille la troisième, ont ceci en commun que l’on y aperçoit l’un des monts centraux de Séoul, le mont Inwang. Les transitions entre parties s’opèrent ainsi par l’intermédiaire de cadres qui isolent le mont et nous font passer d’un point de vue spatial à un autre. Mais le mont Inwang ne fournit pas qu’un repère géographique, bien insuffisant d’ailleurs. Sa présence est également remarquée par les personnages, qui en admirent la beauté. Le rapprochement entre présence animale et paysage se joue ainsi conjointement à deux niveaux : par le travail du film, la place qu’il leur accorde en son sein, mais aussi par la manière dont ils s’intègrent aux existences des personnages qui leur prêtent pleinement attention.

Le ton est donné par le litige entre l’amie de Gamhee, Youngsoon, sa colocataire Youngji, et leur nouveau voisin. Alors que ce dernier leur demande d’arrêter de donner à manger à des chats qui dégoûtent sa femme, arguant qu’il faut privilégier les humains, Youngji rétorque que, si les gens sont importants, les chats aussi, et que ces chats sont un peu à leurs yeux comme des enfants. L’intervention de l’oiseau dans la seconde partie est aussi l’occasion de manifester une attention. S’il n’apparaît pas dans le même espace que Gamhee, celle-ci, lorsque son chant lui parvient, marque une pause en se tournant vers le hors-champ, et y réagit en esquissant un sourire.

Si La Femme qui s’est enfuie est par ailleurs parmi les films d’Hong Sang-soo l’un de ceux qui comportent le moins de déplacements, l’action tendant à se limiter à des intérieurs d’appartements ou de bureaux, l’enfermement est compensé par une dialectique du champ et du hors-champ. Par deux fois Gamhee ouvrira ainsi la fenêtre pour jeter un œil dehors. Les intérieurs ne sont pas hermétiques, mais ils ménagent aussi des ouvertures à travers lesquelles la présence du monde s’offre encore à la sensibilité, par l’ouïe (lorsque pénètre le chant d’un coq où, chez Suyoung, celui de l’oiseau croisé auparavant), où par la vue (l’un des atouts de l’appartement de Suyoung étant ces fenêtres qui encadrent le mont Inwang). Le film déploie ainsi dans sa forme et dans son écriture une étonnante continuité, faisant se poursuivre quelque chose entre l’intérieur et l’extérieur, entre les personnages et ce qui les entoure, entre les présences animales et les paysages.

Le magnifique plan sans paroles qui clôt la première visite pourrait en être l’emblème : assorti d’un zoom, un panoramique accompagne Gamhee, Youngsoon et Youngji qui, traversant doucement le jardin, s’approchent du poulailler. Alors, tandis qu’elles l’observent, le cadre se sépare d’elles et se dirige vers la crête des montagnes qui bordent l’horizon. La co-présence des humains et du monde, le glissement de l’animal au paysage, l’attention des personnages secondée par les mouvements propres du film : tout semble réuni dans ce plan qui, associé à un thème musical en accentuant le caractère paisible, laisse aussi percevoir l’horizon plus métaphorique d’un accord entre l’existence des personnages et le monde qui les entoure.

***

L’étonnant n’est pas l’apparition des animaux ou de la nature aux côtés des personnages, mais c’est bien le rapport que les uns et les autres entretiennent. De la nature, des animaux, on peut en rencontrer dans d’autres films, et Les Femmes de mes amis leur faisait lui-même une place singulière. Mais le contraste entre les jumeaux inversés est là encore révélateur du chemin parcouru.

Invité en tant que juré au festival de Jecheon, Ku, lors d’un cocktail, aperçoit d’abord, nageant dans une piscine, une grenouille. Plus tard, un zoom sur le sol découvrira le mouvement d’une chenille rampant aux pieds de Bu, l’ami de Ku, et de son épouse Yushin. Mais ces incursions s’accompagnent d’une contrariété. Si Ku a bien vu la grenouille, celle-ci n’apparaît dans le montage qu’après-coup, lorsque la séquence touche à sa fin : elle demeure hors-champ au moment où il la voit, et il l’a déjà perdue de vue quand il essaie de partager sa vision avec Gong, l’organisatrice du festival. La chenille, quant à elle, apparaît au terme d’une violente dispute entre Ku et son ami, qui, persuadé qu’il a attenté à l’honneur de sa femme, l’a chassé à coup de pierre. Les interventions de la grenouille et de la chenille accusent ici une disjonction, le récit ne permettant aucun raccord entre le personnage et le batracien ou entre la situation et l’insecte. C’est ce non-raccord ou ce non-rapport qui donne l’impression, comme l’a noté Jacques Aumont, d’avoir affaire à des « images parfaitement idiotes » [22][22] « Idioties : une poétique du réel », Les Variations Hong Sang-soo vol.1, Simon Daniellou et Antony Fiant (dir.), Saint-Vincent-de-Mercuze, 2018, p. 31..

Le régime disjonctif est également à l’œuvre s’agissant du paysage. La première partie s’achève sur un lac vers lequel nous a mené un panoramique. Dans la seconde, Ku, après une nuit arrosée, sort sur le balcon de sa chambre d’hôtel pour prendre un bol d’air et regarder la mer. Un plan zoomé sur le personnage de dos, en posture d’observation, laisse même place dans le montage à un panoramique qui, partant de la cime des arbres qui font face à l’hôtel pour arriver jusqu’à l’étendue bleutée, pourrait tenir lieu de raccord regard. Seulement cette échappée vers le dehors est encadrée par un environnement trivial : avant de sortir, Ku se réveille au son des régurgitations d’une étudiante souffrant de ses excès nocturnes, et la vision de la mer est immédiatement rabattue sur celle d’un étudiant ronflant bruyamment, étalé sur le sol du salon. Quant au panoramique sur le lac, celui-ci s’effectue après que Ku se soit fait maudire par Gong, qui lui apprend qu’elle s’est faite violée par sa faute après qu’il l’ait laissée seule dans une chambre d’hôtel avec un autre réalisateur, saoule et impuissante. Le mouvement, ici, intervient littéralement dans le dos du personnage, et il établit un implacable contraste entre sa fébrilité et la placidité du paysage.

L’image du lac, là encore, est une image « idiote », mais cette idiotie remplit une fonction précise qui ne se limite pas à l’enregistrement d’une présence. S’il arrive que Les Femmes de mes amis laisse de la place aux animaux et aux paysages, leur accorde même une certaine autonomie, l’économie générale du récit confère à ces moments une valeur de contrepoint. Ou bien les orientations du personnage vers le dehors sont contrariées, ou bien le film effectue des mouvements qui se font à l’insu du personnage, prenant de la distance et semblant confronter la discontinuité des caractères humains à la continuité du monde.

***

À quelques nuances près, le traitement de la nature dans Les Femmes de mes amis est assez représentatif de celui que lui a réservé Hong Sang-soo dans une grande partie de son œuvre. Quoique largement maintenue à la marge, la nature s’était faite une place dans les premiers films. Mais si les personnages du Pouvoir de la Province de Kangwon (1998) se déplaçaient de leur environnement urbain vers une région touristique, l’expérience de la nature, mêlée d’un malaise continu, d’ennui et de mort, ne tenait pas ses promesses de libération et de repos. Et quelques plans larges témoignent d’une froideur qui ferait plus songer au Bruno Dumont des débuts qu’à Hong Sang-soo, telle cette plongée qui saisit les personnages au pied d’une cascade, désignant davantage la petitesse humaine qu’elle n’invite à une contemplation sereine.

Un accord entre les personnages et la nature est pourtant directement envisagé au détour d’une scène de Turning Gate (2003), à travers le mot que Sunyoung laisse à Tongsu après une nuit passée ensemble à l’hôtel : « La nature nous semble souvent indifférente. Mais te regarder dormir et la vigueur fraîche du matin me remplissent de la totalité du monde. Moi en toi. Toi en moi. » Mais tout accuse encore une distance : le regard de Tongsu sur un lac, juste avant de lire ce mot, était perturbé par l’intrusion d’un disgracieux pédalo-cygne, et l’expérience de la connexion reste introuvable. Tongsu a pu auparavant se retrouver dans le paysage bucolique d’une rivière bordée de montagnes et agrémentée de la présence d’un pêcheur, toute son attention était absorbée par un coup de fil avec une femme qui, pour aiguiser sa jalousie et espérer le retenir, menaçait de coucher avec son ami. Régime disjonctif, toujours, tension entre la situation humaine et le paysage naturel.

La voie vers la contemplation est sans cesse barrée, et les personnages eux-mêmes y contribuent. Une autre scène du Pouvoir de la province de Kangwon montre les personnages qui, lors d’un passage à l’aéroport, prennent le temps d’observer une montagne. Mais la parole l’emporte, et ils ne reconnaissent la grandeur de ce qu’ils ont devant eux que pour imaginer le nombre de coréens qu’on pourrait faire rentrer à l’intérieur. La nature n’offre pas d’échappée, frelatée ou recouverte par les humains, leurs pensées et leurs travers.

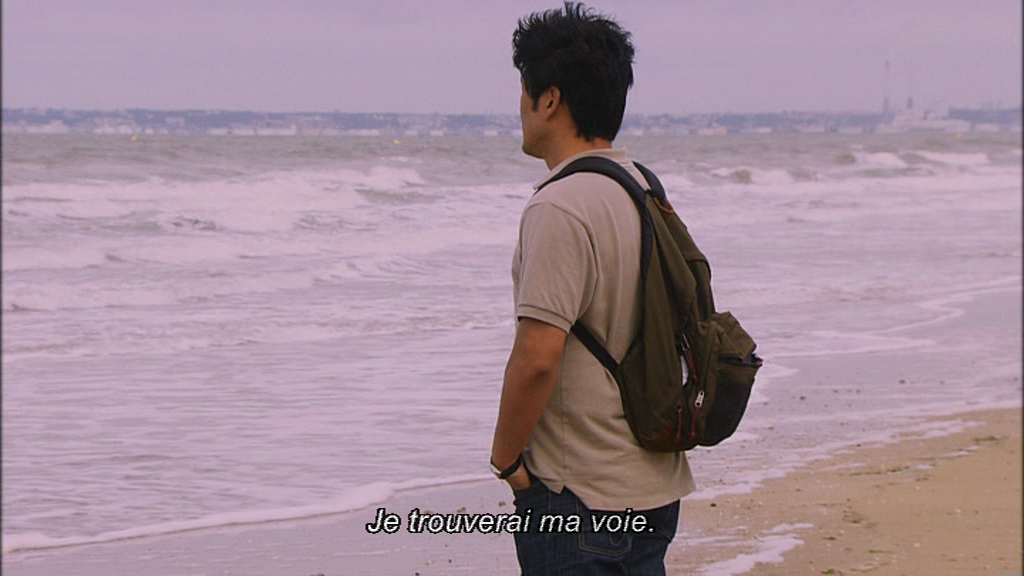

Cela s’effectue selon divers degrés, mais l’adoucissement de la froideur et de l’ironie des débuts n’empêchera pas que la nature soit maintenue à l’arrière-plan, simple fond sur lequel se déroulent les relations humaines (c’est, à quelques importantes exceptions près, le cas dans Woman on the Beach en 2006, où, alors que les personnages passent et repassent sur la plage, seul un plan de coupe est entièrement dévolu à la mer, souvent reléguée hors-champ [33][33] Dans la première partie de la filmographie d’Hong Sang-soo, Woman on the Beach et Night and Day se distinguent par la place faite à certains éléments naturels et animaux. Dans le premier l’attention de Moonsook envers une étoile de mer, son passage mystérieux dans un bois en bord de route (véritable décentrement) et dans le second l’apparition des oiseaux, y produisent quelques ouvertures (et ces deux films, s’ils ne produisent pas d’accord, opèrent néanmoins un tournant vers la légèreté dans le travail du cinéaste).), ou bien que les images de nature accueillent une réflexion des personnages sur eux-mêmes. Dans Night and Day (2008), lorsqu’un panoramique quitte le personnage pour cadrer les vagues, le détachement n’a pas vraiment lieu, l’image s’emplissant d’une voix off qui se berce d’illusions « Je trouverai ma voie. Je ne laisserai pas les femmes me distraire ». Ha ha ha (2010) offre une configuration proche lorsqu’un personnage, regardant la mer depuis un bateau, pense qu’il n’y a nulle part où aller pour avoir une belle vie. Dans In Another Country (2012), autre film balnéaire, les apparitions de la mer sont aussi recouvertes par la présence du personnage : tandis que l’horizon est volontiers escamoté, Anne apparaît souvent au centre du plan, et la vue de l’espace marin coïncide régulièrement avec un basculement à l’intérieur d’un rêve (ou avec l’apparition du personnage magique du maître-nageur).

Les moments où la nature s’autonomisent sont rares chez Hong Sang-soo. Antony Fiant, tout en remarquant la présence de plusieurs plans cadrant éventuellement un arbre ou un ciel en début de scène, a raison de noter que son cinéma n’a rien (ou presque) de contemplatif [44][44] « Hong Sang-soo, un cinéaste qui exagère », Positif n° 683, janvier 2018, p. 110.. Certaines occurrences revêtent en effet une fonction introductive, s’apparentent à des plans de coupe qui se trouvent simplement davantage intégrés à la continuité d’une scène par l’usage constant du panoramique et du zoom. Ces types d’images introductives n’ont d’ailleurs pas disparu, et se trouvent aussi bien dans Les Femmes de mes amis que dans La Femme qui s’est enfuie. Le zoom arrière qui, au début de la seconde partie, nous fait passer d’une vue du mont Inwang à l’intérieur de l’appartement de Suyoung, pourrait par exemple s’y apparenter. Mais, par-delà le procédé ponctuel, quelque chose a bien changé dans l’économie générale.

***

Il aura fallu du temps pour que les plans de coupe se fassent paysages. Les plans des Femmes de mes amis amenaient déjà un changement : le plan du lac à la fin de la première partie, mais aussi celui de la mer qui conclut le film et qui revient à la fin de La Femme qui s’est enfuie. Ces moments où la caméra se détourne des personnages valent comme des contrepoints, mais peut-être aussi comme des formes de rappels. Si les interventions de la nature accusent une coupure, leur présence laisse deviner une issue possible aux tourments du personnage si seulement il savait la voir.

Ku est en réalité un personnage hongien en diable. Il y a bien en lui une conscience enfouie, une tendance vers la sagesse qu’il ne parvient pas à suivre. C’est ce que suggère une scène surprenante. Ku, alors qu’il se trouve chez le peintre Yang et que le repas s’apprête à être servi, est soudain pris d’une irrépressible envie d’aller voir la mer. Malgré les protestations de son hôte, il se met à courir et arrive finalement en nage devant l’horizon marin. Ce mouvement est symptomatique : pris dans une situation délicate, entre un ami qu’il respecte et sa femme qui l’attire, la course vers la mer trahit sa panique intérieure. La scène met bien en jeu un contraste entre le paysage maritime et l’agitation manifeste du personnage, dont le t-shirt est couvert de sueur, mais cette fuite montre en acte que le personnage lui-même envisage obscurément l’orientation vers le paysage comme une manière d’éviter une situation piégée, dont il aura du mal à se sortir dignement.

Ku, on l’a dit, croit se soulager de son trouble en prenant la place des maris et, une fois au lit avec Gosun, il lui demandera de lui dire qu’elle l’aime, affirmant qu’elle est son âme sœur. Comme nombre de personnages du cinéaste, il est attiré par un rêve d’unité, celui-là même qu’exprimait le mot de Turning Gate : une union de deux individus à laquelle s’associerait une union avec le monde dans sa totalité. Mais ce rêve, en plus d’être chez Hong Sang-soo une illusion, suppose une volonté de conquête qui fait violence aux autres et au monde et ne laisse derrière lui que des relations brisées. Ku, voyant dans les épouses des autres ses moitiés manquantes, est amené au mieux à trahir leur confiance, au pire à fantasmer leur mort.

Lors de leur conversation finale sur la plage, Gosun, l’épouse de Yang, essaie de lui expliquer qu’il se trompe en croyant qu’elle n’est pas heureuse avec un homme plus âgé, pointant son égocentrisme et lui suggérant d’arrêter de faire comme s’il savait tout (la traduction littérale du titre original signifie en fait « Comme si tu savais tout »). Auparavant, la scène de la course vers la mer était suivie d’un échange lors duquel Ku, à qui Gosun demandait ce qu’il a vu en bord de mer, répondait « Tout, tout ce que j’ai oublié ». Réponse mystérieuse, mais la vision de la mer pourrait en effet être un rappel, une occasion pour le personnage de se souvenir, en se tournant vers le paysage, que quelque chose existe en dehors de lui et échappe à sa maîtrise. Le panoramique final, délaissant Ku pour se tourner vers la mer, fait ainsi à la fois office de contrepoint et de dernier rappel, viatique offert par le cinéaste.

***

Si ce dernier s’est rappelé de ce plan au moment de tourner La Femme qui s’est enfuie, c’est peut-être que Gamhee n’a pour sa part jamais oublié la leçon silencieuse que l’on peut tirer de la mer. Inscrit dans une série d’attentions dénotant un accord entre le personnage et ce qui l’entoure, cette image reprise perd sa valeur de contrepoint et devient bel et bien l’objet d’une contemplation volontaire. De fait, le plan final déploie aussi une figure nouvelle : un panoramique reliant directement le regard d’un personnage et un paysage. Nouvelle mais pas inédite, puisqu’on la rencontrait également dans le film précédent, Hotel by the River (2018), entre le regard du vieux poète et la rivière. Après des années à s’agiter, les personnages d’Hong Sang-soo, assagis, s’essaient donc à un régime contemplatif. Un fait, cependant, complexifie ce scénario d’une réconciliation avec le monde : Gamhee ne contemple pas la mer, elle regarde une image projetée dans une salle de cinéma.

Sans que cela ne s’accompagne d’une ouverture marquée du film à des plans de nature, les personnages avaient régulièrement témoigné d’une sensibilité à ce qui les entoure : c’était déjà le cas de Moonsook dans Woman on the Beach ou d’Haewon. Pour que s’opère le passage de la disjonction à l’accord, il fallait un lâcher-prise, une forme particulière de distance. Seule sur la plage la nuit (2017), en se faisant le récit d’une séparation amoureuse, d’un détachement en cours, a été un tournant important. La scène qui clôt la partie allemande manifeste d’ailleurs bien le mouvement amorcé en même temps que son inaboutissement : alors qu’un panoramique quitte Younghee en train de s’avancer sur la plage pour se tourner vers son amie partie sur la droite, un panoramique en sens inverse retrouve le cadre précédent dans lequel la jeune femme n’apparaît plus, donnant l’impression qu’elle s’est évaporée dans le paysage. Seulement un troisième mouvement survient, dévoilant sur le côté gauche une vision inattendue : Younghee n’a pas disparu dans la nature, elle est kidnappée par un homme qui l’emporte sur son épaule. On n’échappe pas si facilement à ses désirs.

Depuis Seule sur la plage la nuit, les personnages interprétés par Kim Minhee comme celui du poète d’Hotel by the River se caractérisent néanmoins par une forme de retrait vis-à-vis des relations et de leurs tourments. Ce changement de position était au cœur de Grass (2018), où le personnage d’Areum, depuis la table d’un café, se faisait le témoin de scènes offertes par les autres clients, moins actrice que spectatrice attentive, se questionnant et ne concevant qu’une seule certitude, la mort. Areum, pourtant, finissait elle-même par se lever et rejoindre les autres, tandis que le récit montrait à plusieurs reprises des personnages en train d’observer des plantes en pot sur le devant du café, rapportant les humains et leurs mouvements affectifs à une croissance naturelle (subtilement mais décidément, puisqu’on pouvait observer que les plantes en question, entre le début et la fin, avaient remarquablement poussé).

Si, aux antipodes d’un Ku toujours soucieux de plaire et de séduire, Gamhee confie un goût de la solitude, La Femme qui s’est enfuie associe également retrait du personnage et mouvement vers les autres. Gamhee, avant de finir au cinéma, est déjà spectatrice de deux manières au moins : spectatrice du monde lorsqu’elle regarde à travers la fenêtre, mais aussi spectatrice de scènes impliquant ses amies. Chacune des deux premières parties inclut en effet un moment où, par l’intermédiaire d’un système de vidéo-surveillance, elle assiste à un échange se déroulant à l’extérieur : le premier impliquant Youngsoon et une jeune voisine qu’elle réconforte, le second Suyoung et l’insistant prétendant qu’elle repousse. Pas d’écran de surveillance dans la troisième partie, mais, Hong Sang-soo sachant tenir des structures tout en en contrariant la symétrie, le remplace donc simplement par un écran de cinéma, de la même manière que la montagne est remplacée par la mer.

Le regard se substitue à l’action, et c’est avant tout ici à travers la position de spectatrice que s’exprime le deuil de l’union qui travaille le cinéma d’Hong Sang-soo. La Femme qui s’est enfuie présente encore une nouveauté puisque le cinéaste se donne comme personnage principal une femme non seulement mariée, mais heureuse en mariage, qui répète que c’est la première fois qu’elle et son mari sont séparés en cinq ans et affirme qu’elle mène une bonne vie. « Bonne vie » ne veut pourtant pas dire vie parfaite, et la façon dont Gamhee parle de son couple implique une très hongienne reformulation de l’amour. À Suyoung qui lui demande si elle aime vraiment son mari, Gamhee répond qu’elle ne sait pas, qu’on ne peut pas en avoir la preuve mais qu’il lui suffit de sentir qu’elle l’aime un peu chaque jour. La relation amoureuse dure en se faisant une affaire d’affects et d’instants, non de romantisme et de plénitude fusionnelle.

Au détour d’une conversation, Gamhee confie s’ennuyer dans son magasin de fleurs désert, et elle ne peut s’empêcher, en découvrant les appartements de ses amies, de dire qu’elle aimerait y vivre. La tournée amicale entreprise en l’absence du mari suggère qu’elle fuit quelque chose, que l’envie d’ailleurs, d’autre chose, ne lui est pas étrangère. Cependant, contrairement aux personnages qui avaient l’habitude de peupler les films d’Hong Sang-soo, le mouvement entrepris ici n’est pas une manière de se délier de son quotidien, mais de mieux y revenir.

Or cela passe par le décentrement mis en œuvre au long du film. La présence animale et naturelle est ici cette douce ligne de basse soulageant les tendances égocentriques et l’esprit de conquête en rappelant sans cesse que quelque chose échappe à la maîtrise. Le retrait de Gamhee exprime quant à lui un scrupule vis-à-vis du monde et des autres. L’horizon dessiné par La Femme qui s’est enfuie est bien celui d’un accord entre les personnages et ce qui les entoure, mais cet accord n’est approché qu’à travers une distance ; la continuité ne s’obtient en fait qu’à travers l’intégration d’une discontinuité.

Si l’agitation intérieure laisse place à une inflexion contemplative, si la nature se fait moins indifférente, moins purement “idiote” qu’aux débuts, les paysages chez Hong Sang-soo n’expriment pas simplement une immuabilité du monde supplantant les existences humaines. Comme chez Ozu, la nature intervient dans sa dimension quotidienne, sans saut vers la transcendance et sans élan mystique. Pourquoi, enfin, dans un film bâti autour d’une montagne, Hong Sang-soo a-t-il élu pour image finale un plan de mer ? Pour exprimer que le monde n’est pas ce qui reste quand les vies humaines passent mais est lui-même ce qui change, quel meilleur motif que les vagues ? L’image elle-même ne signifie rien, elle rend sensible un mouvement, elle bouge.

Construit en trois parties, La Femme qui s’est enfuie est aussi un film en plusieurs vagues. D’une rencontre amicale à l’autre, il semble esquiver toute crise, n’opérer aucune modification dans l’existence de son personnage, plus spectatrice qu’actrice. Pourtant, il fallait que Gamhee rende visite à ses amies pour revenir chez elle. Il fallait qu’elle traverse des vies différentes pour qu’elle puisse accepter de reprendre le fil de sa propre vie, pas parfaite ou entière, ni exemplaire, mais paisible et bonne, celle d’une femme parmi d’autres.

Avant de retourner chez elle, il fallait encore qu’elle regarde sa montre et retourne au cinéma. Pour voir le film qu’elle a déjà vu, résumé à un même plan. Mais ce n’est justement pas le même plan. Sur l’écran la mer est bien là, entourant la bande de sable, mais le mouvement éclaté des vagues n’a pas suffi. En noir et blanc la première fois, l’image apparaît à présent en couleur et dans un cadrage resserré. En la reprenant, Hong Sang-soo fait différer une image de la différence. Comme l’indique le panoramique, ce changement est toutefois autant lié au travail du cinéaste qu’à la spectatrice, à son regard (entendons ici un écho de La Caméra de Claire, où Claire affirmait qu’il fallait lentement regarder les choses pour produire le changement). Être spectateur, cela s’apprend. Plutôt que de vouloir remplacer une vie par une autre, Gamhee a appris à voir les différences. À travers un écran de cinéma ou non, il n’y pas d’autre manière de s’accorder au monde.

Celui des Femmes de mes amis est disponible aux éditions Survivance.

Images - Les Femmes de mes amis : 1, 2, 8, 9, 10, 11, 15 / La Femme qui est partie : 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21 / Le Pouvoir de la Province de Kangwon : 12 / Turning Gate : 13 / Night and day : 14 / Hotel by the river : 16 / Seule sur la plage la nuit : 17.