Spectres de l’histoire, oubli vital

A propos du « Mur » (RDA 1990) de Jürgen Böttcher

Membre du groupe de documentaristes de la DEFA, le studio officiel de la RDA, et auteur d’une quarantaine de films, dont de nombreux courts-métrages documentaires et un long-métrage de fiction, Jürgen Böttcher est un réalisateur probablement mieux connu (et reconnu) en France qu’en Allemagne. Son documentaire Die Rangierer (Les employés du triage) fut une des révélations du festival « Visions du réel » en 1986 ; la même année, le Centre Pompidou devint la première grande institution culturelle à lui dédier une rétrospective – suivie, en 1993, par le Jeu de Paume qui proposa une intégrale de son oeuvre. Chris Marker, pour une des rares occasions où il quitta son atelier et ses ordinateurs pour voir un film, était dans le public lors de la projection du Mur. En 1994, François Mitterrand nomma Böttcher « Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres ». Il lui fallut par contre attendre 2006 et son 75ème anniversaire pour se voir attribuer un honneur semblable par le gouvernement d’Allemagne ; Böttcher est désormais aussi porteur du « Bundesverdienstkreuz[11][11] “L’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne a été créée en 1951 par le président fédéral Theodor Heuss. C’est la seule distinction honorifique générale et, par conséquent, la récompense la plus élevée destinée à honorer des mérites acquis au service du pays et de la collectivité.” Cf Wikipedia. ».

Il vaut la peine de mentionner ces honneurs officiels qui n’ont que très peu d’intérêt pour l’appréciation d’un artiste et de son œuvre parce que l’Etat, en l’occurrence celui de l’Allemagne de l’Est, a joué un rôle important dans la vie d’artiste de Jürgen Böttcher.

La plupart des films de Böttcher, dont son seul long-métrage de fiction, Née en 1945, tourné en 1966 mais achevé seulement en 1990, avaient été interdits et supprimés en RDA. Il est donc doublement ironique que Le Mur ait été le dernier documentaire produit par la DEFA, et qu’il constitue ce qui est sans doute le plus important monument cinématographique consacré à la chute du mur – au moment donc où les Allemands ont eux aussi eu leur révolution, et où le « Volk » allemand s’est enfin transformé, de sa propre volonté, passant d’une fiction ethnique à un peuple de citoyens. On est tenté de considérer l’existence de ce film comme à la fois une « Ironie der Geschichte », une ironie de l’histoire, et une « List der Vernunft », une ruse de la raison, donc comme un de ces événements historiques qui selon Hegel réalisent les desseins de l’histoire sans que les acteurs historiques s’en rendent compte. Ainsi que j’aimerais le montrer, la ruse de la raison dans ce cas consiste en ce que la DEFA soit devenue, par l’intermédiaire du film de Böttcher, l’agent du démantèlement du mur par un défilement d’images.

Le Mur est un film qui me hante depuis que je l’ai vu pour la première fois au Festival de Berlin au début des années quatre-vingt dix. Pour le résumer en quelques mots, nous pouvons dire qu’il a été tourné en novembre-décembre 1989 et dans les premiers mois de 1990, et qu’il documente, tout simplement, le démantèlement progressif du mur de Berlin, le lieu principal de tournage étant la Brandenburger Tor et ses alentours. Le film s’ouvre par un panoramique sur un paysage parsemé de blocs de béton colorés : un terrain juste en dehors de la ville de Berlin, le cimetière du mur, en quelque sorte, l’endroit où ont été déposés les éléments préfabriqués qui le composaient. Suit la prise de vue d’une nuée de corbeaux ; on entend un bruit de marteaux ; la caméra descend et nous montre le mur et les « Mauerspechte », les picidés ou « pic-verts du mur », comme ils étaient appelés à l’époque, c’est-à-dire les gens qui décomposaient le mur en le martelant patiemment, pour en garder de petits morceaux comme souvenir.

On peut d’ailleurs toujours acheter ces petits fragments de pierre dans les stands pour touristes à Berlin, parfois avec un certificat d’authenticité. De Paris, on ramène une reproduction miniature de la tour Eiffel, de Berlin un fragment du mur, comme si le fait que le mur n’était plus là pour être vu devait être compensé par un geste qui permet aux visiteurs de participer à sa destruction, de pérenniser l’acte du démantèlement. Selon cette logique, les fragments auront d’ailleurs tendance à se multiplier un peu comme les reliques du Moyen-Âge. Quand les fragments authentiques ne suffiront plus à satisfaire la demande des touristes-acheteurs, on produira des fragments du mur pour les vendre – cela du moins aussi longtemps que les touristes se rappelleront encore ce qu’était le mur de Berlin.

Aucun commentaire, aucune musique, n’accompagnent ces images, ce début de film. Ce qui restera le cas pour les 90 minutes qui s’ensuivent.

À l’exception des séquences tournées au « cimetière du mur », le film a été entièrement tourné entre la Potsdamer Platz et la Brandenburger Tor, c’est-à-dire dans l’ancien centre-ville de Berlin, qui l’est redevenu depuis. Il s’agit évidemment de lieux hautement symboliques. Le terrain de la Brandenburger Tor était le symbole de la division de l’Allemagne ; il est maintenant le centre du pouvoir de l’Allemagne réunifiée, avec le Bundestag, le Parlement allemand, juste à côté, et le Kanzleramt, la résidence du chancelier (ou de la chancelière) un peu plus loin. De l’autre côte de la Brandenburger Tor, vers la Potsdamer Platz, se trouve désormais le monument dédié à la mémoire de l’Holocauste, conçu par l’architecte américain Peter Eisenmann.

Construite à partir de 1788 sur l’initiative de Friedrich Willhelm II, le neveu et successeur de Fréderic le Grand, la Brandeburger Tor est le portail qui ouvre et clôt à la fois la ville impériale de Prusse. Il s’agit d’une structure architecturale qui prétend être une porte de ville mais qui en est aussi la négation : une démarcation devenue purement symbolique et donc une forme de « Aufhebung », de sublation, pour utiliser un terme de Hegel qui, en son temps, enseignait un peu plus loin sur Unter den Linden, à l’université de Berlin. Cette sublation est à prendre au sens littéral : la Brandenburger Tor a remplacé une porte de ville conventionnelle qui avait été construite en 1734. Mais la Brandenburger Tor est aussi le symbole d’un pouvoir, d’un contrôle territorial qui rend la fonction même d’une porte de ville superflue. Une ville qui se donne une telle porte n’a plus besoin de fortification ; elle règne sereinement sur son territoire. C’est aussi la raison pour laquelle le mur qui entourait la Brandenburger Tor et qui séparait Berlin Mitte, le centre de la ville impériale, de l’ouest de la ville, était un symbole si fort de la défaite de l’Allemagne partagée en deux : la présence du mur suspendait le geste même que représentait la Brandenburger Tor.

Le mur de Berlin était long d’à peu près 160 kilomètres, mais Le Mur de Böttcher ne nous en montre qu’un peu plus d’un kilomètre. Il existe un autre film sur le mur, Der Mauerflug : il dure à peu près 40 minutes et nous montre le mur en entier, d’un bout à l’autre, filmé en vidéo à partir d’un hélicoptère juste après l’ouverture des frontières. Ce film a été édité en DVD et offert en hommage à ses lecteurs par le journal Der Tagesspiegel ; on en trouvera donc des copies dans beaucoup de foyers berlinois. Or, le projet de documentation de Böttcher n’est pas que purement énumératif. Comme j’aimerais le montrer, son choix de se limiter à un tournage aux alentours de la Brandenburger Tor a été fait en connaissance de cause.

Je voudrais encore signaler qu’au moment où j’ai choisi le film de Böttcher pour en parler dans un cycle consacré à l’oubli au cinéma, je me suis rendu compte que j’avais à peu près complètement oublié le film, à l’exception d’une scène, qui avait ancré le film dans ma mémoire, et m’avait servi de repère. Cette scène se trouve au début du film, lorsque la caméra descend dans les entrailles de la Potsdamer Platz et se promène sur les quais de la station de U-Bahn, station fermée au public pendant 28 ans mais où continuaient à passer les rames du métro de Berlin Ouest sans jamais s’arrêter.

Plusieurs aspects font de cette scène un moment de cinéma remarquable. D’abord le montage du son : les quais sont vides, un train se fait entendre sans se matérialiser ; puis, un peu plus tard, celui-ci passe enfin. Il y a également la scène du coffre-fort, et l’ouverture de sa porte, suivie d’un gros plan de l’intérieur de celle-ci : une surface couverte de vert-de-gris mêlé à des taches de rouille, ayant subie des déformations plastiques. Puis il y a la prise de vue de l’escalier fermé qui clôt la séquence, avec un bleu luisant et froid qui s’étale derrière un rideau de fer rabattu. Littéralement, donc, un rideau de fer. Et finalement, le panoramique qui suit le train qui passe, et qui se ferme sur le poste d’observation que les Russes avaient installé derrière le mur qui clôt le quai, avec une fenêtre serrée, où luit le visage d’un jeune soldat observant le quai comme s’il suivait encore ses ordres. Le visage du jeune soldat est soigneusement illuminé ; c’est une mise-en-scène, comme on en retrouvera d’autres dans ce film. Dans son ensemble, la séquence fait de la station du métro un espace emblématique et révèle d’une manière à la fois analytique et poétique la logique du dispositif de contrôle et d’observation, de partage des espaces et des mouvements qu’étaient le mur de Berlin et le rideau de fer.

Voilà donc ce qui m’était resté du film : la description d’un dispositif de violence figée, où tous les regards s’accompagnaient potentiellement de tirs d’armes à feu, où tout mouvement avait la force d’induire une éruption de violence, de cette violence ménagée et maintenue en suspens dans et par le dispositif.

C’est un moment important dans le film, une scène qui ancre celui-ci dans l’histoire de son sujet. Mais plutôt que de nous rappeler, d’une manière didactique, les faits historiques, le film nous montre le dispositif, ou plutôt nous montre la manière par laquelle le dispositif s’est inscrit dans cet espace souterrain qui était jadis un des lieux publics les plus fréquentés de la ville, et était devenu une espèce de monde souterrain de la guerre soi-disant « froide ».

Revoir le film a d’autant plus été une expérience d’anamnèse qu’entre temps, j’ai vécu huit ans à Berlin. Je connais donc désormais très bien cette ville, et je la considère comme un lieu qui m’est particulièrement proche. Je m’y étais senti tout de suite à mon aise, presque comme à la maison. Pendant longtemps, j’ai attribué cet effet de familiarité précisément à une histoire de famille. Mon arrière-grand mère était prussienne, histoire qui m’a servi de prétexte pour rapprocher, voire identifier, le Königsberg imaginaire où était née mon arrière-grand-mère et qui n’existe plus, du Berlin où je vivais. En revisitant le film de Böttcher, je me suis pourtant rendu compte à quel point ma perception de la ville de Berlin, et donc la vie que j’y ai menée, avait été informée par celui-ci.

Plus précisément, je me suis aperçu que ce film m’avait fourni ma clé de lecture de la ville de Berlin. J’ai toujours pensé en y vivant que c’était une ville de fantômes, voire une ville-fantôme : une ville où les traces des événements du 20ème siècle restaient partout visibles, une ville dont la structure architecturale contient tant de lacunes et donc d’absences et de manques visibles qu’on ne peut y vivre sans constamment penser à ce qui avait été et qui n’était plus. On parle souvent des « Brache » à Berlin, des friches : la ville même est une « Brache », une friche énorme.

Je serais peut-être parvenu à la même conclusion et à la même clé de lecture sans avoir vu le film de Böttcher. Il est aussi possible que j’aurais perçu cette ville d’une manière entièrement différente si je ne l’avais pas vu. Toujours est-il qu’il n’y a désormais aucun doute pour moi : l’idée de la ville-fantôme fait partie du film.

Il faut donc noter un premier point. C’est un point Nietzschéen, si l’on veut. On sait bien que Nietzsche, dans sa critique féroce de l’historicisme allemand du 19ème siècle, a défendu la nécessité, voire la force vitale de l’oubli. Dans Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (De l’utilité et des inconvénients des études historiques pour la vie), Nietzsche avance que le savoir historique accumulé par les historiens de profession, les universitaires, est devenu une charge accablante dont la pesanteur constitue une menace pour la vie même. Afin de se libérer de cette charge, il faut affirmer la force vitale de l’oubli. Sans vouloir entièrement souscrire à cette critique, il me semble que ma petite histoire avec le film de Böttcher peut servir d’illustration à ce que Nietzsche propose de célébrer quand il parle de la vitalité de l’oubli.

J’ai parlé d’une hantise à propos de ce film, et c’est là le premier sens que prend le terme de « hantise » dans ce cas : le film avait disparu de ma mémoire consciente mais s’était maintenu comme une présence dans ma vie, une présence spectrale, mais vitale. On oublie beaucoup de films pour s’en libérer. Parfois, en effet, il faut les oublier pour mieux vivre avec et par eux.

II y a également un deuxième sens du terme hantise qui s’impose ici : le thème central du film est celui de la présence spectrale de l’histoire.

À propos d’un autre de ses grands documentaires, Die Rangierer (Les employés du triage), Böttcher a dit qu’il l’a réalisé en 1984 parce qu’il était devenu impossible de parler de certaines expériences pourtant quotidiennes dans la RDA des années 1970 et 1980. Tout le monde savait, par exemple, que des jeunes gens tentaient régulièrement de s’échapper en traversant le mur, et qu’ils étaient tout aussi régulièrement abattus à coups de fusil, mais personne ne voulait plus en parler. Il y avait donc toute une couche d’expérience pour laquelle il n’y avait plus de paroles, plus aucun moyen d’expession. En réaction à cet état de dépression collective, Böttcher a choisi de tourner Rangierer, un film qui ne montre rien d’autre que des employés de triage au travail dans une gare de marchandises. « Alors, vous ne voulez pas parler des réalités politiques ? » semble dire ce film : « Parlons donc de la réalité du travail, de la réalité donc qui, selon vous, justifie toute la violence dont plus personne n’ose parler ! » Tout comme dans Le Mur, il n’y a aucun commentaire dans ce film, aucune musique, juste une observation patiente et précise des gestes des ouvriers au travail. C’est un film plein de tendresse pour ses sujets. Mais il y avait évidemment un surcroît de réalité et de vérité dans ce film : le laconisme de la description des conditions de travail dans le paradis des travailleurs a valu à ce film une censure et interdiction immédiates.

Dans Rangierer, c’est par un geste révélateur, mais indirect, que les spectres de l’histoire sont évoqués : geste classique du cinéma documentaire, et même geste essentiel du cinéma tout court si l’on croit à certaines théories réalistes du cinéma. Mais il s’agit aussi d’un geste de camouflage : il ne montre pas ce qu’il voudrait et devrait aussi montrer. C’est l’absence de ce qu’il ne montre pas qui hante et charge la présence de ce qu’il révèle.

Le Mur répond à sa manière à Rangierer. Au premier abord, le film adopte une attitude tout à fait similaire : c’est un film qui montre, qui observe patiemment, qui prend son temps et n’explique rien, qui révèle et nous donne le temps de découvrir.

Ce que le film révèle d’abord, c’est la décomposition du dispositif du mur. Ensuite, il nous fait découvrir le no man’s land derrière le mur : la zone neutre où n’accédaient que les soldats de la Nationale Volksarmee, la zone de la violence figée, gelée, ménagée par un regard qui s’accompagnait de la menace du tir de fusil.

Le Mur montre donc tout ce dont Rangierer ne pouvait pas parler ouvertement, la réalité dont Rangierer parlait en substituant à un interdit de représentation un surcroît de réalité. Mais Le Mur ne se limite pas à évoquer les spectres de l’histoire en montrant et en déconstruisant le dispositif de la violence. Il recourt aussi à la projection cinématographique.

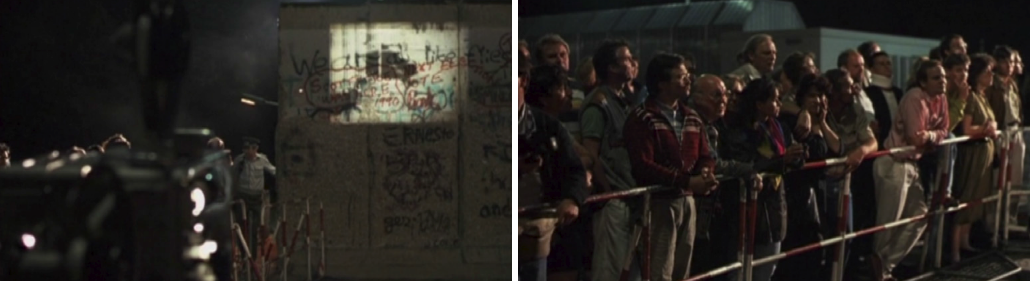

À trois reprises, Böttcher se sert du mur, du personnage principal si l’on veut, comme écran : comme surface de projection d’images de film.

Devant un public qui s’est rassemblé à l’improviste, comme le font tous les vrais publics, et que le film nous montre dans le cadre qui ouvre la première des trois séquences de projection, un projecteur mobile fait apparaitre des images d’archive sur la surface du mur. La première séquence est dédiée à la construction du mur : nous voyons les travaux de construction, les gens qui prennent connaissance des nouvelles réalités politiques, et ceux qui profitent du dernier moment de perméabilité de la frontière pour s’échapper. Parmi ces derniers, nous découvrons le policier Conrad Schuhmann, âgé de 19 ans, dont la fuite à été filmée. L’image est devenue symbolique et a même été transformée en sculpture pour le mémorial de la Bernauer Straße à Mitte.

La deuxième séquence de projection est dédiée aux images de la Branderburger Tor pendant le Reich et l’époque des nazis. Nous voyons d’abord les soldats du Kaiser, puis les nazis défiler par la Brandenburger Tor ; Hitler dans sa voiture, accompagné de Mussolini, saluant ses fidèles ; puis le défilé des chars soviétiques dans la ville détruite à la fin de la guerre, le défilé des survivants parmi les ruines. La troisième séquence évoque les derniers moments du régime de Honecker, en particulier les défilés de la Nationale Volksarmee, suivis par le mouvement des masses après l’ouverture des frontières, la manifestation du peuple devenue un « Volk » de citoyens libres.

Ces images répondent à une séquence antérieure, lorsqu’au début du film nous voyons le journaliste américain Richard Blystone, une des vedettes de CNN dans les années 1980-1990, enregistrer la conclusion d’un reportage. Il lui faut quatre prises pour y arriver. Le repère rhétorique auquel il suspend son petit texte est l’image du défilé. La Brandenburger Tor est désormais de nouveau ouverte, dit Blystone, mais il n’y aura plus les défilés qui jadis se tenaient ici.

Du défilement au défilé, pour citer un titre de Daney, « from projector to parade », comme le veut la traduction anglaise de ce texte : le défilement des images dans le projecteur anime les spectres de l’histoire et dément ceux qui en affirment l’absence.

Et le mur sert d’écran. « Auf die Haut des Drachen projiziere ich diese Bilder », dit Boettcher dans un entretien récemment accordé à un de mes doctorants, Andy Michaelis, à Berlin : « Je projette ces images sur la peau du dragon ».

« C’est une invention », dit avec une certaine fierté Böttcher, pour ajouter que la solution conventionnelle aurait été de monter les images d’archives sans projection, dans une séquence de montage. C’est une invention dans le sens où cela n’avait jamais était fait, et où la technique a été reprise depuis dans d’autre films. Mais Le Mur n’était pas le premier film de Böttcher utilisant des éléments architecturaux comme écran de projection.

Dans un documentaire expérimental intitulé Venus nach Giorgione, tournée en 1981, Böttcher ajoute à sa caméra le pinceau et le projecteur pour créer un entrelacement entre peinture et cinéma. Le film commence avec le portrait filmé d’une jeune femme, puis passe à une prise de vue de Böttcher, son visage caché derrière un tas de cartes postales de la Vénus de Giorgione qu’il enlève une à une pour créer une séquence d’images. Suit une séquence où nous voyons les cartes postales en différentes étapes de re-peinture. Une main avec un pinceau applique de la couleur sur les reproductions de Giorgione. Intervient alors le projecteur, en l’occurrence un projecteur de diapositives qui projette des reproductions photographiques des cartes postales repeintes sur d’autres surfaces – dont le visage de la femme du début du film, une motocyclette et des objets plantés sur le balcon d’un appartement dans un des grands HLM, les « Plattenbau », de Berlin-est.

Inutile de dire que ce film, aussi, a été censuré par les autorités socialistes. Apparemment, les censeurs y voyaient une critique subversive du programme de construction des « Plattenbauten ». Comme si un petit bout de film projeté sur un mur pouvait faire tomber l’ensemble de la construction… Si on regarde attentivement Le Mur, on se demande quand même si, dans les tréfonds de leur bêtise, les censeurs n’ont pas en effet eu un moment de lucidité, n’ont pas ressenti quelque chose d’important. Böttcher aura dû attendre Le Mur pour enfin démontrer que par l’intuition qu’une image projetée sur un mur pouvait menacer l’ensemble de la construction, les censeurs avaient parfaitement compris la puissance de ce geste.

Il y a un moment qui est pour moi le moment-clé du film, et un moment-clé du cinéma, dans la deuxième séquence de projection sur la « peau du dragon ». Après une succession de prises de vue fixes, Böttcher insère un panoramique du paysage de la Potsdamer Platz. Il se produit alors un effet complètement inattendu, mais – pour moi au moins – très fort : un effet d’inversion de l’image et de l’écran. On a l’impression qu’on ne regarde plus des images qui bougent sur le fond solide de la surface du mur. Tout au contraire, le panoramique produit la sensation qu’on regarde le mur projeté sur le paysage.

Par cette inversion de l’image et de l’écran, nous regardons le cinéma abolir la matérialité du monument en pierre, n’en retenant plus que sa surface. La projection cinématographique pulvérise donc la substance du mur et le transforme en image. Le cinéma devient en fin de compte le plus efficace et souple des « Mauerspechte », des « pics verts du mur ». Il le démantèle sans effort physique, juste par la force de lévitation du défilement des images.

Au tout début du film nous voyons un groupe de femmes asiatiques, des touristes japonais, s’approcher du mur pour s’en procurer des petits fragments. Dans un des rares moments du film ou Böttcher intervient directement, il demande à une des femmes où il vont emmener ces fragments. « Au Japon », répond-elle. La réponse reste sans commentaire.

On peut s’interroger sur le sens de ce geste. Qu’est-ce que font, bien exactement, les « pics verts du mur » ?

Plus haut, j’ai mentionné la manière dont aujourd’hui le travail des « pics verts du mur » se poursuit à travers la vente de fragments de pierre. J’avais alors imaginé que c’était un peu comme si le fait que le mur n’était plus là pour être vu devait être compensé par un geste qui permettait aux visiteurs de participer à sa destruction, de pérenniser l’acte du démantèlement. Ce n’est pas par hasard que le film de Böttcher se termine sur les images de fragments du mur couverts de peintures de yeux grands-ouverts : ces yeux nous regardent regarder quelque chose qui n’est plus.

Un des sens, et peut-être le sens principal, du geste des femmes japonaises et des autres « pics verts du mur » est sans doute de commémorer sa propre contribution à la disparition de cet édifice hideux : contribution au massacre du dragon, à une victoire qui n’est pas l’œuvre d’un héros individuel mais du peuple, du « Volk » démocratique, la masse des citoyens. Le geste des « pics verts du mur » est donc ambigu ou double, à la fois acte de commémoration et de destruction, exercice d’oubli volontaire.

Si je dis que, dans les mains de Böttcher, le cinéma est devenu le plus efficace des « Mauerspechte », c’est qu’il reprend et approfondit ce geste ambigu, cette oscillation entre commémoration et oubli volontaire. Il le reprend en ce sens que le film documente et pérennise par là-même la destruction et le démantèlement du mur. Mais il le reprend aussi en ce sens qu’il évoque les spectres de l’histoire sous la forme d’un défilé, d’un défilement d’images qui finit par abolir la substance matérielle de son support-écran, le mur.

Un peu globalement, on peut dire que le cinéma de l’Allemagne de l’ouest des années 1970 et 1980, le « New German Cinema », est né d’un effort de commémoration. Un des buts principaux des travaux de Kluge, Fassbinder, Schroeter, Sanders-Brahms, Wenders et autres était de rompre le silence de la génération précédente sur le passé immédiat du troisième Reich. En même temps, il s’agissait de contrer la politique de mémoire officielle du gouvernement allemand aussi bien que les images de l’histoire allemande produites par l’industrie culturelle américaine.

C’est par exemple en réaction directe à la série télévisée Holocaust, qui était vécue par les intellectuels de gauche comme une appropriation impérialiste de l’histoire de l’Allemagne par le complexe entertaino-technologique américain, que Edgar Reitz a entamé la production de Heimat. Comme à peu près tous les grands films allemands de l’après soixante-huit, Heimat est une production de la télévision pour le cinéma. On pourrait même dire qu’avec Berliner Alexanderplatz de Fassbinder, Heimat marque le moment de la naissance de la « série de qualité » à la télévision, précédant d’une quinzaine d’années la vogue des séries américaines comme The Sopranos, Boardwalk Empire, ou Mad Men (la première partie de Heimat est sortie en 1984).

Heimat raconte l’histoire d’un village de campagne qui ressemble beaucoup au lieu de naissance de Reitz, et entre bien dans le concept de « Gegenöffentlichkeit » proposé par Alexander Kluge et Oskar Negt dans leur critique de Habermas : c’est une contre-histoire, une micro-histoire qui représente tout ce qui n’entre pas dans la grande histoire, un récit du quotidien qui révèle et analyse les mécanismes du pouvoir en montrant leur fonctionnement dans les contextes les plus intimes. Dans Heimat, nous voyons à l’œuvre le cinéma comme moyen d’écriture d’une contre-histoire et comme médium de la création d’un contre-public.

Böttcher n’a jamais eu accès aux mêmes moyens que Reitz. Il n’a surtout pas eu accès à la télévision qui peut effectivement servir comme moyen de la création d’un contre-public, comme l’ont démontré Kluge, Reitz, Fassbinder et Farocki, supportés et protégés dans leurs efforts par des responsables de programmation comme Eckart Stein du « Kleines Fernsehspiel » de la deuxième chaine nationale allemande ZDF, ou comme Werner Dütsch au WDR de Cologne (voilà d’ailleurs une histoire du cinéma comme télévision et de la télévision comme cinéma qu’il reste à écrire).

La critique de l’histoire de Böttcher, ainsi que sa réflexion sur le cinéma et l’histoire – bien que moins bien armée du point de vue du dispositif médiatique – est en quelque sorte beaucoup plus radicale que celle proposée par quelques-uns de ses compères d’Allemagne de l’ouest. La relation entre cinéma et histoire a été matière à beaucoup de réflexions de la part des historiens et des spécialistes en cinéma. Pour ajouter aux grands débats qui ont déjà eu lieu un point de vue un peu particulier, j’avancerais qu’il ne faut pas tellement se demander ce que le cinéma représente de l’histoire, et si le cinéma représente bien les fait historiques préalablement établis par les historiens de profession. Plutôt, en reprenant la question que Walter Benjamin a soulevée à propos de l’art à l’ère de sa reproductibilité technique et en appliquant cette question au domaine de l’histoire, il faut se demander ce que veut dire exactement « histoire » dans un monde où le cinéma existe.

J’avais proposé ailleurs de parler de la relation entre cinéma et histoire en termes de « Aufhebung » au sens hegelien : le cinéma serait donc la sublation de l’histoire, la négation de l’histoire tout aussi bien que sa sauvegarde.

C’est justement cette logique de « Aufhebung » qu’on retrouve dans Le Mur de Böttcher. Grâce au défilement des images dans le projecteur et sur le mur, le défilé, dont le journaliste avait annoncé la fin, reprend, et par la force du défilement, tout ce qui est solide s’évapore, non en rien, mais en image

Le Mur ne serait donc pas seulement un film sur le fait historique de la chute du mur. Il serait aussi un film qui parle du cinéma comme agent de la commémoration mais aussi de l’obsolescence et de l’oubli : l’agent de la sublation d’une histoire qui mérite tout aussi bien d’être commémorée qu’oubliée. C’est pour avoir saisi cette logique que le film peut se terminer après quatre-vingt dix minutes, pendant que Heimat de Reitz reste captive de ce que Hegel appelait la « schlechte Unendlichkeit », l’infini malheureux, se perdant dans l’historicisme énumératif d’une série de nouveaux chapitres et épisodes qui se prolongent jusqu’à l‘infini.

Car l’une des choses les plus importantes dans l’histoire est de pouvoir en finir, pour mieux pouvoir vivre dans l’ombre de sa hantise. Ce n’est pas la moindre part de la réussite de Böttcher que quatre-vingt dix minutes, la longueur standard d’un film de cinéma, lui ont suffi pour y arriver.

L’auteur tient à remercier Andy Michaelis pour son soutien technique et pour la permission d’utiliser l’extrait de sa conversation avec Jürgen Böttcher.

Images : Vue de Berlin, Matthias Einhoff / planche 1 et 2 : Le Mur (Jürgen Böttcher, 1990) / Conrad Schuhmann s'enfuyant, et le monument en son honneur, à Berlin.

Vinzenz Hediger est professeur de cinéma à la Goethe-Universität Frankfurt am Main.