Amour, Michael Haneke / Into the abyss, Werner Herzog

Désarmants

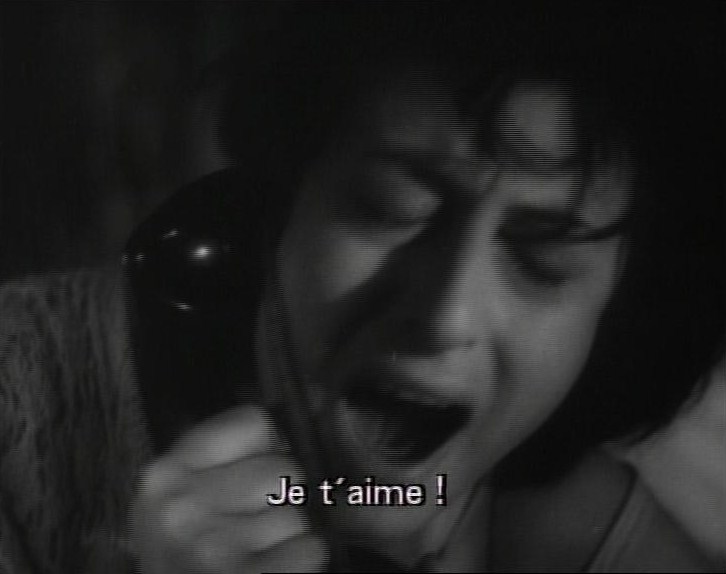

Amour. Mais de quel amour s’agit-il dans le film de Haneke ? L’amour, nous dit-on, unissant Anne (Emmanuelle Riva) et Georges (Jean-Louis Trintignant), qui le conduira à s’occuper d’elle quand elle sera touchée et diminuée par la maladie, puis à mettre fin à sa vie, faisant ainsi passer son propre désir – celui de la garder – après celui de sa femme – celui de s’en aller. Résumé ainsi, le film mérite son titre. « Un grand film d’amour se mesure à ce que l’objet des lois s’y dissout, comme brûlé au feu visible de la passion qui se noue », écrivait Pascal Bonitzer [11][11] Le champ aveugle, Paris, Cahiers du Cinéma, 1999, p 66. On peut aussi voir, dans l’enfermement progressif de ces deux personnages au sein de leur appartement, dans cette volonté de tenir le monde extérieur éloigné, une récurrence du film d’amour. Mais l’on aurait du mal, sérieusement, à distinguer dans le Haneke, cinéaste froid, le « feu visible de la passion », et l’on ne peut pas se contenter d’expliquer cette difficulté par l’âge avancé des personnages, qui déplacerait la passion vers le soin et l’attention portés l’un à l’autre – « Tu es jolie, ce soir », « N’oublie pas ton manteau ». Amour propose plus ou moins qu’un film d’amour. Dans la scène-clé, celle où Georges tue son épouse, il n’y a que peu de place pour l’attendrissement et le partage : nous savons qu’il l’aime mais nous ne pouvons exclure le fait que cet acte, effectué à cet instant tardif du film (elle avait déjà signifié son désir d’en finir, mais il avait refusé, la forçant à s’alimenter et boire), soit aussi pour lui un soulagement et une libération. Plutôt que de la flamme visible de la passion, le film se nourrit d’un clignotement équivoque et permanent, qui pourrait lui conférer une certaine richesse s’il ne devenait, à force, systématique et surplombant.

Il faut ici que le spectateur ressente un malaise, perçoive la doublure sombre de chaque personnage et attitude. À coup sûr, c’est le moyen d’éviter un sentimentalisme niais, qui pourrait vite être insupportable, mais c’est aussi une condamnation perpétuelle des rapports humains. Donc, quand un événement survient, s’il est positif, il faut lui infliger une touche de négatif. La morale se confond avec la gravité : on ne peut pas sauter sans retomber. Prenons un cas arrivant à la fin du film, lorsqu’Anne vient d’être tuée. Un pigeon pénètre dans l’appartement par une fenêtre : Georges parvient à le capturer. Nous passons alors à un plan de celui-ci écrivant une lettre à sa femme (bien que défunte, elle reste la seule avec qui il puisse communiquer). Le pigeon a disparu dans l’ellipse et, compte tenu de l’ambiance générale du film et de l’acharnement de Georges à attraper l’animal (qui ferme la fenêtre au lieu de l’ouvrir), nous déduisons que le pigeon a lui aussi été « euthanasié ». À la fin de la lettre, Georges écrit qu’il a remis l’oiseau en liberté : nous nous trompions. On voit avec cet exemple le procédé retors d’Haneke : non pas montrer et faire survenir le pire, mais aménager le trajet du spectateur de manière à ce qu’il soit conduit à se l’imaginer, à le produire lui-même. L’ellipse ne sert pas à ménager des incertitudes et des lacunes, à faire chavirer le récit et les repères, mais participe ainsi d’un système de mise en scène destiné à susciter le malaise et qui, s’il peut sembler minimaliste et modeste, est extrêmement rigoureux et sûr de lui (on peut dire beaucoup de choses, sauf que Haneke ne connait pas son métier).

Une autre séquence, en trois plans, témoigne de cette sûreté de la mise en scène. Anne, qui était professeur de piano, vient de recevoir le CD d’un ancien élève (interprété par un véritable pianiste, Alexandre Tharaud). Un plan nous montre la main de Georges mettant le CD dans le lecteur. Cut : un plan rapproché des deux époux. Tandis que la musique démarre, Georges commence à lire le mot qui accompagnait le CD : le pianiste parle de leur rencontre précédente, où il avait découvert Anne en fauteuil roulant, et il décrit cette rencontre comme à la fois belle et triste. Aussitôt Anne demande à Georges d’arrêter la musique. Celui-ci ne comprend pas mais s’exécute. On passe alors à un plan plus large nous permettant de voir le fauteuil d’Anne jurant avec le salon ancien et venant ainsi mettre l’accent sur la nouvelle donne, sa nouvelle condition. Cela suffit pour comprendre qu’Anne veut interrompre l’écoute parce qu’elle interprète l’envoi du CD non comme une simple marque de reconnaissance, mais comme une marque de pitié, qui, loin de l’éloigner de son état, en est comme le prolongement et le rappel. Le fauteuil, qui avait causé un moment de joie (Anne apprenant à le conduire), devient ici le signe évident de la maladie. Le découpage, dans ce cas, n’a rien de gratuit.

Il n’est pas vraiment possible de se tromper sur les motivations des uns et des autres, sur la position des différents personnages face à la maladie d’Anne, chacun restant à sa place ou y étant sans cesse remis, que ce soit fait directement par un personnage (la remarque d’Anne sur son gendre, dont l’humour anglais n’est « supportable qu’à faible dose », ou bien la dernière discussion entre Eva, la fille du couple, et Georges) ou que ce soit au spectateur de le faire, aidé et incité en cela par la froideur de l’observation (le concierge qui dit à George qu’il admire la manière dont il s’en sort apparaît comme à côté de la plaque et presque indécent). Chacun des personnages secondaires semble avoir sa réplique ou son moment d’opposition, où ressort l’incapacité générale à saisir de quoi il est question dans la situation et le désir du couple : il en résulte que la sollicitude des autres est d’emblée représentée comme une violence, une atteinte à la dignité. Encore une fois, on pourrait louer Haneke pour le court-circuit aux bons sentiments, mais encore faudrait-il proposer autre chose qu’une émotion négative, puisque la froideur apparente du film n’empêche pas qu’il sollicite surtout les émotions de son spectateur.

On pourrait d’ailleurs résumer la bizarrerie de Haneke comme suit : il ne semble pas aimer le spectateur [22][22] Ou pourquoi faudrait-il le faire souffrir, le mettre mal à l’aise ? Qui aime bien châtie bien ? Mais on peut aussi châtier sans aimer, et aimer sans châtier., mais il ne semble pas pouvoir s’en désintéresser non plus. Sa mise en scène s’établit en fonction des effets qui doivent être produits sur lui. Haneke ne filme pas pour lui seul : ses films ont une fonction morale. Que l’on songe à ce plan rapproché nous montrant une Anne prostrée, humiliée, après avoir, pour la première fois, mouillé son lit. Quelle est la fonction d’un tel plan si ce n’est souligner pour nous la détresse du personnage ? Mais le plus terrible n’est pas là-dedans le rapport réalisateur-public, c’est le rapport réalisateur-personnage. C’est là où Amour échoue totalement à mériter son titre, à en faire autre chose qu’un thème injecté de l’extérieur : le manque d’amour du réalisateur pour ses personnages. Soit un plan d’Anne qui, suite à une aggravation de son état, doit faire des exercices de diction. La moitié de son visage paralysé, elle ne parvient pas à répéter les mots de Georges : « Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse… ».

La première question que pose le cinéma est peut-être « que montrer ? ». Avec ce plan, peut-être que Haneke, trop sûr de lui, a voulu en montrer trop. Il y a plusieurs écueils. Le premier concerne le rapport du spectateur au film, et le fait qu’un tel plan, si l’on n’a pas été trop gagné par l’intimidation de la mise en scène, peut facilement rompre toute croyance. C’est comme s’il y avait des limites à ce qu’une actrice peut faire. Je veux bien accepter que Riva se tienne sur un fauteuil et fasse des exercices ambulatoires, il me semble qu’il se passe quelque chose de crédible dans ces moments où elle s’avance en s’appuyant sur le corps de Trintignant. Mais quand une actrice à la diction prodigieusement impeccable et claire s’évertue à conserver une partie de la bouche immobile en peinant volontairement à réciter une comptine, quelque chose ne passe pas, et le travail tout à coup se voit. On passe alors à un court documentaire sur Emmanuelle Riva à qui un réalisateur a demandé de jouer le rôle d’une malade à moitié paralysée. Toute grande actrice que l’on soit, c’est peine perdue, et l’on frôle le ridicule (je n’ai pas pu m’empêcher de sourire). Mais ce problème de croyance se double alors d’un problème éthique, lui-même double, en ce qu’il concerne l’actrice d’un côté, et le personnage de l’autre. Dans ce plan obscène, les deux côtés subissent une violence de la part du réalisateur qui ne s’est arrêté ni à l’idée de la difficulté pour l’actrice d’être vue jouant cela (et non pas « à la difficulté de jouer cela » qui n’est pas le problème), ni à l’idée du tort possible fait au personnage en le montrant ainsi diminué, du rapport particulier que cela instaurera entre lui et le spectateur. Le choix d’une comptine n’est pas non plus innocent… Étant donné qu’il s’agit d’une actrice (s’étant engagé par contrat) et d’un personnage (un être fictif), on peut trouver la remarque incongrue. Mais comment évaluer la démarche d’un cinéaste, si ce n’est en s’intéressant au rapport qui s’instaure entre lui et ceux/ce qu’il filme ? [33][33] Je renvoie à une remarque de Serge Daney à propos de Nick’s Movie de Wenders : “Ce qui est abject au cinéma, c’est la plus-value figurative, la “surimage” qu’un auteur protégé tire du spectacle d’un acteur exposé (exposé au ridicule, à l’indécence et à la mort), c’est l’ignorance de la non-réciprocité du contrat filmique”. La Rampe, Paris, Cahiers du Cinéma, 1996, p 202.

Est-ce qu’il y aurait au cinéma des choses non filmables et non montrables, des interdits ? On sait que le cinéma ne pourra jamais tout montrer, mais ce n’est pas seulement une histoire quantitative. Non seulement il ne s’agit pas de tout montrer, mais il s’agit surtout de ne pas montrer n’importe quoi n’importe comment, sauf à rabattre le cinéma sur une captation pure et simple du réel. On pourrait se dire « puisqu’il existe dans la vie des personnes malades, faisant des exercices de diction, éventuellement avec « Sur le pont d’Avignon », pourquoi ne pas le montrer ? ». Mais alors il convient de retourner immédiatement la question : si l’on sait que cela existe dans la vie, pourquoi le montrer ? Un film n’a pas à être confondu avec la vie, et il semble cruellement manquer à Haneke la conscience de cette distance (qui, devenue consciente, peut ouvrir au jeu). L’idée de la maladie est suffisamment installée dans le film pour pouvoir se passer de ces moments appuyés, où cette idée s’enfonce dans le spectateur plutôt qu’elle ne s’installe dans le film. Si Haneke revêt un masque d’intransigeance (il peut filmer ce que d’autres auraient renoncé à filmer), c’est bien la sollicitation émotionnelle du spectateur qui est visée. Ce n’est pas qu’il emploie des moyens discutables pour arriver à une fin noble, c’est l’ensemble qui est discutable parce que le spectateur, après avoir été mis à mal, cherche avec la plus grande difficulté ce qu’il pourra retirer de cette expérience, ce qui lui permettrait d’avoir pris du recul vis-à-vis du monde dans lequel il va retourner. Si le film offre la vision d’un monde, ce monde est assez déprimant, et quant à la « question de société » abordée dans le film, l’euthanasie, nous ne sommes pas plus avancés, enfermement des personnages aidant (ou plutôt n’aidant pas). Aurait-on souffert en vain ?

Il y a un trait du film qui, bien que secondaire, peut valoir d’être relevé. A trois moments différents, nous entrons dans l’esprit de Georges. Il s’imagine que sa femme joue du piano, il fait un cauchemar et enfin, alors qu’il a tué Anne, il l’imagine vivante, finissant la vaisselle. Ces trois moments imaginaires intégrés au récit principal se caractérisent par une relation assez transparente au personnage et à ce qu’il vit : son regret du passé, sa panique face à la difficulté actuelle, le refus d’accepter la perte d’un être cher. Ce statut de l’imaginaire dans le film, qui est comme tenu en laisse par la psychologie (ce qui apparaît, dans ce film où le malaise est si fort, un procédé assez confortable) et toujours collé au réel, n’offrant ni réelle échappée ni invention, me parait offrir le dernier point qui permet d’établir qu’Amour n’est pas un film d’amour. Peut-être que Georges y est, pour le spectateur et pour lui-même, innocenté face à une loi injuste, mais l’enfermement des personnages n’est jamais pour eux une manière d’échapper au monde, d’énoncer leurs propres règles ou absence de règles. Une entreprise de diminution de ses personnages et de leur imaginaire n’est pas un film d’amour. Doit-on s’étonner qu’un film aussi désagréable pour le spectateur et les personnages ait été récompensé d’une palme à Cannes ? Peut-être pas. Les récompenses culturelles fonctionnent à la complicité et à la reconnaissance mutuelle. S’il y a pour un spectateur quelque chose à retirer de ce film, c’est peut-être là que cela se trouve : pas dans un plaisir, pas dans un accroissement de sa sensibilité ou de son savoir, mais dans l’affirmation de sa capacité à reconnaître une œuvre d’art, ce qui veut dire, dans le cas présent, voir dans une œuvre maltraitante et fermée (le caractère principal du film est peut-être le manque d’ouverture morale et spatiale), le travail rigoureux et intransigeant – donc pas accessible à tous – d’un grand réalisateur. Peut-être faudra-t-il un jour s’interroger sur le type de mauvaise conscience qui peut pousser des membres du jury à élire un tel film…

Le même jour qu’Amour sortait Into the abyss. Le film de Herzog s’intéresse aussi à la mort, mais a priori selon une optique très différente : chez Haneke, il s’agit du droit d’abréger une vie minée par la souffrance, allant contre une loi qui bannit le crime dans son ensemble; chez Herzog, il s’agit de la lutte contre le droit, pour l’administration américaine, d’ôter la vie à des hommes, via la peine de mort. D’un côté, il faudrait avoir le droit de tuer dans des cas exceptionnels, et de l’autre, ce droit ne devrait jamais être consenti, même dans des cas extrêmes, la vie étant de toute façon à respecter. Le cinéaste allemand s’est rendu à Conroe, Texas, afin de rencontrer et interviewer un condamné à mort, Michael Perry, celui-ci ayant été accusé de triple homicide en 2001. Herzog interviewe aussi son complice, Jason Burkett, certains membres de la famille des victimes, ainsi que d’autres personnes ayant un rapport plus ou moins lointain avec l’affaire (aumônier de la prison, ancien gardien, un mécanicien ayant connu les prisonniers…). Les entretiens obéissent à un dispositif assez simple. Herzog questionne lui-même les intervenants ; il n’apparait pas à l’image mais sa présence est néanmoins assez affirmée dans le ton et le choix des questions. Ce qui surprend dans sa pratique, c’est par exemple lors de sa rencontre avec Michael Perry l’affichage d’une certaine dureté et de sa conviction personnelle (« je ne suis pas là parce que je vous aime, mais je vous respecte en tant qu’humain et je ne pense pas qu’on devrait ôter la vie à un homme »). C’est aussi une certaine tendance à accepter voire rechercher de légères déviations par rapport à son sujet principal, par exemple lorsqu’il parle au mécanicien du tatouage qu’il a sur le bras, ou qu’il le félicite d’avoir vaincu son analphabétisme sur le tard. Mais il lui arrive également d’être un interviewer dirigiste.

Ainsi, quand il demande aux familles des victimes de montrer les photos des victimes, fini la disponibilité, et l’on se demande si l’idée qu’il se fait de son film ne dépasse pas l’affection qu’il a pour ceux à qui il fait cette demande. La monstration des photos de l’être aimé et perdu est un geste douloureux, propice à amener les larmes. Dans ces conditions, on peut également douter du bien-fondé des moments où les interviewés, une fois la discussion finie, restent silencieux face à la caméra. On pourrait y voir la tentative de mettre des visages, des présences, sur des chiffres et des situations de faits divers comme on en lit dans les journaux ou comme on en entrevoit à la télé, entre deux sujets d’information. Mettre un peu de matière. Mais cette matière finit par être une simple illustration. Herzog dit au cours d’une interview qu’il est important pour lui de donner la parole aux familles des victimes, que c’est un angle peu montré. Peut-être n’a-t-il pas tort – mais cet angle finit ici par épouser le traitement médiatique du faits divers et de la question légale et juridique par l’émotionnel et le particulier. La rupture avec le traitement télévisuel de l’information se fait peut-être autant dans le choix de la personne à qui l’on donne la parole que dans le rapport instauré entre celui qui vient filmer et celui qui parle, dans l’articulation de la parole à une image et à l’ensemble des images du film. Le fait que l’on soit d’accord avec la thèse de Herzog ne doit pas empêcher de dire que son film comporte de nombreuses fautes de goût.

La plus évidente est peut-être le recours à une musique pesante, mais la plus mauvaise surprise est l’insertion par Herzog des vidéos ayant été tournées par la police sur les scènes de crime. Nous voyons ainsi le salon d’une des victimes, des murs mouchetés de sang, puis un cadavre à discerner difficilement au travers d’un branchage touffu, etc. Les corps ne sont pas directement montrés – cela est prohibé – mais la simple insertion de ces images pose question. Nous ne devrions pas avoir besoin d’elles pour admettre la vérité des faits (et par ailleurs ils ne nous renseignent aucunement sur ce qui s’est passé, la culpabilité de l’un ou de l’autre des accusés), et leur valeur cinématographique est nulle (ce sont des documents). On se dit en les voyant que n’importe quel sordide reportage ayant cherché à reconstituer un crime aurait pu filmer des images de la sorte. Et ces images semblent en fait bien avoir la même fonction qu’une reconstitution télévisée, bénéficiant en outre du fait d’être des documents « authentiques » : faire appel au voyeurisme du spectateur, non pas chercher à lui donner des éléments de compréhension et d’articulation des faits, mais l’emmener là où ça s’est passé, lui mettre le nez dedans. On voit bien comment cela s’accorde avec l’emploi de la musique et la monstration des photos de victime : c’est l’émotion et la sensation du spectateur qui sont visées. Face à ces images, il n’y a rien à dire, mais juste à regarder, et elles sont simplement montées avec des plans où Herzog, en compagnie du shérif, retourne sur les lieux du crime au moment du tournage de son film. Double vision, donc : celle du présent du tournage, et celle du présent du crime. Mais la mise en parallèle des deux n’évoque rien d’autre que l’idée du temps qui passe, qu’un crime a été commis dans un endroit qui apparaît maintenant tranquille. On retrouve la question première, mais qui gagne à être reposée encore et encore : que montrer ? On ne peut pas reprocher à Herzog de s’être documenté, et peut-être devait-il aller voir ces vidéos, mais on peut contester l’utilisation qui en est faite.

Dans le sillage d’un auteur important, nous sommes enclins à glaner quelques éléments et à prêter à son film les plus grandes ambitions. On peut lire ici et là que Herzog sonde le Texas profond, rongé par le crime et le manque de culture. On s’appuie par exemple sur le fait que la plupart des interviewés ont effectué un séjour en prison, y ont eu de la famille, ou bien ont subi la perte d’êtres chers suite à des actes de violence. On pourrait également mettre l’accent sur la foi de ces condamnés. J’ignore si Herzog a eu cette ambition, mais dire qu’elle serait atteinte semble relever du fantasme quand le film repose principalement sur la sollicitation émotionnelle de son spectateur et non sur la demande de sens critique qui accompagne presque immanquablement le travail d’analyse d’une société. À vrai dire, si le film passe à peu de frais pour une radiographie du Texas, c’est qu’il renvoie à une image toute faite de l’Amérique profonde et qu’il est incapable d’en proposer une nouvelle. Peut-on se contenter de quelques travellings dans Conroe pour dire que la ville a été sondée ? D’un sheriff disant qu’une maison a l’air tout à fait paisible mais que pourtant un crime y a été commis il y a dix ans pour constituer un symbole de la violence prête à surgir sous le masque de convenance et de tranquillité ? N’est-ce pas faire un peu vite crédit à Herzog, qui n’en montrerait pas plus mais n’en penserait pas moins. Et s’il n’en pensait pas plus ? On peut en tout cas prendre garde à ne pas trop généraliser, et le film ne se donne pas les moyens de passer de la douzaine de personnes qu’il présente à une vision plus globale de la société texane. Ce que montre Herzog n’est pas une métonymie du Texas et de l’Amérique profonde, mais le fruit d’un travail qui a choisi l’angle du particulier. Pas une partie pour le tout, mais une partie pour une partie.

On aimerait que les digressions soient plus nombreuses et poussées, que Herzog laisse son film être envahi par des histoires personnelles ou improvisées, par des visions poétiques. Ou l’on aimerait que son film, au contraire, se concentre davantage sur son sujet, multiplie les angles d’approches et tisse un réseau plus complexe, dessine une perspective culturelle et historique (le crime et le manque de culture, la persistance de la peine de mort, ne sont pas des mythes et des données existant indépendamment d’autres facteurs, économiques, sociaux,…). En l’état, il s’apparente à un traitement télévisuel de faits divers, dont la nécessité repose donc ici sur la conviction personnelle de l’auteur qu’il ne devrait pas y avoir de peine de mort. C’est certainement la présence d’une thèse, énoncée au début et reprise lourdement à la fin (il demande à la fille de deux victimes si une condamnation de Perry à la perpétuité, et non à la mort, l’aurait satisfaite), qui, associée à un manque d’approfondissement, donne au tout un peu trop de désinvolture et de lourdeur et rend difficile toute construction véritable pour le spectateur à la sortie de la séance.

L’émotion ressentie lors du Herzog est peut-être moins trouble et plus gratifiante (la compassion avec les victimes, la mise en valeur de la vie sous toutes ses formes) que celle suscitée par le Haneke. Les procédés du Herzog sont peut-être moins retors, plus grossiers (ce qui par comparaison est à prendre comme un compliment). Après ces deux films, nos idées concernant le couvercle thématique des films, la peine de mort et l’euthanasie, n’ont pas subi de grande reconfiguration. On n’a pas le droit d’ôter la vie à un être humain – on devrait avoir le droit de choisir la mort plutôt que la souffrance. Sur ces questions éthiques là, il n’y a pas grand-chose à dire après avoir vu ces films qui, à ce niveau, ne sont vraiment pas bouleversants. Leurs parti-pris émotionnels nous lèguent face à ces questions un argumentaire plutôt menu, chacun étant renvoyé à ses sentiments et à sa conviction. Conséquence évidente de certains choix. Manque de distance de Haneke – oppression du spectateur et des personnages. Manque de profondeur de Herzog – embryon de traitement cinématographique noyé dans l’émotion. Spectateur socialement désarmé.

Je me suis surpris à penser que, plutôt que deux films de grands cinéastes, j’aurais aimé voir des documentaires sans signature ni prétention, exposant clairement leur sujet et leurs parti-pris. Je repense également à Rossellini disant que, si l’on voit quelqu’un se noyer, il ne suffit pas de le filmer en train de se noyer (c’est-à-dire témoigner), mais qu’il faut se lancer et lui venir en aide. Non pas seulement constater qu’il y a un problème, mais chercher et proposer des solutions : c’est aussi ce qu’on peut attendre du cinéma. [44][44] “Aujourd’hui, on se sent à l’avant-garde du moment qu’on se plaint. Mais se plaindre, ce n’est pas critiquer, qui est déjà une position morale. Du moment que vous avez découvert qu’on peut se noyer si on tombe à l’eau, et que vous plongez tous les jours des gens dans l’eau pour voir cette chose terrible et abominable que ceux qu’on plonge dans l’eau peuvent se noyer, je trouve que c’est absolument ignoble. Mais si, quand je me suis aperçu que les gens qui tombent à l’eau se noient, je commence à apprendre à nager pour pouvoir me flanquer à l’eau et les sauver, c’est alors une autre position.”, Le cinéma révélé, Paris, Flammarion, 2008, p 121 C’est probablement (mais peut-être pas) une réaction excessive de ma part. Il est admis, on le pense en tout cas à Débordements, que le cinéma n’a pas pour vocation d’alimenter les débats de société, n’est pas un moyen d’information sans être du même coup une expérience esthétique. Il faut se méfier des cloisonnements trop forts et des objectifs pédagogiques. Mais il faut se méfier encore davantage, peut-être, d’un cinéma qui n’ouvre pas à son spectateur de nouvelles perspectives sur le monde, d’un art qui n’a de compte à rendre qu’à lui-même et à son milieu. Il faut armer les spectateurs contre les films dont ils sortent désarmés. Nous avons besoin d’auteurs, mais d’auteurs qui ne diminuent pas ceux qu’ils filment et qui savent se mettre non pas à leur place (non pas échanger faussement son point de vue contre celui de l’autre – comme le fait Herzog en simulant l’avancée du condamné vers la salle où doit avoir lieu l’injection), mais à leur niveau [55][55] Structurellement parlant.. La rencontre du cinéma didactique ou pédagogique avec le cinéma comme expérience esthétique se fait autour de l’amour du spectateur, par le souci de lui donner un plus de savoir ou de sensibilité, de lui offrir un monde avec les moyens et la volonté d’y vivre.

Il faut reconnaître pour conclure que la critique la plus accomplie du Amour de Haneke date de 1948. Anna Magnani dans Amore, de Rossellini.

Scénario : Michael Haneke / Image : Darius Khondji / Montage : Nadine Muse, Monika Willi

Durée : 2h07

Into the abyss, un film de Werner Herzog, avec Michael Perry, Jason Burkett, Charles Richardson, Lisa Stolter-Baloun

Image : Peter Zeitlinger / Montage : Joe Bini / Musique : Mark De Gli Antoni

Durée : 1h46

Sortis le 24 octobre 2012