Amours matérielles

Sur Materialists (Celine Song) et la série Made in France

Internet au mois d’août a été le théâtre d’une trend dont TikTok a le secret : le hashtag « recession indicators » qui a vu fleurir des dizaines de vidéos repérant dans la longueur des jupes, la mode des Labubu ou le recul des jouets à pile, les signes d’une crise économique planant sur les pays de l’OCDE. The Economist s’est même fendu d’un article sur ces étranges indicateurs brandis par des expert·es improvisé·es, bien éloignés des signes habituels lus dans les courbes macro-économiques.

Si d’infimes détails de la vie quotidienne peuvent se voir érigés en symptômes d’une crise structurelle du capitalisme, il est tentant de mettre en relation un récent tournant de la comédie romantique à la newyorkaise avec ces inquiétudes conjoncturistes – voire même, avec la victoire du socialiste Zohran Mamdani aux primaires démocrates dans la course à la mairie de New York.

Cet été, alors que #recessionindcators grimpait sur TikTok, le tournage de la suite du Diable s’habille en Prada démarrait à New York. La production distillait soigneusement les photos volées sur les réseaux sociaux – Anne Hataway un café à la main, Meryl Streep pressant le pas sur la 42e rue avant de s’engouffrer dans un building – pour que les fans du film se chargent gracieusement de la promotion numérique de l’inattendu sequel.

Le fameux film de 2006 retraçait l’ascension d’une jeune journaliste devenue, presque par accident, assistante de la terrible Miranda Priestly – papesse de la mode inspirée de la célèbre directrice artistique de Vogue US, Anna Wintour. À plus d’un titre, Le Diable s’habille en Prada est emblématique d’un genre qu’il partage avec la série Sex and The City — dont un éphémère revival, lancé en 2021 s’est essayé à reconquérir le cœur de ses fans devenues plus âgées avant son annulation en 2025. Ces fictions d’avant la crise économique montrent un Manhattan où se pressent des ambitieuses en talons hauts, traversant des passages piétons d’un pas leste, filmées en faible profondeur de champ, la foule floue autour d’elles, nettes, sûres que la Grosse Pomme et l’avenir leur appartiennent. Et au milieu de tout ça, les hommes, bien sûr, tous businessmen lointain cousins de Richard Gere dans Pretty Woman, que ces femmes modernes dénichent dans les clubs branchés.

Deux histoires récentes dressent le bilan du monde dont est issu ce morceau de mythologie des années 2000 : Materialists de Celine Song, sorti cet été, et la série Made in France de Killian Arthur, Nicolas Jones-Gorlin et Marie Roussin, disponible depuis le début de l’année sur la plateforme de France Télévisions. L’un est un film étatsunien, l’autre une sitcom française, tous deux empruntent abondamment au panthéon de figures et d’intrigues dont s’est peuplé Manhattan depuis Sex and The City et dont l’héritage était principalement assumé par la série Girls de Lena Dunham (2012-2017). Au mitan des années 2020, Materialists et Made in France entreprennent à leur tour et de façon renouvelée de lever le tabou suprême qui auréole souvent la comédie romantique : les conditions matérielles des relations amoureuses.

« I’m a material girl, in a material world. »

Le titre du film de Celine Song peut s’entendre dans les deux sens du mot « matérialiste », attachement aux biens matériels et aux signes extérieurs de richesse ou analyse d’une société en fonction de ses rapport de production. L’intrigue débute, après un prolégomène surprenant, dans l’appartement de Lucy Mason (Dakota Johnson), s’apprêtant à entamer sa journée de working girl, ajustant sa tenue sophistiquée et sa frange dans une citation quasi-directe de la séquence d’ouverture du Diable. Quelques pas sur l’asphalte suffisent à révéler la nature de sa profession : matchmaker, conseillère matrimoniale, chargée de faire se rencontrer les personnes en mesure de s’offrir ses services. Un passant en costume bien coupé, à l’œil lubrique, se métamorphose en client potentiel auquel elle offre sa carte avant de reprendre sa route vers les bureaux girls only de son entreprise.

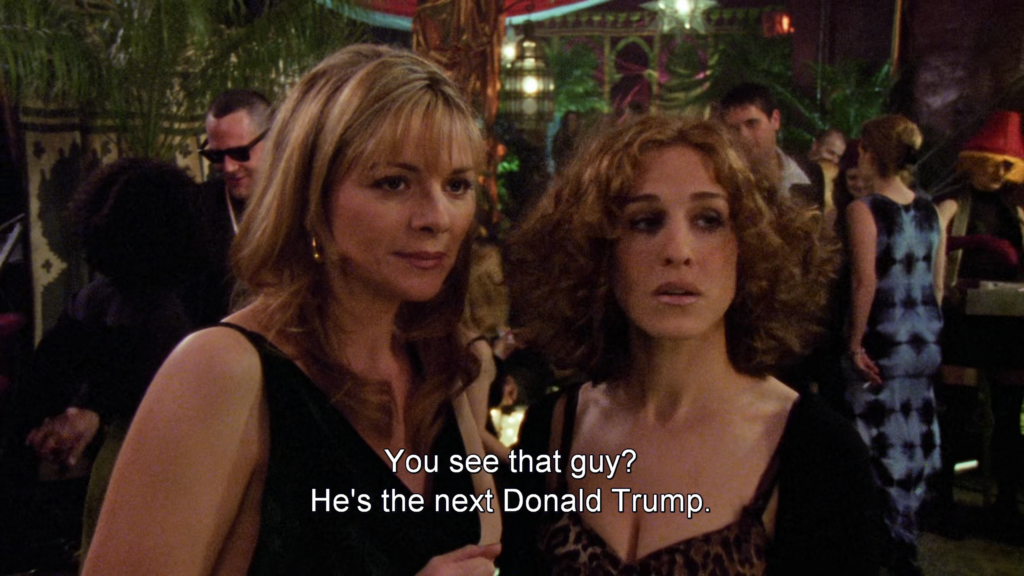

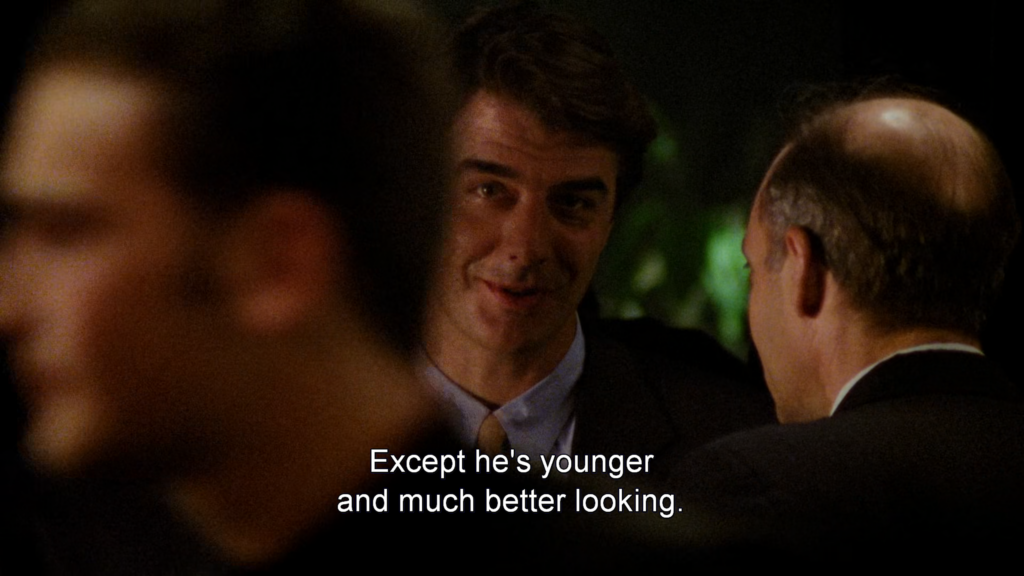

Au fil de cette journée de travail se déploie une stricte comptabilité de l’amour compilée dans le petit carnet rouge de Lucy : âge, profession, salaire, masse capillaire et surtout, taille. Les clients et les clientes sont les assets d’un portefeuille d’actions garni de médecins, traders, avocats et autres cadres du monde de la finance. À ce titre, Materialists brouille les frontières genrées des genres cinématographiques auxquels les rues de Manhattan nous avaient accoutumé·es. Aux personnages masculins, Wall Street et les discussions musclées filmées tout en marchant, façon Aaron Sorkin, tandis que les personnages féminins hantent davantage les rédactions de journaux de mode ou les galeries d’arts avant de se retrouver autour d’un cocktail ou d’un brunch, pour de longues conversations sur l’amour. Ces deux mondes se rencontrent parfois, notamment du temps où Donald Trump jouait son propre rôle dans les premières saisons de Sex and the City, offrant un verre à Samantha, séduite, dans un bar aux fauteuils clubs capitonnés. « Mr. Big », l’inénarrable amour impossible de Carrie, est d’ailleurs jaugé à l’aune de cette allégorie du golden boy des années 1990 : « Il ressemble à Donald Trump, en plus jeune et bien plus charmant » lâchait Samantha lors de leur première rencontre.

Dans Materialists, cette chasse aux millionnaires est sous-traitée à l’entreprise Adore dans laquelle les hommes les plus prometteurs sont surnommés « licornes », à la manière de ces start-ups particulièrement cotées en bourse. Pour accroître leur valorisation, les personnages n’hésitent pas investir – ce vocabulaire de salle de marché est omniprésent dans le film – et à avoir recours à une série d’opérations de chirurgie esthétiques. « C’est une question de valeur, alors » conclut Lucy, venue rassurer une jeune presque-mariée en proie au doute, avouant ne vouloir convoler avec sa licorne que pour susciter la jalousie de sa sœur.

Au fil du film, le cynisme dont la franchise étonne cède malheureusement la place à la moralité bien ordonnée d’une comédie de remariage avec un ex fauché, mais aimant, à l’épaisse chemise à carreaux et à la mâchoire carrée all American (et pour cause, l’honnête blondinet est interprété par Captain America lui-même).

À l’arrière des berlines

Made in France est une variation sur le thème du Diable s’habille en Prada ou de la série Ugly Betty (2006-2010) : une femme que tout signale comme étrangère au monde du luxe, se voit embaucher par une papesse de la mode, crainte et respectée de tous·tes. Au fil du récit, le marbre se fendille et laisse entrevoir les faiblesses de la femme de pouvoir, tandis que la jeune Cendrillon révèle un sens du style insoupçonné. Une fois chaussée de bottes Chanel, l’ingénue autrefois réfractaire à la superficialité des défilés arpente son nouveau milieu avec intelligence et sophistication, son léger décalage régénérant l’air raréfié d’un monde hors sol.

Le pas de côté opéré par Made in France est plus grand encore. Le personnage que la série catapulte dans l’univers de la mode n’est plus une jeune diplômée un brin intello, mais une mère de famille : Rita, la cinquantaine, secrétaire non-déclarée de son garagiste de mari. Le télescopage des classes sociales a lieu alors que Rita, apprenant la tromperie de son époux, entend rencontrer sa rivale : la jeune et belle Olympe, cadre dans une maison de haute couture, propulsée dans la vie modeste du couple par une Porsche en rade. La machine marivaudienne est bien huilée : lors d’un entretien d’embauche en forme de quiproquo, l’ironie mordante de Rita fait naître l’intérêt d’une Olympe désabusée par les récits stéréotypés des ambitieuses qui défilent dans son bureau. L’épouse décroche le poste d’assistante de la maîtresse, et la prolétaire est engagée au sein d’une grande maison de mode.

La question du travail parcoure cette affaire : « Qu’est-ce que tu pourrais bien avoir comme boulot ? T’as jamais travaillé ! » lance le garagiste à la femme dont il a profité du travail gratuit des années durant, avant de se reprendre, se souvenant in extremis être venu réclamer une aide administrative à son épouse. Sans surprise, les premiers gags reposent largement sur des mécanismes de violence symbolique, tandis que la franchise de la brave Rita tire la froide Olympe de plus d’un mauvais pas. Le duo constitué, la division du travail semble aller de soi entre haute diplomatie et instinct maternel – qualité perpétuellement rappelée de Rita.

Pourtant, le quatrième épisode, scénarisé par David Fortems, arrime le triangle amoureux à un très mondain problème de mécanique en rase campagne, arrachant la Parisienne à son terrain de prédilection. Dans cet épisode, le village rural, espace cher à l’auteur du roman Louis veut partir, devient le lieu d’un renversement des rapports de pouvoir. La Porsche de la patronne, site premier de la rencontre adultère, est inutilisable, échouée sur le bas-côté, faute de pièce adéquate pour la faire redémarrer. Cette immobilisation forcée des péripéties parisiennes du trio ouvre un espace autre au sein duquel Rita se voit enfin offrir la possibilité de mettre en scène un supplice raffiné pour sa supérieure et son époux. Le coquet hôtel aux chambres tapissées de toiles de Jouy et aux cloisons à l’impudique finesse se transforme en théâtre d’un cruel marivaudage. On ne sait plus vraiment de qui se venge Rita : de son mari, de sa maîtresse, de son ancien patron, de sa nouvelle patronne ?

*

Alors, ces amours mercantiles sont-ils les signes avant-coureurs d’une crise ? Ou la crise est-elle si profonde qu’il est désormais inenvisageable pour les comédies romantiques de taire ce que tout le monde a toujours eu à l’esprit en voyant certains personnages nonchalamment courir les rues de New York ? Toujours est-il que les derniers vestiges des années 1980 triomphantes ont achevé d’être engloutis. Désormais, la rédemption d’une pretty woman entre les mains d’un businessman sonne comme une fanfiction de mauvais goût, et les inexplicables trains de vie des journalistes lifestyle font l’objet de memes moqueurs, entérinés par l’effondrement des ventes des magazines papier. Bref, la comédie romantique des années 2020, comme #recessionindicators, fait tout simplement fond sur ce même humour de millenial fauché et de zoomer blasé, entre deux trends.