Amrita David

Le montage de « Nous » d'Alice Diop

Depuis leur rencontre dans les couloirs de la Femis en 2005, Alice Diop et Amrita David ne se sont plus quittées : des sept documentaires réalisés jusqu’à présent par Alice Diop, tous ont été montés par Amrita David, qui sera en outre tout à la fois monteuse et co-scénariste d’un film de fiction en préparation, Saint-Omer. Alors que cette collaboration de longue date entre la cinéaste et la monteuse a vu naître une complicité profonde et des automatismes de travail, il semblait particulièrement intéressant de rencontrer Amrita David autour de Nous. Parce qu’Alice Diop nous avait confié que le film s’était aussi écrit au montage et que certaines décisions devaient beaucoup au dialogue entre elles. Mais avant tout parce que Nous, plus qu’aucune autre oeuvre de la cinéaste, peut être considéré comme un film de montage ; non pas au sens où il s’inscrirait dans un quelconque héritage formaliste, mais au sens où il s’agit d’un film composite, construit à travers la réunion de lieux et de personnages très différents.

Amrita David raconte donc ici comment s’est organisé le travail et comment le récit s’est élaboré sur la table de montage, par le déplacement d’une séquence, l’ajout de rushes qui fait advenir un niveau de narration supplémentaire, etc. En évoquant des discussions pouvant aussi bien porter sur le sens global du film que sur des opérations précises, elle esquisse aussi une position qui consiste à épouser la visée de la cinéaste tout en conservant sa liberté. Echanger avec elle confirme par ailleurs le pari ou l’espoir qui se laisse deviner à travers Nous : que le film, en provoquant la rencontre de réalités sociales diverses, par exemple d’un immigré sénégalais et d’un guetteur de chasse à courre, permette de penser la communauté à nouveaux frais là où dominent trop souvent les discours rebattus. Autant dire que Nous fait appel à un scrupule élementaire (et pourtant loin d’être toujours acquis) de spectateur : commencer par regarder et éprouver les images avant d’en parler, et prêter l’oreille aux questions ouvertes dans les espaces qui séparent les séquences avant de les reboucher par des réponses toutes faites.

Débordements : La structure de Nous diffère de celles des films précédents d’Alice Diop, est-ce que vous avez abordé ce film d’une manière particulière ? Et est-ce qu’il y a un écart important entre le projet que vous a présenté Alice Diop et le résultat final ?

Amrita David : Le résultat est à la fois différent et pas très différent : certaines choses, l’ordre des éléments, ont pu changer en montant, mais l’idée de faire une traversée en restant un certain temps avec différents personnages est restée identique. On a toujours beaucoup parlé de littérature avec Alice, et dès le début elle parlait beaucoup de nouvelles, de Carver et Joyce par exemple. Et cette fois-ci j’ai peut-être abordé différemment le montage car j’ai commencé par monter ces « nouvelles » plutôt que de chercher immédiatement une structure globale.

D : Le tournage a eu lieu en plusieurs étapes. Est-ce que vous avez découvert tous les rushes en une seule fois ou est-ce que vous receviez les rushes correspondant aux séquences les uns après les autres ?

AD : On a fait une première séance de dérushage vers le milieu du tournage, pour recadrer un peu son regard, qu’elle puisse mieux voir quelle manière de tourner lui convenait. Il devait y avoir une vingtaine d’heures à ce moment-là. Et après on a tout revu en même temps, ensemble. Alice aime revoir toutes les images, on discute alors beaucoup et ça nous permet de partir sur le même chemin.

D : Vous discutez de choses concrètes, de ce qu’il y a dans telle ou telle image, des enchaînements possibles, ou est-ce que vous discutez aussi du projet d’ensemble, par exemple de la question du « nous » ?

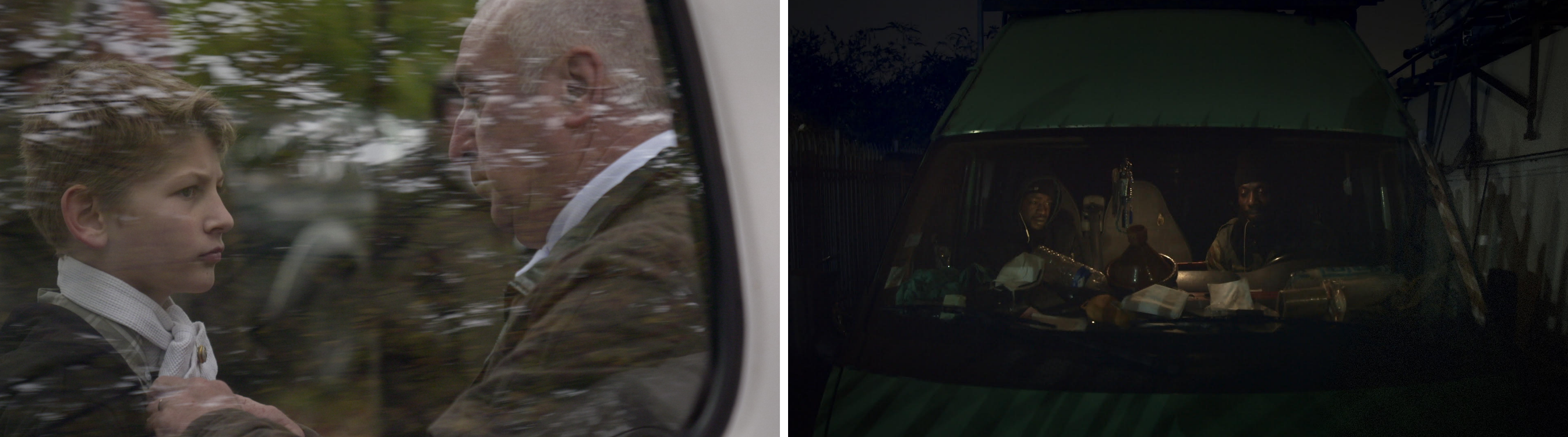

AD : On discute à la fois de choses concrètes et abstraites, et cela dès le moment où l’idée germe dans la tête d’Alice. Je connaissais l’intention derrière le film dès le départ, et devant les rushes on ne discutait d’abord pas tellement de l’ordre ou des enchaînements mais plutôt de comment aborder les personnages. Un des axes était qu’il ne fallait pas juste montrer les lieux et les gens mais vraiment essayer de faire ressentir ce que voulait dire être Ismaël, dormir dans ce camion quand il fait froid, définir son territoire extérieur et intérieur. Et à partir de ces échanges un peu généraux on commence à définir la séquence, avec des discussions plus concrètes sur les plans, les transitions, le sens de telle ou telle parole… Et chaque fois, pour ce film-là, c’était comme réfléchir à un court-métrage.

D : Est-ce que certaines séquences ont été abandonnées au cours du montage ? Comment vous en êtes venues au chemin du film ?

AD : Il n’y a pas beaucoup de séquences entières qui ont été laissées de côté. Il y a eu, quand même, une séquence dans les jardins ouvriers d’Aubervilliers qui ne tombait pas bien en place au niveau de la narration ou du discours. Ce sont parfois des décisions extrêmement pragmatique, pour aller plus vite par exemple… Et on a beau aimer certains moments, il faut les sacrifier s’ils ne s’intègrent pas dans une logique globale. Petit à petit, on va à l’essentiel pour que la narration surgisse. Le premier montage de la séquence de la Basilique Saint-Denis faisait près de 45 minutes je crois… Mais en général tout était ciblé, les plans étaient assez composés. Ce n’était pas comme avec La Permanence où il fallait vraiment s’adapter au lieu.

Pour la structure, on s’est rendues compte que le film prenait une dimension symbolique et que l’important, plus que de montrer ce qu’est concrètement Saint-Denis, la Basilique ou la famille d’Alice, c’était ce niveau symbolique. Dès qu’on se plaçait à ce niveau des éléments « tombaient », ne résonnaient plus assez fortement avec le reste. C’est sans doute quand on a commencé à travailler avec les rushes personnels d’Alice, à intégrer l’histoire de sa mère et de son père, que le film a vraiment changé de nature.

Au début Alice ne faisait qu’évoquer ces images, elle ne les avait pas regardées. Puis à un moment donné on les a vues et on a construit quelque chose autour de l’image inexistante de la mère. Et au fur et à mesure, en allant aussi vers Pierre Bergounioux, l’histoire des traces visibles et invisibles s’est affirmée. À ce moment-là l’idée du trajet égrenant les gares une à une n’avait plus vraiment de sens, cela freinait plutôt la narration.

D : L’inclusion de la trame autobiographique permettait d’apporter du lien entre les séquences ?

AD : Oui, et cela faisait exister, dans la rencontre avec les autres séquences, un autre niveau de narration. C’est ce que j’aimais dans les séquences familiales : les thématiques que le film brassait existaient plus clairement en s’attachant à une famille.

D : Quand ces archives se sont ajoutées vous aviez déjà monté des séquences, vous avez mené une réflexion pratique sur le moment où elles allaient intervenir ? Par exemple la première intervention de la voix d’Alice Diop, lorsqu’elle évoque sa mère, a lieu sur l’image d’une femme assise dans le RER : ces images préexistaient à l’écriture de la voix off ?

AD : Oui, la question s’est beaucoup posée. Et ça aurait été plus évident de mettre ces rushes au début du film. Mais on avait envie qu’Ismaël vienne d’abord et existe pleinement pour lui-même, sans qu’on l’associe à la mère d’Alice, à quelqu’un qu’on ne voit pas. Ensuite, les décisions se prennent à partir des rushes : quand je vois ce très beau plan sur cette dame dans le RER, à 5 heures du matin, j’ai l’impression que c’est une image à même de porter une évocation. Il y a certaines images que j’imprime dans ma mémoire plus que d’autres car je sens une possibilité, une association. J’essaie alors de noter et je fais des propositions à Alice. Il y avait un montage où on voyait cette dame arriver, et puis d’autres gens allaient travailler dans la zone aéroportuaire de Roissy. Tout ça existait, mais en essayant d’intensifier le récit on est allées droit au but, et finalement la voix commence ici. Ce sont des recherches qui ont une part intuitive…

D : L’évocation de la mère intervient sur l’image de cette femme provoque une sorte de saut temporel entre le présent et le passé, parfois le rapport est différent. Lorsque la voix évoque une discussion avec le père à propos du choix du lieu de sépulture, c’est sur un espace de friche, le rapport est plus indéterminé…

AD : Le film se fait aussi à partir de zones périphériques, d’endroits délaissés, au moins du regard, et j’avais l’impression que ce plan pouvait porter cette évocation. Et il s’agissait aussi de ne pas être systématique, de ne pas toujours associer un visage, une voix, etc., mais d’inventer des nouvelles manières de faire passer une émotion.

D : Ne pas mettre un plan de cimetière quand on parle de la mort ! Est-ce qu’il y avait d’autres fils rouges en dehors de l’histoire personnelle d’Alice Diop ? Est-ce que vous aviez noté des motifs, des liens thématiques ?

AD : Au moment du dérushage, j’essaie de rentrer dans un état purement intuitif, pour laisser les images envahir mon esprit. Et puis je note beaucoup, librement : les choses que j’aime, celles qui m’en rappellent d’autres, etc. Ensuite quand je cherche des solutions je me rappelle et je travaille avec cette matière. La séquence du cerf est un bon exemple de la part intuitive du travail. Je cherchais une image emblématique, qui puisse participer à faire exister cet autre niveau de narration, avec le réel et pas au-dessus. Et un jour j’ai l’impression que c’est cette image-là, le guetteur avec le cerf, invisible, qui apparaît mais qui demande un certain temps pour être vu.

D : Ce changement est survenu tardivement ? Il y avait déjà un premier montage autour de la séquence de la chasse ?

AD : Oui, et il arrivait à l’automne, après la séquence du feu d’artifices et avant la visite à Pierre Bergounioux. Mais ça n’était pas très intéressant à cet endroit et j’allais couper cette séquence alors que je sentais qu’elle avait de l’importance au niveau du regard et du temps. J’avais l’impression qu’elle apportait quelque chose par rapport au geste documentaire, à l’attention qu’Alice voulait porter aux gens rencontrés. Et cela pouvait faire lointainement écho au thème des images qui n’existent pas.

Et donc un jour elle est arrivée au début : c’est ce genre de choses que permet la complicité avec Alice. Même si je n’arrive pas à expliquer complètement pourquoi je la vois tout au début du film, elle est prête à essayer ! Quand je travaille avec quelqu’un de nouveau il y a tout un processus à recommencer, et je peux éventuellement prendre les mêmes libertés, mais un peu plus tard…

D : Ce déplacement est l’exemple le plus flagrant de la manière dont le film rompt avec la logique géographique, puisqu’on commence au sud avant d’être partis du nord. Alice Diop a aussi confié la volonté de se séparer d’une optique sociologique au sens où les personnages auraient vocation à représenter certaines catégories sociales, est-ce que c’était clair dès le départ ?

AD : Oui, et dès qu’il a été question de faire de la mère et de la sœur d’Alice des personnages, il était clair que tous les personnages devaient être traités de la même manière, à un niveau intime. Même les gens en train de pleurer Louis XVI à la Basilique. Il ne fallait pas être au-dessus de qui que soit. Quand je monte le visage de cette femme qui pleure pour le roi, ce n’est pas pour me moquer. Et une des premières préoccupations était de faire un film qui s’intéresse aux visages des gens et à ce qu’ils avaient à raconter de leurs vies. Le récit le plus intime avait plus d’importance que la catégorie sociale. C’est aussi pour ça que la trame du RER a eu tendance à tomber, et que ça se distingue du livre de Maspero, tout en restant attaché à son esprit.

D : Le film tisse des liens entre les personnages, par exemple entre Ismaël, le père d’Alice et une patiente de N’deye autour de la question de l’immigration. Il opère aussi des passages entre les petites histoires et la grande Histoire. Est-ce que cela se faisait spontanément ou est-ce que vous notiez ces rapports ?

AD : Je suis consciente de ces liens, c’est sûr. Je ne vais pas forcément écrire tout de suite, je le vois dans les rushes mais je deviens plus consciente au moment de monter et de structurer le film. Et je cherche ces résonances, c’est ce qui m’intéresse dans ce montage : c’est à travers ça qu’on arrive dans un même espace, un même territoire, par la communauté des expériences et pas parce que le RER passe par là. Quand la patiente parle de son arrivée de Bretagne, de son envie de se suicider, j’ai envie que le spectateur pense à M. Diop, et que quand on pense à M. Diop on pense à Ismaël. Mais quand on voit Marcel le guetteur je veux aussi qu’on pense à M. Diop…

D : La volonté que l’on pense à M. Diop en voyant Marcel peut paraître a priori étonnante.

AD : Mais on devrait pouvoir se poser la question de ce « nous » en mettant dans le même film un Marcel et un M. Diop. Même entre la dame venue de Bretagne et Ismaël il y a un écart. Mais le questionnement vient du fait que ces mini-univers sont mis sur un même trajet. Qu’est-ce que Marcel a à faire avec M. Diop ? J’aimerais que le spectateur ait cette question à l’esprit, qu’il refasse à la fin la traversée en remontant le cours du film.

D : La distinction vis-à-vis de la sociologie passe aussi par là. Si on commence à décrire sur le papier l’immigré d’Aulnay et le guetteur de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, on voit tout de suite la différence. Alors que sur l’écran ça peut circuler davantage, on peut s’identifier et à l’un et à l’autre.

AD : Il y a eu des tentatives de marquer davantage la différence nord-sud. Et cette différence existe dans le film, mais sans qu’on la souligne au Stabilo.

D : Il y a bien des frictions dans le film, et des retournements. Dans la scène de chasse à courre, à la fin, vous avez fait le choix de mettre un plan d’un sanglier mort. Et cela change l’idée que l’on pouvait avoir en découvrant la scène du cert au début, sans avoir le contexte.

AD : Mais Marcel et son petit-fils admirent bien le cerf à ce moment. Et eux ne chassent pas, il viennent guetter pour les autres. Cependant le but final est bien de le mener au chasseur. On a discuté de ce plan du sanglier, et je pense que c’est important de voir : la chasse n’est pas que courir derrière les chiens, c’est aussi tuer. Et cela peut dire quelque chose d’une forme de violence qui persiste aussi plus largement dans ces moments de chasse qui mettent aussi en jeu une division : car il y a ceux qui sont par terre et ceux qui sont à cheval. Et la friction existe aussi quand on monte Louis XVI après Mme Diop. Normalement ça doit créer quelque chose…

D : Les plans de paysage et de rails m’ont marqué. En les voyant on se dit que ce ne sont pas juste des plans de coupe. Je me demandais s’il n’y avait pas quelque chose qui avait changé à ce niveau-là entre les premiers films d’Alice Diop et les films plus récents, depuis La Mort de Danton ou Vers la tendresse. On s’attarde peut-être plus sur les espaces, les visages : il y a les plans de rails, mais on peut aussi penser à un plan de rue avec un poteau électrique qui clignote, au début. Est-ce que vous discutez de cette durée des plans avec Alice Diop ?

AD : Oui, on discute d’à peu près chaque coupe. Mais des plans, dans la manière même dont ils ont été tournés, m’indiquent qu’elle cherche la durée. Ce plan du poteau m’a fasciné aussi, et il est très très long dans les rushes. Quand je le vois je me dis que ça raconte quelque chose à Alice, et j’essaie de comprendre. Il s’agit aussi de camper le monde des personnages. Et, plutôt que d’être dans une forme très orientée par la réalisation et le montage, ces plans laissent aussi le temps au spectateur de se poser des questions, de s’imaginer ce territoire, les histoires qui peuvent s’y croiser ou pas.

D : Il y a finalement une sorte de répartition dans le film entre les visages et le paysage : on va vers les personnages mais on transite par un milieu.

AD : Oui, et c’est important de porter la même attention aux deux pour raconter ce « nous ». Quand on reste sur un visage on peut aussi commencer à raconter une histoire.

D : C’est un peu rhétorique par rapport à tout ce qui précède, mais comment concevez-vous votre fonction vis-à-vis de la réalisatrice ? Plutôt technique ou créative ?

AD : En montage il n’y a pas énormément de technique. Dès qu’un montage devient trop technique, ça m’ennuie. C’est plutôt une question d’écriture, de mise en place d’une narration. Que ce soit à l’intérieur des séquences ou dans l’ordre des séquences, Alice me laisse beaucoup de place. Formellement, Alice avait très clairement imaginé son film et elle l’a tourné en fonction de cette idée, comme une série de nouvelles. Mais parfois il faut aussi savoir se défaire de ses idées pour voir ce que racontent les rushes. Et ma méthode pour monter c’est aussi d’oublier le dossier, ce qu’Alice a écrit.

D : Le montage a été achevé avant le premier confinement ?

AD : Non, après. On a commencé dans une salle de montage, et pendant le confinement le banc de montage a été déplacé chez moi. On a continué à distance : je faisais des tentatives, j’envoyais des exports, Alice regardait et on se parlait au téléphone. Mais c’est important d’être dans un même espace. Je pense que ça a pu fonctionner car à ce moment-là la structure était presque en place. Et j’ai tenu à ce qu’on finisse ensemble en salle de montage une semaine après le confinement. Qu’on ait le même objet devant les yeux.

Lire l’entretien avec Alice Diop.

> Première partie ici.

> Seconde partie ici.

Les images sont issues de Nous.

Nous, un film d'Alice Diop avec Ismael Soumaïla Sissoko, N’deye Sighane Diop, Pierre Bergounioux, Marcel Balnoas

Image : Sarah Blum, Sylvain Verdet, Clément Alline / Montage : Amrita David / Son : Mathieu Farnarier, Nathalie Vidal