Carnets de printemps (2024)

Borgo / L'Homme aux mille visages / Jusqu'au bout du monde / C'est pas moi

Borgo, un film de Stéphane Demoustier, sortie le 17 avril 2024. Île et Elle. « Une bande de Corses qui en veut à une autre bande de Corses ». Cette maxime du commissaire interprété par Michel Fau (tout en sobriété, évitant soigneusement de faire dévier la fiction policière vers le fantasque) résume parfaitement la banalité du double homicide qui ouvre Borgo. En plein jour, sur le parvis d’un aéroport, un homme simplement casquetté en abat deux autres, de sang-froid et dans le dos, avant de s’enfuir sans presser le pas au milieu d’une foule immobile. Aucune surenchère meurtrière, aucune course-poursuite, seulement deux cadavres recouverts par la suite d’un drap blanc, sur lequel se répand lentement une infime tache de sang. Derrière cette banalité, ce cliché de quotidienneté insulaire, il y a ce point rouge, anodin mais persistant, qui s’inscrit sur la typographie immaculée du titre. Sous le meurtre, donc, un cas de conscience loin d’être aussi lisible que l’action venant de se dérouler, celui de Melissa (Hafsia Herzi, au jeu flegmatique et sanguin toujours aussi hypnotisant), nouvelle surveillante d’un centre pénitentiaire de l’île, progressivement transformée en taupe du grand banditisme. L’énigme de Borgo prend la forme d’un montage alterné : d’un côté l’étude des caméras de surveillance au moment du meurtre, de l’autre l’arrivée de Melissa en Corse (avec ses deux enfants et son mari), ses journées comme matonne au sein de l’unité deux de la prison de Borgo ; système d’allers et venues qui fait désenfler un récit policier plus convenu. Là est la qualité d’écriture de Stéphane Demoustier, se situer à plusieurs carrefours (étude du fonctionnement carcéral, tranche de vie sociologique, film de mafieux) pour observer ses protagonistes sans effets de manche, avec acuité et patience. La présence de Melissa sur les images de vidéosurveillance ne fonctionne pas comme un effet de surprise : elle a toujours été là, en arrière-plan d’une fiction à laquelle elle finit par se résoudre.

La place, la légitimité cherchée plus ou moins consciemment par Melissa avec ce nouveau départ dans la vie (elle vient du continent) est impossible à trouver. Dans cette unité en régime ouvert, où sont rassemblés spécifiquement les Corses, Melissa, à peine arrivée sur les lieux, passe de surveillante à surveillée. Dès son premier jour, elle croise Saveriu (Louis Memmi), détenu connu lors d’un transfert, et contracte auprès de lui une dette involontaire et indélébile, piégée par des faveurs qu’elle n’avait pas demandées. La hiérarchie est d’emblée posée, immuable, et pourtant Melissa va se glisser dans cette illusion, s’imaginer que, grâce à sa place privilégiée dans cet état dans l’état qu’est l’unité deux, elle n’est pas véritablement contrainte. Jouant la surveillante conciliante, honnête trafiquante (vente de cigarettes aux détenus sans se faire de marge), elle s’empare aussi des figures mafieuses, comme lorsqu’elle fait démonstration de sa dextérité au tir lors d’une séance au bord de mer avec Severiu.

Si cette trajectoire intrigue, c’est qu’elle ne se lit pas comme une relation d’emprise ni ne se fourvoie dans un pathos facile (quelle décision juste pour protéger ma famille). Melissa et Severiu se reconnaissent, jouent même à se décrire comme des frères et sœurs lors d’une soirée. Toute leur ambivalence tient à cette vaine auto-persuasion quant à la stabilité de leur situation – Severiu n’est qu’un rouage qui profite de Melissa pour se faire remarquer auprès des pontes. Ce faux reflet donne de l’épaisseur à cette histoire de corruption, car les faux frères ne sont au fond que deux adolescents qui se prennent pour des caïds (Melissa est pourtant mère de famille), avec la conscience souterraine de n’être que des pions – en particulier pour Melissa, qui, à l’arrière d’une voiture, ne discute pas l’ordre qu’on lui donne. Toute l’émotion du destin tragique de Melissa tient au fait de voir sali son seul élan du cœur. Lorsqu’elle fait la bise, à l’aéroport, à l’un de ses détenus, alors qu’elle l’avait refusée à Saveriu au prétexte qu’il était un ancien prisonnier, c’est pour le désigner comme cible et le faire abattre. Voilà ce que renfermait ces images à l’esthétique pauvre des caméras de surveillance : une femme qui se laisse aller à ses émotions, et même ce mouvement-là ne lui appartient pas.

Hugo Kramer

L’Homme aux mille visages, un film de Sonia Kronlund, sortie le 17 avril 2024. Il court, il court. Alexandre, Ricardo, Daniel ; voilà les quelques identités de cet homme aux mille visages, mythomane sujet de l’enquête de Sonia Kronlund. Au cours de celle-ci, la journaliste des Pieds sur terre recueille les témoignages des femmes avec lesquelles il entretenait des relations simultanées, soutirant parfois de l’argent aux unes et aux autres, généralement redistribué entre les foyers. Sonia Kronlund, une fois ces entretiens réalisés (la plupart des femmes témoignant sont en fait des comédiennes, ce qui préserve le visage des victimes mais confère à l’ensemble un vernis fictionnel provoquant une forme de distance), se rend compte du cul-de-sac de son idée initiale : y a-t-il un certain type de femme – et Kronlund s’inclut – qui se laisse avoir par ce genre d’homme ? Non, évidemment. Et si on est parfois surpris par l’absence de limites que semble avoir l’usurpateur – jusqu’à avoir un enfant avec l’une de ses compagnes –, on ne décolle plus de son siège face à de tels agissements. Pensons simplement à l’affaire Jean-Claude Romand, et à sa restitution par Emmanuel Carrère dans L’Adversaire, pour nous rappeler que le mensonge peut prendre la forme d’une fuite disproportionnée et dangereuse, comme si l’on ne pouvait jamais espérer être hors d’atteinte (pour citer un autre titre de Carrère).

Mais L’Homme aux mille visages se distingue lorsqu’il met les pieds dans le plat, nous projette dans ce qu’il convient d’appeler une traque déguisée et potentiellement illégale. On sent et on voit, comme dans Une famille de Christine Angot, que les questions judiciaires ont soigneusement été prises en compte avant de pouvoir sortir le film, afin d’aller jusqu’au bout de la démarche du tournage : filmer quelqu’un à son insu. Une fois le mythomane retrouvé en Pologne, à l’aide d’un détective privé, Sonia Kronlund lui confectionne ce dont il rêve, ce qui l’excite : une nouvelle fiction où se donner en représentation, par le biais d’un reportage sur les étrangers vivant à Varsovie où celui-ci partage son amour de la course à pied. La stupéfaction que provoque le making-off de ces fausses séquences vient de la banalité de l’imaginaire de Ricardo, la manière dont les lieux communs qu’il débite s’inscrivent en négatif de ses manipulations amoureuses. Voilà ce qui habite ce cerveau présenté comme hautement ingénieux : une vie plan-plan. Que reste-t-il à Kronlund une fois l’arnaqueur piégé ? Le laisser courir, l’obliger, avec bienveillance, à ne pas stopper sa course pour prolonger ses élucubrations de petit malin. Il y a deux niveaux dans le plan : au premier le réel, la cinéaste confortablement installée dans un van en mouvement ; au second un délire fictionnel, la route qui défile avec Ricardo s’épuisant sans se rendre compte de sa propre vacuité, résultat de ses démultiplications identitaires. Kronlund le laisse mariner, attend peut-être qu’il, et avec lui son escroquerie, s’effondre de et sur lui-même. Elle leur doit bien ça.

H.K.

Jusqu’au bout du monde, de Viggo Mortensen, sortie le 1er mai 2024. Le nouveau film de Viggo Mortensen est encore plus pénible à regarder pour celles et ceux qui ont vu, quelques mois plus tôt, Eureka de Lisandro Alonso. Alors que le film argentin, dans lequel Mortensen jouait un petit rôle assez ironique (il disparaissait au bout de 40 minutes de film alors qu’il semblait en être le personnage principal), réinventait le western de l’intérieur par un jeu de cercles temporellement et géographiquement concentriques, l’acteur américain, lorsqu’il met en scène, se contente d’une réécriture superficielle du genre, ajoutant quelques touches d’empouvoirement féminin par-dessus un récit incroyablement conventionnel, mis en scène avec un pompiérisme monocorde. On peut s’étonner de voir que les deux films ont une durée proche (2h27 pour le film d’Alonso, 2h09 pour celui de Mortensen), et que, alors qu’Eureka travaille beaucoup plus le temps long et la durée, Jusqu’au bout du monde est le film où subsiste le plus de gras, d’excédent, de superflu. Mortensen cherche à faire briller chaque geste et souligner chaque mouvement, à tout entourer de détails chatoyants et un peu mièvres : la moindre entrée d’un personnage dans une scène est d’abord introduite par son arrivée à cheval, sa descente de celui-ci, sa présentation sur le pas de la porte… Même les ellipses sont trop longues, trop appuyées : le viol du personnage de Vicky Krieps et la naissance de l’enfant qui en résulte sont sous-entendus par le montage, mais entourés de scènes qui ne cessent d’en appuyer la lourdeur et l’importance, à grands coups de sourcils froncés et de travail harassant. Comme si, plutôt que de prendre le risque de découper, de circonscrire, d’aller droit au but, Mortensen prenait une infinité de précautions, aboutissant à une boue sans aspérités dans laquelle le cœur de son film (celui qu’il n’assume pas, et qui est peut-être impossible à assumer : un principe de rape and revenge) se perd totalement. Là-dessus, la première partie d’Eureka – sorte d’anti-western ahurissant d’une quarantaine de minutes, en noir et blanc et en format 1:33, résumé à quelques rencontres mystérieuses avant de se conclure sur une très belle scène de fusillade sèche et tendue – était exemplaire de précision et de netteté : elle est une version réussie du film de Mortensen.

Il est d’autant plus étonnant qu’un acteur à la filmographie aussi inventive – le casting parfait dans Le Seigneur des Anneaux, la collaboration longue et fructueuse avec Cronenberg, les étonnants films avec Alonso – réalise un film aussi convenu, dont on sent, tout de même, qu’il cherche avant tout à « bien faire » en racontant une histoire pseudo-engagée (en réalité engluée dans un certain nombre de conventions terriblement datées) plutôt qu’à fabriquer une œuvre plus franche, plus originale – c’était déjà le problème de Falling, film trop gentil, tellement simple qu’il en paraissait simplet. Pourquoi faire un film soi-même si c’est pour le faire comme n’importe qui d’autre, en racontant une histoire qui n’a rien de particulièrement révolutionnaire (les westerns tardifs d’Eastwood travaillaient déjà la question du viol et de la vengeance d’une manière beaucoup plus ambiguë et originale), et en faisant ce qu’il fait déjà fort bien dans les films des autres (monter à cheval, par exemple) ? Peut-être pour l’ego (et Mortensen, scénariste-réalisateur-acteur-compositeur-producteur de Jusqu’au bout du monde, semble en avoir), mais l’égo a été plus souvent le moteur que le frein des grands films d’acteurs-réalisateurs (de Jerry Lewis à Vincent Gallo). Voilà le cas incompréhensible d’un film qui semble être le résultat d’une incompréhension, probablement réalisé par quelqu’un qui ne comprend pas assez pourquoi il le fait : c’est d’autant plus regrettable qu’un acteur aussi passionnant à regarder jouer, à entendre parler, qui a pu apprendre auprès de très grands cinéastes, a peut-être un grand film en lui.

Pierre Jendrysiak

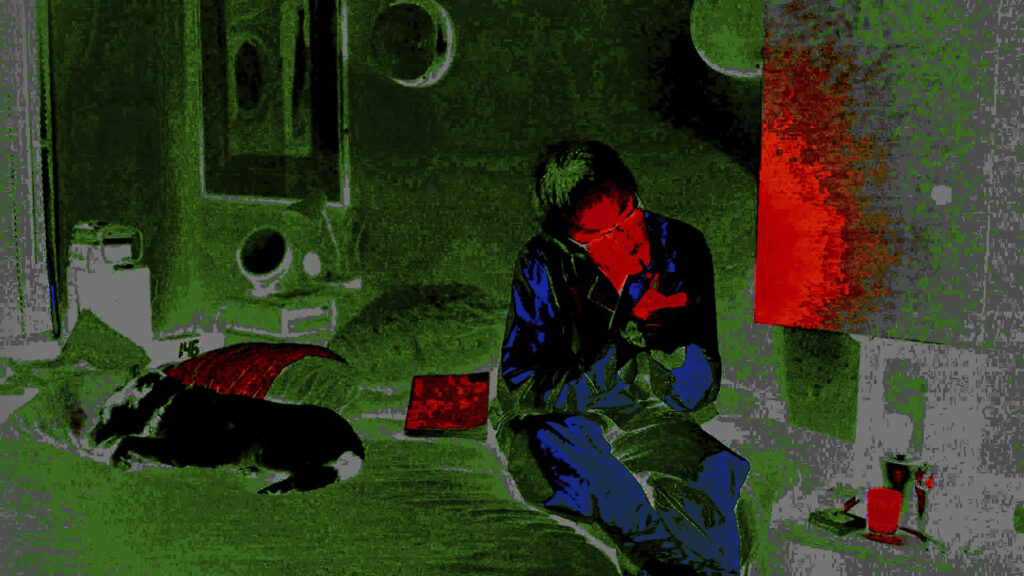

C’est pas moi, de Leos Carax, sortie le 12 juin 2024. Leos Carax semble bien connaître les Sparks : c’est avec le duo qu’il a écrit et composé la bande originale d’Annette, et il utilise ici un de leurs morceaux, Without Using Hands, tiré de leur album Indiscreet. En voyant C’est pas moi, cet autoportrait de moins de 45 minutes étrangement distribué dans les salles de cinéma commerciales « standards », j’ai pensé à une autre chanson des Sparks, It’s a Knockoff, composée pour un beau film de Tsui Hark au titre voisin, Knock Off. « A knockoff », une contrefaçon, ou plutôt « du toc » ; et c’est bien un film de Godard « en toc » que nous voyons, un épisode contrefait des Histoire(s) du Cinéma ou un montage de fausses scènes coupées de l’Autoportrait de décembre : tout y est, des textes recouvrant l’écran aux gags graveleux et autocitationnels. Que ce film reprenne des principes godardien n’a, certes, rien de surprenant. Carax s’est toujours placé sous le lignage du vieux suisse, et il ne pouvait qu’attendre sa mort pour oser en imiter les manières (comme Arrnaud Desplechin, dont le prochain film, Spectateurs !, s’ouvre lui aussi sur un pastiche des Histoire(s) du Cinéma). Contentons-nous de dire que la contrefaçon est assez précise, mais, comme toutes les contrefaçons, elle ne peut pas faire illusion éternellement : les raccords godardiens ne sont pas si mal imités, mais le connaisseur verra immédiatement les faiblesses, les points de faible résistance, les détails bâclés. Pour citer la chanson des Sparks : « So close to real / The look, the feel / So close, and yet… »

Imitation, jusqu’au paradoxe : il s’agit d’imiter l’autoportrait d’un autre pour faire son propre autoportrait. Ce geste contradictoire, Godard pouvait le faire et l’avait souvent fait (dans les ultimes secondes des Histoire(s) du Cinéma, par exemple), précisément puisqu’il l’inventait et qu’il avait construit toute sa vie, toute son œuvre, toute sa personnalité, sur le fait d’être une sorte d’héritier du monde passé. Or, même si l’on admire Carax, impossible de lui donner la même stature : il est le continueur d’un continueur, un nostalgique avant tout. On en vient à penser qu’il se moque un peu de nous quand il reprend à l’identique une particularité godardienne, les références bizarres à Hitler mêlées à ses photos d’enfance – comment peut-on penser que Carax peut avoir exactement le même rapport à l’histoire du XXè siècle en général et au nazisme en particulier, puisque ce rapport très singulier entre oubli et mémoire ne s’explique, chez Godard, que par des particularités biographiques qu’ils ne partagent pas (Godard a vécu dans une famille suisse et protestante, là où Carax est d’origine juive).

Comme il est étrange que, s’inspirant d’artistes ayant côtoyé les parts les plus noires et les plus ironiques de l’esprit romantique, jusqu’à les renier en partie (Herman Melville, Jean-Luc Godard, David Bowie), Carax continue encore aujourd’hui, dans ce qu’il situe au seuil de sa mort (ce qu’il fait, là aussi, beaucoup moins bien que Godard), de faire fonctionner cet imaginaire. Dans un entretien radiophonique daté de 1992 dans l’émission Du jour au lendemain, Serge Daney prononce, presque excédé, les mots suivants, précisément à propos de la tendance à la répétition nostalgique caraxienne (et wendersienne) : « Cette histoire ne peut pas se reproduire ! » L’abnégation de Carax, tantôt touchante, tantôt insupportable, est celle de quelqu’un qui se voile la face et qui fait tout pour ne pas voir qu’il reproduit un art impossible à reproduire, qu’il tente de féconder un imaginaire profondément stérile. La plus belle scène de C’est pas moi, paradoxalement, est sa fin, quand des marionnettistes animent la marionnette de Baby Annette en lui faisant reproduire (toujours reproduire) la course effrénée de Denis Lavant dans Mauvais Sang, sur Modern Love de David Bowie : c’est peut-être la seule image de cinéma que Carax a vraiment inventé, en la tirant de ses propres profondeurs (et d’un acteur qui fut et est encore, véritablement, son alter ego). Une image que, à ce moment du film, on a déjà vu deux, trois fois, mais qui fait à chaque fois son petit effet, et qui le fait encore. Le peu qui marche, chez Carax, c’est bien lui.

P.J.