Catherine Breillat (2/2)

Peinture et pornographie

Dans la seconde partie de cet entretien avec Catherine Breillat, nous revenons sur le rapport que la réalisatrice entretient avec la pornographie, et l’inspiration qu’elle trouve dans la peinture. Dans les deux cas, il s’agit pour elle de se confronter aux interdits de représentation, en abordant le corps à la fois comme un objet concret et symbolique.

Débordements : En regardant La Mouche de Cronenberg, j’ai été marquée par une réplique du scientifique qui dit « la société a peur de la chair ». J’ai trouvé que cette phrase permettait de saisir vos films.

Catherine Breillat : Nous sommes assez proches avec Cronenberg. On était souvent ensemble dans des colloques sur la censure. Je le côtoyais relativement souvent. Il avais pris ma défense contre la censure de Romance en Ontario. On avait des discours absolument révolutionnaires. Tous les objets gluants qui nous dégoûtent et qu’il filme dans ExistenZ et La Mouche sont des références au sexe féminin : le gluant, le rose, l’informe. Cronenberg est le premier a avoir dit que l’horreur et le dégoût étaient des esthétiques et que l’esthétique est une mode. C’est une idée que je lui ai piqué ensuite ! On ne peut pas fonder une morale sur une mode.

D : Vous parliez dans Corps amoureux de ces objets gluants que les personnages doivent toucher et manger dans ExistenZ. Chez Cronenberg la reconstitution d’une esthétique et d’une morale sembler passer par le toucher. Dans votre cinéma, elle semble plutôt passer par la monstration et par la parole qui se déverse dans l’image. L’objet gluant est pointé du doigt.

CB : C’est l’objet qu’il ne faut jamais montrer si on a un peu de respect pour les autres et pour soi-même. Sauf que je suis une dévergondée de l’image !

D : Dans cette optique où la société a peur de la chair, et peut-être plus particulièrement de la chair des femmes, est-ce que le rôle du cinéma n’est pas aussi d’instaurer un nouveau rapport à son corps et à sa chair ?

CB : Je préciserais que la société a peur uniquement de la chair des femmes. Et je prétends que proposer un nouveau rapport à son corps et à sa chair est un devoir. Pour ma part, c’est même un sacerdoce. Mais ce n’est pas facile à faire, c’est même très violent. Il faut se faire violence et surtout être persuadée de la légitimité de ce qu’on crée et qu’on apporte du bien à l’humanité. Je m’inspire beaucoup de la peinture et je dis souvent que si je devais me considérer comme un peintre, je ne veux pas être comme Marie Laurencin mais plutôt comme Bacon : c’est plus trash, plus sanglant et c’est surtout ce qu’on a interdit aux femmes. Les hommes peuvent les ensanglanter mais les femmes ne peuvent pas montrer une image trash. Alors j’ai décidé de le faire.

D : Et c’est pour cette raison que vous considérez Anatomie de l’enfer comme un exorcisme : il fallait se forcer à filmer pour un plus grand bien.

CB : Le tournage n’a pas été facile, pour personne mais surtout pour Amira qui avait des scènes compliquées à tourner et qui parfois se lamentait. Le pointeur a quasiment tourné de l’œil et me disait que les images l’empêchaient de dormir, le hantaient. Avec ce film j’ai voulu aller au-delà du tabou, toucher quelque chose de fondamental, de « constitutionnel » dans notre rapport au monde et à ce qu’on est. Il s’attaque au mythe, à la religion, à la sexualité. Si l’image nous hante, n’est pas supportable, c’est parce que nous sommes constitués avec le dégoût et le rejet du sexe et donc le rejet de nous-même. Finalement une bouche est assez similaire au sexe : une muqueuse rose, brillante. Cela me stupéfait de voir à quel point la société est tétanisée par l’absorption sexuelle mais qu’elle se fout de l’absorption publique d’un repas. Dans les deux cas, quelque chose pénètre notre corps ce qui relève d’une forme d’obscénité. S’il y a une définition de l’obscène qu’on nous assène, c’est bien l’absorption. Manger est obscène. C’est pour cela que dans mes films, les personnages mangent beaucoup et toujours trop.

D : Finalement dans cette image du monstre et dans l’obscénité, on retrouve la dichotomie entre attraction et répulsion : à la fois on ne peut pas voir l’image mais on ne peut s’empêcher de la regarder. Est-ce pour cette raison qu’elle nous hante ?

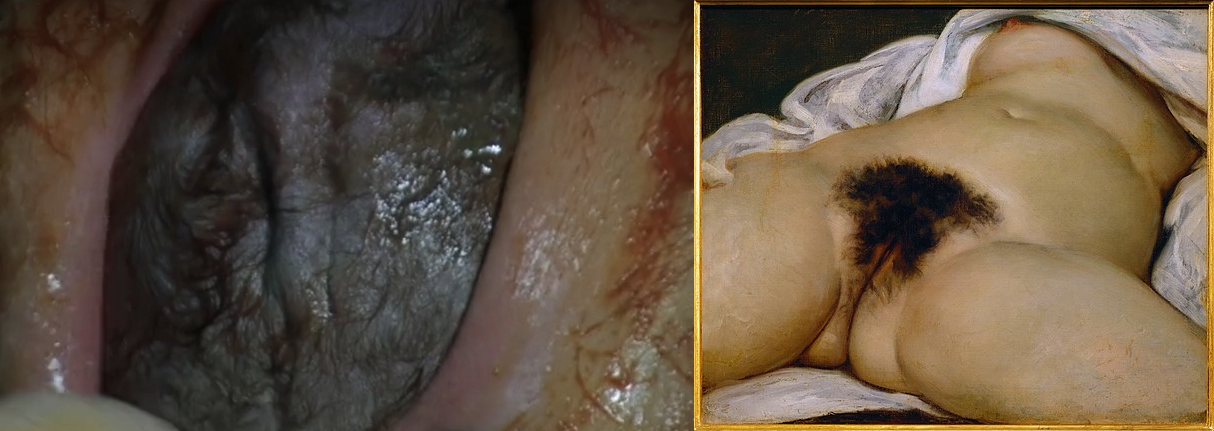

CB : C’est exactement ce qui se passe à la fin de Romance. Un article du New York Times évoque l’accouchement comme l’image la plus choquante du film, parce qu’elle est frontale. On m’a beaucoup demandé pourquoi je l’avais filmée et surtout pourquoi de cette façon. A la télévision on voit souvent des femmes qui accouchent mais la caméra est toujours sur le visage. La société veut nous montrer le cliché. Moi je m’intéresse à la vérité. J’ai décidé de tourner la caméra vers le sexe car je voulais voir ma naissance, on ne me l’avais jamais montrée. Et c’est en filmant que j’ai découvert que c’était exactement L’Origine du monde. D’abord le cadre est le même que le tableau de Courbet. Ensuite, la tête du bébé qui sort du vagin est recouverte des veines bleues qui rappellent notre planète bleue. On est face à l’origine du monde la plus littérale, ce qui est symboliquement hallucinant ! On n’avait jamais montré un sexe dilaté, glaireux, pleins de sangs et d’autres fluides. On considère souvent que le sexe qui fait l’amour est immontrable et irregardable mais que donner la vie est la plus belle chose du monde : c’est pour cela que j’ai décidé de le montrer. Maintenant on sait ce que c’est et il faut surmonter l’horreur qu’on a de cette image.

D : Finalement, rien n’est obscène en soi mais tout est une question de regard.

CB : Bien sûr ! Le regard nous constitue et c’est pour cela que je veux montrer. Le regard doit s’habituer à voir et à comprendre que ce qui est montré n’est pas horrible, car tout ce que l’on cache devient obscène.

D : C’est donc la même chose avec la pornographie : la chose pornographique n’existe pas, mais le regard pornographique existe. Qu’est-ce qu’un regard pornographique ?

CB : De découper le corps comme un morceau de chair.

D : Dans ce cas il existerait un cadre pornographique par essence ?

CB : Le cinéma c’est le cadre. Ce qui importe n’est pas de savoir si la scène est simulée ou non. Si mes acteurs font l’amour mais qu’ils sont loin sur la colline, filmés en plan large, on ne verra rien. Par contre, si je fais un cadre sur le sexe uniquement et où on voit le pénis qui entre et qui sort, le cadre est pornographique. Le cadre pornographique est un cadre où il n’y a plus d’âme, plus de fiction mais uniquement de la chair. C’est un morceau de chair cadré.

D : Dans ce cas, est-ce que l’absence d’âme ou de fiction n’est pas due au montage plutôt qu’à un seul cadre et plan ?

CB : Non, car on ne peut monter que ce qu’on a filmé. On peut écarter des plans et des prises, mais on ne monte que ce qui a été filmé pendant le tournage. C’est aussi pour cela que je refuse le mot « réalisateur ». Quand je fais un film, je le mets en scène. Sur un plateau de cinéma, on met en scène c’est-à-dire qu’on chorégraphie les acteurs par rapport à la caméra, au choix d’une focale, d’une distance, du mouvement de la caméra. C’est de la mise en scène de cinéma, c’est-à-dire de la vie que l’on met en scène. Le film se réalise au montage. Je dis toujours que je réalise le film que j’ai fait. C’est comme une sorte de transe. D’ailleurs sur le plateau on ne filme pas le scénario : la chair humaine ce n’est pas des mots et les mots ne se transforment pas en image aussi facilement. Il faut ajouter un sens, une émotion : c’est ce qu’on appelle la fiction. La fiction doit avoir l’air d’être la vie. Un plan sans âme et sans fiction se décide donc au tournage. Ensuite le film naît au montage. Finalement on ne réalise le film qu’après l’avoir fait : la mise en scène apparaît sur le plateau, la réalisation apparaît au montage. Et le film vous apparaît également à vous-même. Dans ce moment le magma de tripes que sont les rushs devient quelque chose de constituée, une pensée, un objet homogène et limpide. Mais cela n’est possible qu’avec ce qu’on a tourné : ce qu’on a raté et réussi.

D : C’est important de rater ?

CB : Non mais c’est obligatoire. On se trompe forcément, surtout pour les deux premières prises où il faut se méfier du trop et du trop peu tout en recherchant une intensité de jeu inhabituelle.

D : Comment arriver à ce degré d’intensité ?

CB : Je ne sais pas. Ce qui est fondamental est que je crois en ce que je fais. J’ai une conviction tellement forte que j’arrive à mettre mes acteurs à ma place. D’une certaine manière j’adore torturer mes acteurs : je leur ordonne des choses odieuses et en même temps ils en ressortent exaltés. C’est un travail odieux. Comment devient-on un grand virtuose ? Par un travail odieux. L’art n’est pas une histoire facile et le tournage n’est pas tout à fait une partie de plaisir. Il faut dicter à quelqu’un ses gestes, sa respiration, la direction de son regard, ses émotions… Et surtout les exiger ! Cette exigence doit aussi se placer par rapport au cadre. L’émotion doit être sur la pellicule, donc cadrée : les acteurs doivent donner l’illusion d’un naturel et d’une émotion si intime que la caméra ne devrait presque pas la capter. J’ai envie de filmer l’intimité des deux acteurs, me placer entre eux. Quand je filme, je fais l’amour avec mes acteurs car je suis entre les deux. La mise en scène agit comme un carcan donc c’est douloureux d’arriver à la prise magique. Il faut éviter de se rassurer dans le confort et la convenance. La convenance est jolie mais ne suffit pas, il faut de la beauté. La beauté est âpre, sauvage. La joliesse est mièvre. Filmer est un acte sauvage car on fait une œuvre avec de la chair humaine. Mettre en scène est un métier carnivore, anthropophage même.

D : Dans de nombreux entretiens vous disiez que le scénario de Romance avait un style pornographique. Pourquoi ?

CB : Le scénario de tournage était extrêmement cru. J’ai écrit de manière aussi crue pour les acteurs : on peut faire moins que le scénario mais je ne demanderais jamais de faire plus que ce qui est écrit.

D : Dans Corps amoureux vous dites « j’ai aussi choisi le cinéma pour transgresser les interdits et plus particulièrement les matérialiser ». Comment matérialise-t-on un interdit, notion plutôt abstraite ?

CB : Romance avait tous les interdits. Un homme qui bande ? X. Une pénétration ? X. La vision d’un sexe ouvert ? X. Une fellation ? X. J’avais les quatre images interdites. Mais j’ai positionné le film comme une quête d’identité sexuelle. Le sexe féminin est interdit de représentation et par conséquent c’est la femme qu’on interdit. Le caractère pornographique n’est pas dans ce qu’on montre mais dans pourquoi on le montre. L’Origine du monde de Courbet montre un sexe féminin avec les jambes grandes ouvertes. Un photogramme de Hot vidéo montre la même chose. L’un est du porno, l’autre de l’art. Pourquoi ? C’est l’intention. Dans les deux images, l’intention n’est pas la même. Dans l’une il y a la fiction dans l’autre non. L’une n’est qu’une monstration, l’autre une pensée. « Je pense donc je suis ». Ce sexe féminin n’est pas le même quand on lui incombe une pensée ou juste l’idée de regarder pour se masturber. Le sens et le pourquoi comptent. Les images de Romance contiennent le pourquoi, le sens, la fiction, l’émotion. L’interdit du film pornographique est l’émotion : il n’y a pas de « je pense donc je suis ». Être cinéaste c’est avoir un regard. Je n’ai pas le même regard que les réalisateurs de films pornographiques. Ce que je montre n’est pas le sexe mais mon regard sur lui : mon regard constitue. Deux personnes qui filment la même chose n’ont pas le même regard dessus : c’est ça être un auteur. On est l’auteur de ce qu’on filme. J’avais demandé à Godard de jouer le rôle de Robert dans Romance. Il m’a écrit une lettre pour me dire que le sexe ne pouvait pas être montré au cinéma car ce n’était pas du cinéma. Mais finalement le cinéma n’est pas une question de ce qu’on montre mais de montrer les choses sous un autre jour, sous son regard à soi. Si on prétend être cinéaste c’est que son regard est singulier et donc qu’il peut changer le regard des autres sur ce qu’on met en scène.

D : L’idée d’interdit, de montrer et de cacher me fait penser à Linda Williams, une auteure qui a étudié et écrit sur le cinéma pornographique et qui a notamment inventé la notion d’ « on/scenity » qu’elle décrit comme le fait qu’une culture, une société ou une institution amène sur le devant de la scène – donc dans le champ public – des organes, des gestes, des actions et manières de montrer le corps qui ont précisément été désignés comme obscènes, comme interdits. Mais pour montrer à quel point c’était obscène, on les montre, on les pointe du doigt pour prouver la nécessité de leur interdiction. Si ici il s’agit de montrer des corps sexués pour dire qu’ils doivent être censurés et cachés, dans votre travail vous montrez parce qu’il faut regarder ces corps autrement.

CB : Le plaisir dans l’acte sexuel naît parce qu’on greffe de l’imaginaire, donc de la pensée : c’est comme ça qu’on atteint la transcendance en amour. C’est ce que j’appelle le corps transparent, c’est-à-dire la fusion charnelle où on ne voit plus rien des corps, où il n’y a plus d’obscénité. Tout est imbriqué, il n’y a plus qu’un seul corps. Au moment de la sortie de Romance, le New York Times m’avait posé la question de savoir si le film était pornographique ou si c’était de l’art. Mais s’ils se posent la question c’est que le film est de l’art. Dans l’industrie pornographique, la question ne se pose pas, elle est évidente.

D : Dans votre discours à Téhéran lors de la Première Conférence Internationale sur « la présence de la femme dans le cinéma contemporain », en 1997, vous déclariez : « ce qui me tient à cœur ce n’est donc pas la morale au cinéma, il ne s’agirait alors que de moralisme, mais de faire du cinéma moral, c’est-à-dire sans compromis ». Quel est votre morale ? Non dans le sens d’une censure mais d’une exigence personnelle.

CB : Mon puritanisme natif m’avait complètement coupé en deux, entre la tête et le corps. Mon exigence est de le combattre, de prendre sur moi car ‘il le faut’. Je porte aussi une grande attention à mes acteurs : il ne faut pas les détruire. Quand je leur demande de jouer des scènes pour lesquelles ils peuvent ensuite être rejetés par la société, je dois filmer avec exigence pour passer de la dégradation au sublime. Ma morale est de sublimer.

D : On peut aussi y voir une réponse à la célèbre phrase de Godard, « le travelling est affaire de morale ».

CB : Contrairement à Godard je ne suis pas dans le boutade. Il a le sens de la formule mais cela ne veut rien dire. Qu’est-ce qu’un travelling ? C’est un mouvement de caméra parmi tant d’autres. Dans mes scènes d’amour, je me sers du travelling pour passer en un seul mouvement du plan d’ensemble – où on voit comment sont agencés les corps – au gros plan – qui traduit la pensée, l’état, l’émotion de ces corps. Pour lui répondre, le gros plan est affaire de morale. Par le gros plan, on voit sur le visage la nécessité, la beauté ou même l’horreur. Finalement les corps nus ne m’intéressent pas contrairement aux visages nus. Un visage nu est beaucoup plus impudique. Pour mettre un corps à nu il suffit de le déshabiller. Pour mettre son visage à nu il faut éprouver, ressentir, montrer, se laisser filmer. La morale est dans les visages nus.

D : Je voulais revenir sur le miroir qui est un objet que l’on retrouve souvent dans vos films. Dans Romance, Marie regarde d’abord son sexe puis son visage dans le miroir. Le miroir est également présent dans ses rencontres avec le personnage de Berléand. Dans le scénario de Romance, vous avez écrit à propos du miroir qu’il permettait « d’apercevoir les choses honteuses qui sont en elles afin de les rejeter ». Pourquoi cette attention au miroir ?

CB : Je pense souvent à l’expression « se regarder dans la glace ». Mes héroïnes, mes actrices et moi-même nous devons pouvoir nous regarder dans la glace, donc ne jamais avoir honte. L’important pendant et après un film est de toujours pouvoir se regarder dans la glace. Donc c’est un objet qui revient souvent dans mes films et c’est un objet de cinéma et de mise en scène incroyable ! La scène d’ouverture dans la boite de nuit d’Anatomie de l’enfer était infilmable et je ne savais pas où mettre ma caméra. J’ai donc créé une colonne en miroir pour pouvoir la filmer elle et dans le miroir l’agitation tout autour. Grâce au miroir, on peut étendre le plan : le miroir est un travelling naturel.

D : D’ailleurs le miroir dans la chambre dans Anatomie de l’enfer permet exactement ça : dans de nombreux plans, Rocco Siffredi se regarde dans le miroir et on découvre toute la pièce et Amira Casar allongée sur le lit.

CB : J’ai appelé ce miroir, le « miroir sanglant ». Je l’ai fait couper spécialement pour le film : c’était un grand miroir abîmé avec ces nombreuses tâches rouges, comme du sang. Dans ce miroir, Amira Casar ressemble à un tableau du Louvre, mais sanglant.

D : Comme Le Nu Couché de Modigliani. Finalement le miroir est un motif pour condamner, juger, mais aussi scruter le corps et épuiser l’image.

CB : Quand j’étais enfant, je me souviens très bien que je regardais mon sexe dans un miroir pour voir ce que je ne pouvais pas voir. A l’époque je n’avais aucune horreur ou honte. Je trouvais mon sexe nacré et rose. Il avait tout pour être jolie. Je le regardais avec curiosité et non avec horreur. Ce n’est que quelque temps après qu’on a commencé à m’apprendre la pudeur. Mais en regardant dans le miroir, je n’arrivais pas à comprendre pourquoi. Le formatage a fonctionné puisqu’adulte j’ai commencé à porter le regard horrible et totalitaire que la société a sur le sexe.

D : Vous vous inspirez souvent de tableaux pour vos films ?

CB : Oui, les tableaux permettent le symbolisme, de mettre en scène des symboles.

D : Dans ce cas, est-ce que le symbolisme permet la transgression ? Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt détruire le symbole ou le remplacer ?

CB : Les symboles existent depuis toujours : à la pré-histoire il y avait déjà des tableaux et donc des symboles. Ils sont ancestraux, vous ne pouvez pas les détruire, même la censure n’y peut rien. La pensée obscurantiste et mesquine qui veut couper n’y peut rien. Le symbole est un langage qu’il faut ressentir et connaître. Le cinéma ce n’est pas tant montrer les choses que les montrer symboliquement. Curieusement tout le monde sait ce que veut dire le fameux train qui entre dans le tunnel à la fin de La mort aux trousses. De même, L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat épouvantait tellement les gens à cause de son caractère sexuel. Le train d’Hitchcock entre dans un tunnel, à distance donc on peut le regarder, alors que le train des frères Lumière entre dans les spectateurs : il écrase ou entre dans le spectateur comme un sexe finalement. Ces deux trains peuvent se lire comme des symboles, ce qui crée une émotion extrêmement forte. Sans les analyser, on ressent les symboles car ils sont éternels. C’est pour cela que le cinéaste doit en jouer et c’est aussi comme cela qu’il se révèle. Faire des films est une activité exhibitionniste car le metteur en scène est toujours dans ses films. Plus il veut se cacher, plus il se montre. Finalement, ce n’est pas le sexe des autres que je filme mais le mien : les autres sont moi. Faire des films est quelque chose de sexuel : attraper une matière vivante, la transformer et lui faire éprouver des émotions requièrent une énergie sexuelle. Dans l’énergie sexuelle on retrouve la pulsion de vie et la pulsion de mort, tout comme sur un tournage. C’est comme les piques infligées au taureau dans une corrida. Le cinéma ressemble beaucoup à la corrida : on y retrouve la vie et la mort, la violence et la douceur, l’amour et la haine, la beauté et le laid, le masculin et le féminin.

D : Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes cinéastes ?

CB : Engagez-vous dans votre film sans aucune réserve, sans aucune pudeur, sans aucune honte : soyez impudique ! Il faut tout transgresser, même (surtout) vos peurs et avoir une exigence absolue car encore une fois, c’est vous que vous filmez… Pensez au cadre ! Après les très bonnes critiques que j’ai reçues pour Parfait amour ! Godard a demandé à voir le film. Il m’a d’abord dit que le film n’était pas si bien que ça – ce que j’ai pris comme une humiliation – puis que le cadre n’était pas bon, inexistant. Il se trouve que nos deux films sortaient au même moment. Godard est un génie du cadre et le cadre de son film était magnifique. Alors je lui ai répondu : « vous avez le cadre mais moi j’ai ce qu’il y a à l’intérieur. Mis à part le cadre, il n’y a rien dans votre film. » Depuis je m’assure toujours d’avoir le cadre et l’intérieur car il n’y a pas de sens dans un cadre vague. Être un grand cinéaste c’est avoir toute l’émotion cadrée. Mettre en scène c’est cadrer. Un autre conseil serait d’être orgueilleux : c’est une qualité pour un cinéaste. Vous devez croire en vous et en votre film, quoiqu’en disent les autres.