Cinéma du réel, 2021

La vie en technicolor

Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage,

le 31 mars 2021

Intégralement diffusée sur une web-tv créée pour l’occasion, Canal Réel, la 43ème édition du festival international de cinéma documentaire Cinéma du réel a exigé des festivaliers et festivalières d’inclure la programmation dans leur quotidien, d’entremêler vie domestique et planning des projections ou tables rondes. Pendant les dix jours du Réel 2021, il fallut vivre avec les films et les cinéastes, inviter chez soi les intervenant·e·s et les programmateur·ice·s, garder un petit écran allumé, laisser une petite fenêtre ouverte sur le studio coloré qu’il fallait bien considérer, faute de mieux, comme un bout du Centre Pompidou. Difficile alors de ne pas associer les aplats de couleurs primaires de cet habillage avec les murs multicolores de la maison dans laquelle se déroule le Grand Prix de cette année, The Inheritance.

Habitats politiques

Ce premier film d’Ephraim Asili, artiste multimédia en résidence au Bard College de New York, raconte l’exploration de l’histoire politique de la ville de Philadelphie par une communauté autogérée imaginaire, la maison Ubuntu, exclusivement composée de militant·e·s noir·e·s. The Inheritance s’inspire des expériences de jeunesse du cinéaste dans les milieux anarchistes de la ville, colorées d’une esthétique qui emprunte à La Chinoise de Jean-Luc Godard (la référence trône sous la forme d’un poster dans la cuisine de l’appartement). Entre la bibliothèque révolutionnaire et les disques engagés de l’ancienne occupante de la maison, la tante du personnage principal, la communauté s’élabore au gré des lectures collectives de textes fondateurs du mouvement de libération noir américain, des séances d’initiation à certaines langues africaines et des séquences de débat concernant son auto-organisation, qui empruntent parfois aux codes de la sitcom. Le film se mue peu à peu en enquête sur le passé militant de la ville via les témoignages d’anciens membres de MOVE, communauté née à Philadelphie dans les années 1970, dans le sillage des principes pacifistes et minimalistes de son fondateur, John Africa, puis délogée par les bombes de l’armée étasunienne en 1985 et dispersée (les enfants placés et les adultes emprisonnés pour plusieurs décennies). En guise de conclusion, au cours de deux séquences de poésie dite en spoken word, le cinéaste confie aux poétesses pennsylvaniennes Sonia Sanchez puis Ursula Rucker, la tâche de faire sens de l’histoire tumultueuse des luttes et des répressions de la communauté noire de Philadelphie.

Plus chorégraphique que lyrique, le film-performance de Kevin Jerome Everson, The I and S of Lives , procède d’une volonté semblable de faire sens d’une lutte littéralement inscrite dans le pavé de Washington : Jahleel Gardner, un patineur, parcourt en plan séquence le tracé géant des lettres BLACK LIVES MATTER qui s’étendent le long de deux blocs sur la 16ème avenue de DC. Les images du Queer Center de San Francisco dans Patrick témoignent de la mémoire politique d’une crise ayant bouleversé une autre communauté minorisée : le Sida qui emporte le producteur de musique Patrick Cowley en 1982. Le film musical de Luke Fowler erre entre l’océan en plein soleil, le béton de South of Market district et les diodes clignotantes des antiques machines de musique assistée par ordinateur qui auraient pu appartenir au musicien.

Le programme Front(s) Populaire(s), sous-titré “À quoi servent les citoyens ?” semblait lui aussi guidé par la volonté de proposer une collection internationale d’archives, de portraits et de gestes politiques. S’y côtoyaient notamment les femmes révolutionnaires kurdes, recréant une ville dans les montagnes du Rojava dépeintes par Marwa Arsanios dans Who is Afraid of Ideology (film en trois parties dont les deux premières étaient déjà présentées au FID 2019 ) et l’activiste socialiste étatsunienne et militante pour les droits des personnes en situation de handicap Helen Keller, dont John Gianvito fait le portrait en forme de film-essai dans Her Socialist Smile (2020). Une soirée du programme était consacrée à une sélection de films collectés par les associations PEROU (Pôle d’Exploration des RessOurces Urbaines) et Image de ville suite à leur appel “Pour une hospitalité manifeste”, visant à rendre visible les projets d’accueil et de solidarité des personnes réfugiées dans des villes de part et d’autre de la Méditerranée. Ce corpus – qui continue de grandir – a pour vocation d’accompagner la demande que formulent ces associations auprès de l’UNESCO afin que l’acte d’hospitalité soit reconnu patrimoine immatériel de l’humanité.

C’est le portrait d’une ville chinoise vers laquelle ont convergé les regards du monde entier à partir de novembre 2019, que dessine la réalisatrice Shengze Zhu dans A River Runs, Turns, Erases, Replaces . Wuhan est sa ville natale, et le coronavirus n’existait pas encore lorsque la documentariste commença à tourner en 2016, avec l’idée d’un film qui montrerait l’inexorable et vertigineuse rapidité de sa transformation. “Wuhan, different everyday” disait un slogan officiel. Épicentre de la pandémie, Wuhan est bouleversée par un confinement strict, par lequel s’ouvre le film avec des plans de vidéosurveillance. Puis, alors que s’inscrivent sur les images du “monde d’avant” (tournées par Shengze Zhu et Zhengfan Yang entre 2016 et 2019) le texte de lettres adressées à des êtres chers, perdus ou disparus, la ville et son fleuve se trouvent enveloppés d’un sentiment de perte, d’un impossible retour. Celui des bâtiments effondrés, remplacés par de nouvelles constructions, celui des proches frappés par la maladie, celui des danses de corps âgés au bord du fleuve, celui des retrouvailles avec son pays et sa ville, éternellement différées par la fermeture des frontières. Les plans fixes et très longs de Shengze Zhu, que peuplent de minces silhouettes aux voix presque inaudibles, donnent à celles et ceux qui les regardent le temps d’éprouver un paysage qui, depuis le moment de sa capture, s’est probablement déjà évanoui.

Vue depuis la chambre où se trouvait confiné le cinéaste John Smith au printemps 2020, la City londonienne – skyline emblématique de la domination politico-financière qu’exerce cette zone franche du capitalisme mondialisé – prend de plus en plus l’allure d’une Citadel . A mesure que les allocutions du PM Boris Johnson expliquent la fixité du cadre (confinement oblige), les lumières de la capitale anglaise perçues par la caméra prennent un tour intriguant, puis franchement comique. Épousant les inflexions de sa voix comme le ferait un audiogramme étendu à l’échelle de toute une ville, les fenêtres d’appartements et de buildings s’allumant et s’éteignant en rythme cadencent la diction du Prime Minister comme pour souligner leur rigidité machinique. Remontage de la parole ravivant la tradition éminemment politique du cut-up, Citadel s’empare de la langue du pouvoir – dont nous avions oublié que la puissance d’injonction pouvait s’exercer de manière si coercitive dans la vie quotidienne – et reconstruit les mots d’ordre qui transparaissent sous les discours rassurants du gouvernement : “BUY AND SELL“.

“Rentrez chez vous”, “Gardez vos enfants à la maison”, “Couvre-feu” et “Vos papiers” : des mots d’ordre, le dernier film de Virgil Vernier, Kindertotenlieder , en est plein (voir l’épisode de mars de notre podcast : « Virgil Vernier. L’ordre et l’architectural »). À l’invitation de l’écrivain Eric Reinhardt, c’est parmi les archives télévisées de TF1 que le cinéaste a cherché la matière d’une histoire filmique des émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois. Pour qui garde en mémoire le traitement médiatique de ces événements, une méfiance subsiste devant ces images produites par une chaîne si proche du pouvoir en place et qui ont tant agi sur l’opinion publique comme sur le déroulement des émeutes. Le film devient alors une grande entreprise de retournement de ce matériau : débarrassés de l’habillage de la chaîne et du commentaire idéologique, les rushes sont réagencés, reconfigurés pour tenir le rôle d’archives d’une époque.

Drames telluriques

Des montagnes de Silabario (Marine des Contes) qui répercutent la langue des oiseaux aux massifs de l’Oregon qui dissimulent les champignons dans End of the Season (Jason Evans), les compétitions française comme internationale étaient marquées par des images rocheuses. La cordillère des Andes d’earthearthearth de Daïchi Saïto et l’Everest de Corps Samples d’Astrid de la Chapelle illustraient la prolifique tradition de l’alpinisme cinématographique, alors que l’indonésien Tellurian Drama, l’hawaïen Rock Bottom Riser et le balkanique Landscapes of Resistance suggéraient plutôt l’alliance du cinéma et de l’archéologie. L’hypothèse portée par ces trois derniers films d’une enquête politique menée à même les manifestations matérielles de l’espace naturel constituait à ce titre l’une des expérimentations filmiques les plus enthousiasmantes de cette édition.

D’où qu’elles proviennent, les images saxatiles excavées par les cinéastes sont composites : des collages de textes, d’images et de discours qui s’entremêlent et dont la roche garde le souvenir. Dans earthearthearth , le réalisateur canadien Daïchi Saïto organise la rencontre des forces telluriques du massif chilien et celles, chimiques, de la pellicule argentique. La répétition cadencée du titre, anticipant sur celle des images, œuvre en symbiose avec le rythme diastole-systole qui accompagne la bande sonore du film improvisée par le saxophoniste Jason Sharp, poursuivant une collaboration entamée dans Engram of Returning (2015). Cette composition hypnotique, qui retrouve les pratiques “éco-esthétiques” (Rasheed Araeen) et “éco-cinématographiques” (Scott MacDonald) d’une frange du cinéma expérimental jouant de la parenté entre le processus d’inscription de l’image sur la pellicule et celle naturelle de transformation de l’espace par le temps (géologique)[11][11] Voir la synthèse proposée par Charlie Hewison en introduction de sa conversation avec divers collectifs héritiers de cette démarche éco-cinématographique : « Révéler les traces. Conversation potentielle avec Emmanuel Lefrant, Frédérique Menant, Olivier Fouchard et Mahine Rouhi », Débordements, n°2, 2020, p. 211-216., suggère cependant un renouveau du rapport à la nature et au paysage dont les documentaires contemporains font l’état.

La chaîne himalayenne qu’explore Astrid de la Chapelle dans Corps Samples fait l’objet d’un montage associatif entre des éléments, formes et textures à la consistance comparable, et procède d’étonnants rapports d’analogie. Le film entier s’avère structuré par la mise en parallèle formelle de réalités à première vue fort distinctes (le yaourt, le dentifrice dans lequel on imagine la présence de fluor et les minerais extraits du sol), et s’efforce de faire émerger – au moins dans l’esprit du public – l’idée d’une communauté de destin entre des existences incommensurables (par exemple un « champ d’ammonites » datant de la période océanique de l’Himalaya et le corps embaumé de Lénine, sauvegardé par des artifices chimiques). Le choix d’appliquer ce processus formel à l’élément minéral ne doit, semble-t-il, rien au hasard : aux sources de ce principe de composition, l’idée d’une temporalité géologique, une histoire du “temps profond », de la coupe et de la strate qui lui serait venue de la pensée de l’archéologue des media Siegfried Zielinski. La cinéaste-plasticienne évoquait ainsi pour France Culture en 2015 le choc qu’a constitué pour elle la découverte de la pensée de l’auteur de Deep Time of the Media (2006), pour qui les sciences paléontologiques devaient devenir le modèle de l’écriture de l’histoire des médias et des techniques, rupture épistémologique que le film tente – un peu littéralement – d’illustrer.

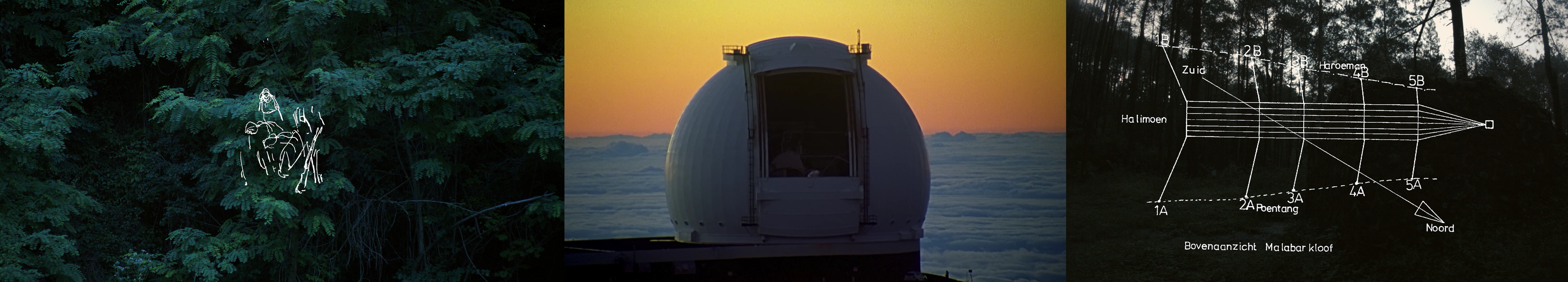

Ce travail fait écho à l’œuvre du cinéaste-plasticien indonésien Riar Rizaldi précédant son film en compétition cette année. En 2019, l’installation vidéo Kasiterit retraçait la chaîne de production de l’étain, depuis le minerai de dioxyde d’étain qui donne son titre au film, notamment extrait sur l’île indonésienne de Bangka, jusqu’aux iPhone sur l’écran desquels ce parcours matériel est visuellement retracé et narré par une intelligence artificielle. Aussi bien critique des conséquences environnementales d’une telle exploitation de ressources rares que de la dynamique néocoloniale à l’œuvre dans cette chaîne d’approvisionnement des classes moyennes et supérieures du monde globalisé, ce jeune artiste situe son travail à une intersection prolifique[22][22] C’est par exemple l’objet de la récente exposition Le Supermarché des images (Peter Szendy, Emmanuel Alloa) présentée au Jeu de Paume au printemps 2020, qui proposait d’étudier – sous le nom d’ “iconomie” – l’interaction entre l’esthétique des formes et l’économie matérielle dont procède les images numériques. Par la mise à nue de la réticularité faussement dématérialisée de l’économie Internet, l’exposition procédait à la spectacularisation des boites noires du système capitaliste numérique : serveurs, câbles sous-marin et entrepôts physique des commerce en ligne, cartographie de l’exploitation des matériaux rares nécessaires au hardware contemporain, enquête sur le travail numérique des “fermes à clic”, etc. des analyses matérielles des médias de masse contemporains. Dans son film Tellurian Drama , Rizaldi poursuit l’enquête décoloniale entamée par l’installation précédente et retrace l’histoire de Radio Malabar, le plus grand dispositif télégraphique du monde, construit sur l’île de Java en 1923 par l’administrateur colonial néerlandais afin de communiquer avec la métropole. De cette station au cœur de la montagne et de la jungle, excavées par le travail forcé des autochtones, ne restent aujourd’hui que les ruines envahies par la végétation ; l’image du lieu, presque indéfinissable, laisse une grande place à l’environnement sonore de la jungle, grondant d’une intensité mystérieuse que le réalisateur ne cherche pas à dissiper. Après l’exposition rapide des rares images d’archives subsistantes, le film s’appuie en effet sur les écrits du docteur Munarwan, un scientifique décrié par ses pairs (il est spécialiste de géo-ingénierie), qui disparaîtra à la suite d’une vague de purge des opposants de gauche durant la dictature de Soeharto à la fin des années 1980, non sans laisser en héritage un texte énigmatique, tenant aussi bien de l’archéologie des media que du tournant écocritique contemporain : « Reconfiguring the Earth: Radio Malabar as a geoengineering imagination ». Des croquis du scientifique ainsi que des extraits de son article académique surgissent régulièrement de l’écran brumeux, comme autant de tentatives de donner corps aux élucubrations du docteur, selon qui Radio Malabar serait l’expérimentation de ce qui deviendra le futur de l’approvisionnement de l’humanité en énergie terrestre. Ravi de cette confrontation entre science-fiction prophétique et atmosphère sépulcrale, le réalisateur profite du pouvoir invisible de ces lieux pour ranimer la mémoire d’un site récemment promis par le gouvernement à l’exploitation touristique.

Rock Bottom Riser de Fern Silva fait œuvre d’une même hybridation de la tradition du documentaire sensoriel – laissant la part belle à une exploration visuelle et sonore immersive propice à la mise en scène de l’élément naturel – avec une forme de montage dialectique, construisant par variations de perspectives l’histoire complexe de l’archipel d’Hawaii. Empruntant une approche par résonances formelles comparable au film d’Astrid de la Chapelle, Silva partage également avec Rizaldi une méthode « archéologique », forme dont la récurrence de film en film incite à penser qu’elle s’avère l’une des plus fastes à l’entreprise de décolonisation (culturelle mais aussi scientifique) que construisent nombre de documentaires contemporains. Le film débute en effet sur des plans des coulées de lave du Kilauea qui font littéralement naître Hawaii et lui donne sa consistance minérale au milieu du Pacifique. À l’issue de ce spectacle pyrotechnique fascinant et répliqué à plusieurs reprises, la scène d’écoute collective du « poème » de Simon et Garfunkel I Am a Rock figure la conscience intime, partagée par la population hawaïenne, de sa propre insularité. Mais participe peut-être tout autant à encourager leur stoïcisme courageux face à la domination politique et culturelle occidentale – et notamment américaine. Car le film documente également la visite de l’acteur Dwayne “The Rock” Johnson sur l’île à l’occasion de son rôle dans le film de Robert Zemeckis The King, consacré à la geste de l’unificateur de l’archipel, le roi Kamehameha. L’acteur de Fast and Furious, d’origine samoane, y défend à demi-mots les contestations portées par les manifestants autochtones, engagés contre l’établissement d’un grand complexe d’observation astronomique sur la montagne sacrée Mauna Kea dont le ciel exempt de pollution visuelle est loué à différents consortiums internationaux. À la fois fasciné et critique de la débauche de dispositifs techniques de pointe, le réalisateur entremêle prises de vues spectaculaires permises par les lunettes astronomiques et récits de l’ingéniosité des navigateurs polynésiens, en exposant notamment les dispositifs d’orientation extraordinairement complexes (et non calqués sur la rationalité scientifique occidentale) dont ils faisaient usage.

Landscapes of Resistance , le titre du film de Marta Popidova (Prix des bibliothèques), traduit en français « Paysages résistants », suggère métaphoriquement une analogie matérielle entre les paysages qui accompagnent le témoignage de Sonja, ancienne partisane anti-fasciste yougoslave de 97 ans et l’acte de résistance lui-même. Le montage (Jelena Maksimovic) donne corps à cette idée : les images de roches, de forêt, de lieux et de ruines ne cessent de se fondre les unes dans les autres sans que l’œil ne puisse véritablement distinguer le moment où le processus s’est amorcé. La partie droite de l’image d’abord : discrètement, les lignes qui structurent le plan ou les fissures dans la pierre coïncident et paraissent simplement onduler jusqu’à adopter une configuration nouvelle dans le plan suivant. Parfois, des croquis tracés à l’encre blanche, ou des textes issus du journal de la co-réalisatrice et compagne de Marta Popidova émergent au premier plan de ces images de nature, suivant un procédé semblable à celui qui fait apparaître sur fond de végétation les schémas du docteur Munarwan dans Tellurian Drama. Dans les deux films, dessins et textes manuscrits blancs sont les témoignages fantomatiques des travailleurs forcés indonésiens comme des internées du camp d’Auschwitz. Les pages du journal d’Ana Vujanovic ajoutent une strate supplémentaire à ce film topographique (l’expérience d’un couple de femmes antifascistes, queer et féministes, à Belgrade puis à Berlin, dans l’Europe de l’Est contemporaine) et tracent un parallèle à première vue dérangeant pour le public d’Europe occidentale, mais dont la légitimité se révèle à l’aune des tentations fascisantes de certains ex-satellites soviétiques (interdiction de l’avortement, zone LGBT-free, contrôle du pouvoir exercé à l’encontre de certaines disciplines universitaires…).

(Auto)portraits mécaniques

Plusieurs films de la sélection avaient en commun d’introduire l’œil de la caméra dans l’intimité de la maison de cinéastes ou dans la maison d’artistes qu’ils et elles occupent temporairement (celle du photographe Thomas Hoepker dans Nightvision de Clara Claus ou celle du poète Franck Venaille dans L’état des lieux sera dressé à 11h en présence de la femme du poète de Martin Verdet). Parfois, il s’agissait d’une invitation à visiter ces endroits, à découvrir les gestes et les souvenirs qui les peuplent, en quête des traces et des habitudes de leurs habitants. C’est le cas du film de Verdet, hommage à l’auteur disparu, de celui de Marc Isaacs, (The Filmmaker’s House), dans lequel une micro-communauté se forme peu à peu dans la maison du cinéaste et dont tous les membres semblent être des avatars des angoisses de l’artiste, ou encore de Flower Blooming in our Throats d’Eva Giolo qui prend la forme d’une symphonie des gestes et des habitudes des corps qui se croisent à son domicile. Mais l’intrusion prend parfois l’allure inquiétante d’un voyeur inconnu, tel le hacker fantomatique qui fait clignoter la webcam d’Alice Lenay dans Dear Hacker ou le voisin pixellisé qui observe Clara Claus sur les images de sécurité de Nightvision.

Quoiqu’il en soit, dans tous ces films, des dispositifs techniques très visibles influencent de façon prédominante la forme des autoportraits, se révélant indispensables au processus de dévoilement de l’espace intime des artistes. Les procédés les plus manifestes sont sans doute ceux auquel a recours L’état des lieux sera dressé à 11h en présence de la femme du poète pour hanter les images de la maison de la présence de Franck Venaille. Le cinéaste y joue par exemple les « Ulysse gramophone » [33][33] Le titre de Derrida, Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, fait référence à la scène d’Ulysse (II-6.) dans laquelle Bloom imagine des gramophones disposés sur les tombes des cimetières pour permettre au visiteur·euses d’entendre les voix des morts. en plaçant un magnétophone diffusant la voix du poète directement sur son visage tandis qu’il se trouve allongé sur le lit qui sert de cadre à toutes les expériences de revenance mécanique du film. Le montage musical des jeux de main et des petits gestes ordinaires d’Eva Giolo dans Flower Blooming in our Throats permet une approche par les motifs et par le rythme de la vie secrète du corps de la cinéaste mais aussi des autres vivants qui impriment leurs pulsations vitales à l’espace domestique et à celui du film. La caméra à la première personne de Marc Isaacs dans The Filmmaker’s House transforme d’une manière comparable la maison en univers filmique : l’espace domestique se mue en plateau de tournage à mesure que la femme de ménage, des ouvriers venus installer une clôture, une voisine iranienne apportant des mets pour le ramadan, un sans-abri, investissent le lieu pour y former une nouvelle communauté éphémère. Cet étrange huis-clos gravite en réalité autour d’une boîte de VHS que le cinéaste refuse de dérusher, malgré l’insistance de sa productrice, en raison d’une tragédie survenue sur le tournage. Le film et ses personnages se mettent alors à fonctionner comme une thérapie par le filmage au service de ce réalisateur en proie à un dilemme éthique et qui tente de réapprivoiser ses outils.

Apprivoiser la technique est aussi le sens de l’enquête filmique que mène Alice Lenay dans Dear Hacker (Mention spéciale Prix Loridan-Ivens, CNAP, voir notre critique). Troublée de voir la diode de sa webcam clignoter indépendamment de sa volonté, la cinéaste se lance dans une série d’entretiens réalisés depuis le lieu-même où loge l’incertitude technique : son ordinateur. Au fur et à mesure des échanges qu’elle conduit avec un hacker amateur, un ingénieur informatique technophobe, une amie bricoleuse qui démonte sa webcam jusqu’à utiliser le capteur qu’elle renferme comme un outil d’observation microscopique, Alice Lenay interroge ses propres pratiques de communication à distance et ses propres attentes à l’égard des promesses des dispositifs numériques de restituer la présence de l’autre, mais aussi le risque que comporte l’intégration de ces regards mécaniques dans nos intimités [44][44] Dans notre compte-rendu du festival de Gérardmer, un film faisait lui aussi écho à notre usage récent de la visio-communication, sur le mode fantastique cette fois : Host, de Rob Savage, voir à ce propos notre compte-rendu.. Le sentiment d’être observée est une angoisse que partage Clara Claus dans Nightvision (Mention spéciale Prix du Court-Métrage) qui fonctionne comme un dispositif de retournement du regard voyeur contre lui-même. Assistante du photographe de renom Thomas Hoepker, la cinéaste se retrouve isolée dans la maison des Hamptons de son employeur et se découvre nuitamment observée par un voisin suspect grâce aux images du système de sécurité, déstructurant ainsi le schéma classique du photographe voyeur assigné à demeure. Se saisissant du matériel de tournage à sa disposition : son iPhone, l’outil de capture d’écran vidéo de son ordinateur de travail, les rushes des caméras de surveillances, Clara Claus documente ses promenades inquiètes dans les bois avec Clarita, la chienne de la maison, son travail de retouche et d’édition sur les photographies mythiques d’Hoepker (notamment celles de Mohammed Ali), ses frayeurs nocturnes et ses tentatives de comprendre les motivations de cet inconnu – réduit à une silhouette en nuances de gris – qui la regarde.

Ces maisons pleines de caméras et d’écrans, d’appareils d’enregistrement et de microphones, tantôt accueillantes, tantôt inquiétantes, reflètent crûment les écosystèmes médiatiques que sont devenus nos habitats. Car ne sommes-nous pas devenu·e·s, nous-mêmes, avec les transformations radicales qu’ont récemment subi nos existences, les petit·e·s anchorman et woman de nos studios de télévision domestiques ?