Cinéma du réel, 2022

Mondes d'après

Le Réel, comme avant ? Voilà deux ans que nous entamions tous nos compte-rendus de festivals par quelques considérations sur l’étrangeté de la situation, des séances masquées, des séances à distance, des séances annulées. L’an passé nous racontions même nos projections improvisées, nos petits écrans et nos vidéo-projecteurs crachotant. Cette année, c’est finalement le retour à la normale qui déstabilise ces spectatures auxquelles nous avons eu tant de mal à nous habituer : soirée d’ouverture au -1, séances démasquées et Festival parlé en public. Timidement, Débordements reprend ses marques dans ce que nous avons bien des réserves à appeler « monde d’après » tant il est peuplé de déjà-vus.

Autour de cette édition du festival, voir également notre discussion avec Régis Sauder, réalisateur du film d’ouverture, et notre série d’entretiens avec trois réalisateurs de la Compétition française.

Médiarchitecture

La table ronde du Festival parlé « Qu’est-ce qu’on voit ? Une architecture de la preuve », qui réunissait cinéastes (Francesca Comencini et Christophe Cognet), historienne (Sylvie Lindeperg) et membre du collectif d’investigation Index (Francesco Sebregondi), proposait un retour à la notion – si souvent galvaudée dans le champ cinématographique – de « documentaire », afin de remettre en jeu ce qui en elle tenait de la construction historique, narrative et argumentative de la « vérité ». Au terme du débat, la position du co-fondateur d’Index, passé par Forensic Architecture, venait opposer un démenti à l’idée, rappelée par Sylvie Lindeperg, selon laquelle l’exigence de « preuve par l’image » était au fond une demande confinant à une posture éthique « négationniste » : selon un retournement logique discutable, celles et ceux qui s’en remettent à l’image seule pour asserter de la vérité des faits passés seraient les premiers à crier à la falsification dès lors qu’aucune image ne serait capable d’en attester. Or la position défendue par les membres de ces collectifs de contre-investigation que sont Forensic Architecture, Disclose ou Index, œuvrant à la périphérie des pouvoirs autorisés à l’énoncé de la « vérité » (et en premier lieu : l’État, surtout lorsqu’il pourrait être coupable de crime de guerre), est toute autre. Si ceux-ci se réclament de l’ « image opératoire », concept proposé par le vidéaste Harun Farocki pour désigner les représentations médiatiques instrumentant l’action technique (« quand voir, c’est faire ») et notamment l’action militaire ou sécuritaire (frappe de drone, vidéosurveillance), c’est en assumant une inversion du diagnostic porté par l’artiste allemand. D’une part, en mettant les outils de la technique de la simulation en trois dimensions au service de la reconnaissance des crimes et non de la dissimulation de leurs auteurs. Si les images que la contre-enquête cherche à produire par les images de synthèse sont certes des images absentes, elles n’en sont pas moins mathématiquement déductibles des sources matérielles non-visuelles par ailleurs présentes sur les lieux de l’enquête (l’analyse balistique permet ainsi une mise en scène dynamique des images, souvent fixes et par conséquent muettes, relevées par l’enquête). Qu’on constate le renouvellement nécessaire de la définition du documentaire proposée par Jean Vigo à la suite de son À propos de Nice en 1930 : là où le cinéaste évoquait un « point de vue documenté par le film », il faudrait désormais penser ces vidéos comme des « points de vue instrumentés » par les différentes sources parallèles à l’image, mais trouvant en elle un moyen d’accéder à une connaissance nouvelle. D’autre part, ces « images opératoires » sont réinvesties d’une fonction transformationnelle non plus mise au service de l’industrie ou des pouvoirs de surveillance, mais des pratiques militantes et notamment des luttes portées par les collectifs de famille de victimes des violences policières. Les enquêtes indépendantes de ces organismes, un temps tenues à l’écart des sphères judiciaires, sont dorénavant commissionnées par l’instruction elle-même, affirmant ainsi la nécessité grandissante d’une prise de distance par rapport aux instances internes d’auto-régulation de l’usage de la violence par son détenteur « légitime ».

Plusieurs films de la sélection témoignaient de cette nécessité de l’émergence de discours minoritaires provenant du dehors de l’image, pour mieux la retrouver. Ainsi Hors-titre (Mention spéciale du jury courts métrages et premiers films)de Wiame Haddad proposait la reconstitution d’un récit absent des manchettes des journaux français en date du 18 octobre 1961, soit le lendemain d’une soirée de massacre des indépendantistes algériens par la police parisienne. Le court film, muet, intercale à ces reportages tronqués de la situation politique française de l’époque l’image d’un studio chichement meublé et celle d’un individu (interprété par le père de la cinéaste) qu’on imagine être un manœuvre algérien en route vers la manifestation. Sur le seuil de la porte, celui-ci est déjà entre la vie et la mort, et pareillement cet événement de l’histoire se trouve écartelé entre la lutte et l’oubli.

Urban Solutions (Prix du Court-métrage) , film collectif brésilien réalisé par Arne Hector, Luciana Mazeto, Minze Tummescheit et Vinicius Lopes œuvre lui aussi au moyen d’un mélange composite de représentations artistiques parodiées et d’images techniques détournées. À la croisée du regard esthétique normé d’un peintre allemand du XIXème siècle, cherchant dans les documents et impressions visuelles ramenés de ce monde encore exotique la matière à l’écriture de son Voyage pittoresque, et de l’architecture issue de l’utopie scientiste sur laquelle la nation brésilienne s’est fondée, la révolte gronde dans les guérites de gardiennage des grands ensembles d’un quartier bourgeois. Car dans le Brésil moderne d’Urban Solutions, la classe des concierges forme le nouvel avatar du prolétariat racisé d’une société terrorisée par l’expropriation. Au-delà des images de vidéosurveillance devant lesquelles s’endorment ces cerbères épuisés, et d’un jeu sur placards faisant la publicité des sociétés de contrôle de l’espace urbain (auxquels le film emprunte d’ailleurs son titre), quelques “tableaux vivants” scandent l’exploration de ces ensembles urbains. Leurs mises en scène loufoques (au milieu d’un intérieur bien comme il faut, près d’une riche blanche en majesté sur un fauteuil, un livreur à vélo fait une apparition remarquée) interprètent sur le mode burlesque les stratégies mises en œuvre par la bourgeoisie raciste pour se prémunir de tout rapport avec leurs inférieurs. Ce n’est qu’à la fin du film que la parodie cède sa place à un discours autrement revendicatif. En s’achevant par un chant révolutionnaire appelant à l’insurrection des favelas et à la reprise en main par leurs habitants de leurs richesses spoliées, Urban Solutions a choisi son remède au problème des gated communities.

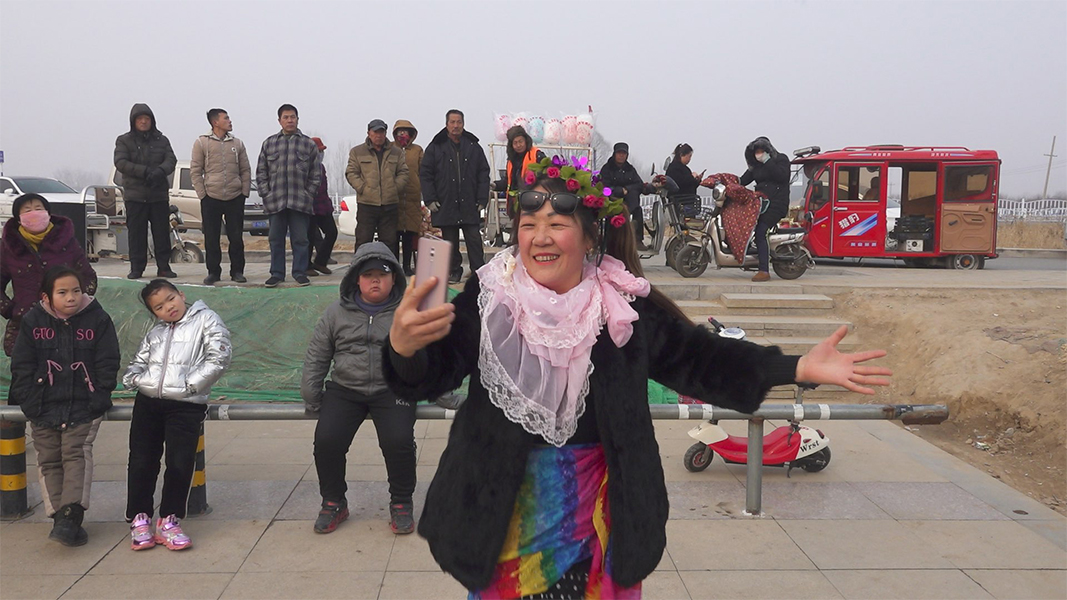

Le dispositif du film Huahua’s Dazzling World and its Myriad Temptations de la réalisatrice sino-canadienne Daphne Xu pourrait se résumer à son plan le plus construit : Huahua, une femme chinoise d’âge mur partageant son temps entre son statut de grand-mère au foyer et son métier d’influenceuse sur les réseaux sociaux chinois WeChat et Kuaishou, répond à une petite annonce sur cette dernière application et se livre à un surprenant numéro de femme-sandwich devant l’entrepôt d’un magasin de vente en gros. Au flot ininterrompu des hommes chargeant et déchargeant des caisses à l’arrière-plan répond le flux lui-même continu de la diffusion en streaming offerte par Huahua à ses abonné.es, que le trépied portant le smartphone met en évidence à l’avant-plan. Entre les deux, le corps frénétique de l’influenceuse tressaute le temps d’une danse effrénée que même les signaux de détresse de son organisme usé, toussant et crachotant, ne parviennent à interrompre. Une telle représentation du corps sans cesse électrisé par le travail nécessaire à la subsistance de sa petite famille (ses enfants sont absents du film et son bon à rien de mari ne participe pas à la survie du groupe) est paradoxalement mise en évidence par son espace d’énonciation. L’écran du smartphone et ses multiples intermédiaires (comme ces filtres visuels qui rajeunissent les traits de cette mère Courage en instance de divorce et cherchant à se remarier) apparaît en effet comme le lieu privilégié de l’aliénation. Loin de les tenir pour une vision polie et aseptisée – comme un hors-champ de l’espace social – le montage que le film réalise de ces saynètes met au contraire bien en évidence les évolutions du modèle productif chinois, du travail manuel à l’économie numérique. Une courte vidéo de Huahua elle-même offre la vision la plus parlante de cette continuité : sur les poses improvisées de l’influenceuse au rythme d’une chanson pop, le chanteur vante le respect ancestral dû au travailleur de la terre, fondation fantasmée de la société chinoise.

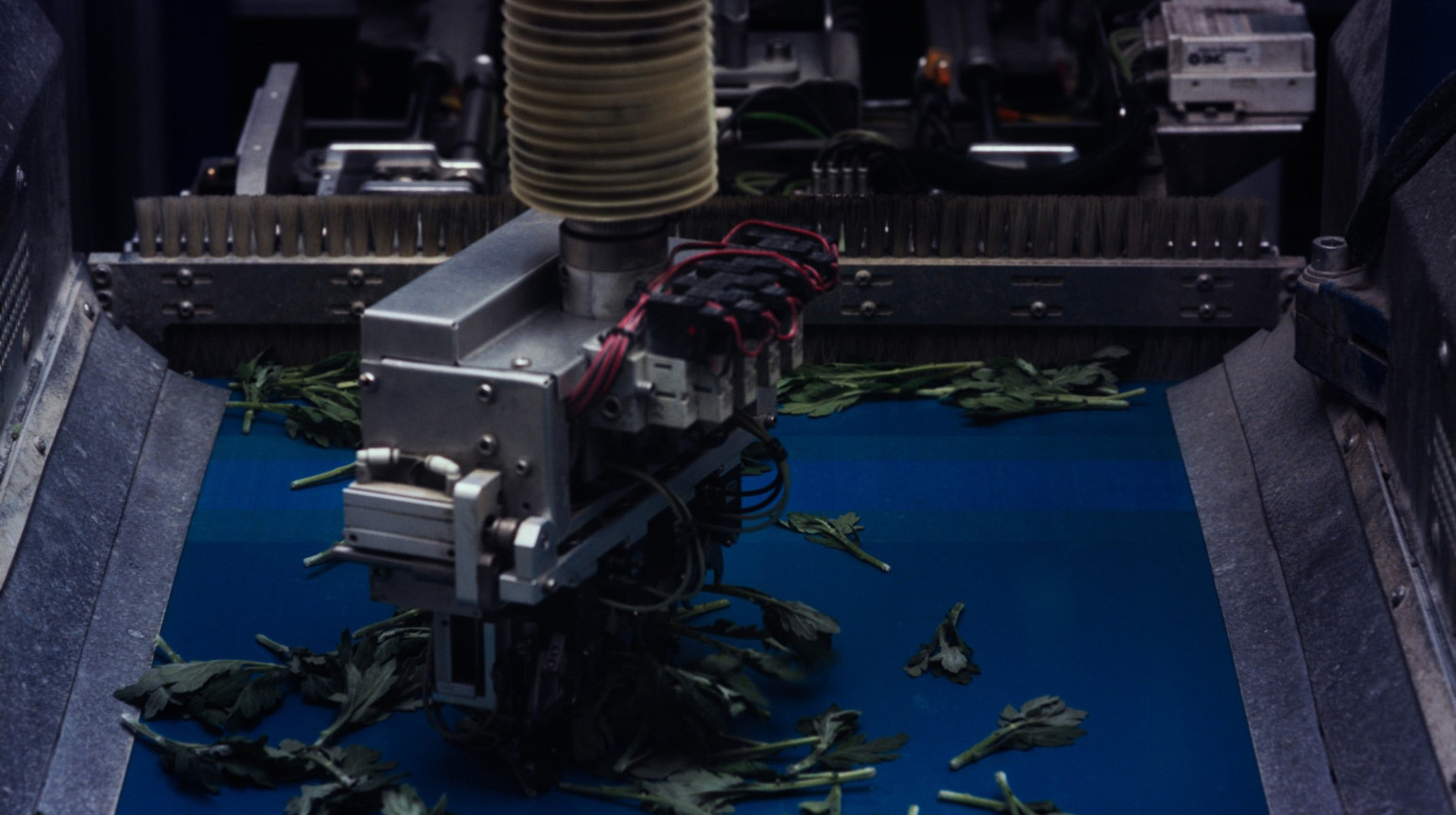

Autre dispositif radical, autre espace architectural où le capitalisme tardif se donne à voir le plus crument : l’usine dépeuplée que filme Gerard Ortín Castellví dans Agrilogistics . L’endroit n’est pas sans évoquer le Roll On Roll Off du film de Marie Reinert, à la différence près que le bateau de marchandises aux mille moniteurs s’est transformé en chaîne de tri et d’emballage des fruits et de plantes. La rencontre entre les bras articulés, les arrosoirs motorisés ou les pinces à rempoter automatiques, et les couleurs vibrantes des légumes à peine sortis de leur serre, ne manque pas d’étonner. Vide d’êtres humains, les machines et les végétaux se rencontrent sans intermédiaires, en l’absence totale de l’espèce responsable de ce ballet mécanique et à laquelle sa production est destinée. Tout semble avoir lieu dans une manufacture de clones à l’autre bout de la galaxie, ou après la disparition d’une humanité qui aurait oublié de couper le courant en partant. À force, le regard anime ces robots et leurs petites maladresses (l’un « trébuche » sur un tuyau d’arrosage, l’autre bute sur le « coude » de se voisin de tapis roulant), comme pour se raccrocher à une forme de vie dont la gaucherie serait la démonstration. Un troisième règne s’invite dans le film, renforçant la conviction qu’Agrilogistics filme un monde posthumain : les animaux, lama, moutons, cochons, qui entrent dans la serre à la faveur de la nuit. Baigné d’une chiche lumière violacée, le laboratoire plastifié où croissent les plantes semble cette fois-ci définitivement abandonné, à la manière des ruines tarkovskiennes de l’abattoir calciné où s’ébattent les chiens de Gorge, cœur, ventre de Maud Alpi. Révolte des machines, extinction de l’espèce humaine, ferme des animaux ou mélange des trois ?

Corpus révolutionnaires

Faut-il y voir la présence persistante de l’esprit du ciné-séminaire Typofilm organisé depuis le début de l’année planant sur les salles du sous-sol du Centre Pompidou ? Il n’en demeure pas moins que le Réel 2022 fut riche en notes de bas de page, carnets de croquis et textes filmés. Des pages du livre de Mutzenbacher de Ruth Beckerman aux planches multicolores de Langue des oiseaux d’Érik Bullot en passant par les gravures d’après nature d’ Urban Solutions les écrans de cette édition du festival se sont couverts de papiers et de caractères. Pour autant, ce goût de l’archive et du document ne reposait uniquement sur un plaisir bibliophile des beaux livres des beaux dessins. Plusieurs films semblaient avoir en commun la volonté de documenter méticuleusement des moments historiques de la gauche révolutionnaires ou des utopies concrètes luttant contre leur disparition.

Le film de Noah Teichner en tête, Navigators , résolument matérialiste en ce que celui-ci donnait à admirer aux spectateur·ices les sources visuelles et textuelles sur lesquelles repose le travail de l’artiste. Matérialiste aussi car la conjugaison de la copie 35mm, du papier granuleux et de la très belle typographie blanche comme poinçonnée dans la feuille, filmée à la tireuse optique, parvenait à reproduire visuellement l’émotion particulière qu’il y a à consulter un fond d’archive inconnu. Le split screen, les bobines d’actualités cinématographiques rongées par l’humidité, les éditions originales des textes d’Emma Goldman et de Alexander Berkman, ainsi que la musique distordue au rythme des comédies burlesques au ralenti : le dispositif de ce très bel essai filmique, loin de tout didactisme, suscite plutôt un plaisir d’enquêteur·ice qu’on devine avoir été celui du cinéaste. Sur le double écran se déploie l’histoire méconnue des déporté·e·s du Buford, intellectuel·les anarchistes et syndicalistes embarqué·es de force sur un bâtiment en partance pour l’URSS, poétiquement baptisé « L’Arche soviétique » durant la première Red Scare, avant de devenir le Navigator dans le film de Buster Keaton.

Dans Mangrove School de Filipa Cesar et Sónia Vaz Borges, c’est plutôt la grammaire visuelle du cahier d’écolier·e qui est mobilisée, en regard de l’apprentissage des techniques particulières que requiert la vie dans ces espaces marécageux de Guinée-Bissau. Entre les leçons d’arithmétique colorées qui scandent le film sur des cartons parcheminés, les enfants de cette école informelle transforment les entrelacs des racines en pupitres et en chaises tandis qu’ils et elles écrivent avec application au son des clapotis de l’eau et des bruissement de la canopée. Dans cet endroit, le dispositif scolaire classique apparaît dans toute son incongruité et le film s’amuse à entrecouper les séquences studieuses par les exercices pratiques que doivent maîtriser les enfants de cette communauté pour vivre en harmonie avec la mangrove. Cette école dispense également des cours d’histoire : les crayons rouges et bleus qui servaient de support aux problèmes mathématiques se transforment en petits soldats vêtus de treillis à mesure que le commentaire dévoile l’histoire révolutionnaire de la mangrove guinéenne. Peu à peu, apparaît l’importance politique de la tâche dont hérite les enfants de cette communauté en même temps que ses savoirs situés, à la manière de l’homme – ou du revenant – qui émerge des racines subaquatiques en ouverture du film : dans le quotidien tranquille de cet espace utopique, c’est en réalité à la lutte que l’on ne cesse de se préparer.

Autres documents révolutionnaires : les carnets d’Ulrike Meinhof et les journaux de Yoyes (alias María Dolores González Katarain, ancienne leadeuse de l’ETA, organisation armée basque), étalés sur une table à laquelle sont assises la réalisatrice Lur Olaizola Lizarralde et l’actrice Ana Torrent dans Third Notebook . Des partitions aussi, et des écrits personnels du compositeur d’avant-garde Alvin Curran, en provenance de Rome et des Années de plomb, dans When There Is No More Music To Write, And Other Roman Stories d’Éric Baudelaire. Dans Relaxe , ce sont les côtes du procès de Tarnac qui sont méticuleusement conservées par Manon Glibert dans une pièce dédiée de sa grande maison corrézienne pour la préparation de sa défense tout au long des années qu’aura duré le procès. Tandis que le cadre s’emplit des scènes de vie de la communauté, les jeux d’enfants dans le jardin, la culture du potager, les concerts dans la salle communale, les textes juridiques viennent se superposer à l’image, en caractères blancs dépourvus d’empâtements, coiffés de leur numéro de référence et truffés de vocabulaire pénal.