D’un spectateur l’autre

Sur The Fabelmans (Steven Spielberg, 2023)

§ 1. Médiations

C’est une scène comique de The Fabelmans : la première petite amie de Sammy, idolâtre du Christ, va le convoquer en prière pour supporter le poids d’un premier échange amoureux. La séquence se construit ainsi sur un enchaînement de blasphèmes visuels (l’intégration, par l’effet d’un zoom arrière, des figures du Christ dans une série de portraits de chanteurs, la brève confusion entre entrée en prière et fellation, etc.) qui tendent à faire du Christ non le visage visible du Fils comme le lieu où se découvrirait le visage invisible du Père selon le « chemin » (Jean 16, 13) de l’Esprit, qui donne la méthode trinitaire par laquelle le Christ apparaît à la fois comme le Christ et comme le Fils (par suite comme le Père), mais le simple médiateur d’un face-à-face. Notre hypothèse sera la suivante : que s’y fait discrètement jour une compréhension proprement juive de la configuration trinitaire, qui déteint en réalité sur l’intégralité de l’économie figurative. Au contraire d’une lecture du « trois » qui reviendrait systématiquement à l’événement de la Révélation, suivant une configuration verticale et à sens unique où l’Esprit disposerait le regard de l’homme vers la dé-couverte du Père sur la face du Fils, l’infinité de la parole de Dieu implique ici moins le recours à l’Esprit qu’elle ne requiert immédiatement l’homme. Comme l’écrit Scholem, reprenant un trope de la kabbale lourianique, « [chaque] mot de la Torah a six cent mille « visages », sens ou entrées, d’après le nombre des enfants d’Israël qui se trouvaient sur le mont Sinaï. Chaque visage est visible pour l’un d’entre eux seulement, tourné vers lui seul, et ne peut être ouvert que par lui. Chacun a son propre accès, non interchangeable, à la révélation.[11][11] Gershom Scholem, La kabbale et sa symbolique, trad. fr. J. Boesse, Paris, Payot et Rivages, coll. « Petite Biblio Spiritualités », p. 24. » Certes, il s’agit ici de soutenir qu’on substitue à la fonction de guidage de l’Esprit l’expérience du visage de l’autre homme, où se lit chaque fois de manière unique l’enseignement divin. Mais est-ce encore suffisant ?

D’abord, pour une pensée chez qui révélation se dit מַתַּן תּוֹרָה, don de la Torah, où « ce qui se produit au Mont Sinaï n’est donc pas le dévoilement de Dieu, mais la donation d’une loi[22][22] Dan Arbib, « D’une révélation qui serait juive. À propos de Ce que sait la foi, de Vincent Carraud », Communio, 2022/2 (n° 280), p. 87. », on substitue à la triade regard de l’homme → Christ → Père, qui caractérise en même temps le rapport de communion entre Dieu et l’homme dans l’amour d’un Dieu incarné, une triade autrement plus ouverte que l’on pourrait décrire comme suit : l’homme ↔ l’enseignement (la Torah) ↔ Dieu. Autrement dit, là où ce qui est chrétien se transcende dans un chemin unique, le judaïsme s’en tient à une donation de Dieu jamais donnée une fois pour toutes, incarnée pleinement dans la médiation de son enseignement. La révélation juive repose sur son inépuisabilité, qui elle-même tient au fait que Dieu ne se révèle que par médiation – Dieu dont la parole « se déploie et se continue à travers la parole humaine qui énonce, répète, enseigne et finalement par cela même constitue la Torah elle- même[33][33] Ibid., p. 88. ». Quand la structure trinitaire repose a priori sur l’uni-directionnalité du sens, se découvre ici l’accès à une dimension où le sens serait d’abord indéterminé – « [rempli] de sens en soi, mais sans signification spécifique[44][44] Gershom Scholem, Op. Cit., p. 51. » – pour ensuite, dans un retard constitutif et par l’intermédiaire d’un nécessaire tiers, venir au jour dans une série infinie de variations, reçues insubstituablement sur les visages des enfants d’Israël. On comprend, en revenant à la séquence elle-même, le retournement qui a lieu : au lieu que de se rapporter au Christ suivant la phénoménalité propre de la Trinité (vision chrétienne), le Christ a valeur, d’une façon radicalement non-chrétienne, de ce qui soulage de la violence du face-à-face et des premiers émois amoureux, de même que la Torah, écrit Levinas, protège « contre la folie d’un contact direct avec le Sacré sans la médiation de raisons[55][55] Emmanuel Levinas, « Aimer la Thora plus que Dieu » in Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », 1976, p. 222. ».

Or cette question est authentiquement spielbergienne, au sens où elle prend en charge les problèmes figuratifs fondamentaux de son cinéma. Car si sa seule question est celle de la rencontre, au sens de la difficulté à tenir ensemble i) l’exigence du respect de l’inconditionnalité de l’expérience éthique, c’est-à-dire du caractère événementiel, reçu et jamais spontanément projeté, de la signifiance d’autrui, et ii) celle qui consiste à faire émerger de cette rencontre un renouvellement d’ordre ontologique, par où le même ne se laisserait désormais voir qu’en laissant apercevoir l’autre en lui[66][66] Cf. « Que faire de la police ? », § 1., s’élève toujours, c’est-à-dire à chaque rencontre, un problème de taille : quand bien même la rencontre relèverait effectivement d’une coupure avec l’expérience, au sens d’un « arrachement au contexte du monde, au monde signifiant comme un contexte[77][77] Emmanuel Levinas, Entre nous. Essai sur le penser-à-l’autre, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », 1991, p. 68. », elle a toujours lieu sur un fond, et rencontrer l’unique implique toujours de le rencontrer avec d’autres uniques. À ce problème, la médiation, souvent caractérisée chez Spielberg par des plans où une figure tierce acquiert, au centre de la composition, valeur d’arbitrage, semble apporter une réponse positive : elle est ce qui vient corriger l’asymétrie de la rencontre, en même temps qu’elle assure la possibilité d’une communication une fois passée la rupture initiale de la confrontation avec l’autre. Reste que, pour cerner la manière dont The Fabelmans éclaire singulièrement toute l’œuvre, dont elle décrit les origines, il faudrait encore accomplir un pas en arrière, et comprendre que la figure locale de la médiation à l’intérieur du plan n’est qu’une possibilité parmi d’autres de la phénoménalisation du tiers. Le tiers, autrement dit, est toujours là : de même qu’il n’y a pas, dans la pensée juive, d’original non-traduit, de même il est impossible de se rapporter à un événement sans un tiers qui passe de l’asymétrie à la comparaison, de la proximité à la justice.

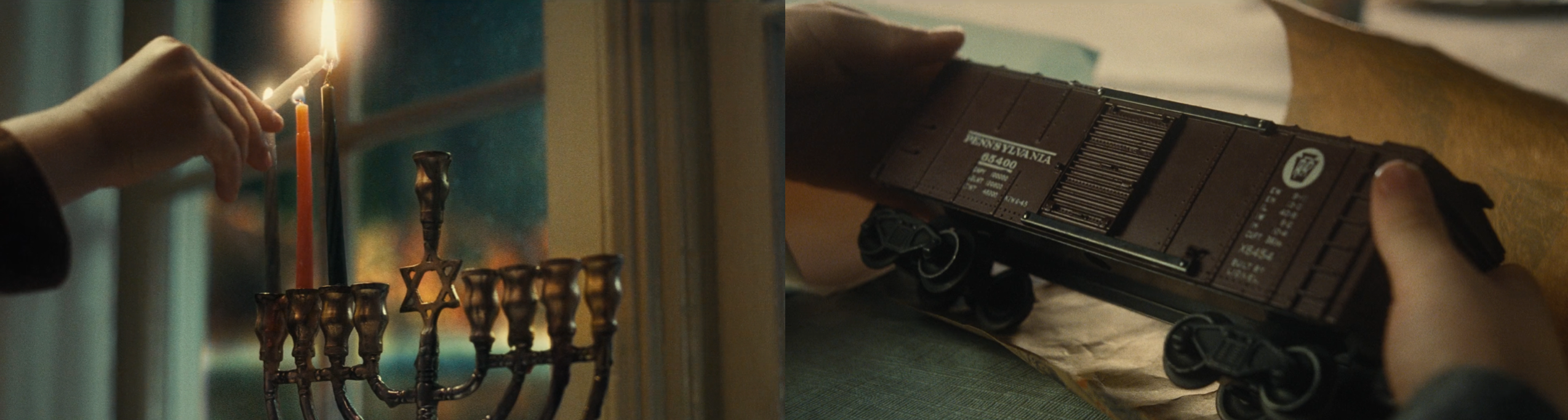

Cette configuration tient d’abord à la structure de tout phénomène, qui a pour principe élémentaire d’être regardé. Or une perception visuelle, chez Spielberg, ne présente aucunement les contours d’une réception passive, mais consiste précisément en ce sans quoi une rencontre ne saurait être possible : lorsque par exemple le jeune Sammy, reproduisant la scène de The Greatest Show on Earth, organise la collision d’un train et d’une voiture, son regard est la médiation qui opère le passage entre les figures isolées et leur rencontre dans le plan suivant. À ce titre, il s’approprie les propriétés de la lumière, telles qu’elles étaient décrites quelques plans plus tôt : les lumières de Hanoucca, en effet, avaient moins valeur intra-diégétique d’éclairage que de liaison accomplie dans le montage entre les différents wagons reçus par Sammy. C’est que ces lumières différaient absolument d’une flamme qui réchaufferait le foyer, qui inviterait la famille à persévérer dans son être, et qui de ce fait se satisferait de l’échelle figurative du plan : les lumières de Hanoucca « éclairent au dehors », « là où la maison reste ouverte sur la rue, où la vie intérieure côtoie la vie publique[88][88] Id., « Le clair et l’obscur » in Difficile liberté. Essais sur le judaïsme, Op. Cit., p. 342. ».

Commémorant le miracle de la fiole d’huile, et par suite l’idée d’un détachement de la lumière vis-à-vis de ses sources matérielles, Hanoucca fait émerger dans le montage l’intermédiaire qui, articulant l’intérieur et l’extérieur, transmet ses qualités à tout tiers, et donc à tout spectateur. Il n’est par conséquent pas anodin que la « Spielberg face » marque toujours la précédence radicale de la réception de l’événement sur sa donation, voulant que tout phénomène proprement spielbergien ne puisse que s’antidater : car la vision est à la fois le lieu de la stupeur devant toute survenue et sa condition de possibilité même, puisque son fonctionnement relève à la fois de la passivité (dans le plan) et de l’efficace (dans le montage).

D’où s’ensuit une conséquence radicale : le principe voulant que tout·e spectateur·ice soit en même temps metteur·se en scène, et que tout·e metteur·se en scène soit en même temps spectateur·ice[99][99] La première « Spielberg face » stricte du film sera d’ailleurs celle plongeant sur Sammy en train de filmer le soldat s’éloignant. De même, l’envie de se remettre à faire du cinéma sera approchée par un travelling de gauche à droite, rejouant le mouvement qui, dans le premier plan du film, avait d’abord accompagné le personnage au cinéma. . C’est ce que raconte la scène matricielle du divorce : alors que Sammy est présenté comme spectateur de la scène (photogramme 1), assis comme il le serait devant une représentation théâtrale, le découpage le pose ensuite comme médiateur (photogramme 2), dans la mesure où sa connaissance préalable des raisons de la situation constitue la pièce manquante reliant le père et les sœurs, entre qui la communication est rompue. Surtout, un plan intercoupé, qui ne correspond aucunement aux conditions réelles de la séquence, présente Sammy prenant sa caméra et filmant, dans un miroir (le point importe, on y reviendra), le divorce de ses parents, point d’achoppement de toute la filmographie de Spielberg. Le plan suivant prendra acte de ce qui vient de s’accomplir dans un fondu enchaîné : au visage sidéré du spectateur Sammy viendra se superposer le mouvement d’une bobine, assimilant définitivement la réceptivité du regard à l’activité du montage. Si l’on revient plus largement à la structure du film, on peut s’apercevoir qu’elle met en œuvre ce double mouvement : là où le film commence sur Sammy se situant, à l’intérieur du plan, comme suture entre ses deux parents, selon un mouvement tripartite où chacun·e des deux se l’approprie dans une configuration duale, les dernières séquences avec les parents, pourtant séparées, seront unies dans le montage par le seul fondu au blanc du film, achevant pour Sammy-Spielberg d’intégrer les pouvoirs dialectiques des lumières de Hanoucca. Nul ne s’étonnera alors de ce qu’au cinéma le jeune Sammy se rapproche, au fur et à mesure du déroulement du film, de la lumière du projecteur : le regard est d’abord atteint par un mouvement descendant allant du projecteur à l’œil, puis (photogramme 1) éclaire extérieurement l’enfant, avant que ce ne soit à lui d’initier un mouvement volontaire le hissant (photogrammes 2 et 3) jusqu’à la lumière, qui in fine semblera émaner de son visage. On voit ici l’interaction entre le cinéaste et la projection de son enfance, comme un passage de relais de la mise en scène au spectateur (le mouvement de la lumière vers le visage) et passage en retour du spectateur à la mise en scène (le mouvement du visage vers la lumière).

***

§ 2. Du surnuméraire

Reste que la triade membre (i) de la rencontre ↔ le ou la spectateur·ice/metteur·se en scène ↔ membre (ii) de la rencontre (en tant qu’application de celle décrite plus haut, l’homme ↔ l’enseignement (la Torah) ↔ Dieu, puisque l’enseignement relève précisément d’une réception comme interprétation active) n’épuise pas le sens de la règle de trois, mais présente en quelque sorte sa face positive. Car, on le sait, le troisième membre est aussi celui qui vient briser l’unité de toute configuration duale : non seulement, pourrait-on dire, le tiers menace le caractère inconditionnel de la rencontre d’autrui, puisqu’il implique une limitation de la responsabilité illimitée à son égard, mais plus profondément il peut faire éclater la proximité comme l’amant·e éprouve la tenue en soi-même du couple. Le tiers est, à ce titre, également un intrus. On peut se rapporter dans cette perspective à l’arrivée de l’oncle Boris : il constitue à la lettre un événement, qui s’antidate dans la scène précédente (ce qui le rend plus ancien que lui-même, au sens où quand il se produit il est toujours déjà advenu) et phénoménalise son arrivée à sa mesure propre – ainsi mère et fille s’y rapporteront suivant les rebords triangulaires de leur fenêtre, avant que de lui accorder un plan subjectif où il se rapportera à la famille suivant la même structure ternaire, reprenant d’ailleurs un plan typiquement spielbergien (photogramme 4). Or l’intérêt intra-diégétique du personnage tient précisément à ceci qu’il mettra en œuvre la déliaison entre le principe de l’art et le principe de la famille ; bref, qu’il remettra en cause la possibilité d’un accord serein au sein d’une configuration duale quelconque.

Une autre scène décrit de manière autrement plus retorse ce que le mouvement ternaire peut imposer au duo : celle de la séparation entre Sammy et Monica. La scène repose, du point de vue de son agencement, sur un caractère tragique qui tient au fait que tout continue à mettre en scène les signes de l’amour quand la diégèse détermine par avance sa destruction. C’est que, lorsqu’il ou elle remarque la lumière rose émaner de Monica et la lumière bleue émaner de Sammy (photogrammes 1 et 3), le ou la spectateur·ice ne peut qu’avoir en tête la séquence du bal de West Side Story : or précisément, le rose et le bleu y atteignaient un point de communication inouï – Tony se détachant sur fond bleu mais éclairé par des projecteurs roses, la ceinture rouge de Maria prolongée par des flares bleus, leurs déplacements reposant sur un échange permanent du rose et du bleu, etc. Le rose encerclé par le bleu n’était pas un rose comprimé, mais simplement l’éclosion d’une configuration où l’un ne pouvait tenir sans l’autre, par quoi la rencontre ne s’achevait que dans la mesure où elle laissait entr’apercevoir un monde dans lequel chaque être ne se manifestait qu’en laissant manifester en soi les autres. Ici, si les lumières ne se rencontrent pas, elles apparaissent néanmoins à la convergence d’un élément neutre (photogramme 2), soit une lumière blanche à valeur de médiation qui, dans l’économie de la séquence, unit les deux figures. La lumière blanche, autrement dit, a valeur de promesse de la continuation de la rencontre comme transpropriation du rose vers le bleu et du bleu vers le rose ; mais cette promesse ne saura être tenue, et c’est précisément une configuration ternaire (trois femmes chantant « Stop ! » d’une même voix) qui viendra arrêter l’extension de la communication chromatique.

Mais c’est évidemment autour du personnage de Bennie, collègue du père de Sammy et amant de sa mère, que le film accordera le plus d’ampleur à ces questions, spécifiquement avant toute révélation explicite le concernant. On peut prendre trois exemples :

- i) Lors du premier dîner, Mitzi, après avoir écouté Bennie décrire les exploits professionnels de Burt, déclame « I love Burt’s brain » (pourtant rendu accessible par Bennie seulement !) et se tourne vers son mari, dans un champ-contrechamp dont l’autosuffisance se verra immédiatement contredite par un léger décalage de la mère : en faisant apparaître Bennie sur sa gauche, elle fait droit au fait qu’elle s’adressait jusqu’ici à Bennie de manière cachée, refoulée par le champ-contrechamp, en même temps qu’elle apparaît comme la figure médiatrice entre Burt et Bennie. Bennie, ce faisant, se présente comme le spectateur du couple, mais désormais comme spectateur spielbergien, c’est-à-dire conjointement passif et actif (dans la mesure où il contribue de facto à la reconfiguration de la disposition duale) : en quoi la figure médiatrice du spectateur-metteur en scène dévoile ici sa face négative comme figure possible de l’intrusion. On doit en effet tenir ensemble la posture douloureuse de l’amant et le fait que, par exemple, Bennie soit à plusieurs reprises le relais des intuitions sensibles du ou de la spectateur·ice à l’intérieur du film lui-même. Ainsi de la scène où les faux ongles de Mitzi retentissent péniblement sur son piano : le zoom se rapprochant du visage de Bennie est alors exactement concomitant de la prise de conscience du ou de la spectateur·ice.

- ii) Lorsque Burt apprend aux Fabelman que General Electric souhaite l’embaucher à Phoenix et que Bennie ne pourra a priori pas les suivre, une dispute éclate et entraîne, du point de vue de l’économie figurative, une double conséquence : d’abord, la mère va partir en furie mais en prenant toujours le soin de s’intégrer dans une configuration triangulaire (dans la salle de bains ou dans l’escalier), si bien que le duo, par effet de projection, n’apparaît jamais seul ; ensuite et surtout, la caméra va enchaîner des commencements de travellings circulaires mais sans jamais pleinement revenir au point de départ. Or dans la mesure où la révélation de la vérité sera, plus tard, accompagnée d’un travelling circulaire complet, on peut, par rétroaction, comprendre que la vérité tente de se faire jour et fait signe vers ce désir, mais qu’elle n’a pas encore les moyens pour le faire.

- iii) À la fin du film, alors que Burt et Mitzi sont déjà divorcés, Sammy reçoit une lettre de sa mère, qu’il transmet immédiatement à son père : alors qu’il la regarde d’abord avec une certaine affection, on devine qu’il aperçoit ensuite Bennie sur l’une des photos ; à la faveur du champ-contrechamp, son visage se rapproche progressivement de l’angle de plafond au point, lorsqu’il relève la tête, que son visage, désormais ramené à la configuration triangulaire liminaire, devient à la lettre l’un des trois angles d’un triangle.

L’épisode du séjour de camping va porter cette logique à un point d’intensité inégalé. La séquence s’ouvre sur une série de configurations ternaires : les trois enfants regardent le père assembler des branches de manière triangulaire afin d’allumer un feu. Mais cette série est comme immédiatement compliquée par l’agencement interne du plan, qui veut que se trouvent de chaque côté Sammy, seul et filmant avec sa caméra, et Mitzi et Bennie, jouant à se suspendre au tronc d’un sapin. Or la coupe qui advient immédiatement, rompant l’équilibre des configurations en assumant un recadrage sur le duo formé par Bennie et Mitzi, impose de réévaluer en retour la situation : il y avait bien une troisième configuration ternaire qui encadrait les deux autres, soit celle d’une dyade (Mitzi et Bennie) cernée par un regard qui en perce déjà le caractère problématique. En quoi le recadrage n’agit pas au titre de coupure vis-à-vis de la règle de trois, mais bien comme intégration dans un triangle où, par rétroaction des révélations ultérieures, le cinéaste Spielberg se montre comme voyant dans la caméra de Sammy.

La scène de la danse, qui suit immédiatement, poursuit ce cheminement et reprend directement, par un effet complexe d’ironie dramatique, l’assimilation de la caméra au cinéaste Spielberg sachant déjà ce dont il est question. On peut s’y rapporter d’au moins trois manières :

- i) D’abord (photogramme 1), elle est prosaïquement le lieu d’une opposition entre Burt et Bennie, ou entre les lumières du feu (celui qui, justement, avait été délaissé par le recadrage) et les phares de la voiture : chacun des deux, de fait, se tient dans la configuration ternaire habituelle du triangle amoureux.

- ii) Ensuite, la scène met en œuvre une série de dédoublements qui viennent rompre l’unicité de l’événement (photogrammes 2 et 3) : en sus des deux hommes de Mitzi, on peut citer les flares des deux phares de la voiture ou la fille qui vient mimer les gestes de sa mère. Lorsque la caméra se recentre sur le visage de la mère, elle apparaît comme le point de convergence ou comme le sommet articulant triangulairement une suite de configurations duales (puisque, là encore et à la lettre, elle joue un double jeu). Elle est en même temps ce qui dialectise une source lumineuse censée l’éclairer en une émanation de ses gestes mêmes, jusqu’à la manière dont le découpage accompagnera dans un même mouvement de coupe l’inclinaison de son bras venant saluer et la diagonale lumineuse issue des phares. Ajoutons ceci : dans la manière dont elle tourne sur elle-même, intégrant chaque figure dans son auto-mouvement, Mitzi anticipe les travellings circulaires qui révèleront les configurations sous-jacentes de ce séjour.

- iii) Enfin, il se trouve que dans le photométéore circulaire où se rassemblent les différents redoublements, il est encore une figure a priori unique : Sammy, qui filme la scène. Or dans la mesure où la projection du film, qui interviendra quelques séquences plus tard, se conclura sur un zoom écartant toute projection lumineuse issue du père pour se concentrer sur le rapport entre Mitzi et les phares (de Bennie), on est en droit de penser que Sammy fait ici office de figuration du Spielberg sachant plutôt que d’un personnage soumis aux nécessités intra-diégétiques. En quoi le regard-caméra de Mitzi (photogramme 4) condense l’intégralité du mouvement de la séquence : il est à la fois adresse à Burt, adresse secrète à Bennie, et adresse au cinéaste sachant, qui sublime la venue en présence de sa mère de manière telle qu’il lui était impossible de ne pas établir de quelque façon une communication avec elle, avant que celle-ci ne puisse être explicitée.

§ 3. Pardonner

Comment ne pas penser à une séquence fameuse de Catch Me If You Can ? Le couple Abagnale y dansait, autorisant a priori une permutation, initiée par les mouvements concentriques de la mère, de la règle de trois comme signe de l’harmonie (dans le passage du photogramme 1 au photogramme 2, la mère et Frank Jr. alternent les positions centrales). Or non seulement Frank Sr., qui était plus tôt apparu redoublé dans un miroir, n’a jamais le droit à cette position médiatrice, mais surtout un événement va mettre fin à la possibilité même de la permutation : en tâchant de vin la moquette du salon, Paula fait certes symboliquement apparaître le ver dans le fruit, mais plus profondément elle conduit, en contraignant son fils à aller chercher de quoi nettoyer (photogramme 3) à l’irruption de l’horizon (le bleu, toujours assimilé chez Spielberg au surgissement de l’absolument autre) dans l’autosuffisance du foyer, signe avant-coureur de ce que i) ledit foyer se délitera effectivement ; ii) Frank Jr. fuira ce délitement en se portant de manière constante vers le lointain du bleu, sans possibilité de retrouver le foyer par le détour de l’horizon. Surtout, la tâche coupe la scène en deux : à la permutation succède ensuite la position d’un spectacle où Frank Jr., devenu spectateur, assiste à la mise en scène du couple de ses parents, accentuée par le regard-caméra de Frank Sr. (photogramme 4). Il n’y a qu’à voir une séquence plus tardive pour comprendre ce qui est en jeu ici. Lorsque Frank Jr. rentrera chez lui et surprendra sa mère avec un amant, sa confrontation avec ledit amant ouvrira la possibilité d’une autre configuration triangulaire où la mère, pourtant a priori – du moins dans la ligne courant précisément de Ford à Spielberg – marque même du foyer et de ses couleurs chaudes, se trouvera comme baignée d’un halo bleuté redoublé par la couleur de sa robe. Autrement dit : la mère n’appartient déjà plus au foyer ; elle est déjà gagnée par le lointain de l’horizon – horizon qui avait, dans le montage, été ouvert par l’épisode de la tâche de vin.

Si l’on revient à The Fabelmans, on peut observer que la mère semble d’abord, ne serait-ce que d’un point de vue proprement diégétique et dans la continuité de ce halo bleuté, ne pas pouvoir s’inscrire dans l’autosuffisance du foyer : souvent filmée sur des seuils, qui à la fois la situent comme point d’interaction entre le foyer et le non-foyer et comme enfoncement dans le foyer au titre de condamnation, elle va même, dans une échappée qui commente très directement plusieurs moments de War of the Worlds, tenter de le quitter en allant se confronter à la puissance de l’horizon (en l’occurrence, en emmenant ses enfants dans la proximité la plus grande possible avec une tornade). Or à bien y regarder, la séquence se distingue de War of the Worlds en ce qu’elle se rapporte à l’horizon sur le mode du champ-contrechamp, dans un rapport de déliaison radicale, là où (photogramme 2) l’horizon venait autrefois percer la tenue en soi-même du foyer de l’intérieur, jusqu’aux éclairs venant se refléter sur les fenêtres de la maison. Une chose résiste néanmoins : quelques plans plus loin, une rangée de caddies (photogramme 3), reproduisant cette fois le mouvement affolé du train en feu (photogramme 4), va défiler devant les phares de la voiture, qui venait justement de s’arrêter. En d’autres termes encore, le foyer, par l’intermédiaire des caddies qui relèvent précisément d’un mouvement de l’horizon vers le foyer (puisque l’on sort de chez soi pour ramener à soi, au creux de sa cuisine), peut encore opposer une résistance au mouvement unidirectionnel de fuite vers l’horizon. On retrouve ici le drame du plan séminal de Catch Me If You Can, où l’explosion du foyer est concomitante d’une opposition radicale d’avec l’horizon, qui vient ravaler la mère adultère.

Est-ce à dire, pour autant, qu’aucun pas n’aurait été accompli ? Notre hypothèse sera la suivante : que, loin des échappées de sa filmographie (du père dans Close Encounters of the Third Kind, de la mère dans Catch Me If You Can, etc.), Spielberg filme cette fois depuis le pardon. La scène où Sammy révèle à sa mère son secret, i.e. le fait qu’il sache tout de la configuration triangulaire, est à cet égard tout à fait parlante. Elle commence certes d’au moins deux manières par poursuivre le mouvement décrit jusqu’ici : i) après avoir mis une claque à son fils, Mitzi est filmée, par la violence d’un travelling arrière, dans une capsule de foyer qui apparaît intégralement référée à l’horizon par l’intermédiaire du couloir bleu (photogramme 1), jusqu’à ce que, dans la chambre de Sammy, son visage apparaisse dans la continuité de la ligne d’horizon sur une scène dessinée de cowboy à cheval (photogramme 2) ; ii) la scène, en tant que dévoilement explicite de la règle de trois, reste soumise à l’expansion des structures ternaires, des fenêtres (photogramme 3) au bras de la mère (photogramme 4), qui prend acte visuellement de ce qu’elle a malgré elle intégré son fils dans une situation à laquelle il aurait dû demeurer étranger. Or le mouvement de la séquence va consister à s’acheminer progressivement vers une structure uniquement duale, où Sammy pourra étreindre sa mère sans référence figurative à quelque troisième membre. La dernière séquence figurant Mitzi s’ouvrira d’ailleurs sur une perception depuis un meuble de la cuisine, refusant d’assimiler la trajectoire de la mère à une fuite vers l’horizon et la réintégrant, malgré l’éclatement spatial, dans un foyer perdu – jusqu’à un ultime travelling arrière mimant le dernier plan d’A.I., au titre de sélection d’une capsule temporelle à rejouer éternellement.

Dans un passage de Totalité et Infini consacré au pardon, Levinas écrivait :

Le pardon dans son sens immédiat se rattache au phénomène moral de la faute ; le paradoxe du pardon tient à la rétroaction et, du point de vue du temps vulgaire, il représente une inversion de l’ordre naturel des choses, la réversibilité du temps. Elle comporte plusieurs aspects. Le pardon se réfère à l’instant écoulé, il permet au sujet qui s’était commis dans un instant écoulé d’être comme si l’instant ne s’était pas écoulé, d’être comme si le sujet ne s’était pas commis. Actif dans un sens plus fort que l’oubli, lequel ne concerne pas la réalité de l’événement oublié, le pardon agit sur le passé, répète en quelque manière l’événement en le purifiant. Mais par ailleurs, l’oubli annule les relations avec le passé, alors que le pardon conserve le passé pardonné dans le présent purifié. L’être pardonné n’est pas l’être innocent. La différence ne permet pas de placer l’innocence au-dessus du pardon, elle permet de distinguer dans le pardon un surplus de bonheur, le bonheur étrange de la réconciliation, la felix culpa, donnée d’une expérience courante dont on ne s’étonne plus. Le paradoxe du pardon de la faute, renvoie au pardon comme constituant le temps lui-même.[1010][1010] Id., Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », pp. 315 – 316.

Le pardon, pour le dire rapidement, dénoue le définitif de l’instant d’une manière bien proche de ce qu’un enfant apporte à son parent : pour le parent, l’enfant est toujours l’apport gracieux d’un temps rédempteur où, temporisant l’avenir, il offre du temps. L’enfant, autrement formulé, consiste toujours en un dédoublement de l’avenir du parent, qui est conjointement toujours le sien en tant qu’épuisant ses possibles dans le vieillissement, et celui de son enfant qui soudainement, dans le surgissement de son altérité (mais d’une altérité singulière, puisqu’elle vient précisément du même) les démultiplie. C’est pourquoi l’enfant est intrinsèquement pardon du parent : il est, dans son existence même, soulagement du poids que pesait pour le parent son être propre, « qui choisit ses possibles, mais qui s’est réalisé et a vieilli d’une certaine façon et qui, par conséquent, figé en réalité définitive et a déjà sacrifié des possibles[1111][1111] Ibid., p. 314. » ; ce faisant, il interrompt l’irréversibilité et répare la temporalité achevée dans laquelle le parent ne pouvait que s’installer. Le pardon constitue le temps lui-même en ce que la persistance dans l’être s’esquive seulement dans le temps de l’autre, qui est pardon, c’est-à-dire rétroaction du temps linéaire.

Or n’est-ce pas précisément ce que raconte la séquence ? C’est que son intérêt tient aussi à sa position dans l’économie figurative : lorsque Mitzi et Sammy parviennent enfin à se retrouver abstraction faite des configurations triangulaires, la scène se conclut par un fondu au noir, l’un des deux seuls du film, avant de se rouvrir sur un plan de Sammy vendant sa caméra. L’autre fondu au noir interviendra bien plus tard : Sammy vient de filmer le « Ditch Day », dont un travelling avant avait révélé la nature secrète en semblant converger vers la caméra de Sammy pour ensuite se décaler légèrement et atteindre le visage de Monica, sa petite amie. La séquence peut alors naturellement se conclure sur Monica plongeant son œil dans la caméra, donnant lieu à une scène filmée en Super 8 où Sammy filme l’emménagement dans leur maison californienne – moment décisif, puisqu’il montre la mère incapable de pénétrer le foyer et, ce faisant, rend acceptable à l’intérieur du film la possibilité du divorce. On assiste par conséquent au même cas de figure : il s’agit, pour Sammy-Spielberg, de se déprendre de soi, c’est-à-dire de se déprendre du principe d’interdépendance entre la condition de metteur en scène et la condition de spectateur, pour pouvoir faire droit à l’événementialité propre des situations. Autrement dit, pour sortir de la face négative possible de toute configuration triangulaire, il s’agit d’esquiver le poids de son regard dans le temps de l’autre ; de même que le pardon, c’est-à-dire la consécration gracieuse de la configuration duale au détriment de la règle de trois, empêche Sammy de filmer à nouveau, de même l’amour naissant est en même temps la volonté de laisser l’autre voir, et par conséquent de priver définitivement son regard de toute présence à soi.

Le paradoxe du film tient à ceci que Spielberg, pardonnant, i.e. conservant le passé pardonné dans le présent purifié de tout ressentiment, est en même temps pardonné, puisque lui-même s’infinitise dans le regard de l’autre. Plus précisément, on pourrait dire que l’économie figurative du film ne tranche pas entre Spielberg enfant et Spielberg parent : enfant, il infinitise le temps propre de ses parents ; parent, il s’infinitise dans les autres. Peut-on seulement se rapporter autrement à la projection du film issu du Ditch Day, où les mouvements circulaires du projecteur sont concomitants de l’émergence d’une communauté ? En se défaisant des déséquilibres introduits par l’intrication de la passivité du spectateur et de l’activité du metteur en scène, il a simplement décalé l’intrigue du sens en projetant au dehors les structures de sa perception. Bref : il a fait de la direction de spectateur·ices l’objet même de son cinéma, extériorisant ce dont son regard, précisément parce qu’il devait d’abord se déprendre de soi pour accorder au tout autre de s’infinitiser, avait dû se décharger. Aimer le ou la spectateur·ice plus que le film lui-même – et donc que le metteur en scène – a la même valeur qu’aimer la Torah, tournée vers les visages des enfants d’Israël, plus que Dieu. Le troisième terme de la règle de trois devient ce lieu qui, dans un cèlement constitutif, articule la rencontre d’un public et d’un événement filmique, à condition d’entendre par là que la donation du regard au public est un retrait du sien propre, transproprié à tout autre.

Mais il faut aussitôt ajouter que ces deux fondus au noir racontent directement, et en même temps, l’expérience de l’infilmable, c’est-à-dire de moments qui, par leur puissance événementielle, ne peuvent être soutenus par un seul regard – ainsi valait-il mieux, dans l’économie du montage, déléguer le poids de cet instant où la maison, soit ce qui relève du plus propre, était immédiatement expropriée de sa présence à soi lorsque Mitzi restait sur le seuil, appelée encore par l’horizon. Un point importera ici : le film, de manière étonnante chez Spielberg, regorge assez peu de reflets[1212][1212] On peut songer, de ce point de vue, à la scène de montage à valeur de révélation : la mère est d’abord approchée par des reflets successifs, mais la séquence se clôt sur une image d’elle émergeant sur fond noir, littéralement mise à nu. ou de dispositifs spéculaires, à l’exception d’une trame figurative extrêmement cohérente qui relie entre eux trois plans apparemment distincts :

- i) Dans le premier, les parents sont réveillés par la collision organisée par Sammy entre une locomotive et une voiture. C’est un plan auquel Spielberg, à la lettre, n’a pas pu assister.

- ii) Dans le deuxième, un travelling arrière présente, d’abord sur le reflet d’un écran de télévision, Mitzi faisant don à Sammy d’une caméra. La séquence présente la construction du regard comme le produit d’un don plutôt que comme une initiative spontanée.

- iii) Dans le troisième, déjà aperçu, Sammy prend sa caméra et filme, dans un miroir, le divorce de ses parents. On y avait vu la mise en place de la dyade indissociable entre le spectateur et le metteur en scène. Mais ne peut-on pas désormais dire, au terme de ce cheminement, que ce qu’il filme ici est précisément, dans le champ-contrechamp entre Sammy spectateur et ce plan diégétiquement montré comme impossible, l’impossibilité de filmer ce que pourtant il n’a fait, tout au long de sa filmographie, que mettre en scène ? Ce plan serait alors le symétrique inversé de la fameuse scène des douches de Schindler’s List où, comme les figures du divorce à l’échelle de l’œuvre, la métonymie constante était en même temps une mise en scène de l’irreprésentable en tant qu’irreprésentable.

Si le miroir est la conjonction de l’expérience de ce qui ne peut être qu’une projection rétrospective et de la déprise de son propre regard, à considérer comme pur don d’autrui, alors il est ici le lieu définitif où vient s’exposer toute la douleur du cinéma de Spielberg, qu’on pourrait in fine décrire comme suit et qui fait tout le prix de sa hauteur éthique : l’expérience d’un regard tellement bouleversé par ce vers quoi il se tourne qu’il ne peut pas même prendre le temps de le mettre en scène ; l’expérience d’un visage approché par un lent travelling avant, qui précède toujours, parce qu’il ne peut pas la construire et parce qu’il ne l’appréhende que par sa stupeur, l’apparition de la chose qu’il voit. Parce que le regard n’émerge que d’autrui, qui me le donne, comment pourrais-je avoir même le temps de me saisir d’une caméra ? C’est le plus fin paradoxe de The Fabelmans que d’avoir décrit l’émergence d’un regard comme indissociable de sa dépropriation.