Daney

Vingt ans que tu es parti, Serge. Que tu flottes dans ma mémoire, me visites en songe, reviens éclairer des rencontres avec des amis où ton nom surgit parmi nous, et où soudain chacun rivalise d’anecdotes à ton sujet. Souvent je me souviens de toi, donc et pas seulement en ces jours anniversaires. Mais c’est quand même parce que cela fait vingt ans exactement que nous parlons de toi au passé que je me suis décidé à fixer sur le papier les moments que j’ai partagés avec toi. Tête à tête improvisé ou tir groupé en duo déclenché pour alimenter les Cahiers en interviews, moments imprévus, vécus comme des expéditions, différents de ces rencontres instituées qu’étaient, Passage de la Boule Blanche, tous les samedis, les comités de rédaction, suivis par ces déjeuners tardifs, interminables, chez Monsieur Paul, rue de Lappe. Moments de complicité occasionnelle, pas si nombreux que ça, mais inoubliables. Étranges et drôles à tous les coups.

En rangeant des « vieux papiers », je tombe parfois sur une de ces « cartes vertes » que tu m’envoyais en début d’année : afin que je puisse entrer gratuitement dans les cinémas… en usurpant ton identité ! La carte verte de critique professionnel est un coupe-file précieux. J’en avais eu longtemps une à mon nom, quand j’écrivais pour Tribune Socialiste (l’hebdo du PSU). Puis je l’avais « perdue » en quittant ce journal lorsque la radicalisation de Cinéthique me contraint, sous peine d’exclusion, à ne plus signer dans un « torchon réformiste ». Quelques années plus tard, mon entrée aux Cahiers m’avait conféré beaucoup de prestige mais pas restitué cette fameuse carte, que le syndicat des critiques n’accorde qu’en nombre réduit aux divers organes de presse. Les Cahiers en recevaient quatre ou cinq et nous étions plus de dix, de douze, à y écrire. Les plus anciens en bénéficiaient par principe. Pourquoi, Serge, avais-tu décidé de m’offrir ta carte périmée ? Parce que je t’avais raconté, un jour de confidences dans un café, près des Cahiers, que j’avais réussi à faire usage de ma dernière carte verte pendant deux voire trois bonnes années, car les caissières des cinémas ne réagissaient qu’à la couleur, pas au chiffre de l’an (que je cachais d’ailleurs, pour mieux les tromper, avec mon pouce). « Tiens, essaie avec la mienne, tu verras bien, ça serait marrant que ça marche. » Et ça avait marché, les caissières, semblables aux taureaux fonçant sur un chiffon rouge, sortaient leur carnet à « exo » dès que j’agitais sous leurs yeux la muleta verte du sésame professionnel. Olé !

Et désormais, quand il recevait sa nouvelle carte, Serge m’adressait celle de l’année précédente, avec ses bons vœux, assortis d’une plaisanterie. À partir de janvier 83, la plaisanterie vira au « private joke » répétitif. Serge signa cette année-là et ne signa plus désormais ses envois que de ces trois mots : « la chèvre même ». Souvenir d’un fou rire énorme que nous avions partagé au cours d’un dîner à New York chez mon amie Joan Logue. Fou rire monumental, harassant, totalement opaque, tellement chargé de triple sens, parfumé d’inconscient que chaque fois que nous l’évoquions, par la suite, nous repartions dans des hoquets difficiles à étouffer. D’ailleurs, en écrivant, j’en ris encore. Joan, pour faire plaisir à ses hôtes français, avait acheté des fromages de chèvre. Leur puissance olfactive et leur goût de derrière les fagots étaient si terribles que Serge, sollicité de donner son avis sur ces sublimes crottins, avait statué sur leur cas par cette formule irréfutable, après avoir multiplié les « hum » du connaisseur : « ce n’est pas du fromage, c’est la chèvre même ! » Et nous avions pouffé de concert, lui et moi, sans pouvoir nous arrêter avant cinq bonnes minutes, répétant « oui, la chèvre même » en écho aux mêmes mots dits, en riant aux éclats, par notre hôtesse mais sur le mode interrogatif et avec son accent américain qui indubitablement faisait bêler le mot chèvre, « la chèèèvre mêêême ? ». Le plus drôle, et nous voilà repartis pour un tour, fut quand Serge tenta de traduire son énigmatique appréciation pour Jonas Mekas et Nam June Paik, qui participaient à ce banquet. Je ne sais s’il y parvint. En tous cas il ne chercha pas à justifier notre hilarité. Elle était injustifiable, reposant sur des non-dits partagés difficilement formulables, et sans doute inavouables, quand bien même aurions-nous su trouver les mots pour en exprimer le suc ou plutôt, vu la circonstance, « en traire le lait ».

En y réfléchissant maintenant, il me semble que notre rire éclatait là justement parce que nous étions là, en Amérique, avec des Américains, des Américains bienveillants, pleins de prévenance avec nous, Français, et que cette tentative d’abolir la distance entre eux et nous par l’exhibition au cours d’un repas américain d’un symbole de la gastronomie française se soldait à l’évidence par un échec, et un échec foncièrement inévitable, que statuait cette fulgurante irruption de la cause (la chèvre) au lieu de l’effet (le fromage) attendu, désiré. Il ne serait pas faux, non plus, pour cerner les raisons de notre fou rire, de spéculer sur le glissement de genre (le fromage/ la chèvre) qui se glisse souvent dans les évocations parodiques que les homosexuels aiment faire des « folles », pour la plus grande joie des hétéros, mettant au féminin leurs compagnons de plaisirs (ainsi Serge aimait-il appeler Jean-Claude Biette « la Biette »). En fusionnant nos rires, Serge et moi basculions dans une complicité sexuelle de second ou de troisième degré. En toute connaissance de nos engagements amoureux respectifs du moment, nous nous accordions cette parenthèse fantasmatique, aussi énorme que discrète.

Parmi mes autres souvenirs de ce voyage à New York figure en bonne place la visite que nous rendîmes à John Cage. C’est Joan Logue, pas rancunière, qui avait arrangé la rencontre avec son ami John, auquel elle avait consacré un de ses fameux « portraits vidéo » et plusieurs spots de sa série de pubs pour artistes produits par MTV. Je les avais programmés au festival de Montbéliard, où j’avais fait inviter Joan. Un an plus tard, envoyé à New York avec une centaine d’artistes pour participer à une manifestation géante d’art contemporain répartie dans une multitude de galeries de Soho (c’est à cette occasion que Sollers et moi avions performé Paradis Vidéo à la Kitchen, temple de l’art vidéo), Joan m’avait invité à résider dans son loft, qui se trouvait juste au dessous de celui de Nam June Paik et Shigeko Kubota. Le soir avant de m’endormir, j’écoutais ému les pas au-dessus de ma tête de ces deux stars de l’art vidéo, tandis que de l’autre côté de la cour, derrière des rideaux, passait la silhouette de Joan Jonas, autre pionnière de ce médium dont j’étais devenu un spécialiste à l’instigation de… Serge Daney. « Puisque tu fais de la vidéo, écris sur ce sujet, donne nous des articles sur les vidéastes », m’avait-il suggéré un jour, en tant que rédacteur en chef des Cahiers. Et j’avais entamé une chronique de la vidéo (art vidéo, vidéo militante, vidéo/cinéma) dans le Petit Journal. Quelques années plus tard, à la faveur d’un numéro spécial USA, Serge et moi nous nous retrouvions à New York, lui envoyé spécial des Cahiers, moi prolongeant le voyage payé par Jack Lang afin de faire quelques piges. Nous nous sommes répartis les rencontres de cinéastes, de vidéastes et artistes divers marquant la scène new-yorkaise du début des années 1980. Mais ensemble nous avons « fait » Coppola (au Waldorf Astoria, bonimentant le cinéma en vidéo Haute Définition) et John Cage.

Nous voici dans l’antre verte du pape de la musique contemporaine. Sourire généreux, légendaire. Pendant une heure nous avons déambulé à sa suite dans les diverses pièces de son appartement, envahies de plantes. Il y en avait partout : posées sur le sol, installées sur des tables, des escaliers, accrochées à des rebords de fenêtre, dégoulinant de pots suspendus au plafond. On se serait cru dans une serre tropicale. John, riant dans sa barbe, nous faisait l’honneur de son royaume, nous présentait chacun des membres de cette tribu végétale, nous expliquait comment il s’y prenait pour les nourrir quand il quittait New York. De temps en temps Serge ou moi glissions une question (futile, à ses yeux, sans doute) sur son œuvre. Il nous répondait sans s’attarder, passant vite à la spécificité de telle fleur rare. Nous avons parlé ainsi debout sans jamais nous asseoir sur une chaise, un banc, comme si chaque question que nous posions nécessitait une réponse en mouvement, à entendre dans telle pièce plutôt que dans une autre. À la fin, comme on distribue des orangeades pour clore une soirée, John nous a donné des petits arrosoirs afin que nous contribuions à l’entretien de ses protégés. Et nous voici versant, sous sa direction, une pluie bienfaisante sur des feuilles et des tiges dont nous avions déjà oublié le nom. Amusés et fiers d’être ainsi adoubés par le Maître du Silence comme jardiniers d’honneur. Quoi d’autre ? C’est tout. Les paroles volent, les actes symboliques restent. Impossible de remettre la main sur le numéro spécial USA, où la relation de cette expédition en territoire cagien devait tout de même retentir de quelques déclarations décisives.

Amsterdam. Une semaine chez Johan van der Keuken. Était-ce avant ou après New York ? Probablement avant, car dans le train Serge s’était mis à me parler tout de suite du roman que je venais de publier, Atteinte à la fiction de l’État. Et ça je sais le situer, c’était au printemps 1978. Il nomma Giraudoux, auquel l’humour de certaines scènes lui faisait penser. « Les valises qui courent à la rencontre l’une de l’autre sur un quai de gare, c’est typiquement du Giraudoux. » Je n’avais rien lu de Giraudoux, excepté La guerre de Troie n’aura pas lieu, en Classique Larousse. Mais au retour d’Amsterdam, impressionné par le rapprochement esquissé par Serge, je me mis à acheter à tour de bras du Giraudoux chez les bouquinistes. J’aimais sa légèreté, son élégance, son parfum Vieille France, ses dialogues brillants. Avec mes histoires de militants soixante-huitards naviguant entre Paris, Prague et Athènes, je me sentais loin de ses étourdissants ballets psychologiques, mais je finis par me dire qu’à une autre époque ma Judith aurait quand même pu être une sœur de sa Suzanne, de sa Juliette, de son Églantine. En tous cas, grâce à cette remarque dont nous n’avons plus reparlé, Serge m’avait ouvert un monde que j’ignorais. De même que quelques heures avant de prendre le train, comme nous nous étions trompés d’horaire, et étions arrivés très en avance à la Gare du Nord, Serge m’avait entrainé voir un film égyptien dans une salle de Barbès. Lequel ? Je n’en sais plus rien. Mais ce fut l’occasion pour lui de me faire un cours sur ce cinéma que je connaissais mal, mis à part quelques films avec Farid El-Atrach et Samia Gamal vus au Maroc pendant que j’y étais « coopérant ». À Amsterdam, nous logions chez « Johan » et « Nosh », l’épouse et preneuse de son du cinéaste-caméraman. Appellation immédiate par les prénoms et tutoiement de rigueur entre nous et ce cinéaste génial, qui venait d’être enfin reconnu par les Cahiers. Il nous avait installés dans les chambres de ses enfants absents (partis ailleurs faire leurs études ? ou en vacances ?). Pendant quatre ou cinq jours, nous avons regardé tous les films de van der Keuken, prenant des notes, discutant entre nous après chaque film, quatre ou cinq longs métrages et une multitude de courts. Puis nous avons procédé à un très long entretien, que les Cahiers ont publié sur deux numéros, assortis d’un texte de Daney et d’un texte de moi. Après cette somme, le Hollandais décolla et rivalisa en célébrité avec Joris Ivens son compatriote. Il devint l’invité privilégié du Cinéma du Réel. Des producteurs français se mirent à financer ses films. Agathe Gaillard montra ses photos. Je ne suis pas peu fier d’avoir été la cheville ouvrière de ce succès (comme l’avait pointé Louis Marcorelles dans un article du Monde). Pendant trois ans je m’étais battu, avec quelques amis (Jean-Jacques Henry, Claude Ménard, Danielle Jaeggi) pour faire connaître cet auteur admirable de films engagés politiquement et formellement surprenants. J’avais découvert le cinéma de van der Keuken deux ou trois ans plus tôt, grâce à l’insistance de Robert Daudelin, le directeur de la Cinémathèque de Montréal, qui m’en avait montré quelques uns. Stupéfiants. Nanti par Johan de copies 16 mm, j’étais allé frappé à la porte de quelques distributeurs (madame Decaris du Gît-le-Coeur, le grec du Saint-André des Arts, les frères Rochman des Trois Luxembourg, etc.), qui avaient tous tenu à voir les merveilles que je leur promettais. Partout le même accueil : intéressants mais pas assez cinématographiques, vous devriez essayer de les montrer à la télé. J’avais commis l’erreur de dire à mes interlocuteurs que ces films avaient été produits par la télé hollandaise.

Et Daney, dans tout ça ? Un jour je réussis à l’entraîner à une projection du Nouvel âge glaciaire, que Jean-Jacques Henry organisait dans le local de l’ATAC, près du Centre Pompidou. Serge fut enthousiaste et réclama une autre projection pour d’autres rédacteurs de la revue. Qui réagirent pareillement. J‘étais entré aux Cahiers quelques mois plus tôt. Ayant été à l’origine de cette découverte, je fus naturellement missionné d’aller en Hollande avec Serge pour « voir tout » et ramener un maximum d’infos. Veni, vidi, vici (notre ignorance). Nous avons beaucoup vu, beaucoup bu, beaucoup parlé. Je ne me souviens plus des propos sérieux que nous avons échangés sur et avec notre interlocuteur (les plus officiels figurent quand même dans les entretiens), mais ce qui résiste encore à l’effacement de ce voyage c’est une plaisanterie avec laquelle Serge agaçait Johan en rapprochant, d’une manière paradoxale, le style de ses films avec celui des régimes alimentaires – attention, pluriel, là était la subtilité de la théorie de Daney – qu’il nous faisait partager : le matin (fromages en lamelle, pain macrobiotique, condiments à peine relevés, café livide), une sobriété rude, qu’il n’hésitait pas à baptiser protestante, ce qui n’était peut-être pas très valorisateur. Johan le sentait bien et cachait une grimace résignée. Mais, ajoutait Daney aussitôt, « il y a aussi dans ton cinéma tout l’exotisme de ces plats que tu nous amènes manger le soir, dans ces restaurants javanais si exubérants ». Alors le visage de Johan s’éclairait, il rougissait de plaisir, commençait à bégayer un remerciement, approuvait. Oui, c’était bien vu, ce mariage de rigueur huguenote et de fantaisie asiatique débridée. Renversement anticolonialiste par emprunt culturel déguisé, imperceptible, encore jamais décrypté. Mais mâtiné en sous-main par une admiration de l’écriture d’Hitchcock, sans cesse déployée pour faire fictionner le réel. Et voici Serge et Johan rivalisant de références hitchcockiennes, qui me laissaient pantois d’admiration et pour l’un et pour l’autre.

Serge, tu m’as fait l’amitié de répondre à d’autres sollicitations de voyage, à Montbéliard, à Montpellier, plutôt éclairs ceux-là. Liés à l’art vidéo, ce domaine dans lequel tu m’avais lancé en m’ordonnant d’y devenir « incontournable ». Je me souviens de l’endroit où tu as prononcé ce mot, c’était à la terrasse d’un restaurant sur le flanc est de la Butte Montmartre, non loin des bureaux de Libé, où tu venais d’entrer (nous déjeunions avec le rédac’ chef culture auquel tu me présentais pour qu’il me commande des papiers sur la vidéo). Incontournable, je le devins par la force des choses, peu de gens s’intéressant à cet art qui n’en était peut-être pas un. Mais quand tu t’y investissais toi-même, toi le grand Daney, zappeur et sans reproche, prophète des mutations télé du cinéma, tout le monde commençait à s’éprendre de cette magie électronique dont je m’étais fait une spécialité critique. De Montbéliard, alors le Cannes de la Vidéo, tu revins avec un article flamboyant : La rétine en feu ! Qui fit école. À Montpellier, tu réalisas un film, ton seul film, La preuve par prince, dont je suis sans doute le seul à conserver une copie. Un film en forme de chronique du zappeur. Tu avais accepté la proposition d’Alain Bray de regarder la télé toute une journée et d’accomplir dans la soirée un montage commenté de tes impressions critiques. Tu as choisi d’opposer le travail de Mac Enroe au non-travail de Prince. Ou le contraire (je n’ai pas revu ta vidéo depuis longtemps). L’événement se déroulait dans les locaux de Télé Soleil, un câble aujourd’hui disparu. Le soir, ton clip a été diffusé et nous n’étions pas peu fier, Alain Bray et moi, d’avoir réussi à te faire « travailler » toi aussi en images. C’était, des années plus tôt, ce que ferait, sans doute inspiré par tes chroniques de Libé, Daniel Schneidermann avec ses Arrêts sur image.

Si tu n’as signé qu’un film, en revanche tu as joué dans un certain nombre de courts ou de longs-métrages. Tu aimais rappeler que lors de tes séjours en Inde, pour gagner quelques roupies, tu acceptais d’interpréter dans des films indiens de méchants anglais colonialistes. Ta silhouette filiforme et ton accent très british te prédisposaient parfaitement à ces rôles. Tu maîtrisais d’ailleurs tous les accents anglais, que l’on peut ouïr de l’Ecosse au Pendjab. Un de tes numéros favoris, pour amuser les amis, était ton imitation de l’accent des techniciens indiens qui plongent The Party dans la pire des catastrophes. J’adorais comment tu avais doublé, avec un accent welsh disais-tu, l’âne de Dora et la lanterne magique, le premier film de Pascal Kané. Quand j’entrepris de faire dire des fragments de 3’ de Finnegans Wake à des joyciens patentés (comme Cage, Sollers ou Cunningham), je t’invitais à dialoguer avec Jean-Claude Bouvet. Le clip qui en résulte témoigne de l’atmosphère joyeuse que nous avons partagée toute une après-midi, à grand renfort de guinness et de whisky irlandais, qu’on vous voit déguster à l’image (mais ces boissons sont en partie le sujet sinon les héroïnes du texte de Joyce). Chaque fois que je te revois pouffant entre deux vocables roulés comme par une gorge irlandaise, réagissant aux facéties de l’ami Bouvet gravées au burin par un accent d’Oxford plus vrai que nature, je me dis que la vie était belle dans l’insouciance des années 80, où tout nous semblait possible (en matière d’art comme de sexe, de politique comme de philosophie), et où nous nous permettions tout.

À nos risques et périls.

Le jour où l’on annonça la mort de Foucault, j’étais assis avec toi à la terrasse d’un café, place de la Bastille. A l’entrée de la rue de la Roquette. Vérification faite (sur Wikipédia), c’était le 25 juin 1984. Il faisait chaud sans doute et il me semble qu’un comité de rédaction avait été annulé ou déplacé et que tu m’avais proposé d’aller nous « en jeter un » place de la Bastille. Ton quartier, dont tu te mis à parler avec émotion. De ton enfance entre ta mère et ta grand-mère, qui t’amenaient souvent au cinéma dans les salles de seconde exclusivité. De la découverte de ton homosexualité. De ton voyage avec Skorecki à Hollywood. De ton entrée aux Cahiers (via Douchet). Je te dis que, aux premiers temps de Cinéthique, un de nos supporters, Jacques Dubuisson, ne cessait de nous répéter : “aux Cahiers, le meilleur c’est Daney, vous devriez le débaucher.” J’imagine que la face du monde eut été changée si nous avions réussi à t’entraîner à Cinéthique ! En tous cas celle des Cahiers et celle de Cinéthique, où je serais peut-être resté au lieu d’en démissionner devant l’autoritarisme de Leblanc. Rires. Nous avons alors évoqué comment tu avais eu l’idée de me demander d’écrire pour les Cahiers, quelques mois après ma rupture avec Cinéthique. C’était chez Charles Belmont et Marielle Issartel, dont tu étais très ami. Tu avouas, ce qui me surprit beaucoup, que tu étais terrifié par mon attitude. « Tu étais d’une violence, que personne n’atteignait aux Cahiers ! » Tu gardais un souvenir terrible de cette confrontation entre les rédactions des Cahiers et de Cinéthique, rue Coquillère, dans les locaux des Cahiers, quand nous avions décidé de régler nos différends (d’ordre politique autant que cinématographique) par un duel verbal, qui dura toute une après-midi. « Mais nous aussi nous étions terrifiés et vous trouvions redoutables, insubmersibles. » Belmont certifia que j’étais un garçon doux et fréquentable, et tu m’ouvris la porte pour un essai. J’apportais vingt pages, un brûlot contre le cinéma révisionniste, étrillant L’Affiche rouge de Cassenti. Tu les publias et je fus admis dans le cénacle de la revue que je lisais depuis mon adolescence. Un bonheur. Et maintenant, le jour de la mort de Foucault, tu te remémorais l’impression que mon texte avait fait sur tes collègues, époustouflés par mon insolence et, répétais-tu encore, ma violence. Et puis tout à coup, tu t’énervas : « S’ils ne disent pas dans Libé que Foucault est mort du sida, je démissionne. Merde, ça suffit, cette hypocrisie. Il y a des milliers de morts à cause du silence sur ce risque. » Comme si tu pressentais que tu allais bientôt être toi-même la victime de cette pandémie. J’ignorais tout des mœurs de Foucault et je fus fort surpris d’entendre cette sortie impétueuse de Serge. Libé a dû dire la vérité car Daney ne démissionna pas et nous régala longtemps de ses billets et de ses articles étincelants d’intelligence, la page qu’on lisait en premier en achetant Libé.

Le dernier souvenir intime de Serge que je garde est un dîner chez moi et ma femme, Danielle Jaeggi, à son retour d’un voyage en Colombie. Il était venu avec son petit ami. Ce fut un repas de couples ! Traversé de blagues, d’impressions colombiennes (il répétait : “Cali, ce trou du cul du monde, j’y étais et j’ai failli y rester”). Le petit ami ne pipait mot. Danielle et moi étions bouche bée. Serge essayait sur nous les anecdotes qu’il allait bientôt rassembler dans un article de Libé. Ce fut comme un long monologue qui me fit penser au Mallarmé des mardis. Nous nous promîmes d’autres soirées de cette sorte, mais elle resta unique. J’ai revu le petit ami une fois encore mais seul, quelques mois (années ?) plus tard. Je voulais offrir à Serge le fameux Gödel, Escher, Bach. Je sonnais chez lui, rue Traversière, et déposais le livre entre les mains du compagnon, dont je n’ai retenu ni le nom ni le visage. Serge n’était pas là. Etait-il déjà malade ?

Je n’ai pas été de ceux qui l’ont accompagné dans sa maladie. Je le regrette mais je savais qu’il était très entouré. J’ai appris récemment, dans le film que Serge Le Péron a réalisé sur lui pour les vingt ans de sa mort, comment il était « parti ». Quelques heures avant sa mort, qui survint à l’hôpital, il était alité chez son amie Martine Marignac, chez qui il avait trouvé refuge affectif et assistance médicale. Un tournage avait lieu dans le bureau de Martine. Amos Gitaï dirigeait une scène avec Hanna Schygulla, Samuel Fuller et Antonio Carallo. Serge écoutait les dialogues, les claps, les reprises. De temps en temps l’un ou l’autre des comédiens allait lui parler. Soudain un malaise plus fort que les autres l’obligea à accepter qu’une ambulance vienne le chercher pour le conduire à l’hôpital. Quand les brancardiers arrivèrent, le tournage s’interrompit et toute l’équipe fit comme une haie d’honneur à ce grand corps qui s’en allait. Comme Molière est mort en scène, Daney a disparu entre deux claps.

Jean-Paul Fargier

(1er juillet 2012)

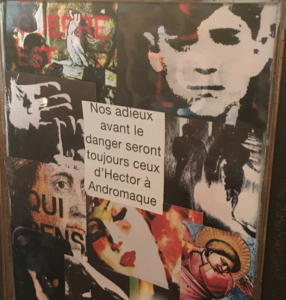

Iconographie : Serge Daney par Joanne Logue (New York, 1982) / Photographie-montage de Geneviève Morgan / Serge Daney dans locaux de Télé Soleil (Montpellier) / Serge Daney photographiant Jean-Paul Fargier, par Joan Logue (New York, 1982).