Deborah Stratman (V.F.)

Leçon de choses

Début avril, le Jeu de Paume et son programmateur Antoine Thirion ont accueilli un cycle de projections consacré à la cinéaste et plasticienne étasunienne Deborah Stratman. Son dernier long-métrage, Last Things, étalonné et mixé aux studios de Tënk en 2022 et présenté au Cinéma du réel 2023, puis la carte-blanche que lui a offert le même festival cette année dans lequel elle a présenté son dernier court-métrage Otherhood aux côtés de films de Maya Deren et de Barbara Hammer, laissent espérer que son cinéma soit de mieux en mieux connu en France.

Débordements : Dans The BLVD (1999), le premier film montré lors de la rétrospective au Jeu de Paume, plusieurs des personnes filmées mettent en évidence leur participation à un film en train de se faire. Le film s’achemine ainsi, d’une manière presque autoréflexive, à documenter la pratique consistant à filmer les courses de dragsters, jusqu’au point de faire entrer dans votre cadre le viseur de la caméra d’une autre personne. Cette image me semble paradigmatique de la manière que vous avez de construire vos films : vous cherchez un moyen physique d’entrer dans un nouveau stade de la vision – je pense aussi à la scène centrale de For the Time Being (2021) où vous filmez le cratère à travers un télescope de touriste. Comment définiriez-vous cet aspect de votre travail ?

Deborah Stratman : Le bord du cadre et le bord de l’histoire m’intéressent. Où finit la trace de la réalité et où commence l’histoire ? Où finit la personne et où commence le personnage ? Où se situe la frontière entre le mythe et le document ? Je pense que ce que vous évoquez est un intérêt cinématographique pour les bords ou les « coulisses » de la scène, là où le scénario rencontre l’accidentel. Même lorsque vous réalisez un documentaire sans acteurs, chaque personne devant la caméra joue une version d’elle-même parce que sa conscience de la caméra signifie que tout est possible. Et si vous savez que tout est possible, vous changez. La caméra modifie toujours le tissu de la réalité. J’aime que les gens en soient conscients et qu’ils jouent en fonction de cela. Mais la plupart du temps, nous le faisons inconsciemment. Je le fais en ce moment même, je joue une version de moi-même pour vous. Je trouve intéressant de savoir quand et comment nous changeons de rôle. Il est parfois plus facile de saisir ces changements par le biais du cadrage, car c’est l’élément le plus constant du cinéma : vous ne pouvez pas échapper au contenant du cadre. Mais vous pouvez reculer et révéler un bord, ou zoomer sur le cadre de quelqu’un d’autre, comme vous le décrivez, dans le viseur – voir l’appareil de quelqu’un d’autre, filmer un autre moniteur…

Hacked Circuit (2014) est un exemple où la conscience de la limite se produit de manière à la fois visuelle et sonore. L’endroit où quelque chose se termine nous dit quelque chose sur ce que c’est, ou ce que c’était. Et cette attention s’étend à mes habitudes de cadrage. Dans Hacked Circuit, les bords sont multiples, comme des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. C’est une forme structurelle qui peut faire entrer le public dans le film de plusieurs manières, selon qu’il connaît ou non les films cités, l’art du bruitage ou le quartier où se trouve le studio. Les objets que l’artiste utilise sont également imbriqués, dans le sens où chacun a une « identité d’usage » plus commune, ainsi qu’une « identité d’usage » sonore. Un store en aluminium peut tout aussi bien être une cascade métallique cliquetante.

J’aime la façon dont la texture d’une image change lorsque l’on prend l’image d’une image. Cela nous fait prendre conscience de l’appareil. Dans le cas de The BLVD, on commence à voir tellement de gens avec des caméras en train de filmer qu’à la fin, la prise de vue devient plus un réseau partagé qu’un pouvoir assumé. Dès le début, on se dit : « Qu’est-ce que c’est ? Un magnétoscope ? » L’outil suscite la curiosité. On voit des ombres de caméras qui passent d’une personne à l’autre. C’est aussi un sujet. Ou peut-être un compagnon.

D : Tout au long du film, on voit aussi les gens apprendre à connaître la caméra, désigner certains de ses aspects techniques. Comme vous l’avez dit, Tim vous demande d’abord si c’est un magnétoscope. Nous ne voyons ni n’entendons beaucoup la conversation entre lui et vous à ce sujet, mais nous comprenons que vous lui avez montré qu’il s’agissait d’un appareil photo numérique et que vous lui expliquez ses caractéristiques comme la possibilité de voir l’aperçu en direct et en couleur. C’est comme une petite forme narrative existant au sein d’un film ethnographique.

D. S. : Une narration de l’acte de regarder. C’est un autre aspect du théâtre, parce qu’il est clair que ce sont des artistes et que leur scène est la rue. Et lorsqu’ils ne font pas la course –c’est-à-dire la plupart du temps, en réalité –, ils passent leur temps à raconter des histoires, à se chambrer ou à fanfaronner. On le voit dans une séquence, Tim est un maître conteur, mais c’est aussi le cas de beaucoup d’autres. Lorsque j’ai montré le film aux coureurs pour la première fois, c’était leur principal reproche : « Il y a tellement de bavardages ! Où sont les courses ? » J’ai répondu : « Mec, c’est vous qui parlez tout le temps. Les courses, c’est genre 1% de votre vie, le reste, vous êtes soit poursuivis par la police, soit en train de trouver un lieu, soit en train de le mesurer, soit en train de vous disputer sur le montant du pari, soit en train de jouer aux cartes, soit en train de raconter des histoires. C’est la majeure partie de ce que vous faites. Moi j’essaie juste de montrer ça. » Ils m’ont alors répondu : « Oh, d’accord, mais vous devriez avoir plus de courses ». Je pense que c’est la raison pour laquelle beaucoup d’entre eux ont commencé à filmer, parce qu’ils étaient frustrés par mon style : « Pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur la partie importante ? » Je leur réponds : « Eh bien, c’est à vous de raconter cette histoire ».

D. : Dans un entretien avec Tënk, vous évoquez votre dernier long-métrage Last Things (2023) comme un film réalisé à la fois « du point de vue de la science et de la science-fiction ». On pourrait y ajouter aussi le point de vue de l’archéologie des sciences modernes, car plusieurs de vos films utilisent l’inventivité spéculative et les propositions depuis abandonnées comme une matière créative à part entière. Dans …These Blazeing Starrs! (2011), déjà, vous utilisez des gravures tirées d’un livre écrit par le poète calviniste Guillaume du Bartas, auteur d’une cosmogonie anti-copernicienne et géocentrique, La Sepmaine (1578), qui remet en scène la Genèse biblique et l’entrecoupe de références à la tradition poétique païenne. Parallèlement, les gravures du livre sont montées avec des images de la NASA. Que voulez-vous souligner en rendant ainsi plus trouble l’histoire de la science moderne et contemporaine ?

D. S. : Il est vrai qu’un certain nombre de mes films – From Hetty to Nancy (1997), ...These Blazeing Starrs!, certainement Last Things, et On the Various Nature of Things (1995), qui utilise les cours de physique de Michael Faraday – mêlent une poétique à une logique. Dans Last Things, j’appelle cela de la géo-poésie, mais j’ai d’autres noms pour cela dans différents projets. Dans ces films, la métaphysique côtoie la science pure et dure. Je ne préconise pas de revenir à des modes oraculaires et spéculatifs au détriment de l’empirique. Je ne veux pas obscurcir la science moderne. Mais l’exclusion par la science occidentale des poétiques abstraites, non pratiques ou exploratoires tronque notre capacité à penser de la manière nécessaire pour vivre et être parmi les autres.

De quelle manière nous dirigeons-nous vers l’inconnu ? Face à quelque chose que vous ne connaissez pas, quelle stratégie déployez-vous ? La science d’aujourd’hui est tellement axée sur les données et le profit. Tant de laideur et de souffrance se produisent au nom du progrès. Je ne pense pas que le fait d’insister sur la métaphysique résolve le problème. Mais beaucoup de gens dans le monde occidental se sentent à la dérive. Il nous manque… quelque chose. Nous sommes à la recherche d’un nouveau récit partagé, d’une nouvelle histoire commune.

Dans mon film It Will Die Out In The Mind (2006), on trouve des citations de Stalker (1979) de Tarkovski, qui citait lui-même Dostoïevski. Il dit : « C’était intéressant de vivre au Moyen-Âge, quand chaque maison avait un lutin et chaque église un dieu ». L’inconnu et l’extase faisaient partie de la vie quotidienne. Ils faisaient partie d’un système de croyances commun. Bien sûr, beaucoup de gens ont encore la foi aujourd’hui, y compris certaines versions très étroites qui les empêchent de penser. Mais beaucoup de gens qui n’ont plus de religion se demandent ce qui peut bien combler ce vide. La poésie ? L’art ? Une spiritualité non organisée ? L’activisme ? Si les gens se sentent déstabilisés et déprimés par l’état écologique de la planète, ou par les choses monstrueuses que les humains se font les uns aux autres, où vont-ils chercher du réconfort ? Je n’en sais rien. Mais c’est la raison pour laquelle je continue d’inviter la métaphysique à dialoguer avec le rationnel. Ils révèlent les pauvretés et les préjugés de l’un et de l’autre.

Dans son incroyable essai L’intrus (2000), Jean-Luc Nancy parle de sa transplantation cardiaque. Il décrit comment nous réagissons non seulement à ce qui entre dans notre propre corps, mais aussi à ce qui entre dans notre culture. Lorsque des migrants et des personnes déplacées arrivent, ils sont souvent poussés à s’assimiler, de sorte qu’ils ne sont plus considérés comme des « autres ». Nancy suggère plutôt d’apprendre à faire entrer l’étranger dans notre corps et à le laisser rester étranger, à être un intrus tout en faisant partie de la communauté. C’est ainsi que je veux que la rationalité existe : en tant que voisine de la métaphysique, sans que l’on ait besoin de l’assimiler.

D. : Poursuivons ce fil sur les écrivains français du XVIème siècle, puisque vous semblez avoir un faible pour eux. How Among the Frozen Words (2005) est un film très court, mais il occupe une place importante en ouvrant le cycle de la Paranormal Trilogy (2005-2007). Le film s’inspire d’une des aventures de Pantagruel dans le Quart Livre, le mythe des « parolles gelées », que certains considèrent comme un mythe précurseur de la communication esthétique entre les mots et les images [11][11] « Lors nous jecta sur le tillac plenes mains de parolles gelées, et sembloient dragée perlée de diverses couleurs. Nous y veismes des motz de gueule, des motz de sinople, des motz de azur, des motz de sable, des motz dorez. Les quelz estre quelque peu eschauffez entre nos mains fondoient, comme neiges, et les oyons realement » François Rabelais, Quart Livre, 1552, chap. LV-LVI.. Dans votre film, de même, il y a toujours une tension entre la tradition littéraire – les citations abondent : les frères Boex, Clarice Lispector ou Roger Caillois dans Last Things ; Tocqueville et Emerson dans The Illinois Parables (2016) – et l’histoire du cinéma expérimental : les feux d’artifice colorés des mots gelés qui fondent dans la main de Pantagruel évoquent les couleurs des cristaux dans Last Things ; Optimism (2018) semble faire allusion à la réactivation des bobines retrouvées à Dawson City par Bill Morrison dans Dawson City: Frozen Time (2016). Comment combinez-vous ces deux traditions ?

D. S. : J’aime cette idée que le monde muet – ou le monde apparemment muet – abrite le temps et que des histoires y sont figées. Il me semble que Rabelais écrit sur les magnétophones et les tourne-disques des centaines d’années avant leur invention. Le saut d’imagination qu’il a fallu faire pour penser « Pourquoi ce morceau de matière apparemment inerte ne pourrait-il pas contenir un autre temps ? » me semble fabuleux. Peut-être que la technologie du temps stocké et libérable à partir d’un morceau de matière a toujours été là, attendant simplement d’être inventée.

Je suis par ailleurs une grande lectrice. La lecture a été l’une de mes premières amours en termes de relation au monde et j’aime les textes qui viennent de l’extérieur de mon époque, de ma culture ou de mon contexte social, les textes qui m’aident à penser en dehors de notre décennie, de notre siècle, voire de nos millénaires. C’est la raison pour laquelle l’écriture des minéraux et des roches m’a interpellée : c’est un texte qui existe en dehors de mon cadre. Lorsque j’ai tourné From Hetty to Nancy, j’ai passé beaucoup de temps avec des géologues et j’ai visité l’Islande. J’ai été époustouflée par le fait que partout où nous étions, ils pouvaient simplement regarder la falaise et la lire. C’est peut-être là que l’idée a germé : les gens lisent littéralement la terre comme un texte. Quels sont les autres moyens ? Quels sont les autres textes qui ne sont pas des phrases ? Quelles sont les autres formes d’écriture qui ne sont pas nécessairement des mots ?

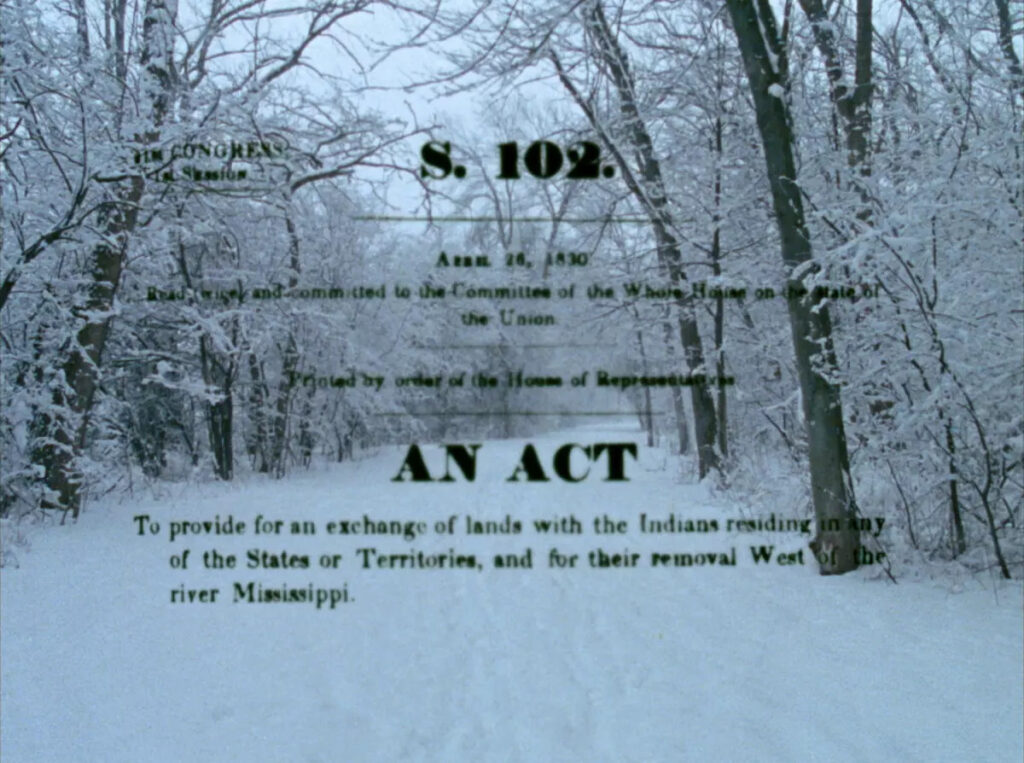

Dans un film comme The Illinois Parables, j’ai pensé aux cultures des Premières Nations qui ont construit des tertres, les Mounds Builders. C’est une histoire écrite sur la terre. Ou à la façon dont une tornade passe et efface un chemin. C’est aussi une écriture. La langue est souvent centrale, mais j’essaie de penser au-delà du stylo, du crayon, du papier et de la machine à écrire. Quelles sont les autres formes de langage qui ont des histoires à raconter, qui parlent déjà, mais que nous n’écoutons pas ? Ou peut-être écoutez-vous si vous êtes géologue, ou si vous étudiez les trajectoires des tornades, ou si vous êtes archéologue. Je ne parle pas beaucoup de langues. Je parle un peu d’allemand. J’ai appris un peu de laotien. Un peu de letton. Un peu d’islandais. La plupart du temps, je les ai oubliées et je suis coincé dans la langue anglaise, mais je parle le cinéma. C’est une langue qui m’est propre. Je veux faire du cinéma qui ne peut pas être traduit en phrases ; où les phrases sont insuffisantes pour les idées que le film exprime. La plupart du temps, je n’y parviens pas, mais lorsqu’une séquence est vraiment convaincante, c’est parce que cette intraduisibilité est en jeu. Il y a un plaisir intellectuel qui ne se traduit pas par des mots.

D. : Parlons d’un autre type d’écriture, le montage, et de la façon dont vous utilisez des figures pour penser vos séquences. Par exemple la figure de la boucle, que vous utilisez dans des films comme Village, silenced (2012) ou Hacked Circuit, mais à chaque fois de différentes manières. Il me semble que le but n’est jamais d’atteindre un résultat physique ou pragmatique : le but n’est pas de mettre en boucle le film que vous créez, mais plutôt d’utiliser le concept de boucle comme un moyen de réfléchir à la séquence que vous montez.

D. S. : Oui, et cela évolue d’un projet à l’autre. Dans Hacked Circuit, la boucle était centrale parce qu’il s’agit d’une forme paranoïaque. Une boucle évoque le fait d’être coincé dans une habitude de pensée, de devenir de plus en plus méfiant. Toute boucle de pensée bien ancrée peut être paranoïaque, ou peut conduire à une paranoïa. Dans le cas de ce film, ce retour, et la construction de ce retour, de plus en plus enraciné, semblait pertinent pour le sujet de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas, de qui écoute, de qui surveille. Dans le cas de Village, silenced, je ne pensais pas à la paranoïa ou à la surveillance. Il s’agit d’un exercice simple : si vous utilisez la même image et changez le son, que se passe-t-il ? Cela montre à quel point nous voyons les choses différemment en fonction de ce que nous entendons. Ces deux films traitent de la manière dont le son nous contrôle et nous surveille. Le gros haut-parleur de la voiture me fait penser à toutes les autres utilisations militarisées du son comme camouflage, pour le contrôle social ou pour tromper. Le son est machiavélique et subversif. C’est pourquoi il m’intéresse. La boucle a également joué un rôle déterminant dans Immortal, Suspended (2013).

D. : À cause du rouleau que vous avez filmé ?

D. S. : Oui. Peut-être que le mot boucle n’est pas approprié… mais comme il s’agit d’un seul plan, comme dans Hacked Circuit, la forme devient un problème intéressant. Que faire quand il n’y a pas de coupe ? Comment créer du sens sans cette articulation ? Dans la plupart de mes films, je m’appuie beaucoup sur le lieu de la coupe. Elle produit quelque chose de dimensionnel, elle est multiplicative et non additive. J’ai donc beaucoup aimé avoir à traiter ce problème… pas exactement de la boucle, mais du fait de travailler avec une ligne plus sinueuse, en trouvant d’autres moyens de faire entrer le spectateur dans une nouvelle dimension de pensée sans coupure. On peut tourner au coin d’une rue, utiliser le son, faire apparaître soudainement des personnages. Une forme sans coupure est liée au problème de ce qu’il faut faire quand on est dans une galerie et que les gens peuvent entrer et sortir à tout moment. Au cinéma, un film est comme un accord. La distance entre la première et la dernière image crée une forme de résonance particulière, comme l’espace entre deux notes. Mais si les gens peuvent entrer à tout moment, il n’y a pas d’accord. Comment créer une tension ? Quel autre mécanisme allez-vous utiliser pour faire vibrer les choses ?

Je n’ai pas encore résolu ce problème au niveau cinématographique, mais c’est un défi qui m’intéresse. J’ai réfléchi aux problèmes temporels de l’installation, mais pas spécifiquement pour le cinéma. Tactical Uses of a Belief in the Unseen (2010/2012) était un grand paysage en mosaïque, peut-être deux fois plus grand que cette pièce. On pouvait marcher dessus, et le paysage lui-même était un haut-parleur qui diffusait des fréquences très basses. On entendait le son par les pieds, par les parties du corps qui touchaient le sol, mais pas vraiment par les oreilles. Ce son territorial était l’une des deux compositions. L’autre était diffusée par un type de haut-parleur très directionnel appelé HSS (HyperSonic Sound ou son hypersonique), dans lequel le son ne se propage pas de manière normale : il se déplace dans un faisceau étroit. Une personne l’entend et son voisin ne l’entend pas. Ce haut-parleur était monté au plafond sur un cardan mobile, de sorte que le son vous atteignait de temps en temps et disparaissait tout aussi soudainement. Lorsque j’ai composé pour ce haut-parleur, j’ai été confronté à un problème similaire à celui d’une boucle, car on ne sait pas quand quelqu’un rencontrera le son. J’ai donc essayé de composer plus verticalement, en pensant aux enchevêtrements de sons qui se produisent à un moment donné. Ce genre de problèmes structurels évolue avec le projet. J’essaie de trouver des solutions qui ne soient pas trop habituelles pour moi.

D. : Pendant les questions-réponses du vernissage de la rétrospective au Jeu de Paume, en répondant à la description de Valérie Massadian [l’actrice qui lit les textes francophones dans Last Things] sur la manière dont vous travaillez avec le son, vous avez dit que le son était pour vous un outil subversif, que vous lui faisiez confiance pour résoudre des problèmes et construire des espaces. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de moment d’enregistrement ou de mixage qui ont été décisifs ?

D. S. : Je pense que l’un des aspects dont je pourrais parler est le fait que nous sommes mieux équipés pour entendre que pour voir un contenu d’une certaine densité. Il y a certes une limite de densité pour l’un comme pour l’autre. Par exemple, les bruits de pas : vous entendez une personne marcher, vous pouvez discerner le son de deux personnes qui marchent, mais dès qu’il y en a trois ou plus, cela commence à devenir confus et vous ne pouvez plus faire la différence. Il y a une limite au nombre de fils de contenu auxquels on peut prêter attention en même temps, comme la musique, l’ambiance et la voix par exemple. Mais nous pouvons absorber davantage de couches sonores, les maintenir distinctes et continuer à donner du sens à une situation qui, si elle n’avait été que visuelle, aurait été confuse.

Dans The Illinois Parables, il y a une scène où l’on entend des personnes témoigner de leur souvenir d’avoir été victimes d’une énorme tornade – la tornade de Tri-State, qui faisait deux kilomètres de large ! Vous pouvez entendre à travers leurs voix de quelle partie du siècle ils parlent. Ils n’ont pas l’air contemporains. Même si on ne les voit jamais, on en sait beaucoup sur eux. On peut entendre qu’il s’agit de personnes un peu âgées. On sait de quelle partie de l’État elles viennent. On le devine à la façon dont ils assemblent leurs phrases. À travers leur idiome et le grain de leur voix, il y a déjà beaucoup d’informations sociales. L’une de ces femmes raconte que sa maison a été détruite et qu’elle a perdu son perroquet préféré. Plus tard, son père retrouve le perroquet dans les décombres, et il chantait la chanson Sweet Hour of Prayer. Elle s’arrête de parler et le film passe à des images prises à partir d’un biplan, de vieilles images aériennes en noir et blanc tournées en 1925 et montrant la destruction au sol. Pendant ce temps, on commence à entendre une chanson interprétée par une chorale gospel noire, The Lunenberg Travelers. Ils chantent la même chanson que le perroquet, mais dans un cadre culturel différent. La narratrice, une dame blanche américaine plus âgée, se souvient de la chanson du perroquet. La façon dont elle la chante est culturellement différente de celle de la chorale de gospel, et temporellement différente puisqu’elle se fait passer pour le perroquet et lui redonne vie. Le chœur habite la chanson, il est émotionnellement dans le présent mais techniquement dans le passé car nous entendons la chanson à travers un vieux disque qui grésille. Nous entendons la présence des archives, et nous entendons le passé à travers le style d’interprétation de la chanson. Mais nous entendons aussi le deuil d’une histoire bien plus longue et plus sombre que la tornade.

Pour moi, les voix afro-américaines sont un décalage sonore vers le bas, plus profond et plus lourd. Sweet Hour of Prayer était un standard que de nombreuses communautés ont chanté. Il doit en exister des centaines de versions. J’ai choisi celle-ci parce que c’est celle qui m’a le plus ému. Plus tard dans le même plan, en superposition à la chorale, on commence à entendre une voix radiodiffusée, un avertissement municipal annonçant qu’une tornade est proche, que des ponts et des maisons risquent d’être détruits, que des fenêtres seront brisées. On obtient donc d’abord le registre émotionnel du chœur, puis, avec la diffusion, un registre gouvernemental. Il est plus contemporain, mais pourrait se situer à n’importe quel moment au cours des cinquante dernières années, alors que l’enregistrement des Lunenberg Travelers se situe plus loin dans le temps, à l’époque de l’événement. Ensuite, on commence à entendre une troisième couche de sons, celle d’un père et de sa fille qui se trouvent à l’intérieur d’une maison alors qu’une tornade arrive à l’extérieur. La tornade détruit leur maison et ils sont coincés dans la salle de bain. Ces voix sont clairement actuelles, non seulement parce qu’elles décrivent l’événement au moment où il se produit, mais aussi parce que le mode de transmission est celui des médias sociaux contemporains. Ils sont dans la salle de bain avec un téléphone portable et enregistrent en direct. On entend leur panique, les gémissements, les craquements et les bruits de la maison.

Ainsi, au cours de cette séquence, vous êtes à la fois dans le présent, dans le passé récent et dans le passé lointain, avec de multiples registres de réponse émotionnelle, tous distincts, qui ne se confondent pas les uns avec les autres… et vous n’avez jamais l’impression d’en avoir trop. Ce que j’essaie de dire avec cette très longue description, c’est que si j’essayais de faire cela par le biais de l’image, d’intégrer tout ce contenu dans ce que vous voyez, je ne sais pas comment je le ferais. Cela ne semble pas possible. Ce serait un collage dense, ou des superpositions, et ce serait trop écrasant pour être assimilé visuellement. Mais sur le plan sonore, nous n’avons aucun problème. C’est ce que j’aime dans le son : on peut avoir une densité extrême de contenu et cela semble sans effort. C’est pourquoi les gens ne prêtent pas autant d’attention au son, parce que même s’il y a des tonnes de manipulations, nous ne nous efforçons pas d’en comprendre le sens. J’aime le fait qu’une bonne conception sonore passe généralement inaperçue. Beaucoup de sound designers, au sommet de leur art, s’efforcent d’être invisibles, tout comme les experts en surveillance. Il y a d’autres moments où je joue avec une leçon de Godard. Il a travaillé très simplement pendant toute la première moitié de sa carrière, avec très peu de bandes sonores. J’aime la façon dont il coupe radicalement tout le son, puis le rajoute. Il révèle constamment ce qu’il manipule, puis le laisse s’échapper et vous permet de suivre le film.

D. : Godard parlait de montage vertical.

D. S. : Oui, de montage vertical. J’abuse peut-être de cette astuce, mais couper le son produit un effet très puissant. Dans O’er The Land (2009), je supprime la bande sonore pendant le plan d’un avion de chasse qui survole la scène, et je prolonge le silence jusqu’au plan suivant d’un corps qui descend d’un pont. Je coupe ensuite le son et je passe à l’image d’un groupe de personnes utilisant des lance-flammes. Le film traite de la liberté et de ce que nous perdons au nom de la liberté. Au fur et à mesure qu’il avance, les représentations de la technologie et du militarisme deviennent de plus en plus fortes. Le film commence par des combats régionaux qui deviennent de plus en plus grands. Au centre du film, une voix off montre un pilote contraint de s’éjecter de son avion à haute altitude. C’est une histoire extrêmement viscérale. Son corps défie la gravité parce qu’il est pris dans les courants ascendants et descendants d’un énorme orage pendant 45 minutes. Cette histoire reste gravée dans votre mémoire lorsque vous voyez, plus tard dans le film, le plan du jet que j’ai mentionné. Au début, vous l’entendez également, puis le son disparaît. J’utilise le silence pour signaler un noyau philosophique. Le problème des États-Unis, c’est que nous définissons la liberté en termes de propriété. L’histoire du pilote est un sous-produit de la technologie de défense, un récit qui assimile la liberté à la propriété, selon lequel si vous possédez quelque chose (en tant que particulier comme en tant qu’État-nation), vous devez la défendre. Mais le type qui se jette du haut d’un pont choisit de tomber, et il s’agit là d’une liberté très différente : quelqu’un abandonne le contrôle, abandonne la propriété, permet à quelque chose de plus grand que lui de prendre le dessus, en l’occurrence, la gravité. C’est une vraie liberté. Une liberté transcendantale. Il s’agit d’un moment critique du film, c’est pourquoi j’utilise le silence. S’il y a du son et que soudain il n’y en a plus, c’est comme un vide et votre attention est aspirée. On ne peut pas s’empêcher d’être happé.

D. : Vous avez commencé en disant que l’enchevêtrement d’informations est une technique qui concerne exclusivement le son et qui ne pourrait pas être réalisée avec des images. Pourtant vous utilisez constamment dans vos films la surimpression de figures sur l’image. Pensez-vous qu’il soit possible de travailler avec l’image comme avec le son ?

D. S. : J’ai peut-être une façon synesthésique de monter. Je pense qu’il y a des moments où vous voyez quelque chose, mais vous vous en souvenez comme d’un son, ou vous entendez quelque chose, mais vous vous en souvenez comme d’une image. Je les croise souvent, et cela se ressent dans mon montage. Je ne peux pas monter des images sans son, et je ne peux pas éditer du son sans image. Je ne saurai pas combien de temps doit durer un plan si je n’ai pas le son. Je ne saurai pas à quel point je dois superposer le son si je n’ai pas l’image. Parfois, l’image est le contenant et le son est le contenu, et parfois l’inverse. Laika (2021) est le seul projet que j’ai monté où le son était fixe, car il s’agit essentiellement d’un clip vidéo. Je ne pouvais changer que l’image. Mais pour moi, c’est généralement très étrange.

D. : À ce titre, comment décrivez-vous votre utilisation des figures scientifiques ? Comment l’explication abstraite et scientifique de la réalité réagit-elle à sa superposition à une image plus documentaire, par exemple dans le film For the Time Being ? Je pense aux points blancs que vous avez superposés à l’image numérique.

D. S. : Ces points sont les trous que Nancy Holt a percés dans sa sculpture Sun Tunnels (1973-1976) et qui correspondent à quatre constellations différentes. Dans mon film, il s’agit d’une citation directe, mais je ne vois pas d’inconvénient à ce qu’ils restent abstraits. Ou peut-être les reconnaissez-vous si vous connaissez le travail de Nancy. C’est la même chose avec mes graphiques, comme vous l’avez mentionné – parfois vous savez exactement ce qu’ils sont, d’autres fois c’est une abstraction parce que vous ne connaissez pas le contexte.

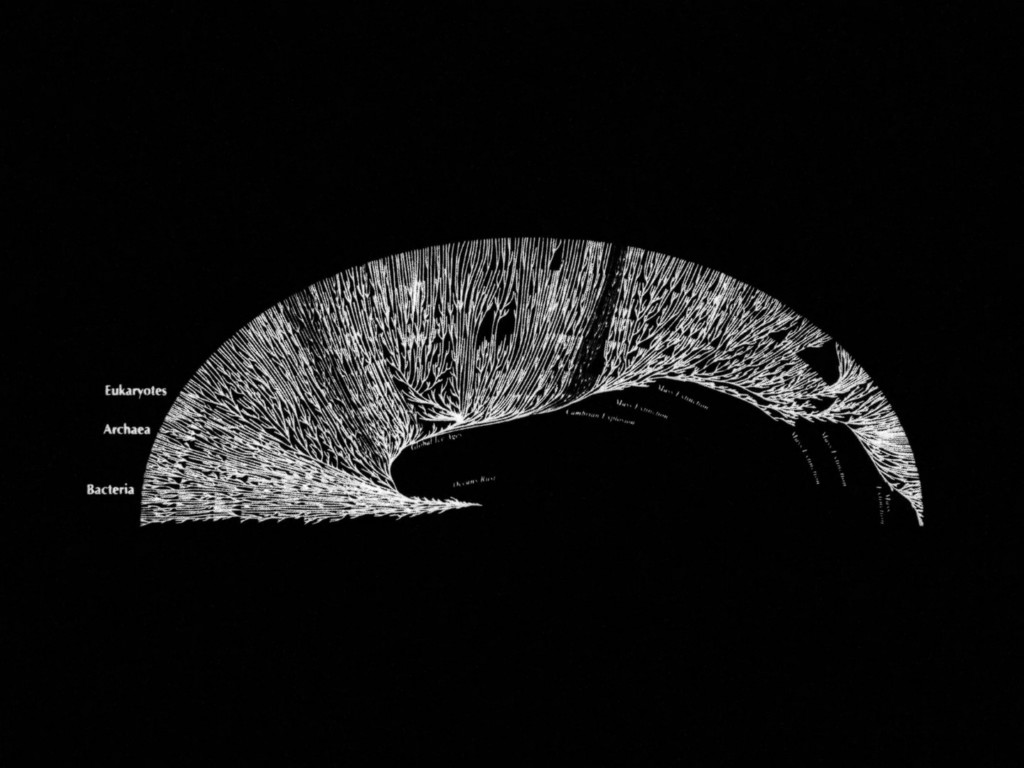

Pourquoi est-ce que je les utilise ? Je pense que c’est parce que je suis une spectatrice curieuse. Je n’aime pas être trop orientée. Je n’aime pas que tout soit nommé. The Illinois Parables utilise de nombreux modes de représentation différents : titres de journaux, travaux de terrassement, photographies, graphiques, témoignages, reconstitutions, peintures. Chacun d’entre eux est une modalité différente de représentation de l’histoire. Je m’intéresse à ceux que nous trouvons les plus fiables, ceux auxquels nous faisons confiance.

Dans Optimism, vous voyez un dessin atomique d’anneaux d’électrons, qui est le modèle moléculaire de l’or. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que vous ne le lisiez pas de cette façon – il peut s’agir simplement d’un mandala. Mais si vous savez ce que sont les schémas moléculaires, le sens s’en trouve renforcé. J’aime le fait que le graphique puisse s’orienter vers quelque chose de mystique ou d’oraculaire, ou qu’il soit simplement l’illustration d’un électron. Peu m’importe le sens dans lequel vos antécédents vous incitent à le lire. C’est comme pour les henges construites par les peuples anciens : nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu’elles étaient censées dire, mais il est clair qu’elles disaient quelque chose. La façon dont j’interprète les pierres d’un henge dépend de ce que je sais de ces cultures, de ces systèmes religieux ou du poids des pierres. Ou peut-être suis-je quelqu’un qui étudie les lichens, et j’interprète donc ce que les schémas de croissance des lichens révèlent sur les surfaces rocheuses. Les henges communiquent en dehors de leur temps, même si nous ne savons pas précisément ce qui a été dit. Les monuments sont des affirmations temporelles. Les henges sont des habitudes de la matière. Ce sont des modèles vibratoires qui communiquent au-delà du langage normal. Avec les graphiques ou les henges, si leur signification est opaque, ils se transforment en magie. D’autres personnes m’ont demandé : « Comment tracer la ligne entre ce qui est opaque et ce qui ne l’est pas ? » Je ne sais pas la tracer. C’est ce qui fait que le cinéma appartient au public. Chaque personne trace une ligne différente.

D. : La question des figures amène celle de la pédagogie. Chaque film semble construit comme une forme de leçon – mais jamais autoritaire, il s’agit plus d’une « parabole » ou d’une « leçon de choses » que d’un exposé scientifique achevé. Ce type de leçon ne vient pas d’une position de surplomb (typiquement : la voix off), mais au contraire d’un intérêt pour la frontalité du document (visuel ou écrit). Puisque vous êtes également enseignant à l’Art Institute of Chicago, nous voulions vous demander quel type de pédagogie vous défendez dans vos films.

D. S. : Je veux éviter d’être pédant. Je déteste les choses qui vous disent comment penser. Cela me rend fou. Pourquoi faites-vous cela pour d’autres personnes ? C’est totalitaire. Ce n’est pas du tout mon goût. Je pense que le cinéma est déjà assez totalitaire parce que c’est une sorte de monologue. Si vous venez au cinéma, vous renoncez à votre temps pour qu’un autre temps infuse le vôtre. C’est déjà une position vulnérable, alors si, en plus de cela, un cinéaste vous dit : « Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que nous allons faire, ce que cela signifie et ce que vous allez apprendre »… Pourquoi ? Je veux donner aux gens des outils pour les aider à réfléchir, pas pour leur dire quoi penser. Lorsque j’enseigne en classe, l’objectif est d’aider les étudiants (et moi-même) à mieux formuler nos questions. Nous apprenons tous ensemble. Nous nous aidons les uns les autres. D’un point de vue pédagogique, ce qui m’intéresse, c’est la manière dont nous coproduisons la société. Je pense que nous devons dialoguer les uns avec les autres, et c’est à nous de le faire.

D. : En parlant de pédagogie, de nombreux cinéastes américains contemporains importants sont passés par CalArts, en tant qu’étudiants ou professeurs, dont vous, James Benning, Sharon Lockhart, Lee Anne Schmitt, Brigid McCaffrey… Diriez-vous qu’il y a des points communs ou au moins un modus operandi commun, au-delà de l’utilisation de la pellicule 16 mm ?

D. S. : C’est vrai, tous ces gens sont (ou ont été) des cinéastes argentiques. Je veux dire que je suis moi-même moitié numérique, moitié argentique, bien que mes derniers en pellicule soient peut-être plus connus. Je dirais que l’héritage de Benning est celui de la vue, du paysage et de l’intégration. C’est certainement auprès de lui que j’ai appris à transplanter des bandes sonores d’autres films, à recontextualiser des écrits et des voix antérieurs. J’ai étudié à l’université au début des années 1990, et la façon dont il a enseigné a évolué. Plus récemment, il a commencé à donner des cours où l’on se rend sur un site, mais où l’on ne peut pas apporter d’appareil photo ou d’enregistreur, où l’on doit simplement regarder et écouter. Je pense que cela a vraiment eu un impact sur beaucoup de gens. Je ne sais pas si je peux diagnostiquer CalArts. Vous pourriez probablement faire mieux en tant qu’observateur extérieur. Qu’en pensez-vous ?

D. : Peut-être que CalArts vous a donné un moyen d’inscrire votre travail et vous-même dans l’histoire du cinéma et des genres du cinéma expérimental ? Avec vos films, vous avez navigué à travers de nombreux genres expérimentaux, bien qu’aucun d’entre eux ne puisse y être rattaché absolument. Par exemple, vous avez réalisé un film de flicker, FF (2010), en utilisant du matériel ethnographique…

D. S. : Certainement, je pense que le sens du politique et de la critique s’est épanoui pour moi lorsque j’étais en études supérieures. Mon expérience en licence était plus structurelle, plus formelle, plus expérimentale. Je pense que c’est probablement une combinaison de ma trajectoire de vie et des films auxquels j’ai été exposée après mes études, dans lesquels l’aspect sociopolitique est devenu plus central. Ai-je toujours aimé la porosité entre les genres ? Je n’en suis pas certaine. Les premiers films étaient peut-être plus purement expérimentaux, comme My Alchemy (1990). Avec On The Various Nature Of Things, j’introduisais déjà la forme de la conférence par l’intermédiaire de Faraday. Et j’explorais ce que le terme « gravitationnel » pouvait signifier aux niveaux physique et psychologique. Le psycho-écologique est au cœur de mon cinéma : c’est là que les choses glissent entre les registres matériel, émotionnel et politique. Mais certains films ne font pas preuve d’une telle porosité entre les genres. Parfois, ils sont faits en réaction : chaque fois que je réalise un nouveau film, il résiste au style que j’ai utilisé précédemment, ce qui me permet de travailler à partir d’un endroit où je ne suis pas très à l’aise. C’est pourquoi j’aime l’extérieur, l’extérieur accidentel, le monde réel. Mon problème avec une grande partie du cinéma expérimental que j’ai découvert plus jeune, même si je l’aimais et que je m’y reconnaissais, c’est que je me disais toujours : « Où est l’aujourd’hui ? Où sont les politiques d’aujourd’hui ? Où est l’histoire ? Où est l’extérieur ? Comment puis-je faire entrer l’extérieur tout en continuant à travailler avec cette poétique dans laquelle je me sens chez moi ? »