Dream On

Modes d’emploi et de remploi de la télévision

Or, nous sommes la première génération à être née, non plus auprès d’un monde d’images, mais directement à l’intérieur de celui-ci[11][11] Pacôme Thiellement, Les Mêmes yeux que Lost, Paris, Leo Scheer, « Variations XII », 2011, p. 47..

Pacôme Thiellement

Tout commence par un générique, et celui-ci fonctionne comme un prologue. Après l’apparition du logo de la série sur fond d’intérieur ménager des années 1950[22][22] L’aspirateur au premier plan est le témoin que la télévision, à ses premières heures, se destinait essentiellement aux femmes au foyer., une femme au foyer installe son jeune enfant devant Texaco Star Theater, émission de divertissement de l’époque[33][33] The Texaco Star Theater, d’abord émission de radio de 1940 à 1944, fut diffusée sur ABC de 1948 à 1967. L’émission qui alternait sketches, chansons et invités, était animée par Milton Bearle.. L’enfant grandit, toujours devant la télévision ; il regarde, entre autres, The Colgate Comedy Hour et I Love Lucy[44][44] The Colgate Comedy Hour, fondée sur le même principe que Texaco Star Theater, fut diffusé sur NBC de 1950 à 1955. Quant à la sitcom I Love Lucy (l’une des premières séries de l’histoire de la télévision), elle fut diffusée sur CBS de 1950 à 1957.. Captivé, il semble indifférent à ce qui se passe autour de lui. Les années passent, les programmes s’enchaînent, et l’enfant est de plus en plus fasciné. Le champ-contrechamp entre son regard et les images que diffuse le poste s’accélère, jusqu’à ne plus laisser qu’une neige à l’écran. Ecran devant lequel, au plan suivant, nous retrouvons le personnage, adulte cette fois, assoupi, un manuscrit sur les genoux. Il s’agit de l’éditeur Martin Tupper (interprété par Brian Benben[55][55] On peut noter que Brian Benben a par la suite profité de cette image d’enfant de la télévision pour jouer son propre rôle dans la mini-série The Brian Benben Show, où il joue un hôte de talk show subitement licencié.), protagoniste de Dream On. Le spectateur de la série se trouve ainsi d’une certaine manière face à son double.

Diffusée sur HBO (Home Box Office) de 1990 à 1996[66][66] Ce qui représente, sur six saisons, 120 épisodes pour près de 44 heures de visionnage., Dream On mérite plus d’un commentaire, tant pour l’audace de son ton (étonnant pour une époque où le câble n’était encore qu’émergent)[77][77] Aux Etats-Unis, les chaînes du câble se différencient des chaînes dites de networks en cela qu’elles ne sont pas tenues aux restrictions de la FCC (Federal Communication Commission) qui interdit l’usage de vulgarités ou la représentation de scènes à caractère pornographique ou violent. Le câble offre donc une marge de manœuvre bien plus importante en termes de liberté d’expression et de créativité. que pour sa forme. Ce qui la distingue des autres sitcoms, qui prolifèrent à la télévision américaine depuis ses premières heures, c’est un procédé formel singulier : celui de ponctuer chaque épisode, au fil de la narration, par de courts extraits en noir et blanc tirés de sources variées (séries, films, émissions d’anthologie, etc.), que John Landis, le producteur exécutif de la série, qualifiait de thought bubbles[88][88] John Landis, interview inédite présentée dans le coffret DVD des saisons 1 & 2, Universal.. Ce dernier eut ainsi l’idée de mobiliser les archives des programmes d’Universal[99][99] Universal produisant Dream On, cela permettait l’accès à des ressources immenses tout en contournant l’obstacle juridique des droits d’auteur. afin de donner à ces images souvent médiocres, issues de programmes oubliés, une seconde vie, sans que la question de la qualité ou de l’origine du programme n’entre en compte. Pied de nez à l’Ecole de Francfort, tout dans Dream On repose sur l’idée du zapping, qui suppose un spectateur actif, à l’opposé de la masse aliénée que dénonce Adorno[1010][1010] Voir par exemple «Prologue sur la télévision » in Theodor W. Adorno, Modèles Critiques, interventions, répliques, trad. Marc Jimenez et Elaine Kaufholz, Paris, Payot, 2003.. Ici, le zapping devient même le modus operandi de la série tant du point de vue esthétique que narratif.

Pour Martin Tupper, et par écho pour le spectateur, chaque situation devient l’occasion de puiser dans ses souvenirs pour y trouver une “illustration”. Pour reprendre la description de Thierry Horguelin, « un problème à résoudre, une angoisse, un désir secret, une idée saugrenue, une arrière-pensée inavouable, et voilà la télécommande psychique qui plonge dans la mémoire collective du téléspectateur et retrouve aussitôt un insert adapté à la situation [1111][1111] Thierry Horguelin, à propos de Dream On : « Physiologie du téléphile », in 24 images, n°79-79, 1995, p. 25-27. Le passage concernant Dream On se trouve p. 26. ». De ce point de vue, la série se présente comme une réflexion, qui s’étire sur six saisons, sur la place de la télévision dans la culture visuelle.

1 — L’ordinaire, stranger than fiction ?

Dream On fut la première série à être diffusée sur HBO, chaîne aujourd’hui reconnue pour être pionnière en matière de « quality TV[1212][1212] Ce terme est employé par Kim Akass et Janet McCabe dans leur ouvrage Quality TV : Contemporary American Television and Beyond (I.B Tauris, London/New York, 2007). Elles y défendent l’idée qu’avec l’apparition du câble, la télévision a su trouver un nouveau modèle de créativité qui est désormais capable de dépasser le clivage entre high et low culture et justifier que la télévision et ses programmes fassent l’objet d’études universitaires. Si cette idée n’est pas neuve, elle prend de l’ampleur à partir des années 1990, et a permis le développement, dans le champ des media studies et television studies, de monographies sur des séries télévisées (pensons à la création au PUF de la collection « la série des séries »). », et pour avoir imposé une image de marque caractérisée par une liberté de ton en termes de sexe et de violence. La chaîne, qui au départ devait diffuser essentiellement du sport, a décidé au tournant des années 1990 de se renouveler pour proposer à son auditoire (essentiellement masculin) des programmes de fictions télévisées. La série a été créée par David Crane et Marta Kaufman qui, quelques années plus tard, lanceront en parallèle Friends [NBC, 1994-2004][1313][1313] Plusieurs acteurs de Friends font d’ailleurs une première apparition dans Dream On, comme Matthew Perry et Courtney Cox., dont le succès fut immédiat et ne s’est pas démenti depuis. La minceur de la bibliographie, comparée à la fortune critique d’autres séries, semble indiquer une relative méconnaissance de Dream On. Une anecdote pourrait servir de métaphore à la banalité, voire à l’anonymat, de l’environnement dans lequel prend place la série : au début de la saison 1, le personnage d’Eddie Charles est interprété par Jeff Joseph. Entre la saison 1 et 2, c’est le comédien Dorien Wilson qui reprend le rôle, et le changement d’apparence d’Eddie est « expliqué » dans le récit, contre toute logique, par l’opération des yeux qu’il aurait subie — évocation ironique de la difficulté du spectateur — qui n’en croit pas ses yeux — à reconnaître le personnage.

Dream On raconte les (més)aventures de Martin Tupper, un parfait « monsieur tout le monde ». Dans un des rares articles publiés sur la série au moment de sa diffusion, John O’Connor le décrit en ces termes : « Martin Tupper (…) is offered as a contemporary Everyman: divorced, trying to maintain a connection with a son in his early teens, struggling to salvage a smidgen of dignity as an editor of questionable romance novels. »[1414][1414] John O’Connor consacra à la série quelques colonnes dans le New York Times (numéros du 10/07/1990 et du 02/08/1991). Aujourd’hui, les encyclopédies consacrées aux séries télévisées qui mentionnent Dream On ne lui accordent pas une place de choix. De plus, il n’existe à ma connaissance aucune monographie ni aucun article scientifique qui lui soit exclusivement dédié, contrairement à Friends ou Seinfeld, qui ont fait couler beaucoup d’encre.. Tupper est donc un homme médiocre : trentenaire désabusé, récemment divorcé, père d’un adolescent (Jeremy) effronté, travaillant comme éditeur de romans de gare chez Whitestone Publishing (son meilleur ami les qualifie de “trashy, the kind you find in Laundromats”), auprès d’un patron indolent et d’une secrétaire acariâtre. Mais Martin Tupper, en plus d’être ordinaire, ne réussit rien. Il ne se fait jamais remarquer, par personne, pas même lorsqu’il s’étouffe ou se fait kidnapper. Il n’est pas marié comme le père de famille de Married, two Children (Ron Leavitt) ; il n’est pas non plus riche comme le père célibataire de Bachelor Father (John Forsythe). Il n’a pour ainsi dire pas grand-chose pour lui; il est fauché, terrifié par les femmes, jaloux, inquiet et sans ambition[1515][1515] C’est à partir des années 1990 que les personnages masculins de sitcoms apparaissent de plus en plus comme des « losers » à qui rien ne réussit. George Costanza dans Seinfeld [1989–1998], Don Danbury dans How Not to Live Your Life [2007-2011, BBC] et Louie CK dans Louie [2010 —] en sont des figures exemplaires.. Ecrivain raté, il n’est devenu éditeur que par défaut. Constamment dans l’ombre de son meilleur ami Eddie (une star de la télé), et dans celle du nouveau compagnon de son ex-femme, un génie et bon samaritain que tout le monde adule (mais qui n’apparaît jamais à l’écran), il s’impose au fil des saisons comme un parangon de déception et de contrariété. Mais malgré les échecs répétés du héros et son caractère volatile, qui donnent à la série un ton potache et léger, le message qui s’impose après six saisons est étonnamment moralisateur, et sonne comme la fin d’une fable ; il faut rester fidèle à soi-même et apprendre de ses erreurs, accepter la part de perfectibilité en chacun.

En effet, la série se termine par les retrouvailles entre Martin et Judith. Si on la considère dans son ensemble, elle devient alors une comédie de remariage, genre en vogue à Hollywood dans les années 1930-1940. La formule générique en était simple : il s’agissait d’unir à nouveau un homme et une femme qui s’étaient séparés, afin de montrer qu’ils sont capables de s’aimer en dépit d’obstacles empiriques.On y trouve alors l’exemplification de la formule freudienne selon laquelle « trouver l’objet d’amour, c’est en quelque sorte le retrouver[1616][1616] Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité, cité par Cavell dans Philosophie des salles obscures, trad. Nathalie Ferro, Mathias Girel et Elise Domenach, Paris, Flammarion « Bibliothèque des savoirs », p. 345. » Dans la comédie de remariage, il s’agit d’illustrer la quête d’un bonheur plus profond, car plus instruit par l’expérience. C’est Stanley Cavell qui a sans doute le mieux parlé de ces films, en y voyant la métaphore d’un modèle éthique particulier, celui du perfectionnisme moral. Dans son ouvrage A la recherche du bonheur, il analyse des films tels que The Lady Eve (1941, Sturges), His Girl Friday (1940, Hawks), ou encore The Philadelphia Story (1940, Cukor), pour s’intéresser aux manières dont ces films, en dépit des apparences, ont des implications philosophiques profondes et proposent des modèles éthiques pour un mieux vivre.

Or, Dream On entre en résonance avec la comédie de remariage telle que l’entend Cavell sur plusieurs points : si le couple se sépare, c’est parce que la femme recherche un homme plus lettré qui lui offrira moins d’asymétrie dans leur relation (Judith quitte Martin pour Richard Stone, honoré de plusieurs prix Nobel et Pulitzer, ami du Pape et du Dalaï-Lama) ; les hommes sont souvent blessés dans leur amour-propre et confrontés à des femmes plus riches ou plus rusées (Martin souffre notamment de sa relation avec Jill, au QI de 167) ; le bonheur est avant tout individualiste, etc. La comédie de remariage et Dream On peuvent ainsi se résumer de la même manière :

« A cause de leur histoire mutuelle – à la fois leur histoire privée et l’histoire de leur culture, ils [l’homme et la femme] luttent l’un contre l’autre, ils ont des griefs justifiés l’un contre l’autre[1717][1717] Judith en veut notamment à Martin de l’avoir trompée, puis d’avoir tardé à signer les papiers du divorce, et Martin n’a jamais cessé d’être jaloux de Richard Stone. (…) d’où vient que parfois je caractérise ces comédies comme des comédies de la vengeance »[1818][1818] Stanley Cavell, Le Cinéma nous rend-il meilleurs ?, trad. Christian Fournier et Elise Domenach, Paris, Bayard « Le temps d’une question », 2010, p. 46..

Après six saisons de disputes et de retrouvailles à la fois tendres et houleuses, il n’est donc pas anodin que le dernier épisode, où Martin et Judith se remarient, soit intitulé « Finale with a Vengeance ». Comme dans le perfectionnisme moral, la réponse que Dream On semble apporter est que le bien commun de nos vies se trouve dans un retour sur soi, rendu ici possible par la télévision comprise comme un miroir. Cette analogie déjà largement exploitée n’est pas sans rapport avec la ressemblance empirique entre ces deux objets (télévision et miroir avaient tous deux une forme ronde et bombée, puis plate et rectangulaire), et implique une représentation réaliste du quotidien et d’enjeux sociétaux, suscitant l’identification des spectateurs. Entendue comme réflexion, elle devient le support d’un nouveau rapport aux images. D’ailleurs, tout est dit dans le premier plan du générique : avant que la télévision ne soit allumée, c’est le corps de Mme Tupper qui se reflète sur l’écran éteint. On peut y voir l’allégorie de la substitution d’une matrice à une autre. Une fois la télévision allumée, la mère disparaît (elle ne fera que de rares apparitions dans la série, avant de décéder durant la saison 5), et la télévision prend le relais. Et c’est là, dans la démonstration que Martin Tupper ne peut vivre que dans les images, par leur intermédiaire, comme si la télévision était le garant de sa conscience, que réside le véritable sujet de Dream On : la télévision agit de manière souterraine, construit plus ou moins à notre insu notre vision du monde.

2. Image au carré

Toute série télévisée repose nécessairement sur une dialectique de différence et de répétition puisqu’elle est un agrégat ordonné de saisons et d’épisodes. De fait, chaque épisode est la partie d’un tout. Mais Dream On dépasse cette logique fragmentaire en mettant en œuvre une esthétique du collage. À raison de près de 20 citations (d’environ 1 à 10 secondes chacune) par épisode, l’altérité filmique constitue ici presque un dixième de l’ensemble de la série, et forme une masse disparate qu’il faut tout de même tenter de qualifier. John O’Connor, dans son article déjà cité, définissait ce procédé avec beaucoup d’humour :

Some marketing expert seems to have taken a look at the enormous film and television library owned by Universal Studios and wondered why it wasn’t doing more to generate income. Hey, how about a show in which the hero’s behavior and attitudes are counterpointed with black-and-white clips from all those shows and old movies he watched on television while growing up in the 1950’s and 60’s? The supporting cast could include everybody from Bette Davis to Peter Lorre to Jack Benny. As they say in the business, what a concept ![1919][1919] John O’Connor, « Dream On », New York Times, supplément week-end, 10 juillet 1990.

Chaque insert opère une coupure à la fois chromatique (en noir et blanc, bien distinct du récit en couleur), sonore (la bande son originale de l’extrait est toujours préservée) et diégétique. Ces extraits servent au moins à deux usages, qui correspondent à deux points de vue narratifs : celui de Martin Tupper lui-même (usage homodiégétique), et celui d’un narrateur omniscient (usage hétérodiégétique)[2020][2020] Ces termes de narrateur homodiégétique ou hétérodiégétique correspondent à la terminologie employée par Gérard Genette dans Figures III (Paris, Seuil « Poétique », 1972). , qui ce faisant commente les actions de Martin, parfois en s’adressant directement au spectateur. On peut ainsi relever de très nombreuses adresses par le biais de ces extraits, qui sont autant de clins d’œil des scénaristes. On en trouve un bon exemple dans l’épisode « The Way We War[2121][2121] « The Way We War », Saison 6 épisode 21, diffusion 14 février 1996.», où l’arrivée d’un flash back est annoncée par un extrait de Road to Utopia de Hal Walker, dans lequel un personnage déclare : « This is a device known as a flashback ».

Qu’ils permettent d’illustrer les pensées de Martin ou de commenter les situations (souvent cocasses et peu avantageuses) dans lesquelles il se trouve, ces extraits occupent généralement une fonction comique. Le comique de Dream On, outre les ressorts de la sitcom déjà usités à l’époque (comédie de gestes héritée du slapstick, quiproquos, etc.), repose ainsi sur un constant écart entre ce que Martin pense et dit, ou entre ce qu’il est en train de vivre et l’illustration qui en sera donnée. Martin s’excuse de son retard à cause des embouteillages, l’insert nous suggère qu’il était en fait en charmante compagnie. Un coup de téléphone sonne en plein milieu de ses ébats, la réaction de Martin nous est signifiée par un arbre s’effondrant avec fracas ; une conversation difficile avec son fils, et c’est un funambule en mauvaise posture ; un ami le trahit, et l’on voit un homme recevoir un coup de poignard dans le dos. La systématisation de ces extraits constitue la charte visuelle et narrative de la série et assure la pérennité du ton comique.

3. Entre les lignes, l’image

Nous l’avons dit, les extraits qui scandent Dream On proviennent de programmes variés, et surtout représentent les différents genres de la télévision : films et séries certes, mais aussi publicités, émissions de divertissement, documentaires animaliers, écran d’annonce d’arrêt des programmes,… Un échantillon représentatif de la diversité de la télévision nous est ainsi offert. Alors que dans les séries télévisées, la mise en abyme est souvent proscrite, le dispositif télévisuel cherchant à se faire oublier, ici tout est fait pour que le 4e mur soit brisé, et la « télévisualité » rendue sensible.

Les Andrews Sisters chantent « Give me some skin, my friend » / Spot publicitaire pour le détergent Bab-O

Cartoon Oswald the Lucky Rabbit / Épisode du Thanksgiving 1958 dans l’émission d’anthologie General Electric Theater [2222][2222] Emission présentée par Ronald Reagan et diffusée sur CBS de 1953 à 1962. Cet épisode (le 10e de la saison 7) fut diffusé le 23 novembre 1958.

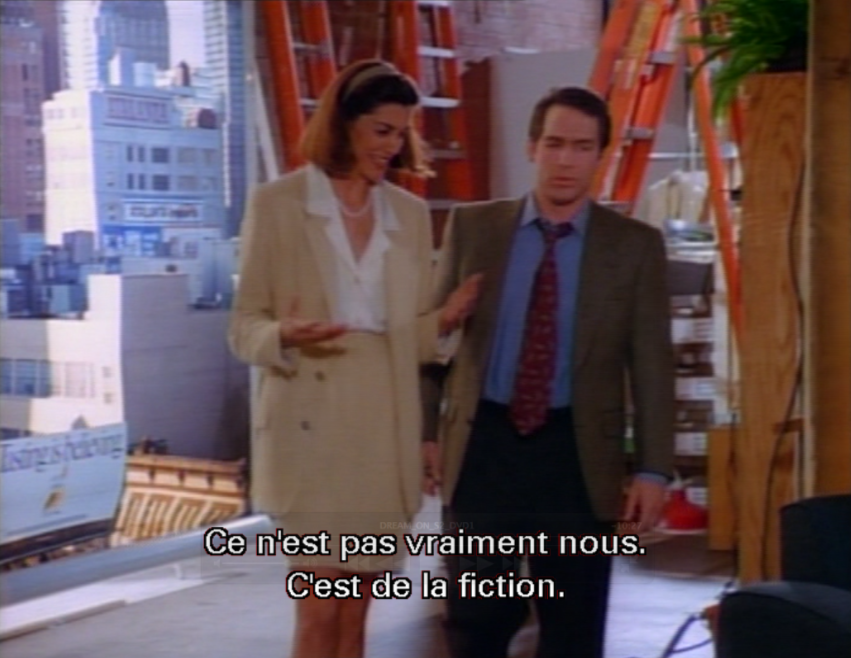

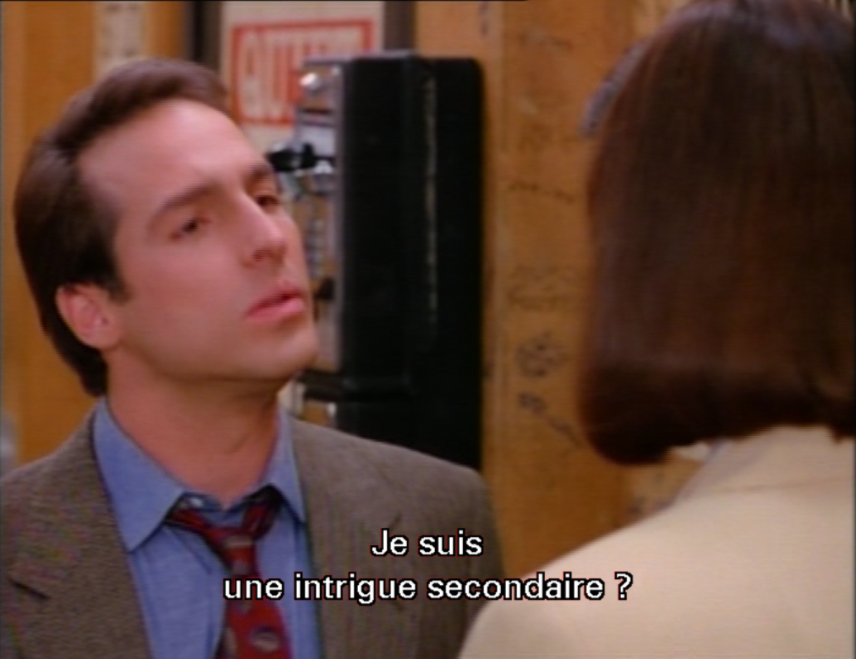

Différents degrés de mises en abyme sont mis en jeu. Dans l’intertextualité d’abord, induite par la variété des extraits, mais aussi par le titre des épisodes, faisant souvent référence à des films, des romans ou des pièces de théâtre (« A Midsummer Night’s Dream On » ; « To Have and Have and Have Not » ; « The Charlotte Letter »…), ainsi que par le nom du personnage de Martin Tupper, emprunté au poète du XIXe siècle Martin Farquhar Tupper. La mise en abyme tient aussi dans une constante monstration du dispositif télévisuel : le meilleur ami de Martin, Eddie, est l’hôte d’un talk show (d’abord The Eddie Charles Show, puis Home Sweet Home), et de nombreux arcs narratifs sont bâtis autour de cette activité. En outre, un film est réalisé, dans l’épisode qui ouvre la saison 2 « The Second Greatest Story Ever Told[2323][2323] « The Second Greatest Story Ever Told », Saison 2, épisodes 1 et 2, diffusion le 7 juillet 1991. », sur la vie de Richard Stone (le mari de Judith), et par extension de Martin. Ce dernier se retrouve alors à fréquenter l’actrice qui incarne son ex-femme à l’écran, et se voit qualifié « d’intrigue secondaire ». De plus, interviennent à plusieurs reprises des adresses au spectateur et des regards-caméra, tant dans les extraits que dans la diégèse principale. On en trouve un exemple amusant dans l’épisode « Up the river », où les différents personnages sont interviewés pour parler de la relation entre Martin et sa compagne du moment, Nina. En plus d’une mise en abyme évidente, un tel procédé permet aussi d’établir une certaine connivence entre les personnages et le spectateur, car tout se passe comme s’ils entamaient, par ce biais, une véritable conversation avec lui, comme pour lui demander à lui aussi son avis.

Chaque extrait n’est là que pour marteler l’évidence : ce que l’on a regardé nous construit inconsciemment, aura une portée structurante sur notre psyché. Ces extraits fonctionnent pour Martin comme des souvenirs-écrans, au sens freudien du terme[2424][2424] Freud a développé ce concept en 1896 dans le cadre de son auto-analyse, et en parle notamment dans son texte « Sur les souvenirs-écrans », dans Névrose, psychose et perversion, trad. Jean Laplanche, Paris, PUF, 1973.. Dans son article sur le sujet, Patrick Brun en résume parfaitement le fonctionnement :

« Toute mémoire individuelle, toute fiction subjective, charrie de l’enfance ce que Freud nomme des souvenirs-écran : des images indélébiles, inexactes ou recomposées au regard de la vérité historique qui voilent une vérité subjective, la castration. Dès lors, de la fixité de l’image filmique à la fixation du sujet sur un souvenir, de l’écran cinématographique où se tisse la fiction à l’écran subjectif que constitue le fantasme, (…), il n’y a peut-être qu’un pas, que nous invitent ici à franchir l’œuvre et la doctrine.[2525][2525] Patrick Brun, « Un souvenir-écran projeté », pp. 144-154 in Cinémas, revue d’études cinématographiques, volume 17, n°1, 2006, p. 145. »

Si l’auteur propose dans cet article une lecture psychanalytique de La Jetée (1962) de Chris Marker, la même interprétation s’impose dans Dream On, et en particulier à travers un épisode de la saison 6, « Try Not to remember[2626][2626] « Try Not to Remember », saison 6, épisode 1, diffusé le 19 juillet 1995.» où il semble que les scénaristes ont voulu figurer ce concept dont à l’évidence ils étaient familiers. Pour régler des problèmes d’impuissance (qui ne sont pas éloignés de ce traumatisme de la castration qu’évoque Freud), Martin va consulter une thérapeute. Celle-ci l’incite à fouiller dans sa mémoire pour faire remonter le souvenir d’un attouchement qui aurait eu lieu dans son enfance. Un extrait surgit alors, comme pour signifier ce dont Martin se souvient : un enfant est dans la baignoire, quand soudain un homme en costume de marin apparaît. Il commence à rire avec l’enfant, l’éclabousse, et tous deux entonnent une comptine. Lorsque Martin rapporte ce souvenir à sa thérapeute, elle y voit la preuve évidente que Martin fut, enfant, abusé par son oncle, alors qu’il prenait son bain. Elle propose même à Martin une reconstitution de cet événement supposément traumatique[2727][2727] La psychanalyse est souvent tournée en dérision dans Dream On, les thérapeutes étant de loin les plus névrosés des personnages, incapables d’aider leurs patients à progresser dans la cure, plongeant souvent Martin dans un désarroi encore plus profond. . Mais plus tard, alors qu’il regarde la télévision (chose d’ailleurs assez rare dans la diégèse principale), un programme apparaît, et Martin se rend compte de l’erreur : ce qu’il avait pris pour un souvenir personnel n’était en fait que le souvenir d’un programme qu’il aimait enfant : Tippy Top[2828][2828] Tippy Top, téléfilm musical de 1962 avec Red Buttons et Ron Howard. Diffusé le 17 décembre 1961 (comme composante de la série d’anthologie G. E. Theater, saison 10 épisode 13).. Suite à la confusion induite par la thérapeute zélée, il s’était à tort identifié au petit garçon de cette fiction, de même qu’il avait à tort confondu son oncle avec le marin Tippy Top, ami imaginaire de ce même petit garçon. Cet épisode est une parfaite exemplification du souvenir-écran freudien, sauf qu’ici l’écran n’est plus celui du cinéma comme pour la Jetée, mais de la télévision. S’affirme alors encore la prégnance particulière sur l’imaginaire des images télévisuelles, et ce par leur réitération même – comme le générique avait déjà pu le montrer.

4. Coexistence des images

L’objectif, pour une approche esthétique de Dream On, n’est pas d’énumérer les références, de citer ici Wilder, là Lubitsch, pas plus que cela n’aurait de sens de détailler toutes les sources des Fictions de Borges ou du Grand détournement (1993) de Hazanavicius[2929][2929] Ce film est presque le pendant de Dream On, dans la mesure où il exploite uniquement des extraits de films produits par la Warner, là où Dream On n’utilise que des sources appartenant à Universal.. Qu’il s’agisse d’un film désormais considéré comme un « classique » ou d’un film de série « B » ou « Z », c’est la manière dont ils sont insérés dans la diégèse qui importe. Cette pratique du remontage n’est pas sans lien avec le collage. C’est sans doute Eisenstein, notamment dans son ouvrage Le Plan cinématographique, qui fut l’un des premiers à insister sur cette réciprocité entre arts plastiques et cinéma, et surtout sur la manière dont le collage a pu servir de modèle au montage cinématographique et en informer le fonctionnement et les effets. Il s’agit à la fois d’inclure de l’altérité dans une œuvre déjà existante, et de juxtaposer des éléments qui sont a priori étrangers l’un à l’autre. De cette juxtaposition naît une confrontation, dont Dream On tire tant ses effets comiques que ses ressorts dramatiques. De ce point de vue, les extraits fonctionnent presque comme des objets trouvés, des ready-made. Dans l’un de ses articles sur le Pop Art, Bertrand Rougé indique ainsi :

Le ready made n’est lui même rien d’autre qu’un assemblage (…). Il reste un collage ou un assemblage, c’est-à-dire une juxtaposition d’un objet et d’un co(n)texte, ou, mieux, un enchâssement de l’objet dans un espace co(n)textuel qu’on pourra dire d’exposition, d’énonciation, mais aussi de présentation ou de re(-)présentation[3030][3030] Bertrand Rougé, « Pop Art américain, ironie et collage. Une poétique de la répétition », in Artstudio n°23, hiver 1991, p. 71..

Frank Capra, It’s a Wonderful Life, 1946 / Marx Brothers, Duck Soup, 1933

Jack Arnold, Tarentula, 1955 / Ernst Lubitsch, Bluebeard’s Eighth Wife, 1938

Dream On s’inscrit directement dans cette pratique qui s’est déclinée en parallèle au Pop Art, à partir de la fin des années 1950 : la récupération du found footage[3131][3131] Notons qu’à la différence du ready made, l’utilisation des extraits de Dream On implique moins un déplacement qu’une duplication : l’objet originel ne cesse pas d’exister dans son état premier. dans le cinéma expérimental. Pensons au Movie (1958) de Bruce Conner, qui en est un exemple canonique. Christian Marclay, en s’inscrivant directement dans cette tradition artistique, est aujourd’hui l’un des artistes contemporains à jouer constamment de cette réciprocité entre arts plastiques et matière cinématographique, à faire œuvre de la porosité entre les deux médiums. Il a en effet réalisé de nombreuses œuvres constituées uniquement d’extraits de films et de séries remontés et réorganisés selon une logique précise – Telephones (1995), Video Quartet (2002), Crossfire (2007), et au plus récent The Clock (2010,). En s’inscrivant dans cette longue tradition plurielle de la citation, de la réutilisation, du remontage, Dream On n’est que l’occurrence de plus d’un penchant de la culture visuelle contemporaine à revenir sur elle-même, à s’auto-citer. C’est, pour Frédéric Jameson, le symptôme majeur du postmodernisme ; dans son ouvrage Anti-Aesthetics, il affirme que l’art postmoderne se caractérise par l’impossibilité de porter sur autre chose que lui-même, tel un serpent se mordant la queue : la mise en abyme, la citation systématique que l’on trouve dans Dream On serait selon cette analyse un symptôme indéniable de cette « anti-esthétique contemporaine », qui manifeste « une nécessaire défaite de l’art et de l’esthétique, un échec du nouveau, un emprisonnement dans le passé[3232][3232] Frederic Jameson, « Postmodernism and Consumer Society », pp. 111-125 in The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster, Port Townsend (Wash), Bay Press, 1983, p. 116. Ma traduction. ». Dans cette perspective, Dream On adopte le même procédé que d’autres séries télévisées centrées sur la citation qui manifestent également un intérêt pour le passé et le « déjà-fait ». Pensons à Mystery Science Theater 3000[3333][3333] Série crée par Joel Hodgson, diffusée 1988 à 1999 sur KTMA, The Comedy Channel, Comedy Central puis Sci-Fi Channel. De nombreux épisodes sont consultables sur le site de la série, http://www.mst3k.com/ : un scientifique y est envoyé dans l’espace, accompagné de robots, et ces derniers passent leurs journées à contempler de vieux films (toujours des navets) et à les commenter.

Dream On ne se laisse cependant pas réduire à cette interprétation postmoderne aujourd’hui quelque peu éculée. A tous les sens du terme, elle aura « réfléchi » le rôle de la télévision. La série est finalement l’histoire d’un enfant qui a grandi dans les images, pour qui « l’étrange lucarne » joue un rôle essentiel au point que devant Saint-Pierre, ce dernier n’a d’autre choix que de lui proposer un bilan de sa vie à l’écran[3434][3434] « Take Two Tablets and Get to Mount Sinaï », saison 6 épisode 7, diffusion le 30 août 1995.. Depuis le générique de début, qui s’impose au fil des épisodes comme un habitus[3535][3535] Renaud Pasquier insiste sur ce point, en notant que : « ce que le générique nous montre, c’est la construction d’un imaginaire, mieux, d’un habitus, par ingestion de fictions télévisées ». Renaud Pasquier, « La forme d’une vie », pp. 15-22 in Labyrinthe n°37 « Des séries et des vies », hiver 2011, Hermann, p. 21., tout se passe, tant pour le spectateur que pour Martin Tupper lui-même, comme si la télévision ne s’était jamais éteinte.