Et là-bas, quelle heure est-il ?

A propos de 88 : 88 d'Isiah Medina

Déjà évoqué avec admiration lors de notre compte-rendu du Festival de Locarno, 88 : 88 d’Isiah Medina est diffusé du 18 mars au 17 avril sur MUBI. Le réalisateur philippin Raya Martin a pour l’occasion écrit un court texte de présentation, évoquant le rapport aux images d’une génération à laquelle tous deux appartiennent. Cette question est, bien sûr, au centre des films de Martin, qui n’a cessé de faire le grand écart entre réactivation d’images passées (cinéma muet) et exploration de techniques présentes (caméras digitales). Le film de Medina, lui, ne fait référence à aucun héritage cinéphile, et la seule histoire qu’il convoque par à-coups pour lutter contre l’anesthésie du moment est celle de la philosophie. Mais entre le texte de Raya Martin et le film d’Isiah Medina, on trouvera plus d’un écho de ton et de forme : la même tendance à une théorisation qui vaut parfois plus comme marqueur de volonté avant-gardiste que comme véritable réflexion ; mais aussi et surtout les mêmes fulgurances dans l’évocation de la vie au présent, la même capacité à utiliser le montage pour faire émerger des rapports inattendus entre différentes sphères de l’expérience commune et personnelle.

Merci à Daniel Kasman et Raya Martin, qui nous ont aimablement autorisés à traduire et à publier ce texte.

Nathan Letore

Fut un temps, les simulateurs de vol virtuels étaient si rares qu’un programme mineur pour plateforme Windows, aujourd’hui tombé dans l’oubli, pouvait nourrir une obsession chérie. Cela n’avait rien à voir avec les jeux à succès actuels, et ce n’était pas non plus une expérience virale. Le jeu circula dans les boîtes mail Eudora, à une époque où les programmes installables n’étaient pas immédiatement perçus comme destructeurs. Ce simulateur était basique : on naviguait dans un décor aride en 3-D qui n’était ni le Maroc, ni Mars, vu directement par le pare-brise d’un cockpit quelconque. Dans mon souvenir fragile, les teintes légères oscillaient entre l’aigue-marine et le rose. Ce programme avait en tout cas quelque chose de particulier : il offrait un voyage sans fin.

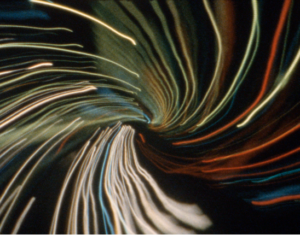

Comment aborder les multivers du premier long-métrage d’Isaiah Medina, 88 : 88 ? Peut-être par l’obscurité, ou la naissance d’une image, ou la première perception que nous en avons, ou même par l’histoire du cinéma se disloquant très vite en bribes de musique, de littérature, de philosophie. « Et, » comme dit Medina, « nous en suivons chaque conséquence. » Ces conséquences se manifestent à travers la superposition des formats, des cadrages, des traitements, et se trouvent brouillées par un montage précis qui met en tension les images et les sons (dont les catégories s’entrecroisent même). Alors Medina parle avec amour à une jeune femme, saisit des moments de vie parmi ses amis, rationalise aux quatre vents. À l’écran, il tente de devenir un amant, un survivant, un esthète politique. Et pourtant il demeure omniprésent en tant que cinéaste, organisant sciemment des conflits entre images et se prêtant des sons à lui-même comme à nous. Dans un mouvement frappant au mitan du film, Medina s’engage gracieusement sur le territoire du clip, abandonnant momentanément le texte parlé pour nous inviter à nous immerger dans l’imagerie pure. Mais cet élan se brise, ne proposant qu’un autre cul-de-sac. Medina ne va jamais là, et pourtant nous y parvenons tout juste.

Mais comment pouvons-nous vraiment aborder l’œuvre de quelqu’un dont la génération est née déjà submergée par les images ? Quelles sont les perceptions dont ils peuvent nous parler ? Quelle matérialité devrions-nous évoquer, au moment où l’on nous donne les outils pour nous inonder d’images mobiles, mais que paradoxalement nous manquons de moyens pour mettre fin au déluge ? Où va le voyage, où nous emmène-t-il ?

Medina s’intéresse à la perception. Dans son court-métrage dense en 16mm Semi-auto colours, il traite la caméra comme un compagnon vidéo, suivant ses amis et filmant écrans et scénarios. Venant d’un cinéaste dont le travail le plus récent est immergé dans l’idée de pauvreté, cela offre une certaine impression de luxe. Les répétitions sont plus distendues, bien qu’il les ait toujours traitées comme un filtre économique. Même dans son long-métrage, Medina maintient que la répétition est dictée par les conditions économiques (semblable à la monotonie des banlieues pavillonnaires[11][11] Les suburbs américains, dont le mot « banlieue » donne une image tellement différente en termes de connotations bien que les deux termes désignent l’espace péri-urbain.). Les gens se rencontrent et s’échappent, et les variations au sein de ces répétitions sont à peine perceptibles, même quand les images sont différentes. Bien qu’on puisse déjà percevoir dans ce court-métrage son esprit de sérieux, cela est encore plus prononcé dans 88 : 88, où une imagerie familière à laquelle nous feignons d’attribuer un sens ne signifie rien ; où il refuse de débattre du post-capitalisme, et plaide pour la faim, la soif, le manque… Les structures sont faites pour déstructurer ; c’est pourquoi le film, en tant que film structurel, prend son envol comme documentaire (quel que soit le sens que cela puisse avoir aujourd’hui).

MEDINA

Mais qu’est-ce qui est plus documentaire que la négation,

Qu’est-ce qui est plus documentaire que l’invention politique ?

Que l’intervention ? Il nous faut documenter l’intervention.

Ce qui reste, du présent qui est la proposition de Medina, c’est l’impossibilité d’atteindre au présent par le cinéma. La performativité, dans son travail, ne résonne jamais comme une naïveté ; elle se manifeste seulement comme une indignation généreuse face aux conditions qu’il présente. Ces conditions sont terrestres, au sens où une « perte de confiance en l’infini » est terrestre[22][22] Le mot utilisé dans le texte original et traduit ici par terrestre est worldly, qui suggère l’appartenance au monde, par opposition à other-worldly, qui relève d’un autre monde. On y retrouverait l’idée qu’Auerbach donnait à l’adjectif irdisch dans son Dante als Dichter der irdischen Welt. Une autre traduction possible aurait été « immanente ».. Que signifie aujourd’hui habiter le cinéma, alors que l’univers est violemment ramené à des unités moléculaires ? Pouvons-nous faire du cinéma non un repos mental, mais un véritable refuge ?

En attendant, nous sommes pour la plupart « encadrés » par quelqu’un. Dans la tradition des publicités pour montres, la règle officieuse est de leur faire indiquer 10 : 10. Cela permet aux aiguilles d’encadrer la marque et le logo, le plus souvent placés dans la moitié supérieure du cadran. En marketing, la croyance populaire est qu’une montre « souriante » est plus attirante. (Avant, les montres étaient réglées sur 8 : 20, mais cela fut considéré comme plus triste, plus négatif). Un mythe veut que cette position des aiguilles ait pour origine les montres figées de Lincoln et de MLK, ou même des victimes d’Hiroshima et de Nagasaki. « C’est juste une impression qu’on a », explique un auteur à propos des stratégies subliminales de marketing.

La meilleure façon de regarder ce film est de maintenir l’écran de l’ordinateur portable près de son visage et d’obtenir une image agrandie.