Eyal Sivan (2/2)

Sur et autour d’Etat commun

Dans cette seconde partie, nous poursuivons sur l’usage de l’archive, avant d’interroger Eyal Sivan sur sa situation en Israël, où il est à la fois cinéaste et enseignant, ainsi que sur l’état du cinéma israélien et les possibilités de celui-ci à se confronter aux formes particulières de violence présentes au quotidien. Il est également question des bouleversements des modes de production à l’heure d’internet et du numérique, autant que des ouvertures artistiques permises par ce nouveau média[11][11] Voici le lien vers la première partie de l’entretien..

Débordements : Vous avez l’habitude de faire des montages, de mettre une image avec une autre. C’est donc ajouter une image à ce qui existe déjà, or on entend souvent aussi qu’il y a déjà trop d’images. Il s’agit donc aussi de travailler la qualité des images, et de trouver comment faire émerger une image particulière. Surtout sur des évènements comme la Shoah, les génocides. À la télévision, même les pires horreurs finissent par être intégrées totalement au quotidien. Comment faire pour que de telles images ne soient pas des images de plus ?

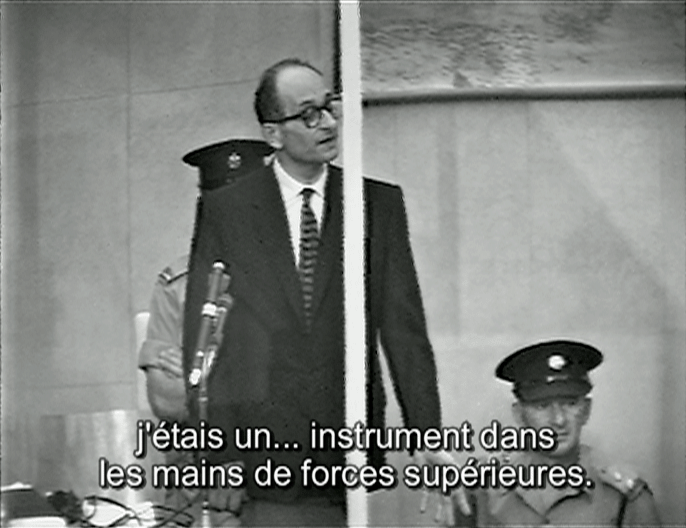

Eyal Sivan : D’abord, j’essaye de réduire au maximum les images tournées. Après les quatre heures de Route 181, j’ai beaucoup réduit la durée de mes films. Ensuite, je pense qu’il faut réfléchir à deux niveaux : le premier serait la question de l’archive, qui est fondamentale ; et en amont, il faut monter, non seulement avec les archives, mais aussi avec les images mentales qui existent déjà chez le spectateur. Dans Un spécialiste, je n’ai pas besoin d’utiliser des images des camps, car elles sont sous-entendues dans la mémoire collective. Deux niveaux : le génocide pose un cadre, mais le film sort de ce cadre pour l’emmener ailleurs. Un tel évènement historique ne doit pas servir que pour la mémoire, pour telle circonstance commémorative ou comme vaccin contre les crimes futurs. C’est un évènement dans l’Histoire qu’on peut commencer à regarder en tant que tel, et chercher à le réarticuler. Et l’autre chose, c’est donc l’archive : le travail sur ce film n’est pas seulement de monter, mais d’abord d’archiver le procès. C’est très bien que l’ensemble du tournage du procès soit sur Youtube aujourd’hui. Pourtant, on ne retrouve aucune image d’Un spécialiste parmi ces images, alors que tout le film vient de là. C’est que tout le travail de restauration, d’éclairage, les mouvements de caméra, les reflets sur la glace, le travail sur le son… tout ça sont des outils de révisions : comment re-regarder ces images ? Comment revenir aux images déjà vues pour les revoir ? Qu’est-ce que c’est que ces images déjà vues ? Des images que toute une génération a vues, sauf qu’elle ne les a pas vues comme ça. Une génération a suivi le procès Eichmann, une autre en a entendu parler, l’a étudié en cours, et pour la suivante, il ne reste que le film, et c’est là que se pose la question éthique et politique.

D. : Revoir, c’est reprendre quelque chose qui a été vu et qui est passé, et qui en passant est devenu un cliché : quelques images qui correspondent au procès, à une guerre. Il faut les reprendre pour comprendre ce qui est passé trop vite et qu’on n’a pas vu à l’époque.

E. S. : Ce n’est pas seulement comprendre. C’est revoir à la lumière de là où nous sommes maintenant.

D. : C’est aussi rendre vivantes les images. C’est un regard qui s’en empare.

E. S. : Ça veut dire être conscient que ce qui se passe à l’écran se situe dans le temps présent. Quand je regarde les images rayées, c’est l’inscription du temps sur l’image. Quand j’enlève aux images leurs rayures, je ne les pervertis pas, je leur rends l’apparence qu’elles avaient quand les gens les ont vues la première fois. Le rapport au temps en sort complètement transformé. Quand je regarde les images de Jaffa, je sais que quelqu’un les regarde en même temps sur son mur ou dans ses mains. C’est un rapport dans le présent : je ne regarde pas seulement une image qui vient du passé, mais quelque chose qui va se passer au présent. Le sujet est une projection, avec les conséquences politiques que cela entraîne.

D. : Un procédé très en vogue, notamment à la télévision, est de coloriser les archives, avec l’argument de rendre les images plus proches du spectateur, de créer un pont pour qu’il les voit comme des images d’aujourd’hui.

E. S. : La question est d’abord de savoir quel discours on colorise. Ce n’est pas tant la couleur qui compte que le montage, suivant les artefacts du cinéma. Pour Un spécialiste, j’ai fait des essais couleur mais ça ne marchait pas. En revanche, j’ai choisi d’y mettre de la musique, ainsi que de doubler les bruitages, les bruits des stylos, des lunettes, etc. C’est un élément que j’ai pris à la fiction cinématographique, et j’en avais les moyens. De même, dans Pour l’amour du peuple, j’avais les moyens de tourner avec un acteur et d’enregistrer le son dans les lieux adéquats.

D. : Dans la plupart des documentaires colorisés, le commentaire est omniprésent.

E. S. : Oui, et ce commentaire est enregistré avec emphase, dans un jeu d’illustration. On colorise, mais ce n’est pas pour revoir autrement, tout est montré et coupé de la même façon. En ce qui me concerne, c’est aussi une question de moyens : qu’est-ce que je fais avec le matériel ? Dans Jaffa, il y a 88 minutes, ou 52 selon la version, articulées de manière différente, mais il y a mille photos, des dizaines d’heures d’image, toute cette matière derrière qui fait partie du travail, qui n’est pas seulement des notes et qui pose des questions quant à son usage.

D. : A propos des rapports entre le son et l’image, dans Pour l’amour du peuple par exemple, le son sert souvent à rendre vivantes les images, bien qu’on sente que c’est un son ajouté. Ce sentiment crée une sorte de décalage, presque une étrangeté.

E. S. : Il y a je pense une ressemblance entre Pour l’amour du peuple et Jaffa, à travers ce souci d’insister en permanence sur la nature et la source des images. Bizarrement, il n’y a pas eu tentative d’homogénéisation des images. Quand ce sont des images projetées, on entend le projecteur qui tourne, par exemple. Il n’y a pas de possibilité d’adhésion totale à l’image : il y a rupture. Quand, dans Pour l’amour du peuple, le major observe par la fenêtre, on entend l’appareil tourner, le trucage est apparent. Ce n’est pas La vie des autres [22][22] Florian Henckel van Donnersmarck, 2007.

D. : Une autre constante sonore de vos films est la présence des chansons.

E. S. : Oui, là encore ce sont des paroles. C’est un mode de parole publique, il y a un état d’esprit collectif qui passe par la chanson. On chante à la radio dans Itsembatsemba, on chante l’hymne à la mémoire des soldats dans Izkor et jusque dans les spots publicitaires de Jaffa. J’aime beaucoup la chanson israélienne chantée par les enfants dans Aqabat-Jaber. Pour moi, ce sont avant tout des textes, c’est pourquoi je mets toujours des sous-titres. J’avais pour projet de ne faire un film qu’avec des chansons : traduire de l’hébreu un chant nationaliste israélien, le faire chanter en arabe. Inverser les langues en gardant les mêmes textes.

D. : Souvent, ces chansons vous servent aussi de transition : cela vous permet de passer d’un entretien à l’autre, de reposer l’attention du spectateur, tout en restant complètement signifiant puisqu’il y a quand même quelque chose de fort qui passe dans ces intermèdes chantés.

E. S. : Oui, dans Jaffa les chansons donnent une idée de l’orientalisme construit par l’occident. Je colle la chanson du petit marchand d’oranges, qui date des années 50, sur des images britanniques de 1913.

D. : À nouveau vous provoquez une rencontre entre deux temps différents.

E. S. : Pour moi, ce sont des matériaux. Je suis d’autant plus à l’aise à couper, superposer ou déplacer que l’archive est extrêmement organisée, que je sais d’où ça vient : je colle volontairement une image d’une époque avec un son d’une autre époque. On en revient à cette notion de spectacle, mais avec la musique.

D. : Ces chansons sont porteuses de représentations. Elles passent à la radio, à la télévision. D’ailleurs, beaucoup de gens dans vos films regardent la télévision, et très souvent reprennent les discours auxquels ils assistent. Les chansons s’inscrivent là-dedans, dans une sphère qu’on pourrait appeler la communication : dans vos films, les gens semblent malléables et susceptibles de reprendre aisément ces discours. Comment vous, en tant que documentariste, vous évitez ce travers ?

E. S. : La question, je pense, est à nouveau de savoir comment faire cohabiter projet politique et projet esthétique. Il faut pour moi mettre le dispositif cinéma en doute, créer cette relation de doute, de réflexion, dans les deux sens du terme. Ensuite, dans la pratique de l’interview, ce que j’essaye de montrer, c’est que la communication vient remplacer le dialogue. L’un s’arrête quand l’autre commence, quand ça communique, ça ne dialogue plus. Et l’interview, la rencontre, donnent quelque chose qui n’est pas possible dans la communication. La communication, c’est l’éponge qui aspire en permanence. Michel Khleifi[33][33] Cinéaste palestinien co-auteur de Route 181 décrit très bien une habitude qu’on voit beaucoup chez les Israéliens : penser qu’ils pensent. Répéter des formules, entendues aux informations, comme s’il s’agissait de ses propres pensées. C’est aussi ce qu’Arendt dit sur Eichmann, à propos des « clichés euphorisants », des phrases qui ne veulent plus rien dire. Aujourd’hui, on dirait que c’est de la communication. Et c’est valable aussi pour des expressions comme « plus jamais ça ! » ou « le crime le plus terrible de l’histoire de l’humanité » : ce sont des formules qui ne veulent strictement rien dire, mais elles sont posées, établies, si bien qu’il nous arrive de les écrire dans des textes et qu’on y croit pas en se relisant [rires]. Ça, c’est une chose. L’autre chose est la nocivité permanente de ces moyens : télés, radios, etc. Ce qui sort de ces machines, ce sont des poncifs, de la non-pensée, qui imprégnent le spectateur. Cette relation d’éponge est ma phobie. Le doute doit jouer contre cela.

D. : Une manière de déjouer les discours de la communication est justement de les montrer en tant que tels. La difficulté est évidemment d’en sortir soi-même et d’inventer de nouvelles formes.

E. S. : Le but d’un film comme Etat commun est de permettre d’être à l’écoute, et non d’être une éponge. C’est lié notamment à la question du temps. J’ai vu des gens, des jeunes, en Israël, qui sont prêts à rester assis devant le film pendant deux heures.

D. : A ce propos, vos films sont beaucoup diffusés en Israël ?

E. S. : Non, pas assez.

D. : Vous savez quel impact ils ont ? Qui les voit ? Est-ce que ça reste un cercle de personnes ayant déjà une certaine conscience des problèmes que vous évoquez ?

E. S. : Certains de mes films sont enseignés régulièrement, dans des facs d’histoire et de socio, dans des écoles de cinéma, des écoles d’art. Je n’ai aucun contrôle là-dessus. Parfois on écrit sur mon travail. Mais tout ça reste dans le cercle académique, universitaire. Ils passent également à travers un réseau associatif, des ONG, etc. Mais cela reste réduit. Malheureusement, je suis plus connu à travers les scandales dans la presse qu’à travers les films eux-mêmes. Parfois, ils sont aussi diffusés dans des festivals, à la cinémathèque. Un spécialiste est passé sept fois sur une chaîne câblée le jour de commémoration de la Shoah. Mais leur impact principal vient de polémiques et de discussions, souvent même avec des gens qui ne les ont pas vus ! Il y a aussi la référence par la négative : « je ne suis pas aussi radical qu’Eyal Sivan. » L’avantage d’un tel contexte polémique est qu’il impose une certaine exigence sur certains jeunes cinéastes israéliens. Mon influence passe cependant plutôt par le fait d’enseigner chaque année en Israël. Il est primordial de garder un contact avec cette société, avec cette réalité. Certes, ce sont des étudiants en cinéma, mais dans une petite fac, au sud du pays, assez défavorisée, très mélangée. Chaque année, je passe deux mois et demi là-bas. Pour le coup, c’est un impact que je maîtrise totalement, et je vois vraiment ce qui sort du lycée et de l’armée israélienne, l’état de bouillie totale qu’ils ont dans la tête, l’impossibilité de penser individuellement, et la méfiance extrême face à ce qui est différent. Il y a un débat qui peut paraitre dérisoire en France, et qui là-bas a été impulsé par mon travail, c’est la question de la subjectivité. Un des pires reproches qu’on puisse vous faire en Israël, c’est que c’est « subjectif ». “Subjectif” et “tendancieux”. Ce terme est tout autant péjoratif en français, mais on peut aussi le retourner : qu’est-ce qu’un film sans tendance ? Ou quelle est la tendance d’une comédie ? Ces qualificatifs, “subjectif” et “tendancieux”, qui ne s’appliquent pas dans la majorité du cinéma israélien, ni aux documentaires officiels, ont entraîné un questionnement important depuis des années. Après, dans un cercle plus spécialisé, le milieu des Nouveaux Historiens israéliens, j’ai participé cinématographiquement à des questions qui se sont posées. Un spécialiste a souvent été cité dans le débat autour du Septième million de Tom Segev[44][44] Le septième million, 1993, Liana Levi, « Histoire », 1994. Mais cela reste confidentiel. Des gens comme Avi Mograbi ou moi, nous n’avons pas la visibilité d’Ari Folman. Le milieu documentaire israélien est américanisé, internationalisé, télévisé, il manque totalement de solidarité et de pensée.

D. : Avez-vous rencontré des difficultés, d’ordre légales notamment, à cause de votre nom déjà assez connu, quand vous avez tourné Route 181, en Israël ?

E. S. : Non, dans la mesure où nous n’avons jamais demandé d’autorisation, puisque c’est chez nous. Le problème depuis Internet, par contre, c’est que lorsqu’on propose une interview, la personne ne demande pas pour quelle raison mais va directement sur Google. Et là, ça se complique. Je ne peux plus, comme avant, me balader et interroger quelqu’un incognito : on est immédiatement catalogué, ce qui est un vrai problème.

D. : Vous allez devoir passer à la caméra cachée. [rires]

E. S. : Oui, ou travailler avec des gens que je connais bien, des copains, qui me font confiance, comme pour Etat

commun.

Une certaine tendance du cinéma israélien.

D. : Vous parliez d’Avi Mograbi. Plus généralement, que pensez-vous du cinéma israélien actuel ? Cette année, un film comme Le Policier [Navad Lapid, 2012] déplaçait les codes de représentation de la société israélienne, en ne montrant par exemple jamais le conflit avec les Arabes.

E. S. : Je ne l’ai pas encore vu. Je vois très peu de films israéliens, même ceux qui ont du succès comme celui-là. Je vois en revanche beaucoup de court-métrages israéliens, des films d’étudiants.

D. : Il est intéressant car il se centre sur les tensions sociales internes à Israël, faisant du Palestinien le grand absent du film. Vous connaissez d’autres tentatives originales dans la production israélienne ?

E. S. : Je connais assez mal. Il y a d’un côté la fiction, de l’autre le documentaire. Moi, je suis à l’extérieur : je ne suis pas toute l’année là-bas et je n’ai jamais fait appel à des fonds israéliens. Je ne fais donc pas partie du système – eux-mêmes parlent d’« industry », à l’américaine. J’ai des amis qui y participent, dont j’ai vu les films. Je connais le résultat, et le mode de fonctionnement qui est proprement hallucinant : les mêmes personnes, le même directeur sont en place depuis quinze ou vingt ans, rien ne bouge. Le pire est que le gouvernement se vante de financer un cinéma de gauche, critique. Mais c’est en réalité le grand nœud de la propagande israélienne : le cinéma vu à l’extérieur, méprisé et pas vu à l’intérieur, n’est pas un cinéma d’opposant, car il est complètement soutenu par le gouvernement. Un tel cinéma n’est possible qu’en faisant son auto-critique. Mais il y a énormément d’argent dans le cinéma. Et les Israéliens ont réussi, sous la bannière du cinéma critique, de l’opposition, à signer des contrats de co-production avec tous les pays européens, ce qui facilite énormément la production et la distribution. Mais je pense que c’est aussi une question de mode et de rapports de force commerciaux : il y a eu la vague israélienne, comme il y a eu le cinéma iranien. Ça ne dit rien sur la qualité des films eux-mêmes, ce sont plus des questions d’opportunité, de conjoncture, de distribution… Cela dit, le milieu est extrêmement effervescent, il y a beaucoup d’écoles de cinéma, énormément de films qui se font, des court-métrages et des documentaires, bien qu’on voit rarement des projets exceptionnels.

D. : Dans les films de vos étudiants, vous retrouvez des thèmes récurrents ?

E. S. : Ils ont des thèmes particuliers, peut-être aussi parce qu’ils sont mes étudiants. J’enseigne un séminaire de façon permanente, « Mémoire, histoire et cinéma », sur le cas de la représentation de 1948 par les Israéliens, les Palestiniens, les formes de négation, etc. Je travaille également sur la représentation des bourreaux, comment le cinéma écrit l’Histoire, toutes les choses qu’on a évoquées depuis le début. En général, c’est la première fois que mes étudiants entendent ça, et ils doivent mener un projet soit sur le processus de mémorisation, soit sur un objet de négation, le caché, le non-dit. Ils amènent donc des idées intéressantes, parfois des projets de film. Je les ai en troisième année, et l’année suivante, ils doivent réaliser leur film de fin d’année. J’arrive donc tard dans le processus, juste avant le tournage, mais parfois ils utilisent ce séminaire pour modifier le scénario : une fille évoque son expérience de “sniper” à l’armée, un autre le fait qu’il est devenu végétarien après l’invasion à Gaza, un troisième travaille sur les abus des femmes yéménites par les officiers ashkénazes dans les années 50 au moment de la construction de l’image des Yéménites… Évidemment, il y a des plaintes tous les ans : « il fait trop de politique en cours », « il montre trop de films palestiniens », etc. Oui, je fais de la politique, et donc tous les ans depuis des années, on rappelle que je ne suis qu’un enseignant parmi soixante-dix, donc ça va [rires].

D. : Vos collègues travaillent moins sur ce lien entre le cinéma et l’histoire ?

E. S. : Cela dépend des personnes. Certains viennent pour faire leurs cours et c’est tout. Moi, je suis un privilégié, résidant à l’étranger, invité pour deux mois et demi, et c’est pour moi un espace où j’essaye de “convertir”. Chaque année, un ou deux étudiants sortent de là avec une conscience plus ouverte de la situation, mais en tous les cas, ils ont tous connu une expérience différente de ce qu’ils vivent habituellement. L’autre cours, que j’enseigne en alternance, s’appelle d’une année à l’autre « Qu’est-ce qu’on voit quand on regarde ? » ou « Dilemme éthique en représentation documentaire ». En ce qui concerne les bases, l’enseignement de l’Histoire en Israël est absolument hallucinant : les possibilités de montage, de faire des liens sont extrêmement réduites chez mes étudiants. Leur vision de l’Histoire est uniquement dogmatique, idéologisée, et leur compréhension du monde est formatée par le capitalisme : consommation, centres commerciaux, etc. Ça, on ne le voit pas dans le cinéma israélien. Ce cinéma segmente une portion de vie comme si c’était une représentation du quotidien national, une figure, un cliché qui marche bien à l’étranger : les check-points sont à Israël ce que les palmiers sont au Caraïbes.

D. : Une question peut-être un peu provocatrice : dans un pays comme Israël qui connaît une situation difficile, n’y a-t-il pas un risque, et à la fois une chance puisque cela peut expliquer une bonne réception à l’étranger déterminée par cette vision d’un pays en difficulté : dans chaque film israélien, on va attendre un côté politique. Or parfois, ce versant politique n’est qu’un vernis qui vient rappeler la situation pour aussitôt bifurquer sur une banale histoire d’amour.

E. S. : Exactement, la majorité de la production a cherché à pénétrer le marché extérieur sans inventer sa langue propre, et en transposant des recettes éculées. Au lieu de raconter une simple histoire d’amour, raconter l’histoire d’amour entre une Israélienne et un Palestinien. On prend un petit peu de cinéma américain, un petit peu de cinéma allemand, un petit peu de cinéma français et on transpose le tout en Israël. C’est ce que j’appelle l’exotisme : le check-point, l’Arabe, etc. Mais il y a très peu de films israéliens qui s’emploient à démonter ces représentations.

D. : En tant que spectateur occidental, si on voit arriver un film israélien qui ne traite pas du tout du conflit – et c’est en cela que ma question se voulait un peu provocante –, n’aurait-on pas aussi une déception de type « je pensais que c’était un pays terrible… » ?

E. S. : Oui, mais justement, le problème est qu’un film qui ne parlera pas du conflit sera un film de négation : tout film israélien parle forcément du conflit, directement ou non, à moins de faire volontairement comme s’il n’existait pas, et donc d’être dans sa négation : aujourd’hui à Tel-Aviv, le conflit semble très loin, tant la négation suinte de partout. Parler du conflit ne veut pas dire forcément montrer les clichés, mais d’abord les corps israéliens, le mode d’occupation de l’espace… Quand je parle d’un langage du cinéma israélien, je veux dire quelque chose de naturel, d’original, qui lui appartienne en propre, et non une transposition de l’Occident. Il faut faire des tentatives, comme l’a fait Keren Yedaya avec Or [2003] : le film ne parle pas du conflit, mais d’une mère avec sa fille, de la prostitution. Pourtant, tout est là, dans la mise en scène des corps dans l’espace. Le cinéma israélien n’a pas besoin de conflit israélo-palestinien, en tant que symbolique de la co-présence des deux peuples. Mais le plus souvent, la société israélienne, quand elle s’occupe d’elle, par exemple dans Valse avec Bachir, c’est pour apitoyer, toujours dans la même logique de se placer en victime.

Parler du conflit ne veut pas dire forcément montrer les clichés, mais d’abord les corps israéliens, le mode d’occupation de l’espace…

D. : Le conflit est aussi le grand absent du Policier.

E. S. : Sans doute. Comme disent les Américains, c’est l’elephant in the room : c’est là, souterrain. J’ai discuté avec un psychiatre israélien que j’ai rencontré par hasard, et il m’a dit comme ça dans une soirée chez un ami : « nous sommes une société post-traumatisée ». Tout de suite, j’ai craint qu’il me sorte tout le discours sur la Shoah, et j’ai essayé d’esquiver la discussion. Mais contrairement à ce que je pensais, il a continué en me disant : « À cause de la rencontre permanente avec la banalité du mal. » C’est, par exemple, ouvrir le journal et lire que pour une fête quelconque, un carnaval, on boucle les territoires pendant 48h. Ce n’est qu’un détail, mais il s’en produit en permanence. Et je le vois avec mes étudiants : tous ont vécu des expériences similaires. Une fille qui revient du service militaire me dit que pendant deux ans, elle a été sur Facebook : elle était à deux kilomètres de la frontière avec Gaza, c’était « super chiant » selon ses dires, et elle jonglait entre un écran Facebook et un écran de surveillance où, au moindre signal, elle appuyait sur un bouton qui déclenchait des tirs. Quand je lui demande sur quoi ça tirait, elle me répond : « Parfois c’étaient des chiens, parfois c’étaient des gens… » Là, tu te dis qu’elle est complètement déconnectée de la réalité. Après, ils font des films d’horreur, des trucs invraisemblables, ou ils se concentrent sur leur petit nombril. Un étudiant a fait un film génial, qui a rencontré un succès d’estime. Cela commence par un soldat qui tire sur un Palestinien menotté, sur ordre de son supérieur. On ne sait pas s’il meurt ou s’il est blessé. Tout le film se déroule ensuite sur la durée d’un week-end où le soldat rentre chez ses parents et repart le matin. Le film expose la stratégie de ce soldat pour qui il s’agit de ne pas discuter avec ses parents, d’éviter la conversation. En même temps, il ne veut pas leur faire la gueule, ils sont gentils, il ne les voit que le week-end, il a 18 ou 19 ans, et le centre du film est de voir comment on peut rester dans le silence, éviter les réponses à la moindre question, au moindre « comment tu vas ? ». Ce film s’appelle Génération : c’est toute une génération, des dizaines de milliers de jeunes israéliens. Pour revenir à ta question, c’est ça le conflit – et c’est loin du fait de montrer des Arabes ou des soldats israéliens, encore des barrages ou des gaz lacrymogènes, encore un témoignage sur la répression. C’est bien plus loin que ça, et ce sont des choses qui ne sont pas vues, qui ne sont pas encore là dans le cinéma israélien. C’est, autre exemple, quand on arrive à l’aéroport. On a tous les deux des passeports israéliens, l’un va à droite, l’autre à gauche, et c’est une fille de 19 ans qui sépare Arabes et Juifs. On subit cela au quotidien.

D. : On évoquait précédemment la notion de spectacle qui passerait pour vous par le contraire de cette image folklorique du conflit. Il s’agirait paradoxalement d’un spectacle qui passe par des choses très simples, très quotidiennes, et donc anti-spectaculaires. Vous parliez tout à l’heure d’une sécularisation du cinéma : celle-ci ne porterait-elle pas le cinéma vers des choses concrètes, des corps exécutant des actions, des êtres qui sont ensemble ? Conversation potentielle, c’est aussi cela.

E. S. : La question est : comment rends-tu visible ? Ce qui est vu n’est pas forcément visible. Jusqu’à maintenant, j’ai fait passer cette visibilité aussi par la parole.

D. : A nouveau, on pense à Route 181 : vous interrogez au début deux jeunes géologues arabes et, à travers leurs réponses, vous faites revenir l’Histoire sur un lieu complètement désert.

E. S. : Voilà. C’est par la parole que cela passe. Toi, tu poses la question d’un retour vers l’observation. Je pense qu’une chose qui peut être intéressante, c’est de travailler sur le matériau existant, par exemple sur le cinéma israélien, interroger sa conscience historique, selon les périodes, poser la question de ce que montre ce cinéma. Je travaille pour ma part sur le cinéma de 1948 : comment le cinéma montre 48 ? Comment il prend soin d’occulter certaines choses, comment il en montre d’autres…

D. : Quand une parole fait lever une histoire sur un paysage concret, présent, c’est une parole individuelle, qui sort d’un corps. Elle n’est pas institutionnelle. Même quand des Israéliens reprennent des formules, il y a toujours un moment où le film sort de cette formule pour voir ce qui se passe. Dans Israland, on voit derrière le promoteur des jambes de femme ; plus tard, quand le grutier parle, on voit les réactions de sa fille à côté… Autant de détails qui naissent d’un travail d’observation, de captation, et qui rappellent que la parole s’articule à des corps.

E. S. : C’est ce qui fait la distinction entre la communication et le dialogue. À partir du moment où il y a un dialogue, il y a un corps, il y a une présence, un environnement. Quand je filme sous couvre-feu des réfugiés palestiniens entourés par des commissaires politiques, avec un bol en faïence où sont gravées deux colombes, c’est une façon de mettre à distance la parole : cela remplace la voix-off, l’image pallie l’absence de commentaire. Dès Izkor, la question de l’endroit où le corps est posé doit être en accord avec la personne filmée : quand je demande au jeune garçon où il veut être interviewé, c’est lui qui choisit d’être en dehors du quartier, sur la colline avec les immeubles sur le fond. C’est lui qui choisit de parler à cet endroit, et avant même de comprendre ce qu’il dit, la parole est posée dans un lieu, dans un environnement, aux limites de la ville, sur les paysages d’un pays que j’aime beaucoup. Je n’ai pas un problème avec le pays, j’ai un problème avec l’Etat. Sauf qu’en Israël, on ne distingue pas le pays et l’Etat. D’une certaine manière, c’est aussi Jaffa : les Palestiniens sont là sous les quelques pauvres orangers qui restent encore dans leur jardin, et c’est à l’ombre des agrumes qu’ils parlent. La parole est indissociable de cette image. L’interview, c’est un dialogue – je ne parle pas de l’interview filmée, qui n’est que technique – ce qui compte, c’est ce qu’il y a avant : s’asseoir, discuter, boire un café, dire des conneries, parler football.

D. : Il y a tout un travail de mise à l’aise avant que le tournage ne commence.

E. S. : Il y a un travail de dialogue avec les personnes. Quand l’interview commence, on n’est pas au début, mais dans la suite : on continue à discuter mais maintenant on filme. Je n’ai jamais peur de perdre des choses que la personne a dites, donc je ne me retiens pas de discuter avec elle. Dans un projet expérimental, j’ai essayé de faire des interviews par Skype. Ça, c’est nouveau.

D. : Et ça marche ?

E. S. : Non, pas encore.

D. : Parce que, justement, il n’y a pas ce contact humain ?

E. S. : Oui, et aussi parce que l’interviewé se regarde sur l’écran et commente pendant qu’il regarde. Mais je monte de la même manière le off et le in : la parole off se construit avec ces images. Où est-ce qu’il est ? Quelle est la continuité ? C’est mentir vrai, tout le temps.

Produire, diffuser, naviguer.

D. : Vous avez évoqué un projet d’exposition. Pouvez-vous nous en dire plus ?

E. S. : J’ai un grand projet, qui ferait se rencontrer de multiples fragments que j’ai réalisés, à propos de la représentation du bourreau. J’ai écarté les deux pistes de montage évidentes, l’une plutôt graphique, l’autre historique, pour favoriser une organisation selon les régimes de justification : obéissance, goutte dans l’océan, « si ce n’est pas moi c’est quelqu’un d’autre », « je ne voulais que faire du bien »… L’idée est de montrer et de permettre de naviguer à travers ces régimes de justification. J’ai aussi travaillé sur un projet autour de Godard et de la Palestine, de la représentation d’Israël et des Juifs dans son œuvre : archiver ces images et les proposer à des intervenants pour qu’ils les commentent. J’ai aussi un projet urgent dans lequel je travaille sur des archives de soldats qui ont participé à la guerre de 48. Certaines de ces images sont visibles dans Route 181 ou Jaffa. J’ai fait récemment une exposition avec une collègue sur la représentation de la catastrophe palestinienne dans le cinéma israélien et dans les témoignages.

D. : Est-ce vous qui avez composé le second montage des Conversations, plus court ?

E. S. : Il s’agit d’une version de trois ou quatre chapitres du film, mais qui ne s’articulent pas de la même façon. Pour moi, c’est complètement différent de la projection de deux heures. On a fait une présentation de ce type en Israël, pour une ONG qui s’occupe du « droit au retour » et ne voulait que trois chapitres, dont celui consacré à cette question. Cela ne marchait pas. La discussion était très intéressante avec le public, mais le film ne marchait pas. Mais je ne sais pas comment c’était à Lille.

D. : Le film durait 1h15.

E. S. : Il y avait donc quatre chapitres sur sept. Le problème de ces projections est que certaines personnes ne sont pas présentées, car elles le sont dans un chapitre coupé, alors que d’autres ne prennent pas la parole.

D. : On les voit écouter mais elles ne réagissent pas. Il n’y a plus cette égalité recherchée.

E. S. : Exactement, et cela me gêne.

D. : Cependant, au niveau du sens, le film se tient tout à fait.

E. S. : Peut-être, mais le point de départ du film, le chapitre « Etat des lieux », est extrêmement important. Je pense que la première chose est de discuter « à partir de ce qui est ». Cela fait partie de la démarche documentaire : il faut partir de la situation de départ, qui est qu’un état existe déjà, administrativement, juridiquement, géographiquement. C’est avec cet élément là qu’on oppose le « principe de réalité » au réel lui-même : on nous dit toujours « ce n’est pas réaliste », alors que c’est bel et bien réel. C’est en cela que c’est une question documentaire : c’est le réel. Est-ce que cet état, unique et viable, peut exister sans discrimination ni régime militaire ? C’est une autre question.

D. : Le paradoxe est que ce réel n’est pas filmé directement, mais est projeté à travers la parole des intervenants.

E. S. : Oui. C’est exactement l’annulation de l’image qui donne la possibilité de concevoir ce réel. Car toutes les autres images obligent à montrer les deux côtés : montrer un barrage, c’est très bien car ça permet d’identifier immédiatement les deux côtés, c’est génial car tu as dans ton cadre à la fois l’Israélien et le Palestinien.

D. : Mais toujours dans des rôles fixes, ce qui rend ces images problématiques. Cela n’appelle pas à imaginer un autre possible.

E. S. : Forcément les rôles sont fixes, les postures attendues. Et on ne discute pas ensemble de quelque chose. On ne discute pas ensemble du tout : on est l’un contre l’autre.

D. : Ce que certains spectateurs ont reproché au film, c’est qu’il n’y ait pas d’ouvrier, d’employé, mais que des intellectuels.

E. S. : C’est un choix de ne prendre qu’une classe pour rompre avec l’imagerie habituelle. Il n’y a ni paysan, ni soldat, ni religieux. Toutes ces figures iconiques sont absentes. Il y a au contraire une neutralité du fond, ce mur blanc, plus ou moins similaire d’un intervenant à l’autre. Ils sont représentatifs d’une classe moyenne qui se forme, plutôt intellectuelle, et porte une parole qui n’est pas très entendue, surtout du côté palestinien. Généralement, on préfère faire témoigner le paysan qui a perdu ses oliviers, on ne montre pas cette société urbaine. Cette question de classe relève bien d’un choix et d’une identification. Ce sont les gens que l’on articule autour de ce sujet, et non la vox populi : ils sont représentatifs de « ceux qui parlent ». Ce qui m’importait le plus est qu’il ne s’agisse pas d’un discours. Autour d’un cadre, l’Etat commun, on peut parler de l’Etat démocratique laïque, de la République, de bi-nationalisme, etc. Des questions qui sont aussi celles de l’Europe aujourd’hui : la question de la forme, des relations de groupes.

D. : Cette question de la cohabitation parcourt tous vos films.

E. S. : Oui, c’est à nouveau ce principe du réel : les groupes cohabitent, mêmes quand ils cohabitent mal, ils sont là. La question n’est pas de trouver la solution pour qu’ils cessent de cohabiter mal, non. La question, c’est cette négociation permanente qui fait avancer la cohabitation. Le colon israélien de Route 181 détient la mémoire palestinienne et il la partage : il admet leur présence et certains évènements. A partir de là, quand on partage l’archive et qu’on n’est plus dans la négation, on peut commencer à parler.

D. : Mais ce partage est complètement inégalitaire : dans une séquence du film, au musée de l’eau, autour d’une photographie anglaise, donc soi-disant neutre, le guide israélien construit tout un discours qui sert à légitimer l’appropriation de la terre.

E. S. : Oui, car il y a un pouvoir colonial, une démarche coloniale, dont il faut en permanence rappeler la signification. De Eichmann à Jaffa, il s’agit de démonter les figures du pouvoir, de la colonisation. Or, une colonisation sous-entend aussi une décolonisation. Mais celle-ci ne passe pas que par la décolonisation du territoire, ça, après les grandes vagues de décolonisation, et notamment en Algérie, je pense qu’on l’a compris. Ça passe aussi par la décolonisation des colons et de leur mentalité, ce qui est un processus beaucoup plus long. C’est le problème sud-africain. Mais c’est un problème auquel il faut réfléchir à l’avance, car les Israéliens vont devoir y faire face. C’est une question fondamentale.

D. : Quel rôle aurait à jouer le cinéma face à une telle question ? A-t-il vraiment un pouvoir significatif ?

E. S. : Je crois à la porosité entre le cinéma et la vie réelle. Quand je parle de projection, je veux dire qu’on se projette dans le cinéma, on se projette dans l’image-mouvement, dans la parole filmée, de même que l’on parle avec une conscience des caméras. C’est quand même hallucinant. Je crois donc que ce que l’on fait avec les outils de cinéma n’est pas anodin par rapport à ce qui peut se passer plus tard : je ne sais pas sur quoi un film comme Conversation potentielle peut déboucher. Cela peut accoucher d’une pratique, etc. Cela dépend beaucoup du mode de diffusion. Comment diffuser un tel film ? Sur place, dans le monde arabe, en France ? C’est une question, très pragmatique, que je ne me posais pas auparavant, peut-être parce que mes films passaient à la TV, et qui revient pourtant extrêmement sérieusement. Car pour que le film ait du potentiel, il faut d’abord, tout simplement, qu’il soit vu. En outre, je fais partie de ceux qui pensent qu’on s’organise aussi suivant une narration cinématographique, c’est-à-dire par rapport à la manière dont on se raconte. L’importance du cinéma tient pour moi dans le démontage de ce mécanisme, dans sa capacité de démonter et remonter. Si ce n’était pas le cas, j’arrêterais [rires]. Je fais des films pour proposer d’abord un mode de relation au monde : accepter la question, le doute, la méfiance, considérer que la parole qui nous arrive a été montée par quelqu’un. Les choses arrivent à cause d’une intention, d’un certain discours… Le cinéma aide à imaginer un attentat comme le 11 septembre, ou du moins une certaine forme de cinéma. Une autre forme aidera à réfléchir aux conséquences. J’ai découvert très tard Godard et son discours sur le monde et le cinéma, mais je pense que c’est un outil extrêmement séculaire, où l’on peut prendre la place de Dieu, décider qui meurt et à quel moment, qui a le droit de parler, ce qu’il va dire… Il faut se rappeler en permanence que le cinéma était l’art préféré des dictateurs.

D. : Effectivement, l’auteur prend en quelque sorte la place de Dieu, excepté que l’on suppose à Dieu un point de vue omniscient, alors que l’auteur affirme son point de vue, celui de ses personnages.

E. S. : Absolument. Et les films figent ces personnages à cette place, à ce moment-là, en font une image. Juliano Mer-Khamis a fait Les enfants d’Arna [2005], ce qui l’a amené à refaire du théâtre, et, malgré de superbes pièces, il s’est retrouvé dans la merde. Il a été obligé de se bagarrer et en est mort. Parler en termes de cinéma, c’est d’abord parler en termes d’image, et l’image d’Israël fait partie de ses armes : ça met des gens dans la merde quand ça ne les tue pas. C’est un outil de pouvoir. Mais cela veut dire aussi qu’on peut, qu’il faut s’approprier cette image, il faut faire avec. Et ça reste, le film demeure.

D. : Il devient à son tour une archive.

E. S. : Cela devient une pièce dans l’archive, une pièce qu’on va citer, qui évolue dans le mouvement des idées, qui se déplace, qui crée des choses. J’ai souvent noté que les films lancent des discussions bien au-delà de ce qu’ils sont.

D. : Vous préparez une exposition. Comment envisagez-vous le travail sur cet espace différent ? Le terme d’interactivité est très en vogue, et le cinéma parait prendre un coup de vieux, en tant que dispositif qui ne fait pas réagir ses spectateurs, dont le public reste “passif”. Évidemment, on peut tout à fait penser le contraire, surtout par rapport à une interactivité souvent un peu « molle ».

E. S. : C’est l’une des choses sur lesquelles j’ai envie de réfléchir, en partant de l’idée de l’action du temps. L’occupation de l’espace est à penser comme deux heures d’occupation du temps du spectateur : c’est cette relation qu’il faut penser en premier. Une chose qui m’intéresse, c’est de gérer cette impossibilité de figer le spectateur dans un temps donné. La question est de savoir si cette accumulation de fragments dans l’espace (un bruit ici, une image là, un montage ailleurs…) peut donner la même chose qu’un film. Tout est une question de relation entre les éléments. Il faut travailler à cheval : je conçois mon parcours, je monte mon parcours, il faut faire un montage à l’intérieur de l’archive. Ce qui est intéressant, c’est cette possibilité de réfléchir la linéarité – extrêmement contraignante au cinéma. Ce n’est pas de l’interactivité, mais cela permet de jouer avec la linéarité, pour réfléchir à la manière de mettre les quatre dates sur la timeline. Cela permet de faire des choix différents, y compris pour le spectateur, entre plusieurs façons de voir des extraits de films, d’écouter des paroles, etc. En ce moment, j’essaye également de travailler avec Internet. Quand je vois la quantité d’éléments qui accompagnent la fabrication d’un film, ça me parait dommage de les perdre. En démontant le mécanisme de montage du film, ne pourrait-on pas mettre à disposition touts ces fragments ? L’archive, le matériau de base, est toujours déjà un montage, mais beaucoup plus large que l’objet finalisé. À la TV allemande, on m’a dit une fois que « le film n’est que la pierre tombale du projet. » Je me demande aujourd’hui quoi faire avec le corps. Cette exposition m’amène à réfléchir à cela, et la circulation entre les éléments : je zappe, je navigue, je skype… Évidemment, l’expérience n’est plus la même que pour le public assis dans une salle de cinéma, mais en même temps, je ne sais pas combien de personnes ont l’occasion de voir mes films sur grand écran : ils passent plutôt à la TV, en DVD…

D. : Sur Internet. L’avantage de vos anciens films est qu’ils sont visibles en “streaming” sur des sites dédiés au documentaire. Le circuit associatif est également un relais non négligeable pour ce type de cinéma, bien qu’on s’y intéresse en général moins au cinéma proprement dit qu’au sujet du film.

E. S. : Le problème est cette rupture entre les questions d’image et de sujet, où l’on utilise le film uniquement comme un outil de débat, sans interroger sa forme. À la limite, ce n’est pas si grave parce que le spectateur reste spectateur, et qu’en sortant de là, il se demande pourquoi pendant 1h15 il n’a pas vu de check-point ou d’oliviers arrachés, comme il a l’habitude d’en voir. Être devant la parole de cette façon, à écouter et à lire des sous-titres l’amène quand même à se demander pourquoi l’écran est coupé en deux, pourquoi il y a deux personnes, etc. Cette question, on se la pose même si on n’est pas cinéphile, même si on revient après à des banalités types « les Israéliens sont méchants », « les Palestiniens voudront jamais », « pas de compromis avec le sionisme », etc. J’ai quant à moi mon mode de discussion. Quand je suis là, je fais le lien avec la question du cinéma, je ne laisse pas les gens parler des relations Palestine-Israël comme si cette question ne se posait pas en France : la question d’un état commun n’est pas réservée à la Palestine. Par ailleurs, il y a quand même une grande confusion sur le documentaire : on n’arrive pas à faire comprendre qu’il faut de l’argent pour faire ces films. Parce qu’on peut tourner une vidéo avec un iPhone, les gens pensent que c’est comme ça qu’on fait un film. C’est super qu’on puisse voir le film sur internet, mais avec mille personnes qui le regardent sur leur écran pour 2 ou 3€, on ne fait pas le film. Le problème aujourd’hui est que le média qui propose la diffusion la plus aisée ne donne pas les moyens de produire, tandis que la télévision, qui détient les moyens, ne laisse pas la liberté suffisante. Cela pose vraiment de sérieuses questions de production.

D. : Cela permet néanmoins de prolonger la durée de vie ou de relancer des films plus anciens.

E. S. : Oui, absolument. À un moment, il faut admettre la mort du DVD et changer le mode de diffusion. Mais la question de la production demeure : comment produire des documentaires ? Il y a d’un côté la TV, de l’autre la tendance des films moins chers, plus personnels, qui s’imposent d’abord par leur économie.

D. : Toute une vague de films de famille, avec des caméras amateurs.

E. S. : Voilà. Ou mon épicier, ou mon quartier, ou mon asso. Il y a un trou quelque part entre ces deux directions.

D. : Mais avec une petite caméra, on peut aussi filmer les autres. Bien que cela semble moins courant. Il n’y a pas de moyens qui conditionnent un sujet.

E. S. : Non, certainement pas. Mais il y a eu ce passage, cette possibilité de tourner pour rien, et c’est toute une question de l’économie et de l’écologie du documentaire qui se pose, comme elle se posait avec la fin de la TV centralisée des années 70 et le début d’une nouvelle forme de centralisation à travers les soi-disant producteurs indépendants. Aujourd’hui, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu’Internet peut aider à l’accessibilité des archives, leur libéralisation, mais ce n’est pas encore le cas.

D. : Non, ce n’est pas parce qu’elles sont là qu’elles sont accessibles.

E. S. : C’est ce que je dis : Internet ne donne pas encore cette possibilité. Mais peut-être ira-t-on dans cette direction. Pour l’instant, l’effet pervers est cette multiplication, cet océan d’images. Daney disait, je crois, que le cinéma est un art dépassé mais que le montage est indépassable. Je pense que la question du montage et celle de l’archive sont indissociables. Comment organise-t-on aujourd’hui cette navigation ? Comment on organise l’archive, et ce bordel qu’est Internet ?

D. : C’est encore la question du point de vue : il faut toujours un point de vue et un auteur. Le moindre internaute peut être un auteur, mais c’est aussi souvent quelqu’un qui a des mot-clés et qui va voir « Hitler », « Mussolini » et lire les pages wikipedia.

E. S. : Mais justement, comment transformer cela en une démarche d’auteur ? Proposer une navigation différente ? Comment mettre en scène avec le réel – par rapport à la fiction qui voudrait mettre en scène du réel ? Travailler avec Internet me parait très intéressant : comment faire des films sans sortir de la toile. Internet est un espace comme un autre, c’est pour ça que j’ai essayé de travailler avec Skype, de faire un film uniquement à l’intérieur.

D. : Avec un cadre dans le cadre…

E. S. : Oui, mais tout est possible : on peut enregistrer les conversations, les superposer, les différencier… La question technologique passe au second plan. Celle qui reste en revanche est celle du parcours, du montage de la mise en relation : comment avec deux éléments différents crée-t-on une connexion qui nous emmène ailleurs ? Ça reste la question du montage. Et c’est ce que font en permanence ceux qui ont l’argent et le pouvoir : il suffit de regarder la liste que l’on reçoit de Google quand on fait une recherche : on reçoit un montage, déterminé par ceux qui ont payé le plus pour arriver en premier. Comment propose-t-on d’autres formes de montage ? C’est valable aussi pour Youtube, la grosse poubelle du Web.

D. : Le format des posts sur Youtube s’est d’ailleurs élargi récemment pour permettre des vidéos allant jusqu’à 10h d’affilée. Néanmoins, il y a peut-être un changement, par rapport à la position du téléspectateur ou de l’auditeur de radio : Internet donne une impression de faire son propre parcours, alors que les voies sont tellement grandes qu’on est presque forcé de les prendre.

E. S. : Avant, la TV avait sa presse, des émissions, des critiques qui reprenaient les informations, les faisaient durer. Avec Internet, chacun reçoit ses petites vidéos et les envoie à d’autres, mais ça passe, et ça reste jusqu’à la suivante. Ça ne laisse pas de trace. La TV proposait une autre durée que ce que donne le « phénomène Internet », au-delà des questions de choix des programmes. Je pense que ce n’est pas séparable de l’expérience d’Internet : qu’est-ce qui se passe quand on survole un article, avant de passer à un autre, à une vidéo ailleurs. Tout cela constitue un parcours, un montage lié à subjectivité. C’est un fonctionnement très intéressant. Il faut réfléchir à un endroit qui permet une telle recherche, différentes possibilités de marcher, un mode de montage dans lequel on range nos étagères : les choses sont là, par quoi on commence ? N’importe quel gosse de quatorze ans fait aujourd’hui un montage de musiques avec sa playlist.

D. : Il y a aussi la question de l’historique : chaque ordinateur garde une trace des différents sites visités. On pourrait imaginer transférer un historique d’un ordinateur à l’autre. Un internaute suivrait alors le même parcours, mais sans que cela crée forcément une connivence quelconque.

E. S. : L’intérêt serait plutôt de pouvoir chercher dans les recherches des autres. Si l’on regarde dans tous les forums, il n’y a pas d’image ou rarement, tout passe par le texte. Cette navigation me parait importante. Il faudrait peut-être pouvoir chercher non par rapport à un mot, mais simplement une image.

D. : Quand on cherche une image, on tape un mot-clé et on prend celle qui correspond le plus à notre idée préconçue et qui est de meilleure qualité.

E. S. : Voilà.

D. : Internet est devenu un outil si quotidien qu’on imagine mal tout ce qu’il recèle comme implications en termes de montage et de pensée.

E. S. : Oui, moi j’ai connu le 16 mm, la Beta, la salle de cinéma, le DVD… Internet n’est finalement qu’un autre écran, une autre projection. Il ne faut pas avoir un discours désenchanté. Au début, aller au cinéma c’était regarder à travers le trou… Pour moi, Internet est un outil, il n’impose pas l’usage. Et il donne la possibilité de faire plein de choses. C’est un autre écran qui pose des questions économiques.

D. : Vous avez des contacts avec des réalisateurs français, ou d’autres nationalités ?

E. S. : Plus vraiment. J’en avais jusque 2005 et toutes les histoires liées à Route 181. A cette époque, je suis parti en Israël, puis en Angleterre en 2007, avant de rentrer en France en 2010. Je n’ai quasiment pas de relation avec les autres documentaristes français. Et j’avoue que je ne me suis pas senti extrêmement soutenu pendant ces polémiques, malgré les déclarations officielles plutôt vagues de quelques organisations professionnelles. Mais c’est lié aux structures sociales françaises, aux réseaux d’influences qui distribuent le pouvoir de dire, c’est pour ça que cela me fait toujours rire quand on parle de liberté d’expression : la vraie question n’est pas celle de la liberté mais de l’espace d’expression.

D. : Et vous n’avez pas plus d’ouverture pour produire à l’étranger ?

E. S. : Actuellement mes projets sont plus des projets de recherche que je n’ai pas envie de qualifier de manière commerciale – crossmedia, etc. – car la forme n’est pas encore arrêtée. J’en suis encore à réfléchir au documentaire, sans faire du web-docu, sans adapter le documentaire à internet, mais au contraire à la façon dont Internet peut servir la démarche documentaire.

Transcription : Florent Le Demazel

Figure 1 : Un spécialiste, Eyal Sivan, 1999 ; Figure 2 : Itsembatsemba, Alexis Cordesse et Eyal Sivan, 1997 ; Figure 3 : Or, Keren Yedaya, 2003 ; Figure 4 : Etat commun : conversation potentielle [1], Eyal Sivan, 2012.