Faire communauté : pour une écoute politique

Sur La circulation (2024) et la rétrospective Lucrecia Martel au Centre Pompidou

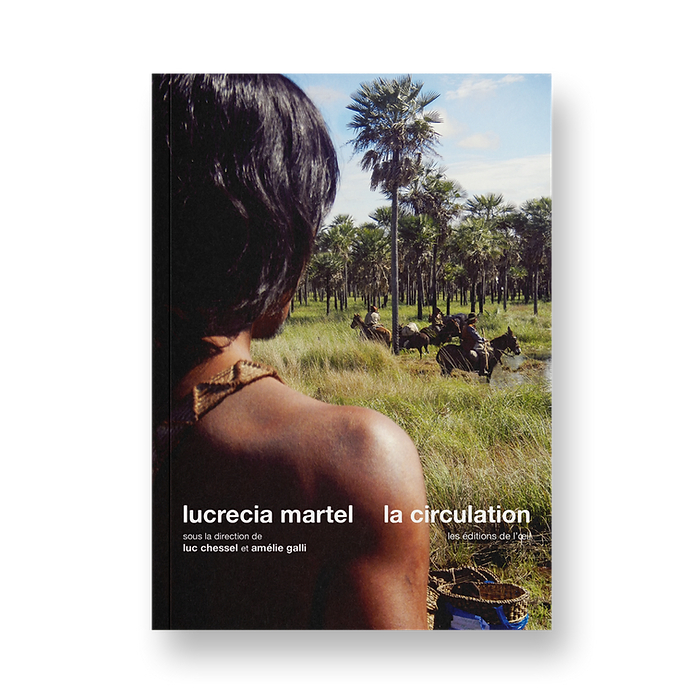

En novembre 2024 paraissait La circulation aux Éditions de l’œil, tout premier entretien traduit en français avec la cinéaste argentine Lucrecia Martel, sous la direction de Luc Chessel et d’Amélie Galli. L’ouvrage rassemble la retranscription d’un long dialogue avec la cinéaste, des notes sur le tournage de Zama, un texte signé par Luc Chessel sur le cinéma de Lucrecia Martel et des photos et documents inédits issus de projets aboutis ou avortés, ainsi que des archives de ses tournages. La parution de ce livre accompagnait la rétrospective que le centre Pompidou a consacré à Lucrecia Martel du 15 novembre jusqu’au 2 décembre dernier, rythmée par de nombreuses interventions de la cinéaste qui travaille actuellement à son cinquième long métrage, le documentaire Chocobar (du nom du militant autochtone pour le droit à la terre assassiné en 2009). Enfin, une masterclasse animée par des étudiants et étudiantes dont j’ai eu l’occasion de faire partie a permis la tenue d’un long temps d’échange avec Lucrecia Martel. Cette dernière a pu revenir avec clarté, précision et ferveur sur la situation économique et politique du cinéma argentin actuel, pour redéfinir le rôle de cinéaste qui se doit d’être ancré dans son époque pour donner une voix, une présence et un espace aux populations qu’elle filme.

« Il y a deux choses de la religion qu’il me paraît bon de conserver, et qui sont universelles : le chant et la prière, deux pratiques sonores. La prière, c’est l’idée que les mots peuvent transformer le monde. Des sons qui peuvent faire des miracles : c’est le pouvoir maximal du langage, c’est la vraie sorcellerie. »

Lucrecia Martel, La circulation (p.29)

Préambule

Au cours de la préparation de la masterclasse avec Lucrecia Martel, nous nous sommes très vite posé la question de la façon dont nous allions nommer les communautés qu’elle filme. Nous avons choisi de nous rallier à la définition disponible sur le site De la plume à l’écran (association qui accompagne des événements autour du cinéma et des autochtones), qui explique notamment la distinction entre les termes « indigène » et « autochtone ». D’un point de vue étymologique, l’autochtone est « chthonien », il vient de la terre, alors que l’indigène vient de sa famille, il est issu de l’intérieur. Cette distinction signifie que l’autochtone vit dans le pays depuis l’origine de son peuplement, alors que l’indigène est né sur place, c’est une personne qui habite dans le pays où elle est née. Dans la langue française, « indigène » est surtout un statut de droit, issu du Code de l’Indigénat appliqué dans l’Empire français, qui prive de citoyenneté et fixe un régime de droit à part des citoyens français. Il implique un rapport de domination et c’est l’une des raisons pour lesquelles les autochtones francophones le rejettent, afin de marquer la rupture avec la période de la colonisation. Le choix s’est également porté sur le terme « autochtone » pour des raisons politiques. Puisque l’indigène est celui ou celle qui habite dans le pays où il·elle est né·e, se revendiquer « autochtone » permet à ces peuples qui ont subi et subissent encore le colonialisme d’affirmer leur présence sur le territoire préalablement aux vagues de colonisation. « En militant pour la reconnaissance de l’autochtonie, catégorie tout autant politique que sémantique, ils cherchent donc l’égalité de droits au sein de la communauté internationale. »

Nous adopterons donc le terme « autochtone » dans la suite de ce texte pour désigner les populations non blanches qui habitent dans les territoires filmés par Lucrecia Martel.

Contexte historique, le travail de la langue

L’entretien avec la cinéaste prend place dans un contexte politique extrêmement difficile en Argentine, témoin de la montée au pouvoir de Javier Milei qui applique depuis une politique autoritaire et libertarienne, coupant notamment les budgets de financement public du cinéma argentin. L’État est en passe de se désolidariser entièrement de tout soutien à la création audiovisuelle dans le pays. Chocobar, un film sur la propriété de la terre, intervient comme un objet en cours de finalisation qui aborde un thème extrêmement complexe dans le pays : comment, dans un pays colonisé, peut-on repenser la légitimité de la propriété d’un bien terrestre. Pour Lucrecia Martel, l’engagement politique est évidemment lié à son travail de cinéaste, et la finalisation du montage de son documentaire va de pair avec sa volonté de participer à une production audiovisuelle qui s’ancre fermement dans son époque.

« C’est maintenant que nous sommes face à un gouvernement profondément antidémocratique que nous devons penser profondément ce qu’est la démocratie. »

(p.15)

Dès les premières pages du livre, la cinéaste annonce une seule position possible : l’engagement politique doit exister au cœur de ses œuvres mais son inscription personnelle dans la vie publique est également essentielle. Un travail de longue haleine a été entrepris par Lucrecia Martel pour aller parler devant le Congrès au sujet d’une série de lois sur l’audiovisuel. Surnommé « loi omnibus », ce projet envoyé au Congrès en février prévoyait la suppression des fonds destinés à l’INCAA (Institut national du cinéma et des arts audiovisuels) et des coupes dans le budget des organismes chargés de la promotion de la création artistique. En parallèle, Lucrecia Martel continue de réaliser des films sur et avec les populations autochtones. La cinéaste a ici une position délicate : mue par le désir de donner une voix aux personnes de communautés autochtones, il est néanmoins important de ne pas adopter un discours dominant et unilatéral plaqué sur les communautés qu’elle filme. Sa réponse est claire : ne pas se contenter d’adopter une posture facile d’opposition à la dictature, mais se demander avant tout comment le pays en est arrivé là. Venir re-questionner les comportements et les privilèges, terreau de la montée d’un gouvernement ultralibéral, est le point de départ pour la cinéaste qui voit l’avènement de Chocobar comme une manière de recommencer à zéro, pour réinventer un cinéma qui serait un médium de communication politique.

Tout en réfléchissant à sa façon de faire des films, la cinéaste fait également le point sur le public à qui elle s‘adresse : Lucrecia Martel reconnaît que ses films circulent majoritairement au sein de la classe moyenne blanche progressiste. Or l’intérêt d’un cinéma qui fait consensus est limité : la véritable réussite étant de pouvoir rencontrer un public qui ne partage pas les mêmes idées. Pour la cinéaste, il faut quitter le ton moralisateur du cinéaste omniscient pour pouvoir entrer en résonance avec l’autre. Penser des films pour un public n’ayant pas eu la même éducation que soi donne un nouveau sens à la culture qui devient un échange symbolique permettant de répondre à la question plus globale : que faire de nos existences ?

Déconstruire ces discours antérieurs passe également par une attention accrue à ce qui compose le langage. Fortement attachée au récit oral, Lucrecia Martel a très tôt appris à comprendre ce qui fait la structure d’une conversation : comment les gens abordent un sujet de manière indirecte, comment le langage est parfois simplement utilitaire et comment celui-ci se construit en fonction de sa région d’origine. Cette attention aux variations imperceptibles du langage ont servi de base à la création de ses différents long-métrages, qui construisent un subtil jeu entre la compréhension et l’abandon au récit. Dans Zama, il est parfois difficile de saisir ce qui se dit ainsi que le rôle de chaque personnage et les liens qui les unissent. Il n’est pas question d’expliciter et de lever le doute, cela ferait disparaître le suspens magique qui entoure les échanges. Le langage ne sert pas à comprendre, mais à porter le trouble d’un personnage : il faut venir titiller le doute du spectateur, cultiver sa confusion pour ne pas qu’il se contente de suivre passivement l’histoire. Garder un public attentif sans pour autant le perdre est un fragile équilibre à trouver, et c’est une démarche qui positionne la cinéaste contre un cinéma mainstream qui se contenterait d’illustrer un discours verbo-centré en y apposant des images pauvres de sens.

Piqués de curiosité, nous nous surprenons alors à chercher des indices dans le regard des personnages, comme nous cherchons souvent dans un plan de Lucrecia Martel la source d’un son qui nous demeure cachée. Conscient que quelque chose se trame au détriment de ce qu’on lui montre, et bercé dans le même temps par le cours d’une histoire, le spectateur oscille entre un état d’alerte et de somnolence.

Prendre conscience du hors-champ, la recherche identitaire

Pour la cinéaste, le réflexe de tenir une caméra est venu d’un désir de filmer sa famille, pour chercher à comprendre les liens imperceptibles qui se tissaient entre eux. Peu à peu, l’idée qu’un hors-champ immense existait en dehors des images qu’elle filmait s’est insinuée en elle. Le récit nous arrive de façon indirecte : dans La Femme sans tête, nous suivons une femme qui pense avoir commis un meurtre, mais toutes les informations de l’enquête policière nous parviennent avec un temps de retard. Les faits circulent de bouche en bouche comme dans une course de relai, inconsistants et incertains. L’important n’est pas la réalité effective, mais bien les sensations qui traversent les corps des personnages, construisant leur identité, leur manière de communiquer. Le hors-champ permet de nous inclure à l’intérieur de l’histoire, là où le cadrage nous tient parfois à distance de la violence ou des conséquences de la violence qui sont filmées. Cette tension entre le champ de la caméra et le off, entre le son et l’image, entre l’empathie et l’éloignement, permet à chaque spectateur de créer un lien logique entre les évènements, façonné par son vécu et sa propre histoire. D’où l’importance de ne pas s’ériger comme un juge conscient des faits, garant de la connaissance. En lui présentant des histoires travaillées par le doute et la contradiction, la cinéaste redonne sa liberté au public.

La filmographie de cette dernière prend sa source dans une nécessité de parler du racisme et du poids de la classe sociale, monstres invisibles qui parcourent la société argentine. La cinéaste se fait alors un devoir de venir « secouer la perception » et choisit ce que l’on perçoit de l’autre dans ses films. Montrer permet alors de redonner de la valeur. Au cours de ses recherches sur l’histoire de l’Argentine, la cinéaste s’est rapidement heurtée à un problème systémique : la documentation à laquelle elle a pu accéder était inévitablement des documents écrits par des Blancs.

« Toute l’écriture de l’histoire de l’Amérique latine, avant les indépendances comme après, a eu pour seul but d’empêcher toute empathie avec les populations autochtones. »

(p.74)

Pour écrire et raconter un récit qui se détache de son propre regard colonial, la cinéaste a dû lire, connaître ces écrits pour ensuite s’en séparer. Le cinéma permet ici de jouer avec l’histoire en créant des décalages dans les costumes, dans la langue, pour créer de légers anachronismes et rompre avec les représentations clichées construites par la classe dominante. C’est pour cette raison que Lucrecia Martel fait ses castings directement dans la région où se trouve le lieu de tournage de ses films. Pour contrecarrer une hiérarchie qui existe autant dans la société que sur un plateau, avec les acteurs au premier plan et les figurants aussi insignifiants que les meubles en arrière-plan, la cinéaste cherche à construire un lien avec ses acteurs non professionnels. Avec ce soin apporté au casting de ses « petits » rôles, la réalisatrice a le souci de leur donner une identité nouvelle, plus inventive. On ne cherche pas à rendre un figurant invisible, simple corps qui habille le fond du décor, mais plutôt à raconter pour chacun.e une histoire qui leur est propre, et qu’iels peuvent incarner le temps d’une scène. À cet égard, la fiction et la vie de plateau tendent à se confondre, et dans ses notes sur le tournage de Zama, l’auteure Selva Almada raconte qu’un pasteur évangéliste était présent à la fin des journées de tournage pour prier et chanter avec les acteurs et actrices de la communauté Qom. Les frontières entre tournage et vie autour du plateau sont abolies, les rituels prennent place parallèlement à la construction d’un récit.

Pour un travail documentaire, se fondre dans le décor

Comment réaliser un documentaire sur un pan entier de la nation argentine qui a été tu par l’Histoire ? En prenant le temps essentiel de documentation pour Chocobar, Lucrecia Martel a enquêté sur la communauté autochtone de Chuschagasta, avec la volonté de créer un langage audiovisuel qui permet de rendre visible une partie de l’histoire aux yeux d’une nation qui a décidé de regarder ailleurs. Remettre ce qui était hors-champ au centre du cadre, mettre en lumière l’histoire de la propriété terrienne et des populations laissées de côté est une démarche que la cinéaste suit depuis douze années. Nous touchons un paradoxe sur la nature même du documentaire : enquêter sur un sujet qui n’a pas de documents. La cinéaste se heurte à une page blanche, vide de symboles. Elle doit alors fictionnaliser la matière, et donner des images là où il n’en a jamais existé. Lorsqu’elle raconte le procès des assassins de Javier Chocobar auquel elle a assisté, Lucrecia Martel se dit avoir été témoin d’une « scène de la nation ». Le rôle de la cinéaste est de transposer son regard en un film, elle doit être le témoin du réel en continu et en fournir un film fait de plans découpés, d’une narration par définition discontinue.

Il s’agit d’adopter une posture d’écoute, et les lieux que la cinéaste occupe se caractérisent par leurs traces sonores : les sons de conversations d’enfants, les ambiances de rue, le chant des oiseaux sont autant de marqueurs qui permettent de donner une identité vivante à la province de Salta, région d’où est originaire Lucrecia Martel et où elle a tourné une majorité de ses films. Ainsi ses films portent la trace discrète d’un territoire, reconnaissable pour quiconque a vécu à Salta, inaudible par les autres. Cette double-lecture, ou plutôt cette double-écoute de ses films sont comme un signe de connivence avec les populations des lieux que la cinéaste filme.

« Je me suis rendu compte que j’avais choisi le cinéma parce que je voulais participer à la vie de la communauté. Et c’était une bonne façon pour moi de participer à la vie publique. »

(p.91)

Cela prend concrètement forme dans la nécessité de montrer l’intimité et les discussions des personnes qu’elle filme. Dans Terminal Norte, moyen métrage que la cinéaste a filmé durant la pandémie, dès les premières minutes du film chaque personne apparaît frontalement dans le cadre, et se nomme. À l’inverse de ses fictions où Lucrecia Martel jouait avec les identités volontairement floues de ses personnages, il paraît primordial ici que chaque visage ait un nom qu’il est par la suite impossible d’oublier. Dans ce documentaire filmé en grande partie en extérieur, le spectateur est intégré dans le cercle de ces femmes chanteuses, poétesses, engagées, queer. La circulation de la parole participe à la construction d’un espace impalpable. Nul besoin de murs, la caméra navigue d’un visage à l’autre, plus mobile que dans les cadres fixes de Zama. Les voix nous entourent et encadrent notre regard plus efficacement qu’un décor fermé. L’intimité des discussions prend la forme d’un récit historique alternatif : nous entendons ici ce qui n’a jamais été écrit dans les livres d’histoire. Une longue scène de nuit occupe le premier tiers du film, et les visages surgissent à la lumière du feu de joie, comme de nouvelles icônes qui semblent ressuscitées de l’obscurantisme de l’histoire.

Pour une écoute partagée, la sensation au bout du geste

Pour tenter de comprendre plus profondément ce qui se joue dans la construction des films de Lucrecia Martel, j’ai voulu m’adresser directement à l’un de ses collaborateurs artistiques, le mixeur Emmanuel Croset qui a commencé à travailler avec elle sur La Ciénaga (2001), puis sur La Femme sans tête (2008) et Zama (2017) par la suite. Au studio de postproduction Poly-Son, nous avons échangé sur leur collaboration sur ces différents longs-métrages.

En rencontrant Emmanuel Croset, je m’intéressais plus particulièrement à la façon dont se construisait une communication entre une réalisatrice et ses collaborateurs, au-delà de la barrière de la langue. Comment transmettre une idée sensible à quelqu’un qui va devoir l’exécuter ? La Ciénaga étant l’un des tout premiers longs-métrages qu’Emmanuel Croset a mixés, il revient en premier lieu sur ce premier contact avec Lucrecia Martel. D’après lui, toutes les idées sonores étaient déjà en place lorsqu’il a reçu le film, construites avec son ingénieur du son de toujours Guido Berenblum. Lucrecia Martel porte un regard très minutieux sur la postproduction, où les idées qu’elle a théorisées en amont du tournage peuvent être mises en pratique dans l’intimité d’un auditorium de mixage. Cette étape devient un moment où la réalisatrice renoue avec un rapport plus sensible au film. Il ne s’agit pas de « mixer ses idées », mais d’amplifier ses propositions, de déplacer un peu les sons, recréer des dynamiques et des intentions qui ne sont plus seulement écrites, mais qui deviennent des sensations que l’on peut réinterpréter à l’image.

« Il y avait quelque chose qui s’ouvrait pour elle, et à la toute fin du mixage elle a eu une idée sur le générique du début, avec des sons qui deviennent subitement étouffés comme si on était sous l’eau. Nous avons fait ça le dernier jour, je pense qu’ils n’avaient pas le même rapport au mixage en Argentine car tout à coup elle s’est dit que tout était possible, je pense que ça a vraiment ouvert un désir du son chez elle. C’est une réalisatrice très sensible, mais dont la première intention est très théorique. J’ai l’impression qu’elle n’est que dans les idées avant de retrouver une certaine liberté à l’étape du mixage. »

Les voix dans les films de Lucrecia Martel en particulier me paraissaient provenir d’un rêve, ou d’un espace un peu incertain. Le spectateur n’est pas du côté de la compréhension, il est plongé dans un univers subjectif porté par le son. Dans La Ciénaga, nous tendons à plusieurs reprises l’oreille pour entendre un personnage qui parle au loin, les voix sont projetées dans l’espace, tantôt très proches, tantôt distantes, ce qui éveille notre attention.

« J’ai l’impression qu’elle met le spectateur dans une position d’écoute active. Lorsqu’on a fait une intervention ensemble à Pompidou pour présenter La Femme sans tête, elle m’a dit devant le public : « J’ai une question pour toi, qu’est-ce que c’est l’ordre et le chaos dans le mixage ? » Je ne sais pas du tout mettre de l’ordre. Ça n’a aucun intérêt. C’est justement détruire un peu cette construction-là pour amener du mystère, du décalage, des sensations étranges qui est intéressant. L’idée, c’est de partir d’une construction sonore ordonnée, pour ensuite se demander ce que cela provoque de déranger un peu ce qui est cohérent. »

Cette volonté de créer une perturbation là où une action paraît très calculée me rappelait une scène de La Femme sans tête dans une voiture, avec des enfants dedans, dehors, qui parlent en même temps dans une confusion où l’on entend pourtant clairement ce qu’il faut entendre. Lucrecia Martel nous plonge en réalité dans une écoute semblable à celle que peuvent avoir les jeunes enfants, qui entendent ce qui les intéressent, puis passent rapidement à autre chose. Il existe dans le son des films de Lucrecia Martel cette grande liberté d’écoute, qui fait des bonds d’une idée à l’autre. Lorsque Emmanuel Croset mixe un film, celui-ci dit avoir comme deux cerveaux différents, l’un qui travaille et analyse le son qu’il entend, un cerveau réfléchi, et un deuxième cerveau actif, ultra-sensible, et qui doit toujours écouter pour la première fois ce qu’il entend, comme s’il était le premier spectateur du film. Lorsque ce cerveau-là est satisfait, alors la recherche touche à sa fin.

De La Ciénaga à Zama, il s’est écoulé huit ans. Pourtant, la proximité professionnelle entre la cinéaste et son mixeur n’a pas bougé avec les années. Un lien fort, intime, se crée au moment du mixage, qui existe le temps d’un projet et se dissipe par la suite. Au cours de mon échange avec la cinéaste lors de la masterclass au Centre Pompidou, je lui avais posé une question sur sa relation de travail avec Guido Berenblum. Elle m’avait répondu : « Je ne sais même pas si nous sommes amis, mais quand nous travaillons ensemble, il y a quelque chose qui se passe. » Il existe quelques cinéastes comme Lucrecia Martel qui se forgent au fil des années une équipe constituée de personnes sensibles à ce léger bouleversement que la cinéaste parvient à provoquer chez chacune d’entre elles. Ce lien important entre l’affect et le travail ne passe pas forcément par une relation d’amitié, mais par une connivence qui peut exister seulement le temps que le film trouve sa forme. Emmanuel Croset travaille quant à lui au cœur d’une étape fragile pour le film, dans une approche complexe qui prend pourtant une forme très artisanale.

« Le mixage est un travail assez vertigineux, mais en même temps très concret qui a avoir avec le geste, il s’agit d’avancer ensemble petit à petit et de trouver sans s’en rendre compte le son du film. Le fait que les gens soient autour et qu’on écoute tous la même chose au même instant fait que ça déclenche des idées, et c’est ça qui est génial. »

Cette idée d’écoute partagée, d’une concentration commune et d’une émotion qui circule d’une âme à l’autre est très proche de l’origine du désir de cinéma de Lucrecia Martel. Dans La circulation, elle raconte le souvenir puissant qu’elle garde des histoires que lui racontait sa grand-mère.

« Je ressens encore très fort l’effet que me produisaient les histoires qu’elle me racontait, ce que ça me faisait. (…) C’est resté l’expérience la plus radicale que j’ai faite de la narration. »

(p.23)

Une émotion ressentie dans une salle de cinéma est d’autant plus bouleversante qu’elle naît de la faculté d’une personne à transmettre à une autre une sensation pour laquelle il n’existe pas de mots. Comme pour une prière qui circule d’esprit en esprit, pour une histoire qu’on raconte d’enfant à enfant, pour une écoute qui se forge collectivement, nous avons conscience d’être tous là, présents dans un même lieu et dans un même temps.

« Ça fait partie, pour moi, de ces réalisateurs qui transportent avec eux quelque chose de sacré du cinéma. Tu le sens dans la façon dont ils font les films, dont ils pensent toutes les étapes, le moindre détail est important. Et je pense qu’ils sont obligés de s’entourer de gens pour qui le cinéma est sacré aussi. Dans ton travail, tu mets quelque chose qui n’est pas religieux, mais c’est vraiment quelque chose qui est de l’ordre de l’intime. Si on te donne cette place-là, tu sais que tu peux la prendre. Tu peux dire « oui, pour moi, c’est important aussi, tout ça ». »

Devant un film de Lucrecia Martel, nous sommes tenus dans l’attente de quelque chose qui va advenir, et cet espoir fait que nous restons assis dans l’obscurité jusqu’à ce que les lumières de la salle de cinéma se rallument.

Garder la foi

Sur l’autel du cinéma d’aujourd’hui, Lucrecia Martel travaille à ériger de nouvelles représentations visuelles. Pourtant, rares sont les cinéastes qui ont en plus un tel égard pour le son et son pouvoir de transformation. Même au milieu du vacarme, les personnages de la cinéaste sont subitement capables de converser dans un murmure, et le filet de leur voix tranche un chemin dans la cohue pour venir se loger au creux de nos oreilles. Cela laisse à penser que dans une époque en proie à l’inquiétude d’un côté et à l’autoritarisme de l’autre, l’écoute attentive est une attitude qui survole les discours binaires, qui déplace les opinions au-delà de la volonté de croire ou de ne pas croire. Le son a plus à voir avec la perception qu’avec le réel, et, à l’aune de l’intelligence artificielle, il me paraît d’autant plus important de cultiver ce rapport mystique, insondable avec ce qui nous pousse à faire silence pour mieux entendre l’autre. Dans La circulation, Lucrecia Martel évoque l’avènement de l’IA comme un événement qui bouleverse complètement notre système de perception du monde. À la fois fascinante et très éloignée de son approche cinématographique, la cinéaste pense à l’intégrer dans ses futurs films [11][11] Dans son teaser pour la Viennale 2019, Lucrecia Martel avait d’ailleurs déjà réalisé un court-métrage intitulé IA.. Ce nouvel objet inhumain, qui fait craindre à l’industrie du cinéma de devoir revoir en profondeur son fonctionnement, est vu par Lucrecia Martel comme un outil qu’elle cherche à réinjecter dans le processus de création pour en faire quelque chose d’intelligent et de sensible. C’est peut-être l’apanage de ces esprits ancrés dans leur époque, qui voient le changement arriver au loin et qui se demandent immédiatement comment s’en emparer, comment le tordre pour en faire quelque chose. Lucrecia Martel, loin de développer de grandes méthodes pour décrypter son cinéma et le rôle que vont devoir jouer les cinéastes à venir, a toujours la même réponse : ne pas parler très fort et faire preuve d’humilité.

256 pages, 30€.

La rétrospective Lucrecia Martel. Le cinéma hors de lui s'est tenue au Centre Pompidou du 14 novembre 2024 au 1er décembre 2024.