FCDEP, 2022

Des cinémas différents

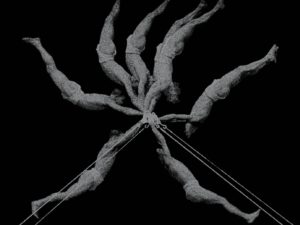

Le Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris (FCDEP) organisé par le Collectif Jeune Cinéma, a déferlé la semaine dernière sur le cinéma parisien Le Grand Action pour sa 24e édition (du 12 au 16 octobre), avec 35 films en compétition, une riche section “jeune publics” dédiée aux jeunes cinéastes et un programme Focus “Corps noirs – Archives de la Violence” coordonné par Maxime Jean-Baptiste.

Il est des volontés troubles qui nous font nous mouvoir : celle qui nous mène, encore et encore, à l’exploration assoiffée des films expérimentaux et différents tient sans doute au désir de faire fondre en nébuleuse les frontières du distinct et de l’établi. Le champ des possibles balayé par l’événement met chaque année son titre en acte par d’imprévisibles panoramas : amoncellements de pièces ré-interrogeant et ré-incarnant tout autant de fois le statut vague et heureux de ces cinémas différents et/ou expérimentaux.

“Différents de quoi ?” rappelait Laurence Rebouillon (présidente du Collectif Jeune Cinéma) sous forme de question rhétorique. On ne saurait répondre tant cette éternelle interrogation (tantôt aussi posée sur le statut-même du cinéma expérimental, dont il n’est pas plus aisé de définir les contours) est justement motrice : elle nous dispose à voir avec d’emblée l’incertitude suffisante pour que résonne en nous ce programme hétéroclite et vivace, sans que nous puissions en anticiper les modalités. Quel heureux destin nous réserve une fois de plus le FCDEP, jaillissant encore comme un lieu (essentiel et vitalisant) de conversations nouvelles et de transformations, riches de nos bouillonnements intérieurs et de toutes nos formes d’échange.

“Would I lie to you? All I do is dream of you!”

“Don’t.”

Il faut toujours trouver son sublime dans ce genre d’événement, attendre d’être frappé·es par la réalité d’un texte, d’une émotion, d’une image, d’un temps. L’étendue thématique et formelle du festival lui permet des grands-écarts tantôt troublants, tantôt stimulants, et, au milieu de ce bourdonnement, surgissent très vite les signes d’une émotion propre et singulière. C’est ce que provoque en nous la rencontre de ce qui ne saurait être dit ou pensé autrement et de ce qui ne saurait être partagé ou éprouvé par d’autres moyens.

Bégayer, spéculer, anticiper, faire le tour, émuler, rassembler ; tenter de refléter ce qui n’est déjà plus, ou de rendre compte de ce qui n’a pas pu être… Quelques motifs se répètent mais chaque geste compte tant tous engagent un chemin différent. On repense vite à l’essai d’Ursula K. Le Guin The Carrier Bag Theory of Fiction puisqu’il s’agit précisément, avec l’ensemble de ces films, d’envisager la technologie du cinéma comme un récipient, comme un sac culturel – nous ramenant ainsi aux chasseur·euses cueilleur·euses – et non comme un outil de domination (du regard, des corps…).

C’est, d’une façon très littérale, ce que manifestent les nombreux films ayant recours au found footage (pratique bien plus présente qu’ailleurs dans ces champs du cinéma) comme levier d’une nouvelle attention vers un réel et des images déjà-là, préexistantes : un travail d’attention et de valorisation – un travail de cueillette. Cette démarche différente se retrouve très bien aussi, et peut-être d’une manière plus profonde, dans un film d’écoute du paysage, d’appréhension des villes et de sensibilité aux instants et aux détails comme Three Cities Winter ‘19 de Connor Kammerer, où les vues plurielles de trois villes (Tokyo, New York, Paris) conjuguent les canevas des cartes (et de leur approche rationnelle-analytique de la topographie) en des formes de plans pluriels et mouvants, qui engagent un rapport aux lieux plus fragmentaire, sensoriel, ludique et fugitif, dont la poésie ne saurait être vue par les seuls traits noirs qui d’usage profilent le territoire.

Mais la nécessité de ces formes nouvelles ne saurait être aussi brûlante que lorsqu’elle s’articule aux questions décoloniales, telles qu’explorées notamment par la section Focus du festival (Corps noirs – Archives de la Violence). Brûlante, non seulement pour faire face, mais déjà pour s’extraire des logiques de violence afin de pouvoir engager les révolutions qu’elles appellent (comme le proposait Maxime Jean-Baptiste à la première séance de la section Focus). Il semblerait que le cinéma ne soit précisément pas un médium adapté pour plonger tête la première dans les rapports de force à laquelle la société nous appelle, mais bien davantage une technologie pour s’en dégager, afin de mener un travail qui ne saurait être accompli en profondeur par des moyens ou des règles déjà établies. Les œuvres d’expression, de corrosion et de soin que sollicitent les enjeux décoloniaux sont nécessairement différentes, d’une silhouette imprévisible, peut-être informe ou protéiforme, comme cette météorologie transmédia de la violence et des figures de lascar que propose Sol in the dark de Mawena Yehouessi, face aux ouragans, tempêtes, représentations et médiums imposés aux corps racisés.

Comme le disait très bien Eden Tinto Collins dans son texte accompagnant la projection du film : “De se retrouver à tout juste (sur)vivre, à travers les rôles et récits de ceux et celles qui ne portaient pas en leurs existences notre expérience, était le film d’horreur le plus long, le plus épouvantable et douloureux qu’il nous ait été donné de voir et même de réaliser. […] Parce qu’elle découle d’une nécessité, d’un acte existentiel, d’un état d’urgence induit par la forme et la force expansive même de cette quête, de sens, d’essence, ou d’ancrage, oui, elle s’épanche, elle fait oeuvre, elle est même la preuve d’un « savoir-faire » résistant, d’un art appliqué.”

La forme de Sol in the dark, ce bouillonnement inarrêtable, ces connexions qui ne cessent de s’enchevêtrer tentant d’avoir la preuve impossible que cela nous mène enfin où nous devons aller (et sachant, au fond, que ce ne sera jamais assez), sembla convoquer chez certain·es spectateur·ices des réactions de saturation. Saturation de quoi ? L’oeil et l’oreille sont alors bombardés par la manière que nous avons de regarder habituellement les films, pas par le film-même, qui si vivace qu’il soit peut toujours être vu autrement. Saturation de soi ? Maxime Jean-Baptiste avait lu en ouverture de la séance un extrait de Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon, où ce dernier témoignait de son expérience dans les cinémas. “Ceux qui sont devant moi me regardent, m’épient, m’attendent.”. N’était-il pas, alors, lui-même bombardé par ces mêmes regards ? Sujet aux conditions du voir et du paraître tels qu’imposés aux corps non-blancs depuis les débuts du cinématographe ?

Ce que suscitent les morceaux recueillis, travaillés, agencés, fruits complexes d’une expérience, nécessité brûlante d’une représentation “par nous et pour nous”, est intéressant. “Notre représentation, c’est notre façon d’organiser notre imaginaire et inversement.”, disait encore Eden Tinto Collins dans son texte d’introduction. Ce que provoque Sol in the dark, en particulier chez les personnes cisgenres et/ou surtout non-racisées, est un indicateur ardent de l’état de notre dialogue et de notre écoute. La réaction à une forme inédite (et/ou différente) d’expression dit toujours de ce qui a été jusque-là imposé, de ce dont il ne fallait pas parler, de comment il ne fallait pas parler et d’à quel point cela tenait, ou non, de rapports de pouvoirs et de domination.

La question de ce que vivent les corps dans la salle est fondamentale. Elle traduit tant des choses indescriptibles auxquelles nous pouvons faire face. Elle relate tant de ces surgissements impossibles. Sait-on encore où l’on est devant Post de Marylène Negro ? Comprend-t-on tout à fait ce qui émane des plans The Day lives briefly unscented de Brandon Wilson, en transcendant les éléments et la temporalité des images ? Peut-on vraisemblablement expliquer les vapeurs qui transpiraient sur l’écran sublime de la salle Langlois et dans le dos de nos rétines à la projection d’Embers from Yesterday, Aflame. de William Hong-xiao Wei ? Ces visions-là, qui construisent des parties nouvelles de notre manière de voir, on ne les explique pas.

Voir cette publication sur Instagram

Au terme de chaque édition, difficile de ne pas se dire, après avoir vu tant de choses et balayé tant de possibles, “Nous en arrivons seulement là ? C’est déjà si loin mais n’irions-nous pas plus loin encore ?” Voilà que déjà, sitôt le festival achevé, nous avons envie d’en voir plus. Sans doute, nous avançons chaque année de cette expérience collective. Tout est plus complexe. Nous remuons encore et encore les strates de la terre et du nitrate, digérant continuellement leurs états : action continue, soutenue et passionnée de nos regards-lombric (spectateur·ices comme créateur·ices) tel qu’esquissée dans le merveilleux Tutto qui, d’Anna Marziano, projeté l’avant-dernier soir du festival, avant que les lumières de la compétition, quelques heures plus tard, ne s’éteignent totalement.

“On avait été inventé par le/s (regard) Blanc(s) et on savait déjà assez de choses à propos de la vie pour comprendre que lorsqu’on invente quelque chose, lorsqu’on projette quelque chose, c’est en réalité soi-même qu’on invente, qu’on projette (…) Et nous mettons là le doigt sur la crise en question.”

(James Baldwin, Retour dans l’œil du cyclone)

Citation proposée par Eden Tinto Collins dans le texte accompagnant la première séance Focus (intitulée Lascars, bâtards, barbares. Corps noirs et autres âmes fugitives), faisant l’ouverture du festival, mercredi 12 octobre 2022. Le “on” y remplace un “je”.