Géographies verticales

Réflexions sur l'exposition « Palestine From Above »

L’exposition « Palestine from above » a été conçue par un groupe de chercheur·euse·s et d’architectes (Zeynep Çelik, Salim Tamari, Zeinab Azarbadegan et Yazid Anani) réuni·e·s à l’A.M. Qattan Foundation (Ramallah), en partenariat avec l’Institute for Palestine Studies. Elle a été présentée à Ramallah entre 2021 et 2022, puis, sous une version remaniée, à Istanbul, à la Koç Universitesi, entre 2025 et 2026. La première version de l’exposition était assortie de deux publications extrêmement précieuses du Jerusalem Quarterly (numéros 81/82), disponibles en ligne.[11][11] Les numéros de cette revue se trouvent sur le site de l’Institute for Palestine Studies.

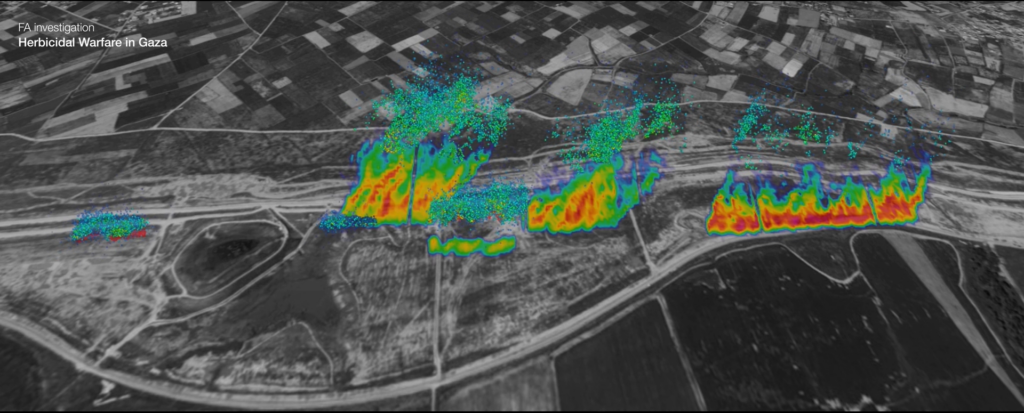

Dans « Some sketches on vertical geography » (2016), le géographe et plasticien Trevor Paglen propose de regarder la construction du monde (world-making) et des infrastructures humaines sur un axe vertical, du « forage en eaux profondes et des câbles sous-marins à l’espace stratosphérique, voire interstellaire »[22][22] Trevor Paglen, “Some sketches on Vertical Geography”, 2016, en ligne sur e-flux.. En Palestine, il n’est pas un jour sans que la tridimensionnalité ne s’impose d’une façon ou d’une autre comme une dimension fondamentale de la colonialité. Pas un jour sans que les réseaux déployés à la surface du sol ne communiquent avec ceux, souterrains, des tunnels, des égouts, des nappes phréatiques, et des gisements de gaz au large de la bande de Gaza. Symétriquement, le contrôle du ciel devient de plus en plus manifestement un enjeu décisif du contrôle des territoires et des populations. Le groupe de recherche Forensic Architecture a produit plusieurs enquêtes vidéo sur la guerre atmosphérique menée par Israël, en montrant que l’utilisation de « nuages » de phosphore blanc et d’herbicides contribuaient à une forme de colonisation aérienne par pollution. Même lorsqu’il n’est pas contrôle exclusif du sol, le colonialisme peut s’insinuer jusque dans les poumons.

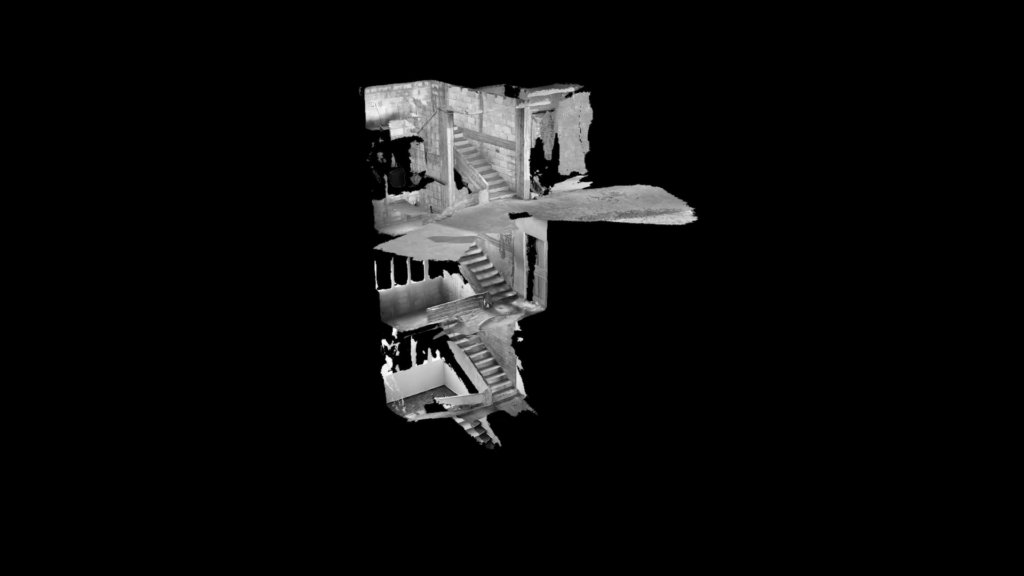

Le cinéaste Mahmoud Alhaj propose une anatomie de ce contrôle venu du ciel, en mêlant archives intimes, modélisations 3D et vidéos de différentes nature glanées sur le Net. Control Anatomy, présenté au FIDMarseille 2025, montre, dans la lignée des film-essais de Harun Farocki, que le regard colonial est, comme tout regard, l’effet d’un processus historique. Organisé en trois parties, ou trois « générations », articulées à la vie du cinéaste, des années 1980 à aujourd’hui, le film décrit les étapes d’une abstraction visuelle : des pierres lancées sur les toits de tôle pour terroriser les habitant·e·s jusqu’aux exécutions « chirurgicales » par drone, conçues pour minimiser l’étendue des destructions et permettre aux soldats de ne plus subir les répercussions psychologiques de leurs actes. Au fur et à mesure, les médiations visuelles (du viseur du sniper à l’oeil du drone) éloignent progressivement l’œil du « gouverneur » (mot anachronique emprunté à l’époque du mandat britannique qui semble désigner, chez Alhaj, la continuité de la domination coloniale en amalgamant les colons de différentes époques). Cette abstraction produit un regard atmosphérique, ubiquitaire, regard intériorisé par la population et qui n’a plus besoin de s’exercer physiquement pour produire ses effets, sorte de panoptique à grande échelle. Avec la verticalité s’introduit donc une quatrième dimension de la Palestine, une dimension intérieure.

L’exposition « Palestine from above », dans laquelle le film de Mahmoud Alhaj est présenté, propose d’explorer la Palestine à partir de ces quatre dimensions. Conçue par un groupe de chercheureuses et d’architectes, l’exposition est organisée comme une constellation visuelle articulée autour de six centres thématiques, qui sont autant de points d’entrée dans l’histoire dialectique de la Palestine et de ses représentations. Loin de séparer les documents et les œuvres d’art, l’exposition puise dans la forme canonique de l’atlas d’images[33][33] Bilderatlas, célèbre principe de mise en relation des œuvres d’art inventé par Aby Warburg pour son atlas Mnémosyne, composé de 1924 à 1929 (cf. notamment Atlas ou le gai savoir inquiet, Georges Didi-Huberman, 2011). pour y faire entrer les images de propagande militaires, les photographies de reportage, les manuscrits, les représentations cartographiques et (c’est sans doute la plus grande réussite de l’exposition) les archives « scientifiques » qui ont accompagné la colonisation.

Datasets et aéronautique

À l’entrée de l’exposition, dans la petite section « Sky Spies » consacrée à l’aéronautique durant la Première Guerre mondiale, un projecteur de diapositives égrène les photographies d’un certain Gustaf Dalman. Que ces photographies introduisent ce parcours dans l’histoire aérienne de la Palestine n’a rien d’anodin. Elles marquent une étape historique dans la « scientifisation » de la perspective aérienne, au moment où la Première Guerre mondiale amène l’utilisation systématique du contrôle aérien en Palestine. Gustaf Dalman, qui est alors théologien et n’a rien à voir avec les techniques de reconnaissance militaire, voit dans la photographie aérienne un nouvel instrument de connaissance. Alors que, comme le rappellent les curateur·ice·s de l’exposition, ses collègues orientalistes ne cherchent dans la photographie qu’un moyen de « contextualiser » la Bible en Terre Sainte, Dalman systématise la description de ses prises de vue. Au-delà des points d’intérêts archéologico-théologiques, il consigne les tracés des villes, les quartiers, les réseaux routiers, les bâtiments, bref : les différents aspects de la modernité urbaine.

On sait combien cette description « scientifiquement pure » est immédiatement devenue l’outil d’une nouvelle gestion des villes et de leurs populations : elle permet d’identifier les foyers de résistance à la colonisation, et de détruire en conséquence les vieux centre-villes sombres et étroits qui les abritent (ainsi des destructions punitives à Jaffa qui succèdent aux révoltes arabes de 1936, enregistrées depuis le ciel). Non seulement « voir d’en haut », mais aussi lire le territoire pour mieux le dominer, en intégrant les images aériennes dans l’ensemble des données écrites qui permet de les interpréter et de les rendre opératoires. La « datafication », dans laquelle le chercheur Bouhout Abdelkrim voit le propre de la « guerre posthumaniste » en cours à Gaza[44][44] « La guerre post-humaniste a débuté à Gaza (1/3) », Billet publié sur Le Club de Mediapart, 17 septembre 2025., semble en vérité consubstantielle au contrôle de la Palestine à l’époque de la reproductibilité technique. L’intégration de ces archives « scientifiques » dans l’atlas d’images de « Palestine from above » acquiert donc une force critique particulière (mais qui peut aussi s’appliquer aux autres archives de l’exposition). C’est la possibilité d’inverser l’ordre de lecture, ou de le dialectiser : 1 – les archives documentent la Palestine réelle, par-delà les fantasmes de l’orientalisme, 2 – la Palestine ainsi documentée démasque en retour les fabricants d’archives et les conditions de production de leurs images. Ce que l’observateur « du dessus » était censé enregistrer pour son compte devient l’archive vivante et la preuve accablante de sa domination.

Blurry real landscapes

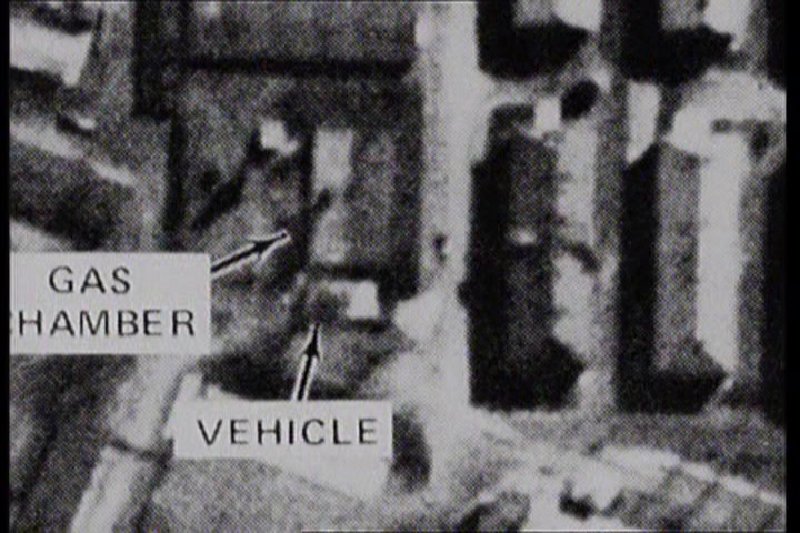

Voir la Palestine « du dessus » ne signifie pas reprendre à son compte la perspective d’une science coloniale. Comme l’indiquent les curateur·ice·s, « ce qui a été produit du dessus ne peut pas être compris sans être cadré et examiné depuis les réalités du sol, invisibles depuis le ciel »[55][55] « Reading the aerial gaze of Palestinian geography does not only concern itself with interpreting what is depicted by photographs, maps, or films. What has been produced from above cannot be understood without framing and examining it in terms of the realities on the ground, unseen from the sky. ». La cécité du regard aérien est un motif récurrent au moins depuis le film de Farocki, Images du monde et inscription de la guerre (1989), où il est question de l’incapacité des Alliés à identifier les camps de concentration sur les photographies aériennes de l’Allemagne. L’idée du cinéaste, c’était que l’on ne trouve jamais dans une image que ce que l’on y cherche, et que l’œil qui prétend tout voir depuis le ciel ne rencontre jamais que les limites de sa propre conception du monde.

La section « Landscape and Power » de notre exposition nous amène au point où les images du dessus produisent un paysage volontairement flou, dans lequel la cécité n’est plus l’effet involontaire du regard colonial mais l’arme qui soutient sa domination : en 1997, l’amendement Kyl-Bingaman interdit la collecte et la diffusion d’images en haute définition de la vallée du Jourdain et d’autres parties de la Palestine historique. Deux films abordent les conséquences de cet amendement en considérant les photographies par satellite contemporaines comme un moyen de façonner le rapport au territoire. Une vidéo de Forensic Architecture, Destruction and Return in al-Araqib (2017) raconte une collaboration entre chercheurs, activistes et habitants du village d’al-Araqib dans le désert du Naqab. La basse définition permet ici à Israël d’effacer les traces de la présence historique des bédouins : les objets de moins d’un mètre de largeur, et les tombes en particulier, disparaissent entre les pixels. À ces documents étatiques, Forensic Architecture oppose un arpentage photographique collaboratif : un appareil fixé à un cerf-volant permet de reproduire le terrain sous forme de nuage de points, et de vérifier l’évolution du territoire et la permanence des structures villageoises. Dans A Blurry Real Landscape (2021), l’artiste Gian Spina travaille à même les images satellites pour reconstituer le trajet du Jourdain, du lac Tibériade jusqu’à la Mer Morte, qui marque la frontière avec la Jordanie. Ses cadres sont composés à partir des lignes droites créées par la juxtaposition d’images satellites de différentes résolutions, de différentes colorimétries, et même de différents ciels : alors que le traitement computationnel des images satellites permet aujourd’hui de retirer les pixels de nuages pour obtenir un ciel parfaitement transparent, certaines parties du territoire se cachent sous un ciel couvert. La surface bidimensionnelle et hétéroclite de la carte évoque la peinture moderne, mais une peinture dont les surfaces monochromes et l’agencement géométrique seraient avant tout des symptômes : « disjonctions » du paysage et du ciel lui-même pour un peuple lui-même « disjoint » (dislocated).

Holy Land Full Experience

Le développement de la photographie aérienne et autres « images opératoires » n’a pas enterré les représentations orientalistes et l’imaginaire biblique qui entourent la Palestine. Au contraire, l’idée de « Terre Sainte » et de « ville céleste » (en ce qui concerne Jérusalem) a rarement été aussi insistante qu’aujourd’hui où le révisionnisme, le fondamentalisme religieux et la volonté d’expansion coloniale culminent dans la notion d’« Eretz Israël » mobilisée par l’extrême-droite génocidaire. Mahmoud Alhaj note la dimension spectaculaire de l’imaginaire religieux, qui infuse jusqu’au military naming de Tsahal : « Colonne de Nuées » (Amoud Anan, opération de 2012) évoque la présence divine qui guide les Hébreux dans le désert dans l’Exode, « Gardien des Murailles » (Shomer Ha’Homot) est une citation d’Isaïe, etc. Alhaj souligne la connotation cinématographique de ces noms bibliques, que le cinéaste Kamal Aljafari parodie d’ailleurs avec le titre de son film Paradiso XXXI 18 (2022).

La section « Representing Jerusalem » explore les représentations de la ville « trois fois sainte », saturée par l’imaginaire biblique. Les représentations cartographiques réunies dans l’exposition, qui vont du VIème au XIXème siècle, montrent Jérusalem sous différents angles et selon des principes de perspective extrêmement variables. C’est que la cartographie, médiévale comme moderne, est plus intéressée par l’importance spirituelle de la ville que par sa description objective. Paradoxalement, la ville éternelle apparaît donc comme une ville anamorphique, transformée exagérément d’une carte à l’autre, sans cesse distordue par une représentation qui ne s’est pas encore systématisée. En regard de ces cartes, l’exposition propose un aperçu de la « disneyification » contemporaine de la ville à partir de représentations tridimensionnelles, depuis le Holy Land Model de Michael Avi-Yonah, maquette de 1:50 construite pour le directeur du Holy Land Hotel en 1966 sur le modèle de la Jérusalem biblique, jusqu’au Holy Land Experience Religious Theme Park à Orlando, en Floride, qui permet de voir la vie du Christ sans avoir à se déplacer jusqu’en Israël-Palestine. À rebours de ces représentations bibliques, qui abstraient Jérusalem de l’histoire pour la projeter dans le ciel, les aquarelles de Sophie Halaby, peintes au début du XXème siècle, offrent une alternative terrestre. Ses vues de Jérusalem et de ses alentours introduisent une économie de moyens et une forme de pudeur (la ville y est presque toujours représentée de loin, débarrassée du pittoresque et du spectaculaire des peintures romantiques orientalistes) qui donnent à l’inverse le sentiment du transitoire et d’un quotidien prosaïque.

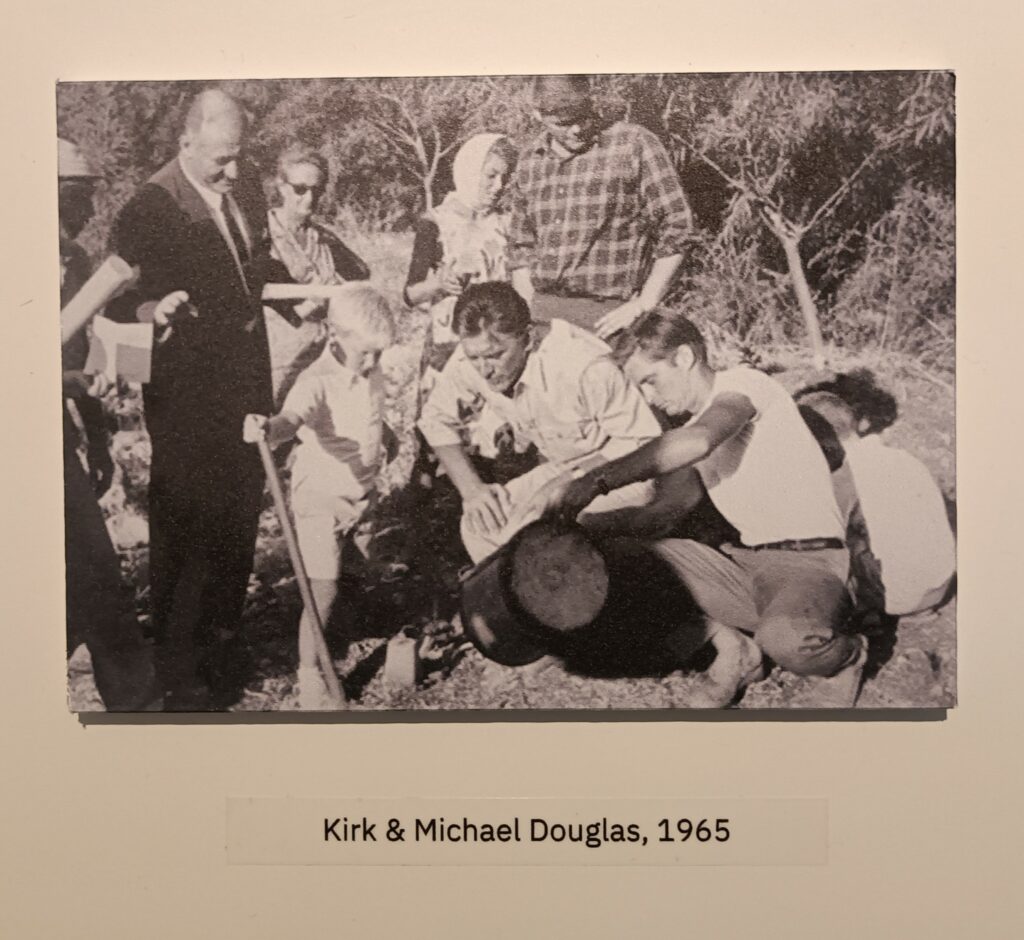

L’histoire de l’urbanisme et de l’aménagement d’Israël est elle aussi liée aux représentations religieuses de la Terre. La section « Landscape and Power », met à l’épreuve l’idée d’une « Terre sans peuple » (selon la formule attribuée, selon les sources, à Alexander Keith ou Lord Shaftesbury : « A land without a people for a people without a land. ») et revient sur la fabrication de cette terre biblique figée dans son éternité. Une table d’archives photographiques des années 1960 raconte la création des parcs naturels : les ruines de villages palestiniens balayés par les tractopelles cèdent la place aux forêts de pins, dans l’idée de reconstituer l’image de la Terre Promise. L’aménagement du territoire s’apparente à une reconstruction complète du monde à partir de coordonnées imaginaires, sorte de worldbuilding destiné à remplacer le monde existant. Kirk Douglas, qui tourna le premier film américain en Israël, et son fils Michael, sont photographiés en train de mettre la main à la patte…

À l’assaut du ciel

L’une des dimensions les plus intéressantes de « Palestine from above », mais aussi sans doute la moins attendue, concerne les réseaux de transport. Routes, gares, ports maritimes et aéroports hantent la section « Ports of Memory ». Les archives du chemin de fer de Hejaz (construit de 1900 à 1908) documentent une époque antérieure au mandat britannique, alors que les réseaux ferroviaires et les bateaux à vapeur permettaient d’intégrer la Palestine à l’Empire ottoman et à la modernité. Elles rappellent également que le système colonial imposé par le Royaume-Uni, puis par Israël, repose sur la destruction systématique des différents « ports » palestiniens. Un film de Kamal Aljafari, Bon Voyage ! (2020, à notre connaissance inédit) ressuscite le premier (et très éphémère) aéroport international ouvert à Gaza en 1998, puis détruit par Israël en 2000. Dans la lignée de l’œuvre de found-footage d’Aljafari (notamment Recollection, 2015), Bon Voyage ! joue sur l’imaginaire du terrorisme et sur les ressorts du cinéma d’action hollywoodien tout en évidant sa structure narrative. Le hall de l’aéroport est déserté à cause d’une valise abandonnée. La narration se réduit à cette tension minimale : un robot de déminage s’avance lentement vers la valise et, avec elle, le dénouement attendu du suspense. Quand l’explosion arrive, toutefois, elle découvre une valise vide : il s’agissait bien d’un piège, mais destiné aux spectateur.ice.s plutôt qu’à la foule de voyageur·euse·s de l’aéroport.

L’existence éphémère de ces « ports de mémoire » les confine au statut de lieux imaginaires, d’utopies de la verticalité retrouvée. L’artiste Larissa Sansour[66][66] L’oeuvre de Sansour est absente de « Palestine from above » : il est de la nature de l’atlas de susciter de nouvelles associations, d’être potentiellement augmentable à l’infini (ce que prouvent d’ailleurs les modifications et ajouts entre la première version de l’exposition, à Ramallah, et sa version stambouliote). mobilise les sous-genres de la science-fiction pour imaginer une Palestine verticale dans sa trilogie futuriste : A Space Exodus (2008) parodie l’esthétisme kubrickien en imaginant les premiers pas palestiniens sur la Lune, A Nation Estate (2012) puise dans les immeubles-villes du futurisme de béton de J.G. Ballard (adapté dans High-Rise (2015)) pour imaginer une Palestine déployée en gratte-ciel, tandis que In the Future They Ate from the Finest Porcelain (2015) s’inscrit plutôt dans une veine post-apocalyptique. En détournant l’imaginaire expansionniste et nationaliste qui peuple les ciels de la SF hollywoodienne, Sansour indique une voie alternative : plutôt que de mettre en avant les preuves réelles de l’existence historique de la Palestine, fabriquer les preuves imaginaires d’une Palestine à venir. In the Future They Ate from the Finest Porcelain imagine ainsi qu’un groupe de « résistance narrative » organise le largage par avion de porcelaines palestiniennes. Ces preuves fabriquées doivent servir à implémenter dans la terre les vestiges d’une civilisation qui pourront appuyer les futures revendications de souveraineté.

Les films de Sansour provoquent un déplacement des partages esthétiques créés par la situation coloniale. Les Palestiniens sommés de documenter leur propre existence et de prouver leur appartenance à la terre deviennent à leur tour les fabricants de fausses archives, de faux restes archéologiques, de fausses ascendances : ils accèdent en somme à ce worldbuilding qui était jusqu’alors le privilège d’Israël. De la même façon, Nation Estate met en scène une esthétique monumentale évoquant un brutalisme high-tech, comme pour inverser le différentiel technologique[77][77] Sur l’importance du « différentiel technologique », en particulier en ce qui concerne l’exploitation des ressources fossiles et l’armement, dans la genèse et la perpétuation de la domination coloniale sur la Palestine, cf. Andreas Malm, Pour la Palestine comme pour la Terre : les ravages de l’impérialisme fossile, 2025. Les célèbres affiches de propagande sioniste des années 1930 invitant à « Visiter la Palestine », à peine modifiées, deviennent la célébration d’une nation palestinienne et d’un mode de vie « en hauteur ». C’est un détournement méthodique des formes visuelles de la colonialité, depuis l’architecture jusqu’aux codes de communication, en passant par la production industrielle de produits pseudo-artisanaux et pseudo-traditionnels. Ce jeu avec les formes dominantes vérifie cette remarque de Jean Genet : « La patrie est l’idée la plus sotte qui soit, sauf pour ceux qui en sont privés, comme les Palestiniens. »[88][88] Cité dans Mahmoud Darwich, La Palestine comme métaphore, Actes Sud, 1997, trad. Elias Sanbar et Simone Bitton. Le récit patriotique mythifiant acquiert, dans le cas de la Palestine, une force subversive : il projette dans le futur ce qui semble voué à disparaître[99][99] On pourrait dire que ce renversement spéculatif de l’imaginaire de mort et de ruines du colonialisme est une caractéristique générale de ce que certain·e·s chercheur·euse·s nomment les « futurismes indigènes », cf. notamment Lindsay Nixon, “Visual Cultures of Indigenous Futurisms”, 2020 et Konak K. Kapadia, Security and the Queer Life of the Forever War, 2019. Que la Palestine puisse ainsi « monter à l’assaut du ciel » [1010][1010] Lettre de Marx à Kugelmann à propos de la Commune de Paris, 12 avril 1871., c’est peut-être l’un des seuls récits qui puisse, malgré tout, prêter à espérer. Car, comme chacun sait, « qui impose son récit hérite la terre du récit ».[1111][1111] Mahmoud Darwich, Ibid.