Haneda Sumiko (1/2)

Entretiens, témoignages, commentaires

À l’occasion du cycle de projections, de rencontres et de débats autour de l’œuvre de la documentariste japonaise Haneda Sumiko intitulé «Prendre soin » ouvert au Jeu de Paume du 15 au 27 novembre 2022, Débordements est heureux de publier un ensemble de textes proposé et monté par les programmateur·ices de l’événement Teresa Castro et Ricardo Matos Cabo.

Née en 1926, à Dalian, dans ce qu’on appelle alors la Mandchourie, la documentariste japonaise Haneda Sumiko est l’autrice d’une vaste œuvre, tournée entre 1957 et 2012, et riche de plus de quatre-vingts titres. Encore peu connu en dehors du Japon, son travail fait aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt. En Europe, plusieurs cycles de films, ainsi que des rencontres universitaires, ont attiré l’attention sur la singularité de son regard et de sa démarche, permettant de découvrir des films jusqu’ici peu visibles[11][11] En amont du cycle Prendre soin. Conversations autour des films de Haneda Sumiko (Paris, Jeu de Paume, 15-27 novembre 2022), signalons les projections de Le cerisier aux fleurs grises (22 octobre 2021) et d’Ode au mont Hayachine (1er avril 2022) dans le Courtisane Festival (Ghent), le Tribute to Haneda Sumiko (Londres, Open City Documentary Film Festival, 11 septembre 2021), ainsi que la journée de projections autour de Haneda réalisée dans le cadre de l’exposition No Master Territories (Berlin, Haus der Kulturen der Welt, 28 août 2022). Des journées d’étude autour de Haneda ont également eu lieu à Londres (2021) et à Valence (2022). Un ouvrage collectif autour de son travail est actuellement en préparation (parution annoncée en 2024). Le travail de Haneda a été occasionnellement montré en France et ailleurs. Nous soulignons notamment les projections d’Ode au mont Hayachine à la Cinémathèque Française en 2008, lors du cycle « Hommage à Madame Kawakita », et lors du 17ème Festival de l’imaginaire en 2013, ainsi que la rétrospective « Protéger et conserver. Films de Tanaka Kinuyo, Haneda Sumiko et Kawase Naomi” (Schütze und Bewahre. Filme von Tanaka Kinuyo, Haneda Sumiko und Kawase Naomi), programmée par Olaf Möller et organisée à Cologne, en Allemagne, entre le 13 et le 20 septembre 2004. . Avec ce dossier, nous souhaitons contribuer à une meilleure connaissance de son travail en France, où peu d’écrits lui ont été consacrés. Dans ce but, nous avons choisi de compiler quelques passages d’entretiens avec Haneda ou de textes rédigés par la réalisatrice elle-même. Haneda s’est souvent exprimé sur ses films, ayant publié un ouvrage illustré sur le tournage d’Ode au mont Hayachine (1982), ou encore un livre sur son travail autour des institutions de soins aux personnes âgées. Deux versions de son autobiographie ont également vu le jour. Un texte du cinéaste portugais Paulo Rocha (qui collabore avec Haneda lors de la rédaction du scénario de son film L’Île des amours, 1978) fait aussi partie de ce dossier. Nous espérons que ces quelques éléments pourront susciter la curiosité des lectrices et lecteurs et, surtout, stimuler des travaux, des traductions, des projections et des discussions.

Haneda Sumiko, témoignage, 1987-1988.

En 1987, à l’occasion du Festival des Films du Monde de Montréal, la revue québécoise Ciné-Bulles. Le cinéma d’auteur avant tout publie un entretien avec l’historien et critique japonais Satō Tadao. Un encadré donne l’occasion à Haneda de s’exprimer : son documentaire Univers de la démence sénile (1986) fait partie de la sélection de quinze films japonais inscrits au programme du festival. Ce court texte, lors duquel la réalisatrice insiste sur sa méthode et l’éthique du soin qui la soutient, est, à notre connaissance, la seule fois que ses mots ont été traduits en français. Nous le reproduisons ici intégralement.

« J’ai toujours aimé les arts, traditionnels entre autres, et je voulais écrire des livres sur l’art. Je suis entrée à l’école d’Iwanami comme rédactrice, et c’est en regardant travailler les cinéastes à Iwanami que j’ai changé d’orientation. Depuis, chaque nouvelle entreprise est un début, une quête constante ; à chaque fois, un nouvel apprentissage. Je me laisse guider par les émotions. J’aborde mes sujets avec la même sollicitude, les objets comme les êtres. Tout a de l’importance. L’intérêt majeur est de trouver l’âme de mes sujets. Après plus de 80 films, restent toujours deux difficultés : l’une d’ordre mentale, qui entoure tout processus de création et les problèmes d’éthique qui s’y rattachent ; l’autre d’ordre technique, c’est-à-dire les conditions de production et distribution.

Je prépare une suite à How to Care for the Senile [NdT: Univers de la démence sénile], où j’essaierai de décrire les faiblesses du système et des institutions qui prennent soin des personnes âgées et séniles. Je ne m’attendais pas à ce que ce film prenne tant d’importance. Il est donc de mon devoir de continuer ce projet, c’est ma responsabilité. Et puis je veux terminer un déjà démarré avec l’un des plus vieux acteurs de Kabuki…[22][22] Haneda Sumiko, dans Marie-Josée Rosa, « Entretien avec Tadao Sato », Ciné-Bulles, vol. 7, nº 2, novembre 1987, janvier 1988, p. 12. »

Haneda Sumiko, « La femme dans le monde audiovisuel japonais », 1987.

Toujours en guise d’introduction à son travail, nous accompagnons ce témoignage par un texte rédigé par Haneda à peu près à la même époque – c’est-à-dire, au moment où la réalisatrice est repérée à l’étranger comme une documentariste « indépendante » et « autodidacte ». C’est dans ces termes qu’elle se présente dans « La femme dans le monde audiovisuel japonais », article de commande, paru dans un recueil sur les femmes dans l’audiovisuel. Publié au Mexique en 1987, cet ouvrage est publié dans la foulée du VIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, réalisé à La Havane, Cuba, en 1986, auquel Haneda participe. Comme le signale la cinéaste, il s’agit alors de sa première invitation dans un festival en dehors du Japon. Le texte, dont nous traduisons ici un long passage, est l’occasion pour la réalisatrice de se confronter à la question du genre et aux difficultés subies par les femmes japonaises souhaitant s’engager dans la voie de la création cinématographique. Elle y présente également les films qu’elle a pu réaliser jusque-là en tant que cinéaste indépendante. Dans ce texte, Haneda esquisse rapidement un portrait des femmes ayant travaillé dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle japonaise. Elle opère une distinction entre les réalisatrices travaillant dans le cinéma, subissant beaucoup de difficultés, et celles exerçant leur métier à la télévision, un milieu offrant malgré tout un peu plus de possibilités. Elle discute également de la division du travail dans l’industrie cinématographique, évoquant la difficulté d’accéder au poste de réalisatrice et remarquant que les femmes qui ont pu réaliser des films travaillaient souvent comment monteuses, scénaristes ou actrices. Parmi les cinéastes mentionnées par Haneda se comptent Tazuko Sakane (1904-1975), ou encore Tanaka Kinuyo (1909-1977). Elle mentionne l’importance de scénaristes telles que Yoko Mizuki (1910-2003, responsable des scénarios des films d’Imai Tadashi et Naruse Mikio) et Wada Natto (1920-1983, collaboratrice fréquente d’Ichikawa Kon). Elle souligne également le travail d’actrices passées dans la réalisation, comme Hidari Sachiko (1930-2001, auteure du remarquable Un chemin lointain, 1977), ou Miyagi Mariko (1927-2020), connue par le travail admirable qu’elle réalise dans l’école pour enfants handicapés qu’elle crée. Ailleurs dans ce dossier, Haneda mentionne le travail d’autres documentaristes ayant travaillé après-guerre, en particulier chez Iwanami Productions, à l’instar de Tokieda Toshie (1929-2012) et Nakamura Rinko (1916-2009).

« Je m’appelle Sumiko Haneda et je suis japonaise. Je suis une réalisatrice de films documentaires.

Je suis venue vous parler de la situation actuelle des femmes dans le monde audiovisuel japonais. Leur statut est différent au cinéma et à la télévision.

(…)

Jusque-là, j’ai expliqué la situation générale des réalisatrices de fiction. Pour résumer, l’accès officiel à la réalisation est complètement bloqué pour les femmes et elles doivent chercher d’autres voies. (…)

Le cas du cinéma documentaire n’est pas très différent de celui du cinéma de fiction. Les studios n’emploient pas de femmes réalisatrices. Il y a des exceptions, des femmes qui ont eu la chance de devenir réalisatrices. Moi-même, je suis devenue réalisatrice par hasard. Si je discute de mon cas personnel, vous allez peut-être mieux comprendre. Je sens que ma vie est divisée en deux parties. La première partie, allant de ma naissance à ma jeunesse, coïncide avec l’implication du Japon dans la guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a capitulé. Le militarisme a été détruit et nous avons connu la paix pour la première fois. J’ai commencé une autre vie à partir de ce moment-là. Jusque-là, on n’apprenait aux femmes qu’une seule chose : une femme devait rester à la maison et essayer d’être une bonne épouse et une mère exemplaire. Les femmes n’étaient pas éduquées pour travailler en dehors de la maison et leurs aspirations politiques n’étaient pas encouragées. Le fait même d’avoir un métier était considéré comme quelque chose de honteux.

Personnellement, j’étais frustrée. Pourquoi les femmes ne pouvaient-elles pas travailler ? Pourquoi ne pourrait-on participer à la vie politique ? Je n’avais aucune collègue avec qui discuter de ces questions. À cette époque, je ne connaissais pas bien la situation, car j’étais très jeune et le contrôle sur la liberté d’expression était très fort ; mais il y a eu des femmes qui se sont battues pour la libération des femmes. Elles étaient journalistes, éducatrices, fonctionnaires politiques. Tazuko Sakane, que j’ai évoqué auparavant, a travaillé à cette époque. J’avais alors environ dix ans.

À la fin de la guerre, les femmes japonaises ont pu voter pour la première fois. C’est quelque chose d’inoubliable, dont je chéris avec fierté le souvenir. À cette époque, le moral des femmes était plutôt bon, en contraste avec la pauvreté de l’après-guerre. Le Japon était ruiné ; si tous les membres de la famille ne travaillaient pas, on ne pouvait pas manger. Naturellement, les préjugés à l’encontre des femmes travaillant en dehors de leur foyer ont diminué. Ces années ont été pour moi une période heureuse.

J’ai travaillé dans différents endroits et j’ai rejoint Iwanami Eiga (la société cinématographique Iwanami) dès sa création. J’ai d’abord travaillé dans le département de photographie et j’ai pu observer de près le processus de réalisation d’un film. J’ai trouvé que c’était un métier intéressant. Heureusement, le travail dans la société ne cessait d’augmenter et on a fait appel à toutes les petites mains. On m’a proposé de travailler dans la production. J’ai accepté sans aucune hésitation. Je voulais avoir un emploi stable, pour la vie, mais je ne savais pas quoi faire, ni ce que je voulais faire ; travailler dans le cinéma me semblait intéressant.

L’après-guerre a été une période de désarroi et la plupart des réalisatrices qui travaillent aujourd’hui sont entrées dans le métier à cette époque, moi y compris.

Alors que l’économie japonaise connaissait un boom, l’espace pour que des réalisatrices s’épanouissent diminuait. Dans la maison de production pour laquelle je travaillais, j’ai dû acquérir des compétences économiques, parce que l’efficacité était privilégiée et que les assistants-réalisateurs choisis étaient des hommes, qui pouvaient porter des valises plus lourdes que moi. Par ailleurs, en temps de paix, tous les hommes cherchaient du travail.

J’ai alors compris pourquoi, après notre génération, si peu de réalisatrices sont apparues. Cela me déconcertait. De nombreuses femmes souhaitent travailler dans la production cinématographique, mais elles n’y arrivent pas. »

Dans notre domaine, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à une femme de devenir réalisatrice. Mais si vous vous y mettez sérieusement, que vous en avez les capacités et que vous faites des efforts, vous avez peut-être une chance de percer.

(…)

J’ai travaillé longtemps en tant qu’assistante de réalisation et j’ai commencé à produire des films[33][33] NdT : comme l’explique Haneda dans un autre texte, chez Iwanami, « produire » signifie « réaliser ». Voir « Jusqu’à ce que L’école des femmes d’un village soit tourné » (2012) dans ce dossier. . Iwanami avait besoin de moi en tant que réalisatrice, mais je suis tombée malade et j’ai dû rester dans le département scénaristique et de montage pendant une dizaine d’années. Lorsque j’ai pu revenir à la réalisation, j’avais 40 ans.

En travaillant pour Iwanami, je pouvais produire un film à ma façon, en traduisant mes sentiments, car les commandes arrivaient d’institutions différentes et je n’avais pas à étouffer mes désirs.

Après l’âge de 45 ans, j’ai eu l’occasion de produire des œuvres qui étaient vraiment les miennes. J’ai ainsi réalisé Le cerisier aux fleurs grises. C’est l’un de mes principaux travaux. Je me suis intéressée à un arbre vieux de plus de 1400 ans. Avec cet arbre, je présente les quatre saisons. Ce film dure 43 minutes.

Plus tard, j’ai réalisé Ode au mont Hayachine, film dans lequel je me penche sur la vie d’un village de montagne, avec son art traditionnel. Il s’agit d’un long métrage de 3 heures et 5 minutes.

J’ai également tourné Akiko, Portrait d’une danseuse, qui dure 1 heure et 47 minutes. Il s’agit d’un portrait de Kanda Akiko, la première danseuse moderne du Japon. Ce film a été présenté au premier festival international du film de femmes de Tokyo, où il a représenté le Japon.

Mon dernier film en date est Univers de la démence sénile. Au Japon, l’espérance de vie a augmenté ces dernières années et avec elle, le nombre de personnes âgées. Un nouveau problème social est apparu, autour des personnes souffrant de démence. Ce film s’intéresse à la démence des personnes âgées et a provoqué des réactions à l’échelle nationale.

On me demande parfois si je vais réaliser un film de fiction ; mais j’aime le documentaire. Lorsque j’ai besoin d’exprimer mes sentiments, j’essaie de trouver une nouvelle façon de créer. Je n’aime pas séparer les films en fictions et documentaires. Le cinéma possède un monde expressif, intéressant et libre. La fiction et le documentaire sont-ils séparés ou superposés ?[44][44] Haneda Sumiko, “La Mujer en el Mundo Audiovisual del Japón”, in Las Mujeres en los medios audiovisuales. Memorias del VIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latino Americano, Mexico, Coordinación de difusión cultural, Dirección de actividades cinematográfica, 1987, pp. 131-137. »

Comme Haneda le rappelle dans « La femme dans le monde audiovisuel japonais », pendant plusieurs décennies elle a été l’une des rares femmes à avoir travaillé comme réalisatrice dans un pays qui les cantonna longtemps à d’autres rôles. Sa percée dans le métier est indissociable d’Iwanami Productions, chez qui elle commence sa carrière et pour qui elle tournera la plupart des films qu’elle a réalisé. Créée en 1950, cette société appartenant à la maison d’édition Iwanami se spécialise dans les documentaires institutionnels, éducatifs et scientifiques, réalisant essentiellement des films de commande. Plusieurs noms importants du cinéma japonais y font leurs débuts : Hani Susumu, Ogawa Shinsuke, Tsuchimoto Noriaki, ou encore la réalisatrice Tokieda Toshie[55][55] Née en 1929 à Busan, en Corée, Tokieda commencé sa carrière chez Nippon Eigasha en 1950. L’année suivante, elle rejoint Iwanami Productions, où elle travaille d’abord comme assistante réalisatrice. Elle tourne son premier film en 1953, Report on Nursery Schools (Yojiseikatsudan no hokoku). Au total, elle travaille sur plus de 100 films chez Iwanami. Elle se lance dans une carrière indépendante en 1984. Voir, entre autres, l’entretien de Tokieda Toshie avec Imaizumi Ayako, Documentarists of Japan, #19, Documentary Box #21, Yamagata, Yamagata Documentary Film Festival, 2003, traduit du japonais par Michael Arnold, disponible sur : https://www.yidff.jp/docbox/21/box21-1-1-e.html. .

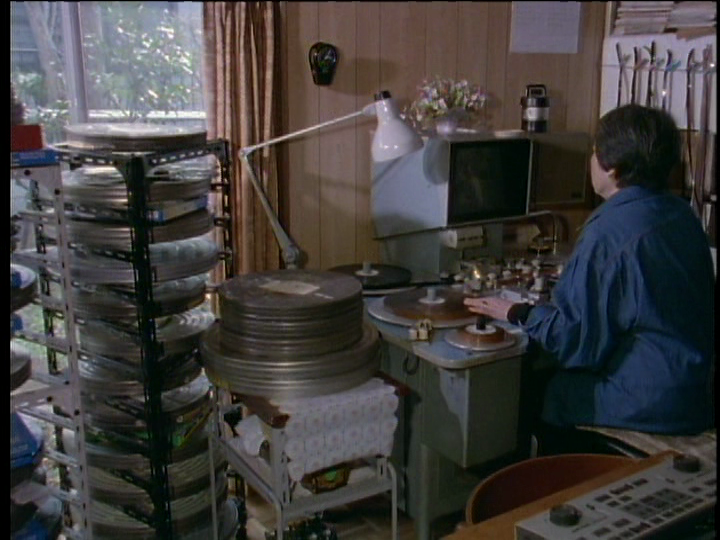

Après avoir travaillée comme assistante de réalisation de Hani, en particulier lors du tournage du très important Les enfants dans la classe (Kyoshitsu no kodomotachi, 1954) – un documentaire brisant les conventions, filmé dans la classe d’une école primaire et lors duquel Haneda improvise un système pour étouffer le bruit du moteur de la caméra Arriflex utilisée[66][66] À ce sujet, voir Mathieu Capel, « Le paradoxe Iwanami, ou l’invention des auteurs », Cahiers du CAP, n°5, Publications de la Sorbonne, 2018, pp. 217-254. –, la réalisatrice est enfin autorisée à « produire » son propre film. Tourné dans un village rural, avec des femmes que la réalisatrice encourage à créer un groupe de discussion, L’école des femmes d’un village (1957) est fortement marqué par l’expérience avec Hani. Haneda y éprouve pour la première fois la nécessité d’établir des liens solides avec les sujets qu’elle filme. Cet impératif se fait également sentir lorsque les sujets en question ne sont pas des êtres humains, comme dans Comportements des papillons du chou : observation expérimentale (1968), film scientifique imaginé sous le signe des sciences comportementales. Mais c’est sans doute dans Univers de la démence sénile (1986) que cette éthique du soin se fait le plus évidemment sentir. Bouleversée par sa rencontre avec les malades et les soignants dans une maison de retraite, Haneda transforme ce qui est à l’origine un film commandé par une société pharmaceutique en un documentaire poignant, tourné tout au long de deux ans et terminé en indépendant. Avant que des questions similaires se posent en Europe, ce film suscite de vifs débats au Japon sur la société du soin et de l’accompagnement.

Cette section comprend des traductions de trois textes : un entretien entre Haneda et Abé Markus Nornes, réalisé en 1993 pour la série « Documentarists of Japan » ; et deux textes de Haneda, portant respectivement sur L’école des femmes d’un village et Comportements des papillons du chou : observation expérimentale.

Haneda Sumiko et Abé Markus Nornes, « Un entretien avec Haneda Sumiko », 1993.

(…)

« Je pense que les films les plus intéressants que j’ai tourné pour Iwanami sont ceux que j’ai réalisé pendant les premières années de vie de la société : Les enfants dans la classe (Kyoshitsu no kodomotachi, 1954), pour lequel j’ai travaillé en tant qu’assistante de réalisation de Hani, et L’école des femmes d’un village (Mura no fujin gakkyu, 1957), mon premier film en tant que réalisatrice. Comme tous ceux qui ont vu L’école des femmes d’un village le savent, le Japon de cette époque était extrêmement pauvre. Les villages ruraux agricoles ressemblaient tous à celui que l’on voit dans le film. Mais une dizaine d’années plus tard, l’économie japonaise a commencé à se développer rapidement et la situation de ces villages a changé de façon spectaculaire. Suite à ce boom économique, la plupart des films produits par des sociétés privées sont devenus des films faisant la promotion de ces mêmes compagnies. Ce n’était pas un travail que je trouvais très intéressant. Je suis très reconnaissante à Iwanami de m’avoir permis de réaliser surtout des productions sur la culture et les arts traditionnels japonais et non pas des films publicitaires pour des entreprises privées et autres choses de ce type.

(…)

Hani a entamé le travail sur Les enfants dans la classe au moment où les caméras Arriflex commençaient à être employées et il a utilisé une Arriflex avec un objectif télescopique fixé dessus. Il l’a fait parce que si la caméra est à proximité, le sujet filmé a tendance à devenir nerveux et excité, mais s’il est filmé à distance, la caméra semble moins menaçante et il peut être filmé dans un état plus naturel. Nous avons utilisé cette méthode pour Les enfants dans la classe, en filmant les enfants avec une caméra que nous avons apportée avec nous. Nous avons pu filmer les enfants tels qu’ils étaient, se comportant naturellement. Ce genre de naturel, cette absence d’artificialité, n’avait pas encore été vue dans les documentaires japonais. Bien sûr, les actualités témoignaient d’un certain naturel, mais c’était surtout des personnes qui couraient dans tous les sens en hurlant à propos d’un quelconque événement majeur… Il est tout à fait normal que dans un moment pareil les individus ignorent la caméra, mais personne n’avait encore capturé devant une caméra les gens vivant leur vie ordinaire, naturellement, sans aucune mise en scène. À l’époque, les gens étaient comme ça. Les documentaires britanniques ont effectivement été réalisés de cette façon. Comme nous les avions étudiés, c’était la méthodologie que nous avions à notre disposition. C’est la raison pour laquelle Hani a choisi une méthode si différente. S’il a pu le faire, c’est parce qu’il y avait encore un sens d’aventure et d’expérimentation dans la toute jeune société Iwanami, mais aussi parce que Hani y occupait une place spéciale. En gros, ils lui ont donné carte blanche. À l’époque, la règle tacite du cinéma japonais était de n’accepter aucun écart à la norme. Autrement dit, il y avait une doxa autour de ce qu’était un « film » et comment il devait être tourné. Si une personne ne suivait pas cette règle, elle était traitée d’« incompétente », « maladroite », « nulle », « inefficace », ou quelque chose dans le genre. Comme la plupart des réalisateurs craignaient les critiques, et aussi parce que leur équipe les aurait boycottés, ils ne pouvaient jamais expérimenter de choses nouvelles. Mais grâce à sa position, Hani a pu le faire. Et pourtant, lorsque Les enfants dans la classe était en train d’être tourné, tout le monde disait des choses du type, « si c’est filmé comme ça, on ne pourra pas couper ». Finalement, le film s’est avéré formidable. Les enfants dans la classe a fait sensation et a même reçu une bonne critique dans Kinema Junpo. Il est devenu le tremplin pour la carrière de Hani.

J’avais vu des films, mais je ne les trouvais pas très intéressants, donc, il ne m’était jamais venu à l’esprit d’en faire. Ce que je veux dire, c’est que je n’avais pas été cinéphile quand j’étais petite, ou quelque chose comme ça. Je ne me sentais pas particulièrement attiré par le cinéma. Mais lorsque j’ai travaillé avec Hani, je me suis dit : « C’est intéressant ». Je me suis également dit que je ne voulais pas faire des films comme ceux tournés dans le passé – une « image filmée », c’est-à-dire, quelque chose de mis en scène. Lors du tournage de L’école des femmes d’un village, je voulais mettre à profit ce que j’avais appris avec Hani. C’est pourquoi je suis allée dans un village où il n’y avait rien. J’ai discuté avec les femmes qui allaient devenir les organisatrices de l’école en question et j’ai réellement créé la classe dont il est question dans le film. Notre première tâche a été d’organiser. Puis, nous avons créé un groupe avec les mères du village, et nous sommes restées à leurs côtés, les filmant pendant qu’elles et nous étudions. Même si le film final est court, nous sommes restés dans ce village fermier pendant deux mois. C’est grâce à cette familiarité et à cette interaction que nous avons pu saisir cette image particulière. Depuis, chaque fois que je fais un film, j’ai pour principe d’essayer d’instaurer un rapport sincère, de confiance mutuelle, avec les personnes que je vais filmer. Bien sûr, les vrais documentaristes essaient toujours de le faire, et considèrent probablement qu’une telle attitude va de soi. Mais, à l’époque et même encore aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas de cette façon.

Autant Les enfants dans la classe que L’école des femmes d’un village étaient des films commandés par le ministère de l’Éducation. Par conséquent, les films ont été diffusés dans les bibliothèques audiovisuelles du pays. À l’époque, les forces d’occupation américaines avaient créé des bibliothèques audiovisuelles dans chaque préfecture, afin d’insister sur la nécessité de l’éducation audiovisuelle. Tous les films réalisés sous l’égide du ministère de l’Éducation ont été distribués dans ces bibliothèques et projetés dans des écoles et autres lieux, probablement dans le cadre de ce qu’on appelait l’« éducation sociale ». Par exemple, il y avait des mouvements similaires à celui de l’« école de femmes » partout dans le pays. Les personnes intéressées par ce type de projet voyaient L’école des femmes d’un village et avaient envie de créer une école de femmes dans leur village ou ailleurs. Dans un certain sens, c’était l’une des conséquences des idées éducatives et démocratiques introduites par les Américains dans le Japon de l’après-guerre (évidemment, l’éducation au Japon a beaucoup changé depuis). Bien que le mouvement des femmes au Japon compte de nombreux courants, l’« école de femmes » ne relève pas du féminisme, mais plutôt d’un mouvement qui se construit très lentement, changeant et étant changé par ses principaux éléments, les femmes agricultrices du monde rural. Ce n’est pas un mouvement syndical féminin, ce n’est pas du féminisme, c’est juste un mouvement qui a changé les femmes japonaises (et qui rappelle à quel point elles ont changé).

Avant la guerre, la loi japonaise stipulait que tout long métrage devait être projeté avec un film éducatif. Par conséquent, on produisait pas mal de films éducatifs. Dans ce domaine, il y avait deux ou trois femmes réalisatrices. Lorsque j’ai commencé à travailler dans l’industrie cinématographique, je suppose qu’il n’y en avait encore que trois, pas plus. Mais nous n’avons jamais travaillé ensemble. La réalisatrice du célèbre Shinkuu no sekai sekai (« Le monde du vide », 1953), Nakamura Rinko, était notre aînée[77][77] Nakamura Rinko (1916-2009), réalisatrice de films scientifiques et éducatifs. Nakamura rejoint la société de production Nippon Eiga Sha en 1944, travaillant d’abord comme assistante d’Ota Nikichi (1893-1954), connu pour son travail révolutionnaire dans le domaine du film scientifique. Elle rejoint ensuite la société Nichiei Kagaku Eiga (fondée en 1951), où elle joue un rôle central. Le monde du vide (1953) est l’un de ses films les plus connus : il s’intéresse aux propriétés de l’air et présente la technologie du vide, alors utilisée, entre autres, dans la fabrication de médicaments.. Je pense qu’elle a réalisé de nombreux films scientifiques. Il y avait aussi Tokieda Toshie (toujours active aujourd’hui). Tokieda et moi étions les deux seules réalisatrices chez Iwanami Productions[88][88] Haneda Sumiko, Abé Markus Nornes, “Documentarists of Japan (First in a Series). An Interview With Haneda Sumiko”, traduit du japonais par Ronald Foster;Documentary Box, vol. I, Yamagata, Yamagata International Documentary Film Festival, 1993, pp. 9-13 (disponible sur https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/90913). Avec l’aimable autorisation d’Abé Markus Nornes et du Yamagata International Documentary Film Festival. »

Haneda Sumiko, « Jusqu’à ce que L’école des femmes d’un village soit tourné », 2012.

« Mura no fujin gakkyu (L’école des femmes d’un village, 1957) est le premier film que j’ai réalisé pour Iwanami Productions. Chez Iwanami Productions, ceux qui réalisent des films ne s’appellent pas réalisateurs. On les appelle « producteurs ». Par conséquent, je désigne toujours les réalisateurs « producteurs ». En un mot, pour faire un film de fiction, les réalisateurs emploient une équipe nombreuse. Cependant, comme le disait Yoshino Keiji, producteur exécutif chez Iwanami Productions : « Dans un film documentaire, les producteurs produisent la scène, ils ne la dirigent pas ». Il n’a pas utilisé le mot « réalisateurs » : il a choisi le mot « producteurs ». Je fais toujours comme lui.

(…)

À l’époque, devenir réalisateur était très compliqué. Si vous vouliez en devenir un, il fallait d’abord travailler comme assistant de réalisation pendant une dizaine d’années. C’était la même chose pour le cinéma documentaire : pour devenir producteur, il fallait être l’assistant d’un producteur pendant de nombreuses années. Mais Iwanami Productions avait une culture complètement différente du reste de l’industrie cinématographique, car c’était une jeune maison de production. Puisque tous les employés étaient jeunes, moi y compris, nous tournions des films avec des techniciens expérimentés, qui travaillaient comme prestataires. C’était une façon pour nous, en tant que jeunes employés, de nous former et d’acquérir suffisamment d’expérience et de compétences. La société encourageait ses employés à travailler comme producteurs dès qu’ils se sentaient prêts.

Il est intéressant de noter qu’Iwanami Productions était un lieu de travail démocratique, ce qui était plutôt rare parmi les entreprises japonaises de l’époque. Il n’y avait pas d’inégalités entre les hommes et les femmes. À l’époque, la discrimination envers les employées était la norme ; par rapport à leurs homologues masculins, les femmes étaient traitées de manière injuste en termes de tâches et de salaires. Néanmoins, la maison d’édition Iwanami Shoten, la société mère d’Iwanami Productions, était une entreprise progressiste et démocratique, et il n’y avait aucune inégalité de traitement concernant les tâches et les salaires. Donc, il n’y avait pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes, ni de malaise par rapport aux tâches confiées aux femmes. Cela dit, c’est grâce à M. Yoshino qu’une employée comme moi a pu être choisie comme productrice. M. Yoshino a joué un rôle central dans l’implantation d’Iwanami Productions dans l’industrie cinématographique. Il a fait tout ce qu’il a pu pour forger une nouvelle culture d’entreprise. Bien avant moi, il avait déjà nommé Mme Tokieda comme première femme productrice.

Sur le travail avant le tournage de L’école des femmes d’un village :

(…) Bien que j’aie réalisé beaucoup de recherches en 1956 (j’ai commencé à filmer en janvier 1957), j’ai rencontré de nombreux obstacles lors du tournage proprement dit. Tout d’abord, comme c’était une époque où on était réticent à laisser les épouses du village se joindre à l’école de femmes, j’ai dû non seulement demander le consentement de leurs familles pour tourner le film, mais aussi pour que les épouses puissent prendre part à la classe. Nous avons commencé par visiter chaque foyer, discutant et négociant avec les familles de chaque épouse, en particulier avec leurs maris, leurs belles-mères et leurs beaux-pères.

Haneda raconte comment son mari, le producteur Kudu Mitsuru[99][99] Le producteur Kudo Mitsuru (1924-2014) a joué un rôle essentiel dans la carrière indépendante de Haneda Sumiko, avec qui il était marié. En 1981, il créé la société Jiyu Kobo, produisant de nombreux films réalisés par sa femme, dont Le cerisier aux fleurs grises (1977) et L’acteur de Kabuki Kataoka Nizaemon (1992-1994). En amont, il a produit plusieurs films importants dans l’histoire du cinéma japonais, parmi lesquels Chua Swee-Lin, Exchange Student (1964) de Tsuchimoto Noriaki, ou encore Mères (1967) et Les Funérailles des roses (1969) de Matsumoto Toshio., chargé du repérage du film, ainsi qu’un certain M. Suzuki de la mairie de Iwane, ont joué un rôle essentiel dans le processus de persuasion des familles.

Sur le tournage

(…)

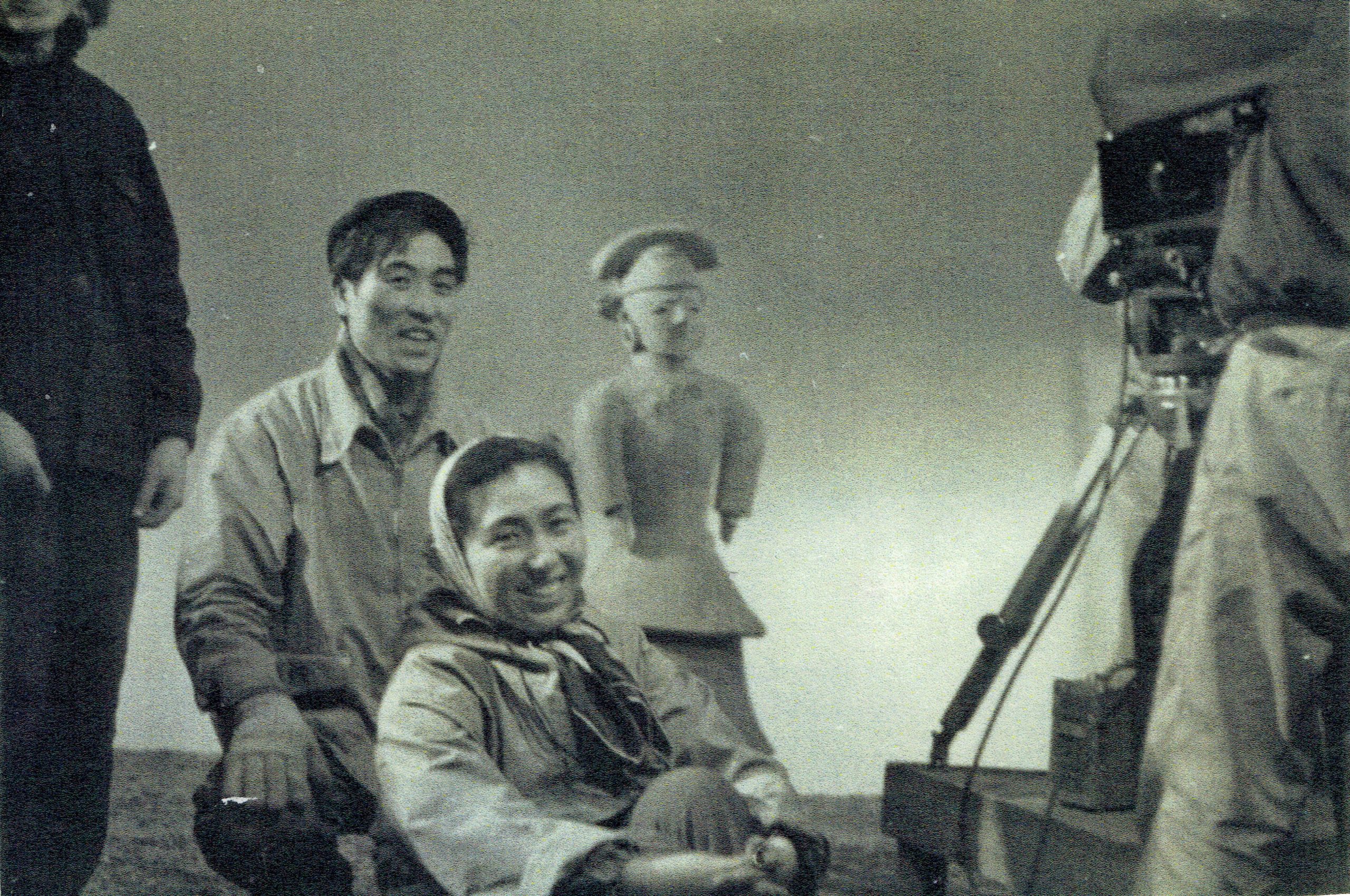

Haneda revient sur le processus de tournage : l’équipe passe quarante jours dans le village d’Iwane, s’adaptant à son rythme. Des divergences surgissent entre la cinéaste et son directeur de photographie, Komura Shizuo. Ce dernier refuse d’utiliser la caméra Arriflex que Hani avait choisie pour le tournage de Les enfants dans la classe, lui préférant une caméra Mitchell 35mm, lourde et volumineuse. Haneda s’y oppose, mais ne réussit pas à le faire changer d’avis.

En outre, il y avait plusieurs points sur lesquels le directeur de photographie et moi n’étions pas d’accord. Lorsque j’observais attentivement les expressions faciales des mères [NdT: les femmes qui participent aux débats], mes plans avaient tendance à être longs. Contrairement à aujourd’hui, la quantité de pellicule que nous utilisions avait un fort impact sur les coûts de production ; par conséquent, les directeurs de photographie s’inquiétaient souvent de la longueur des plans.

Il y avait une mère qui attirait particulièrement mon attention. Elle correspondait à l’idée qu’on se faisait alors d’une femme villageoise opprimée. Même quand les discussions s’enflammaient, elle ne disait jamais un mot. Malgré cela, j’ai remarqué que l’expression de son visage changeait petit à petit. Je filmais tout en la regardant en même temps, car je ne voulais pas manquer son intervention. Mais la caméra s’est soudainement arrêtée. Le directeur de la photographie m’a alors regardé : « Combien de temps vas-tu encore filmer ? Cela fait déjà quarante secondes ! » À cette époque, la durée moyenne d’un plan était de dix secondes, une vingtaine de secondes au maximum. Le directeur de la photographie a dû être gêné. Je pense qu’il s’est senti ainsi parce que j’étais une femme ; en plus, c’était la première fois que je produisais un film. Si j’ai en partie réussi à filmer les expressions naturelles des mères, je me suis quand-même sentie limitée par la caméra.

Postérieurement

Dans cette section, Haneda revient sur la jeune mère silencieuse (Sonoda Sae) que l’on voit dans la dernière scène de son film et qui semble avoir bénéficié de la classe de femmes instituée. Après le tournage, plusieurs lettres des villageois la remercient pour l’initiative.

(…) en 1989, il y a eu un séminaire sur le mouvement de libération des femmes à Hikone, dans la préfecture de Shiga. L’école des femmes d’un village a été projeté et on m’a invité à faire une conférence. Avec l’équipe qui a organisé le séminaire, nous avons eu l’idée d’aller à Iwane et nous nous y sommes rendus le lendemain. Cela faisait plus de trente ans que j’avais tourné le film ; malgré cela, neuf mères qui vivaient toujours dans le village se sont réunies à cette occasion. Jadis, elles étaient de jeunes épouses ; désormais, elles atteignaient un âge mûr, leurs cheveux devenant gris. Nous avons partagé un repas ensemble et passé un moment très agréable. Elles m’ont dit que grâce au film, elles avaient entretenu des rapports durables.

(…)

Lorsqu’ils tournent un film documentaire, les cinéastes ont des attitudes différentes à l’égard de la réalisation, abordant les questions de façon très diverse. Selon moi, lorsqu’on tourne un film sur les habitants d’un lieu, il est important de ne pas oublier que l’on est en train de construire une relation à long terme, comme dans le film que j’ai tourné à Iwane. Quand j’ai fait L’école des femmes d’un village, c’était la première fois que je réalisais un film et je ne pensais pas consciemment à cela. Tout au plus, je me disais : « Je ferai un film que je ne regretterai pas si je réussis à établir une relation à vie avec les habitants d’Iwane. » Il s’est avéré qu’ils m’ont encore accueilli à bras ouverts presque cinquante ans après le tournage, ce qui m’a rendu très heureuse.

Comme cela fait longtemps que le film a été tourné, les jeunes épouses ont vieilli et certaines sont décédées. On m’a dit que Sae, la mère belle et silencieuse, est également décédée dans une maison de retraite. Je regrette profondément ne pas avoir pu lui rendre visite[1010][1010] Haneda Sumiko, “Until Village Women’s Classroom Was Made”, traduit du japonais par Mitsuyo Wada-Marciano avec Beth Cary, dans Erika Balsom et Hila Peleg (dir.), Feminist Worldmaking and the Moving Image, Cambridge, Massachusetts and London, England, MIT Press, 2022, pp. 165-174. Avec l’aimable autorisation de Haneda Sumiko, Kanatasha, Inc.. »

Haneda Sumiko, « À propos de Comportement des papillons du chou : observation expérimentale », 1993.

Publié en 1993, ce texte revient sur les origines et le tournage de Comportement des papillons du chou : observation expérimentale (1968). Une partie du texte a été rédigée en 1981 pour le numéro du 100ème anniversaire de Anima, une revue d’histoire naturelle sur l’écologie et le comportement des animaux.

« J’ai terminé Comportement des papillons du chou : observation expérimentale en 1968. Comme il a fallu trois ans pour le produire, cela signifie que le film a été pensé pour la première fois en 1965.

L’idée du film m’est venue grâce à ma découverte de l’éthologie (l’étude du comportement des animaux) du Dr Konrad Lorenz. Lorenz a obtenu un prix Nobel en 1973 et, à partir de ce moment-là, l’éthologie est devenue une science très populaire. Je pense qu’il n’est pas exagéré de dire que presque toutes les émissions de télévision sur la nature se fondent aujourd’hui sur les enseignements de l’éthologie.

Cependant, lorsque j’ai imaginé ce film il y a près de trente ans, l’éthologie était encore une nouvelle discipline et pas un seul film animalier n’avait adopté la perspective des sciences comportementales. Ce film a été produit de façon indépendante pour Iwanami Productions : dans une société où la production de films d’entreprise était la règle, le choix derrière la production de ce film revenait au directeur exécutif Yoshino Seiji. L’esprit original d’Iwanami Productions était celui de « produire de bons films scientifiques » et la personne qui a le plus honoré cette disposition a été le regretté Yoshino Seiji. Ce projet a vu le jour grâce à son soutien vigoureux.

Même une fois entamée la production, j’ai passé des journées entières à me demander si on allait réellement réussir à faire un film. Si je n’y arrivais pas, j’aurais beaucoup contrarié non seulement la société, mais aussi Yoshino ; j’étais donc particulièrement stressée. À l’époque, je me mettais inconsciemment à mémoriser où j’avais vu combien de papillons du chou en un jour, ou où on pouvait trouver des terrains à choux. Après deux années de tentatives multiples, nous avons enfin commencé pour de bon, terminant les rushes sans problèmes. J’ai un souvenir ému d’avoir montré plusieurs plans documentant des expériences à Yoshino, dans la salle de projection de la société ; il m’a regardé avec des yeux pétillants et satisfaits, observant : « C’est bien que tu en aies pris autant de plans. »

Haneda rappelle les origines du projet : une discussion avec le Professeur Hidaka Toshitaka et Maki Tadashi, le superviseur de films scientifiques chez Iwanami Productions. Les trois sont d’accord sur le fait que les films sur les papillons se concentrent sur leur métamorphose, en s’arrêtant généralement à leur émergence de la chrysalide. « Mais qu’est-ce qui se passe après ? », s’interroge le Professeur, en évoquant l’étrange attraction du papillon du chou pour la couleur jaune.

« À cette époque [NdT : dans les années 1960], j’ai eu l’occasion de lire Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons de [Konrad] Lorenz. Comment un livre aussi petit pouvait-il contenir un monde aussi merveilleux ? Ce livre m’a enthousiasmé, car j’ai senti que l’humanité était en train de développer une nouvelle vision et d’enlever les œillères qui lui avaient caché un monde que l’on pouvait alors à peine soupçonner. Lors d’une exposition de photographie, j’ai vu une photo, « Le Dr Lorenz observant des oisons ». Je ne savais rien sur Lorenz, mais l’image de ce professeur réputé et barbu, entrant nu dans une rivière pour observer attentivement des minuscules oisons qui nagent en criaillant « coin-coin », m’a profondément marquée.

J’ai voulu faire mien ce paysage impressionnant dans lequel l’humanité, alors qu’elle n’est qu’une forme de vie parmi d’autres, se trouve enfin au seuil de la connaissance du véritable monde des autres êtres vivants. Maudissant la partie sur les larves et affins, je me suis lancée dans la réalisation d’un film sur le papillon du chou et « ce qui venait après ».

Si le début a été enthousiasmant, les trois années qui ont suivi ont été ponctuées par des journées de désespoir. (…)

Haneda évoque les difficultés rencontrées par l’équipe de tournage, en particulier lorsqu’il a fallu élever des larves de papillons. Après un échec cuisant, elle décide de cultiver ses propres choux dans un terrain rural à Chiba. Elle compte alors sur la collaboration d’un groupe d’écoliers. Une fois plusieurs centaines de papillons sortis de leur chrysalide, l’équipe peut enfin mettre en place des expériences leur permettant d’observer le comportement des papillons mâles et des papillons femelles. Un premier constat concerne les papillons mâles : lorsque le cadavre d’une femelle est épinglé sur une feuille de chou, les mâles se précipitent sur lui. « C’était un spectacle pénible à voir », observe la réalisatrice choquée.

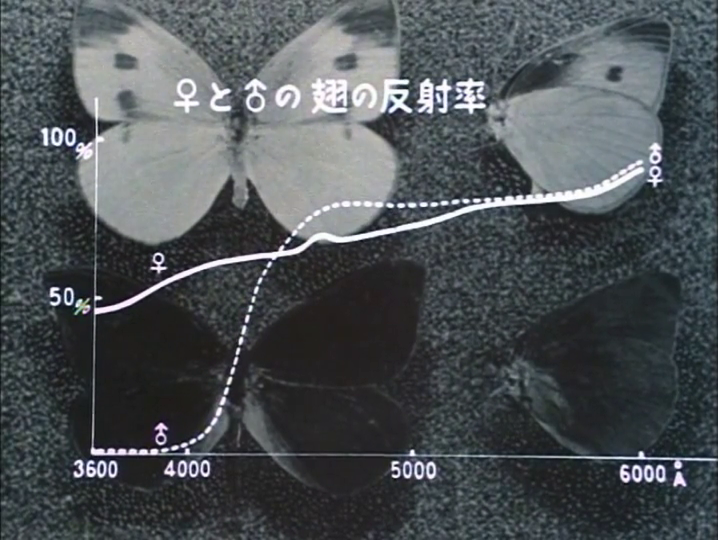

Nous nous étions déjà demandé si les papillons du chou se fiaient ou pas à leur sens de vision, évaluant la différence entre mâles et femelles grâce aux réflexions de rayons ultraviolets. Nos expériences ont poursuivi cette piste, déterminant un élément après l’autre. Le film que nous avions uniquement exposé à la lumière ultraviolette à l’aide d’un filtre a été acclamé dans la salle de projection. On y voyait des papillons noirs (mâles) et blancs (femelles) papillonnant gracieusement. Bien que nous l’ayons anticipé, nous ne pensions pas que la différence serait aussi évidente. Je me suis toutefois rendue compte que le problème n’était pas seulement lié aux rayons ultraviolets. Si les papillons étaient attirés par la lumière ultraviolette, que penser du fait que leurs ailes antérieures devenaient beaucoup plus brillantes lorsque soumises à la lumière ultraviolette ?

Après avoir réalisé plusieurs expériences, nous sommes arrivés à une conclusion qui nous semblait correcte. Les papillons mâles étaient attirés par une couleur qui mélangeait l’ultraviolet et le jaune, c’est-à-dire la couleur de l’aile arrière des papillons femelles. Nous nous sommes également rendus compte qu’ils ne semblaient pas avoir d’autres façons de confirmer leur genre. Pourquoi ? Parce qu’ils essayaient de copuler même avec des morceaux de papier colorié et découpé en forme d’aile.

Par ailleurs, nous avons également réalisé des expériences autour de la couleur des fleurs. À ce moment-là, les papillons nous ont complètement surpris. Alors que nous pensions qu’ils appréciaient le jaune, la couleur qui les a le plus attiré a été le violet.

Pendant l’été, j’ai continué à observer les papillons avec un chapeau à larges bords pour éviter les coups de soleil. Ceux d’entre nous qui regardaient intensément les papillons étaient capables de lire beaucoup de choses dans les comportements qui se déroulaient en toute innocence (vraiment innocemment) devant nos yeux. Pendant un petit moment, j’ai pu porter « la bague du roi Salomon »[1111][1111] NdT : Le titre anglais et japonais d’Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons est King Solomon’s Ring (« La bague du roi Salomon »), une allusion à la légende selon laquelle le roi Salomon avait un anneau magique qui lui permettait de parler avec les animaux. . Le bonheur fut assez considérable pour effacer ma peur des larves de chenilles.

Ce film a probablement été le premier film scientifique au Japon a avoir été tourné sous l’angle de l’éthologie.

Toutefois, n’ayant absolument aucun lien avec ce type de science, j’ai commencé à penser à ma propre vie en regardant ces papillons. J’ai été choquée par l’apparition du papillon qui s’envole avec entrain et passion par désir pour la femelle. Qu’il s’agisse d’un spécimen mort, de simples ailes ou de bouts de papier, si le papillon mâle pense qu’il s’agit d’une femelle, il s’envole à plusieurs reprises. J’ai été surprise par le pouvoir absolu que la femelle avait sur ce mâle obstiné. Je n’étais pas pleinement conscient du fait que les femmes étaient si attirantes pour les hommes. Si je l’avais su, j’aurais peut-être pu envisager une façon différente de vivre. Mais, tant pis, c’était trop tard. J’étais arrivée jusqu’ici sans rien savoir de la vie, sans comprendre ce que voulait dire être une femme.

Les hommes de l’équipe râlaient souvent : « Quand on fait ces expériences, on a l’impression que les hommes sont plutôt pathétiques. » Tout en marmottant, l’ensemble de l’équipe a quand même accompli cette tâche troublante. Et ils se sont occupés de moi pendant que je terminais ce film. Quand j’y pense, j’ai toujours travaillé dans un monde exclusivement masculin. Peut-être étais-je la seule à me pavaner sans être consciente d’être une femme, alors que tous les autres me voyaient comme une et me traitaient avec gentillesse. Si c’était le cas, alors il n’était peut-être pas si regrettable d’avoir tant tardé à admettre que j’en étais une[1212][1212] Haneda Sumiko, « On The Cabbage Butterfly: An Experimental Observation of its Behavior », traducteur.ice du japonais inconnu.e, dans Documentaries of the 1960s, Yamagata, Yamagata International Documentary Film Festival, Planet Bibliothèque de Cinéma, 1993, pp. 38-40. Avec l’aimable autorisation de Haneda Sumiko, Kanatasha, Inc. et du Yamagata International Documentary Film Festival, Tokyo Office et de la Planet Bibliothèque de Cinéma.. »

Haneda Sumiko, « Ma vision de Le cerisier aux fleurs grises », 1995.

Inspiré par un arbre vieux de 1300 ans, Le cerisier à fleurs grises (1977, 42 min) signe le début de la carrière de Haneda en tant que cinéaste indépendante. Méditation poétique sur le deuil et la mémoire (le projet ne démarre qu’après le décès de son unique sœur), guidée par une voix off féminine, le film constitue aussi l’occasion de s’essayer à des formes plus expérimentales. La fondation avec son mari Kudu Mitsuru de sa propre société en 1981, permet à Haneda de s’engager dans la voie de l’indépendance, confirmée par l’exceptionnel Ode au mont Hayachine (1982, 184 min). Pendant de nombreuses années, la réalisatrice a entretenu l’idée de réaliser un film sur les danses masquées du sanctuaire de Hayachine, une forme de danse rituelle pratiquée depuis plusieurs siècles, appropriée en secret par des villageois qui en assurent jusqu’à aujourd’hui la sauvegarde. En suivant deux troupes de danseurs et de musiciens, le film dresse un tableau complexe de la vie de ces communautés rurales, à la croisée entre tradition et modernité, archaïsme et renouvellement.

« Le cerisier aux fleurs grises (Usuzumi no sakura) occupe une place singulière dans ma vie de cinéaste. En regardant en arrière, j’ai l’impression de comprendre la vraie signification de ce travail.

Cerisier aux fleurs grises est l’appellation d’un ancien cerisier situé dans le village montagnard de Neomura, dans la préfecture de Gifu. Les caractères japonais actuels signifient littéralement « cerisier aux fleurs noir clair », mais autrefois on pouvait lire « cerisier aux fleurs noires fades ». Cet arbre n’est pas n’importe quel arbre. On dit qu’il a plus de 1 200 ans – le plus vieil arbre du Japon. Le cerisier aux fleurs grises capture l’arbre tel qu’il apparaît à chacune des quatre saisons, mais ma rencontre avec cet arbre s’est faite tout à fait par hasard.

C’était au printemps 1969. L’année d’avant, j’avais réalisé un film intitulé Kyōgen[1313][1313] Kyôgen (1969) est l’un des films clés pour comprendre le tournant futur de la carrière de Haneda. Le film se concentre sur une forme ancienne de théâtre comique. Dans ce film, Haneda enregistre les représentations d’une pièce de kyōgen et réalise des entretiens avec certains de ces interprètes les plus connus. Surtout, elle devient attentive aux formes traditionnelles de représentation populaire qui subsistent encore et qui se transmettent de génération en génération. Comme elle le raconte dans ce texte, c’est pendant le tournage de ce film que Haneda rencontre pour la première fois le vieux cerisier qui est à l’origine de son premier film indépendant. Le désir de préserver ces traditions et d’en même temps documenter un Japon en profonde transformations anime son projet de filmer les danses Kagura de Hayachine, qui donnera lieu à l’un de ses plus beaux films, Ode au mont Hayachine (1982)., produit par l’Agence des affaires culturelles, dans lequel j’avais intégré plusieurs exemples d’arts folkloriques censés être à l’origine du théâtre kyōgen, parmi lesquels un kyōgen transmis de génération en génération dans la région de Nogo, à Neomura. J’avais filmé ce kyōgen à l’automne, mais à l’origine il était joué chaque printemps, à l’occasion du festival du sanctuaire de Nogo Shirayama, le 13 avril. Je voulais voir un kyōgen nô performé en l’honneur de ce festival, et je suis donc repartie à Neomura au printemps. On m’a alors dit qu’il y avait un vieux cerisier à Neomura, et après avoir regardé dans un guide, je suis partie à pied.

Adossé à une colline verdoyante, l’arbre se trouvait sur un plateau qu’il fallait atteindre en traversant la rivière Neo et en gravissant ensuite une colline. Les extrémités des branches étaient d’un blanc fumé, comme si elles avaient été recouvertes au pinceau. Il était en pleine floraison. En m’approchant, je me suis progressivement rendue compte de sa taille : c’était un cerisier extraordinairement gigantesque. Son tronc large était déjà creux et ses branches étaient soutenues par des tuteurs, réussissant tout juste à conserver sa forme. Des petits bourgeons blancs, étonnants par rapport à cette silhouette étrange, fleurissaient à l’extrémité des branches plus hautes. On aurait dit qu’une atmosphère envoûtante enveloppait les alentours de l’arbre. L’idée « Avec cet arbre, et seulement avec cet arbre, je pourrais faire un film » m’est soudainement venue à l’esprit. À ce moment-là, je dois dire que ce n’était qu’une pensée fugace.

Cela faisait déjà plus de dix ans que je travaillais comme réalisatrice sous contrat pour Iwanami Productions. Mais à cette époque, je n’avais qu’un seul projet que j’avais envie de faire, de planifier et de réaliser. Tout le reste étaient des films imposés par les commanditaires.

À cette époque, des gens comme Hani Susumu, Tsuchimoto Noriaki, Kuroki Kazuo, Higashi Yoichi et Ogawa Shinsuke, qui n’étaient pas contents de travailler pour une société de production, ont quitté Iwanami pour devenir indépendants. Malgré cela, travailler au sein de la compagnie me plaisait et j’ai continué à le faire avec enthousiasme. Cependant, et n’étant pas en mesure de transformer le projet que je caressais en un film, cela m’arrivait de m’énerver et j’ai recommencé à penser à ce vieux cerisier. Je me suis dit que filmer un cerisier était probablement quelque chose que je serai capable de faire.

Deux ans plus tard, avec ma jeune sœur pour partenaire, je me suis dit que ses poèmes pourraient me servir pour réaliser un film ressemblant à un court morceau de musique chantant les louanges du cerisier. Mais elle est tombée malade – c’était un cancer – et est morte exactement un an plus tard. Avec le décès de ma sœur, le cerisier est devenu quelque chose de sinistre pour moi. De plus, ce n’était pas évident pour quelqu’un comme moi, habituée au travail dans une société, de me lancer dans mon propre projet de film. Malgré cela, je suis allée voir l’opérateur de caméra Nishio Kiyoshi. Il a immédiatement accepté mon invitation et il est devenu pour moi une inspiration majeure. Par ailleurs, mon mari, le producteur Kudo Mitsuru, a assumé la production du film. J’étais alors complètement décidée. Nous avons commencé à filmer six mois après la mort de ma sœur, à l’automne 1972.

L’équipe était constituée de seulement Nishio-san et moi. Entre deux missions de la société, nous nous rendions au pied du cerisier avec notre matériel, poursuivant le travail à la manière d’un peintre du dimanche. Lorsque Nishio ne pouvait pas venir, Segawa Junichi et Wakabayashi Hiromitsu m’aidaient.

Le projet initial, que j’avais imaginé sous forme d’un court-métrage musical, s’était transformé après le décès de ma sœur. J’ai été fortement attirée par l’atmosphère envoûtante du cerisier. Tout en conversant avec l’arbre, j’ai essayé de figer son apparence à chacune des quatre saisons. En réalisant ce film, je me suis dit : « Ce n’est pas grave si personne ne le voit. Je vais juste faire ce que je veux, à ma façon. » Pour quelqu’un comme moi, qui avait passé des années à réaliser des films de commande pour la société Iwanami, ce film est devenu l’occasion de me chercher moi-même. Mais si un an aurait suffi pour filmer les quatre saisons, le tournage s’est étalé sur deux ans et demi. Je n’ai pas pu prendre beaucoup de congés. Ensuite, j’ai eu besoin d’un an et demi pour terminer un film qui ne dure que 43 minutes. Pendant ce temps, j’ai réalisé 19 films pour Iwanami. De sa conception à sa version finale, Le cerisier aux fleurs grises est entièrement mon œuvre. Pour moi, ce film a impliqué être fidèle à moi-même lors de la création. Lorsque je l’ai fini, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit vu par qui que ce soit. Cependant, avec le soutien de Takano Etsuko d’Iwanami Hall, une projection a été organisée au printemps 1977 et il a reçu le soutien de nombreuses personnes. En réalisant ce film, j’ai trouvé une nouvelle voie. Après Le cerisier aux fleurs grises, je me suis dit que je pourrais faire ce que j’avais pensé auparavant et aller filmer la danse Yamabushi kagura, existant encore dans un village de montagne dans les hauts plateaux de Kitakami. C’est ainsi qu’Ode au mont Hayachine est né. En y repensant aujourd’hui, je pense que la réalisation de Le cerisier aux fleurs grises m’a aidé dans mes activités cinématographiques ultérieures[1414][1414] Haneda Sumiko, « My view of The Cherry Tree with Gray Blossoms », traducteur.ice du japonais inconnu.e, dans Japanese Documentaries of the 1970s, Yamagata, Yamagata International Documentary Film Festival, 1995, pp. 20-21. Avec l’aimable autorisation de Haneda Sumiko, Kanatasha, Inc., Yamagata International Documentary Film Festival, Tokyo Office and Planet Bibliothèque de Cinéma.. »

Extrait d’un texte du cinéaste portugais Paulo Rocha sur Ode au mont Hayachine.

Haneda Sumiko a collaboré avec Paulo Rocha lors de la rédaction du scénario de son film A Ilha dos Amores (1982), tourné entre Lisbonne, Macao et le Japon. Rocha a été l’attaché culturel du Portugal au Japon de 1975 à 1983 et y a réalisé un autre film, A Ilha de Moraes (1984). Ses films ont été projetés au Iwanami Hall entre 1980 et 1983. Le texte que nous traduisons partiellement a été publié dans une brochure éditée par l’Équipe de Cinéma et distribuée à l’Iwanami Hall au moment de la projection d’Ode au mont Hayachine. Inauguré en 1968, l’Iwanami Hall était une salle d’art et essai tokyoïte, accueillant également des activités culturelles. En 1974, Etsuko Katano, sa directrice historique, et la productrice Kashiko Kawakita y créent « l’Équipe du cinéma » dans le but de diffuser et distribuer le travail d’auteurs nippons et étrangers peu connus au Japon. Iwanami Hall et l’Équipe du cinéma ont joué un rôle fondamental dans le développement de la culture des “mini-cinémas” (mini-shiatā), des petites salles indépendantes, essentielles pour la distribution des cinémas alternatifs au Japon. La salle a été fermée en 2022.

« Dans un film italien qui ressemble beaucoup à celui-ci, L’arbre aux sabots [1978], le réalisateur Ermanno Olmi nous racontait, avec une rare profondeur, l’âme et le monde intérieur des paysans italiens. Haneda va ici encore plus loin, car pour elle, ce n’est pas seulement l’âme du peuple qui parle, c’est comme si la nature toute entière, arbres et pierres, nous parlait. Bien que nous vivions en 1982, et que nous soyons confrontés à tous les problèmes de la vie moderne, nous vivons aussi dans un monde simple et pur, où tout vient d’être créé. Il y a une différence entre Olmi et Haneda et c’est peut-être une différence liée au fait que d’un côté nous avons un pays de tradition catholique, et de l’autre, un pays avec une tradition shintoïste. Mais il y a tout de même un miracle commun. Avec eux, plus de matériau opaque, de prétextes vides, d’ostentation culturelle ou de sentimentalisme propre à l’artiste médiocre. Grâce à leur esprit lucide, tout est sublimé. Pour Haneda, les dieux de la montagne, les produits en plastique dans les petites boutiques du village, les gens qui dansent le kagura et les touristes sont tout aussi passionnés et fantastiques. Face à son regard impassible, tout a de l’importance. C’est-à-dire le passé et l’avenir, la nature et les machines, les montagnes et les villes[1515][1515] Avec l’aimable autorisation de Matteo Boscarol, qui a attiré notre attention sur ce texte et les faits cités ici, et dont nous avons adapté la traduction en français. Pour lire la version intégrale du texte, ainsi que d’autres traductions de textes de Haneda, voir son site Asian Docs .. »